年間5万時間の業務削減を実現|AI時代の戦略人事徹底解説

現代の企業経営において、人事部門の役割は大きな転換点を迎えています。従来の管理業務中心の人事から、経営戦略の実現を支える「戦略人事」への変革が急務となっており、同時にデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

特に人事責任者や経営者の皆様にとって、人事機能の戦略的活用とDXの成功は、企業の持続的成長を実現するための不可欠な要素です。しかし、単にAIやデジタルツールを導入するだけでは真のDXは実現できません。組織全体の風土改革を伴った包括的なアプローチが必要なのです。

本記事では、戦略人事の目指すべき姿を明確にし、AI活用による人事業務の再定義、そして組織風土改革を通じたDX推進の具体的な方法論について詳しく解説します。人事責任者・経営者の方々が、自社の人事機能を戦略的に活用し、DXを成功に導くための実践的な指針を提供いたします。

目次

戦略人事とは何か

戦略人事の定義と従来の人事との根本的な違い

戦略人事とは、経営戦略の実現を目指して、経営資源の中の一つである「ヒト」という「人的資源」を最大限活用し、経営戦略と連動した人事戦略を実施することです。

従来の人事部門は、給与計算、勤怠管理、労務手続きといった定型的なオペレーション業務が中心でした。これらの業務は確実性と正確性が重視され、就業規則に則した管理や前例を重視する傾向が強く、どちらかというと「守りの人事」としての性格が強いものでした。人事部門は経営戦略が決定された後に、その実行のための人員配置や制度運用を担う「後方支援」的な役割に留まっていたのです。

一方、戦略人事では、人事部門が経営戦略の策定段階から積極的に参画し、「攻めの人事」として企業の変革をリードしていきます。具体的には、事業戦略の実現に必要な人材要件を定義し、採用戦略を立案し、組織体制の設計を行い、人材育成計画を策定するなど、経営戦略と人事戦略を一体的に推進します。

経営戦略実現における人事の戦略的役割

経営戦略を実行するうえで必要な要素は「戦略」「戦術」「戦力」「環境」の4つに分けることができます。このうち、戦力と環境を担うのが人事戦略の領域です。いくら優れた戦略や戦術を立案しても、それを実行する戦力(人材)がなければ、戦略の実現は不可能です。さらに、戦力が十分に力を発揮できる環境(組織風土、制度、仕組み)の整備も、人事部門の重要な責務となります。

戦略人事では、経営戦略を深く理解し、その実現に向けて必要な人材像を明確化します。例えば、「既存市場から新規市場へサービスを展開し、事業ドメインを拡大する戦略」を掲げる企業があるとします。この場合、既存の従業員を新規事業にシフトさせるための教育プログラムの設計、新規事業に適した人材の採用、チャレンジングな組織風土の醸成、成果に応じた報酬制度の見直しなどが必要になります。

このように、戦略人事は単なる人事施策の実行ではなく、経営戦略の実現に向けた包括的な人材マネジメントを行うことが特徴です。人事部門は経営の中核に位置し、企業の競争力強化と持続的成長を人材面から支える戦略的パートナーとしての役割を担います。

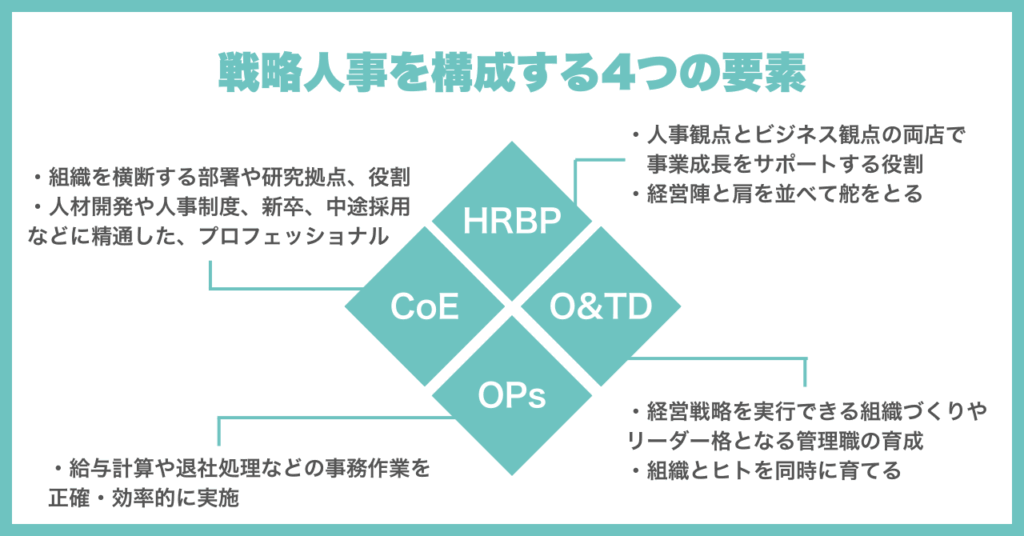

戦略人事を支える4つの機能と組織構造

戦略人事を効果的に実現するためには、適切な組織構造と機能分担が重要です。デイビット・ウルリッチ教授が提唱したモデルでは、戦略人事は以下の4つの機能に分けられます。

HRビジネスパートナー(HRBP)

各事業部門に密着し、事業戦略の実現を人事面からサポートする役割を担います。事業部門のリーダーと密接に連携し、事業課題を人事課題として捉え、具体的な解決策を提案・実行します。例えば、新規事業立ち上げに際して必要な人材要件の定義、組織設計、採用戦略の立案などを行います。

センター・オブ・エクセレンス(CoE)

人事領域における専門知識とベストプラクティスを蓄積し、全社に展開する機能です。採用、人材育成、評価制度、報酬制度などの各領域において、最新の知見と手法を研究し、効果的な施策を設計します。

オペレーションズ(OPs)

給与計算、勤怠管理、労務手続きなどの定型業務を効率的に処理する機能です。この領域では、デジタル化やAI活用による自動化が特に効果的であり、人事担当者がより戦略的な業務に集中できる環境を整備します。

組織開発(OD)と人材開発(TD)

組織の変革と個人の成長を支援する機能です。組織風土の改革、リーダーシップ開発、スキル向上プログラムなどを通じて、組織と個人の能力向上を図ります。

これらの4つの機能が有機的に連携することで、戦略人事の効果を最大化することができます。特に重要なのは、各機能が独立して動くのではなく、共通の目標に向かって協働することです。

人事業務の再定義とAIの活用

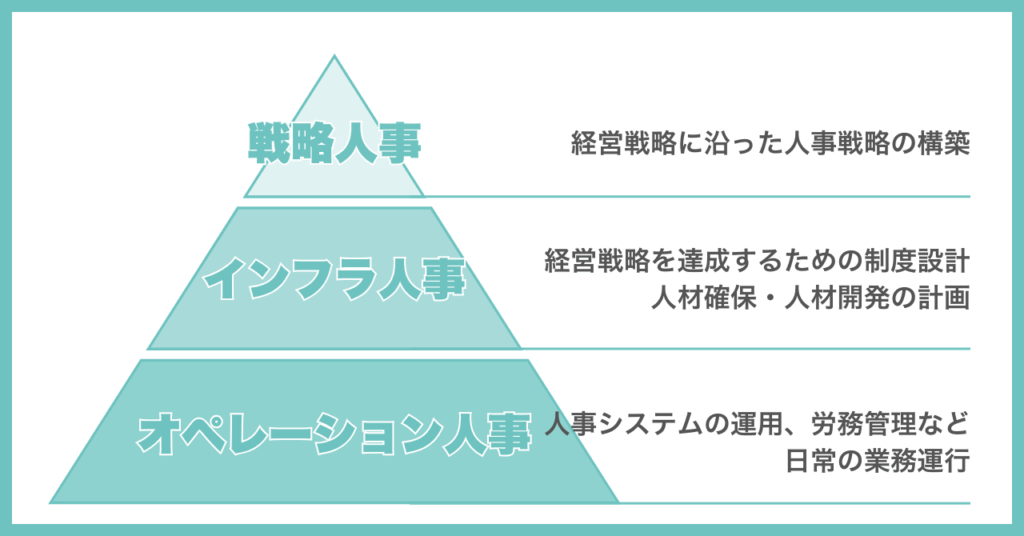

戦略人事、インフラ人事、オペレーション人事の明確な区分

戦略人事の実現に向けて、人事業務を機能別に再定義することが重要です。人事業務は大きく「戦略人事」「インフラ人事」「オペレーション人事」の3つに分類することができ、それぞれが異なる役割と価値を提供します。

戦略人事

経営戦略の実現に直結する高付加価値業務を担います。具体的には、事業戦略に基づく人材戦略の策定、組織設計、タレントマネジメント、後継者育成計画、M&Aにおける人事統合などが含まれます。これらの業務は、経営層との密接な連携が必要であり、高度な戦略思考と事業理解が求められます。

インフラ人事

人事制度の設計・運用・改善を担う領域です。評価制度、報酬制度、等級制度、研修体系などの人事制度全般の企画・設計・運用が主な業務となります。これらの制度は企業の人材マネジメントの基盤となるため、公平性、透明性、効果性を確保することが重要です。

オペレーション人事

日常的な人事業務の処理を担います。給与計算、勤怠管理、入退社手続き、労務相談対応、各種申請処理などの定型業務が中心となります。これらの業務は正確性とスピードが重視され、効率化の余地が最も大きい領域でもあります。

この3つの機能分担により、人事部門は限られたリソースを戦略的に配分し、より高い価値を創出することが可能になります。特に重要なのは、オペレーション人事の効率化により創出された時間とリソースを、戦略人事とインフラ人事に振り向けることです。

オペレーション人事のAI活用による効率化

オペレーション人事の領域では、AI技術の活用により劇的な効率化が可能です。従来、人事担当者が手作業で行っていた多くの業務を自動化することで、業務時間の大幅な削減と品質の向上を同時に実現できます。

給与計算業務

AIが勤怠データ、各種手当、控除項目を自動的に処理し、給与明細を生成します。従来は月末から月初にかけて集中的に発生していた業務負荷を平準化し、計算ミスのリスクも大幅に削減できます。また、税制改正や社会保険料率の変更にも自動的に対応し、常に最新の法令に準拠した計算を実行します。

勤怠管理

AIが打刻データの異常値を検知し、労働時間の適正性をリアルタイムでチェックします。36協定の上限時間に近づいた従業員への自動アラート、有給休暇の取得促進、働き方改革関連法への対応など、コンプライアンス管理も自動化されます。

入退社手続

AIチャットボットが従業員からの問い合わせに24時間対応し、必要な手続きを案内します。書類の不備チェック、関連部署への連絡、システムへの登録など、一連の手続きを自動化することで、手続き完了までの時間を大幅に短縮できます。

これらのAI化により、オペレーション人事の業務時間を年間で数千時間削減することが可能になります。例えば、従業員1000名規模の企業では、年間約3000時間の業務時間削減が実現できるという試算もあります。

AI活用による採用プロセスの効率化

採用領域でのAI活用は、特に効果的な成果を上げています。従来の採用プロセスでは、大量の応募書類のスクリーニング、面接スケジュールの調整、候補者とのコミュニケーションなどに膨大な時間を要していました。

履歴書・職務経歴書の自動スクリーニング

AIが応募書類を分析し、求める人材要件との適合度を数値化します。学歴、職歴、スキル、経験年数などの定量的な要素だけでなく、文章の表現力や論理性なども評価対象となります。これにより、人事担当者は上位候補者に集中して時間を投入できるようになります。

AI面接システム

動画面接の内容をAIが分析し、候補者の能力や適性を評価します。話し方、表情、身振り手振りなどの非言語情報も含めて総合的に判断し、面接官による主観的な評価のばらつきを軽減します。また、複数の面接官による評価の一貫性も向上します。

候補者体験の向上

AIチャットボットが候補者からの質問に即座に回答し、選考プロセスの透明性を高めます。選考状況の確認、企業情報の提供、面接日程の調整など、候補者が知りたい情報をタイムリーに提供することで、候補者満足度の向上につながります。

これらのAI活用により、採用プロセス全体の効率化と品質向上を同時に実現できます。特に新卒採用のように大量の応募者を処理する必要がある場合、AIの効果は顕著に現れます。

人事評価・人材配置におけるAIの戦略的活用

人事評価と人材配置の領域では、AIが客観的なデータ分析に基づく意思決定を支援します。従来の人事評価では、評価者の主観や経験に依存する部分が大きく、評価のばらつきや不公平感が課題となっていました。

360度評価の分析

AIが上司、部下、同僚からの多面的な評価データを統合し、個人の強みと改善点を客観的に分析します。評価コメントの自然言語処理により、定性的な情報も定量化し、より精緻な人材評価が可能になります。

パフォーマンス予測

過去の評価データ、研修受講履歴、プロジェクト参加実績などを基に、将来のパフォーマンスを予測します。昇進候補者の選定、重要プロジェクトへのアサイン、育成計画の策定などに活用できます。

最適配置の提案

AIが個人のスキル、経験、適性と、各部署の業務要件をマッチングし、最適な人材配置を提案します。組織全体のパフォーマンス最大化を目指した配置転換や、新規プロジェクトチームの編成などに活用されます。

離職リスクの予測

勤怠データ、評価結果、エンゲージメントスコアなどを分析し、離職の可能性が高い従業員を早期に特定します。適切なタイミングでのフォローアップにより、優秀な人材の流出を防ぐことができます。

人事担当者の役割変化と求められるスキル

AI活用により人事業務が自動化される中で、人事担当者の役割も大きく変化しています。定型業務から解放された人事担当者は、より戦略的で創造的な業務に集中できるようになります。

データ分析・解釈スキル

AIが提供する分析結果を正しく理解し、ビジネス上の意味を解釈する能力です。単なる数値の羅列ではなく、そこから導き出される示唆を経営層や現場に分かりやすく伝える必要があります。

戦略思考・企画力

経営戦略を理解し、人事戦略に落とし込む能力です。事業環境の変化を先読みし、必要な人材要件や組織体制を設計する高度な企画力が求められます。

コミュニケーション・調整力

経営層、事業部門、従業員など多様なステークホルダーとの調整を行う能力です。利害関係が異なる関係者間の合意形成を図り、変革を推進するリーダーシップが必要です。

テクノロジー理解

AI技術の可能性と限界を理解し、適切な活用方法を判断する能力です。技術的な詳細を理解する必要はありませんが、何ができて何ができないかを正しく把握することが重要です。

これらのスキルを身につけることで、人事担当者は単なる業務処理者から、組織変革を牽引する戦略的パートナーへと進化することができます。

組織風土改革によるDXの加速 – 全社的なデジタル変革への道筋

DX成功における組織風土改革の決定的重要性

デジタルトランスフォーメーション(DX)の成功において、技術導入と同等、あるいはそれ以上に重要なのが組織風土の改革です。

組織風土とは、組織の中で自然に形成され、時代を経ても継承される独自のルールや習慣、価値観、行動様式の総体を指します。これは明文化されていない暗黙のルールとして機能し、従業員の日常的な判断や行動に大きな影響を与えます。DXを推進する際、この組織風土が変革の推進力となるか、あるいは阻害要因となるかが、プロジェクトの成否を左右します。

従来の日本企業に多く見られる組織風土の特徴として、安定性重視、リスク回避志向、前例踏襲、年功序列、稟議制による意思決定などが挙げられます。これらの特徴は、高度経済成長期には企業の安定的な成長を支える要因として機能していましたが、変化の激しい現代のビジネス環境においては、むしろ変革の足かせとなる場合が多いのです。

DXの本質は、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本的に変革することです。これは単なる効率化ではなく、従来の常識や慣行を見直し、新しい価値創造の仕組みを構築することを意味します。そのためには、変化を恐れず、失敗を学習の機会と捉え、継続的な改善を推進する組織風土が不可欠です。

従来の組織風土がDXを阻害する具体的要因

多くの企業でDXが思うように進まない背景には、従来の組織風土に根ざした様々な阻害要因があります。これらの要因を具体的に理解し、対策を講じることが、DX成功への第一歩となります。

リスク回避志向の弊害

新しい技術や手法の導入に対する過度な慎重さとして現れます。「失敗は許されない」という文化の下では、従業員は確実性の高い従来の方法を選択し、革新的な取り組みを避ける傾向があります。DXでは試行錯誤を通じた学習が重要ですが、失敗を恐れる文化では、小さな実験や改善の積み重ねが困難になります。

縦割り組織の弊害

部門間の連携不足として顕在化します。DXは組織横断的な取り組みが必要ですが、部門最適を重視する文化では、全体最適の視点が欠如しがちです。各部門が独自のシステムやプロセスを維持し、データの共有や業務の標準化が進まない結果、DXの効果が限定的になります。

意思決定の遅さ

稟議制や合意形成を重視する文化に起因します。DXでは市場の変化に迅速に対応する必要がありますが、多層的な承認プロセスや全員合意を求める文化では、意思決定に時間がかかりすぎ、競争優位を失う可能性があります。

現場の抵抗感

変化に対する不安や既存業務への愛着から生じます。長年慣れ親しんだ業務プロセスや人間関係を変えることへの心理的抵抗は強く、新しいシステムや手法の導入に対して消極的な態度を示すことがあります。

スキル不足への不安

デジタル技術に対する理解不足や学習意欲の低下として現れます。「自分には無理」「若い人に任せればよい」という諦めの気持ちが蔓延すると、組織全体のデジタルリテラシー向上が阻害されます。

風土改革の具体的アプローチと実践方法

組織風土改革を成功させるためには、体系的で継続的なアプローチが必要です。風土改革は一朝一夕に実現できるものではなく、長期的な視点に立った戦略的な取り組みが求められます。

経営層のコミットメントとリーダーシップは、風土改革の出発点となります。経営トップが明確なビジョンを示し、自らが変革の先頭に立つ姿勢を示すことで、組織全体に変革の必要性と方向性を浸透させることができます。経営層は言葉だけでなく、行動を通じて新しい価値観を体現し、従業員の模範となる必要があります。

段階的な変革アプローチでは、組織全体を一度に変えようとするのではなく、成功しやすい領域から段階的に変革を進めます。パイロットプロジェクトで小さな成功体験を積み重ね、その成果を組織全体に展開していくことで、変革への抵抗を最小化し、成功の確率を高めることができます。

コミュニケーション戦略の強化では、変革の目的、進捗、成果を継続的に発信し、従業員の理解と共感を得ることが重要です。一方向的な情報発信だけでなく、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、対話を通じて変革を推進します。

人事制度との連動では、評価制度、報酬制度、昇進基準などを新しい価値観に合わせて見直します。チャレンジを評価し、失敗から学ぶ姿勢を奨励し、協働を促進する制度設計により、望ましい行動を組織に定着させます。

教育・研修プログラムの充実では、デジタルリテラシーの向上だけでなく、変革マインドセットの醸成を図ります。技術的なスキルと併せて、変化への適応力、創造的思考、協働スキルなどを育成し、DXを推進できる人材を組織内で育成します。

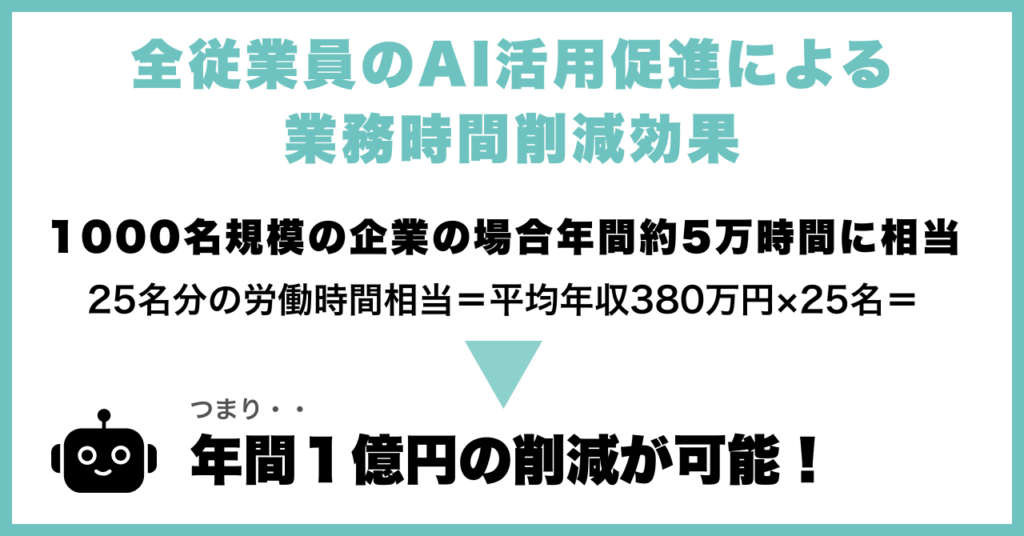

全従業員のAI活用促進による業務時間削減効果

組織風土改革の成果として、全従業員がAIを積極的に活用できる環境が整備されると、組織全体で大幅な業務時間の削減が実現できます。これは単なる効率化を超えて、従業員の働き方や仕事の質を根本的に変革する効果をもたらします。

日常業務の自動化では、各部門の定型業務をAIが処理することで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。例えば、営業部門では顧客データの分析や提案書の作成をAIが支援し、営業担当者は顧客との関係構築に専念できます。経理部門では請求書処理や経費精算をAIが自動化し、経理担当者は財務分析や予算策定などの戦略的業務に時間を割けるようになります。

意思決定の高速化では、AIが提供するリアルタイムの分析結果により、データに基づく迅速な判断が可能になります。従来は週次や月次で行っていた業績分析を日次で実施し、市場の変化に素早く対応できるようになります。

学習・成長の促進では、AIが個人の学習履歴や業務パフォーマンスを分析し、最適な研修プログラムやキャリア開発プランを提案します。従業員一人ひとりの成長を個別最適化することで、組織全体の能力向上を加速できます。

ワークライフバランスの改善では、業務の効率化により創出された時間を、従業員の私生活の充実や自己啓発に活用できます。これは従業員満足度の向上だけでなく、長期的な生産性向上にもつながります。

具体的な効果として、従業員1000名規模の企業では、全社的なAI活用により年間約5万時間の業務時間削減が可能という試算があります。これは25名分の年間労働時間に相当し、その分のリソースをより戦略的な業務に振り向けることができます。

変革推進体制の構築と継続的改善

組織風土改革を成功させるためには、適切な推進体制の構築と継続的な改善メカニズムの確立が不可欠です。変革は一時的なプロジェクトではなく、組織の継続的な進化プロセスとして位置づける必要があります。

変革推進チームの設置では、経営層、人事部門、IT部門、各事業部門の代表者で構成される横断的なチームを組織します。このチームは変革の方向性を決定し、進捗を監視し、課題解決を図る司令塔としての役割を担います。

変革エージェントの育成では、各部門に変革を推進するキーパーソンを配置し、現場レベルでの変革活動を支援します。これらの変革エージェントは、新しい技術や手法の普及、従業員の意識改革、課題の早期発見などの役割を果たします。

継続的なモニタリングでは、変革の進捗を定量的・定性的に測定し、必要に応じて戦略や手法を調整します。従業員エンゲージメント調査、デジタルリテラシー測定、業務効率化指標などを定期的に測定し、改善点を特定します。

成功事例の共有では、各部門での成功体験を組織全体で共有し、ベストプラクティスの横展開を図ります。成功事例は具体的で再現可能な形で整理し、他部門での応用を促進します。

このような体制により、組織風土改革は持続的な取り組みとして定着し、DXの成功確率を大幅に向上させることができます。

戦略人事実現のための具体的アプローチ

経営層との戦略的連携強化

戦略人事を成功させるための最も重要な要素の一つは、人事部門と経営層との密接な連携です。従来の人事部門は経営戦略が決定された後に実行支援を行う「後方支援」的な役割でしたが、戦略人事では経営戦略の策定段階から積極的に参画し、人材面からの提案と助言を行う「戦略パートナー」としての役割が求められます。

経営会議への人事責任者の参画は、戦略連携の基盤となります。人事責任者が経営会議の正式メンバーとして参加し、事業戦略の検討段階から人材面での制約や機会を提示することで、より実現可能性の高い戦略策定が可能になります。例えば、新規事業への参入を検討する際に、必要な人材の確保可能性、既存人材のスキル転換の難易度、組織体制の構築に要する時間などを事前に評価し、戦略の実行計画に反映させることができます。

データドリブンな人事戦略の構築

現代の戦略人事では、勘や経験に頼った意思決定ではなく、データに基づく客観的で精度の高い戦略策定が求められます。人事領域で蓄積される膨大なデータを活用し、科学的なアプローチで人材マネジメントを行うことが、競争優位の源泉となります。

ピープルアナリティクスの導入

人事データを統計的手法で分析し、人材マネジメントの改善点を特定します。採用データの分析により、高パフォーマーの共通特性を明らかにし、採用基準の精度を向上させることができます。また、離職データの分析により、離職リスクの高い従業員を早期に特定し、適切な対策を講じることが可能になります。

予測モデルの構築

過去のデータを基に将来の人材ニーズを予測します。事業計画と連動した人員計画の策定、スキル需要の変化予測、後継者候補の育成計画などに活用できます。機械学習技術を活用することで、複雑な要因を考慮した高精度な予測が可能になります。

リアルタイム分析の実現

人事データをリアルタイムで分析し、迅速な意思決定を支援します。従業員エンゲージメントの変化、チームパフォーマンスの推移、スキル習得の進捗などを継続的にモニタリングし、問題の早期発見と対策実施を可能にします。

ベンチマーキング分析

自社の人事指標を業界平均や競合他社と比較し、相対的な位置づけを把握します。採用コスト、離職率、研修投資額、従業員満足度などの指標を外部データと比較することで、改善の優先順位を明確化できます。

人材データベースの戦略的整備

戦略人事の実現には、組織内の人材情報を一元的に管理し、戦略的に活用できるデータベースの構築が不可欠です。従来の人事システムは給与計算や勤怠管理などの業務処理が中心でしたが、戦略人事では人材の能力、経験、適性、志向などの情報を包括的に管理し、戦略的な人材活用に活用します。

タレントマネジメントシステムの導入

従業員一人ひとりの詳細なプロフィールを構築します。基本的な属性情報に加えて、保有スキル、経験プロジェクト、研修受講履歴、評価結果、キャリア志向、パフォーマンス履歴などを統合的に管理します。これにより、適材適所の人材配置や個別最適化された育成計画の策定が可能になります。

スキルマップの構築

組織全体のスキル分布を可視化し、戦略的なスキル開発を推進します。現在のスキル保有状況と将来必要なスキルのギャップを分析し、計画的なスキル開発プログラムを設計します。また、社内のスキル保有者を特定し、知識共有や内部講師としての活用を促進します。

キャリアパスの設計

個人のキャリア志向と組織のニーズをマッチングし、最適なキャリア開発プランを提案します。従来の縦型キャリアだけでなく、横断的なキャリアや専門職キャリアなど、多様なキャリアパスを設計し、従業員の成長意欲を高めます。

後継者管理の強化

重要ポジションの後継者候補を体系的に管理し、計画的な育成を行います。各ポジションに必要な要件を明確化し、候補者の現在の能力とのギャップを分析し、個別の育成計画を策定します。

まとめ

戦略人事の目指すべき姿とDXの推進のための組織風土改革について、本記事では理論から実践まで包括的に解説してまいりました。現代の企業経営において、人事機能の戦略的活用とデジタル変革は、もはや選択肢ではなく必須の取り組みとなっています。

戦略人事の本質は、単なるルーティン業務に留まらず、経営戦略と連動した人事機能の活性化を創造することです。AI導入を推進し、業務効率化に貢献することで、人事担当者はより戦略的で創造的な業務に集中できるようになります。人事業務を戦略人事、インフラ人事、オペレーション人事の3つに分け、特にオペレーション人事の役割をAIに置き換えることで、より効率的で戦略的な人事機能の実現が可能になります。

組織風土改革によるDXの加速は、単にAIを導入するだけでなく、組織全体の変革マインドセットの醸成が不可欠です。組織全体のDX化を促進し、全従業員がAIを活用できる環境を整備することで、年間で大幅な業務時間の削減を実現し、その分のリソースをより付加価値の高い業務に振り向けることができます。

人事責任者・経営者の皆様におかれましては、本記事で紹介した戦略的アプローチを参考に、自社の人事機能の変革とDX推進に取り組んでいただければと思います。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。