近年、企業経営において「ウェルビーイング」という概念が注目を集めています。従来の利益追求型の経営から、従業員の幸福と企業の成長を両立させる経営手法へと、多くの企業がシフトしつつあります。特に人材不足が深刻化する現代において、優秀な人材の確保と定着は企業の持続的成長に欠かせない要素となっており、ウェルビーイング経営はその解決策として期待されています。

本記事では、人事責任者や経営者の皆様に向けて、ウェルビーイングの基本概念から企業が得られる具体的なメリット、そして実践的な導入方法まで、包括的に解説いたします。自社でのウェルビーイング経営実現に向けた具体的な指針をご紹介します。

目次

- ウェルビーイング(Well-being)とは何か

- なぜ今、企業にウェルビーイングが求められるのか

- 企業がウェルビーイングを導入するメリット

- 企業がウェルビーイングを高める具体的な方法

- ウェルビーイング導入時の注意点と成功のポイント

- まとめ

ウェルビーイング(Well-being)とは何か

ウェルビーイングの基本的な定義

ウェルビーイング(Well-being)とは、「良い(Well)」と「状態(Being)」を組み合わせた言葉で、身体的、精神的、社会的に良好で満たされた状態を意味する概念です。この定義は、1946年に署名され、日本では1951年に公布された世界保健機関(WHO)憲章における「健康」の定義に基づいています。

ウェルネスやハピネスとの違い

ウェルビーイングと混同されがちな概念として、「ウェルネス(Wellness)」と「ハピネス(Happiness)」があります。これらの違いを明確に理解することは、効果的なウェルビーイング経営を実践する上で重要です。

ウェルネス(Wellness)

主に身体的な健康状態に焦点を当てた概念です。適切な運動、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠など、身体が健やかであることを重視します。企業におけるウェルネス施策としては、健康診断の充実、フィットネス施設の提供、禁煙プログラムなどが挙げられます。

ハピネス(Happiness)

個人が感じる主観的な幸福感や満足感を指します。一時的な感情や気分に左右されやすく、外的要因によって変動しやすい特徴があります。職場におけるハピネスは、達成感や承認欲求の満足、良好な人間関係などから生まれます。

一方、ウェルビーイングは、これらの要素を包含しながら、より持続的で包括的な概念です。身体的健康(ウェルネス)と精神的満足(ハピネス)に加えて、社会的なつながり、人生の意味や目的、経済的安定など、多面的な要素が統合された状態を表します。企業経営においては、短期的な満足度向上だけでなく、長期的な従業員の幸福と組織の成長を同時に実現する持続可能なアプローチとして位置づけられます。

ウェルビーイングを構成する5つの要素

ウェルビーイングの理解を深めるために、その構成要素について詳しく見ていきましょう。心理学の分野では、複数の研究者がウェルビーイングの構成要素を体系化していますが、特に影響力のある2つのモデルをご紹介します。

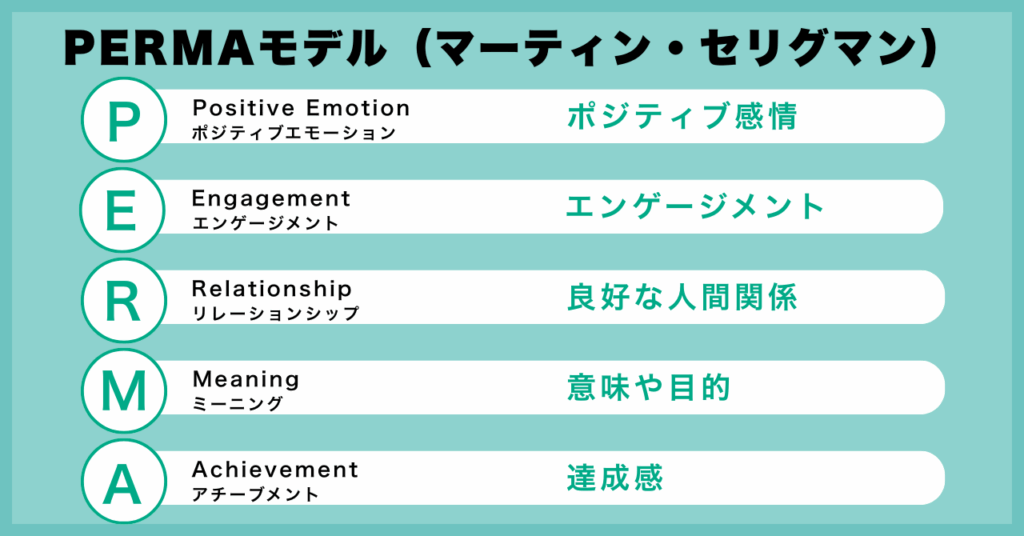

PERMAモデル(マーティン・セリグマン)

ポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマン氏が提唱したPERMAモデルは、ウェルビーイングを構成する5つの要素を示しています。

ポジティブ感情

喜び、感謝、希望、愛情などの前向きな感情を経験すること。職場では、達成感や同僚との良好な関係から生まれる満足感などが該当します。

エンゲージメント

活動に完全に没頭し、時間を忘れるほど集中している状態。仕事においては、自分の強みを活かせる業務に取り組んでいるときに体験されます。

良好な人間関係

他者との深いつながりや信頼関係。職場では、上司や同僚との協力的な関係、チームワークの質などが重要です。

意味や目的

自分の行動や存在に意味を見出すこと。企業のミッションや社会的価値に共感し、自分の仕事が社会に貢献していると感じることが含まれます。

達成感

目標を達成し、成功を実感すること。個人の成長や組織への貢献を通じて得られる満足感です。

ギャラップ社の5つのウェルビーイング要素

世界的な調査会社であるギャラップ社は、より実践的な観点から以下の5つの要素を提示しています。

キャリア ウェルビーイング

仕事に対する満足度や成長実感。自分の能力を活かせる職務内容や、キャリア発展の機会があることが重要です。

ソーシャル ウェルビーイング

職場や私生活における人間関係の質。信頼できる同僚や友人との関係性が含まれます。

フィナンシャル ウェルビーイング

経済的な安定と将来への安心感。適切な報酬や福利厚生、退職後の保障などが該当します。

フィジカル ウェルビーイング

身体的健康と活力。健康管理のサポートや働きやすい物理的環境の提供が重要です。

コミュニティ ウェルビーイング

地域社会や組織コミュニティへの帰属感。企業の社会貢献活動への参加や、地域との連携などが含まれます。

これらの要素は相互に関連し合っており、一つの要素だけを向上させるのではなく、バランスよく取り組むことが重要です。企業がウェルビーイング経営を実践する際は、これらの要素を参考に、従業員の多面的な幸福を支援する施策を検討することが求められます。

なぜ今、企業にウェルビーイングが求められるのか

社会的背景とSDGsとの関連

ウェルビーイングが企業経営において注目される背景には、社会全体の価値観の変化と国際的な取り組みがあります。2007年の欧州委員会・欧州議会・ローマクラブ・OECD・WWFによる「Beyond GDP」イニシアチブでは、経済成長だけでなく、社会の幸福度や持続可能性を重視する新たな指標の必要性が提唱されました。この動きは、従来のGDP中心の経済評価から、より包括的な社会の豊かさを測る指標への転換を促しました。

2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、「目標3:すべての人に健康と福祉を」と「目標8:働きがいも経済成長も」において、ウェルビーイングの概念が明確に組み込まれています。これにより、企業は単なる利益追求だけでなく、従業員や社会全体の幸福に貢献することが社会的責任として求められるようになりました。

日本においても、2021年の政府「成長戦略実行計画」では、省庁間でのウェルビーイングに関する取り組みの推進に向けた情報共有・連携が図られ、内閣府による「満足度・生活の質を表す指標群(Well-beingダッシュボード)」が公開されるなど、国家レベルでの取り組みが本格化しています。

企業にとって、SDGsへの取り組みは単なる社会貢献活動ではなく、ESG投資の拡大やステークホルダーからの期待の高まりを受けて、事業戦略の中核に位置づけられています。ウェルビーイング経営は、これらの社会的要請に応える効果的な手段として、企業価値向上に直結する重要な経営戦略となっています。

労働生産性向上への期待

日本の労働生産性は、OECD諸国の中でも低い水準にあり、その向上は国家的な課題となっています。従来の長時間労働に依存した働き方では、持続可能な成長は望めません。ウェルビーイング経営は、この課題解決の鍵として期待されています。

ハーバードビジネスレビューに発表された研究によると、幸福感の高い従業員は、そうでない従業員と比較して創造性が3倍、生産性が31%、売上が37%高いという驚くべき結果が示されています。これは、従業員の心理的な状態が直接的に業務パフォーマンスに影響することを実証しており、ウェルビーイングへの投資が企業の競争力向上に直結することを意味しています。

また、ウェルビーイングが高い職場では、従業員エンゲージメントが向上し、自発的な改善提案や革新的なアイデアの創出が促進されます。これにより、組織全体の学習能力と適応力が高まり、変化の激しいビジネス環境においても持続的な成長を実現できる組織体質が構築されます。

人材不足が深刻化する現代において、限られた人的資源を最大限に活用するためには、一人ひとりの従業員が持つ潜在能力を引き出すことが不可欠です。ウェルビーイング経営は、従業員の能力発揮を阻害するストレスや不安を軽減し、個人の強みを活かせる環境を整備することで、組織全体の生産性向上を実現します。

企業がウェルビーイングを導入するメリット

従業員エンゲージメントと生産性の向上

ウェルビーイング経営の最も直接的なメリットは、従業員エンゲージメントの向上です。エンゲージメントが高い従業員は、仕事に対して情熱的で、組織の目標達成に向けて自発的に行動し、長期的に組織にコミットする傾向があります。ウェルビーイングが向上することで、従業員は心理的安全性を感じ、自分の能力を最大限に発揮できる環境が整います。

生産性向上のメカニズムは多面的です。まず、ストレスや不安が軽減されることで、従業員の集中力と創造性が向上します。心理的な負担が少ない状態では、問題解決能力や革新的思考が促進され、業務の質と効率が同時に向上します。また、ウェルビーイングが高い職場では、従業員同士の協力関係が強化され、チームワークの向上により組織全体のパフォーマンスが底上げされます。

人材確保・定着率の改善

現代の人材市場において、優秀な人材の確保と定着は企業の最重要課題の一つです。特に労働人口の減少が進む日本では、人材獲得競争が激化しており、従来の給与や福利厚生だけでは差別化が困難になっています。ウェルビーイング経営は、この課題に対する効果的な解決策として注目されています。

求職者の価値観は大きく変化しており、特に若い世代では、給与水準よりも働きがいや成長機会、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。デロイトの調査によると、ミレニアル世代の約70%が、企業選択において社会的責任や従業員の幸福を重視すると回答しています。ウェルビーイング経営を実践する企業は、このような価値観を持つ優秀な人材にとって魅力的な職場として認識され、採用競争において優位性を獲得できます。

企業価値とブランドイメージの向上

ウェルビーイング経営は、企業の社会的評価と市場価値の向上にも大きく貢献します。ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大により、投資家は企業の財務パフォーマンスだけでなく、社会的責任や持続可能性を重視するようになっています。従業員のウェルビーイングへの取り組みは、ESGの「S(社会)」の重要な要素として評価され、企業の投資魅力度向上につながります。

健康経営との相乗効果

ウェルビーイング経営は、健康経営との相乗効果により、さらなる価値創造を実現します。健康経営が主に従業員の身体的健康に焦点を当てるのに対し、ウェルビーイング経営はより包括的なアプローチを取ります。両者を統合することで、従業員の総合的な幸福と企業の持続的成長を同時に実現できます。

健康経営の取り組みにより、従業員の医療費削減や生産性向上が実現されますが、ウェルビーイング経営を組み合わせることで、これらの効果がさらに増幅されます。例えば、単なる健康診断の実施だけでなく、従業員の心理的ストレスの軽減や仕事の意味づけを行うことで、健康行動の継続性が高まり、より持続的な健康改善が実現されます。

企業がウェルビーイングを高める具体的な方法

従業員の現状把握と課題分析

ウェルビーイング経営を成功させるための第一歩は、従業員の現状を正確に把握することです。主観的な推測や一般論に基づく施策では、真の課題解決には至りません。データドリブンなアプローチにより、自社の従業員が抱える具体的な課題を特定し、それに基づいた効果的な施策を設計することが重要です。

ウェルビーイングサーベイの実施

従業員の幸福度を測定するためのサーベイは、現状把握の基本的なツールです。効果的なサーベイを実施するためには、以下の要素を含む包括的な調査設計が必要です。

まず、身体的健康状態について、睡眠の質、運動習慣、食生活、ストレス症状などを定量的に測定します。次に、精神的健康については、仕事に対する満足度、やりがい、ストレスレベル、燃え尽き症候群の兆候などを評価します。社会的側面では、職場での人間関係、上司や同僚との信頼関係、チームワークの質などを調査します。

さらに、キャリア面では、成長機会への満足度、スキル開発の機会、将来への展望などを把握し、経済的側面では、報酬への満足度、将来への経済的不安などを調査します。これらの多面的な調査により、従業員のウェルビーイングの全体像を把握できます。

1on1ミーティングとヒアリングの活用

定量的なサーベイに加えて、定性的な情報収集も重要です。定期的な1on1ミーティングでは、数値では表現できない従業員の感情や悩み、希望などを深く理解できます。管理職には、傾聴スキルの向上と心理的安全性の確保について研修を実施し、従業員が本音を話せる環境を整備することが必要です。

フォーカスグループインタビューやワークショップの開催により、特定のテーマについて従業員同士で議論する機会を設けることも効果的です。これにより、個人レベルでは気づかない組織レベルの課題や、従業員間で共有されている潜在的なニーズを発見できます。

データ分析と課題の優先順位付け

収集したデータは、統計的手法を用いて分析し、課題の優先順位を明確にします。相関分析により、どの要素が従業員の幸福度に最も大きな影響を与えているかを特定し、回帰分析により改善効果の予測を行います。また、部署別、年代別、勤続年数別などのセグメント分析により、グループごとの特徴的な課題を把握します。

働き方改革とワークライフバランスの実現

現代の従業員が求める働き方は多様化しており、画一的な制度では全ての従業員のニーズに応えることはできません。個人のライフステージや価値観に応じた柔軟な働き方を可能にする制度設計が、ウェルビーイング向上の重要な要素となります。

柔軟な勤務制度の導入

フレックスタイム制度の導入により、従業員が自分の生活リズムや家庭の事情に合わせて勤務時間を調整できるようにします。コアタイムの設定により、チームワークに必要な共通時間を確保しながら、個人の自律性も尊重するバランスの取れた制度設計が重要です。

テレワーク制度については、単なる在宅勤務の許可にとどまらず、効果的なリモートワークを支援する環境整備が必要です。IT機器の貸与、通信費の補助、在宅勤務環境の整備支援などのハード面に加えて、リモートワークでのコミュニケーション方法やマネジメント手法についての研修も重要です。

時短勤務制度は、育児や介護などの事情を抱える従業員だけでなく、学習や自己啓発に時間を充てたい従業員にも適用できるよう、制度の拡充を検討します。また、週4日勤務や隔週勤務など、より多様な働き方オプションの提供も、従業員のウェルビーイング向上に貢献します。

休暇制度の充実

有給休暇の取得促進は、ウェルビーイング向上の基本的な施策です。有給取得率の目標設定と管理職の評価項目への組み込み、計画的な有給取得の推奨などにより、休暇を取りやすい職場風土を醸成します。

リフレッシュ休暇やサバティカル休暇の導入により、従業員が長期的な休息や自己啓発の機会を得られるようにします。また、記念日休暇や誕生日休暇など、個人的な特別な日を大切にする制度も、従業員の幸福感向上に効果的です。

業務効率化とデジタル化の推進

長時間労働の是正には、業務プロセスの見直しと効率化が不可欠です。RPA(Robotic Process Automation)の導入により定型業務を自動化し、従業員がより創造的で価値の高い業務に集中できる環境を整備します。

会議の効率化も重要な要素です。会議の目的と成果物の明確化、参加者の最適化、時間制限の設定などにより、無駄な会議時間を削減し、従業員の負担軽減を図ります。また、非同期コミュニケーションツールの活用により、即座の返答を求められるストレスを軽減します。

健康促進とメンタルヘルスケア

従業員の身体的・精神的健康は、ウェルビーイングの基盤となる重要な要素です。予防的なアプローチと早期介入により、健康問題の発生を防ぎ、既に問題を抱える従業員には適切なサポートを提供することが必要です。

包括的な健康管理プログラム

定期健康診断の充実に加えて、生活習慣病の予防に焦点を当てた健康プログラムを実施します。栄養指導、運動指導、禁煙支援、メンタルヘルスチェックなどを組み合わせた包括的なアプローチにより、従業員の健康リスクを総合的に管理します。

健康アプリやウェアラブルデバイスの活用により、従業員が日常的に自分の健康状態を把握し、改善行動を継続できる仕組みを構築します。歩数計測、睡眠記録、ストレス測定などのデータを活用し、個人に最適化された健康改善プランを提供します。

社内フィットネス施設の設置や外部フィットネスクラブとの法人契約により、従業員が気軽に運動できる環境を整備します。また、階段利用の推奨、立ち会議の導入、ストレッチタイムの設定など、日常業務の中で自然に身体活動を増やす工夫も効果的です。

メンタルヘルスケアの強化

EAP(Employee Assistance Program)の導入により、従業員が心理的な問題を抱えた際に、専門的なカウンセリングサービスを利用できる体制を整備します。外部の専門機関との連携により、プライバシーを保護しながら質の高いサポートを提供します。

管理職向けのメンタルヘルス研修では、部下の変化に気づくためのサインの見方、適切な声かけの方法、専門機関への橋渡しの仕方などを学習します。また、セルフケア研修により、従業員自身がストレス管理やレジリエンス向上のスキルを身につけられるよう支援します。

職場環境の改善も重要な要素です。適切な照明、温度管理、騒音対策などの物理的環境の整備に加えて、リラクゼーションスペースや仮眠室の設置により、従業員がリフレッシュできる空間を提供します。

コミュニケーション活性化と組織風土改革

良好な人間関係と心理的安全性の高い職場環境は、ウェルビーイング向上の重要な要素です。組織内のコミュニケーションを活性化し、信頼関係を構築することで、従業員が安心して働ける環境を整備します。

心理的安全性の確保

心理的安全性とは、チームメンバーが恐怖や不安を感じることなく、自分の意見やアイデアを自由に発言できる環境のことです。この環境を構築するためには、まず管理職の意識改革が必要です。失敗を責めるのではなく学習機会として捉える文化、多様な意見を歓迎する姿勢、建設的なフィードバックの提供などを徹底します。

定期的なチームビルディング活動により、メンバー間の相互理解と信頼関係を深めます。また、匿名での意見収集システムの導入により、言いにくいことでも組織に伝えられる仕組みを構築します。

多様性とインクルージョンの推進

ダイバーシティ&インクルージョンの推進により、全ての従業員が自分らしく働ける環境を整備します。性別、年齢、国籍、価値観などの違いを尊重し、それぞれの強みを活かせる組織文化を醸成します。

無意識バイアス研修の実施により、偏見や先入観による判断を減らし、公平な評価と処遇を実現します。また、メンター制度やスポンサーシップ制度により、多様な背景を持つ従業員のキャリア発展を支援します。

社内コミュニケーションの改善

定期的な全社会議や部門会議において、経営方針や事業状況を透明性高く共有し、従業員の理解と参画意識を高めます。また、経営陣と従業員の直接対話の機会を設けることで、組織の方向性への共感と一体感を醸成します。

社内SNSやコミュニケーションツールの活用により、部門を超えた情報共有と交流を促進します。成功事例の共有、感謝の表明、個人的な近況報告などを通じて、組織全体のつながりを強化します。

表彰制度や感謝制度の導入により、従業員の貢献を可視化し、相互承認の文化を構築します。同僚からの推薦による表彰や、日常的な感謝を伝える仕組みにより、従業員のモチベーション向上と組織への愛着を深めます。

ウェルビーイング導入時の注意点と成功のポイント

導入前に検討すべき課題

ウェルビーイング経営の導入は、単なる制度の追加ではなく、組織文化の根本的な変革を伴う取り組みです。成功を確実にするためには、導入前に潜在的な課題を十分に検討し、適切な準備を行うことが重要です。

経営層のコミットメントの確保

ウェルビーイング経営の成功には、経営層の強いコミットメントが不可欠です。単なる人事施策としてではなく、企業の競争力向上と持続的成長を実現する経営戦略として位置づける必要があります。経営層が本気で取り組む姿勢を示さなければ、現場の管理職や従業員の理解と協力を得ることは困難です。

経営層は、ウェルビーイング経営の意義と期待される効果について深く理解し、自らが率先して実践する姿勢を示すことが重要です。また、短期的な成果を求めるのではなく、中長期的な視点で継続的に取り組む覚悟を持つ必要があります。投資対効果の測定方法についても事前に合意し、適切な評価指標を設定することが求められます。

組織文化との整合性の確認

既存の組織文化とウェルビーイング経営の理念が大きく乖離している場合、導入時に強い抵抗が生じる可能性があります。例えば、長時間労働を美徳とする文化が根強い組織では、ワークライフバランスの重視に対して懐疑的な反応が予想されます。

このような場合は、段階的なアプローチにより、徐々に文化変革を進めることが重要です。まず、ウェルビーイング経営の必要性と効果について、具体的なデータや事例を用いて説明し、従業員の理解を深めます。その上で、小規模なパイロットプログラムから開始し、成功体験を積み重ねながら全社展開を図ります。

リソースと予算の確保

ウェルビーイング経営の実践には、人的リソースと予算の確保が必要です。専任の担当者や推進チームの設置、外部専門家との連携、システムやツールの導入、研修プログラムの実施など、様々な投資が必要となります。

予算計画の策定においては、初期投資だけでなく、継続的な運営費用も考慮する必要があります。また、ROI(投資対効果)の測定方法を事前に設計し、投資の妥当性を継続的に評価できる仕組みを構築することが重要です。

法的・コンプライアンス上の検討

ウェルビーイング施策の中には、労働法規や個人情報保護法などの法的規制に関わるものがあります。例えば、健康情報の収集と活用、柔軟な勤務制度の導入、メンタルヘルスケアの提供などについては、適切な法的手続きと従業員の同意が必要です。

事前に労務専門家や法務部門と連携し、コンプライアンス上の課題を洗い出し、適切な対応策を検討することが重要です。また、個人情報の取り扱いについては、透明性を確保し、従業員の信頼を得ることが成功の前提となります。

段階的な導入アプローチ

ウェルビーイング経営の導入は、一度に全ての施策を実施するのではなく、段階的なアプローチを取ることが効果的です。組織の準備状況や従業員の受容度に応じて、適切なペースで進めることが成功の鍵となります。

第1段階:基盤整備と意識醸成

導入の第1段階では、ウェルビーイング経営の基盤となる環境整備と従業員の意識醸成に焦点を当てます。まず、現状調査により従業員のウェルビーイングレベルを把握し、課題の優先順位を明確にします。

経営層と管理職向けの研修を実施し、ウェルビーイング経営の理念と手法について理解を深めます。また、全従業員向けの説明会やワークショップを開催し、取り組みの意義と期待される効果について共有します。

この段階では、比較的導入しやすい施策から開始します。例えば、健康診断の充実、ストレスチェックの実施、有給休暇取得の推奨、職場環境の改善などが挙げられます。これらの施策により、従業員がウェルビーイング経営の恩恵を実感し、より積極的な参加を促します。

第2段階:制度・仕組みの構築

第2段階では、より本格的な制度や仕組みの構築を行います。フレックスタイム制度やテレワーク制度の導入、メンタルヘルスケアプログラムの充実、キャリア開発支援の強化などを実施します。

この段階では、パイロットプログラムとして特定の部署や職種から開始し、効果を検証しながら全社展開を図ります。また、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、制度の改善を継続的に行います。

管理職のマネジメントスキル向上も重要な要素です。1on1ミーティングの実施方法、部下のモチベーション向上手法、心理的安全性の確保などについて、体系的な研修を実施します。

第3段階:文化変革と定着

第3段階では、ウェルビーイング経営の理念を組織文化として定着させることに焦点を当てます。評価制度や昇進基準にウェルビーイング関連の指標を組み込み、管理職の行動変容を促します。

また、従業員同士が相互に支援し合う文化を醸成するため、メンター制度やピアサポートプログラムを導入します。成功事例の共有や表彰制度により、ウェルビーイング向上に貢献した従業員や部署を称賛し、組織全体のモチベーション向上を図ります。

この段階では、ウェルビーイング経営が「特別な取り組み」ではなく、「当たり前の経営手法」として認識されることを目指します。新入社員研修や管理職研修にウェルビーイングの要素を組み込み、継続的な意識醸成を図ります。

効果測定と継続的改善

ウェルビーイング経営の成功には、適切な効果測定と継続的な改善が不可欠です。定量的・定性的な指標を組み合わせて包括的に評価し、データに基づいた改善を継続的に行うことが重要です。

KPIの設定と測定

ウェルビーイング経営の効果を測定するためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が必要です。従業員満足度、エンゲージメントスコア、離職率、欠勤率、ストレスレベルなどの人事指標に加えて、生産性、売上、顧客満足度などの事業指標も含めた包括的な評価を行います。

定期的なサーベイにより、従業員のウェルビーイングレベルの変化を追跡します。年次調査に加えて、四半期ごとのパルスサーベイを実施し、タイムリーな状況把握と迅速な対応を可能にします。

また、部署別、職種別、年代別などのセグメント分析により、特定のグループにおける課題や改善点を特定します。これにより、より効果的で個別化された施策の実施が可能になります。

ベンチマーキングと外部評価

自社の取り組みを客観的に評価するため、業界他社や先進企業とのベンチマーキングを実施します。健康経営優良法人認定、働きがいのある会社ランキング、ESG評価などの外部評価も活用し、自社の位置づけを把握します。

外部の専門機関による第三者評価を受けることで、取り組みの客観性と信頼性を高めます。また、他社の優良事例を学び、自社の改善に活かすことも重要です。

PDCAサイクルの確立

ウェルビーイング経営は、一度実施すれば完了する取り組みではありません。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のPDCAサイクルを確立し、継続的な改善を行うことが重要です。

定期的な振り返り会議を開催し、施策の効果検証と改善点の特定を行います。従業員からのフィードバックを積極的に収集し、現場の声を反映した改善を実施します。

また、外部環境の変化や新たな知見の獲得に応じて、施策の見直しや新たな取り組みの導入を検討します。ウェルビーイング経営は進化し続ける取り組みであり、常に最新の手法や技術を取り入れる姿勢が重要です。

成功要因の分析と横展開

効果の高い施策については、成功要因を詳細に分析し、他の部署や領域への横展開を図ります。成功事例の文書化と共有により、組織全体の学習と改善を促進します。

また、失敗事例についても隠すことなく分析し、学習機会として活用します。失敗から得られた教訓を組織全体で共有することで、同様の問題の再発防止と、より効果的な施策の開発につなげます。

まとめ

ウェルビーイング経営は、従業員の幸福と企業の成長を同時に実現する、21世紀の新しい経営手法です。本記事で解説してきたように、ウェルビーイングは単なる福利厚生の充実ではなく、従業員の身体的・精神的・社会的な総合的な幸福を追求し、それを通じて組織の持続的な競争力向上を図る戦略的アプローチです。

人事責任者や経営者の皆様には、ウェルビーイング経営を単なる流行やCSR活動として捉えるのではなく、企業の持続的成長を実現する戦略的投資として位置づけていただきたいと思います。従業員一人ひとりが心身ともに健康で、やりがいを持って働ける環境を整備することで、組織全体の創造性と生産性が向上し、結果として企業価値の向上と社会への貢献を同時に実現できるのです。

ウェルビーイング経営の導入は、短期間で完了する取り組みではありません。しかし、従業員の幸福を真摯に追求し、継続的な改善を重ねることで、必ず組織の変革と成長を実現できます。今こそ、ウェルビーイング経営による新たな企業成長の道筋を描き、実践に移す時です。従業員の幸福と企業の成功が両立する、持続可能な経営の実現に向けて、一歩を踏み出していただければと思います。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。