グローバル化の波が押し寄せ、企業間の競争が激化する現代において、企業の持続的な成長を支える「人事部門」の役割は、かつてないほど重要性を増しています。特に、欧米の先進企業では、人事部門は単なる管理部門ではなく、経営戦略を実現するための「戦略的パートナー」として位置づけられ、その組織構造も大きく進化を遂げています。

本記事では、人事責任者や経営者の皆様に向けて、欧米企業の人事部がどのような構造を持ち、どのような役割を担っているのかを徹底的に解説します。さらに、日本の従来型の人事部との構造的な違いを浮き彫りにし、これからの日本企業が目指すべき人事部門のあり方について、具体的な示唆を提供することを目的としています。欧米の先進事例を参考に、貴社の人事戦略の変革、そして企業全体の競争力強化の一助となれば幸いです。

目次

欧米企業の人事部構造の基本概念

欧米企業の人事部は、単なる事務処理や労務管理を行う部門ではなく、経営目標の達成に不可欠な「戦略的パートナー」として位置づけられています。その背景には、1990年代に米国の経営学者デイビッド・ウルリッチが提唱した、人事部門の役割変革の考え方があります。ウルリッチは、人事部門が従来の管理業務から脱却し、経営戦略と密接に連携することで、組織の競争力向上に貢献すべきだと主張しました。この考え方は、多くの欧米企業に受け入れられ、人事部門の組織構造や機能に大きな影響を与えています。

人事部の役割とミッション:戦略的パートナーとしての位置づけ

欧米企業の人事部は、経営陣と対等な立場で議論を交わし、事業戦略に基づいた人事戦略を立案・実行する役割を担います。具体的には、事業計画の達成に必要な人材の採用・育成・配置、組織文化の醸成、従業員のエンゲージメント向上など、人と組織に関するあらゆる課題に積極的に関与します。これにより、人事部門はコストセンターではなく、企業の成長を牽引するプロフィットセンターとしての役割を果たすことが期待されています。

専門分野ごとの組織分化:スペシャリスト集団としての特徴

戦略的パートナーとしての役割を果たすため、欧米企業の人事部は、高度な専門知識を持つスペシャリスト集団として組織されています。採用、人材開発、報酬・福利厚生、組織開発、労務など、各分野の専門家がそれぞれのミッションを遂行します。これにより、人事に関する複雑な課題に対して、より専門的かつ効果的なソリューションを提供することが可能になります。専門家たちは、常に最新の知識やトレンドを学び、自社の状況に合わせて最適な人事施策を企画・実行します。

データドリブンなアプローチの浸透

欧米企業の人事部は、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定を重視します。HR Tech(ヒューマンリソース・テクノロジー)を積極的に活用し、従業員の属性、スキル、パフォーマンス、エンゲージメントなど、様々な人事データを収集・分析します。この「ピープルアナリティクス」と呼ばれる手法により、人材配置の最適化、離職率の低下、生産性の向上など、具体的な成果に繋げています。データドリブンなアプローチは、人事施策の効果を可視化し、経営陣への説明責任を果たす上でも重要な役割を担っています。

欧米企業の人事部の主要な機能モデル

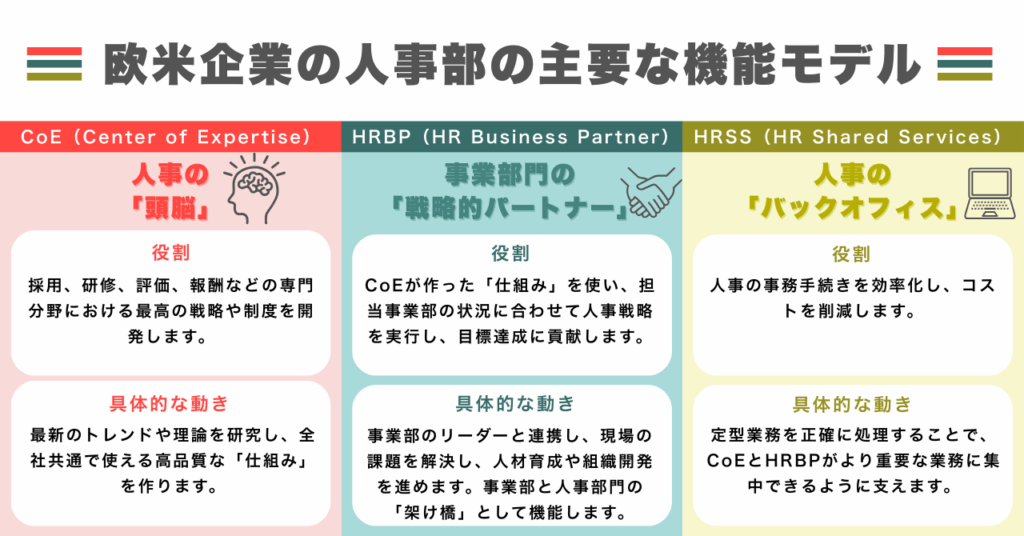

欧米の先進企業で広く採用されているのが、「3ピラーモデル」と呼ばれる人事組織の機能モデルです。これは、人事機能を「CoE(Center of Expertise)」「HRBP(HR Business Partner)」「HRSS(HR Shared Services)」という3つの柱に分ける考え方です。このモデルにより、人事部門は専門性と効率性を両立させ、より戦略的な役割を果たすことが可能になります。

CoE (Center of Expertise): 高度な専門知識を持つ機能横断チーム

CoEは、人事制度の設計や人材・組織開発など、高度な専門知識が求められる領域を担当する専門家集団です。採用、研修、評価、報酬といった各分野のスペシャリストが集まり、全社的に標準化された質の高い人事プロセスやツールを開発・提供します。CoEは、社内外から最新の理論やトレンドを収集・分析し、自社の経営戦略に合致した人事戦略を策定する、人事部門の「頭脳」とも言える存在です。彼らは、各事業部門の個別のニーズに応えるのではなく、全社最適の視点から、組織全体の競争力を高めるための人事基盤を構築する役割を担います。

HRBP (HR Business Partner): 事業部門の戦略的パートナー

HRBPは、各事業部門の経営者やリーダーのパートナーとして、人と組織の側面から事業の成功を支援する役割を担います。事業戦略を深く理解し、それに基づいた人事戦略を立案・実行することで、事業部門の目標達成に貢献します。具体的には、担当する事業部門の人材採用・育成計画の策定、組織開発の推進、従業員のエンゲージメント向上施策の実施など、現場に密着した人事サービスを提供します。HRBPは、CoEが開発した全社的な人事制度やツールを、担当事業部門の状況に合わせて導入・運用し、その効果を最大化する役割も担っています。事業部門と人事部門の「架け橋」として、両者の連携を強化し、組織全体のパフォーマンス向上を促進します。

HRSS (HR Shared Services): 定型業務の集約と効率化

HRSSは、給与計算、勤怠管理、福利厚生手続き、人事データ管理など、人事に関する定型的な事務処理を集約し、効率的に処理する部門です。これらの業務を専門チームが一括して担当することで、業務の標準化と効率化を図り、コスト削減を実現します。また、HRSSは、ITシステムやアウトソーシングを積極的に活用し、業務プロセスの自動化や高度化を推進します。HRSSが定型業務を確実に遂行することで、CoEやHRBPは、より付加価値の高い戦略的な業務に集中することができます。HRSSは、人事部門全体の生産性を向上させるための「土台」となる重要な機能です。

機能の連携と意思決定のプロセス

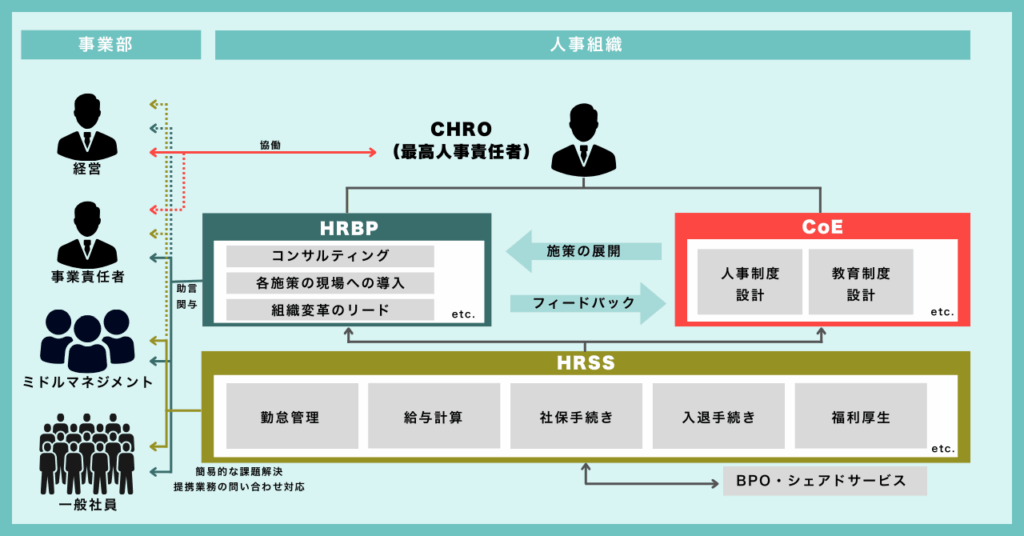

3ピラーモデルが効果的に機能するためには、CoE、HRBP、HRSSの3つの柱が緊密に連携し、円滑な意思決定プロセスが確立されていることが不可欠です。欧米企業では、テクノロジーを駆使しながら、事業戦略に基づいた人事戦略が迅速かつ的確に実行される仕組みが構築されています。

CoE、HRBP、HRSSの三者間での連携フロー

3つの柱は、それぞれ独立して機能するのではなく、相互に連携し合うことで価値を創出します。まず、CoEが全社的な人事戦略や制度の方向性を定め、HRBPに共有します。HRBPは、担当する事業部門の戦略や課題を踏まえ、CoEが策定した方針を現場に展開・適用します。その過程で得られた現場からのフィードバックや新たなニーズは、HRBPを通じてCoEにフィードバックされ、次なる制度改定や施策立案に活かされます。一方、HRSSは、CoEやHRBPが企画した施策の実行に必要な事務処理やデータ管理を担い、両者の活動を支えます。この一連の連携フローが円滑に機能することで、全社最適と個別最適を両立した、戦略的な人事を実現することができます。

事業戦略に基づく人事戦略の策定プロセス

欧米企業では、人事戦略は経営戦略の一部として明確に位置づけられています。年度初めに経営計画が策定されると、それを受けてCHRO(最高人事責任者)を中心とした人事部門が、事業目標の達成に必要な人材ポートフォリオや組織能力を定義します。次に、CoEが中心となり、現状とのギャップを埋めるための具体的な人事戦略(採用計画、育成プログラム、組織開発施策など)を立案します。この戦略は、各事業部門のHRBPを通じて現場に展開され、実行に移されます。進捗状況は定期的にモニタリングされ、KPI(重要業績評価指標)を用いて成果が測定されます。計画通りに進んでいない場合は、迅速に原因を分析し、軌道修正が図られます。このように、事業戦略と人事戦略が常に連動し、PDCAサイクルが回る仕組みが、欧米企業の人事の強みと言えます。

テクノロジー(HR Tech)を活用した情報共有と意思決定

3ピラーモデルの円滑な連携と、データに基づいた迅速な意思決定を支えているのが、HR Techの活用です。多くの欧米企業では、人事情報を一元管理するHRIS(Human Resource Information System)を導入しており、CoE、HRBP、HRSSの三者が常に最新の情報を共有できる環境が整備されています。また、タレントマネジメントシステムやピープルアナリティクスツールを活用することで、従業員のスキルやパフォーマンスを可視化し、客観的なデータに基づいた人材配置や育成計画の立案が可能になっています。テクノロジーの活用は、人事部門内の情報共有を促進するだけでなく、経営陣や事業部門のリーダーが、人と組織に関する的確な意思決定を行う上でも不可欠なツールとなっています。

日本の人事部との構造的違い

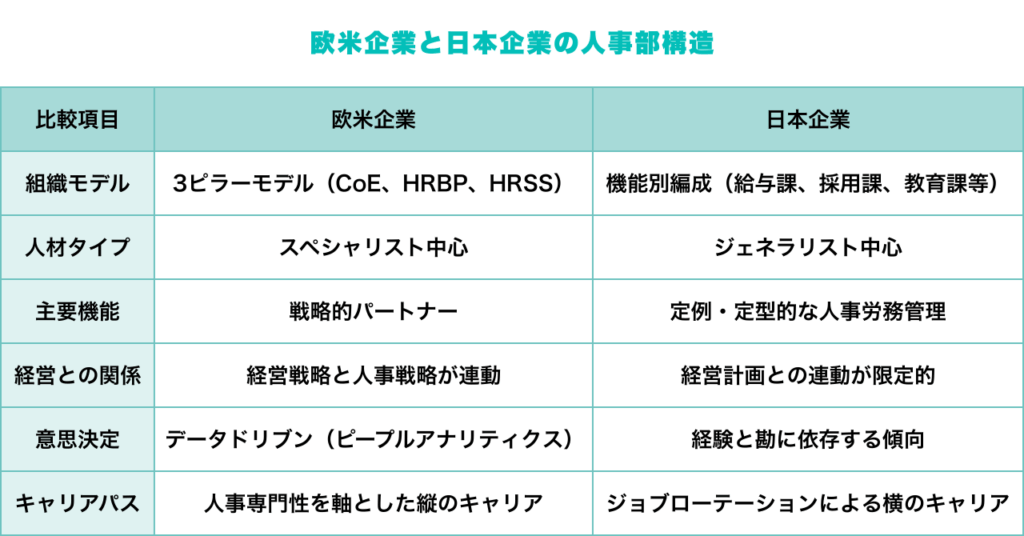

欧米企業の戦略的な人事部と比較すると、日本の従来型の人事部には、組織構造、機能範囲、キャリアパスの3つの側面で大きな違いが見られます。これらの違いを理解することは、日本企業が自社の人事部門を変革していく上で重要な第一歩となります。

組織構造の違い:ジェネラリスト中心の日本 vs スペシャリスト中心の欧米

日本の人事部の最も大きな特徴は、「ジェネラリスト中心」の組織であることです。多くの企業では、人事部の下に給与課、採用課、教育課といった機能別の課が置かれ、社員は数年ごとにこれらの課をローテーションすることで、人事に関する幅広い業務を経験します。これは、ゼネラリストとして幅広い視野を持つ人材を育成することを目的としていますが、一方で、特定の分野における高度な専門性が育ちにくいという課題も抱えています。全体を俯瞰できるのは人事部長のみとなり、各課は自らの担当業務をこなすことに終始しがちで、経営計画と連動した戦略的な動きが取りにくい構造になっています。

一方、欧米企業の人事部は、前述の3ピラーモデルに代表されるように、「スペシャリスト中心」の組織です。各分野の専門家がそれぞれの役割を担い、高度な専門性を発揮することで、複雑な人事課題に対応します。専門性が明確であるため、キャリアパスも描きやすく、人事プロフェッショナルとしての市場価値を高めやすい環境にあります。

機能範囲の違い:労務管理中心から戦略的人事へのシフト

日本の人事部は、歴史的に給与計算や社会保険手続きといった「労務管理」が業務の中心でした。パーソル総合研究所の調査「人事部大研究」によると、現在でも約半数の企業が、人事部の役割は「定例・定型的な人事労務管理」が中心であると回答しています。もちろん、これらの業務は企業活動に不可欠ですが、これらに多くのリソースを割かれている現状では、「最適な人員配置」や「次世代経営人材の選抜・育成」といった、企業の将来を左右する戦略的な機能が手薄になりがちです。

対照的に、欧米企業の人事部は、労務管理などの定型業務はHRSSに集約・効率化し、CoEやHRBPが戦略的な業務に注力できる体制を構築しています。これにより、人事部門は単なる管理部門ではなく、経営目標の達成に直接的に貢献する「戦略的パートナー」としての役割を果たすことができています。

キャリアパスの違い:人事プロフェッショナルとしてのキャリア形成

採用と配置の考え方も、日米で大きく異なります。日本企業では、新卒一括採用でポテンシャルのある人材を確保し、入社後のジョブローテーションを通じて適性を見極めながら育成していく「メンバーシップ型雇用」が主流です。人事担当者も、社内の様々な部署を経験した後に人事部に配属されるケースが多く、人事の専門家として一貫したキャリアを歩む例はまだ少ないのが現状です。

これに対し、欧米企業では、特定の職務(ポジション)に必要なスキルや経験を持つ人材を外部から採用する「ジョブ型雇用」が一般的です。採用時には「ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)」によって職務内容、責任、権限が明確に定義されます。人事担当者も、人事分野での専門性を武器にキャリアを形成していくのが通常であり、企業を越えて活躍する人事プロフェッショナルも数多く存在します。

近年のトレンドと将来の展望

人事を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、欧米企業の人事部は、常に新しいトレンドを取り入れ、その役割を進化させ続けています。ここでは、近年の重要なトレンドと、それが示唆する人事部門の将来像について解説します。

CHRO(最高人事責任者)の役割の変化と経営への影響力

近年、欧米企業ではCHRO(最高人事責任者)の役割がますます重要になっています。CHROは、単なる人事部門のトップではなく、CEOの右腕として経営の意思決定に深く関与します。経営戦略と人事戦略を完全に連動させ、人材という最も重要な経営資源を最大限に活用することで、企業の持続的な成長を実現する責任を負っています。日本でもCHROを設置する企業が増えつつありますが、その権限や役割はまだ限定的であることが少なくありません。今後は、名実ともに経営の一翼を担うCHROの存在が、企業の競争力を大きく左右することになるでしょう。

DE&I(多様性、公平性、包括性)推進の専門部署の設置

DE&I(Diversity, Equity & Inclusion)は、現代の企業経営において不可欠な要素となっています。多様な人材が、それぞれの能力を最大限に発揮できる、公平で包括的な組織文化を構築することは、イノベーションの創出や企業価値の向上に直結します。欧米の先進企業では、DE&Iを専門に担当する部署を設置し、全社的な取り組みを強力に推進しています。採用、評価、育成など、あらゆる人事プロセスにおいて、無意識のバイアスを排除し、公平性を担保するための仕組みが導入されています。日本企業においても、DE&Iは単なる社会貢献活動ではなく、経営戦略そのものであるという認識を深める必要があります。

アジャイル人事やピープルアナリティクスの台頭

変化の激しい時代に対応するため、人事の分野でも「アジャイル」という考え方が注目されています。これは、固定的な制度を一度に導入するのではなく、小さな単位で施策を試行し、フィードバックを得ながら迅速に改善を繰り返していくアプローチです。また、AI技術の進化に伴い、「ピープルアナリティクス」も新たなステージ(People Analytics 2.0)へと進化しています。単なる現状分析に留まらず、将来の離職者やハイパフォーマーを予測するなど、より高度な分析が可能になりつつあります。これらの新しい手法を積極的に取り入れ、データに基づいた迅速な意思決定を行えるかどうかが、今後の人事部門の競争力を決定づけると言えるでしょう。

まとめ

本記事では、欧米企業の人事部の構造と、日本の人事部との違いについて詳しく解説してきました。欧米企業の人事部は、3ピラーモデル(CoE、HRBP、HRSS)を基本とし、専門性と効率性を両立させながら、経営の戦略的パートナーとしての役割を果たしています。データとテクノロジーを駆使し、CHROのリーダーシップのもと、DE&Iやアジャイルといった最新のトレンドを積極的に取り入れている点も大きな特徴です。

一方、日本の人事部は、依然として労務管理中心のジェネラリスト組織が多く、戦略的な機能へのシフトが課題となっています。しかし、これは悲観すべきことではありません。欧米の先進事例は、日本企業がこれから目指すべき人事部門の姿を具体的に示してくれています。

重要なのは、自社の経営戦略と現状を正しく理解し、どこから変革に着手すべきかを見極めることです。HRSSを導入して定型業務を効率化することから始めるのか、HRBPを育成して事業部門との連携を強化するのか、あるいはCoEを設置して人事制度の抜本的な改革に取り組むのか。その答えは、一社一社異なります。

本記事が、皆様の会社の人事部門が、単なる管理部門から脱却し、企業の未来を創造する「戦略人事」へと進化するための一助となることを心から願っています。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。