現代のビジネス環境は、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と称されるように、かつてないほどの速度と規模で変化し続けています。このような状況下で企業が持続的な競争優位性を確立するためには、もはや従来の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の捉え方では不十分です。特に「ヒト」、すなわち人材に対する考え方は、根本的な変革を迫られています。

かつて人材は、消費される「資源(リソース)」として管理される側面が強いものでした。しかし、知識集約型経済への移行、イノベーションの重要性の高まり、そして労働人口の減少といった社会構造の変化を背景に、人材は「投資によって価値を増大させ、将来的なリターンを生み出す『資本(キャピタル)』」であるという認識が主流となりつつあります。人的資本経営という言葉が注目を集めているのは、まさにこのパラダイムシフトの現れと言えるでしょう。

しかし、多くの企業では、採用、育成、評価、配置といった人事施策がそれぞれ独立した「点」として存在し、有機的に連携していないケースが散見されます。個々の施策は最適化されていても、それらが連動して企業全体の価値向上にどう貢献しているのかが見えにくいのです。この課題を解決し、人的資本経営を真に実践するためのフレームワークこそが、本記事のテーマである「People Value Chain(ピープル・バリュー・チェーン/人材価値連鎖)」です。

本記事では、人事責任者および経営者の皆様を対象に、People Value Chainの基本的な概念から、その具体的な構築方法までを解説します。

目次

- People Value Chain(人材価値連鎖)とは何か

- People Value Chainを構成する3つの階層

- 人材ライフサイクルで実践するPeople Value Chainの具体的な流れ

- People Value Chain導入を成功させるためのステップ

- People Value Chain導入における注意点と成功の鍵

- まとめ

People Value Chain(人材価値連鎖)とは何か

People Value Chain(人材価値連鎖)とは、企業が行う一連の人事活動(採用、育成、評価、配置、定着など)が、どのように連鎖して従業員の価値を高め、最終的に企業の経営目標達成、すなわち企業価値の向上に貢献していくのかを体系的に可視化し、分析・改善するためのフレームワークです。個々の人事施策を独立した活動として捉えるのではなく、一連の「価値創造の連鎖」として捉える点に最大の特徴があります。

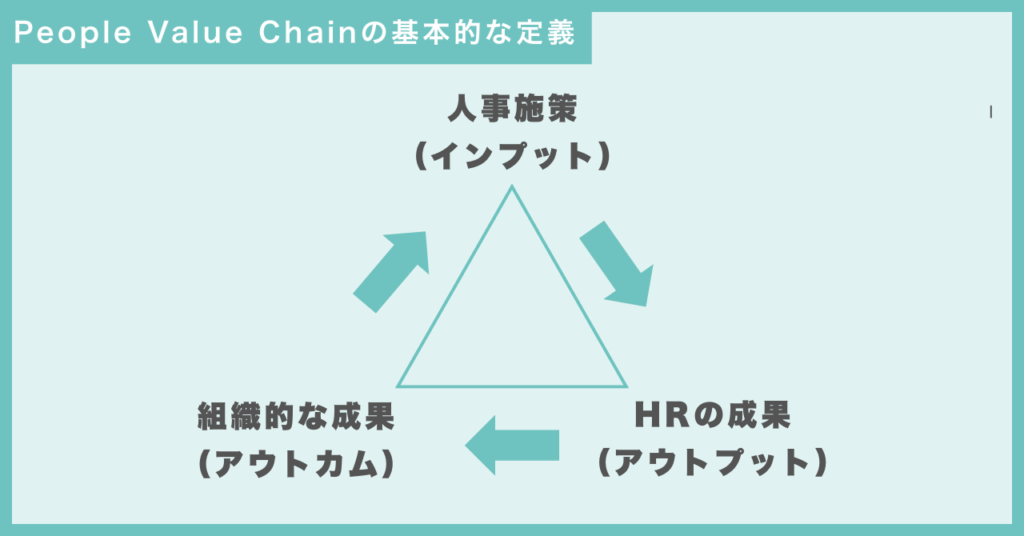

People Value Chainの基本的な定義

People Value Chainの核心は、人事活動をインプット、プロセス、アウトプット、そしてアウトカムという一連の流れで捉えることにあります。具体的には、以下のような連鎖関係を想定します。

1.人事施策(インプット)

企業が投下する人事関連の活動や制度。例えば、採用活動、研修プログラム、報酬制度、福利厚生などがこれにあたります。

2.HRの成果(アウトプット)

人事施策によって直接的にもたらされる結果。従業員のスキル向上、エンゲージメントの向上、離職率の低下などが挙げられます。

3.組織的な成果(アウトカム)

HRの成果が組織全体に波及し、もたらされる経営上の成果。生産性の向上、イノベーションの創出、顧客満足度の向上、そして最終的には売上や利益の増大といった財務的な成果に繋がります。

この一連の流れを可視化し、それぞれの因果関係をデータに基づいて分析することで、企業は「どの人事施策が、どのように経営成果に結びついているのか」を客観的に把握できるようになります。これにより、感覚的・経験的に行われがちだった人事戦略を、よりデータドリブンで戦略的なものへと進化させることが可能となるのです。

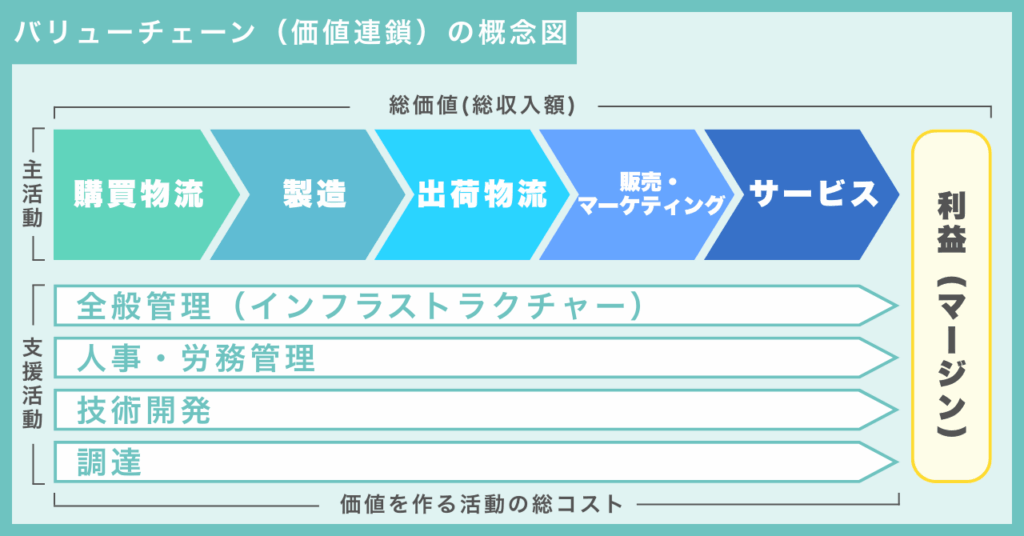

マイケル・ポーターのバリューチェーンとの関係性

「People Value Chain」という概念は、経営戦略の大家であるマイケル・ポーターが提唱した「バリューチェーン(価値連鎖)」の考え方を、人事領域に応用したものです。ポーターのバリューチェーンは、製品やサービスが顧客に届くまでの事業活動を「主活動」と「支援活動」に分類し、どの工程で付加価値が生まれているのかを分析するフレームワークです 。

バリューチェーン(Value Chain)とは 企業が製品やサービスを生み出すために行う一連の活動の流れを指します。これらの活動は、それぞれが価値を生み出し、連鎖することで最終的な顧客価値を創造するという考え方です。

ポーターのモデルにおける「支援活動」の中には、「人事・労務管理」が含まれています。People Value Chainは、この「人事・労務管理」を単なる支援活動の一つとしてではなく、それ自体が独立した価値創造の連鎖であると捉え、より深く掘り下げたものと理解することができます。事業のバリューチェーンが「モノやサービスの価値」を創造するプロセスであるならば、People Value Chainは「人材の価値」を最大化し、それを組織の力へと転換していくプロセスと言えるでしょう。

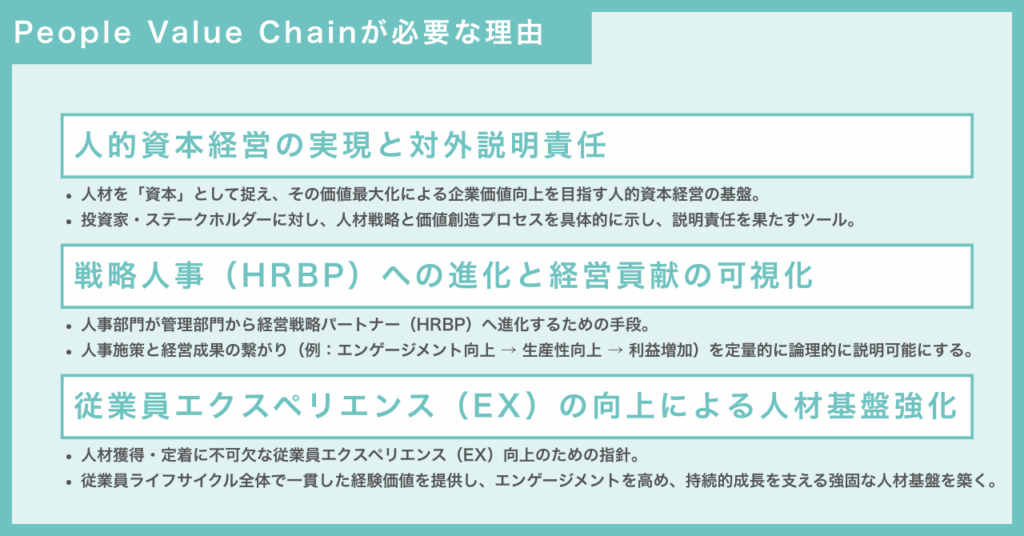

なぜ現代経営においてPeople Value Chainが不可欠なのか

現代の経営環境において、People Value Chainの重要性はますます高まっています。その理由は、主に以下の3点に集約されます。

1. 人的資本経営への移行

前述の通り、人材を「資本」として捉え、その価値を最大化することで企業価値向上を目指す「人的資本経営」が、現代経営のスタンダードとなりつつあります。投資家やステークホルダーは、企業の財務情報だけでなく、どのような人材戦略を持ち、どのように人材価値を高めているのかという非財務情報にも注目しています。People Value Chainは、この人的資本の価値創造プロセスを具体的に示し、社内外への説明責任を果たすための強力なツールとなります。

2. 戦略人事(HRBP)の実現

人事部門が単なる管理部門(アドミニストレーター)から脱却し、経営の戦略的パートナー(HR Business Partner)へと進化するためには、人事施策が経営に与えるインパクトを定量的に示す必要があります。People Value Chainを用いることで、「従業員エンゲージメントが10%向上すると、生産性が5%向上し、結果として営業利益が3%増加する」といったように、人事施策と経営成果の繋がりを論理的に説明できます。これにより、人事部門は経営陣に対してより戦略的な提言を行うことが可能になります。

3. 従業員エクスペリエンス(EX)の向上

優秀な人材の獲得競争が激化する中で、従業員が企業で働くことを通じて得られる経験価値、すなわち「従業員エクスペリエンス(EX)」の向上が、人材の定着と活躍に不可欠となっています。People Value Chainは、採用から退職に至るまでの従業員ライフサイクルの各段階で、企業がどのような価値を提供すべきかを設計するための指針となります。一貫性のあるポジティブな経験を提供することで、従業員のエンゲージメントとロイヤルティを高め、企業の持続的な成長を支える強固な人材基盤を築くことができるのです。

People Value Chainを構成する3つの階層

People Value Chainのモデルは、人事活動がどのようにして最終的な経営成果に結びつくのかを、3つの階層構造で捉えます 。この階層を理解することは、自社の人事活動がどのレベルで機能しており、どこに課題があるのかを把握する上で極めて重要です。各階層は「効率性」「効果性」「戦略的価値」という異なる側面を測定する指標によって評価されます。

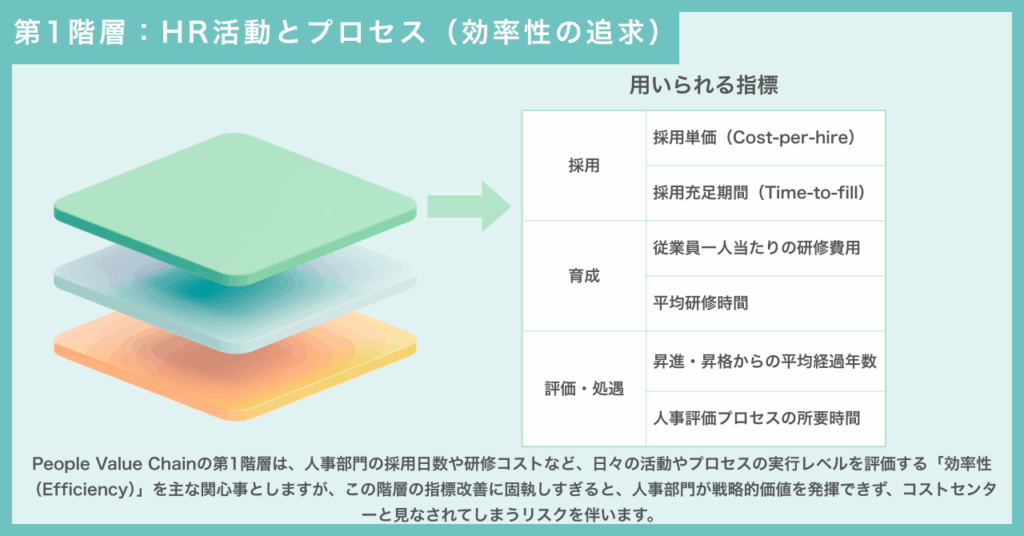

第1階層:HR活動とプロセス(効率性の追求)

第1階層は、人事部門が日々行う具体的な活動やプロセスの実行レベルを評価します。ここでの主な関心事は「効率性(Efficiency)」、つまり、いかに無駄なく、迅速に、そして低コストで人事関連のタスクを遂行できているかです。

この階層で用いられる指標は、オペレーショナルな卓越性を示すものです。しかし、この階層の指標改善のみに固執すると、人事部門は単なる「コストセンター」と見なされ、その戦略的価値を発揮することが難しくなるという罠があります。コスト削減は重要ですが、それは価値創造の第一歩に過ぎません。

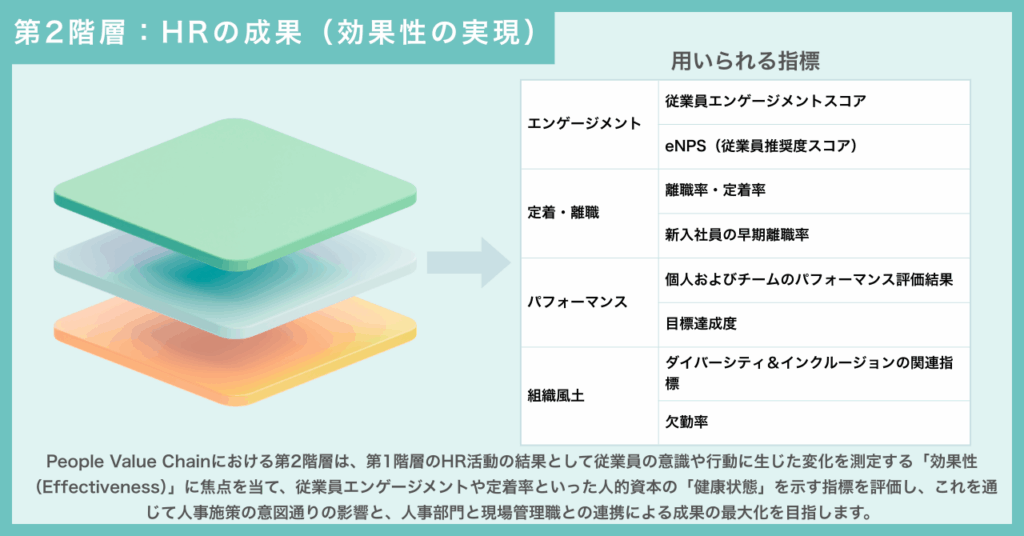

第2階層:HRの成果(効果性の実現)

第2階層は、第1階層のHR活動がもたらした結果、従業員の意識や行動にどのような変化が生まれたかを評価します。ここでの焦点は「効果性(Effectiveness)」、つまり、人事施策が意図した通りのポジティブな影響を従業員と組織に与えられているかです。

これらの指標は、組織の人的資本の「健康状態」を示すバロメーターと言えます。例えば、従業員エンゲージメントが高ければ、それは人事施策だけでなく、現場のマネジメントも適切に機能している証拠です。この階層の成果は、人事部門と現場の管理職との連携によってはじめて最大化されます。多くの戦略的人事施策は、この第2階層の指標を改善することを直接的な目的とします。

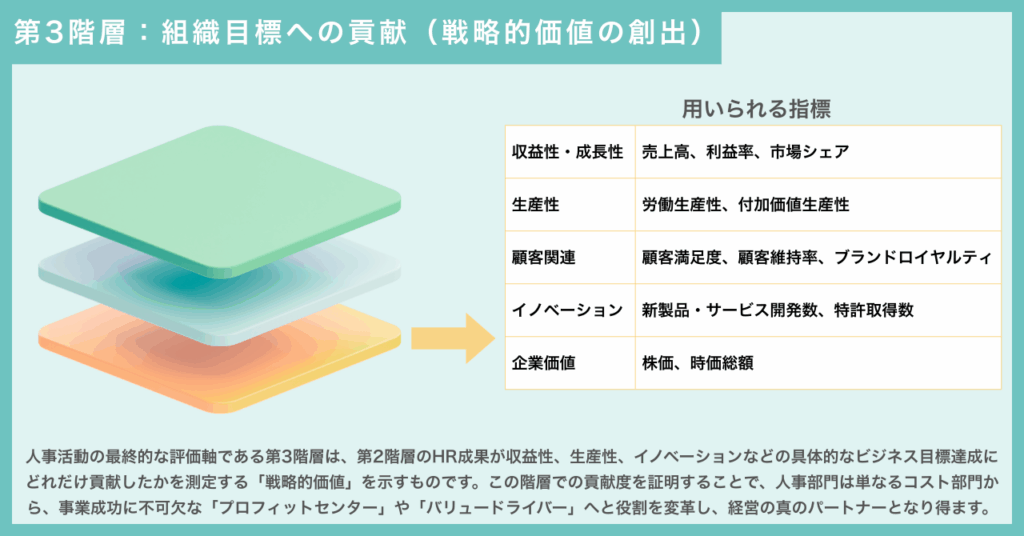

第3階層:組織目標への貢献(戦略的価値の創出)

最終階層である第3階層は、第2階層のHRの成果が、組織全体のビジネス目標達成にどれだけ貢献したかを評価します。ここでのテーマは「戦略的価値(Strategic Value)」であり、人事がいかにして事業の成功に直接的に寄与しているかを示します。

この階層で人事の貢献度を測定することにより、人事部門はコストセンターから、経営目標達成に不可欠な「プロフィットセンター」あるいは「バリュードライバー」へとその役割を変革することができます。例えば、「人材育成への投資を増やす」という施策が、単なるコスト増ではなく、「イノベーションを促進し、市場シェアを拡大するための戦略的投資」として位置づけられるようになります。この階層で語ることによってはじめて、人事は経営の真のパートナーとなり得るのです。

これら3つの階層は、単に独立して存在するのではなく、「第1階層の効率的な活動が、第2階層の効果的な成果を生み、それが第3階層の戦略的価値に繋がる」という因果関係で結ばれています。この連鎖を理解し、データで証明していくことこそが、People Value Chainの実践そのものなのです。

人材ライフサイクルで実践するPeople Value Chainの具体的な流れ

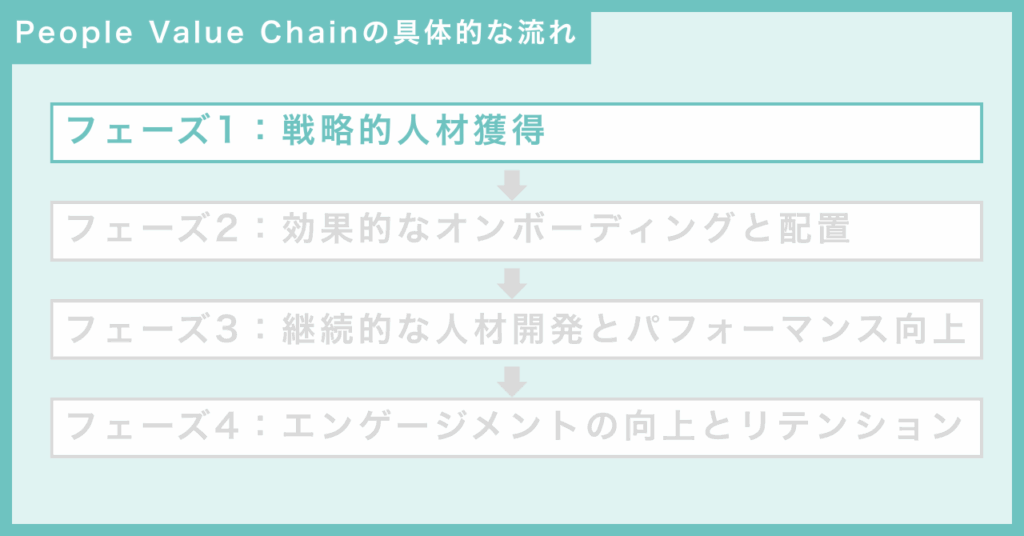

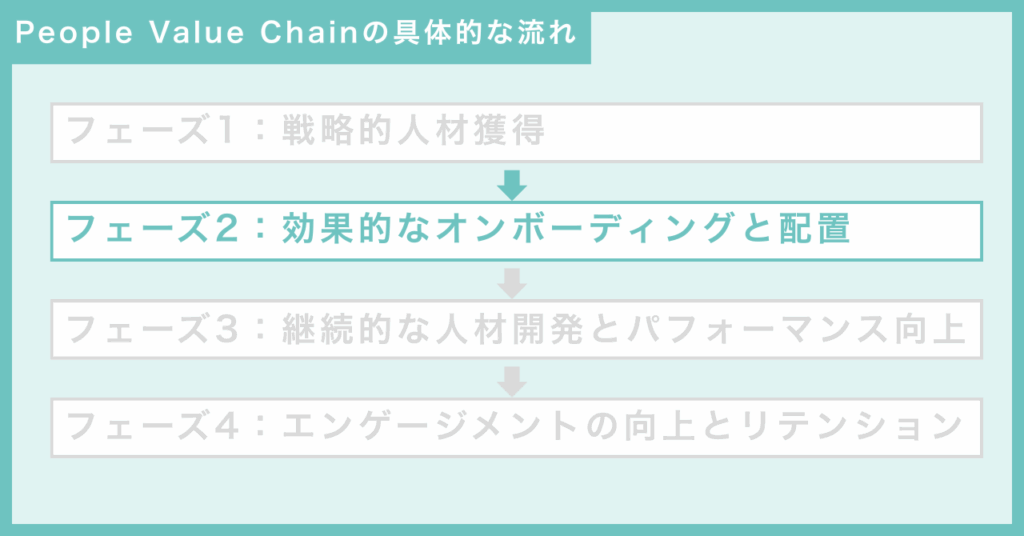

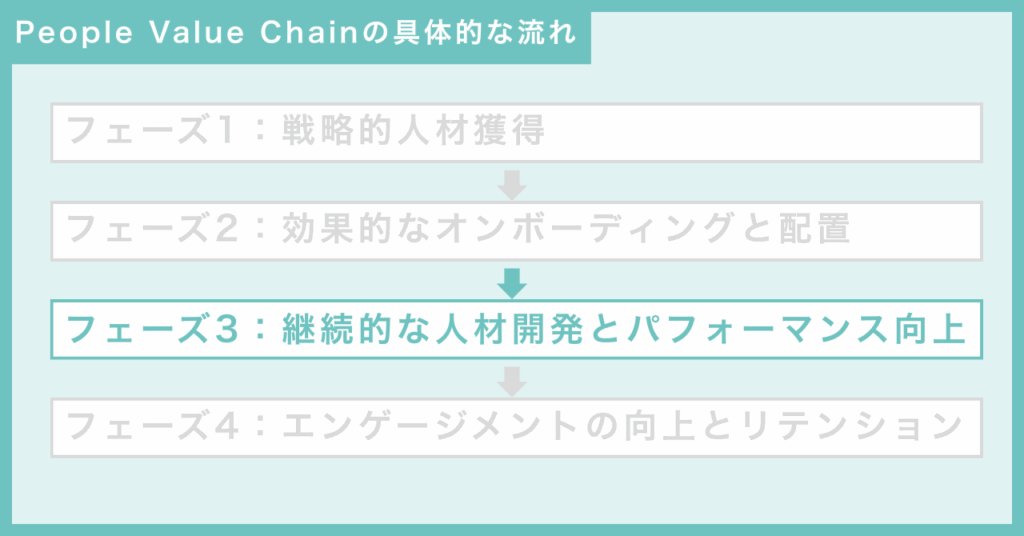

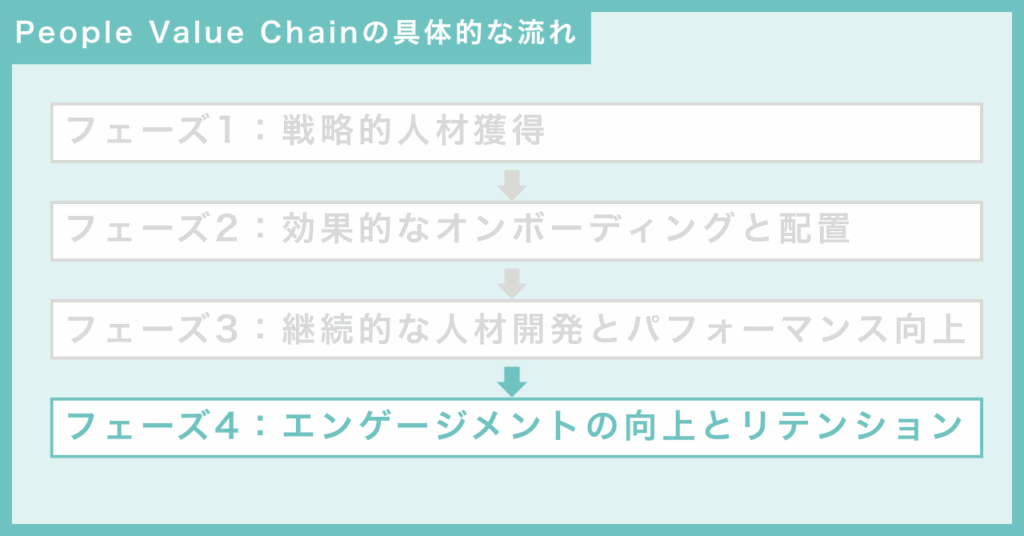

People Value Chainの理論を理解した上で、次に重要となるのが、それを自社のオペレーションにどのように落とし込んでいくかです。ここでは、従業員の入社から退職までの一連の流れである「人材ライフサイクル」に沿って、People Value Chainを実践するための具体的なアクションを4つのフェーズに分けて解説します。これらのフェーズは相互に関連し合い、一貫した価値の連鎖を形成します。

フェーズ1:戦略的人材獲得

すべての始まりは、自社にとって最適な人材を惹きつけ、採用することから始まります。このフェーズの目的は、単に欠員を補充することではなく、企業のミッション、ビジョン、そして事業戦略の実現に貢献できる「ベストフィットな人材」を獲得することです 。

◾️企業文化と戦略に基づいた「採用ブランド」の構築

まず、自社がどのような価値観(コアバリュー)を持ち、何を目指しているのか(ミッション・ビジョン)を明確にする必要があります。これらが、求める人材像を定義し、社外に発信するメッセージの核となります。魅力的な「採用ブランド」を構築することで、自社の文化に共感する候補者を惹きつけ、ミスマッチを減らすことができます。

◾️高精度な採用プロセスの設計

採用の精度を高めるためには、勘や経験だけに頼るのではなく、標準化された客観的な評価プロセスが不可欠です。具体的には、以下の要素を組み合わせることが有効です。

コンピテンシーモデルの活用

職務ごとに求められる能力や行動特性(コンピテンシー)を定義し、それを評価基準とします。行動ベースの面接(Behavioral Event Interview)

過去の行動事実に関する質問を通じて、候補者のコンピテンシーを評価します。「どのような状況で、何を考え、どう行動し、結果どうなったか」を深掘りします。アセスメントツールの導入

適性検査や性格検査などを活用し、面接だけでは見えにくい潜在的な能力や価値観を客観的に評価します。評価者トレーニング

面接官による評価のばらつきをなくすため、評価基準や面接手法に関するトレーニングを実施します。

これらのプロセスを通じて、「その仕事ができるか(Can do)」「その仕事をやりたいか(Will do)」「その環境に馴染めるか(Will fit)」という3つの観点から候補者を多角的に評価し、採用の精度を最大化します。

フェーズ2:効果的なオンボーディングと配置

優秀な人材を採用できたとしても、その後の受け入れと配置が不適切であれば、早期離職やパフォーマンスの低下に繋がってしまいます。このフェーズの目的は、新入社員が組織文化にスムーズに溶け込み、早期に能力を発揮できる状態(即戦力化)を作り出すことです。

◾️戦略的オンボーディングプログラムの実施

オンボーディングは、単なる入社手続きやオリエンテーションではありません。新入社員が組織の一員として成功するために必要な知識、スキル、そして人間関係を体系的に提供するプロセスです。効果的なオンボーディングには、以下の要素が含まれます。

カルチャーへの適応支援

企業の歴史、価値観、暗黙のルールなどを伝え、組織文化への理解を深めます。関係構築の促進

上司、同僚、他部署の主要な人物とのネットワーキングの機会を意図的に設定します。役割の明確化と期待値調整

担当業務の具体的な内容、責任範囲、そして期待される成果を明確に伝えます。継続的なフォローアップ

入社後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月といった節目で面談を行い、課題や悩みを早期にキャッチし、サポートします。

◾️個人の強みを活かす最適配置

オンボーディングと並行して、あるいはその後のプロセスとして、個々の従業員の強みやキャリア志向を把握し、それを最大限に活かせる部署や役割に配置することが重要です。タレントマネジメントシステムなどを活用して、従業員のスキルや経験、キャリアプランを可視化し、戦略的な人員配置を行うことで、個人の成長と組織のパフォーマンス向上を両立させることができます。

フェーズ3:継続的な人材開発とパフォーマンス向上

ビジネス環境の変化に対応し、持続的に価値を創造し続けるためには、従業員の能力を継続的に開発していく必要があります。このフェーズの目的は、企業の戦略目標達成に必要な人材を計画的に育成し、組織全体のパフォーマンスを最大化することです。

◾️スキルギャップの特定と戦略的な育成計画

まず、経営戦略を実現するために将来的に必要となるスキル・能力と、現状の従業員が保有するスキルとのギャップ(スキルギャップ)を分析します。この分析結果に基づき、全社的な育成方針を策定し、OJT(On-the-Job Training)、Off-JT(研修)、自己啓発支援などを組み合わせた戦略的な育成計画を立案・実行します。

◾️パフォーマンス・マネジメントと公正な評価

パフォーマンス・マネジメントは、年に一度の評価で処遇を決定するだけのプロセスではありません。目標設定(MBOなど)、継続的なフィードバック(1on1ミーティングなど)、そして公正な評価と報酬を連動させる一連のサイクルを通じて、従業員の成長を支援し、パフォーマンス向上を促すための仕組みです。特に、評価の納得性を高めるためには、評価基準の明確化と評価者トレーニングが不可欠です。

フェーズ4:エンゲージメントの向上とリテンション

最終フェーズは、これまでの投資によって価値が高まった人材を、いかにして組織に惹きつけ、長く活躍してもらうか(リテンション)に焦点を当てます。このフェーズの目的は、従業員のエンゲージメントを高め、自発的な貢献意欲を引き出すと共に、優秀な人材の流出を防ぐことです。

◾️従業員エンゲージメントを高める施策

従業員エンゲージメントとは、仕事に対する熱意や誇り、そして組織への貢献意欲を指します。エンゲージメントを高めるためには、挑戦的な仕事の機会、成長実感、良好な人間関係、適切な承認と称賛、そしてワークライフバランスの実現など、多角的なアプローチが必要です。パルスサーベイなどを活用して定期的にエンゲージメントレベルを測定し、その結果に基づいて課題を特定し、改善策を実行していくことが重要です。

◾️キャリアパスの提示とサクセッションプラン

従業員が自社で働き続ける未来を描けるように、多様なキャリアパスを提示することも有効です。管理職を目指すコースだけでなく、専門性を極めるコースなど、複線的なキャリアプランを用意することで、多様な人材のニーズに応えることができます。さらに、将来の経営幹部候補を計画的に育成する「サクセッションプラン(後継者育成計画)」を策定・実行することは、組織の持続可能性を担保する上で極めて重要です。これにより、優秀な人材は自社での長期的なキャリアに希望を抱き、リテンション向上に繋がります。

これら4つのフェーズは、一度実行して終わりではありません。各フェーズから得られるデータを分析し、継続的にプロセスを改善していくことで、People Value Chainはより強固なものとなり、企業成長の強力なエンジンとなるのです。

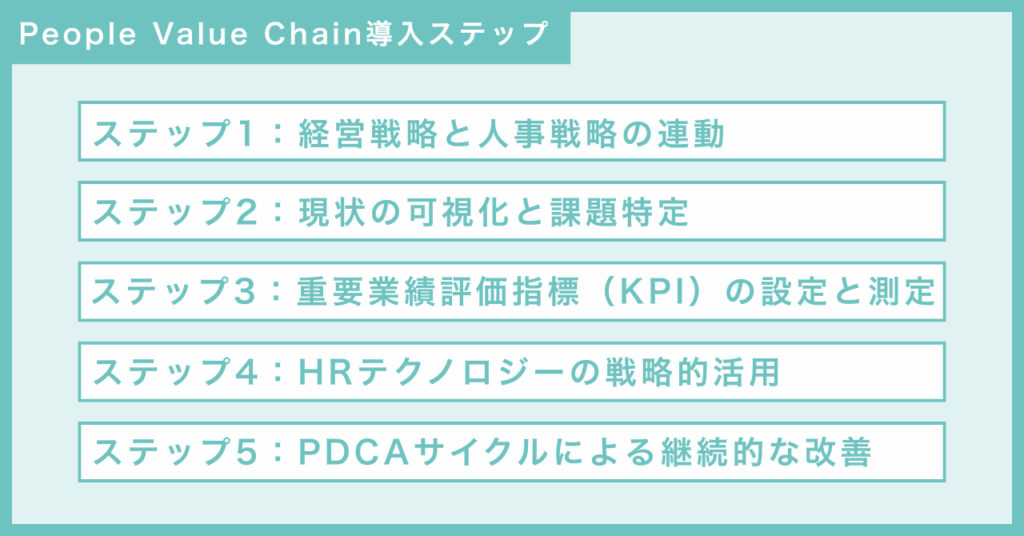

People Value Chain導入を成功させるためのステップ

People Value Chainを組織に導入し、機能させることは、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。経営層のコミットメントのもと、計画的かつ継続的に取り組む必要があります。ここでは、導入を成功に導くための5つの具体的なステップを解説します。

ステップ1:経営戦略と人事戦略の連動

People Value Chainの出発点は、常に経営戦略にあります。「自社が今後どの市場で、どのような価値を提供して成長していくのか」という経営戦略を明確にし、それを実現するために「どのような人材が、何人、いつまでに必要か」という人材要件に落とし込むことが最初のステップです。このプロセスを通じて、人事戦略が経営戦略の下請けではなく、その実現に不可欠な両輪であることが明確になります。

経営陣と人事部門が密に連携し、事業計画と連動した人員計画(Headcount Planning)やスキル要件を定義することで、その後の採用、育成、配置といったすべての活動に一貫した軸が生まれます。

ステップ2:現状の可視化と課題特定

次に、定義された理想の人材ポートフォリオや組織の状態と、現状とのギャップを客観的に把握します。これには、既存の人事データや各種サーベイを活用します。

定量的データの分析

離職率、採用コスト、従業員構成、スキル保有状況、パフォーマンス評価分布などのデータを分析し、組織の健康状態を数値で把握します。定性的データの収集

従業員満足度調査、エンゲージメントサーベイ、1on1ミーティング、退職者インタビューなどを通じて、数値だけでは見えない従業員の本音や組織風土の課題を収集します。

この分析を通じて、「若手層の離職率が高い」「次世代リーダー候補が不足している」「特定の部門でエンゲージメントが著しく低い」といった具体的な課題を特定し、優先順位をつけます。

ステップ3:重要業績評価指標(KPI)の設定と測定

特定された課題を解決するために、People Value Chainの3つの階層(効率性・効果性・戦略的価値)に沿って、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定します。KPIは、施策の進捗と効果を測定し、データに基づいた意思決定を行うための羅針盤となります。

例えば、「次世代リーダー候補の不足」という課題に対しては、以下のようなKPIチェーンが考えられます。

第1階層(効率性)KPI

リーダー候補者向け研修の実施回数、一人当たりの研修時間第2階層(効果性)KPI

研修参加者のコンピテンシー評価スコアの向上率、リーダー候補者人材プールの人数第3階層(戦略的価値)KPI

内部登用による管理職充足率、抜擢されたリーダーが率いる部門の業績向上率

重要なのは、これらのKPIを連動させてトラッキングし、施策が最終的なビジネスインパクトに繋がっているかを継続的に検証することです。

ステップ4:HRテクノロジーの戦略的活用

People Value Chainを効果的に運用するためには、人材に関するデータを一元的に収集・分析・活用するための基盤、すなわちHRテクノロジーの活用が不可欠です。現代では、採用管理システム(ATS)、学習管理システム(LMS)、タレントマネジメントシステム、人事評価システムなど、様々なHRテクノロジーが存在します。

これらのツールを戦略的に導入・連携させることで、これまで散在していた人材データを統合し、People Value Chain全体の可視化と分析を効率的に行うことが可能になります。例えば、採用時の評価データと入社後のパフォーマンスデータ、エンゲージメントデータを紐づけることで、「どのような特性を持つ人材が入社後に高いパフォーマンスを発揮し、定着するのか」といったインサイトを得ることができ、採用戦略の改善に繋げることができます。

ステップ5:PDCAサイクルによる継続的な改善

People Value Chainの導入は、一度システムを構築して終わりではありません。ビジネス環境や組織の状況は常に変化するため、それに合わせて戦略や施策を柔軟に見直していく必要があります。ステップ3で設定したKPIを定期的にモニタリングし、計画(Plan)通りに進んでいるかを確認します。そして、施策を実行(Do)した結果を評価(Check)し、浮かび上がった新たな課題や改善点に対して、次のアクション(Action)を検討・実行します。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、People Value Chainは徐々に組織に根付き、変化に強いしなやかな人事戦略の基盤として機能していくのです。経営陣や従業員に対して定期的に進捗や成果を共有し、組織全体を巻き込みながら進めることも、成功の重要な鍵となります。

People Value Chain導入における注意点と成功の鍵

People Value Chainは強力なフレームワークですが、その導入と運用は決して平坦な道のりではありません。ここでは、導入を成功に導くために、あらかじめ知っておくべき注意点と、成功の鍵となるマインドセットについて解説します。

陥りがちな失敗パターン

多くの企業がPeople Value Chainを導入しようとして、以下のような失敗パターンに陥りがちです。これらの罠を事前に認識し、回避することが重要です。

HRテクノロジーの導入が目的化する

タレントマネジメントシステムなどのHRテクノロジーは、あくまでデータ活用を効率化するための「手段」です。しかし、「ツールを導入すれば何とかなる」と考え、戦略不在のまま導入を進めてしまうケースが後を絶ちません。結果として、現場の負担だけが増え、データが入力されずに形骸化したり、収集したデータをどう活用すれば良いかわからなくなったりします。重要なのは、ツール導入の前に「何を解決したいのか」「どのようなインサイトを得たいのか」という目的を明確にすることです。

短期的な成果を求めすぎる

人材育成や組織文化の変革には時間がかかります。経営層が短期的なROI(投資対効果)を性急に求めるあまり、効果が出る前に施策を中断してしまっては、投資が無駄になってしまいます。People Value Chainは、短期的なコスト削減だけでなく、中長期的な企業価値向上を目指す取り組みです。成果が出るまでには少なくとも1〜2年、場合によってはそれ以上かかることを、関係者全員が理解し、忍耐強く取り組む必要があります。

人事部門だけで抱え込み、現場を巻き込めない

People Value Chainの主役は、人事部門だけではありません。実際に部下を育成し、エンゲージメントを高めるのは、現場の管理職です。人事部門が現場の状況を無視して理想論だけの制度を設計しても、現場の協力が得られなければ絵に描いた餅に終わります。施策の設計段階から現場の管理職や従業員を巻き込み、彼らの意見を反映させながら、共に作り上げていくプロセスが不可欠です。

データの分析に終始し、アクションに繋がらない

データを収集・分析して美しいレポートを作成することに満足してしまい、具体的な改善アクションに繋がらない「分析のための分析」に陥るケースも少なくありません。データから得られたインサイトは、必ず「では、次に何をすべきか?」という問いに結びつけなければなりません。分析結果を基に仮説を立て、小規模でも良いので改善策を実行し、その効果を検証するというサイクルを回し続けることが重要です。

経営層と人事部門が共有すべき視点

People Value Chainを成功させるためには、特に経営層と人事部門が以下の視点を共有し、強力なパートナーシップを築くことが鍵となります。

•「コスト」ではなく「戦略投資」という共通認識: 人事関連の施策を単なるコストとして捉えるのではなく、将来の企業価値を創造するための「戦略的投資」であるという認識を共有することが大前提です。

•経営戦略と人事戦略の完全なアラインメント: 人事戦略は、常に経営戦略と完全に連動していなければなりません。経営層は人事部門に対して事業の方向性を明確に示し、人事部門はそれを実現するための人材戦略を具体的に提案するという双方向のコミュニケーションが求められます。

•失敗を許容し、試行錯誤を奨励する文化: 新しい取り組みに失敗はつきものです。一度の失敗で担当者を責めるのではなく、失敗から学び、次の成功に繋げることを奨励する文化を経営層が自ら醸成することが、組織の変革を加速させます。

長期的な視点を持つことの重要性

繰り返しになりますが、People Value Chainは、持続的な企業成長の基盤を築くための長期的な取り組みです。目先の業績に一喜一憂するのではなく、3年後、5年後、さらには10年後の会社の姿を見据え、そのために今、どのような「人」への投資を行うべきかを考える視点が不可欠です。競合他社が模倣できない独自の強みは、最終的には「人」と「組織文化」から生まれます。People Value Chainは、その強固な土台を築くための設計図なのです。

まとめ

本記事では、現代経営における最重要テーマの一つである「People Value Chain(人材価値連鎖)」について、その基本概念から具体的な実践ステップ、成功事例、そして導入の注意点に至るまで、包括的に解説してきました。

People Value Chainは、そのための単なる人事の専門的なフレームワークではありません。それは、企業の最も重要な資産である「人」の価値をいかにして最大化し、企業成長の原動力へと変えていくかという、経営思想そのものです。本記事が、皆様の会社で「人」への投資を再考し、持続的な価値創造のサイクルを回し始めるための一助となれば幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。