近年、働き方改革の推進や価値観の多様化に伴い、「ワークライフバランス」という言葉が広く使われるようになりました。しかし、その本当の意味や、企業が取り組むことの重要性について、正しく理解されているとは言えない状況も見受けられます。

本記事では、人事・経営者の皆様を対象に、「ワークライフバランス」の正確な定義から、企業がその推進に取り組むことの具体的なメリット、成功している企業の事例、そして導入を成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。

目次

- ワークライフバランスとは?

- なぜ今、ワークライフバランスが重要なのか?

- 企業がワークライフバランスを推進する5つのメリット

- ワークライフバランス推進の具体的な取り組みと企業事例

- ワークライフバランス推進を成功させるためのポイントと注意点

- まとめ

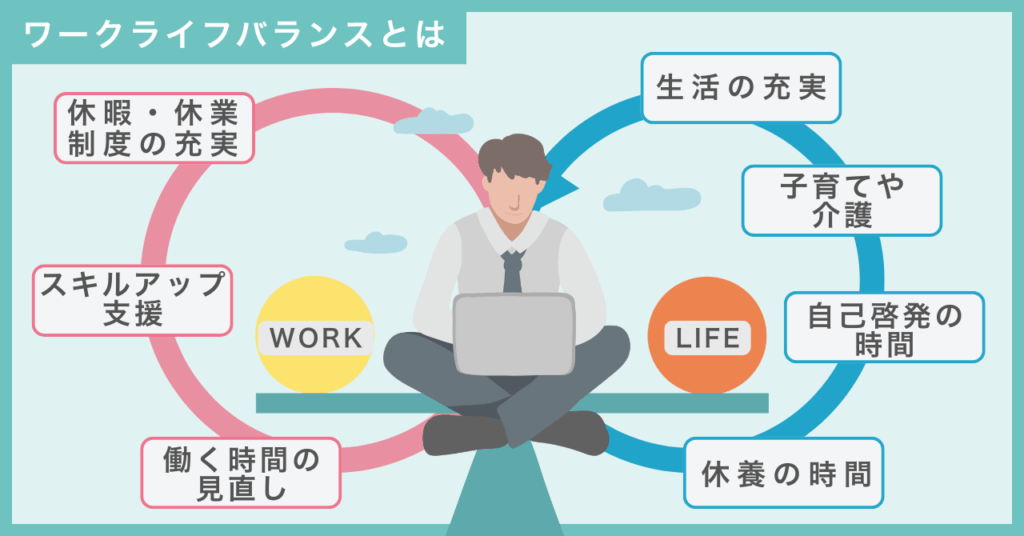

ワークライフバランスとは?

内閣府による定義:「仕事と生活の調和」

ワークライフバランスは、日本語では「仕事と生活の調和」と訳されます。内閣府が2007年に策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、ワークライフバランスが実現した社会を次のように定義しています。

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

この定義のポイントは、単に仕事の時間を減らすことではなく、仕事と生活の両方を充実させ、人生の各段階に応じた多様な生き方を実現することにあります。憲章では、そのための具体的な社会の姿として、以下の3つの柱を掲げています。

| 柱 | 内容 |

| 1. 就労による経済的自立が可能な社会 | 若者などが経済的に自立できる働き方を実現し、結婚や子育てといった希望を叶えるための経済的基盤を確保できる。 |

| 2. 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 | 働く人々の健康が守られ、家族や友人との時間、自己啓発や地域活動への参加といった豊かな生活のための時間を確保できる。 |

| 3. 多様な働き方・生き方が選択できる社会 | 性別や年齢に関わらず、意欲と能力に応じて多様な働き方に挑戦でき、育児や介護といった状況に応じて柔軟な働き方が選択でき、公正な処遇が確保される。 |

よくある誤解と正しい意味:単なる時短ではなく「相乗効果」

「ワークライフバランス」という言葉は、しばしば次のように誤解されがちです。

•「仕事とプライベートを完全に切り離すこと」

•「残業をせずに定時で帰ること」

•「仕事よりもプライベートを優先すること」

しかし、これらはワークライフバランスの本来の意味とは異なります。本当のワークライフバランスとは、仕事と生活を対立するものとして捉えるのではなく、両方を充実させることで、お互いに良い影響を与え合う「相乗効果(シナジー)」を生み出すという考え方です。

•仕事の充実が、私生活に活力や学びをもたらす

•充実した私生活が、心身のリフレッシュや新たな視点を生み、仕事のパフォーマンスを高める

このような好循環を生み出すことこそが、真のワークライフバランスの目指す姿なのです。

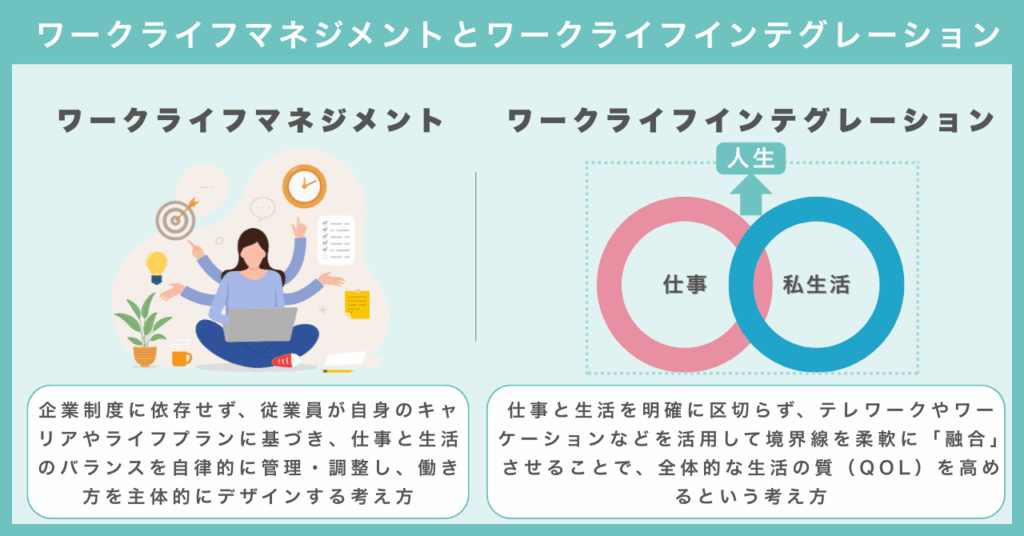

ワークライフマネジメントとワークライフインテグレーションとの違い

近年、ワークライフバランスと関連して、「ワークライフマネジメント」や「ワークライフインテグレーション」といった言葉も使われるようになっています。それぞれの違いを理解しておきましょう。

ワークライフマネジメント

企業が制度を整えるのを待つだけでなく、従業員が自らの意思で主体的に仕事と生活のバランスを管理・調整していくという考え方です。個人のキャリアプランやライフプランに合わせて、働き方を自律的にデザインしていくニュアンスが強くなります。

ワークライフインテグレーション

仕事と生活を明確に分けるのではなく、「融合」させるという考え方です。例えば、テレワークを活用して勤務時間中に家事をしたり、ワーケーションで旅先で仕事をしたりするなど、仕事と生活の境界線を柔軟にすることで、全体としての生活の質を高めることを目指します。

これらの概念は、ワークライフバランスを時代や個人の価値観に合わせて発展させたものと捉えることができます。

なぜ今、ワークライフバランスが重要なのか?

現代の日本において、ワークライフバランスの重要性が高まっている背景には、社会構造や人々の価値観の大きな変化があります。

働き方の多様化と価値観の変化

終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用システムが変化し、個人のキャリアに対する考え方も多様化しています。仕事一辺倒の生き方ではなく、副業やプロボノ、学び直し(リスキリング)、趣味や地域活動など、仕事以外の活動にも価値を見出す人が増えています。

人材獲得競争の激化と定着率向上

少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、多くの企業で人材不足が深刻な課題となっています。特に優秀な人材を獲得し、長く活躍してもらうためには、給与や待遇だけでなく、「働きやすさ」や「働きがい」といった魅力的な労働環境の提供が不可欠です。ワークライフバランスへの取り組みは、企業の重要な採用戦略であり、リテンション(人材定着)施策となります。

生産性向上と企業競争力の強化

長時間労働は、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、集中力の低下を招き、結果として生産性を悪化させます。ワークライフバランスの推進は、従業員が限られた時間の中で成果を出す意識を高め、業務プロセスの見直しや効率化を促します。これにより、組織全体の生産性が向上し、企業競争力の強化につながるのです。

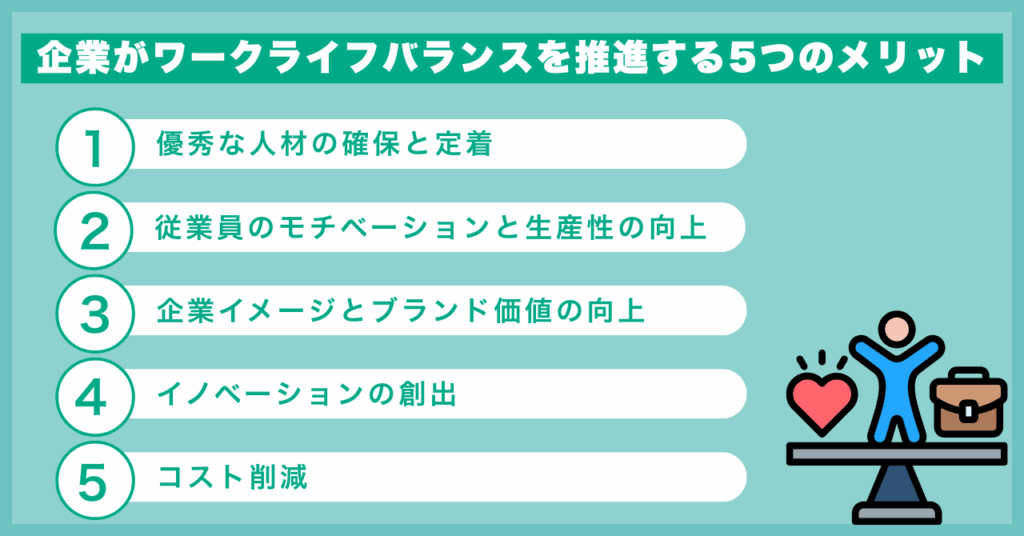

企業がワークライフバランスを推進する5つのメリット

ワークライフバランスの推進は、従業員だけでなく企業にとっても多くのメリットをもたらします。

1.優秀な人材の確保と定着

魅力的な労働環境は、求職者にとって大きなアピールポイントとなり、採用競争において優位性を築くことができます。また、従業員満足度の向上は離職率の低下に直結し、採用・育成コストの削減にも貢献します。

2.従業員のモチベーションと生産性の向上

心身ともに健康で、私生活が充実している従業員は、仕事に対するモチベーションが高く、集中して業務に取り組むことができます。結果として、組織全体の生産性向上が期待できます。

3.企業イメージとブランド価値の向上

「従業員を大切にする企業」というポジティブな評判は、顧客や取引先、投資家からの信頼を高め、企業のブランドイメージ向上に繋がります。これは、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の観点からも重要です。

4.イノベーションの創出

従業員が社外活動や自己啓発に時間を使うことで、新たな知識や人脈、多様な視点を得ることができます。こうした「越境体験」が、既存の枠にとらわれない新しいアイデアやイノベーションの創出を促進します。

5.コスト削減

労働時間の見直しによる残業代の削減や、従業員の健康増進による医療費負担の軽減、離職率低下による採用コストの削減など、様々なコスト削減効果が期待できます。

ワークライフバランス推進の具体的な取り組みと企業事例

ここでは、具体的な取り組み内容をカテゴリーに分け、実際の企業事例とともに紹介します。

【育児・介護支援】社員のライフステージを支える

従業員が育児や介護といったライフイベントと仕事を両立できるよう支援する制度は、ワークライフバランスの根幹をなす取り組みです。

◾️主な取り組み

•法定を上回る育児・介護休業制度

•短時間勤務制度、時差出勤制度

•事業所内保育施設の設置

•ベビーシッター利用補助

•介護に関する相談窓口の設置

◾️企業事例

六花亭製菓株式会社

事業所内に保育園「ごろすけ保育園」を設置。週末や祝日も開園し、急な休日出勤にも対応できる体制を整えています。厨房で作った温かい食事を提供するなど、従業員が安心して子どもを預け、仕事に集中できる環境を提供しています。

株式会社ブリヂストン

同じく事業所内保育所を設置。0歳児から預け入れ可能で、従業員は専用のコミュニティスペースで子どもと触れ合うこともできます。自然に囲まれた広い敷地でのびのびと過ごせる環境が特徴です。

社会福祉法人あいのわ福祉会

独自のガイドブックを作成・配布して制度の周知徹底を図り、管理職の意識改革にも取り組みました。その結果、育児休業からの復帰率は3年連続で100%を達成し、求職者増にも繋がっています。

【柔軟な働き方の導入】時間と場所の制約からの解放

テレワークやフレックスタイム制など、従業員が自律的に働き方を選択できる制度の導入は、生産性向上と満足度向上に大きく貢献します。

◾️主な取り組み

•テレワーク(在宅勤務)制度

•フレックスタイム制度(コアタイムの有無)

•ワーケーション制度

•サテライトオフィスの設置

◾️企業事例

サントリーグループ

テレワーク制度の対象範囲を拡大し、現在では約9割の従業員が利用しています。場所の制約なくフレキシブルに働ける環境を整備することで、業務効率化を進めています。

アクトインディ株式会社

「子どもと毎日夕飯を一緒に食べられる働き方をしたい」という社員の声から、子どもが小学校を卒業するまで短時間勤務を可能にするなど、社員のプライベートを重視した柔軟な働き方を実現しています。

【休暇取得の促進と労働時間管理】心身のリフレッシュを促す

形骸化しがちな休暇制度を誰もが気兼ねなく利用できる風土を醸成し、長時間労働を是正する仕組みを構築することが重要です。

◾️主な取り組み

•年次有給休暇の計画的付与制度

•アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇などの特別休暇制度

•ノー残業デー、ノー残業ウィークの設定

•PCの強制シャットダウンなどによる労働時間管理

◾️企業事例

株式会社ライフィ

社長の原体験から働き方改革に着手。「気づきBOX」で社員の意見を吸い上げ、短縮労働時間制度や選べる出勤時間制度を導入。新卒でも初年度から20日の有給休暇を付与するなど、休みやすい環境づくりを進めています。

ワークライフバランス推進を成功させるためのポイントと注意点

制度を導入するだけで、ワークライフバランスが自動的に実現するわけではありません。推進を成功させ、形骸化させないためには、いくつかの重要なポイントがあります。

経営トップの強いコミットメント

ワークライフバランスの推進は、経営戦略の一環であるという明確なメッセージを経営トップが発信し続けることが不可欠です。「残業する社員が評価される」といった旧来の価値観を払拭し、全社的な取り組みとして推進する姿勢を示す必要があります。

管理職の意識改革とマネジメントスキルの向上

部下のワークライフバランスは、直属の管理職の理解と協力なくしては実現しません。部下の業務状況を的確に把握し、業務の優先順位付けや効率的な配分を行うマネジメントスキル、そして多様な働き方を受け入れる意識改革が求められます。

社内への浸透とコミュニケーション

制度を導入しても、従業員に知られていなかったり、利用しづらい雰囲気があっては意味がありません。制度の内容や目的を丁寧に周知し、成功事例を共有するなど、誰もが制度を利用しやすい風土を醸成するための継続的なコミュニケーションが重要です。

形骸化させないための継続的な見直し

働き方や従業員のニーズは常に変化します。定期的に制度の利用状況や従業員満足度を調査し、現場の声に耳を傾けながら、実態に合わない制度は柔軟に見直していく姿勢が求められます。

まとめ

ワークライフバランスの推進は、もはや福利厚生の一環ではなく、企業の持続的な成長に不可欠な「経営戦略」です。仕事と生活の調和がもたらす相乗効果は、従業員の幸福度を高めるだけでなく、生産性の向上、イノベーションの創出、そして企業価値の向上という形で、企業に大きな果実をもたらします。

本記事で紹介したポイントや企業事例を参考に、ぜひ貴社におけるワークライフバランスの実現に向けた第一歩を踏み出してください。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。