採用課題とは?具体的な課題一覧と解決策を徹底解説

現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長を支える最も重要な資源は「人材」であると言っても過言ではありません。そして、その人材を確保するための「採用」は、単なる人事部門の一業務ではなく、経営そのものを左右する最重要課題として位置づけられています。多くの経営者や人事担当者が、日々変化する採用市場の中で、自社に最適な人材を獲得するために心血を注いでいることでしょう。

しかし、構造的な労働人口の減少や、働き方に対する価値観の劇的な多様化、そして日進月歩で進化するテクノロジーは、採用活動をかつてないほど複雑で困難なものにしています。かつての成功法則が通用しなくなり、「応募者が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった声は、企業の規模を問わず、あらゆる場所で聞かれるようになりました。これらは、氷山の一角に過ぎません。表面的な現象の裏には、より根深く、複合的な「採用課題」が潜んでいるのです。

本記事は、こうした複雑な採用課題に直面する人事担当者、そして経営者の皆様に向けた指針となることを目指しています。採用活動のプロセスを体系的に分解し、各フェーズに潜む具体的な課題を明らかにするとともに、その解決策を徹底的に解説します。自社の採用活動が今どの地点にあり、どこへ向かうべきなのか。この記事を通じて、その道筋を見つけていただければ幸いです。

目次

採用課題とは?

多くの企業が「採用がうまくいかない」という漠然とした悩みを抱えていますが、その本質を捉えるためには、まず「採用課題」とは何かを正確に定義する必要があります。

採用課題の定義

採用課題とは、採用活動における「成果」と「効率」を阻害するあらゆる要因を指します。これは、単に「応募者の数が少ない」といった量的な問題だけを意味するものではありません。例えば、「応募は多数あるものの、求めるスキルを持つ人材がいない」「選考プロセスでの辞退者が後を絶たない」「多大なコストと時間をかけたにもかかわらず、採用目標を達成できない」といった、質的・効率的な側面もすべて含まれます。

採用活動を「母集団形成」「選考」「入社後」といった一連のプロセス(採用ファネル)として捉え、どの段階で候補者が減少し、何がボトルネックになっているのかを俯瞰的に分析することが、真の課題解決への第一歩となります。

採用課題が深刻化する3つの背景

なぜ今、これほどまで多くの企業が採用課題に直面しているのでしょうか。その背景には、主に3つの大きな環境変化が存在します。

背景1:構造的な人手不足

日本の生産年齢人口は長期的な減少傾向にあり、企業の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。厚生労働省の発表によると、有効求人倍率は近年1倍を超える「売り手市場」で推移しており、特に正社員の有効求人倍率も高い水準を維持しています。これは、求職者一人に対して複数の求人がある状態を意味し、企業が「選ばれる」立場にあることを示唆しています。dodaが発表した2025年9月の転職求人倍率は2.43倍に達しており、企業がいかに厳しい採用環境に置かれているかが分かります。

背景2:働き方の多様化と価値観の変化

終身雇用が前提ではなくなった現代において、求職者の仕事選びの基準は大きく変化しました。給与や安定性といった従来の要素に加え、ワークライフバランス、キャリアアップの機会、企業文化や社会貢献性など、より多様な価値観を重視する傾向が強まっています。特にZ世代と呼ばれる若年層は、自己成長や働きがいの実感を求める傾向が顕著です。企業は、こうした変化するニーズを的確に捉え、自社の魅力を多角的に伝えなければ、求職者の心をつかむことはできません。

背景3:採用手法の多様化と複雑化

従来の求人広告や人材紹介に加え、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、ソーシャルリクルーティング、採用イベントなど、企業が取りうる採用チャネルは爆発的に増加しました。これらの多様な手法を効果的に組み合わせ、自社の採用ターゲットに最適なアプローチを設計・実行するには、高度な専門知識とノウハウが求められます。結果として、採用担当者の業務は複雑化し、リソース不足が新たな課題となるケースも少なくありません。

【フェーズ別】採用課題一覧と具体的な解決策

採用活動は、大きく「母集団形成」「選考」「入社後」の3つのフェーズに分けられます。ここでは、各フェーズで発生しがちな代表的な課題と、その具体的な解決策について詳しく見ていきましょう。

1. 母集団形成フェーズの課題

母集団形成とは、自社の求人に興味を持つ可能性のある潜在的な候補者群を獲得する活動です。この最初の段階でつまずくと、その後の採用活動全体が立ち行かなくなります。

| 課題 | 主な原因 | 解決策 |

| 応募が集まらない(量の問題) | ・知名度不足 ・ターゲット設定の誤り ・求人情報の魅力不足 | ・採用チャネルの見直し(ダイレクトリクルーティング、SNS活用など) ・求人情報の最適化(具体的な業務内容、魅力的な写真の活用) ・採用広報の強化(社員インタビュー、ブログでの情報発信) |

| 求める人材とマッチしない(質の問題) | ・採用ペルソナ定義の曖昧さ ・訴求メッセージとターゲットのズレ ・採用基準が厳しすぎる | ・現場部門を巻き込んだ採用ペルソナの再定義 ・ペルソナに響く訴求ポイントの整理と求人への反映 ・必須条件(Must)と歓迎条件(Want)の切り分け |

| 応募が多くて対応しきれない(効率の問題) | ・応募条件が広すぎる ・初期スクリーニング体制の不備 | ・応募条件(勤務地、必須スキルなど)の再設定 ・ATS(採用管理システム)の導入による選考プロセスの自動化 ・効率化 |

課題1:応募が集まらない(量の問題)

中小企業に特に多いのが、そもそも応募が集まらないという課題です。これは、企業の知名度不足や、ターゲットとする人材に自社の求人情報が届いていないことが主な原因です。従来の「待ち」の姿勢である求人広告だけでなく、企業側から候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングや、SNSを活用した「攻め」の採用広報を組み合わせることが有効です。また、求人情報そのものを見直し、候補者が「この会社で働いてみたい」と思えるような具体的な業務内容や社員の声を盛り込むことも重要です。

課題2:求める人材とマッチしない(質の問題)

応募数はある程度確保できているものの、自社が求めるスキルや経験を持つ人材からの応募が少ない、という質の課題も深刻です。この場合、採用したい人物像(ペルソナ)が曖昧なまま採用活動を進めている可能性があります。現場の責任者や活躍している社員へのヒアリングを通じて、「どのような経験を持ち、どのような志向性を持つ人材が自社で活躍できるのか」を具体的に定義し、そのペルソナに響くメッセージを求人情報やスカウトメールに込める必要があります。

課題3:応募が多くて対応しきれない(効率の問題)

大企業などで見られるのが、応募が殺到し、人事担当者のリソースが応募者対応に追われてしまうケースです。これにより、有望な候補者への連絡が遅れ、機会損失につながることも少なくありません。応募条件を少し厳しく設定し直すことで応募数を適正化したり、ATS(採用管理システム)を導入して、書類選考や面接日程の調整といった定型業務を自動化・効率化したりすることが求められます。

2. 選考フェーズの課題

書類選考を通過し、いよいよ候補者と直接コミュニケーションをとる選考フェーズ。ここでは、候補者の企業に対する印象が大きく左右され、採用の成否に直結する重要な課題が潜んでいます。

| 課題 | 主な原因 | 解決策 |

| 選考途中での辞退が多い | ・選考プロセスの長さ、煩雑さ ・応募から連絡までのレスポンスが遅い ・面接官の態度が悪い(候補者体験の低下) | ・選考フローの簡略化・迅速化(例:面接回数の見直し) ・24時間以内の連絡など、レスポンス速度のルール化 ・面接官トレーニングの実施、評価シートの導入 |

| 内定辞退率が高い | ・他社との競合に負ける ・オファー面談での動機付け不足 ・入社後の働き方やキャリアパスが不明確 | ・候補者の志向に合わせた魅力付け(アトラクト) ・経営層や現場のエース社員によるクロージング面談 ・内定者フォローの強化(懇親会、個別面談など) |

| 歩留まり率が低い | ・各選考段階での評価基準のばらつき ・面接官の主観による評価 ・見極めの精度が低い | ・評価基準の明確化と面接官への共有 ・構造化面接 ・半構造化面接の導入 ・アセスメントツールの活用 |

課題1:選考途中での辞退が多い

優秀な候補者ほど、複数の企業からアプローチを受けています。その中で、選考プロセスが長すぎたり、企業からの連絡が遅かったりすると、「自分は重要視されていない」と感じ、志望度が下がってしまいます。面接日程の調整は迅速に行い、一次面接はオンラインで実施するなど、候補者の負担を軽減する工夫が不可欠です。また、面接官は「候補者を評価する」だけでなく、「自社の魅力を伝え、候補者に入社したいと思ってもらう」という役割も担っています。高圧的な態度や準備不足は、候補者体験を著しく損ない、SNSなどで悪評が広まるリスクさえあります。

課題2:内定辞退率が高い

苦労して内定を出したにもかかわらず、辞退されてしまうのは企業にとって大きな痛手です。リクルートの調査によれば、2024年卒の大学生の内定辞退率は63.6%にものぼり、内定を出しても安心できない状況がうかがえます。内定辞退を防ぐには、内定を出す前から候補者の志望度を高め、入社の意思を固めてもらうための「クロージング」が重要になります。オファー面談では、給与や待遇といった条件提示だけでなく、その候補者のために用意したポジションであること、入社後にどのような活躍を期待しているかを具体的に伝え、入社への動機付けを最大化することが求められます。

課題3:歩留まり率が低い

「歩留まり率」とは、各選考段階を通過した候補者の割合を指します。例えば、一次面接の通過率が極端に低い場合、書類選考の基準が甘すぎるか、一次面接官の評価基準が厳しすぎる可能性があります。各面接官が個人の主観で評価していては、本来採用すべき人材を見逃してしまうかもしれません。評価項目や質問内容をあらかじめ設計する「構造化面接」を導入したり、面接官同士で評価基準のすり合わせ(キャリブレーション)を行ったりすることで、評価のばらつきを抑え、選考の精度を高めることができます。

3. 入社後フェーズの課題

採用活動は、候補者が入社承諾書にサインしたら終わりではありません。入社した人材が組織に定着し、早期に活躍して初めて「採用の成功」と言えます。入社後のフェーズにおける課題は、採用活動全体の見直しにつながる重要なシグナルです。

| 課題 | 主な原因 | 解決策 |

| 早期離職・定着率の低さ | ・入社前の期待と入社後の現実のギャップ ・組織文化への不適応 ・オンボーディング(受け入れ・定着支援)の不備 | ・RJP(現実的な職務予告)の実践 ・メンター制度の導入 ・定期的な1on1ミーティングの実施 |

| 入社後に期待した活躍が見られない(ミスマッチ) | ・スキルや経験の見極め不足 ・カルチャーフィットの軽視 ・配属先のミスマッチ | ・選考段階でのスキルチェック(コーディングテスト、課題提出など) ・リファレンスチェックの実施 ・カルチャーフィットを重視した面接 |

課題1:早期離職・定着率の低さ

厚生労働省のデータによると、新規大学卒就職者のうち、実に3人に1人以上(32.3%)が就職後3年以内に離職しています。早期離職の最大の原因は、入社前に抱いていたイメージと、入社後の現実との間に生じる「ギャップ」です。採用段階で、自社の良い面ばかりを強調し、仕事の厳しさや組織の課題といったネガティブな情報を伝えずにいると、入社後に「こんなはずではなかった」という不満につながりやすくなります。良い面も悪い面も含めて、ありのままの情報を正直に伝える「RJP(Realistic Job Preview:現実的な職務予告)」を実践することが、結果的に定着率の向上につながります。

課題2:入社後に期待した活躍が見られない(ミスマッチ)

スキルや経歴は申し分ないはずなのに、入社してみると期待したほどのパフォーマンスを発揮できない、というケースも少なくありません。これは、候補者の持つスキルや経験が、自社の事業フェーズや組織文化(カルチャー)と合っていなかった「ミスマッチ」が原因である可能性が高いです。特に中途採用では、前職の環境と自社の環境の違いに戸惑い、能力を発揮しきれないことがあります。面接では、過去の実績だけでなく、「どのような価値観を大切にしているか」「どのようなチームで働くことを好むか」といったカルチャーフィットを見極める質問を取り入れることが重要です。また、候補者の同意を得た上で、前職の上司や同僚に働きぶりについてヒアリングする「リファレンスチェック」も、ミスマッチを防ぐ有効な手段です。

【企業規模別】特有の採用課題と打ち手

採用課題は、すべての企業に共通するものばかりではありません。企業の規模によって、直面しやすい課題や有効な解決策は異なります。

大企業が直面しがちな課題と解決策

一般的に知名度やブランド力で優位に立つ大企業ですが、その規模ゆえの課題も存在します。

課題:膨大な応募者対応、画一的なアプローチ、内定者フォローの形骸化

知名度の高さから応募が殺到し、一人ひとりの候補者に丁寧に対応することが難しくなりがちです。結果として、有望な人材を見落としたり、画一的なコミュニケーションによって候補者の志望度を下げてしまったりするリスクがあります。また、内定者の数も多いため、フォローが手薄になり、内定辞退につながるケースも少なくありません。

解決策:テクノロジーの活用、採用ブランディングの強化、内定者フォローの個別化

膨大な応募者情報を効率的に管理し、コミュニケーションを自動化するために、ATS(採用管理システム)やAIを活用した選考ツールの導入が不可欠です。また、単なる「安定した大企業」というイメージだけでなく、自社ならではの事業の魅力や挑戦的な企業文化を発信する「採用ブランディング」を強化し、他社との差別化を図る必要があります。内定者に対しては、一斉のイベントだけでなく、配属予定部署の社員との個別面談や、内定者同士のコミュニティ形成を促すなど、個々の不安に寄り添う施策が有効です。

中小企業が直面しがちな課題と解決策

中小企業は、大企業とは逆の課題に直面することが多く、独自の戦略が求められます。

課題:知名度不足、リソース(人・予算)の制約、大手との条件競争

最大の課題は、やはり知名度の低さによる母集団形成の困難さです。採用にかけられる予算や人員も限られており、給与や福利厚生といった条件面で大企業と張り合うのは容易ではありません。結果として、応募があっても選考の過程で大手企業に競り負けてしまうケースが頻発します。

解決策:ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、採用広報による「らしさ」の発信

限られたリソースを有効活用するためには、ターゲットを絞り、企業側から直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」が極めて効果的です。また、社員の個人的なつながりを活用する「リファラル採用」は、低コストでカルチャーフィットした人材を獲得できる可能性が高い手法です。条件面で勝負できない分、経営者のビジョン、風通しの良い社風、個人の裁量の大きさといった、中小企業ならではの「らしさ」や魅力を、経営者ブログやSNSなどを通じて積極的に発信し、共感を呼ぶ採用を心がけることが重要です。

採用課題を解決し、成功に導く5つのステップ

これまで見てきた様々な採用課題を解決し、採用を成功に導くためには、場当たり的な対応ではなく、体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、そのための5つのステップを紹介します。

Step 1: データに基づき現状を可視化する

まずは、自社の採用活動を客観的なデータで把握することから始めます。採用ファネルの各段階(例:応募数、書類通過率、一次面接通過率、内定承諾率など)の数値を算出しましょう。これにより、どの段階で最も多くの候補者が離脱しているのかが一目瞭然となります。

Step 2: ボトルネックとなっている真の課題を特定する

可視化されたデータをもとに、最も改善インパクトが大きい「ボトルネック」はどこかを特定します。例えば、「内定承諾率が極端に低い」のであれば、課題は母集団形成ではなく、クロージングや内定者フォローにあると仮説を立てることができます。候補者アンケートや辞退者へのヒアリングも、課題を深掘りする上で有効です。

Step 3: 課題解決のための具体的なアクションプランを策定する

特定した課題に対して、「誰が」「何を」「いつまでに」行うのか、具体的なアクションプランに落とし込みます。例えば、「内定承諾率の低さ」が課題であれば、「オファー面談に配属予定部署の責任者を同席させる」「内定から2週間以内に個別懇親会を設定する」といった具体的な施策を計画します。

Step 4: プランを実行し、効果を測定する

計画したアクションプランを実行に移します。重要なのは、施策の実行と同時に、その効果を測定するための指標(KPI)を追跡し続けることです。Step 1で可視化した数値を継続的にモニタリングし、施策がどの程度改善に寄与しているかを評価します。

Step 5: PDCAサイクルを回し、継続的に改善する

採用活動は一度で完結するものではありません。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のPDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。ある施策の効果が薄ければ、別の施策を試す。市場の変化に応じて、採用戦略そのものを見直す。こうした継続的な改善活動こそが、持続的な採用力の強化につながります。

まとめ

本記事では、採用活動における課題を「母集団形成」「選考」「入社後」の3つのフェーズ、そして「大企業」「中小企業」という企業規模の軸で体系的に整理し、それぞれの具体的な解決策を提示しました。

採用課題は、一つの特効薬で解決できるほど単純なものではありません。構造的な人手不足と価値観の多様化が進む現代において、その複雑性は増すばかりです。しかし、自社の現状をデータに基づいて冷静に分析し、ボトルネックとなっている真の課題を特定し、そして粘り強く改善のサイクルを回し続けることで、必ず道は拓けます。

重要なのは、採用を単なる「作業」として捉えるのではなく、経営の根幹をなす「戦略」として位置づけ、全社一丸となって取り組むことです。本記事が、皆様の会社が理想の人材と出会い、共に成長していくための一助となれば、これに勝る喜びはありません。

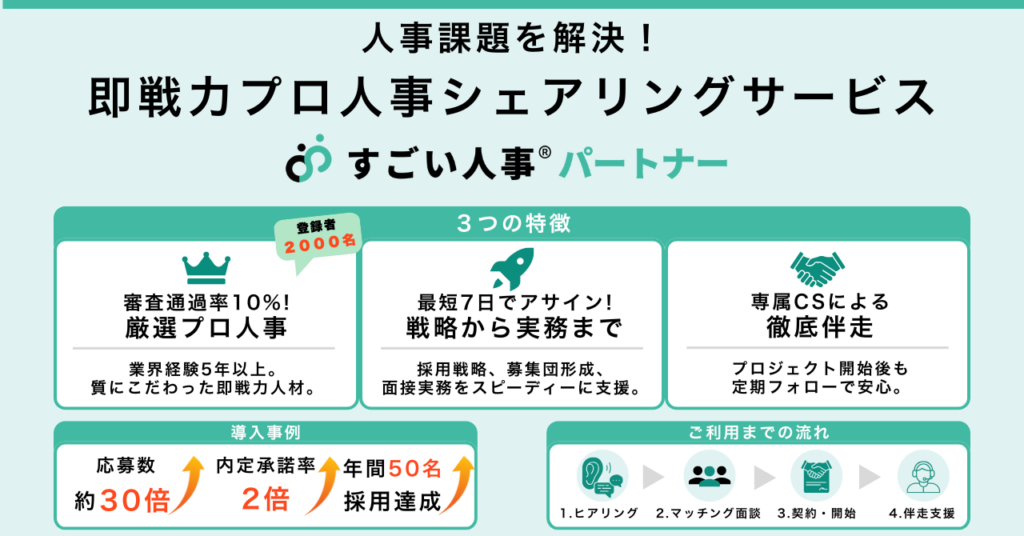

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界2,000名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。