採用フローの作り方は?6つのパターンや新卒採用と中途採用の違いを解説

優秀な人材の獲得は、企業の持続的な成長に不可欠な最重要課題です。しかし、『応募者がなかなか集まらない』『選考の途中で辞退されてしまう』『採用した人材がすぐに辞めてしまう』といった悩みを抱える人事担当者や経営者の方は少なくないでしょう。

これらの課題の根底には、多くの場合、採用活動の設計図である「採用フロー」に問題が潜んでいます。採用フローが最適化されていないと、採用活動は非効率になり、ミスマッチも頻発してしまいます。

本記事では、採用活動の成否を左右する「採用フロー」の作り方について、網羅的に解説します。基本的な6つのステップから、企業の状況に合わせた6つの実践的なパターン、新卒と中途採用における違い、そしてデータに基づいた最適化の方法まで、具体的な図表を交えながら詳しくご紹介します。

この記事を読めば、自社の採用課題を解決し、優秀な人材を惹きつけ、採用成功率を飛躍的に高めるための、戦略的な採用フローを構築するヒントがきっと見つかるはずです。

目次

- 採用フローとは?

- 【図解】基本の採用フロー6ステップ

- 【パターン別】採用フロー6選

- 新卒採用と中途採用の採用フローの違い

- 失敗しない採用フローの作り方と最適化への6ステップ

- 採用フローにおける注意点

- まとめ

採用フローとは?

人材採用における「採用フロー」とは、求人の開始から入社に至るまでの一連の流れを指します。具体的には、「募集→応募対応→書類選考→面接→内定→入社」といった、採用活動における各ステップを体系的に整理したものです。企業は、この採用フローを設計・最適化することで、採用活動の効率化と質の向上を目指します。

採用フローは、企業の規模、業種、採用する職種、そして新卒採用か中途採用かによって、その内容が大きく異なります。画一的な正解は存在せず、それぞれの企業が自社の状況や採用戦略に合わせて、最適なフローを構築していく必要があります。

採用フローを検討する重要性(メリット)

なぜ、採用フローを慎重に検討する必要があるのでしょうか。その重要性は、主に以下の3つのメリットに集約されます。

歩留まりの分析・改善

採用フローを明確に定義することで、各選考ステップにおける「歩留まり」を正確に把握し、分析することが可能になります。歩留まりとは、あるステップから次のステップへ進んだ候補者の割合を指します。例えば、「書類選考通過率」や「最終面接合格率」、「内定承諾率」などがこれにあたります。

採用フローが曖昧な状態では、これらの数値を正確に算出することができず、採用活動のどこに課題があるのかを特定することが困難になります。採用フローを整備し、各ステップの歩留まりを可視化することで、「内定辞退率が特に高い」といった具体的な課題を発見し、内定者フォローの強化といった的確な改善策を迅速に講じることができるようになります。

採用ミスマッチの防止

採用フローは、自社が求める人材像に合致した候補者を効果的に見極め、採用するための重要な羅針盤となります。採用フローの各ステップ、例えば「どのような内容の適性検査を実施するか」「面接でどのような質問をするか」「誰が面接官を担当するか」などを戦略的に設計することで、候補者の能力や価値観が自社の文化や求める要件と合致しているかを多角的に評価できます。

また、採用フローの最初のステップである「募集」段階で、ターゲットとなる人材像を明確にし、それに合わせた求人媒体の選定や求人情報の訴求を行うことで、そもそも自社にマッチしにくい候補者からの応募を減らし、採用ミスマッチのリスクを根本から低減させることが可能です。

業務効率化

明確な採用フローは、採用活動に関わるすべての担当者の業務を効率化し、負担を軽減します。採用フローが整備されていれば、各担当者が「いつ」「何を」すべきかが明確になり、業務の重複や抜け漏れを防ぐことができます。

さらに、採用フロー全体を俯瞰することで、業務のボトルネックとなっている箇所を特定しやすくなります。例えば、「応募者への連絡が遅れがちである」という課題があれば、チャットボットによる一次対応の自動化や、採用管理システム(ATS)を導入して応募者情報を一元管理するといった、ITツールを活用した効率化策を検討しやすくなります。これにより、採用担当者は、候補者とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に集中できるようになります。

【図解】基本の採用フロー6ステップ

採用フローは企業によって様々ですが、その根幹をなすのは以下の6つの基本的なステップです。ここでは、各ステップの役割とポイントについて解説します。

上図は、採用活動における基本的な6つのステップを示したものです。各ステップは独立しているのではなく、相互に連携しながら、最終的な「入社」というゴールに向かって進んでいきます。このフローは、企業規模や業種を問わず、ほとんどすべての採用活動の基盤となる構造です。

各ステップの所要時間は、企業の状況や採用職種によって大きく異なりますが、新卒採用の場合は全体で3〜6ヶ月程度、中途採用の場合は1〜2ヶ月程度が一般的な目安となります。ただし、これはあくまで標準的な期間であり、採用市場の状況や候補者の希少性によって、さらに短縮または延長されることもあります。

1. 募集(母集団形成)

「募集」は、自社の求人に興味を持つ潜在的な候補者群、すなわち「母集団」を形成する最初のステップです。この段階の目的は、単に多くの応募者を集めることではなく、自社が求める人材像に合致する可能性の高い、質の高い母集団を形成することにあります。

効果的な母集団形成のためには、採用したいターゲット層を明確に定義し、そのターゲットが最も頻繁に利用するであろうチャネルを選択することが重要です。例えば、若手層を狙うならSNSを活用した採用広報が有効かもしれませんし、高度な専門職を求めるのであれば、専門分野に特化した求人サイトやダイレクトリクルーティングが効果的です。

2. 応募対応

「応募対応」は、応募者との最初の接点となる重要なステップです。応募の受付から、書類選考の案内、面接日程の調整など、候補者とのコミュニケーション全般を担います。

この段階で重要となるのは、迅速かつ丁寧な対応です。応募者からの問い合わせや連絡に対して、迅速に、そして誠実に対応することで、企業のブランドイメージを高め、候補者の志望度を向上させることができます。Webからの応募に対しては、応募完了を知らせる自動返信メールを設定し、その中に今後の選考プロセスや企業理解を深めるための情報(企業サイトのURLなど)を記載しておくと、候補者は安心して次のステップに進むことができます。

3. 書類選考

「書類選考」は、応募書類(履歴書、職務経歴書、エントリーシートなど)を基に、候補者が自社の求める基本的な要件を満たしているかを見極めるステップです。多くの応募者の中から、面接に進む候補者を効率的に絞り込む目的があります。

書類選考を効果的に行うためには、評価基準を明確にし、選考者間での判断のブレをなくすことが不可欠です。「必須の経験・スキル」「歓迎する経験・スキル」といった基準を具体的に設定し、すべての選考者が同じ基準で評価できるようにしましょう。また、近年では、書類選考と合わせてWeb上で実施できる適性検査(SPIなど)を導入し、候補者の潜在的な能力や性格特性を多角的に評価する企業も増えています。

4. 面接

「面接」は、書類選考だけでは分からない候補者の人柄、コミュニケーション能力、論理的思考力、そして自社とのカルチャーフィットなどを直接対話によって見極める、採用フローの中核となるステップです。同時に、候補者に対して自社の魅力やビジョンを伝え、入社意欲を高めるための重要な機会でもあります。

面接は、一度だけでなく、複数回(一次面接、二次面接、最終面接など)実施されるのが一般的です。それぞれの面接で評価する項目や面接官の役割を明確に分けることで、より多角的で客観的な評価が可能になります。例えば、一次面接では人事担当者が基本的な適性を見極め、二次面接では現場の管理職が専門スキルやチームへの適合性を評価し、最終面接では役員が企業理念への共感度や将来性を見極めるといった形です。近年では、Web会議システムを利用したオンライン面接も広く普及しています。

5. 内定

「内定」は、すべての選考プロセスを経て、採用を最終的に決定し、候補者に対してその旨を通知するステップです。内定通知は、候補者にとって非常に重要な連絡であるため、電話やメールで迅速かつ丁寧に行うことが求められます。

しかし、内定を出したからといって、必ずしも入社してもらえるとは限りません。優秀な人材ほど、複数の企業から内定を得ている可能性が高いからです。そのため、内定通知後から入社までの期間に、候補者の入社意欲を維持・向上させるための「内定者フォロー」が極めて重要になります。具体的には、内定者懇親会の開催、先輩社員との面談機会の提供、定期的な情報提供などが挙げられます。

6. 入社

「入社」は、採用フローの最終ステップです。入社日には、雇用契約の締結や必要書類の提出といった事務手続きを行います。しかし、採用活動のゴールは、単に入社してもらうことではありません。入社した人材が早期に組織に馴染み、能力を最大限に発揮して活躍(オンボーディング)してくれることです。

そのためには、入社後の研修プログラムの充実や、メンター制度の導入など、新入社員を組織全体でサポートする体制を整えることが重要です。採用フローの最終段階である入社後の定着と活躍までを見据えて、一貫した人材戦略を構築することが、企業の持続的な成長に繋がります。

【パターン別】採用フロー6選

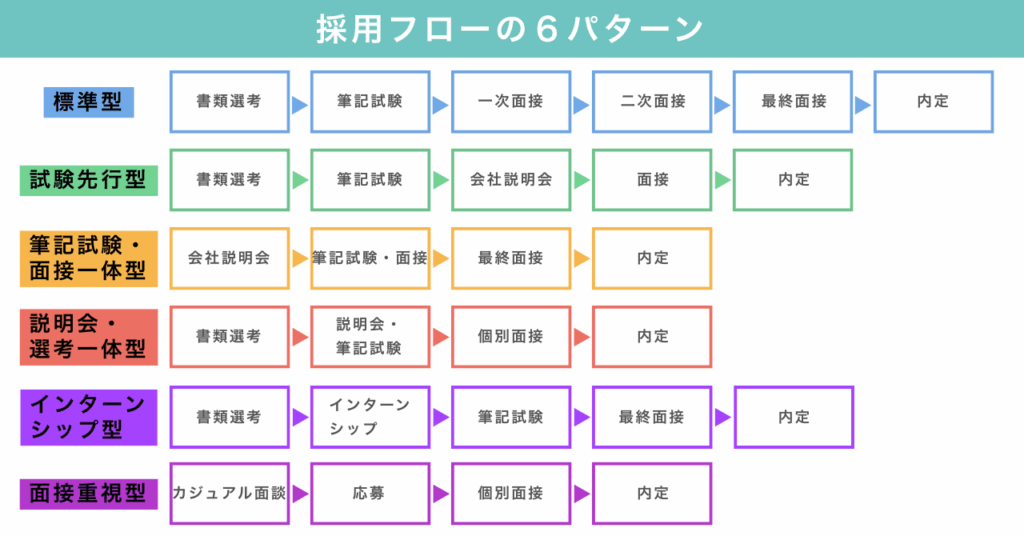

基本的な6ステップを理解した上で、次に、より具体的で実践的な6つの採用フローのパターンを見ていきましょう。これらのパターンは、企業の採用戦略やターゲットとする人材像によって使い分けられます。

上図は、代表的な6つの採用フローパターンを視覚的に比較したものです。各パターンは色分けされており、それぞれのフローがどのようなステップで構成されているかが一目で分かります。企業は、自社の採用目的、対象となる人材層、そして利用可能なリソースなどを総合的に考慮して、最適なパターンを選択、あるいは複数のパターンを組み合わせて独自のフローを設計することができます。

以下、それぞれのパターンについて詳しく解説していきます。

1. 標準型

フローの例: 書類選考 → 筆記試験 → 一次面接 → 二次面接 → 最終面接 → 内定

特徴と適したケース: 「標準型」は、最も多くの企業で採用されている、オーソドックスな採用フローです。選考プロセスが段階的かつ丁寧に進むため、候補者の能力や適性を多角的にじっくりと見極めたい場合に適しています。特に、ポテンシャルを重視する新卒採用で広く用いられています。候補者にとっても馴染みのあるフローであるため、安心して選考に参加できるというメリットがあります。

一方で、選考ステップが多いため、採用までに時間がかかる傾向があります。スピードが求められる中途採用や、応募者が多い人気企業においては、選考の長期化が候補者の離脱に繋がるリスクも考慮する必要があります。

2. 試験先行型

フローの例: 書類選考 → 筆記試験 → 会社説明会 → 面接 → 内定

特徴と適したケース: 「試験先行型」は、会社説明会や面接の前に、筆記試験や適性検査を実施するフローです。このパターンの最大の目的は、応募者が殺到する人気企業や大手企業において、早い段階で一定の基準を満たす候補者を効率的に絞り込むことにあります。説明会や面接といった、よりコストのかかるステップに進む前に候補者を厳選することで、採用担当者の負担を軽減し、採用活動全体の効率を高めることができます。

ただし、候補者にとっては、企業の文化や事業内容を十分に理解する前に選考が行われるため、企業への魅力付けが難しいという側面もあります。試験の結果だけで判断されることへの不満から、優秀な候補者が離脱してしまう可能性も否定できません。

3. 筆記試験・面接一体型

フローの例: 会社説明会 → 筆記試験・面接(同日実施) → 最終面接 → 内定

特徴と適したケース: このパターンは、筆記試験と一次面接を同日にまとめて実施することで、選考プロセスを短縮することを目的としています。候補者は一度の来社で複数の選考ステップを完了できるため、特に遠方に住む候補者の負担を軽減することができます。企業側にとっても、面接会場の確保や日程調整の手間を削減できるメリットがあります。

しかし、候補者にとっては、一日で長時間拘束されることになるため、身体的・精神的な負担が大きくなります。また、企業側も、多くの候補者の試験と面接を同日に行うためには、十分な数の面接官と試験会場、そしてスムーズな運営体制を確保する必要があります。

4. 説明会・選考一体型

フローの例: 書類選考 → 会社説明会・筆記試験(同日実施) → 個別面接 → 内定

特徴と適したケース: 「説明会・選考一体型」は、会社説明会の直後に、筆記試験や一次面接といった選考プロセスを開始するフローです。候補者の企業への関心が高い状態で選考に進むことができるため、選考への参加率を高める効果が期待できます。また、選考プロセス全体をスピーディーに進めることができるため、早期に人材を確保したい場合に有効です。

このフローを成功させるためには、事前の書類選考で、説明会会場のキャパシティに合わせて候補者をある程度絞り込んでおくことが重要です。一方で、候補者は企業理解が十分でないまま選考に進むことになるため、内定後のミスマッチに繋がるリスクも考慮する必要があります。

5. インターンシップ型

フローの例: 書類選考 → インターンシップ → 筆記試験 → 最終面接 → 内定

特徴と適したケース: 「インターンシップ型」は、採用活動の一環として、候補者に実際の業務を体験してもらうインターンシップを組み込んだフローです。候補者は、業務内容や職場の雰囲気を肌で感じることができ、企業側も、実際の業務遂行能力やチームへの適応性といった、面接だけでは見極めきれない側面を評価することができます。これにより、入社後のミスマッチを大幅に低減させることが可能です。

インターンシップでの評価が高かった候補者に対しては、その後の選考プロセス(筆記試験や一次面接など)を一部免除するといった特典を設けることで、優秀な人材を早期に囲い込む戦略も有効です。ただし、質の高いインターンシッププログラムを企画・運営するには、相応のコストと労力が必要となります。

6. 面接重視型

フローの例: カジュアル面談 → 応募 → 個別面接 → 内定

特徴と適したケース: 「面接重視型」は、筆記試験や適性検査を省略、あるいは後回しにし、候補者との対話を最も重視する採用フローです。このパターンは、企業側から候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングや、社員の紹介を通じて候補者と接点を持つリファラル採用などで多く用いられます。

これらの採用手法では、すでにある程度のスクリーニング(経歴やスキル、人物像の確認)が行われているため、改めて画一的な試験を行う必要性が低いと判断されるからです。選考の初期段階で「カジュアル面談」を設定し、候補者と企業が対等な立場で相互理解を深める場を設けることも、このフローの特徴です。

新卒採用と中途採用の採用フローの違い

採用フローは、採用対象が「新卒」か「中途」かによって大きく異なります。両者の違いを理解し、それぞれのターゲットに最適化されたフローを設計することが、採用成功の鍵となります。

新卒採用のフローと特徴

新卒採用は、主に社会人経験のない学生を対象とし、ポテンシャル(潜在能力)を重視する採用活動です。多くの企業が毎年同じ時期に一斉に採用活動を開始し、翌年4月の一括入社を基本とする「定期採用」が一般的です。

標準的なフロー: 募集広報 → プレエントリー → 会社説明会 → エントリーシート提出 → 筆記試験・適性検査 → グループディスカッション → 複数回の面接 → 内定

特徴:

ポテンシャル重視: 現時点でのスキルよりも、将来性や学習意欲、人柄などが評価の中心となります。

一斉採用・定期募集: 経団連の指針などに基づき、多くの企業が足並みをそろえて採用活動を行います。

長期的な選考プロセス: 会社説明会や複数回の面接、グループディスカッションなど、多くのステップを経て、候補者を多角的に評価するため、選考期間が数ヶ月に及ぶことも珍しくありません。

母集団形成が重要: まずは多くの学生に自社を知ってもらい、興味を持ってもらうための広報活動が重要となります。

中途採用のフローと特徴

中途採用は、社会人経験を持つ人材を対象とし、特定のポジションで即戦力となるスキルや経験を求める採用活動です。欠員補充や新規事業の立ち上げなど、企業のニーズに応じて必要なタイミングで募集が行われる「通年採用」が基本です。

標準的なフロー: 募集 → 書類選考 → 面接(1〜3回) → 内定

特徴:

即戦力重視: 募集職種で求められる専門知識、スキル、実務経験が最も重要な評価基準となります。

個別採用・通年募集: 企業の事業計画や人員計画に基づき、年間を通じて必要なポジションの募集が行われます。

スピーディーな選考プロセス: 候補者は在職中であることが多く、長期間の選考は離脱に繋がるため、選考プロセスは比較的短く、スピーディーに進められます。会社説明会は省略され、面接も1〜3回程度で完結することが一般的です。

個別対応が中心: 募集職種やポジションによって、選考プロセスや面接官が柔軟に変わります。役員クラスの採用であれば、最初から経営層が面接を行うこともあります。

【比較表】新卒採用と中途採用の違い

| 項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

| 採用対象 | 主に社会人経験のない学生 | 社会人経験者 |

| 評価基準 | ポテンシャル、人柄、学習意欲 | 即戦力となるスキル、専門知識、実務経験 |

| 採用形態 | 定期採用(一斉募集) | 通年採用(個別募集) |

| 選考期間 | 長期(数ヶ月) | 短期(数週間〜1ヶ月程度) |

| 選考プロセス | 会社説明会、グループディスカッションなど多段階 | 書類選考と複数回の面接が中心 |

| 重視する点 | 候補者の将来性、企業文化への適合性 | ポジションへの適合性、即戦力性 |

| 入社時期 | 毎年4月の一括入社が一般的 | 随時(内定後、1〜3ヶ月以内が目安) |

失敗しない採用フローの作り方と最適化への6ステップ

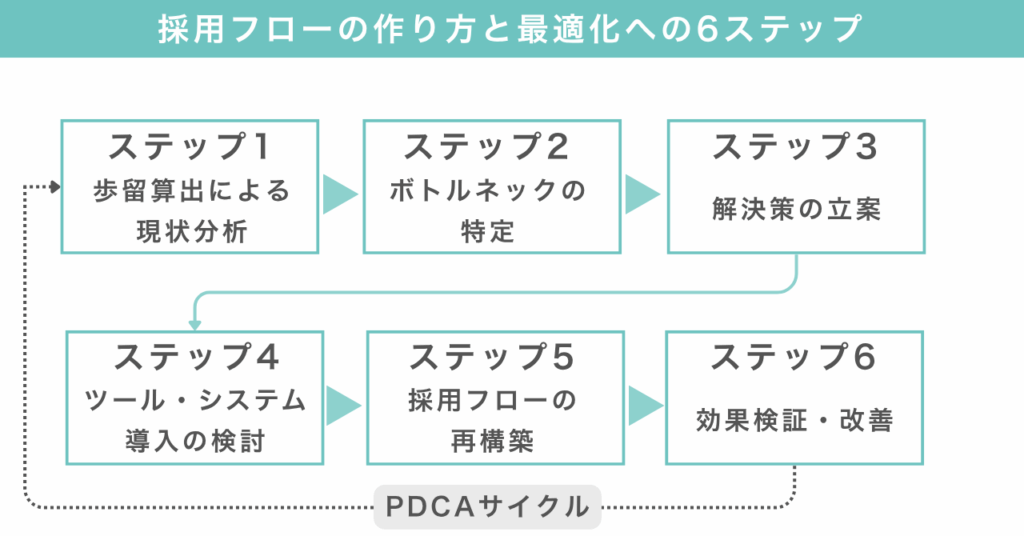

採用フローは一度作ったら終わりではありません。採用市場の変化や自社の状況に合わせて、常に見直しと改善を続けることが、採用成功を持続させる鍵となります。ここでは、データに基づいた客観的なアプローチで採用フローを最適化していくための6つのステップを紹介します。

上図は、採用フローを継続的に改善していくためのPDCAサイクルを示しています。ステップ6の「効果検証・改善」から再びステップ1の「現状分析」に戻る循環構造になっており、このサイクルを繰り返すことで、採用フローは常に進化し続けます。

このプロセスは、一度実施すれば完了するものではありません。採用市場の変化、競合他社の動向、自社の事業戦略の変更など、様々な外部・内部要因に応じて、定期的(例えば四半期ごと、または採用シーズンごと)にこのサイクルを回していくことが推奨されます。データに基づいた客観的な分析と、迅速な改善アクションの実行が、採用競争力を高める鍵となります。

ステップ1: 歩留まり算出による現状分析

最適化の第一歩は、現状を正確に把握することです。まずは、採用フローの各ステップにおける「歩留まり率」を算出しましょう。歩留まり率とは、前のステップから次のステップに進んだ候補者の割合です。例えば、「応募者数」に対する「書類選考通過者数」の割合が「書類選考通過率」となります。

主な歩留まり率の例:

・書類選考通過率

・一次面接参加率

・一次面接突破率

・最終面接進出率

・内定率

・内定承諾率

これらの数値を算出することで、「どのステップで最も多くの候補者が離脱しているのか」が客観的なデータとして可視化されます。これが、改善すべき課題を発見するための出発点となります。

ステップ2: ボトルネックの特定

ステップ1で算出した歩留まり率を分析し、特に数値が低い、つまり離脱率が高いステップを特定します。この離脱の要因となっている箇所が、採用フローにおける「ボトルネック」です。

例えば、「内定承諾率」が著しく低い場合、以下のような要因が考えられます。

競合他社との比較

競合他社に比べて、給与や待遇、福利厚生などの条件面で見劣りしている。

選考体験の悪化

面接官の態度が高圧的であったり、選考結果の通知が遅かったりして、候補者の入社意欲が低下してしまった。

魅力付けの不足

面接の場で、自社の魅力やビジョン、入社後のキャリアパスなどを十分に伝えきれていない。

このように、データから特定したボトルネックに対して、その背後にある具体的な原因を仮説立てて深掘りしていくことが重要です。可能であれば、辞退した候補者にアンケートやヒアリングを行い、直接的なフィードバックを得ることも有効です。

ステップ3: 解決策の立案

ボトルネックとその原因が特定できたら、次はその解決策を立案します。ここでのポイントは、一つの原因に対して、多角的な視点から複数の解決策を検討することです。

先ほどの「内定承諾率の低さ」という課題に対しては、以下のような解決策が考えられます。

条件の見直し

競合調査を行い、自社の給与テーブルや福利厚生制度を見直す。

選考プロセスの改善

面接官トレーニングを実施し、候補者体験を向上させる。内定通知のSLA(Service Level Agreement)を設定し、迅速な連絡を徹底する。

魅力付けの強化

内定者向けのイベント(懇親会や社員座談会)を企画する。オファー面談の場で、候補者一人ひとりのキャリア志向に合わせた魅力付けを行う。

これらの解決策の中から、実行可能性やコスト、期待される効果などを総合的に評価し、優先順位をつけて実行計画に落とし込んでいきます。

ステップ4: ツール・システム導入の検討

立案した解決策を実行する上で、ITツールやシステムの導入が有効な場合があります。採用活動の効率化と質向上に貢献するツールは数多く存在します。

採用管理システム(ATS)

応募者情報の一元管理、選考進捗の可視化、候補者とのコミュニケーション履歴の蓄積などを実現します。

Web面接ツール

遠方の候補者との面接を容易にし、日程調整の負担を軽減します。

適性検査ツール

候補者の潜在能力や性格特性を客観的に評価し、ミスマッチを防ぎます。

チャットボット

応募者からの定型的な質問に自動で応答し、採用担当者の工数を削減します。

これらのツールを導入することで、採用担当者は煩雑な事務作業から解放され、候補者との対話や戦略立案といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

ステップ5: 採用フローの再構築

ここまでの分析と検討結果を踏まえ、既存の採用フローを具体的に再構築します。単にステップを追加・削除するだけでなく、全体の流れがスムーズで、候補者にとっても企業にとっても最適な体験となるように設計することが重要です。

再構築の例:

ミスマッチ防止: 面接の前にスキルテストを導入し、技術的な要件を早期に確認する。

候補者体験の向上: 選考の初期段階で、現場社員と気軽に話せるカジュアル面談の機会を設ける。

選考の迅速化: 一次面接と二次面接を同日に実施し、選考期間を短縮する。

内定者フォロー強化: 最終面接後、内定を出す前に、役員との食事会を設定し、入社意欲を高める。

どのようなフローが最適かは、企業の採用目標や課題によって異なります。ステップ3で立案した解決策を基に、自社にとって最も効果的だと思われる新しいフローを設計しましょう。

ステップ6: 効果検証・改善

新しい採用フローを導入したら、必ずその効果を検証し、継続的に改善していくことが不可欠です。再構築したフローで採用活動を一定期間実施した後、再びステップ1に戻り、各ステップの歩留まり率を測定します。

課題は解決されたか?

ボトルネックとなっていたステップの歩留まり率は改善したか?

新たな課題は発生していないか?

フローを変更したことで、別のステップで新たな問題が起きていないか?

これらの問いに対して、データに基づいて客観的に評価します。そして、新たな課題が見つかれば、再びステップ2から6のサイクルを回していきます。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを継続的に回し続けることが、採用フローを常に最適な状態に保ち、採用競争力を高めていくための唯一の方法です。

採用フローにおける注意点

効果的な採用フローを構築・運用していく上で、常に心に留めておくべき3つの重要な注意点があります。これらの点を軽視すると、せっかく設計したフローが期待通りに機能しないばかりか、かえって企業の評判を損なうことにもなりかねません。

候補者体験(Candidate Experience)を意識する

採用フローは、単に企業が候補者を選別するためのプロセスではありません。候補者が企業のことを知り、理解を深めていく「旅」そのものであり、そのすべての接点における体験、すなわち「候補者体験(Candidate Experience)」が、企業のブランドイメージを大きく左右します。

迅速で丁寧なコミュニケーション

応募への返信が遅い、面接結果の連絡が期日を過ぎても来ない、といった対応は、候補者に「人を大切にしない企業だ」という印象を与えてしまいます。

敬意のある面接

面接官が高圧的な態度をとったり、候補者の経歴を否定するような発言をしたりすることは、論外です。候補者は「選ばれる側」であると同時に、「企業を選ぶ側」でもあることを忘れてはいけません。

一貫性のある情報提供

各選考ステップで伝えられる情報に一貫性を持たせ、誠実な情報開示を心がけましょう。

優れた候補者体験は、たとえその候補者が採用に至らなかったとしても、企業のファンを増やし、将来的な応募や顧客としての関係に繋がる可能性があります。逆に、悪い候補者体験は、SNSなどを通じて瞬く間に拡散され、企業の採用力に長期的なダメージを与えるリスクがあります。

採用基準を明確にし、関係者で共有する

採用活動には、人事担当者だけでなく、現場の管理職や役員など、多くの社員が関わります。これらの関係者間で「どのような人材を求めているのか」という採用基準についての認識がずれていると、選考プロセス全体に一貫性がなくなり、適切な判断が下せなくなります。

ペルソナの設定

採用したい人物像を、スキルや経験だけでなく、価値観や行動特性なども含めて具体的に描き出し、「ペルソナ」として定義します。

評価シートの標準化

面接官の主観だけに頼るのではなく、ペルソナに基づいて設定された評価項目を盛り込んだ標準的な評価シートを作成し、それを用いて評価を行います。

キックオフミーティングの実施

新たなポジションの採用を開始する際には、必ず関係者全員で集まり、採用背景や求める人物像、各面接官の役割分担などをすり合わせるミーティングを実施しましょう。

採用基準が明確に共有されていれば、面接官は自信を持って候補者と向き合うことができ、評価の精度も向上します。結果として、採用のミスマッチを防ぎ、入社後の定着と活躍に繋がります。

定期的な見直しと改善を怠らない

採用市場は常に変化しています。数年前に成功した採用フローが、現在も最適であるとは限りません。労働市場の動向、競合他社の採用戦略、そして自社の事業フェーズの変化などに合わせて、採用フローは定期的に見直し、改善していく必要があります。

前述した「最適化への6ステップ」で解説したように、データに基づいたPDCAサイクルを継続的に回していくことが重要です。「内定承諾率が下がってきた」「特定の部署で早期離職が続いている」といった変化の兆候を敏感に察知し、その都度、採用フローのどこに問題があるのかを分析し、改善策を実行していく姿勢が求められます。

採用フローの改善は、一度で完了するプロジェクトではなく、終わりなき旅です。この継続的な改善活動こそが、企業の採用競争力を維持・強化していくための最も確実な道筋と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、採用活動の成否を左右する「採用フロー」について、その基本的な考え方から、具体的な6つのパターン、新卒と中途採用における違い、そしてデータに基づいた最適化のステップまで解説しました。

採用フローとは、単なる手続きの流れ図ではありません。それは、企業の採用哲学そのものを体現する、戦略的な設計図です。自社がどのような人材を求め、その人材に対してどのように向き合い、そして未来を共に創っていきたいのか。採用フローの各ステップには、そうした企業の想いが込められているべきです。

今回ご紹介した内容を参考に、ぜひ一度、貴社の採用フローを多角的に見直してみてください。そして、自社の現状と目指す未来に最も適した、戦略的な採用フローを構築・進化させ続けていくことで、企業の持続的な成長を支える優秀な人材の獲得へと繋げていただければ幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。