【営業職採用】トップセールスを見抜くコンピテンシー面接術と目標達成へ導く育成戦略

「鳴り物入りで採用したはずの営業担当者が、なぜか成果を出せない」

「トップセールスの成功体験が、他のメンバーに全くと言っていいほど共有・再現されない」

人事担当者や経営者の皆様にとって、営業組織にまつわるこのような悩みは尽きないのではないでしょうか。企業の成長を直接的に左右する営業部門だからこそ、その採用と育成は常に経営の最重要課題です。

多くの企業では、候補者の「学歴」や「職歴」、あるいは過去の「実績」を重視した採用活動が行われています。しかし、市場が複雑化し、顧客ニーズが多様化する現代において、これらの表面的な情報だけで入社後のパフォーマンスを正確に予測することは極めて困難です。採用のミスマッチは、コストや時間の損失だけでなく、組織全体の士気にも深刻な影響を及ぼしかねません。

では、どうすれば自社で本当に活躍できる「トップセールスの原石」を見抜き、そして確実に育て上げることができるのでしょうか。

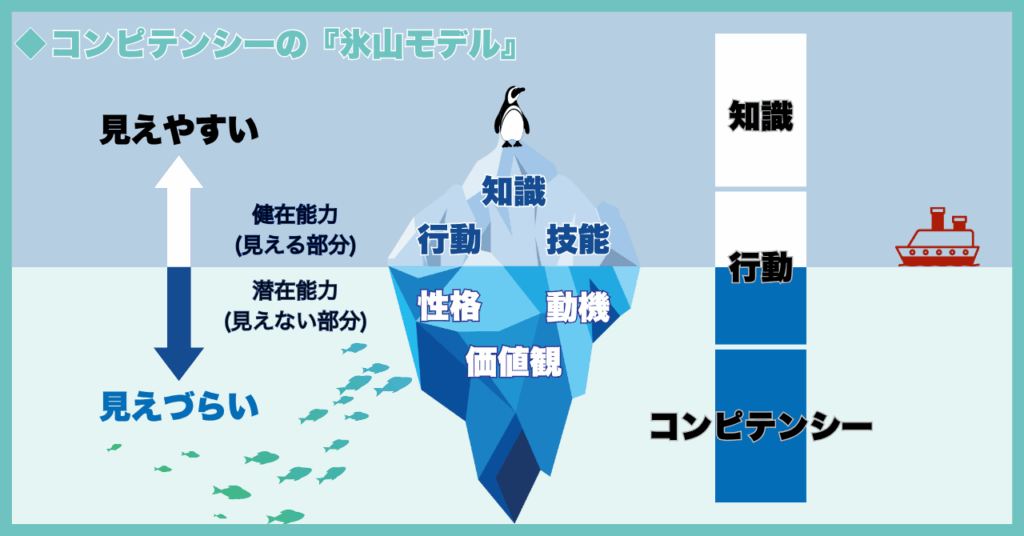

その答えが、本記事のテーマである「コンピテンシー」にあります。コンピテンシーとは、特定の職務において高い成果を継続的に生み出す個人の「行動特性」のこと。目に見えるスキルや経験の裏にある、思考や行動の様式に着目することで、採用の精度を飛躍的に高め、育成の方向性を明確に定めることが可能になります。

本記事では、数々の企業の採用・育成課題を解決してきた専門家の視点から、以下の内容を体系的に解説します。

目次

なぜ今、営業職採用でコンピテンシーが重要なのか

企業の成長を牽引する営業部門において、優秀な人材の獲得は経営の最重要課題の一つです。しかし、多くの企業が営業職の採用と育成に悩みを抱えています。従来の学歴や職歴、表面的なスキルを重視した採用手法では、入社後のパフォーマンスを正確に予測することが困難であり、採用のミスマッチや早期離職といった問題が後を絶ちません。こうした状況を打開する鍵として、今、「コンピテンシー」を軸とした採用・育成アプローチが注目されています。

従来の採用手法の限界と新たな課題

かつての営業職採用では、商品知識の豊富さや過去の実績が主な評価指標とされてきました。しかし、市場環境が目まぐるしく変化し、顧客ニーズが多様化・複雑化する現代において、これらの指標だけでは不十分です。特定の製品やサービスに関する知識は、市場の変化とともに陳腐化する可能性があります。また、過去の成功体験が、新しい環境で再現されるとは限りません。実際に、マンパワーグループの調査によれば、面接で「自分にない素養をアピールした」「過剰なアピールをしてしまった」という求職者の声もあり、面接官の主観に頼った評価では、候補者の本質的な能力やポテンシャルを見抜くことは難しいのが現状です。

このような採用のミスマッチは、企業にとって大きな損失となります。採用コストが無駄になるだけでなく、育成にかけた時間や労力も水泡に帰し、組織全体の士気低下にもつながりかねません。そこで、目に見えるスキルや経験だけでなく、成果を生み出すための行動特性、すなわち「コンピテンシー」に焦点を当てた採用が求められているのです。

コンピテンシー採用がもたらす組織への好循環

コンピテンシー採用とは、自社で高い成果を上げているハイパフォーマー(トップセールス)に共通する行動特性を分析・モデル化し、そのモデルを基準に候補者を評価する採用手法です。このアプローチを導入することで、企業は多くのメリットを享受できます。

1.採用の精度が向上

入社後のミスマッチを大幅に削減できます。 コンピテンシー面接では、過去の具体的な行動と考え方について深く掘り下げるため、候補者が自社の組織文化や営業スタイルに適合するかどうかを客観的に判断できます。これにより、入社後に期待されるパフォーマンスを発揮できる可能性の高い人材を獲得することが可能になります。

2.評価基準が明確になる

面接官による評価のばらつきを防ぎます。 属人的な判断や主観を排し、設定されたコンピテンシーモデルに基づいて評価を行うため、公平で一貫性のある採用選考が実現します。

3.採用活動が人材育成と直結

採用段階で定義されたコンピテンシーは、そのまま入社後の育成目標や評価基準として活用できます。これにより、採用から育成、評価まで一貫した人材マネジメントサイクルを構築し、組織全体の営業力強化へとつなげる好循環を生み出すことができるのです。

本記事では、トップセールスを見抜くためのコンピテンシー面接術から、採用した人材を確実に目標達成へと導く育成戦略まで、人事・経営者の皆様が明日から実践できる具体的なノウハウを詳しく解説していきます。

トップセールスに共通するコンピテンシーとは

コンピテンシー採用を成功させるためには、まず「トップセールスに共通するコンピテンシーとは何か」を正確に理解し、定義する必要があります。コンピテンシーは、単なるスキルや知識ではなく、特定の状況下で高い成果を継続的に生み出すための行動特性です。ここでは、多くのトップセールスに共通して見られるコア・コンピテンシーと、それを自社流にカスタマイズするためのモデル構築方法について解説します。

営業職に求められるコア・コンピテンシー

業界や商材によって求められるコンピテンシーは異なりますが、多くの営業職、特にハイパフォーマーには、以下のような共通の行動特性が見られます。これらは、営業活動のあらゆる場面で成果を出すための土台となるものです。

| コア・コンピテンシー | 行動特性の具体例 |

| 顧客志向 | 顧客のビジネスや課題を深く理解し、単なる製品売りではなく、顧客の成功に貢献するソリューションを提案する。顧客との長期的な信頼関係を構築し、潜在的なニーズを引き出す。 |

| 問題解決能力 | 予期せぬトラブルや困難な状況に直面した際に、冷静に原因を分析し、迅速かつ的確な解決策を実行する。既存のやり方にとらわれず、創造的なアプローチで課題を乗り越える。 |

| コミュニケーション能力 | 顧客や社内関係者と円滑な人間関係を築き、明確で説得力のあるコミュニケーションを行う。相手の話を傾聴し、意図を正確に汲み取ることで、相互理解を深める。 |

| 自己管理能力 | 高い目標を自ら設定し、その達成に向けて計画的に行動する。時間やリソースを効率的に管理し、常に高いモチベーションを維持しながら、粘り強く成果を追求する。 |

これらのコア・コンピテンシーは、いわばトップセールスの「OS」とも言えるものです。採用面接においては、候補者がこれらのコンピテンシーをどのレベルで保有しているかを見極めることが重要となります。

ハイパフォーマー分析による自社独自のコンピテンシーモデル構築

汎用的なコア・コンピテンシーを理解するだけでは不十分です。真に自社で活躍する人材を見抜くためには、これらのコンピテンシーを自社のビジネス環境や組織文化に合わせて具体化し、「自社独自のコンピテンシーモデル」を構築する必要があります。

コンピテンシーモデルの構築は、以下の手順で進めます。

1.ハイパフォーマーの選定

社内で継続的に高い成果を上げている営業担当者を複数名選定します。単年の突出した成果だけでなく、安定して目標を達成し続けている人材を選ぶことが重要です。

2.行動特性の抽出

選定したハイパフォーマーに対して、インタビューや行動観察を行います。過去の成功体験について、「どのような状況で(Situation)」「どのような課題があり(Task)」「具体的にどう行動し(Action)」「その結果どうなったか(Result)」というSTARメソッドを用いて深掘りし、具体的な行動と思考のパターンを洗い出します。

3.コンピテンシーの定義

抽出された行動特性の中から、成果に直結する共通項を見つけ出し、それらを具体的なコンピテンシーとして言語化・定義します。例えば、「新規顧客開拓力」「既存顧客深耕力」「戦略的提案力」といった、自社の営業スタイルに即した独自の項目を設定します。

4.モデルの共有と合意形成

定義したコンピテンシーモデルについて、経営層や人事、営業部門のマネージャーなど、関係者間ですり合わせを行い、全社的な合意を形成します。このプロセスを通じて、採用基準が明確になり、組織全体で求める人材像が共有されます。

このプロセスには時間と労力がかかりますが、一度強固なコンピテンシーモデルを構築すれば、それは採用だけでなく、人材育成、評価、配置など、あらゆる人事施策の基盤となり、組織の持続的な成長を支える羅針盤となるでしょう。

トップセールスを見抜くコンピテンシー面接術

自社独自のコンピテンシーモデルを構築したら、次はいよいよ、そのモデルに基づいて候補者のポテンシャルを見抜くための「コンピテンシー面接」を実践します。コンピテンシー面接は、従来の面接とは異なり、候補者の過去の行動に焦点を当て、その背景にある思考や価値観を深く探るための構造化された面接手法です。ここでは、その具体的な進め方と質問例、評価のポイントを解説します。

コンピテンシー面接の基本とSTARメソッド

コンピテンシー面接の核心は、候補者の過去の行動事例を通じて、その行動特性が自社のコンピテンシーモデルとどの程度合致するかを客観的に評価することにあります。この面接を効果的に進めるためのフレームワークが「STARメソッド」です。STARメソッドは、以下の4つの要素の頭文字を取ったもので、この順番に沿って質問を重ねることで、候補者の行動を立体的かつ具体的に明らかにすることができます。

•Situation(状況): 候補者が過去にどのような状況に置かれていたか、具体的な背景や文脈を問う質問です。

•Task(課題): その状況において、候補者がどのような役割や課題、目標を担っていたかを問う質問です。

•Action(行動): その課題や目標を達成するために、候補者が具体的にどのような行動を取ったかを問う質問です。ここがコンピテンシーを評価する上で最も重要な部分となります。

•Result(結果): その行動が最終的にどのような結果につながったのか、具体的な成果や学びを問う質問です。

このフレームワークに沿って質問を深掘りしていくことで、単なる成功体験の自慢話に終わらせず、その行動の裏にある再現性のある能力や思考プロセスを明らかにすることができます。例えば、「リーダーシップを発揮した経験はありますか?」といった漠然とした質問ではなく、「チームで困難な目標に取り組んだ経験について、その時の状況とあなたの役割、具体的な行動、そして結果を教えてください」といった形で質問を構造化することが重要です。

営業職のコンピテンシーを測る質問例

先に挙げた営業職のコア・コンピテンシーを測るための、STARメソッドに基づいた質問例を以下に示します。これらの質問をベースに、自社のコンピテンシーモデルに合わせてカスタマイズすることで、より精度の高い面接が可能になります。

| コンピテンシー | STARメソッドに基づいた質問例 |

| 顧客志向 | S: これまでで最も顧客との関係構築に成功したと感じる経験について教えてください。どのような顧客でしたか? T: その顧客は当初、どのような課題やニーズを抱えていましたか? A: その課題やニーズに対して、あなたはどのようにアプローチし、どのような提案を行いましたか? R: あなたの提案の結果、顧客のビジネスはどのように変化しましたか? |

| 問題解決能力 | S: 営業活動中に、予期せぬ大きなトラブルやクレームに直面した経験はありますか? T: その時、あなたに課せられていた目標や解決すべき課題は何でしたか? A: その困難な状況を乗り切るために、あなたは具体的にどのような行動を取りましたか? R: あなたの行動によって、状況はどのように改善され、最終的にどのような結果になりましたか? |

| 自己管理能力 | S: これまでで最も高い営業目標を課せられた時の状況について教えてください。 T: その高い目標を達成するために、どのような計画を立てましたか? A: 計画を実行する上で、どのような工夫や努力をしましたか?思うように進まない時にはどう対処しましたか? R: 最終的に目標は達成できましたか?その経験から何を学びましたか? |

面接評価のポイントと注意点

コンピテンシー面接を成功させるためには、評価の際にもいくつかのポイントがあります。

1.評価基準を明確に定義

各コンピテンシー項目について、レベル(例えば5段階評価)ごとの具体的な行動基準を事前に設定しておきます。これにより、面接官の主観による評価のブレを防ぎ、複数の候補者を公平に比較することが可能になります。

2.一つのエピソードだけで判断しない

優れたコンピテンシーは、様々な状況で一貫して発揮されるものです。複数の異なるエピソードについて質問を重ねることで、その行動が一時的なものではなく、候補者に定着した能力であるかどうかを確認します。

最後に、ポジティブな結果だけでなく、ネガティブな結果についても質問することです。「失敗経験から何を学んだか」を問うことで、候補者の学習能力やストレス耐性、自己分析力といった側面も評価することができます。

コンピテンシー面接は、準備に手間がかかる手法ではありますが、その分、候補者の本質を見抜き、採用のミスマッチを劇的に減らす効果が期待できます。トップセールスという「原石」を見つけ出すために、ぜひこの面接術を導入してみてください。

採用後の育成戦略:目標達成へと導く仕組みづくり

トップセールスのポテンシャルを秘めた人材を採用できたとしても、それだけで組織の営業力が継続的に向上するわけではありません。むしろ、採用はスタートラインに過ぎません。採用した人材を確実に戦力化し、個人の目標達成、ひいては組織全体の目標達成へと導くためには、科学的根拠に基づいた戦略的な育成の仕組みが不可欠です。しかし、多くの企業が営業人材の育成において、いくつかの共通した壁に直面しています。

営業人材育成における3つの壁

多くの企業で営業育成が計画通りに進まない背景には、主に3つの構造的な課題が存在します。

1.指導ノウハウの属人化

多くの組織では、育成がいわゆる「OJT」頼みになっています。しかし、その指導方法は個々のマネージャーや先輩社員の経験と勘に依存しており、体系化されていません。その結果、指導の質にばらつきが生じ、「見て覚えろ」式の非効率な育成が横行し、新人の成長が配属先の上司によって左右されてしまうという問題が起こります。

2.管理職の育成スキル不足

プレイングマネージャーとして自身の目標達成に追われる管理職は少なくありません。部下を育成する重要性を認識していても、そのための時間的余裕や、体系的な指導スキルを持ち合わせていないケースが散見されます。優秀なプレイヤーが、必ずしも優秀な指導者であるとは限らないのです。

3.育成の場当たり化と継続性の欠如

多くの企業では、育成マニュアルや体系的なカリキュラムが存在せず、場当たり的な指導に終始しがちです。単発の研修を実施しても、現場での実践と結びついていなければスキルとして定着せず、育成の途中で離職してしまう人材も後を絶ちません。営業職は他職種に比べてストレスが多く、早期離職率が高い傾向にあるため、モチベーションを維持し、継続的に成長を支援する仕組みが特に重要となります。

これらの壁を乗り越え、効果的な育成を実現するためには、個人の頑張りに依存するのではなく、組織として体系的かつ継続的に人材を育てる「仕組み」を構築する必要があります。

科学的アプローチに基づく5ステップ育成計画

場当たり的な指導から脱却し、再現性のある育成を実現するためには、以下の5つのステップに基づいた育成計画を策定し、実行することが有効です。

STEP1:現状の課題を分析する まずは、組織と個人の現状を客観的に分析し、課題を明確化します。売上や成約率といった「成果指標」だけでなく、商談件数や提案率などの「プロセス指標」も分析することで、ボトルネックがどこにあるのかを特定します。営業担当者やマネージャーへのヒアリングも行い、定量・定性の両面から課題を深掘りします。

STEP2:育成のゴールを明確化する 課題分析に基づき、育成の具体的なゴールを設定します。「3ヶ月で独り立ちする」といった曖昧な目標ではなく、「3ヶ月後に月間受注件数5件を達成する(成果指標)」や「週に20件の新規アポイントを獲得する(行動指標)」のように、測定可能な数値目標を設定することが重要です。これにより、進捗管理が容易になり、本人も具体的な行動イメージを持ちやすくなります。

STEP3:体系的な育成プログラムを設計する 設定したゴールから逆算し、必要な知識やスキルを習得するための体系的なプログラムを設計します。重要なのは、OJT、OFF-JT(集合研修)、ロープレ(ロールプレイング)を効果的に組み合わせることです。基礎的な知識はOFF-JTでインプットし、ロープレで実践的な練習を重ね、OJTで現場経験を積むというように、学習フェーズに応じて最適な手法を組み合わせます。

STEP4:実践とフィードバックを繰り返す スキルは、実践とフィードバックの繰り返しによって初めて定着します。商談直後に具体的なフィードバックを行う、週次でロープレを実施するなど、学習した内容を現場で試し、すぐに振り返るサイクルを仕組み化します。「もっと頑張れ」といった精神論ではなく、「ヒアリングの時間をあと5分増やしてみよう」といった具体的で的確なアドバイスが、行動変容を促します。

STEP5:成果検証と改善サイクルを回す 育成計画は一度作って終わりではありません。定期的にSTEP2で設定した指標の達成度を検証し、計画の効果を測定します。目標が未達の場合は、その原因を分析し、プログラムの内容や指導方法を改善します。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることで、育成の仕組みそのものが進化し、組織の営業力は継続的に強化されていきます。

OJT・OFF-JT・ロープレの効果的な組み合わせ

育成プログラムの成否は、OJT、OFF-JT、ロープレという3つの手法をいかに効果的に組み合わせるかにかかっています。それぞれの長所と短所を理解し、育成の段階に応じて使い分けることが重要です。

OFF-JT(集合研修)

営業プロセスの全体像、商品知識、基本的なビジネスマナーなど、体系的な知識をインプットするのに適しています。組織全体の知識レベルの底上げと、共通言語の醸成に役立ちます。

営業ロープレ

OFF-JTで学んだ知識を、実際の商談に近い形でアウトプットする練習の場です。失敗を恐れずに様々な状況を疑似体験でき、実践的な対応力やトークスキルを磨くことができます。第三者からの客観的なフィードバックが成長を加速させます。

OJT(現場指導)

ロープレで練習したスキルを、実際の顧客との商談で実践する場です。先輩社員の商談に同行し、商談後にフィードバックを受けることで、理論と実践が結びつきます。単なる同行で終わらせず、事前に役割や観察ポイントを明確にし、商談後に必ず振り返りを行う「構造化されたOJT」にすることが成功の鍵です。

これらの手法を「インプット(OFF-JT)→練習(ロープレ)→実践(OJT)→振り返り」というサイクルで連動させることで、学習効果は最大化され、採用した人材は着実にトップセールスへと成長していくでしょう。

まとめ

本記事では、トップセールスを見抜くためのコンピテンシー面接術から、採用した人材を確実に目標達成へと導く育成戦略まで、一貫した人材マネジメントの考え方と具体的な手法について解説しました。

市場環境の不確実性が増し、従来の営業スタイルが通用しなくなりつつある現代において、企業の持続的な成長を支えるのは、個人のカリスマ性に依存した属人的な営業力ではありません。それは、科学的なアプローチに基づき、組織として優秀な人材を「見抜き」「育て」「活かす」ことのできる仕組みです。その中核をなすのが「コンピテンシー」という概念です。

まず、採用段階においては、自社のハイパフォーマーを分析して独自のコンピテンシーモデルを構築し、STARメソッドを用いたコンピテンシー面接を実践することで、採用の精度を飛躍的に高めることができます。これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、ポテンシャルの高い人材を確実に獲得することが可能になります。

そして、採用後の育成段階では、場当たり的なOJT頼みの指導から脱却し、課題分析からゴール設定、体系的なプログラム設計、実践とフィードバック、そして改善サイクルという5つのステップに基づいた戦略的な育成計画を実行します。OJT、OFF-JT、ロープレを効果的に組み合わせ、経営層やマネージャーが一体となって育成に関与する文化を醸成することで、採用した人材は着実に成長し、組織全体の目標達成に貢献するトップセールスへと育っていきます。

コンピテンシーを軸とした採用と育成は、単なる人事施策ではありません。それは、企業の競争力の源泉である「人」という最も重要な資産の価値を最大化するための経営戦略そのものです。この取り組みには時間も労力もかかりますが、一度この仕組みを構築すれば、それは変化に強いしなやかな営業組織を生み出し、企業の持続的な成長を支える強固な基盤となるでしょう。

本記事が、貴社の営業組織をより一層強化するための一助となれば幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

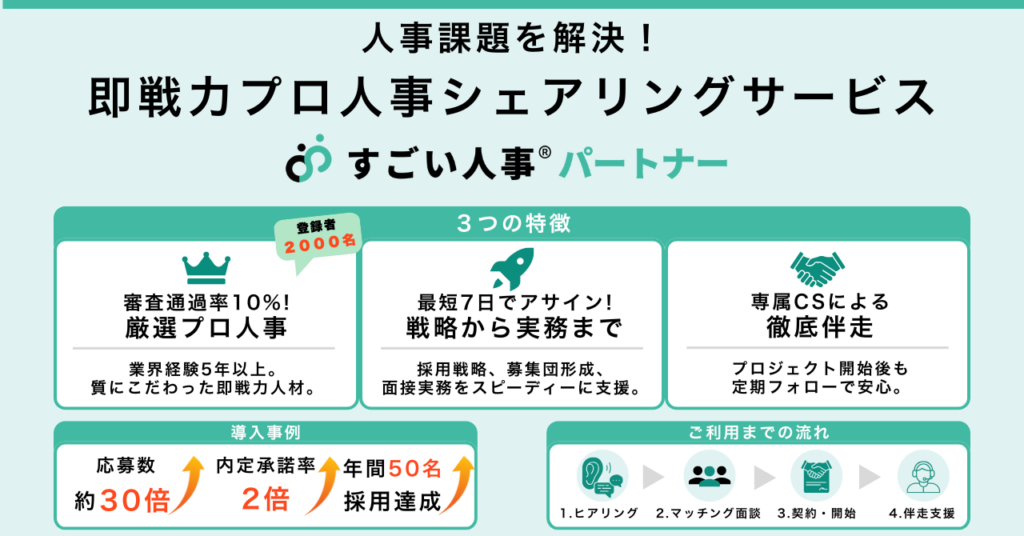

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界2,000名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。