26卒採用の振り返りで27卒採用に活かす方法

多くの企業が採用活動に翻弄された26卒採用が一段落し、そろそろ次の27卒に向けた対策を本格化させたいと思っている方は少なくないでしょう。コロナ禍で生まれたオンライン化の流れ、急速に進んだ採用の早期化、そして学生側の就活観の変化が重なり、新卒採用は以前にも増して複雑化しています。「振り返ろうにも、どこから手を付ければいいのか分からない」「オンラインを活用してみたものの、成果が思ったほど伸びなかった」という声を耳にすることもしばしばです。

この数年で企業が抱える悩みは大きく変わりました。母集団は集まるものの質の担保が難しかったり、オンライン説明会と対面のイベントをどう使い分けていいのか迷ったり、とにかくリソースが足りずに内定後のフォローが手薄になってしまったりと、「どうしてもうまくいかない」「こんなにも大変になったのか」と戸惑う場面に遭遇された企業が増えています。しかし、その裏には必ず原因があります。そして、その原因をしっかりと分析し、27卒での戦略に落とし込むことで、根本的な改善を実現できます。

本記事では、26卒採用で多くの企業が直面した課題を振り返りながら、その課題が生まれた背景や対策のポイントを洗い出します。そして、27卒採用を成功に導くための戦略設計や、近年注目度の高い生成AIの活用法を交えて解説を進めていきます。採用でお悩みの方、あるいは「このままで大丈夫だろうか」と少しでも不安に思われている方にこそ、お読みいただきたい内容となっています。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・26卒採用の反省点を具体的に把握し、次年度の採用戦略をより効果的に改善したいと考えている方

・採用活動全体の効率化、質の向上、コスト削減などを目指し、戦略的な視点から次年度の採用計画を検討したい方

・限られたリソースの中で、より効果的な採用活動を実現し、優秀な人材の確保に繋げたいと考えている方

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・26卒採用の成功要因と課題を客観的に分析することで、「何がうまくいき、何が改善すべきか」が具体的に理解できる

・振り返りを通じて得られた学びを活かし、無駄なコストや労力を削減し、より効率的で質の高い採用活動を実現できる

・次年度の採用戦略立案において、的を絞った効果的な施策を検討できるようになる

目次

26卒採用を振り返る意義

まず、なぜ26卒採用の振り返りが重要なのかを改めて考えてみたいと思います。企業の中には、採用がひと段落したあと、「すぐに次の年度に切り替えて、新たなエントリー獲得に取り組まなくては」と急ぎ足で27卒の準備に走るところも少なくありません。もちろん、早め早めの行動は大切ですが、過去にうまくいかなかったことや、思いもしなかった形で成功した要因をしっかりと整理しないまま次年度に突入してしまうと、同じ失敗を繰り返すリスクが大きくなります。

とりわけ26卒採用では、「オンライン化と早期化」という二つの波がこれまで以上に大きく押し寄せ、企業によっては右も左もわからないまま試行錯誤を続けたところも多かったのではないでしょうか。オンライン説明会に力を入れた結果、応募者数は増えたけれど中身が伴わず、いざ面接を始めてみると志望度が低い学生ばかりが集まってしまったという悩みをよく耳にしました。あるいは、会わずに内定を出すことへの不安が拭えず、結局は対面の最終面接を必須にしたために、学生との日程調整や交通費の負担が膨れ上がったといったケースもあります。

振り返るべき主要KPI

エントリー数・母集団形成の質

単に応募者数が多い/少ないだけでなく、求める人物像に合致しているかどうか。オンラインやSNS経由などチャネル別に見てみると、どこから質の高い応募が来ていたのかが分かる。

選考プロセスごとの歩留まり

一次面接から二次面接、二次面接から最終面接など、ステップ間の通過率を把握する。特定のステップで大きく減っている場合、その工程に問題がある。

内定出しから承諾までの期間・率

内定通知後、どれくらいの期間で承諾する学生が多かったか。辞退者はどんな理由で辞退したのか。早期化が進むなか、内定後フォローの質が結果を大きく左右する。

内定者の入社意思決定に影響を与えた要因

給与・福利厚生だけでなく、企業カルチャーや職場環境、キャリア支援制度の認知度。学生の声を丁寧に拾い上げれば、改善の糸口が見えてくる。

これらのKPIを基に、社内の会議や振り返りセッションを行うことで、27卒に向けた具体的な戦略が浮かび上がります。

見落としがちな質的フィードバックの活用

データ分析と並行して見逃せないのが、学生や面接官の声(質的フィードバック)です。

・内定辞退者に対するフォローアップの一環で実施したアンケート

・面接官が感じた「この学生は本当はもっと魅力的だったのにアピールしきれていなかった」などの雑感

・オンライン面接に参加してみた学生の「緊張感が少なく本音を話しやすかった/画面越しで企業の雰囲気がわかりにくかった」という評価

これらの声を蓄積・分析することで、定量データだけでは見えてこない改善ポイントが洗い出せます。

経営層、人事担当者、現場社員に加え、内定辞退者や内定者といった多様な立場の意見を聴取する機会を設けることが重要です。そうすることで、「オンライン説明会は気軽に参加できたものの、企業の雰囲気が掴みにくく、入社後のイメージが湧かなかった」「日程連絡が僅かに遅れただけで、他社を優先してしまった」といった率直な声が聞かれるでしょう。

これらの声を丁寧に収集し共有するだけでも、人事担当者や面接官にとっては貴重な学びとなります。学生の入社意欲が向上しなかった要因や、採用のタイミングを逸してしまった理由を具体的に把握できれば、2027年卒の採用企画や運営方針に活かしやすくなります。

27卒採用に向けた基本戦略の考え方

26卒採用の振り返りができたら、次に考えたいのが27卒採用の基本戦略です。短期と長期を分けて設計することが重要です。短期では「早期化への対応」「オンラインと対面の使い分け」「内定者フォロー強化」など、具体的に成果を出すための施策にフォーカスします。

一方、長期では企業のブランディングや社内体制づくりを念頭に置き、採用そのものを企業文化の一部として成熟させていくことを目指します。

短期施策としては、オンライン説明会やインターンシップ、SNSを活用した早期接触などが注目を集めています。たとえば、早期インターンに参加した学生に対しては、単なる業務体験だけでなく、より深いフィードバックやコミュニケーションの場を設けることで、「本当に自社に合いそうな学生」を早い段階から絞り込むことが可能になります。

オンライン説明会においては、学生からの質問に素早く回答し、企業の魅力をさまざまな角度から訴求することが鍵を握ります。忙しい時期だとどうしても対応が遅れてしまい、学生の熱が冷めてしまうケースがあるため、リマインドメールや説明会後のフォローコンテンツを工夫するなど、学生目線を大切にすると成果が変わってくるでしょう。

27卒採用計画の策定フロー

26卒採用の振り返りを踏まえたうえで、27卒採用に向けた計画を立てる際は、短期的なアクションと長期的なブランディング・組織体制づくりを両輪で進めることが肝要です。たとえば下記のようなフローで計画を進めると、抜け漏れが少なくなります。

目標設定

例:「27卒採用で〇名の優秀人材を確保する」「内定承諾率を前年より10%向上させる」など、定量的なゴールを明確にする。

また、「自社の魅力を的確にアピールできる採用プロセスを構築する」「学生が入社後のキャリアをイメージしやすいコンテンツを作る」など、質的な目標も設定。

採用コンセプトの策定

自社が求める人物像を言語化し、その魅力を訴求するメッセージを決める。

「なぜ新卒の若い力が必要なのか」「どのようなキャリアパスを用意しているのか」など、学生が興味をもつポイントを具体化。

施策の具体化&スケジュール化

母集団形成期(早期インターン、オンラインセミナー、SNS発信など)から選考期(面接、面談、ワークショップなど)、そして内定後フォロー期まで、時期に応じて行う施策を立体的に整理。

特に早期化が進む現状では、「いつの段階で学生に接触し、どのように自社ファンになってもらうか」という戦略が成果に直結します。

リソースと役割分担の明確化

採用担当者、現場社員、経営陣など、誰がどのタイミングで何をするかを明確に定義する。

オンライン採用であれば、ツールの操作やトラブルシューティングの担当者を決めておくとスムーズ。

短期施策の例

オンライン×オフラインを使い分けたイベント設計

早期にはオンライン中心で気軽に参加しやすいセミナーを開催し、興味を持った学生を対面のイベントへ誘導する二段構え戦略。

場所や時間の都合で対面参加が難しい学生もカバーできる点が強み。

内定者フォローを充実させるためのコミュニティ化

内定後にSlackや独自SNSで内定者同士、あるいは先輩社員と交流できる場を設ける。

企業に愛着を持ってもらう工夫として、社員が普段どんな仕事をしているか発信する「業務レポート」などを公開すると効果的。

長期的視点での組織づくり

経営層が採用にコミットする仕組み

経営トップが早期インターンで講演を行ったり、最終面接で学生と直接対話したりすることで、学生に「この会社は経営層が本気で人材を大切にしている」と伝わる。

内定者フォローや社員研修にも経営陣が顔を出すことで、入社前後のギャップを最小化する効果も期待できる。

人事部と各現場の連携強化

現場社員が採用ブランディングに参加できるように、ブログ執筆やSNS発信、説明会での登壇などの役割を付与する。

現場社員が「自分たちの仲間を迎える」という当事者意識を持ちやすくなるため、学生へのメッセージにリアリティと熱量が加わる。

もう一つ、27卒採用で大事にしたいのが「内定後フォロー」をどれだけ丁寧に行うかです。

コロナ禍以降、オンラインだけで内定を出す企業が増えた結果、学生が企業カルチャーを実感しにくいという問題が起こりやすくなりました。

そこで、オフィス見学や先輩社員との交流会をいかに工夫するか、あるいはオンラインでも内定者コミュニティを盛り上げるための仕掛けをどう設計するかが、内定辞退率を左右します。

たとえば、内定者同士が自由に会話できるチャットルームを作ったり、経営陣から毎月一度メッセージを発信したりするだけでも、「この会社に行くのが楽しみだ」という気持ちを育む効果が期待できます。

長期的な視点では、経営陣や現場社員を巻き込んだ採用体制づくりが重要です。企業全体で「求める人材像」を共有し、採用を経営戦略の一環として位置づけられると、経営トップが最終面接や内定者フォローに積極的に顔を出すようになり、学生にとっても「経営層が本気で人を求めている」という信頼感が醸成されます。

これは大企業でも中小企業でも変わりません。むしろ、中小企業やベンチャーこそ経営陣と学生の距離が近いことが強みになりますから、積極的にアピールしていくといいでしょう。

社長自らが内定者向けのオンライン座談会を月に一度開催し、自社のビジョンや現在進行中のプロジェクトについて率直に話す取り組みを行ったところ、内定辞退率が顕著に下がった例がありました。こうした「背中で魅せる」スタイルのほうが、特に若い世代には響くことが多いです。

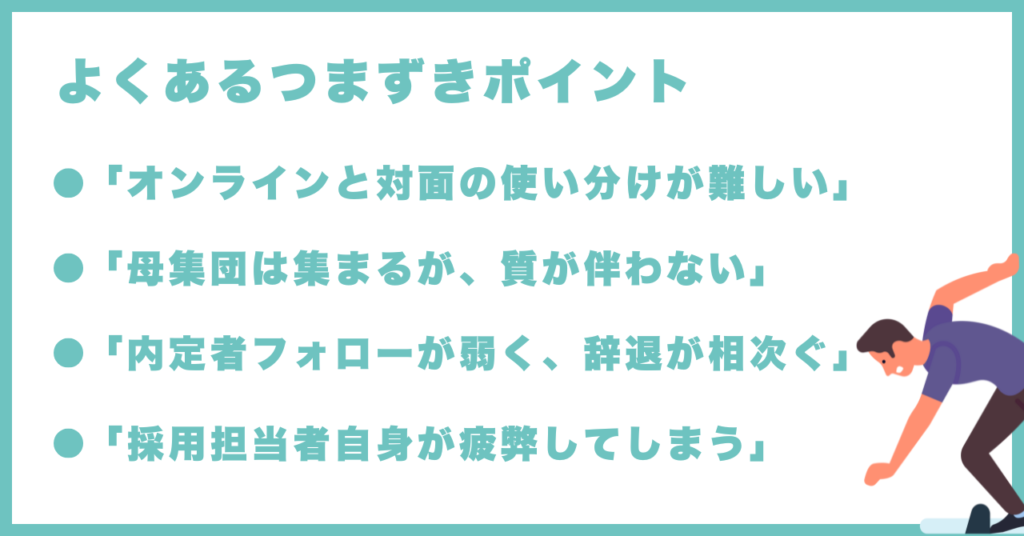

よくあるつまずきポイントとその背景

短期・長期の戦略を意識したとしても、企業が採用活動でつまずきやすいポイントはいくつかあります。

「オンラインと対面の使い分けが難しい」

たとえば「オンラインと対面の使い分けが曖昧で、結果として学生の興味をつかみ損ねてしまう」というケースです。オンライン説明会は手軽に開催できるため、応募を大きく増やす効果が期待できますが、それだけでは企業の雰囲気やカルチャーを十分に伝えられないというデメリットもあります。対面で得られる学生の表情や温度感も重要です。両者をただ並行して行うだけではなく、「オンラインの段階である程度興味を持ってもらった学生を対面イベントに誘導し、より企業理解を深めてもらう」といった流れを設計することが大切です。

課題の背景

・コロナ禍で一気にオンライン化が進んだが、既に対面イベントも再開しつつあるため、「どのフェーズをオンラインで進めるか」「対面イベントはどれくらい効果があるのか」がわからなくなる。

・学生側もオンライン、対面の両方の選考を受けるため、スケジュールが錯綜しがち。

解決策

フェーズ別に「オンラインが最適な理由」を定義する

早期段階では「場所を問わず、多くの学生と気軽に接点を持つ」メリットを活かしてオンライン化を進める。一方、最終面接や内定後フォローでは「社内雰囲気を肌感で伝える」ために対面のメリットを活かすなど、明確に目的を切り分ける。

リマインドや日程調整をシステム化する

面接予約システムやカレンダー連携を活用し、学生にとっても分かりやすいスケジュール管理を行う。オンラインと対面が混在すると混乱しやすいが、ツールを使って自動リマインドを送るなどの対策を取ればミスが減る。

「母集団は集まるが、質が伴わない」

もう一つ、近年多くの企業が悩むのが「母集団形成はできるが、質が伴わない」という現象です。大手の就職サイトやオンライン合説に出展すれば、ある程度の応募数を見込めるかもしれませんが、その中に自社にフィットする学生がどれほどいるのかとなると未知数です。ここで重要なのは、企業が学生に向けて「どんな価値観の人に来てほしいのか」「どんな未来を一緒につくりたいのか」をしっかりと発信することです。曖昧に「幅広く採用したい」というスタンスをとると、学生も「自分が求められているのかどうか分からない」と感じ、応募意欲が下がったり、応募しても志望度が低いまま選考を進めてしまったりします。SNSや各種媒体を活用して、自社の魅力を立体的に伝える工夫を積み重ねることで、応募者の質は着実に向上します。

課題の背景

・就職情報サイトや大規模オンライン説明会に出展すると、エントリー数は増えるが、志望度が低かったり、自社の求める人物像とずれていたりする。

・説明会や面接で何をアピールすれば“合った”学生が集まるのかが分からない。

解決策

ターゲット設定とメッセージの明確化

「誰に向けた求人なのか」「自社は何を提供できるのか」を、言語化して採用広報に反映する。たとえば「モノづくりが好きな人材」「リーダーシップを発揮できる環境を求める人材」など、具体的なキーワードで発信すると、自社にマッチする学生が惹かれやすい。

SNSやクローズドコミュニティでの狙い撃ち

興味関心の合う学生が集まるSNSコミュニティや専門サイトに広告を出したり、勉強会を開催したりして、ピンポイントでアプローチする。これにより、数だけでなく質も高い応募が期待できる。

「内定者フォローが弱く、辞退が相次ぐ」

さらに、「採用担当者が疲弊してしまい、内定者フォローやデータ分析に時間を割けない」という課題も見逃せません。特に中小企業やベンチャーでは、人事担当者が他の業務と兼任していることが多く、面接日程調整や説明会の準備だけでも手一杯になりがちです。こうした場合は、ツールを活用したり、業務の一部を外部に委託したりして、少しでもルーティンワークを削減することを検討するべきです。データ分析や戦略立案にはある程度の知識と時間が必要ですが、これを怠ると、いつまでも同じ失敗を繰り返してしまいます。

課題の背景

・採用担当者が多忙で、内定後に学生と頻繁にコミュニケーションを取る余裕がない。

・オンラインだけで内定を出した学生は、企業に対して漠然とした不安を抱きやすい。

解決策

先輩社員や同期との交流機会を増やす

オンラインコミュニティやチャットツール、あるいはオフラインの懇親会などで、内定者同士が自然にコミュニケーションを取り合える場を設ける。企業文化を感じ取る機会を増やし、仲間意識を醸成。

タスク・課題の提供で“当事者意識”を高める

「内定者向け勉強会」「各部署を見学・体験するプログラム」などを設け、学生に自社への期待感と自己成長のイメージを持ってもらう。結果として、入社意欲が維持されやすい。

「採用担当者自身が疲弊してしまう」

紙ベースで管理していた応募書類をATSへ移行し、面接日程調整をオンラインシステムと連携させたことで、採用担当者の負担は大幅に軽減されました。その結果、内定後のフォローに注力できるようになり、応募者体験の向上にも繋がります。必要なデータにいつでもアクセス可能な状態を構築し、担当者の業務効率を高めることが、最終的に採用活動全体の質を高めるための最も有効な手段と言えるでしょう。

課題の背景

・中小企業やベンチャーでは、採用担当者が人事・総務・広報など複数業務を兼任しており、面接日程調整だけで膨大な時間を取られる。

・データの分析や戦略立案よりも、日々のオペレーションに時間を割かれてしまう。

解決策

ツール導入や業務外注でルーティンを削減

ATSの活用や、書類選考の一部を外部に委託するなど、ルーティンワークを減らす仕組みを整える。

現場社員と採用チームを作る

「採用担当者だけで回そうとしない」。現場社員を巻き込むことで、採用イベントの企画や面接官の確保、SNS発信などを分担できる。

生成AIの活用がもたらす可能性

ここからは、昨今の採用シーンで注目を集める「生成AI」の活用について詳しく見ていきたいと思います。

採用業務への活用シーン

一次面談・チャットボット対応

志望動機や基本情報をあらかじめヒアリングし、適性や志向性をある程度スクリーニングできる。

担当者が対応する前段階で学生とのコミュニケーションを自動化することで、担当者の工数を削減。

大量応募の書類選考サポート

PDFやWord形式で提出されたESをAIに読み込ませ、求める条件とのマッチ度合いをスコアリング。

担当者はスコアの高い応募から優先的に目を通すことで、見落としや時間ロスを防げる。

オンライン面接の文字起こし・要約

面接の音声や映像をリアルタイムで文字起こしし、要点を自動要約。

面接官はあとからログをチェックしやすく、評価の一貫性が高まる。また、学生に対するフィードバックも迅速に行える。

コミュニケーション分析

チャットボットやメールのやり取りから、学生の志望度や不安要素を分析する。

辞退リスクの高い学生には人事や先輩社員が重点的にフォローを行うなど、個別最適化が可能。

採用活動の現場では、一次面談や応募書類のスクリーニングを自動化する動きが増えています。たとえば、チャットボットが学生の簡単な職務適性や志望度をヒアリングし、それをAIがスコアリングして担当者に提示する仕組みがあれば、担当者はスコアが高い学生を優先的に個別面談へ誘導できます。

これによって母集団が多くても、担当者が対応すべき学生を絞り込めるため、大幅な効率化が期待できます。また、オンライン面接の音声データをリアルタイムで文字起こしし、要点を要約してくれるツールを導入すれば、面接後の振り返りや合否判定の参考にしやすくなります。複数の面接官がそれぞれメモを取る必要がなくなり、評価のぶれを最小限に抑えられるメリットもあります。

ただし、生成AIを導入する際にはいくつか注意が必要です。まずはデータプライバシーとセキュリティの問題です。学生の個人情報ややり取りをAIに学習させる場合、適切なアクセス制限やセキュリティ対策を施さなければなりません。

次に、AIが学習に使うデータの偏りによっては、公平性に疑問が生じるリスクもあります。たとえば、過去に男性が多く採用されてきたデータをそのまま学習させると、AIが意図せず男性を優先的に評価してしまう可能性があります。

最終的な判断はあくまで人間が行うというルールを敷き、AIを補助ツールとして位置づけることが大切です。

導入コストや運用体制の構築についても、事前に検討する必要があります。いきなり全社的に導入してしまうと、システムの使い方に慣れていないスタッフが混乱し、むしろ業務が滞るケースもあります。

小規模のPoC(概念実証)を一部の部門や工程で行い、実際の効果を見ながら段階的に導入範囲を広げる方法が望ましいといえます。面接や書類選考など、「まずはここをAIで自動化してみよう」というポイントを絞って試し、得られたデータをもとに判断することで、大きな失敗を防ぎやすくなります。

まとめ

採用活動は単なる人材確保の手段ではなく、企業が成長するための大切な投資です。26卒採用で学んだ教訓をもとに、27卒では一歩先を見据えた挑戦をしてみてはいかがでしょうか。テクノロジーやAIを取り入れつつも、人間味のあるコミュニケーションを大切にすること。その両輪をうまく回せる企業こそが、これからの新卒採用市場で存在感を発揮していきます。

もし具体的な課題や疑問があれば、いつでもお問い合わせください。私たちはこれまで培ってきた経験と知見を総動員し、企業の採用活動が成功に結びつくよう全力で伴走いたします。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。