戦略人事とは?経営目標達成を導く「攻めの人事」徹底解説

現代の企業経営は、グローバル化やデジタルトランスフォーメーション(DX)といった事業環境の急速な変化に直面しています。このような状況下において、「戦略人事」は、企業が持続的な成長を遂げるための重要な経営コンセプトとして、その重要性を増しています。これは、人事部門が従来担ってきた管理中心の役割から脱却し、経営戦略の実現を積極的に推進する戦略部門へと転換する考え方であり、人的資源、すなわち「ヒト」の価値を最大化することが求められます。 本記事では、戦略人事の定義とその目的、経営戦略との不可分な連携、従来型の人事管理との比較、主要な構成要素と機能、導入によってもたらされるメリット、そして実践における課題と成功要因について解説します。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・戦略人事という言葉は聞いたことがあるが、具体的な内容をよく知らない経営者、人事担当者

・自社の人事のあり方を見直したいと考えているが、何から手をつければよいか分からない方

・「攻めの人事」というキーワードに関心がある方

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・戦略人事の基本的な定義、目的、従来の人事との違いを体系的に理解できる

・なぜ戦略人事が「攻めの人事」と呼ばれ、経営目標達成に不可欠なのかが明確になる

・戦略人事の全体像を把握し、自社で取り組むべき方向性のヒントを得られる

目次

- 戦略人事の定義と目的

- 経営戦略との不可分な連携

- 従来型人事との対比:管理機能から戦略推進へ

- 戦略人事の中核を成す要素と機能

- 戦略人事導入によるメリットと企業価値向上

- 戦略人事の実践における課題と成功への道筋

- まとめ

戦略人事の定義と目的

戦略人事の定義

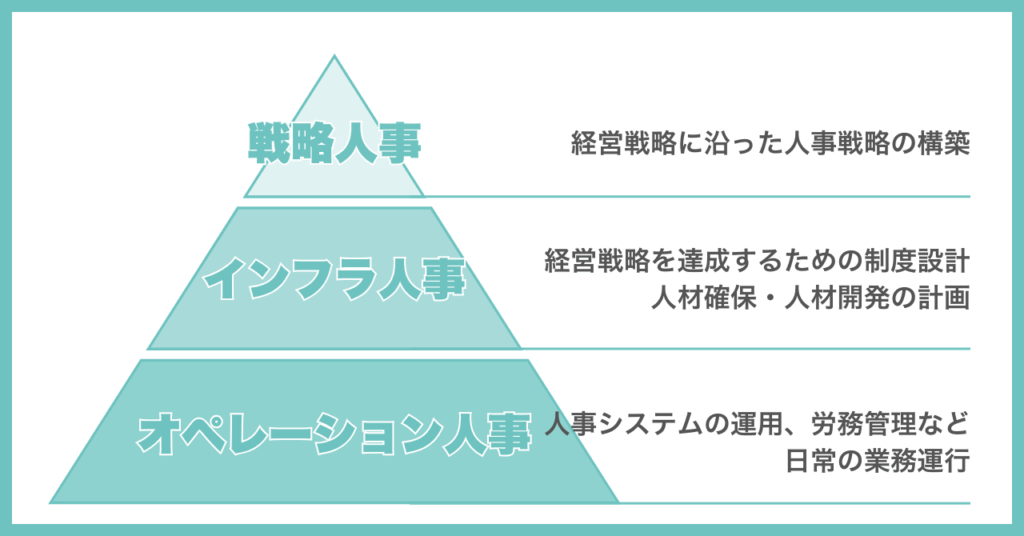

戦略人事とは、企業の経営戦略と人事(人材)マネジメントを密接に連動させ、人的資源「ヒト」を最大限に活用することを通じて、経営目標の達成と業績向上を目指す人事のあり方、またはそのための活動全般を指します。これは、人的資源を単なる管理対象ではなく、企業の価値創造に不可欠な戦略的資産として捉え、その価値を最大化しようとする考え方に基づいています。 この概念は、1990年代に米国の経済学者デイブ・ウルリッチ氏によって提唱され、人事部門が単なるコストセンターではなく、企業価値を生み出すプロフィットセンターとしての役割を担うべきであるという考え方を広めました。その根底には、戦略的人的資源管理(Strategic Human Resources Management: SHRM)の思想があります。 ただし、「戦略人事」の具体的な定義は、企業によって多様性が見られます。企業の業績によってもその捉え方が異なる傾向があり、業績が良い企業では「将来的に目標を達成するために求められる人事制度や施策の企画立案」といった未来志向・計画志向で定義されることが多いのに対し、業績が芳しくない企業では「経営者の意向を遂行する対応・施策」といった、より受動的・実行中心的な意味合いで捉えられるケースも存在します。共通する要素としては、「人財と組織を通じて、事業に貢献すること」「経営計画の実現と人的資源管理のコラボレーション」「経営戦略を実現させる人事」「人で勝てる組織を構築すること」「人材の側面からの経営戦略」「事業部のビジネスパートナーになり得る発言力のある人事」などが挙げられます。

戦略人事の目的

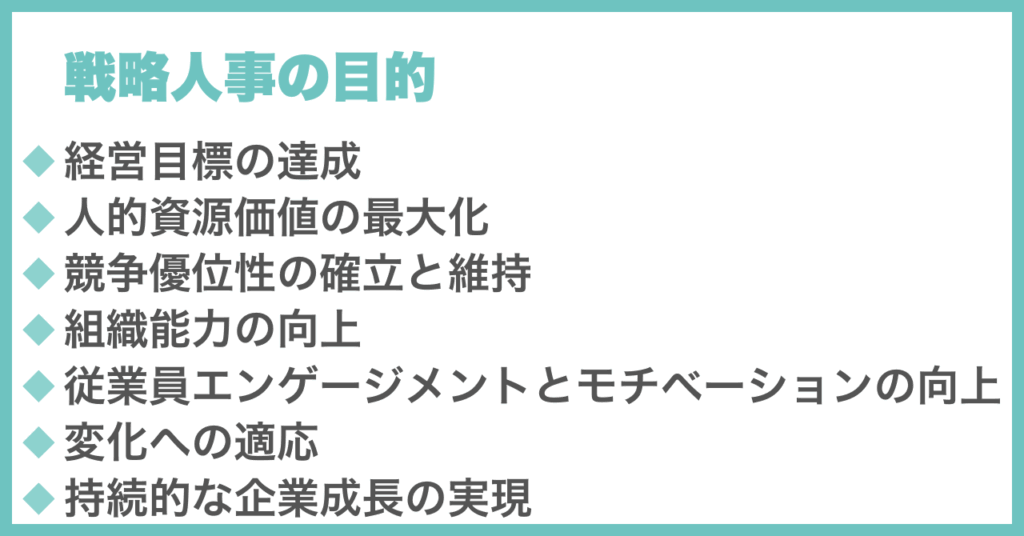

戦略人事の最も重要な目的は、人的資源を企業の業績向上に直接的に貢献させ、経営目標を達成することにあります。変化の激しい現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長するためには、経営資源を戦略的に集中させることが不可欠であり、その中で「ヒト」という資源をいかに経営戦略に適合させ、活用していくかが戦略人事の中心的な課題となります。 より具体的には、以下の目的が挙げられます。

◾️経営目標の達成

→人事戦略を経営戦略と整合させることで、組織全体の目標達成に貢献します。◾️人的資源価値の最大化

→従業員の能力や潜在能力を最大限に引き出し、活用します。◾️競争優位性の確立と維持

→他社が模倣できないような人材戦略を通じて、市場における競争優位性を築き上げます。◾️組織能力の向上

→必要な人材の確保、育成、適材適所の配置を通じて、組織全体の能力を高めます。◾️従業員エンゲージメントとモチベーションの向上

→従業員の組織への貢献意欲や満足度を高めます。◾️変化への適応

→激しい事業環境の変化に対応できるような人材ポートフォリオと組織体制を構築します。◾️持続的な企業成長の実現

→人材価値の最大化を通じて、企業の長期的な成長を支えます。

これらの定義と目的から明らかなように、戦略人事の本質は、人事機能と経営戦略の整合性(アライメント)にあります。複数の情報源が一貫して「経営戦略との連動」や「経営目標の達成」を強調している事実は、戦略人事が単に従来の人事業務を効率化することではなく、経営の方向性に沿った「正しい」人事施策を実行することに主眼を置いていることを示唆しています。人事部門が経営戦略の実現に直接貢献する存在へと変貌することが、戦略人事の核心的な価値提案と言えます。 また、企業によって戦略人事の定義が異なるという指摘は、その実践度や影響力には大きな差が生じうることを示唆しています。企業の状況や経営層の認識が、人事部門が真の戦略的パートナーとして機能できるか、あるいは単なる指示実行部門に留まるかを左右する可能性があります。これは、業績が低迷している企業が、意図せず人事部門の潜在的な貢献を限定してしまっている可能性も示唆しており、戦略人事の導入効果が企業の文脈に大きく依存することを示しています。

経営戦略との不可分な連携

戦略人事の根幹を成すのは、経営戦略との密接かつ不可分な連携です。人事部門は、もはや単なる管理部門ではなく、経営層のビジネスパートナーとして位置づけられます。

経営のパートナーとしての人事

戦略人事の基本的なコンセプトは、人事部門が経営戦略の策定段階から主体的に関与することです。人事戦略は、会社やグループ全体の戦略と完全に連動するように策定される必要があり、もし人事や組織の現状が会社の戦略と乖離している場合には、そのギャップを特定し、修正するための具体的な人事施策を立案・実行する役割を担います。これは、人事部門が経営者の視点を持ち、戦略的な意思決定プロセスに積極的に参加することを意味します。

事業と経営への深い理解

戦略人事を推進するためには、人事担当者が自社の中長期計画や各事業部門の計画内容を深く理解していることが不可欠です。各部署が展開している戦略が経営全体の方向性と合致しているか、個別の施策が戦略目標達成に貢献するものとなっているかを検証する能力が求められます。さらに、財務諸表を読み解く能力を身につけることで、経営層と同じ目線で議論し、より実効性の高い人事戦略を策定することが可能になります。

戦略実行における人事の役割

経営戦略を実行する上で必要とされる要素として、「戦略」「戦術」「戦力」「環境」が挙げられる中で、戦略人事は特に「戦力」(人的資源)と「環境」(組織風土や構造)を最適化する役割を担うとされています。人事部門は、経営戦略の実現に向けて起こりうる事態を予測し、企業の目指す方向性にベクトルを合わせ、必要な準備を進めることが求められます。例えば、「5年以内の株式上場」という経営目標があれば、それを達成するためにどのようなスキルを持つ人材が、いつまでに、何人必要で、どのように育成・配置するのか、といった具体的な人材計画を策定し、実行に移します。経営戦略が企業の進むべき道を示す羅針盤だとすれば、戦略人事は目標達成に必要な人材というエンジンを最適に管理・運用する機能と言えます。

経営戦略との連携を重視する戦略人事の要請は、人事部門自身の能力変革の必要性を強く示唆しています。人事担当者には、従来の人事労務管理の専門知識に加えて、経営戦略、事業運営、財務に関する深い理解、すなわちビジネスアキュメン(ビジネスの状況を理解し、適切な判断を下す能力)が求められます。この能力ギャップは、多くの企業にとって戦略人事導入の大きな障壁となっていると考えられます。 さらに、「戦力」と「環境」を担うという位置づけは、戦略人事が単なる人材の配置に留まらず、戦略実行に適した組織的文脈を形成する役割をも担うことを示しています。「戦力」としての個々の人材の能力開発だけでなく、「環境」としての組織文化、構造、プロセスといった組織開発にも責任を持つことで、人材がその能力を最大限に発揮できる土壌を整えることが戦略人事の重要な機能となります。これは、人材マネジメントと組織開発が一体となって推進されるべきであることを強調しています。

従来型人事との対比:管理機能から戦略推進へ

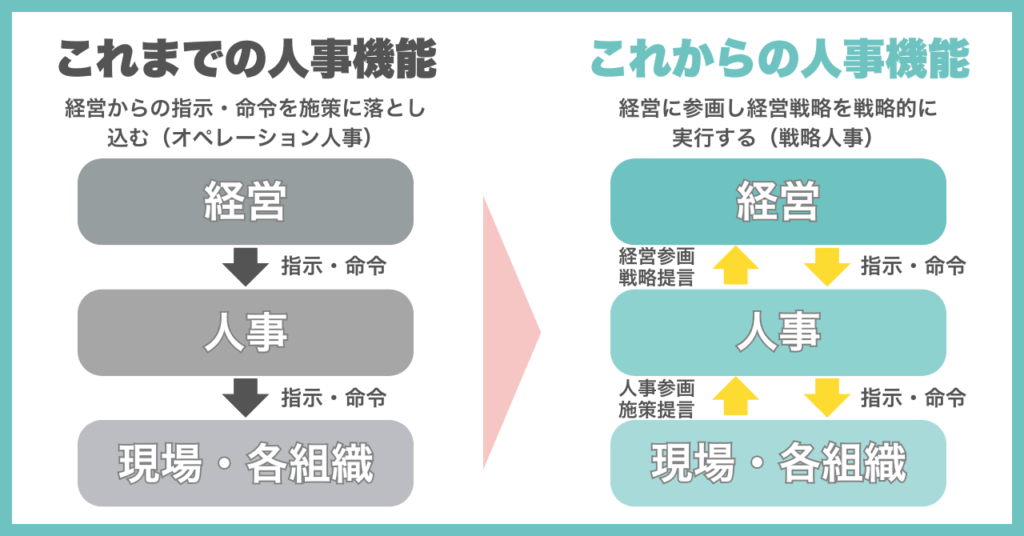

戦略人事の概念をより深く理解するためには、従来の人事管理との違いを明確にすることが重要です。その本質は、人事部門の役割が管理機能中心から戦略推進機能へと大きくシフトする点にあります。

焦点と役割の転換

従来の人事部門は、主に給与計算や労務管理といった定型的なオペレーション業務、就業規則の遵守、過去の慣行や前例に基づいた意思決定に重点を置いてきました。その主な目的は、多くの場合、業務の効率化やリスク管理にありました。これはしばしば「守りの人事」とも表現されます。 これに対し、戦略人事は、経営戦略との連動を最重視し、ビジネスの成果に積極的に貢献することを目指します。事前に異動者リストを作成したり、将来の事業展開を見据えた採用計画を立てたり、戦略実現に必要なスキル開発のための教育体制を整備したりするなど、より能動的で未来志向の活動を展開します。これは「攻めの人事」とも呼ばれ、企業の変革をリードする役割を担います。また、戦略人事は短期的な問題解決だけでなく、より長期的な視点を持って人材戦略を策定・実行します。

役割の具体例

例えば、従来の人事が既存の給与体系に基づいて計算・支払いを行うのに対し、戦略人事は経営戦略上の重要度や市場価値を反映した報酬制度を設計・導入します。また、従来の人事が欠員補充のための採用や定例的な異動発令を行うのに対し、戦略人事は将来のリーダー候補となる人材の発掘・育成(タレントマネジメント)や、新規事業立ち上げに必要なスキルセットを持つ人材の戦略的な獲得・配置を計画的に行います。

リーダーシップの変容:人事部長とCHRO

この役割の変化は、人事部門のリーダーシップ像にも表れています。従来の人事部長(人事労務の実務部門の責任者)は、社内の人材活用に対する責任を負うものの、経営戦略の立案プロセスに深く関与することは限定的でした。一方、CHRO(Chief Human Resources Officer:最高人事責任者)は、経営幹部の一員として、企業の人・モノ・カネといった経営資源全体を俯瞰し、経営レベルで人事戦略を策定・実行する役割を担います。CHROの存在は、人事機能が経営の中枢に位置づけられていることの象徴とも言えます。

従来型人事と戦略人事の比較 以下の表は、従来型人事と戦略人事の主な違いをまとめたものです。

| 側面 | 従来型人事 | 戦略人事 |

|---|---|---|

| 主たる焦点 | ・効率性 ・コンプライアンス ・安定性 | ・業績向上 ・競争優位性 ・成長 ・アジリティ |

| 主要活動 | ・給与計算 ・労務管理 ・規則運用 ・事後的な問題解決 ・定型業務 | ・タレントマネジメント ・組織開発 ・戦略計画 ・人材育成 ・評価・報酬制度設計 ・能動的な変革推進 |

| 経営との関係 | ・サポート機能 ・指示実行者 | ・ビジネスパートナー ・戦略策定への関与 ・リーダーシップ |

| 目標 | ・コスト管理 ・リスク最小化 ・現状維持 | ・企業価値創造 ・戦略目標達成 ・組織能力向上 |

| 時間軸 | ・短期的 ・現在志向 | ・長期的 ・未来志向 |

| 視点 | ・内部的 ・管理的 ・オペレーショナル | ・外部環境も含む戦略的 ・全体最適 |

この比較からわかるように、戦略人事は従来の人事業務を包含しつつも、その目的、活動範囲、経営への関与度において根本的な違いがあります。 戦略人事が「攻めの人事」と表現されることは、人事部門に求められる姿勢が、従来の受動的でリスク回避的なものから、能動的で機会追求的なものへと転換する必要があることを強く示唆しています。「攻め」という言葉は、変化を先取りし、成長機会を創出し、積極的に事業貢献を図るという期待を表しており、単に規則を遵守し、発生した問題に対処するだけでは不十分であることを意味します。これは、人事部門の役割認識とマインドセットの根本的な変革を要求します。 また、人事部長とCHROの役割の違いは、戦略人事を効果的に導入・推進するためには、しばしば経営層における人事機能の位置づけやリーダーシップ構造の見直しが必要になることを示唆しています。人事機能が真の戦略的パートナーとなるためには、経営の意思決定に関与できる地位(例:CHROの設置)と、ビジネス全体を理解し戦略的に思考できるリーダーが必要です。単に役職名を変えるだけでなく、権限、視点、影響力のレベルが異なるリーダーシップが求められます。

戦略人事の中核を成す要素と機能

戦略人事は、単一の活動ではなく、経営戦略と連動した一連の人事活動と、それを支える組織機能によって構成されます。

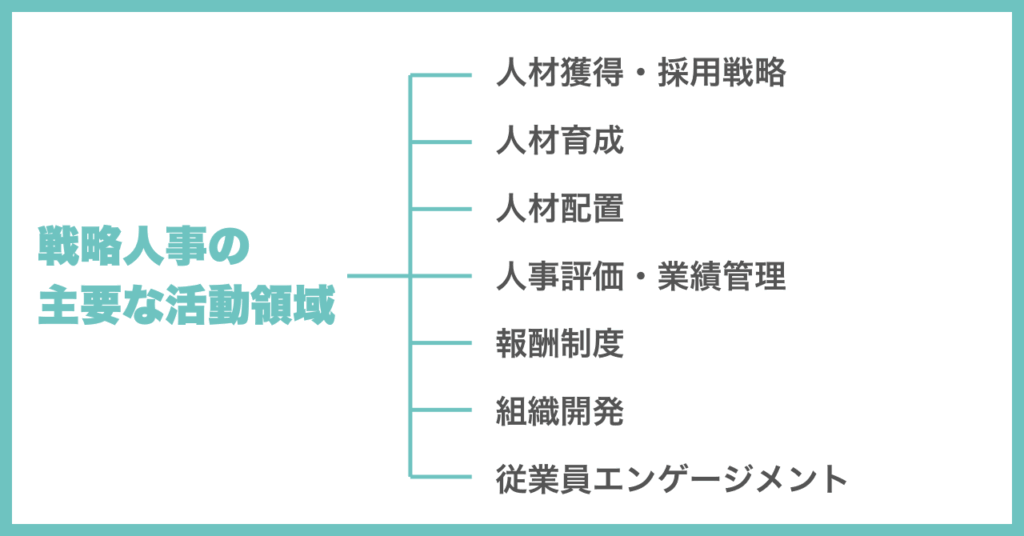

主要な活動領域

戦略人事の視点から再定義・強化される主要な人事活動領域には、以下のようなものがあります。

◾️人材獲得・採用戦略

→経営戦略に基づき、将来必要となる人材像(求める人材像)を明確に定義し、その人材を獲得するための戦略的な採用活動を展開します。◾️人材育成

→従業員の能力開発を計画的かつ戦略的に行い、現在および将来の事業ニーズに応えるスキル・コンピテンシーの向上を図ります。◾️人材配置

→従業員の適性、能力、キャリア志向を考慮しつつ、経営戦略上の重要ポストやプロジェクトに最適な人材を配置することで、組織全体のパフォーマンスを最大化します。◾️人事評価・業績管理

→組織目標と個人の目標・貢献度を連動させた評価制度を設計・運用し、従業員のモチベーション向上と成長を促進します。◾️報酬制度

→従業員の貢献度、市場価値、戦略的重要性などを反映した公正かつ競争力のある報酬制度を設計し、優秀な人材の獲得・維持を図ります。◾️組織開発

→企業理念や価値観の浸透、チームワークの強化、部門間の連携促進などを通じて、組織全体の能力と健全性を高めるための取り組みを行います。これには、経営理念の浸透活動も含まれます。◾️従業員エンゲージメント

→従業員の仕事に対する情熱、組織への愛着、貢献意欲を高めるための施策を計画・実行します。

戦略人事を支える機能モデル

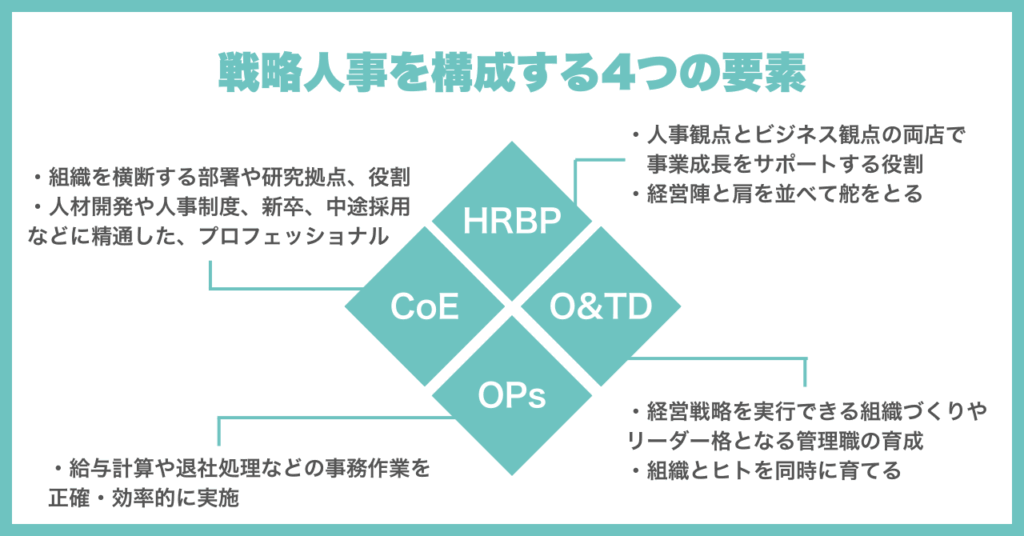

戦略人事を効果的に実行するために、人事部門の組織構造や機能分担に関するモデルが提唱されています。特に、デイブ・ウルリッチ氏の提唱したモデルや、それを発展させた「3ピラーモデル」または「4つの機能」モデルが広く参照されています。

ウルリッチの4つの役割

ウルリッチ氏は当初、人事部門が果たすべき役割として「戦略パートナー」「管理のエキスパート」「従業員のチャンピオン」「変革のエージェント」の4つを提唱しました。これは戦略人事の考え方の基礎となりました。

3ピラー/4つの機能モデル

その後、より具体的な機能分担として、以下のモデルが多くの企業で参考にされています。

◾️HRBP(HRビジネスパートナー)

特定の事業部門や機能部門を担当し、そのビジネスリーダーと密接に連携します。現場のニーズや課題を深く理解し、人事・組織面からの解決策を提供することで、事業成果の最大化を支援します。経営と現場をつなぐ戦略人事の窓口とも言えます。◾️CoE (センターオブエクセレンス)

人材開発、組織開発、報酬制度、人事評価など、特定の専門領域における高度な知識・ノウハウを集約した機能です。全社的な人事制度やプログラムの企画・設計、最新動向の調査・導入、HRBPへの専門的支援などを行います。組織横断的な人事管理の中核を担います。◾️OPs(オペレーションズ)

給与計算、福利厚生、勤怠管理、入退社手続き、人事システム運用といった定型的・効率性が求められる人事業務を集約し、標準化・効率化して提供する機能です。シェアードサービス化やアウトソーシングの活用も視野に入れます。◾️OD&TD(組織開発&タレント開発)

組織全体の能力向上、企業文化の醸成、リーダーシップ開発、次世代人材育成(タレントパイプライン構築)など、組織と人材の長期的な成長を支援する機能です。組織が一体となって目標達成できる環境づくりを目指します。

この3ピラー/4つの機能モデルは、戦略人事を組織的に実装するための実践的な枠組みとして、ある程度のコンセンサスが形成されていることを示唆しています。この構造は、人事部門が日常業務の効率性(OPs)を維持しつつ、専門性(CoE)を高め、事業部門との連携(HRBP)を強化し、長期的な組織能力開発(OD/TD)に取り組むことを可能にします。これは、従来型の画一的な人事部体制では、戦略人事の多岐にわたる要求に応えることが難しい可能性を示唆しています。 また、人材開発(TD)と並んで組織開発(OD)が重要な機能として位置づけられている点は、戦略人事が個々の人材と、その人材が活動する組織システム(文化、構造、プロセス)を不可分のものとして捉えていることを示しています。優秀な人材を採用・育成するだけでは不十分であり、その人材が能力を最大限に発揮し、定着できるような組織環境を同時に整備していく必要があるという認識です。個人の成長と組織の進化を両輪で進めるこの統合的なアプローチは、単なる人材管理に留まらない戦略人事の重要な特徴と言えます。

戦略人事導入によるメリットと企業価値向上

戦略人事の導入は、単に人事部門の役割を変えるだけでなく、企業全体に多岐にわたる具体的なメリットをもたらし、企業価値の向上に貢献します。

経営目標達成への貢献

最も直接的かつ重要なメリットは、経営戦略と連動した人事施策を通じて、組織全体のパフォーマンスを向上させ、経営目標の達成に大きく貢献できることです。

競争力の強化

戦略的な人材獲得・育成・配置により、他社にはない独自の組織能力を構築し、市場における競争優位性を確立・維持することが可能になります。特に、変化の激しい市場においては、人的資源の質と活用方法が競争力の源泉となります。

組織能力の向上

経営戦略の実現に必要なスキルや能力を持つ人材を計画的に確保・育成し、適材適所に配置することで、組織全体の能力が底上げされ、事業遂行能力が強化されます。

従業員エンゲージメントと定着率の向上

公正な評価制度、成長機会の提供、戦略目標達成への貢献実感などを通じて、従業員のモチベーション、満足度、組織へのコミットメントが高まります。これは、生産性の向上だけでなく、優秀な人材の離職率低下にもつながり、人材の定着に貢献します。

環境変化への適応力強化

事業環境の変化や新たな戦略課題に対して、迅速かつ柔軟に対応できる人材ポートフォリオと組織体制を構築することができます。変化に対応できるスキルを持つ人材の獲得が、市場優位性を確保する上で重要となります。

組織文化の醸成と浸透

企業の理念や価値観を人事施策(採用、評価、育成など)に反映させることで、従業員への浸透を図り、一体感のある強い組織文化を醸成することができます。

社会的要請への対応

近年重要視されるESG(環境・社会・ガバナンス)やサステナビリティといった社会的な要請に対しても、人的資本経営の観点から戦略的に対応しやすくなります。

これらのメリットを俯瞰すると、戦略人事の効果が、採用効率や研修時間といった従来の人事指標に留まらず、業績、競争力、適応力といった具体的なビジネス成果に結びついていることがわかります。これは、戦略人事の価値が、人事機能の効率化ではなく、事業全体の成功への貢献度によって測られるべきであることを明確に示しています。 さらに、組織能力の向上、従業員エンゲージメントの向上、そして環境変化への適応力強化といったメリットの間には、相互に強化し合う好循環(ポジティブ・フィードバック・ループ)が存在すると考えられます。戦略的な人材マネジメントによって従業員の能力と意欲が高まると、組織全体のパフォーマンスと変化対応力が向上し、それが更なる成長とエンゲージメント向上につながる、というサイクルです。戦略的な人材への投資は、単に欠員を埋めるだけでなく、組織全体のレジリエンスとパフォーマンスを高める効果が期待できます。

戦略人事の実践における課題と成功への道筋

戦略人事の導入は多くのメリットをもたらす一方で、その実践には様々な課題が伴います。しかし、それらの課題を認識し、適切な対策を講じることで、成功への道筋を描くことが可能です。

実践における主な課題

戦略人事の導入・推進にあたって、多くの企業が直面する可能性のある課題は以下の通りです。

◾️人事部門の戦略的ケイパビリティ不足

人事部門に戦略人事の推進に必要なリソース(人員、予算)が不足している場合があります。また、担当者に戦略的思考やビジネス感覚が欠けている、あるいは戦略人事という概念自体が抽象的で具体的な方法論を確立できていない場合もあります。◾️経営層の理解・支援不足

経営層が戦略人事の重要性を十分に理解していない、あるいは人事部門を単なる管理部門と見なし、戦略的パートナーとして認識していない場合があります。トップのコミットメントが得られないと推進は困難です。◾️日常業務の負担

人事部門が給与計算や労務管理などの日常的な管理業務に追われ、戦略的な業務に十分な時間と労力を割けない状況があります。◾️部門間の連携不足

人事部内の採用、企画、労務などのチーム間での連携が取れていない、あるいは人事部門と経営企画部門や各事業部門との間で十分な連携が図られていない場合があります。◾️効果測定の困難さ

人事施策が事業成果に与える影響を定量的に測定し、その効果を具体的に示すことが難しい場合があります。◾️導入・実行上の問題

新しい制度や役割の導入時に現場の混乱を招く可能性があります。戦略人事が機能するためには組織文化の変革が必要となる場合があります。策定された戦略と現場の実態との間に乖離が生じる、整合性を保つことが難しい場合があります。◾️リソース制約

特に人材開発に必要な予算や投資が不足している場合があります。◾️人事担当者の意識改革

従来の管理業務中心の考え方から脱却し、戦略的な視点を持つことへの抵抗感や困難さが存在する場合があります。◾️日本企業特有の課題

多くの日本企業が戦略人事の実践に苦慮している現状があり、これは従来の年功序列や終身雇用を前提とした人事システム、あるいは人事部の役割に対する固定観念などが影響している可能性が考えられます。

成功のための要諦

これらの課題を克服し、戦略人事を成功させるためには、以下の要素が重要となります。

◾️経営戦略との強固な連携とトップコミットメント

経営戦略を深く理解し、人事戦略との整合性を常に確保することが最重要です。そのためには、前提となる経営戦略自体が明確である必要があり、経営トップが戦略人事の重要性を認識し、積極的に関与・支援することが不可欠です。◾️人事部門の能力向上と意識改革

人事担当者が経営戦略を理解し、ビジネス感覚を磨き、戦略的な視点を持つことが求められます。人事担当者自身が戦略人事の重要性と役割を深く理解する必要があります。◾️部門横断的な連携とコミュニケーション

人事部門、経営層、各事業部門が密接に連携し、協力体制を築くことが重要です。特に、現場の従業員やリーダーからの信頼を得ること(現場からの信頼)が不可欠であり、戦略人事に基づく施策の背景や目的を従業員に丁寧に説明し、理解と協力を求める姿勢が求められます。◾️データに基づいた意思決定

人事に関するデータを収集・分析し、客観的な根拠に基づいて人事戦略の策定や施策の実行、効果測定を行うことが重要です。組織の状況を正確に可視化し把握することが前提となります。HRテクノロジーの活用も有効です。◾️明確な目標設定と効果測定

戦略遂行に必要な人材の確保、従業員のモチベーション向上など、人事管理が目指すべき成果目標を具体的に定め、経営成果との結びつきを明確にします。施策の効果を測定し、継続的に改善していくプロセスが重要です。◾️人事業務の統合性と整合性

採用、育成、評価、配置といった各人事機能が、互いに矛盾なく連携し、一貫したメッセージを発するように設計・運用します(水平適合)。◾️従業員視点の重視

従業員の意見やニーズに耳を傾け、人事戦略や施策に反映させることで、エンゲージメント向上につなげます。戦略遂行と同時に、従業員の気持ちやモチベーションへの配慮も重要です。経営戦略から導かれる「求める人材像」を明確化し、共有することも有効です。◾️推進体制の整備

CHROやHRBPといった専門性の高い役職を設置し、戦略人事の推進役とすることが有効です。また、定型的な人事業務をアウトソーシングすることも、人事部門が戦略的業務に集中するための一つの選択肢です。◾️継続的な見直しと改善

一度策定した人事戦略や施策も、環境変化や効果測定の結果に基づき、柔軟に見直し、改善を続けていくことが不可欠です。

課題と成功要因を比較すると、両者が表裏一体の関係にあることがわかります。例えば、「経営層の理解不足」という課題は、「トップコミットメントの必要性」という成功要因に直結します。「人事部門の能力不足」は「人事の能力向上と意識改革」の重要性を示唆します。このことは、戦略人事の成功が、単一の特効薬によってもたらされるのではなく、経営層の意識改革、人事部門の能力開発、部門間連携の強化、データ活用の推進といった多岐にわたる要素に、組織全体で計画的かつ同時に取り組む必要があることを示しています。 また、「現場からの信頼」や「従業員の声への傾聴」が成功要因として挙げられている点は重要です。戦略人事は経営戦略というトップダウンの視点と強く結びついていますが、その実行においては、現場の従業員の理解と協力が不可欠であり、ボトムアップの感度が求められます。戦略的な人員配置や評価制度の変更などが、現場から乖離した一方的なものと受け取られれば、従業員のモチベーション低下や混乱を招きかねません。施策の意図を丁寧に伝え、従業員の状況や意見を考慮することで、戦略と現場の橋渡しをすることが、円滑な導入と定着の鍵です。 さらに、データやHRテクノロジーの活用が繰り返し言及されていることは、戦略人事がますます客観的な根拠に基づく(エビデンス・ベースド)アプローチへと移行していることを示唆しています。人事に関する意思決定において、経験や勘だけに頼るのではなく、人材ポートフォリオ、スキルギャップ、エンゲージメントレベル、施策の効果などをデータに基づいて分析し、計画・実行・評価することが、戦略の精度を高め、経営層や他部門に対する説明責任を果たす上で不可欠になっています。これは、効果測定の困難さという課題への対応策とも言えます。

まとめ

戦略人事とは、人事管理を経営戦略と不可分に統合し、人的資源(「ヒト」)の価値を最大化することで、企業の業績向上と競争優位性の確立を目指す、極めて重要な経営アプローチです。 これは、従来の人事部門が担ってきた管理・運営中心の役割から、経営目標達成に能動的に貢献する戦略的パートナーへと根本的に変革することを意味します。人事部門は、企業の持続的な成長を実現するためのエンジンとして機能することが期待されています。 戦略人事の成功には、経営層の深い理解と強力なコミットメント、経営戦略と完全に整合した人事戦略の策定、ビジネスアキュメンとデータ分析能力を備えた人事部門の能力向上、HRBP・CoE・OPsといった機能的な組織体制の構築、そして個々の人材開発(TD)と組織開発(OD)の両面からのアプローチが不可欠です。 変化が常態化し、人材の重要性がますます高まる現代において、戦略人事の導入と実践は、もはや選択肢の一つではなく、企業が将来にわたって成長し、競争環境を勝ち抜くための必須要件と言えます。それは、人事部門だけの課題ではなく、経営層を含む組織全体の意識改革とコミットメントを必要とする取り組みであり、最終的には人的資本を企業価値創造の中核に据えることにつながります。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。