社員の不満が「復讐」に変わる前に!リベンジ退職とは?

近年、企業の経営者や人事責任者の間で、「リベンジ退職」という言葉が静かに、しかし確実に注目を集めています。この言葉は、単に社員が会社を去るという現象を指すのではありません。そこには、企業に対する積年の不満や、時には「仕返し」とも取れるような強い意志が込められているのです。本記事では、この「リベンジ退職」という現象を深掘りし、その定義、トレンド化の背景、組織にもたらす深刻なリスク、そして本質的な課題を明らかにします。さらに、リベンジ退職を未然に防ぐための具体的なアプローチ法を提示するとともに、これを組織改革への貴重なフィードバックと捉え、未来志向の人材戦略を構築するためのヒントを提供します。本稿が、読者である経営者および人事責任者の皆様にとって、自社の人材定着戦略を見つめ直し、より強固な組織を築くための一助となれば幸いです。

目次

- リベンジ退職のリアル:その定義とトレンド化の背景

- なぜ今、リベンジ退職がトレンドになっているのか?

- 不満が「仕返し」に変わる構造:リベンジ退職のメカニズム

- リベンジ退職が組織にもたらす深刻なリスク

- リベンジ退職の本質的な課題

- リベンジ退職を未然に防ぐための実践的アプローチ

- リベンジ退職は組織改革への貴重なフィードバック

- まとめ

リベンジ退職のリアル:その定義とトレンド化の背景

リベンジ退職とは?

「リベンジ退職」とは、一般的に、従業員が勤務していた企業に対して抱いていた不満や怒り、あるいは正当に評価されなかったという思いなどを背景に、意図的に組織に何らかの損害を与えたり、困難な状況に陥らせたりする形で退職すること、または退職後の行動を指します。単に次のキャリアステップに進むための転職とは異なり、そこには企業へのネガティブな感情と、それに対する「報復」や「意思表示」といった側面が色濃く反映されます。

具体例としては、以下のような行動が挙げられます。

繁忙期の突然の退職

プロジェクトの佳境や決算期、年末商戦といった、組織が最も人手を必要とするタイミングを狙って退職を告げ、業務に大きな支障をきたすケースです。

意図的な引き継ぎ拒否や不十分な引き継ぎ

後任者やチームメンバーが困窮することを知りながら、業務の引き継ぎを意図的に行わない、あるいは極めて不十分な形で済ませるケースです。これにより、業務の継続性が損なわれ、残された従業員に過度な負担がかかります。

企業内部の情報やネガティブ情報の暴露

退職後、SNSや口コミサイト、あるいはメディアなどを通じて、企業の内部情報、未公表の不祥事、ハラスメントの実態、待遇への不満などを暴露するケースです。これにより、企業の評判やブランドイメージが著しく毀損される可能性があります。

顧客や同僚の引き抜き

企業への不満を理由に退職し、競合他社へ移籍する際に、元いた企業の主要な顧客や優秀な同僚を引き抜こうとする行為も、リベンジ退職の一形態と見なされることがあります。

これらの行動は、企業にとって直接的・間接的に大きなダメージとなり得るため、リベンジ退職は単なる個人の退職問題として軽視できないのです。

なぜ今、リベンジ退職がトレンドになっているのか?

リベンジ退職という現象が、近年特に注目を集めるようになった背景には、複数の社会的・経済的要因が複雑に絡み合っています。

雇用慣行の変化とキャリア観の変容

かつての日本型雇用システムであった終身雇用制度は実質的に崩壊し、ジョブ型雇用の導入が進むなど、個人のキャリアは企業に依存するのではなく、自律的に形成するものという意識が浸透してきました。これにより、従業員はより良い労働条件や成長機会を求めて転職することへの心理的ハードルが下がり、企業への帰属意識も相対的に低下しています。

ジョブ型雇用についてはこちらの記事を参考にして下さい。

労働者の権利意識の高まり

労働関連法規の整備や社会全体のコンプライアンス意識の向上に伴い、従業員の権利意識も高まっています。不当な扱いや劣悪な労働環境に対して、泣き寝入りするのではなく、声を上げたり、然るべき行動を取ったりすることへの抵抗感が薄れてきました。

SNSの普及と情報拡散の影響

Facebook、X (旧Twitter)、Instagram、TikTokといったSNSの爆発的な普及は、個人の情報発信力を飛躍的に高めました。企業内部の不満や問題点が、退職者によってSNS上で容易に、かつ広範囲に拡散されるようになり、これが企業へのプレッシャーとなるケースが増えています。

企業による不誠実な対応への反発

業績悪化などを理由とした「ステルス解雇(実質的な解雇でありながら、自己都合退職に見せかけるような手法)」や、リストラクチャリングにおける不透明なプロセス、約束された待遇の反故など、企業側の不誠実な対応が従業員の不信感を増幅させ、リベンジ感情を引き起こす一因となっています。

世代間の価値観の変化

若年層を中心に、仕事に対する価値観が変化し、ワークライフバランスや個人の成長、社会貢献などを重視する傾向が強まっています。旧態依然とした企業文化やマネジメントスタイルに対して、強いフラストレーションを感じる従業員が増えていることも、リベンジ退職の背景にあると考えられます。

不満が「仕返し」に変わる構造:リベンジ退職のメカニズム

リベンジ退職は、単なる突発的な感情の爆発ではなく、多くの場合、長期間にわたる不満の蓄積と、それが解消されないことへの絶望感、そして最終的には企業や特定の個人に対する強いネガティブな感情へと変質していくプロセスを経て発生します。この章では、従業員の不満がどのようにして「仕返し」という行動にまでエスカレートするのか、そのメカニズムを心理的側面と組織的側面から分析します。

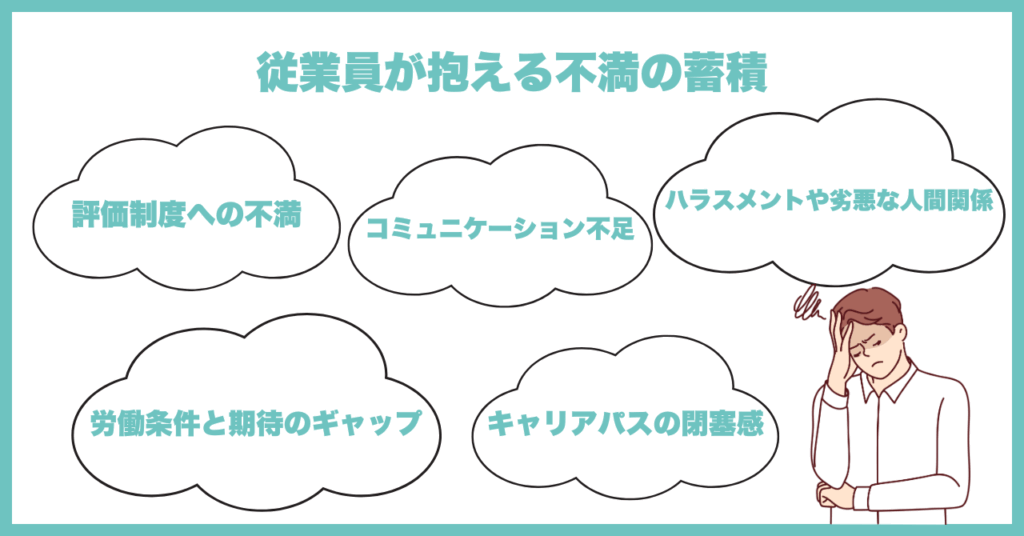

従業員が抱える不満の蓄積

リベンジ退職の根底には、従業員が日常的に感じる様々な不満が存在します。これらが一つ一つは些細なことであっても、積み重なり、かつ改善の兆しが見えない場合、深刻な問題へと発展します。主な不満の要因としては、以下のようなものが挙げられます。

評価制度への不満

自身の成果や貢献が正当に評価されず、給与や昇進・昇格といった処遇に反映されないことへの不満は、従業員のモチベーションを著しく低下させます。特に、評価基準の曖昧さ、上司による評価の偏り、フィードバックの欠如、あるいは好き嫌いに基づく不公平な評価などが繰り返されると、従業員は企業に対する信頼を失い、強い不公平感を抱きます。

ハラスメントや劣悪な人間関係

パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントといった各種ハラスメント行為は、被害を受けた従業員の心身に深刻なダメージを与えます。また、陰湿ないじめ、無視、過度なプレッシャー、協力体制の欠如といった職場の人間関係の悪化も、従業員の精神的な負担を増大させます。企業側がこれらの問題の存在を認識しながらも、適切な調査や対策を怠り、被害者が救済されない状況が続けば、従業員は自己防衛のために退職を選択せざるを得なくなります。

キャリアパスの閉塞感

従業員は、自身の専門性を高めたい、新しいスキルを習得したい、より責任のあるポジションに挑戦したいといったキャリアに関する多様な成長欲求を持っています。しかし、企業側が従業員のキャリア志向を理解せず、画一的な人事配置を行ったり、成長機会や昇進のチャンスが一部の従業員に偏っていたりすると、従業員は自身の将来に対する展望を見いだせなくなります。特に、入社時に期待していたキャリアパスが実現されない、あるいは約束されていた研修機会が提供されないといった「約束反故」は、企業への不信感を強めます。

労働条件と期待のギャップ

採用面接時や内定時に提示された職務内容、労働時間、休日、福利厚生といった労働条件が、入社後の実態と大きくかけ離れている場合、従業員は企業に対して「騙された」という感情を抱きかねません。長時間労働の常態化、サービス残業の強要、有給休暇の取得しづらさなども、従業員の不満を増大させる要因となります。

コミュニケーション不足

上司と部下、あるいは部門間のコミュニケーションが不足していたり、一方的であったりすると、業務上の誤解や認識の齟齬が生じやすくなります。特に、上司からの指示が不明確であったり、部下からの意見や提案が聞き入れられなかったりする状況が続くと、従業員は疎外感や無力感を覚え、組織へのエンゲージメントが低下します。

これらの不満は、一つ一つがリベンジ退職に直結するわけではありません。しかし、複数の不満が複合的に絡み合い、長期間にわたって放置されることで、従業員の心の中で企業に対するネガティブな感情が徐々に醸成されていくのです。

「仕返し」へと向かわせる心理的要因

蓄積された不満が、なぜ「仕返し」という攻撃的な行動へと転化するのでしょうか。そこには、人間の持つ複雑な心理的メカニズムが関与しています。

公正世界仮説の崩壊と怒り

人は本能的に「世界は公正であるべきだ」「努力は報われるべきだ」という信念(公正世界仮説)を持っています。しかし、職場で理不尽な扱いや不公平な評価を受け続けると、この信念が裏切られ、強い怒りや憤りの感情が生じます。この怒りが、不公正な状況を作り出した企業や個人に向けられるのです。

コントロール感の喪失と回復欲求

不当な評価やハラスメント、キャリアの停滞といった状況は、従業員から自己のキャリアや人生に対するコントロール感を奪います。リベンジ退職という行動は、失われたコントロール感を取り戻し、「自分は無力ではない」という感覚を回復しようとする試みと解釈できます。

自尊心の傷つきと防衛機制

不当な扱いは従業員の自尊心を深く傷つけます。リベンジという形で企業に反撃することは、傷ついた自尊心を守り、自己の価値を再確認しようとする防衛機制の一環とも考えられます。

裏切りへの報復感情

特に、入社時の約束を反故にされたり、信頼していた上司に裏切られたりした場合、従業員は強い裏切り感を抱きます。この感情が、相手に対して何らかの形で報復したいという動機につながることがあります。

カタルシスの希求

長期間にわたる不満やストレスを抱え込んだ結果、それを一気に解放したいという心理が働くことがあります。リベンジ退職という形で企業に一撃を加えることで、一時的なカタルシス(精神的な浄化)を得ようとするのです。

これらの心理的要因が複雑に絡み合い、従業員をリベンジ退職という最終手段へと向かわせるのです。

組織的な要因との関連性

従業員の不満がリベンジ感情へと発展する背景には、個人の心理だけでなく、組織の構造や文化といった組織的な要因も深く関わっています。

心理的安全性の欠如

従業員が「こんなことを言ったら評価が下がるのではないか」「反対意見を述べたら不利益を被るのではないか」といった不安を感じ、本音を言えないような職場環境(心理的安全性が低い状態)では、不満は表明されずに内向し、水面下で増幅していきます。そして、ある日突然、リベンジ退職という形で噴出するリスクが高まります。

公正性の低い組織文化

評価や処遇、昇進・昇格などにおいて、客観的な基準よりも上司の個人的な感情や社内政治が優先されるような、公正性に欠ける組織文化は、従業員の不信感を招き、リベンジ退職の温床となります。

従業員エンゲージメントの低下

従業員が自社の理念やビジョンに共感し、仕事に誇りを持ち、組織に貢献したいと心から思える状態(エンゲージメントが高い状態)であれば、多少の不満があっても建設的な解決策を模索しようとするでしょう。しかし、エンゲージメントが低い状態では、不満は容易に諦めや怒りへと転化しやすくなります。

コミュニケーションチャネルの機能不全

従業員が不満や問題を抱えた際に、安心して相談できる窓口や、意見を吸い上げる仕組みが機能していない場合、問題は未解決のまま放置され、リベンジ退職のリスクを高めます。

リベンジ退職は、個人の問題として片付けるのではなく、これらの組織的な要因が複合的に作用した結果として現れる現象であると理解することが、根本的な対策を講じる上で不可欠です。

リベンジ退職が組織にもたらす深刻なリスク

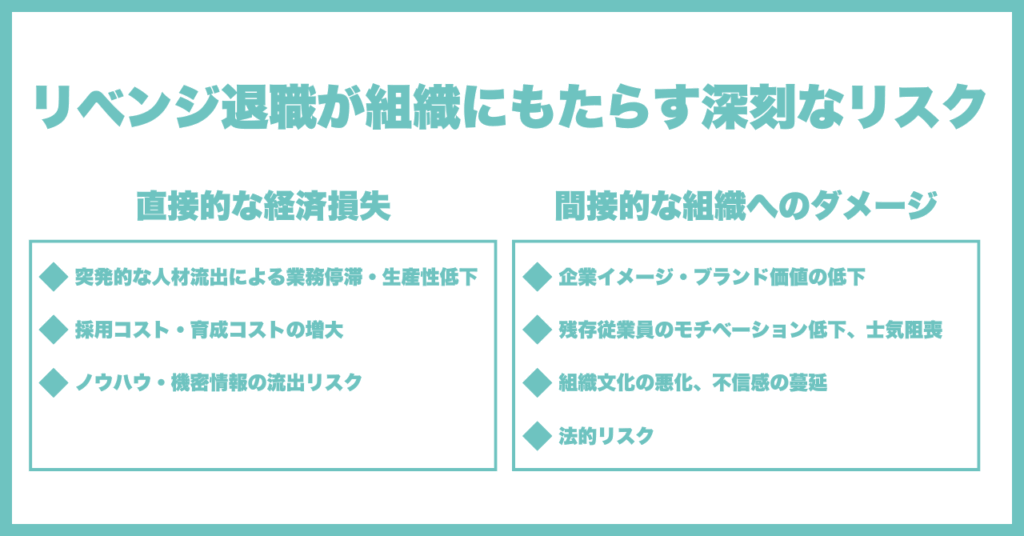

リベンジ退職は、単に一人の従業員が去るという事象に留まらず、組織に対して多岐にわたる深刻なリスクをもたらします。これらのリスクは、短期的な業務の混乱から、長期的な企業価値の毀損にまで及ぶ可能性があり、経営者や人事責任者はその影響の大きさを正しく認識する必要があります。この章では、リベンジ退職が組織にもたらす具体的なリスクを、直接的な経済損失と間接的な組織へのダメージに分けて詳述します。

直接的な経済損失

リベンジ退職は、まず目に見える形で企業に経済的な損失を与えます。

突発的な人材流出による業務停滞・生産性低下

特に専門性の高い業務や、属人化していた業務を担当していた従業員が、十分な引き継ぎ期間を設けずに突然退職した場合、当該業務が停滞し、組織全体の生産性が著しく低下する可能性があります。

採用コスト・育成コストの増大

欠員を補充するための採用活動には、求人広告費、人材紹介会社への手数料、採用担当者の人件費など、多大なコストが発生します。特に、リベンジ退職によって急遽発生した欠員の場合、通常よりも高い報酬を提示して経験者を採用せざるを得ないケースや、採用までに長期間を要するケースも少なくありません。

ノウハウ・機密情報の流出リスク

企業が長年かけて蓄積してきた独自の技術情報、顧客情報、営業ノウハウ、経営戦略といった機密情報が、退職者を通じて競合他社に流出するリスクは極めて深刻です。特に、企業に対して強い不満を抱いて退職した従業員が、意図的に情報を持ち出し、移籍先の企業でそれを利用するような事態が発生すれば、企業の競争力を根底から揺るがしかねません。

これらの直接的な経済損失は、企業の収益性を圧迫し、経営の安定性を損なう要因となります。

間接的な組織へのダメージ

リベンジ退職がもたらす影響は、金銭的な損失だけに留まりません。組織の根幹を揺るがすような、目に見えにくい間接的なダメージも深刻です。

企業イメージ・ブランド価値の低下

退職者がSNSや口コミサイト、あるいはメディアを通じて、企業の内部事情や待遇、ハラスメントの実態といったネガティブな情報を発信した場合、それは瞬く間に拡散し、企業の評判やブランドイメージを著しく損なう可能性があります。特に、信憑性の高い内部告発や、感情に訴えかけるような暴露は、社会的な注目を集めやすく、一度失墜したイメージを回復するには多大な時間と労力を要します。

残存従業員のモチベーション低下、士気阻喪

リベンジ退職に至った従業員の不満や退職理由が社内で共有されると、同様の不満を抱える他の従業員や、その状況を目の当たりにした従業員の間に動揺が広がり、会社に対する不信感や将来への不安が増大します。これにより、組織全体のモチベーションが低下し、生産性のさらなる悪化や、連鎖的な退職を引き起こす可能性も否定できません。

組織文化の悪化、不信感の蔓延

リベンジ退職が頻発するような状況は、組織内に不健全な疑心暗鬼や不信感が蔓延していることの現れとも言えます。従業員同士の信頼関係が損なわれ、オープンなコミュニケーションが阻害されるようになると、組織の一体感が失われ、協力体制も崩壊しかねません。このような組織文化の悪化は、イノベーションの停滞や、変化への対応力の低下といった、より深刻な問題へとつながっていきます。

法的リスク

退職者による告発内容が、労働基準法違反(例:サービス残業の強要、不当解雇)、ハラスメント(例:パワーハラスメント、セクシャルハラスメントの放置)、安全配慮義務違反などに該当する場合、企業は労働基準監督署からの調査や是正勧告、あるいは被害者からの損害賠償請求といった法的なリスクに直面する可能性があります。これらの法的トラブルは、企業の社会的信用をさらに失墜させ、経済的な負担も増大させます。

リベンジ退職がもたらすこれらのリスクは、相互に関連し合いながら組織を蝕んでいきます。経営者や人事責任者は、これらのリスクを未然に防ぐための対策を講じることが、企業の持続的な成長にとって不可欠であることを強く認識する必要があります。

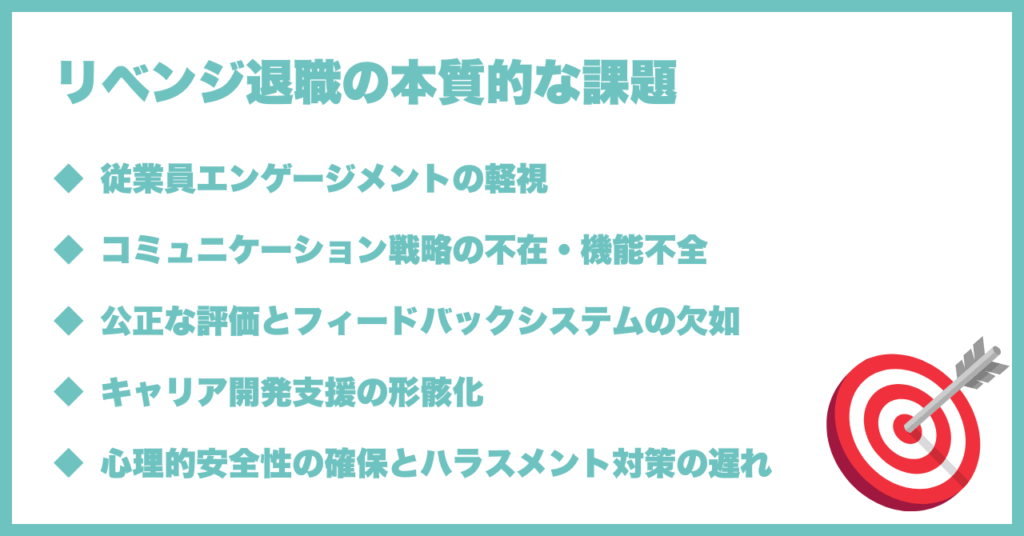

リベンジ退職の本質的な課題

リベンジ退職という現象は、単に個々の従業員の不満の表出として捉えるべきではありません。その根底には、企業が従業員との向き合い方や組織運営において、本質的な何かを見誤っている可能性が潜んでいます。この章では、リベンジ退職が浮き彫りにする、企業が抱える構造的な課題について深掘りします。これらの課題を認識し、真摯に向き合うことこそが、真の人材定着戦略の第一歩となります。

従業員エンゲージメントの軽視

リベンジ退職の最も根源的な原因の一つは、従業員エンゲージメントの軽視です。エンゲージメントとは、従業員が自社の理念やビジョンに共感し、仕事に対して情熱と誇りを持ち、組織の成功に自発的に貢献しようとする意欲的な状態を指します。しかし、多くの企業では、業績目標の達成や短期的な成果を優先するあまり、従業員のエンゲージメントを高めるための施策が後回しにされがちです。

コミュニケーション戦略の不在・機能不全

組織内におけるコミュニケーションの量と質は、従業員の満足度や定着率に大きな影響を与えます。しかし、多くの企業で、経営層から現場へ、あるいは上司から部下へのコミュニケーションが一方通行であったり、必要な情報が適切に共有されていなかったりするケースが見受けられます。

公正な評価とフィードバックシステムの欠如

従業員が最も不満を抱きやすい領域の一つが、人事評価です。評価基準が曖昧であったり、評価者の主観や偏見が入り込む余地が大きかったりすると、従業員は「正当に評価されていない」という不公平感を強く抱きます。

キャリア開発支援の形骸化

現代の従業員は、単に給与を得るためだけでなく、仕事を通じて自己成長を遂げ、自身のキャリアを主体的に築いていきたいという欲求を強く持っています。しかし、多くの企業において、従業員のキャリア開発支援は、形式的な研修制度の提供に留まっていたり、個々のキャリア志向に寄り添ったきめ細やかなサポートが不足していたりする現状があります。

心理的安全性の確保とハラスメント対策の遅れ

従業員が安心して本音を語り、失敗を恐れずに新しいことに挑戦できるような「心理的安全性」の高い職場環境は、従業員のエンゲージメントを高め、組織の活性化に不可欠です。しかし、依然として多くの企業で、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントといった各種ハラスメントが後を絶たず、また、そうした問題が発生した際の相談窓口が機能していなかったり、被害者が二次被害を恐れて声を上げられない状況が放置されていたりします。

これらの本質的な課題は、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、経営者や人事責任者がこれらの課題から目を背けることなく、真摯に向き合い、地道な改善努力を継続していくことこそが、リベンジ退職を防ぎ、従業員が真に活躍できる組織を築くための唯一の道と言えるでしょう。

リベンジ退職を未然に防ぐための実践的アプローチ

リベンジ退職は、企業にとって大きな脅威ですが、決して不可避なものではありません。従業員の声に真摯に耳を傾け、組織的な課題に正面から向き合い、具体的な対策を講じることで、そのリスクを大幅に低減させることが可能です。この章では、リベンジ退職を未然に防ぐための実践的なアプローチを、多角的な視点から提案します。

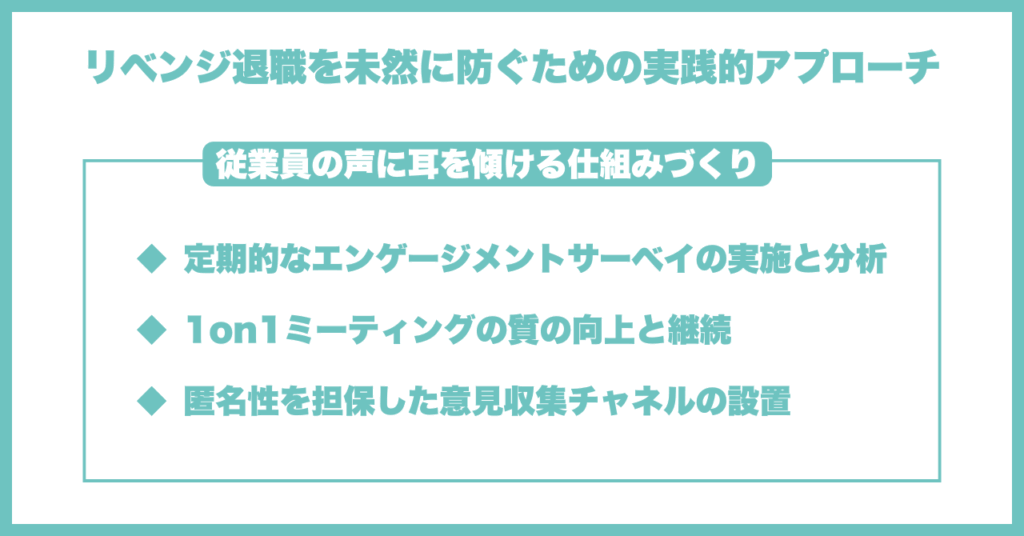

従業員の声に耳を傾ける仕組みづくり

リベンジ退職の多くは、従業員の不満や懸念が表明されず、あるいは表明されても適切に対処されないまま放置された結果として発生します。したがって、従業員が安心して本音を語り、その声が経営層や人事部門に届く仕組みを構築することが、予防の第一歩となります。

定期的なエンゲージメントサーベイの実施と分析

従業員のエンゲージメントレベルや満足度、組織風土に対する認識などを定期的に測定し、その結果を詳細に分析します。匿名性を担保することで、従業員はより率直な意見を表明しやすくなります。サーベイ結果から課題を特定し、具体的な改善アクションプランに繋げることが重要です。

1on1ミーティングの質の向上と継続

上司と部下が定期的に1対1で対話する1on1ミーティングは、部下の状況把握、キャリア相談、不満や懸念の早期発見に有効な手段です。ただし、形式的な実施に終わらせず、上司が傾聴の姿勢を持ち、部下が安心して本音を話せるような信頼関係を構築することが不可欠です。ミーティングで出た課題や要望に対しては、上司が責任を持って対応するか、適切な部署に繋ぐ必要があります。

匿名性を担保した意見収集チャネルの設置

従業員がハラスメントや不正行為、あるいは組織に対する意見や提案などを、不利益を被る心配なく表明できるチャネルを設けることも有効です。例えば、社内目安箱の設置、外部委託による内部通報窓口の開設などが考えられます。寄せられた意見や通報に対しては、迅速かつ公正に対応する体制を整えることが信頼性を高める上で重要です。

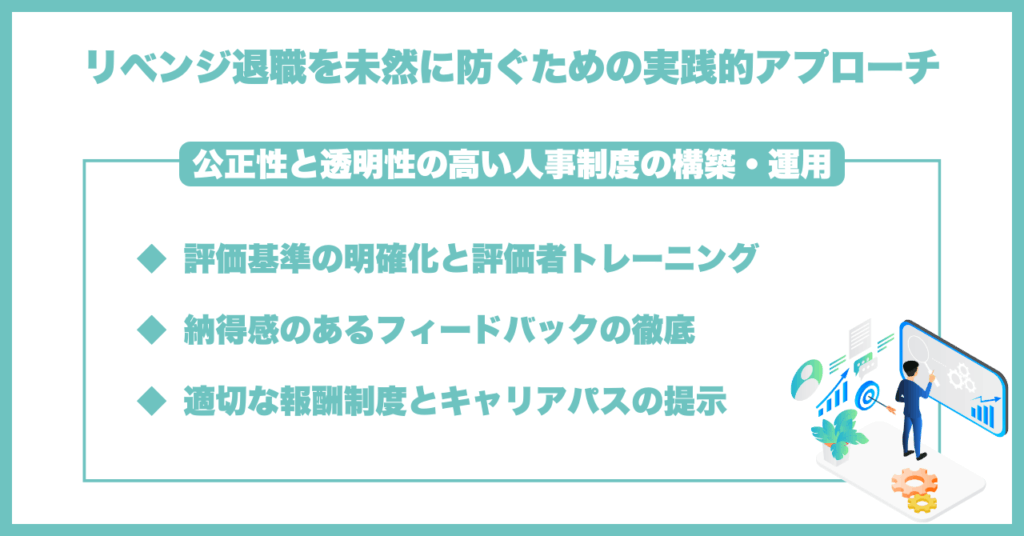

公正性と透明性の高い人事制度の構築・運用

人事評価や処遇に対する不満は、リベンジ退職の主要な引き金の一つです。従業員が納得感を持って働くためには、公正性と透明性の高い人事制度の構築と、その適切な運用が不可欠です。

評価基準の明確化と評価者トレーニング

評価項目や基準を具体的に定め、全従業員に公開することで、評価の透明性を高めます。また、評価者(主に管理職)に対しては、評価基準の理解、評価スキルの向上、無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)の排除などを目的としたトレーニングを定期的に実施し、評価のばらつきや不公平感を抑制します。

納得感のあるフィードバックの徹底

評価結果を伝える際には、具体的な事実に基づいて、良かった点と改善点を明確にフィードバックします。一方的な通告ではなく、従業員の自己評価や意見も聞きながら、双方向のコミュニケーションを心がけることが、納得感を高める上で重要です。また、改善に向けた具体的なアクションプランを共に考え、その実行をサポートする姿勢も求められます。

適切な報酬制度とキャリアパスの提示

従業員の貢献度や成果が、給与や賞与といった報酬に適切に反映される仕組みを構築します。また、従業員が自社で長期的なキャリアを展望できるよう、多様なキャリアパスを提示し、それぞれのキャリア目標達成に向けた支援を行います。

心理的安全性の醸成とハラスメントの根絶

従業員が安心して働き、能力を最大限に発揮できるためには、心理的安全性が確保された職場環境と、ハラスメントのないクリーンな組織風土が不可欠です。

経営層からのコミットメント発信

経営トップが、ハラスメントを一切許容しないという強いメッセージを社内外に明確に発信し、その撲滅に向けた断固たる姿勢を示すことが重要です。これにより、組織全体でハラスメント防止に取り組む意識が高まります。

ハラスメント防止研修の実施と相談窓口の機能強化

全従業員を対象としたハラスメント防止研修を定期的に実施し、ハラスメントの定義、影響、予防策、発生時の対応などについて正しい知識を周知徹底します。また、ハラスメントに関する相談窓口を設置し、被害者が安心して相談でき、迅速かつ適切な対応が受けられる体制を整備します。相談者のプライバシー保護と不利益な取り扱いの禁止を徹底することも重要です。

インクルーシブな組織文化の醸成

性別、年齢、国籍、価値観などの多様性を尊重し、誰もが互いを認め合い、能力を発揮できるインクルーシブな組織文化を醸成します。これにより、従業員は組織への帰属意識を高め、安心して働くことができます。

従業員の成長とキャリア自律を支援する施策

従業員の成長意欲に応え、主体的なキャリア形成を支援することは、エンゲージメント向上と人材定着に繋がります。

多様な学習機会の提供

階層別研修、専門スキル研修、eラーニング、資格取得支援制度、社内外の勉強会への参加奨励など、従業員のニーズやキャリアプランに合わせた多様な学習機会を提供します。

キャリアコンサルティングの導入

専門のキャリアコンサルタントによるキャリア相談の機会を提供し、従業員が自身のキャリアについて考え、目標を設定し、その実現に向けた計画を立てることを支援します。

社内公募制度やジョブローテーションの活性化

従業員が自らの意思で希望する部署や職務に挑戦できる社内公募制度や、多様な経験を積むためのジョブローテーションを活性化することで、マンネリ化を防ぎ、新たなスキル習得やキャリアの可能性を広げます。

退職予兆の早期発見と適切な対応

リベンジ退職に至る前には、何らかの予兆が見られるケースも少なくありません。これらのサインを早期に察知し、適切に対応することで、最悪の事態を回避できる可能性があります。

勤怠状況やパフォーマンスの変化に注意

遅刻や欠勤の増加、業務パフォーマンスの低下、会議での発言減少、周囲とのコミュニケーション回避といった変化は、従業員が何らかの問題を抱えているサインかもしれません。管理職は、部下の些細な変化にも気を配り、必要に応じて声かけや面談を行います。

退職面談の質の向上

従業員から退職の申し出があった際には、形式的な手続きで終わらせず、退職理由や会社に対する本音を丁寧にヒアリングする退職面談(出口調査)を実施します。ここで得られた情報は、組織課題の発見や今後の改善に繋がる貴重な財産となります。

これらの実践的アプローチは、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合っています。企業は、自社の状況や課題に合わせてこれらの施策を組み合わせ、継続的に取り組んでいくことが、リベンジ退職を未然に防ぎ、真に人材が定着する組織を築くための鍵となります。

リベンジ退職は組織改革への貴重なフィードバック

リベンジ退職という現象は、企業にとってネガティブな側面ばかりが強調されがちですが、見方を変えれば、それは組織が抱える潜在的な課題を浮き彫りにし、改革を促す貴重なフィードバックと捉えることができます。退職者が最後に残す「声なき声」に真摯に耳を傾け、それを組織改善に繋げる姿勢こそが、真に強い組織を築く上で不可欠です。この章では、リベンジ退職を組織改革の機会として捉え、具体的な改善サイクルを確立するための視点を提供します。

退職者の声から学ぶべきこと(ネガティブ情報をポジティブに転換)

リベンジ退職に至った従業員が抱えていた不満や問題意識は、他の多くの従業員も同様に感じている可能性があります。退職面談や、場合によっては退職後にSNSなどで発信されたネガティブな情報も、感情的に反発するのではなく、組織の課題を特定するための重要なデータとして冷静に受け止める必要があります。例えば、「評価が不公平だ」という声が多ければ評価制度の見直しを、「成長機会がない」という声が多ければキャリア開発支援の強化を検討するなど、具体的な改善策に繋げることができます。重要なのは、これらの情報を単なる「悪口」や「不満分子の戯言」として切り捨てるのではなく、組織の健全性を示すバロメーターとして活用する意識です。

組織課題の可視化と改善サイクルの確立

退職者の声やエンゲージメントサーベイの結果などから得られた情報は、組織課題を客観的に可視化するために活用します。特定された課題に対しては、具体的な改善目標を設定し、アクションプランを策定・実行します。そして、その効果を定期的に検証し、必要に応じてプランを修正していくというPDCAサイクルを確立することが重要です。この改善サイクルを継続的に回していくことで、組織は常に学習し、進化し続けることができます。例えば、ハラスメントに関する相談が増加しているのであれば、研修内容の見直しや相談窓口の周知徹底、あるいは加害者への厳格な対応といった対策を講じ、その後、相談件数の変化や従業員の意識調査を通じて効果を測定します。このような地道な取り組みが、リベンジ退職の温床となる組織的な問題を根本から解決していくことに繋がります。

人材定着こそが持続的成長の鍵(攻めの人事戦略へ)

リベンジ退職を防ぎ、従業員の定着率を高めることは、単に採用コストや教育コストを削減するといった守りの側面だけでなく、企業の持続的な成長を実現するための「攻めの人事戦略」の根幹を成します。従業員が安心して長く働き続けたいと思える魅力的な組織は、優秀な人材を惹きつけ、その能力を最大限に引き出すことができます。そして、高いエンゲージメントを持つ従業員は、顧客満足度の向上やイノベーションの創出にも貢献します。リベンジ退職というネガティブな事象をきっかけに、自社の人材戦略全体を見直し、従業員一人ひとりが尊重され、成長を実感できる組織文化を構築することこそが、変化の激しい時代を勝ち抜くための最も確実な投資と言えるでしょう。

リベンジ退職という痛みを伴う経験を、単なる損失として終わらせるのではなく、より良い組織へと変革するための糧とすることができるかどうかは、経営者と人事責任者の意識と行動にかかっています。

まとめ

本記事では、「リベンジ退職」という現代企業が直面する喫緊の課題について、その定義、背景、リスク、本質的な課題、そして具体的な予防策と組織改革への繋げ方について詳述してきました。リベンジ退職は、従業員の不満や企業への不信感が極限に達したときに見られる、ある種の最終警告とも言える現象です。これを未然に防ぎ、従業員が心から「この会社で働き続けたい」と思えるような魅力的な組織を構築することは、企業の持続的な成長にとって不可欠な取り組みです。

しかし、組織内部の視点だけでは、長年の慣習や固定観念に囚われ、本質的な課題を見誤ってしまったり、有効な対策を打ち出せなかったりすることも少なくありません。そのような時、外部の専門家の客観的な視点や知見を取り入れることが、問題解決の突破口となることがあります。

「すごい人事コンサルティング」は、まさにそのような企業の皆様を力強くサポートするために存在します。私たちは、リベンジ退職の根本原因となる組織課題の診断から、公正で透明性の高い人事制度の設計、従業員エンゲージメント向上のための具体的な施策立案、心理的安全性を醸成するための研修プログラム開発、そして経営層から管理職、一般社員に至るまでの意識改革支援まで、人材と組織に関するあらゆる課題に対して、オーダーメイドのソリューションを提供します。

例えば、以下のようなお悩みをお持ちの経営者様、人事責任者様は、ぜひ一度「すごい人事コンサルティング」にご相談ください。

・最近、理由の不明確な退職者が増えている。

・従業員のモチベーションが低下しているように感じる。

・人事評価制度に対する不満の声が聞こえてくる。

・社内のコミュニケーションに課題を感じている。

・ハラスメント対策を強化したいが、何から手をつければ良いかわからない。

・より魅力的な企業文化を醸成し、人材の採用力と定着率を高めたい。

「すごい人事コンサルティング」は、豊富な経験と専門知識を持つコンサルタントが、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、課題の本質を見極め、具体的な行動計画の策定から実行、そして効果検証までを一貫してご支援いたします。私たちは、単に問題点を指摘するだけでなく、貴社が自律的に課題を解決し、持続的に成長していけるような組織能力の向上を目指します。

リベンジ退職という危機を、組織変革の好機と捉え、未来志向の人材戦略へと舵を切るために。ぜひ、「すごい人事コンサルティング」の専門性と情熱をご活用ください。貴社からのご連絡を心よりお待ちしております。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。