えるぼし認定とは?2種類の認定基準・企業が取得するメリット・申請の流れを徹底解説

近年、企業の持続的な成長戦略において、ダイバーシティ&インクルージョンの推進、とりわけ「女性活躍」は、もはや単なる努力目標ではなく、必須の経営課題として認識されています。少子高齢化による労働力人口の減少が進む中、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境を整備することは、企業の競争力維持・向上に直結します。このような背景から、女性活躍推進に積極的に取り組む企業を国が「お墨付き」を与える制度として、今、多くの人事担当者や経営者から注目を集めているのが「えるぼし認定」です。

しかし、「えるぼし認定という言葉は聞いたことがあるが、具体的な内容はよく知らない」「自社にとってどのようなメリットがあるのか、申請するには何をすれば良いのか分からない」といった声も少なくありません。

本記事では、企業の成長を牽引する人事・経営者の皆様に向けて、えるぼし認定の基本的な概要から、2種類の認定基準、企業が取得する具体的なメリット、そして申請から取得までの流れに至るまで、網羅的かつ分かりやすく徹底解説します。

目次

- えるぼし認定とは?女性活躍を推進する企業の証

- 2種類の認定基準:「えるぼし」と「プラチナえるぼし」の違いを比較

- 企業がえるぼし認定を取得する3つの大きなメリット

- えるぼし認定の申請から取得までの完全ステップガイド

- まとめ

えるぼし認定とは?女性活躍を推進する企業の証

えるぼし認定は、企業の女性活躍推進に関する取り組みを客観的に評価し、その実績を社会に示すための重要な指標です。まずは、その基本的な定義と、現代の企業経営においてなぜ重要視されているのかを解説します。

女性活躍推進法に基づく国の認定制度

えるぼし認定とは、2016年4月に全面施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法)」に基づいて、厚生労働大臣が認定する制度です 。この法律は、女性が職業生活において、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために制定されました。

企業は、自社の女性の活躍状況を把握・分析し、それに基づいた行動計画を策定・届出することが求められます。その上で、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良であると認められた企業が、申請を通じて「えるぼし認定」を受けることができます。

認定を受けた企業は、その証として認定マーク(愛称「えるぼし」)を商品や広告、名刺、求人票などに使用することが可能となり、女性が活躍できる職場環境であることを社内外に広くアピールできます。

えるぼしマークの由来 「えるぼし」という愛称は、女性の活躍を意味する「Lady」や「Lead」の頭文字である「L」と、企業の優れた取り組みを星で評価するイメージを組み合わせて名付けられました。星の数は、認定の段階を示しています。

なぜ今、えるぼし認定が企業にとって重要なのか?

現代の企業経営において、えるぼし認定の重要性はますます高まっています。その理由は、単に法令を遵守するという受動的な側面だけではありません。

近年、投資家や金融機関が企業の長期的な成長性を評価する上で、財務情報だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを重視する傾向が世界的に強まっています。えるぼし認定は、このうち「S(社会)」、特にジェンダー平等や人材活用といった側面における企業のポジティブなアクションを客観的に証明する強力な指標となります。

また、求職者、特に優秀な若手人材や女性は、就職先を選ぶ際に、企業のダイバーシティ&インクルージョンへの姿勢を重要な判断基準の一つとしています。えるぼし認定を取得していることは、求職者に対して「女性が長期的なキャリアを築きやすい、働きがいのある企業である」という明確なメッセージとなり、採用活動における大きなアドバンテージになり得ます。

さらに、社内的にも、女性従業員のモチベーション向上や定着率の改善、ひいては組織全体の生産性向上といった好循環を生み出すきっかけとなるでしょう。このように、えるぼし認定は、企業の社会的評価と経済的価値を同時に高める、戦略的な一手として位置づけることができるのです。

2種類の認定基準:「えるぼし」と「プラチナえるぼし」の違いを比較

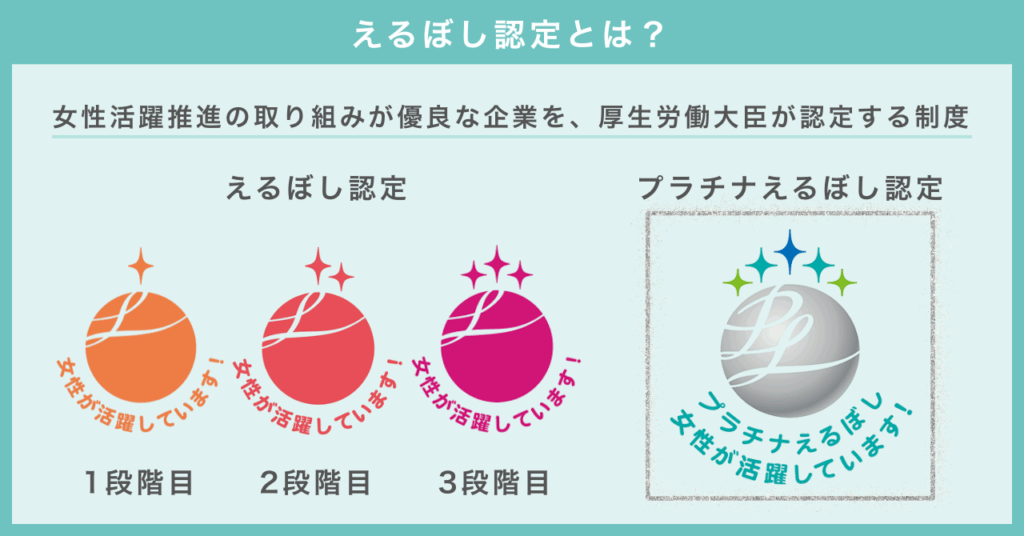

えるぼし認定制度は、企業の取り組みレベルに応じて2種類、さらに「えるぼし認定」の中には3つの段階が設けられています。自社が目指すべきレベルを明確にするためにも、それぞれの基準を正確に理解しておくことが不可欠です。ここでは、「えるぼし認定」と、その上位に位置する「プラチナえるぼし認定」の具体的な基準を比較しながら詳しく解説します。

えるぼし認定:3段階の評価基準を詳しく解説

えるぼし認定は、以下の5つの評価項目のうち、基準を満たした項目数に応じて3つの段階(1つ星〜3つ星)に分かれます。

【えるぼし認定 5つの評価項目】

| 評価項目 | 主な基準内容(概要) |

| 1. 採用 | 男女別の採用競争倍率が同程度であること。または、正社員に占める女性比率が業界平均以上であること。 |

| 2. 継続就業 | 女性労働者の平均継続勤務年数が男性の7割以上であること。または、女性の継続雇用割合が男性の8割以上であること。 |

| 3. 労働時間等の働き方 | 法定時間外・休日労働時間の月平均が、全従業員について45時間未満であること。 |

| 4. 管理職比率 | 管理職に占める女性比率が業界平均以上であること。または、課長級への昇進における男女差が小さいこと。 |

| 5. 多様なキャリアコース | 直近3事業年度で、女性の非正規社員から正社員への転換、キャリアアップに資する異動、再雇用、30歳以上の女性採用などの実績があること。 |

これらの項目は、女性が入社してから管理職として活躍し、さらに多様な形でキャリアを継続していくまでの一連のプロセスを評価できるように設計されています。

そして、これらの評価項目をいくつ満たしているかによって、認定の段階が以下のように決まります。

| 認定段階 | 基準を満たす項目数 | その他の要件 |

| 3段階目(★★★) | 5項目すべて | 満たした5項目すべての実績を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。 |

| 2段階目(★★) | 3〜4項目 | ・満たした項目の実績を公表していること。 ・満たさない項目について、関連する取り組みを実施し、その状況を公表するとともに、2年以上連続で実績が改善していること。 |

| 1段階目(★) | 1〜2項目 | ・満たした項目の実績を公表していること。 ・満たさない項目について、関連する取り組みを実施し、その状況を公表するとともに、2年以上連続で実績が改善していること。 |

まずは自社の現状を5つの評価項目に照らして分析し、どの段階を目指せるか、また、上位の段階を目指すためにはどの項目を改善する必要があるかを把握することが第一歩となります。

プラチナえるぼし認定:最高水準の認定を得るための要件

「プラチナえるぼし認定」は、えるぼし認定(いずれかの段階)を取得している企業のうち、さらに高い水準で女性活躍推進の取り組みを実践し、顕著な実績を上げている企業が受けられる、いわば「最高ランク」の認定です。

プラチナえるぼし認定を取得するためには、えるぼし認定の5つの評価項目すべてを満たすことに加え、以下のような、より厳しい要件をクリアする必要があります。

行動計画の目標達成

策定した一般事業主行動計画に定めた目標を達成していること。男女雇用機会均等推進者等の選任

「男女雇用機会均等推進者」および「職業家庭両立推進者」を選任していること。情報公表の充実

女性活躍推進法が定める情報公表項目のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で毎年公表していること。継続就業・管理職比率のより高い基準

「継続就業」や「管理職比率」の項目において、えるぼし認定よりも高い水準の基準値(例:継続就業では男女差が8割以上、管理職比率では業界平均の1.5倍以上など)を満たすこと。

特筆すべきは、プラチナえるぼし認定を取得した企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されるという大きなメリットがある点です。これは、企業の自主的かつ継続的な取り組みが極めて高いレベルにあると国が認めた証であり、事務的な負担が軽減されるだけでなく、企業のブランドイメージを飛躍的に高める効果が期待できます。

プラチナえるぼし認定は、女性活躍推進のトップランナー企業であることを社会に示す、最も権威ある証明と言えるでしょう。

企業がえるぼし認定を取得する3つの大きなメリット

えるぼし認定は、企業の社会的責任(CSR)活動の一環という側面に留まらず、事業活動に直接的・間接的な好影響をもたらす多くのメリットがあります。ここでは、特に企業経営の観点から重要となる3つのメリットを掘り下げて解説します。

メリット1:企業イメージ向上と採用競争力の強化

えるぼし認定を取得する最大のメリットの一つが、「女性が活躍できる働きやすい企業」としてのブランドイメージ向上です。認定の証である「えるぼしマーク」を自社のウェブサイトや会社案内、求人広告などに掲載することで、企業のポジティブな姿勢を社内外に強くアピールできます。

現代の求職者、特にミレニアル世代やZ世代と呼ばれる若手層は、給与や待遇といった条件面だけでなく、企業のビジョンや社会貢献への姿勢、働きがいを重視する傾向にあります。えるぼし認定は、ダイバーシティ&インクルージョンを推進し、従業員一人ひとりを大切にする企業文化を持つことの客観的な証明となり、優秀な人材、特に長期的なキャリア形成を望む意欲の高い女性からの応募を増やす効果が期待できます。

実際に、えるぼし認定を取得した企業からは、「採用応募者数が増加した」「女性の応募比率が高まった」といった声が数多く聞かれます。人材獲得競争が激化する中で、えるぼし認定は他社との明確な差別化要因となり、採用活動を有利に進めるための強力な武器となるでしょう。

メリット2:公共調達における加点評価でビジネスチャンスを拡大

国や地方公共団体、独立行政法人などが行う公共調達の一部では、えるぼし認定(およびプラチナえるぼし認定)を取得している企業を評価項目に加え、入札時に加点する制度が導入されています。

これは「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」を評価する仕組みの一環であり、価格だけでなく、企業の社会的取り組みも評価して受注者を決定する「総合評価落札方式」や「企画競争」において有利に働きます。

加点の度合いは調達案件によって異なりますが、えるぼし認定の段階(1段階目〜3段階目、プラチナ)が高いほど、より大きな加点を受けられるのが一般的です。公共調達を事業の柱の一つとしている企業や、今後参入を目指している企業にとって、この加点評価は受注の可能性を大きく高める、見過ごすことのできないメリットです。ビジネスチャンスを確実に掴むためにも、えるぼし認定の取得は有効な戦略となります。

メリット3:日本政策金融公庫による低金利融資制度

えるぼし認定企業は、日本政策金融公庫が提供する「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を、通常よりも低い金利(特別利率)で利用することができます。

この融資制度は、非正規雇用の従業員の処遇改善や、生産性向上に資する設備投資、人材育成など、働き方改革に関連する幅広い用途に活用できます。女性活躍推進のための環境整備(例:事業所内保育施設の設置、テレワーク導入のためのシステム構築など)にも利用可能です。

新たな設備投資や制度導入には相応のコストがかかりますが、この低金利融資制度を活用することで、資金調達コストを抑えながら、より積極的に女性活躍推進の取り組みを進めることが可能になります。企業の財務戦略の観点からも、えるぼし認定は大きな価値を持つと言えるでしょう。

えるぼし認定の申請から取得までの完全ステップガイド

えるぼし認定を取得するためには、いくつかのステップを順に進める必要があります。ここでは、申請の前提となる準備から、実際の申請、そして認定取得後の対応まで、一連の流れを具体的に解説します。人事・経営者の皆様がスムーズに手続きを進められるよう、各ステップのポイントを押さえていきましょう。

Step 1: 一般事業主行動計画の策定と届出

えるぼし認定申請のすべての始まりは、「一般事業主行動計画」の策定です。これは、自社の女性活躍に関する状況を客観的に把握し、課題を分析した上で、具体的な目標と取組内容をまとめた計画書です。

1. 状況の把握と課題分析 まずは、以下の4つの「基礎項目」について、自社の状況を数値で把握します。

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女の平均継続勤務年数の差異

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

・管理職に占める女性労働者の割合

これらのデータを分析し、「女性の採用が少ない」「勤続年数に男女差がある」「特定の部署で残業が多い」「女性管理職が少ない」といった自社の課題を明確にします。

2. 行動計画の策定 課題分析の結果を踏まえ、以下の項目を盛り込んだ行動計画を策定します。

計画期間

2年〜5年で設定するのが一般的です。数値目標

「女性管理職比率を〇%以上にする」「男女の平均勤続年数差を〇年以下にする」など、具体的かつ達成可能な目標を設定します。取組内容

目標達成のために何を行うか(例:女性向けのキャリア研修の実施、長時間労働の是正策、柔軟な勤務制度の導入など)を具体的に記述します。実施時期

取組内容のスケジュールを明確にします。

3. 社内周知と外部公表 策定した行動計画は、非正社員を含むすべての従業員に周知しなければなりません。イントラネットへの掲載や社内報での通知、事業所内での掲示などの方法で行います。また、自社のウェブサイトへの掲載や、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への登録などにより、外部にも公表する必要があります。

4. 労働局への届出 最後に、策定した行動計画を管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ届け出ます。この届出をもって、えるぼし認定申請の前提条件が一つクリアされます。

Step 2: 女性の活躍に関する情報公表

次に行うべきは、自社の女性活躍に関する情報の公表です。これは、求職者や社会に対して、企業の透明性を示す上で非常に重要です。

公表する情報は、女性活躍推進法で定められた項目の中から、企業の従業員数に応じて指定された数を選択します。公表は、前述の「女性の活躍推進企業データベース」で行うのが最も一般的で、えるぼし認定の実績公表にも使用するため、この段階で登録・活用に慣れておくことをお勧めします。

常時雇用する労働者が101人以上の企業では、この情報公表が義務となっています。えるぼし認定の基準にも、このデータベース上での実績公表が要件として含まれているため、必ず実施しましょう。

Step 3: 認定申請と審査のポイント

上記のステップが完了したら、いよいよえるぼし認定の申請です。

1. 申請書類の準備 以下の主な書類を準備します。

基準適合一般事業主認定申請書

厚生労働省のウェブサイトから様式をダウンロードできます。一般事業主行動計画の写し

労働局へ届け出たもの。各種実績を証明する書類

5つの評価項目の実績値が客観的にわかる資料(労働者名簿、賃金台帳、タイムカードの写しなど)を準備します。

2. 申請 準備した書類一式を、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ提出します。郵送、持参、または電子申請(e-Gov)での手続きが可能です。

3. 審査 提出された書類に基づき、労働局が審査を行います。審査の過程で、書類内容の確認や追加資料の提出を求められる場合があります。審査期間は申請内容や労働局の混雑状況によって異なりますが、一般的には数ヶ月程度かかることが多いようです。

審査のポイントは、提出する実績値の算出根拠が明確であり、それを裏付ける資料が正確に整備されていることです。特に、各評価項目の計算方法や対象者の範囲など、厚生労働省が示す基準を正しく理解し、それに沿って数値を算出することが重要です。不明な点があれば、事前に労働局に相談することも有効です。

認定取得後の義務と注意点

無事に認定を取得した後も、企業には果たすべき義務があります。

えるぼし認定企業は、認定基準を満たした項目の実績値を、少なくとも年に1回更新し、「女性の活躍推進企業データベース」で公表し続けなければなりません。 1段階目や2段階目の認定企業の場合は、基準を満たしていない項目についても、その改善に向けた取組状況を同様に公表する必要があります。

この公表を怠ると、認定が取り消される可能性もあるため注意が必要です。えるぼし認定は、一度取得すれば終わりではなく、継続的な取り組みと情報発信が求められる制度であることを理解しておきましょう。これは、企業が持続的に女性活躍を推進していくための重要な仕組みとなっています。

まとめ

本記事では、女性活躍推進に取り組む企業のための「えるぼし認定」について、その概要から認定基準、取得のメリット、申請方法に至るまで解説しました。

えるぼし認定は、単なる法令遵守の証ではありません。それは、企業の未来への投資であり、持続可能な成長を実現するための極めて戦略的な一手です。認定取得を通じて、企業は以下のような好循環を生み出すことができます。

1.企業文化の変革

女性活躍推進への取り組みが全社的に可視化され、多様な人材が働きやすい環境が醸成されます。2.人材戦略の強化

優秀な人材、特に意欲の高い女性から「選ばれる企業」となり、採用力と定着率が向上します。3.企業価値の向上

ESG評価の向上、公共調達での優位性、低金利融資の活用などを通じて、企業の社会的評価と経済的価値が共に高まります。

申請プロセスには、行動計画の策定や実績値の算出など、一定の手間と時間が必要です。しかし、そのプロセス自体が、自社の現状を見つめ直し、人事戦略を再構築する絶好の機会となります。

まずは、本記事で紹介した5つの評価項目に基づき、自社の現状を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。そして、えるぼし認定の取得を、単なる目標ではなく、企業の成長戦略の重要なマイルストーンとして位置づけ、全社一丸となって取り組んでいくことが、これからの時代を勝ち抜くための鍵となるでしょう。

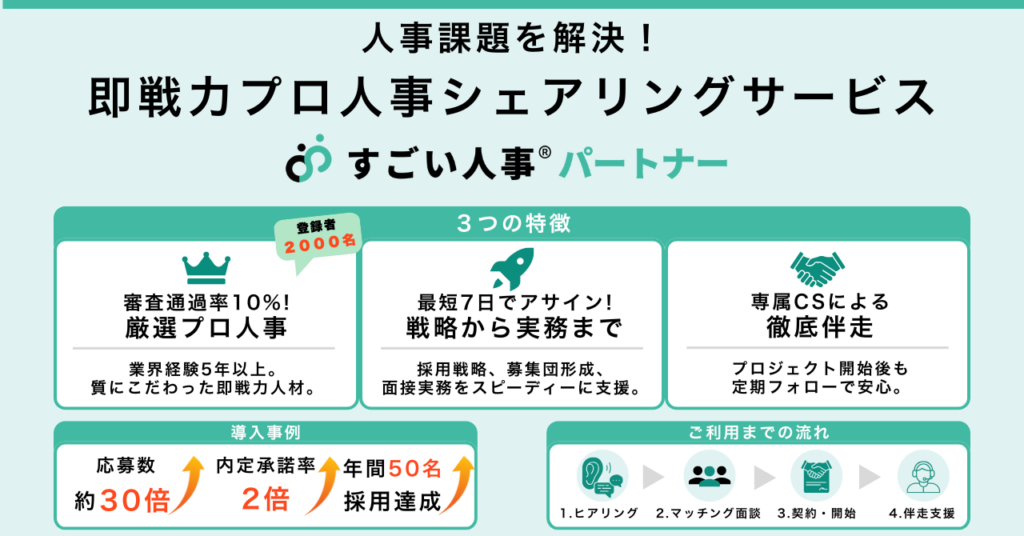

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界2,000名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。