リスキリングの助成金制度を紹介|コースの詳細や申請の流れも解説

デジタル化の急速な進展と働き方の多様化により、企業における人材育成の重要性がかつてないほど高まっています。特に「リスキリング」は、従業員が新たなスキルや知識を習得し、変化する事業環境に適応するための重要な取り組みとして注目されています。

しかし、リスキリングの実施には相当な費用と時間が必要となり、多くの企業、特に中小企業にとっては大きな負担となることが課題となっています。そこで活用したいのが、国や地方自治体が提供する各種助成金制度です。

本記事では、人事責任者や経営者の皆様に向けて、リスキリングに活用できる助成金制度の詳細、申請方法、そして効果的な活用方法について包括的に解説いたします。適切な助成金制度を活用することで、企業の人材育成投資を効率的に進め、競争力の向上を図ることができるでしょう。

目次

リスキリングとは何か

リスキリングの定義

リスキリングとは、「新しい職業に就くため、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること」を指します。単なるスキルアップや研修とは異なり、デジタル化や事業転換などの構造的変化に対応するための戦略的な人材育成施策として位置づけられています。

世界経済フォーラムでは、2030年までに10億人がリスキリングを必要とするとの予測を発表しており、これは全世界の労働人口の約3分の1に相当します。日本においても、経済産業省が「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」を推進するなど、国を挙げてリスキリングの重要性が認識されています。

企業におけるリスキリングの必要性

現代の企業が直面する課題は多岐にわたります。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、AI技術の導入、働き方改革、そして新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の急激な変化など、これらすべてが従来のスキルセットでは対応困難な状況を生み出しています。

特に製造業においては、IoTやAIを活用したスマートファクトリーへの転換が求められ、従来の製造技術に加えてデジタル技術の理解が不可欠となっています。サービス業では、オンライン化やデータ分析能力の向上が競争力の源泉となっており、従業員のデジタルリテラシー向上が急務となっています。

また、労働力不足が深刻化する中で、既存の従業員を新たな業務領域に配置転換することで、人材の有効活用を図る企業も増加しています。このような背景から、リスキリングは単なる人材育成の一環ではなく、企業の持続的成長を支える重要な経営戦略として認識されるようになっています。

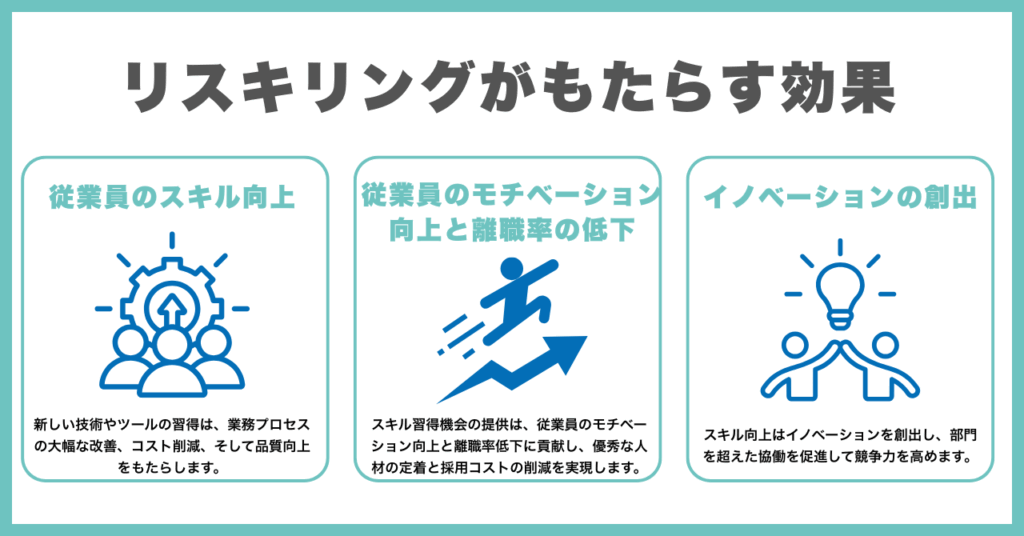

リスキリングがもたらす効果

リスキリングの実施により、企業は以下のような効果を期待できます。まず、従業員のスキル向上により生産性が向上し、業務効率の改善が図られます。新しい技術やツールを活用できるようになることで、従来の業務プロセスを大幅に改善し、コスト削減や品質向上を実現できます。

次に、従業員のモチベーション向上と離職率の低下が挙げられます。新しいスキルを習得する機会を提供することで、従業員は自身のキャリア発展に対する期待を高め、会社への帰属意識も向上します。これにより、優秀な人材の定着率が向上し、採用コストの削減にもつながります。

さらに、イノベーションの創出も重要な効果の一つです。多様なスキルを持つ従業員が増えることで、部門を超えた協働が促進され、新しいアイデアやソリューションが生まれやすくなります。これは企業の競争力向上に直結する重要な要素となります。

リスキリング助成金制度の概要

助成金制度の分類と特徴

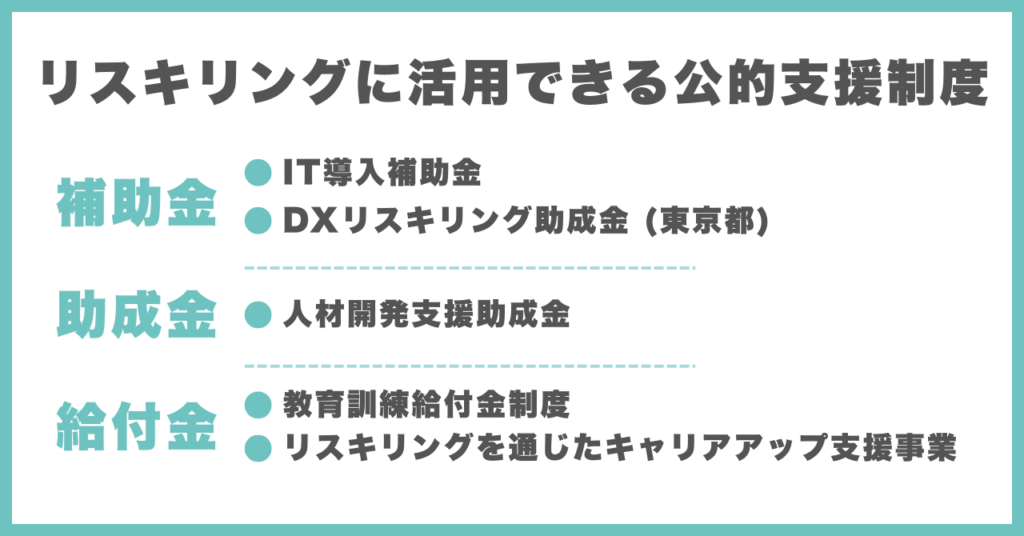

リスキリングに活用できる公的支援制度は、大きく「補助金」「助成金」「給付金」の3つに分類されます。それぞれ申請方法や支給条件が異なるため、企業の状況に応じて最適な制度を選択することが重要です。

補助金は、国や地方自治体が特定の政策目標を達成するために設けた制度で、予算の範囲内で審査により支給対象が決定されます。競争性が高く、申請書類の質や事業計画の妥当性が重視されます。リスキリング分野では、「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などが該当します。

助成金は、一定の要件を満たせば原則として支給される制度です。厚生労働省が所管する雇用関係の助成金が代表的で、「人材開発支援助成金」がリスキリングの中核的な支援制度となっています。審査による競争ではなく、要件充足が支給の条件となるため、計画的な活用が可能です。

給付金は、主に個人を対象とした制度で、「教育訓練給付制度」などがあります。企業が従業員の受講費用を負担し、後に個人が給付金を受給するという形で間接的に企業の負担軽減に寄与します。

主要な助成金制度の全体像

2025年現在、リスキリングに活用できる主要な助成金制度は以下の通りです。

厚生労働省系の助成金では、「人材開発支援助成金」が最も重要な制度となっています。この助成金には複数のコースが設けられており、企業の目的や対象者に応じて選択できます。特に「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業や事業転換に伴うリスキリングを対象としており、まさにリスキリングのための制度として設計されています。

経済産業省系の補助金では、「ものづくり補助金」の成長分野進出類型や「IT導入補助金」が活用可能です。これらは設備投資や システム導入と併せて人材育成を行う場合に有効です。

地方自治体の制度では、東京都の「DXリスキリング助成金」や「事業内スキルアップ助成金」など、地域の特性に応じた支援制度が設けられています。これらは国の制度と併用できる場合もあり、より手厚い支援を受けることが可能です。

助成金活用のメリットと注意点

助成金を活用する最大のメリットは、人材育成にかかる費用負担の軽減です。研修費用や賃金の一部が助成されることで、企業は限られた予算の中でより多くの従業員にリスキリングの機会を提供できます。また、助成金の申請プロセスを通じて、人材育成計画の体系化や効果測定の仕組み構築が促進されるという副次的効果もあります。

一方で、注意すべき点もあります。助成金の申請には相応の事務負担が伴い、申請書類の作成や実績報告などに時間とコストがかかります。また、助成金の支給は後払いが原則であるため、一時的な資金負担が発生することも考慮する必要があります。

さらに、助成金には様々な要件や制約があり、これらを満たすために本来の人材育成目標から逸脱してしまうリスクもあります。助成金はあくまで手段であり、企業の人材育成戦略に沿った活用を心がけることが重要です。

人材開発支援助成金の詳細解説

制度の基本概要

人材開発支援助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金の中でも最も活用頻度の高い制度の一つです。事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度として設計されています。

この助成金の特徴は、単発的な研修ではなく、体系的・継続的な人材育成を支援する点にあります。企業は「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を策定することが求められており、これにより計画的な人材育成の実施が促進されます。

2025年度の制度改正により、賃金助成の支給額が増額されるなど、企業にとってより利用しやすい制度となっています。特にリスキリングに関連する訓練については、従来以上に手厚い支援が行われており、企業の積極的な活用が期待されています。

各コースの詳細

人材育成支援コース

人材育成支援コースは、最も基本的なコースであり、幅広い職業訓練に対応しています。対象となる訓練は以下の3つに分類されます。

人材育成訓練は、職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練です。座学形式の研修だけでなく、実技訓練やOJTも対象となります。IT技術、語学、マネジメントスキル、専門技術など、業務に直接関連する幅広い分野の訓練が該当します。

認定実習併用職業訓練は、厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練で、OJTとOFF-JTを組み合わせて実施する訓練です。より実践的なスキル習得を目指す企業に適しており、特に技術系職種のリスキリングに効果的です。

有期実習型訓練は、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換することを目的とした訓練です。非正規雇用者のスキルアップと雇用安定化を同時に実現できる制度として、多くの企業で活用されています。

助成率は企業規模や対象労働者、訓練規模により30~70%と幅があり、助成限度額は1人当たり10万円~50万円となっています。中小企業ほど高い助成率が適用されるため、特に中小企業にとってメリットの大きい制度となっています。

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、2022年度に新設されたコースで、まさにリスキリングのために設計された制度です。新規事業の立ち上げ、事業転換、DX推進など、事業展開に伴って新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練が対象となります。

このコースの特徴は、従来の職務関連訓練の枠を超えて、将来の事業展開を見据えた先行的な人材育成を支援する点にあります。例えば、製造業の企業がサービス業への展開を図る際に、従業員にサービス業務のスキルを習得させる訓練や、アナログ業務中心の企業がデジタル化を進める際のIT技術習得訓練などが該当します。

助成額は、訓練経費については75%(中小企業以外は60%)、賃金助成については1人1時間当たり960円(中小企業以外は480円)となっており、他のコースと比較して高い助成率が設定されています。これは、リスキリングの重要性と実施の困難さを考慮した政策的配慮と言えるでしょう。

人への投資促進コース

人への投資促進コースは、デジタル人材・高度人材の育成に特化したコースです。AI、IoT、クラウド、データサイエンスなどの先端技術分野や、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)などが対象となります。

このコースは、従来の企業主導の訓練だけでなく、従業員の自主的な学習意欲を支援する仕組みも含んでいます。オンライン学習プラットフォームの利用料や、従業員が自ら選択した外部研修の受講費用なども助成対象となるため、多様な学習ニーズに対応できます。

特に注目すべきは、長期教育訓練休暇制度との組み合わせです。従業員が大学院や専門学校での長期間の学習を行う場合に、その期間中の代替要員確保費用や復職支援費用も助成対象となります。これにより、より高度で専門的なリスキリングの実施が可能となります。

教育訓練休暇等付与コース

教育訓練休暇等付与コースは、有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されるコースです。働き方改革の推進と人材育成の両立を図る制度として位置づけられています。

このコースでは、教育訓練休暇制度の導入・実施に対して助成が行われます。制度導入時には30万円、制度利用時には1人当たり6,000円(年間最大150万円)の助成が受けられます。従業員のワークライフバランスを重視しながら人材育成を進めたい企業に適した制度です。

申請の流れと必要書類

申請前の準備段階

人材開発支援助成金の申請を成功させるためには、十分な事前準備が不可欠です。まず最初に行うべきは、「職業能力開発推進者」の選任です。この推進者は、企業内の人材育成を統括する役割を担い、助成金申請の窓口としても機能します。推進者には特別な資格は必要ありませんが、人事労務に関する知識と、社内の教育訓練制度について理解していることが望ましいとされています。

次に重要なのが、「事業内職業能力開発計画」の策定です。この計画は、企業の中長期的な人材育成方針を明文化したもので、以下の要素を含む必要があります。企業の経営方針と人材育成の関係性、対象となる職種や階層、実施予定の訓練内容と時期、期待される効果と評価方法などです。

計画策定にあたっては、単に助成金を受給するためのものではなく、企業の実際の人材育成戦略と整合性を保つことが重要です。労働局の審査では、計画の実現可能性や企業の実情との適合性が重視されるため、現実的で具体的な計画を作成する必要があります。

また、訓練実施前には、対象となる従業員の現在のスキルレベルや学習ニーズを把握するための事前調査を実施することも推奨されます。これにより、より効果的な訓練計画を立案でき、助成金申請時の説明資料としても活用できます。

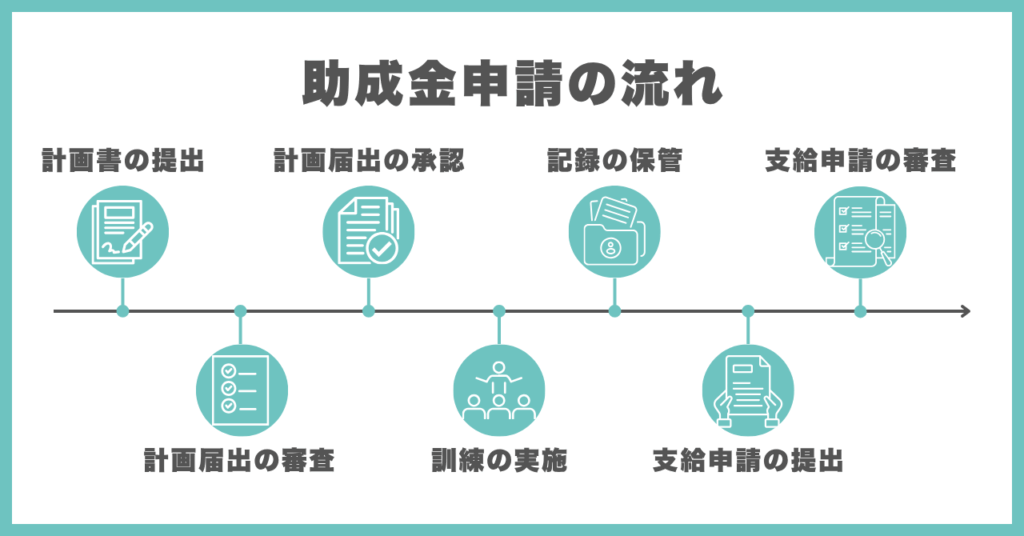

申請手続きの詳細な流れ

第1段階:計画届の提出

助成金申請の第1段階は、訓練開始日の1か月前までに「計画届」を管轄の労働局またはハローワークに提出することです。計画届には、実施予定の訓練内容、対象者、実施期間、費用見積もりなどを詳細に記載します。

計画届の審査期間は通常2~3週間程度ですが、内容に不備がある場合は補正が求められ、さらに時間がかかることがあります。そのため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

計画届が承認されると、「計画届受理通知書」が交付されます。この通知書は、後の支給申請時に必要となる重要な書類ですので、大切に保管してください。

第2段階:訓練の実施

計画届が承認された後、計画に従って訓練を実施します。この段階で重要なのは、計画届に記載した内容を正確に実行することです。訓練内容、実施時間、対象者などに変更が生じる場合は、事前に労働局に相談し、必要に応じて変更届を提出する必要があります。

訓練実施中は、以下の記録を適切に保管することが求められます。出席簿や受講者名簿、講師の経歴書、訓練で使用した教材、訓練実施状況を示す写真や資料、受講者の理解度を測るテストやレポートなどです。

これらの記録は、後の支給申請時に実績を証明する重要な資料となります。また、労働局による実地調査が行われる場合もあるため、訓練実施の全過程を適切に記録・保管することが不可欠です。

第3段階:支給申請

訓練終了後2か月以内に、支給申請書を提出します。支給申請では、実際に実施した訓練の内容と成果を詳細に報告し、助成金の支給を求めます。

支給申請書には、訓練実施報告書、経費の支払いを証明する領収書や請求書、賃金台帳、出勤簿、訓練効果を示す資料などを添付する必要があります。特に経費関係の書類は、助成対象経費と対象外経費を明確に区分して整理することが重要です。

必要書類の詳細

計画届時の必要書類

計画届提出時には、以下の書類が必要となります。

基本書類として、人材開発支援助成金計画届、事業内職業能力開発計画、職業能力開発推進者選任届があります。これらは助成金申請の基礎となる書類で、企業の人材育成体制を示すものです。

訓練関係書類では、訓練カリキュラム、講師の経歴書、訓練実施会場に関する資料、使用予定教材の概要などが求められます。外部機関に訓練を委託する場合は、委託先の概要や契約書案も必要となります。

企業情報関係書類として、登記事項証明書、労働者名簿、賃金台帳、就業規則などの提出が求められます。これらは企業の実態と雇用状況を確認するための書類です。

支給申請時の必要書類

支給申請時には、より詳細な実績報告が求められます。

実績報告書類では、支給申請書、訓練実施状況報告書、受講者名簿、出席簿などが必要です。これらの書類により、計画通りに訓練が実施されたことを証明します。

経費関係書類として、訓練経費の領収書、請求書、振込明細書、賃金台帳、出勤簿などの提出が求められます。助成対象経費と対象外経費を明確に区分し、適切に整理することが重要です。

効果測定関係書類では、訓練前後のスキル評価、受講者アンケート、習得した知識・技能の活用状況報告書などが求められる場合があります。これらにより、訓練の効果を客観的に示すことができます。

申請時の注意点とコツ

申請を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、計画の具体性と実現可能性が重視されます。抽象的な計画ではなく、具体的な訓練内容、明確な目標設定、現実的なスケジュールを示すことが重要です。また、企業の事業内容や従業員の現状と整合性のある計画を立案することも必要です。

次に、書類の正確性と完整性が求められます。記載漏れや誤記があると審査が遅れたり、最悪の場合は申請が却下される可能性があります。提出前には複数人でのチェックを行い、記載内容の正確性を確保してください。

また、労働局との事前相談を積極的に活用することをお勧めします。申請前に労働局の担当者と相談することで、申請内容の妥当性を確認でき、スムーズな審査につながります。特に初回申請の場合は、事前相談を必ず実施することが重要です。

その他の活用可能な助成金制度

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者の雇用促進を目的とした制度ですが、その中の「成長分野等人材確保・育成コース」は、リスキリングと密接に関連する制度として注目されています。

このコースでは、障害者、高齢者、母子家庭の母などの就職困難者を、成長分野の業務に従事させる場合に助成が行われます。成長分野とは、デジタル、グリーン、介護・保育などの分野を指し、これらの分野での人材確保と育成を支援することが目的です。

助成額は採用する労働者の属性により異なりますが、最大で1人あたり3年間360万円の助成を受けることができます。また、職場定着や能力向上のための取り組みを実施した場合には、追加の助成も受けられます。

この制度の特徴は、採用と育成を一体的に支援する点にあります。新たに雇用した従業員に対してリスキリングを実施することで、企業は人材確保と人材育成の両方の課題を同時に解決できます。特に、デジタル人材の確保が困難な中小企業にとって有効な制度と言えるでしょう。

地方自治体の助成金制度

東京都DXリスキリング助成金

東京都が実施するDXリスキリング助成金は、都内の中小企業等がDXに関する研修を実施する際の経費を助成する制度です。集合訓練やeラーニングなど、多様な研修形態に対応しており、企業のニーズに応じた柔軟な活用が可能です。

助成対象となる研修は、AI、IoT、クラウド、データ分析、サイバーセキュリティなど、DXに関連する幅広い分野をカバーしています。助成率は研修費用の3分の2以内、助成限度額は64万円となっており、国の助成金と併用することで、より手厚い支援を受けることができます。

申請手続きは比較的簡素化されており、中小企業でも利用しやすい制度設計となっています。ただし、東京都内に本社または主たる事業所を有する企業が対象となるため、適用範囲には注意が必要です。

東京都事業内スキルアップ助成金

東京都事業内スキルアップ助成金は、都内の中小企業が従業員に対して職業訓練を実施する際の経費を助成する制度です。DXリスキリング助成金よりも対象分野が広く、語学、マネジメント、専門技術など、様々なスキルアップ研修が対象となります。

助成額は「助成対象受講者数×研修時間数×760円」で計算され、助成限度額は150万円となっています。限度額に達するまでは複数回申請が可能であるため、継続的な人材育成に活用できます。

この制度の特徴は、企業の自主的な人材育成を幅広く支援する点にあります。特定の分野に限定されないため、企業の事業戦略に応じた多様な研修を実施できます。

補助金制度の活用

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等の設備投資を支援する制度ですが、その中の「製品・サービス高付加価値化枠(成長分野進出類型)」では、設備投資と併せて人材育成費用も助成対象となります。

この類型では、DX、GX(グリーントランスフォーメーション)、経済安全保障などの成長分野への進出を支援しており、新たな分野に必要な設備の導入と従業員のスキルアップを一体的に支援します。

補助上限額は4,000万円と高額であり、補助率は中小企業で2分の1、小規模事業者で3分の2となっています。設備投資を伴うリスキリングを検討している企業にとって、非常に有効な制度と言えるでしょう。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のITツール導入を支援する制度です。直接的な人材育成費用は対象外ですが、ITツールの導入に伴う操作研修や運用指導などは対象となる場合があります。

2025年度の制度では、通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠の5つの枠が設けられており、企業のニーズに応じて選択できます。

特に複数社連携IT導入枠では、複数の中小企業が連携してITツールを導入する場合に、より高い補助率と補助上限額が適用されます。同業他社との連携によるリスキリングを検討している企業には有効な選択肢となります。

個人向け給付金制度

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発を支援する制度で、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3つの類型があります。

一般教育訓練では、受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。対象となる講座は、簿記、FP、宅建、ITパスポートなど、幅広い分野の資格取得講座が指定されています。

特定一般教育訓練では、受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。速やかな再就職や早期のキャリア形成に資する講座が対象で、基本情報技術者、応用情報技術者、税理士などの資格取得講座が含まれます。

専門実践教育訓練では、受講費用の50%(年間上限40万円、最大3年間で120万円)が支給されます。さらに、資格取得等をし、受講修了から1年以内に雇用された場合は、受講費用の20%が追加支給され、合計で70%(年間上限56万円)の支給を受けることができます。

企業としては、従業員が個人で受講する場合の費用負担を軽減できるため、間接的にリスキリング推進に寄与する制度として活用できます。

効果的な活用方法と成功事例

助成金制度の戦略的活用方法

複数制度の組み合わせ活用

リスキリング助成金制度を最大限活用するためには、複数の制度を組み合わせて利用することが効果的です。例えば、国の人材開発支援助成金と地方自治体の助成金を併用することで、より手厚い支援を受けることができます。

具体的な組み合わせ例として、東京都内の企業であれば、人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」と東京都の「DXリスキリング助成金」を併用することで、研修費用の大部分をカバーできる場合があります。ただし、同一の経費に対して重複して助成を受けることはできないため、適切な経費区分と申請が必要です。

また、設備投資を伴う場合は、ものづくり補助金やIT導入補助金と人材開発支援助成金を組み合わせることで、ハードとソフトの両面から包括的な支援を受けることができます。

段階的な実施計画の策定

効果的なリスキリングを実現するためには、段階的な実施計画を策定することが重要です。まず基礎的なスキルの習得から始め、徐々に高度な内容に進むことで、従業員の理解度を高め、実践的なスキル習得を促進できます。

第1段階では、デジタルリテラシーの向上やITツールの基本操作など、全従業員に共通して必要なスキルの習得を行います。この段階では人材開発支援助成金の「人材育成支援コース」を活用し、幅広い従業員を対象とした研修を実施します。

第2段階では、職種や部門に特化した専門的なスキルの習得を行います。例えば、営業部門ではCRM(顧客関係管理)システムの活用、製造部門ではIoTやAIを活用した生産管理などです。この段階では「事業展開等リスキリング支援コース」を活用し、より高度な研修を実施します。

第3段階では、リーダー層や専門職を対象とした高度な研修を実施します。「人への投資促進コース」を活用し、外部の専門機関での長期研修や大学院での学習なども検討します。

まとめ

デジタル化の急速な進展により、企業におけるリスキリングの重要性が高まる中、各種助成金制度の活用は人材育成投資の負担軽減と効果的な実施を可能にします。

本記事で解説した助成金制度の中でも、厚生労働省の「人材開発支援助成金」は最も活用しやすい制度として位置づけられます。特に「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業や事業転換に伴うリスキリングに対して75%の高い助成率を提供しており、企業の戦略的な人材育成を強力に支援します。

効果的な活用のためには、企業の事業戦略と連携した計画的な取り組みが不可欠です。職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定、適切な書類準備など、事前の準備を十分に行うことで、スムーズな申請と高い研修効果を実現できます。

また、国の制度と地方自治体の助成金を組み合わせることで、より手厚い支援を受けることが可能です。東京都のDXリスキリング助成金のような地域特化型の制度も積極的に活用し、企業の人材育成投資を最大限に活かしていただければと思います。

リスキリングは企業の競争力向上と従業員の成長を同時に実現する重要な取り組みです。助成金制度を戦略的に活用し、持続的な人材育成体制の構築を進めることで、変化する事業環境に対応できる強い組織づくりを実現していただければ幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。