最速で成果を出す『Quick

Win採用』の進め方〜根本改善で持続的な採用力を高める秘訣

いま、採用担当者として「とにかく早く人材を確保しなければならない」というプレッシャーを強く感じていませんか?新卒採用市場が激化する中途採用へのシフトや、IT化・DX推進の加速で人材ニーズがますます高騰している現場では、「急いで採用した結果、ミスマッチが多く離職率が上がる」「予想外の求人広告費がかさんで採用予算をオーバーしてしまう」といった悩みも少なくありません。

求める人材を短期的に獲得したいというニーズは確かに重要ですが、それだけに注力してしまうと長期的な定着や採用基盤の整備をおろそかにしがちです。そこで弊社では、成果を早期に出しながらも将来的な組織成長を見据えた「Quick Win採用」をご提案しています。

Quick Win採用とは、単に「短期間で採用人数をそろえる」だけではなく、採用プロセスそのものを見直し、企業の魅力や将来ビジョンをしっかりと候補者に届けながら、スピーディーかつミスマッチを減らした採用を実現することをめざす手法です。焦って駆け込み的に人を入れるのではなく、これまで培ってきた知見を活かしながら無駄を省き、時には新しいテクノロジーも取り入れて、最小限のリソースで最大限の成果を上げるのが特徴です。

この記事を読めば、「スピード採用=ミスマッチが増える」という悪循環から脱却し、持続的な採用力の向上と短期的な成果を同時に手に入れるためのヒントがきっと見つかります。ぜひ最後までお付き合いください。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・採用スピードが追いつかず、現場が慢性的に人手不足で疲弊している経営者・人事責任者

・一時的な人材確保はできても、離職率が高く組織の生産性が損なわれていると感じる企業の管理職

・新規事業や拠点展開を考えているが、将来的な採用リソース強化の方法を模索している経営陣

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・ 必要な人材を早期に確保するために、実用的なヒントを得られます

・「Quick Win採用」を知る事で定着率の向上や社員満足度アップを実現できる

・適切な採用指標の設定やデータ分析を行うことで、効果的なコスト配分が可能になる

目次

- 「Quick Win採用」とは何か?

- 採用担当者が抱えがちな課題と「Quick Win採用」での解決策

- 「Quick Win採用」成功のための具体的アプローチ

- 実務で押さえるべきポイントと進め方

- 明日から取り組めるQuick Win採用

- まとめ

「Quick Win採用」とは何か?

「Quick Win採用」は、その名の通り「短期間で採用成果を得る」ことを重視しつつも、“長期的な組織力強化”を視野に入れたアプローチを指します。通常、急場しのぎの採用では「とりあえず頭数をそろえる」という目的が先行しがちですが、それでは結局ミスマッチや離職につながり、さらなる採用コストを生む可能性が高まります。

まずは「真に必要な人材像の定義」「採用プロセスの壁の見極め」「候補者への魅力訴求」に注力し、スピーディーに人材を迎え入れる土台を整えます。一度確立した“勝ちパターン”を組織内に定着させることで、将来的な募集要件や役職レベルの違いにも対応しやすい仕組みを構築できるのが強みです。

スピード優先の落とし穴

「急いでいるのでとにかく募集広告を増やす」「応募者を大量に呼び込み、できるだけ多く面接する」というスタンスは、一見すると“量”を確保しているようにも見えますが、実際は選考過程や社内調整のボトルネックが解消されていない場合が多く、途中で書類選考や面接が滞りがちになります。また、数合わせの応募者に対応するために現場が疲弊したり、最終的にミスマッチが発生してしまったりするリスクが大きいです。

「Quick Win採用」の本質

Quick Win採用の強みは、目の前の課題である「早期採用」にしっかりと応えつつ、長期的な組織づくりにも貢献できる点にあります。スピード感を重視するあまり、どうしても「合わない人が入ってしまうのでは」「入社後にすぐ辞めてしまうのでは」という不安がつきまとうかもしれません。ですが、要件定義や企業ブランディング、面接プロセスなどを根本から見直し、“自社らしい採用”の仕組みを構築することで、必要なときに必要な人材を確保しながら、社内にフィットする人を迎え入れ、活躍してもらえる可能性が高まります。

「Quick Win採用」では、まず“採用要件の精査”を行い、採用プロセスを最適化することで、限られた時間やリソースでも高品質な人材を早期に引き寄せることを目指します。加えて、短期的な成果を追う一方で、企業の価値観や今後の事業戦略に合った人材を見極め、定着やキャリア形成をサポートできる体制を整備。これらをセットで取り組むことで、「早く採れる・しかも長く活躍してもらえる」組織づくりが可能となります。

採用担当者が抱えがちな課題と「Quick Win採用」での解決策

ここでは、弊社がこれまで支援してきた中で特に多かった“採用担当者の悩み”をピックアップし、「Quick Win採用」がそれらをどのように解決していくのかをご紹介します。

まず、採用担当として日々直面している課題を整理してみましょう。「人手が足りないから急ぎで採用したい」という局面は、決して特別な状況ではなく、多くの企業が同じような悩みを抱えています。例えば、新卒採用市場が以前よりも混沌としてきたために中途採用に注力せざるを得なくなったり、DXやIT化の加速によって業務フローが大きく変わり、今まで求めてこなかった新しいスキルセットを持った人材が急に必要になったりといった事情があります。あるいは、人材紹介会社や求人広告などに費用をかけてもなかなか応募が来ず、担当者が「やり方が悪いのかもしれない」と自信をなくしてしまうケースも見受けられます。

これらの悩みを「仕方がないこと」として半ばあきらめ、闇雲に求人広告を増やしたり、面接枠を入れ替え立ち替えと設定したりしてもしっくりこないことが多いはずです。そんなときこそ、まずは現場や経営陣、そして人事を含めた組織全体で、今会社に本当に必要な人材像をしっかりと言語化してみることが大切です。「採用担当だけで勝手に要件を決めない」「現場が忙しいからといって必要なディスカッションを省略しない」というのがQuick Win採用における重要な第一歩といえます。ここを軽視してしまうと、どんなに面接を詰め込んだり、広告を出稿したりしても、結果的に成果が出ないうえにリソースだけが消耗してしまいます。

「現場からの無茶な要望と、自社の魅力がまとまらない」

よくある課題

・「営業ポジションをすぐに10名採ってくれ」など、採用目標だけが曖昧に積み上がっている

・自社の特徴や文化を明確に伝えきれておらず、求人票が他社と差別化できない

・社内で採用要件が統一されておらず、面接官ごとに基準がバラバラQuick Win採用での解決策

・要件定義ワークショップの導入

経営層・現場責任者・人事が一堂に会し、1〜2時間で「事業方針」や「組織の課題」を擦り合わせる場を持ちます。弊社では「未来の理想像を描くシート」など、ビジュアル化ツールを用いながら参加者のイメージを引き出し、自社独自の魅力や求める人物像を言語化するサポートを行います。

・採用ブランディングの再定義

採用広報やメディアで発信する情報を一貫させるため、SNS発信・プレスリリース・社内インタビューなどを組み合わせ、自社の強みを多角的にアピールします。短期的な募集要項の改善だけでなく、中長期的に企業ブランディングとして認知度を高める取り組みが重要です。

「候補者の数は集まるのに、質が伴わない・辞退が多い」

よくある課題

・大量応募はあるものの、書類選考の通過率や面接合格率が極端に低い

・面接当日にキャンセルや辞退が相次ぎ、面接官のスケジュールが浪費される

・選考過程で候補者とのコミュニケーションが不足し、辞退されるタイミングが読めないQuick Win採用での解決策

・チャネル最適化と母集団形成

従来の求人媒体だけでなく、リファラル採用(社員紹介)やSNS、専門コミュニティとの連携など、多様なチャネルにアプローチし、目指す人材像に近い層が多く集まる場を開拓します。これにより、母集団の質そのものを高めることができ、後工程での工数を大幅に削減できます。・コミュニケーション設計の見直し

候補者が応募から内定受諾までに感じる“心理的ハードル”を丁寧に分析します。連絡の頻度や内容、面接日程の調整スピード、内定後のフォローなど、すべてのタッチポイントで迅速かつ誠実な対応を心がけることで、辞退率を抑制します。

「採用担当者や面接官が疲弊し、定着率も伸び悩む」

よくある課題

・応募管理やスケジュール調整が煩雑で、採用担当者が“作業”に追われている

・面接官が通常業務との両立に苦しみ、面接時間を捻出できない

・入社後のオンボーディング体制が不十分で、早期離職につながるQuick Win採用での解決策

・業務フローの自動化・システム化

応募者とのやり取りやスケジュール調整を一元管理できるATS(採用管理システム)や、チャットツールの連携を活用することで、担当者の負荷を大幅に軽減します。弊社では、各社の採用規模や文化に合わせてツール導入のアドバイスを行い、現場導入後の運用設計まで伴走支援します。・ワンデイ選考・短期決定プロセス

面接回数を短縮しつつ候補者を多角的に評価するため、同日にグループ面接・最終面接を行い、夕方には合否を伝える「ワンデイ選考」を導入するケースも増えています。スピード感が候補者の満足度を上げるだけでなく、面接官の負担も軽減するため、忙しい現場への配慮にもなります。・オンボーディング強化

入社後の活躍度を高めるため、初期研修やメンター制度の充実、1on1ミーティングなどの継続的なフォロー体制を整えます。これにより新入社員が早期に組織に溶け込み、離職率の改善が見込めます。

「Quick Win採用」成功のための具体的アプローチ

Quick Win採用は、簡単に言えば「短期間で必要な人材を確保しつつ、長期的な採用基盤を整える」手法です。ここでのポイントは、あくまで“両立”をめざすということ。どちらか一方に偏ってしまうと、早期採用に成功してもミスマッチが多発してすぐに辞めてしまったり、あるいは根本改善にばかりこだわりすぎて、いつまでも採用のスピードが上がらなかったりという問題が起きるかもしれません。

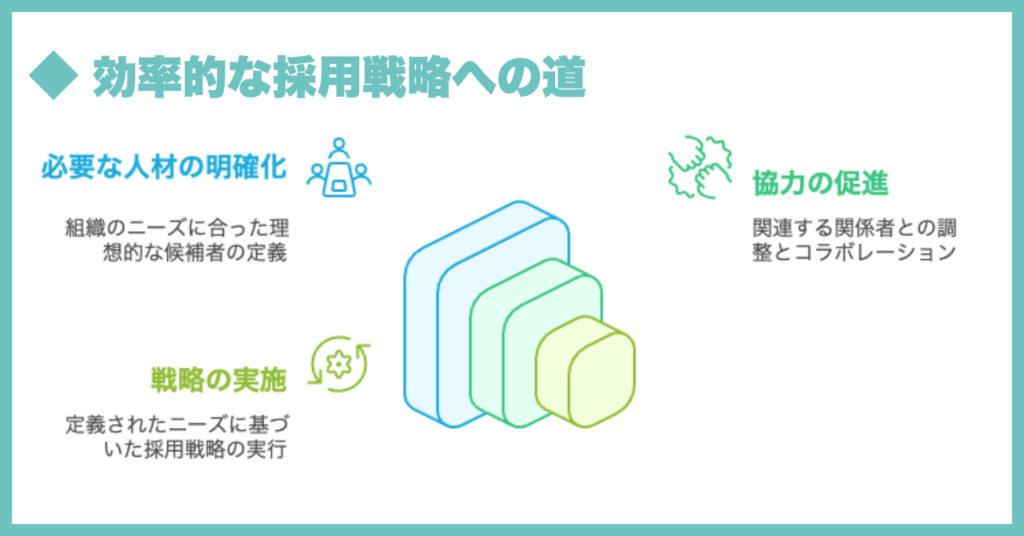

Quick Win採用の骨格を成すのは三つの視点です。

一つ目が「採用要件定義を徹底すること」

ここを明確にすることで、どんなチャネルでどのようなアピールをすればいいかが自然と見えてきます。

二つ目が「採用チャネルを最適化すること」

求人広告、リファラル採用、SNSやWebサイト、エージェントを含めて、企業が使えるリソースはさまざまありますが、全方位的に手を打つのではなく、あくまで優先度をつけて狙いを定めていきます。

三つ目が「スピード感のある選考プロセスと候補者体験を両立させること」

オンライン面接やワンデイ選考を導入して候補者の負担を減らしつつ、面接の質を高める工夫を凝らしていきます。

採用要件定義の徹底

「Quick Win採用」の最初のステップは、求める人材要件をとことん掘り下げることです。先ほど少し触れましたが、ここでやるべきことは、経営方針と組織のビジョン、そして現場が日々感じている課題をテーブルに載せながら、突き詰めればどういう人物像が必要なのかを言葉にしていくことです。たとえば「営業職をすぐに増やしたい」と言っても、製品知識が必要なのか、コミュニケーション能力が重視されるのか、あるいは新規開拓に強いタイプなのか、既存顧客との関係構築に長けたタイプなのか、さまざまな方向性があります。それを企業としてどこまで絞り込んでアピールできるかが、Quick Win採用における母集団形成の質を決めます。ここを曖昧にしたまま多数の応募を集めても、結局は選考の手間が増え、ミスマッチが起きやすくなります。

ペルソナ設計

「どんなキャリアやスキルを持った人が組織を伸ばしてくれるか」を具体的にイメージするため、架空の人物像(ペルソナ)を作り、プロフィールや価値観、転職動機などをチームで共有します。

Must条件とWant条件の仕分け

また、この段階では「Must」と「Want」を分けるようにしましょう。Mustは絶対条件、Wantはあれば望ましい条件ですが、たいていの企業ではこの線引きが曖昧なまま採用活動を進めてしまいがちです。その結果、「この人はどっちかというとWantの要件だけど、応募者自体が少ないからとりあえず面接しよう」という選考基準のブレが生じたり、書類選考の段階で落とすべき人材を面接に呼んでしまったりするのです。そこで、現場や経営陣と議論を重ねながら「ここだけは絶対に譲れない」と「ここは補完できるかもしれない」をしっかり区別しておくことで、適切な人物が応募してくれる確率がぐんと上がり、候補者に余計な期待をさせてしまうリスクも下がります。

採用チャネルの見極め

次に「採用チャネルの最適化」に入ります。求人広告を打つ場合には、これまでの成果を振り返りながら本当にその媒体が必要かどうかを検討します。あれもこれもと手を広げると管理が煩雑になりますし、コストもかさんでしまいます。大手求人サイトで広く応募を募るよりは、ひとつの業界に絞った専門サイトを使ったほうが効率的に欲しい人材が集まる場合もありますし、社員紹介(リファラル採用)を組織的に推進できれば、企業文化に合った人を短期間で見つけやすくなるメリットもあるでしょう。最近ではSNSやオウンドメディア、社内外のコミュニティなど、多様な情報発信の場が広がっていますから、自社の強みをもっとも伝えやすい場を見極めることが大切です。

ただし、リファラル採用やSNS採用にも注意点があります。リファラル採用はコストが抑えられ、マッチング精度が高いと言われますが、きちんと紹介のルールやインセンティブを整備しないと、社員間で不公平感が生まれたり、「とりあえず知人を連れてくれば報酬がもらえる」といった形骸化につながったりする可能性があります。SNS採用は反応が早い反面、企業アカウントを適切に運営しなければマイナスのイメージを与えかねません。したがって、Quick Win採用だからといって何でもスピード優先にするのではなく、各チャネルのリスクや運用体制も十分に考慮しながら着手していく必要があります。

自社が必要とする人材が、どのような場所で情報収集をしているのかを把握し、そのチャネルに最適化したアプローチを行います。

求人媒体の最適化

大手求人サイトからニッチな業界特化型サイトまで、各媒体の特徴を踏まえ、「ターゲット層がもっとも多く集まる場所」にリソースを集中します。費用対効果の視点で、成果の悪いチャネルは大胆に切り替えるのも重要です。

リファラル採用の推進

社員が自身の知人や業界仲間を紹介するリファラル採用は、コストを抑えつつ高いマッチング精度が期待できる手法です。紹介者へのインセンティブ設計や社員向けのPR資料整備など、仕組みづくりをきちんと行うことで、制度を活性化できます。

SNS・コミュニティ活用

TwitterやLinkedIn、専門技術者向けコミュニティなど、候補者が日常的に情報交換を行う場に自社の採用情報を出していくことで、潜在層にもアプローチ可能です。企業公式アカウントだけでなく、社員個人の発信力を高める施策も有効です。

スピード感と候補者体験の両立

次に「選考プロセスのスピード化と候補者体験の向上」を考えます。こうした選考プロセスのスピード化において何より重要なのは、候補者とのコミュニケーションを丁寧に行うことです。早く決めたいからといって合否連絡をぞんざいにしたり、面接日程の変更などを後回しにしてしまうと、せっかくのご縁を台無しにしてしまう可能性があります。Quick Win採用は「早く決める」だけではなく、「候補者への誠実な対応を通じて、企業に対する好意度を高める」ことが大前提です。そのためにもATS(採用管理システム)の導入や、チャットツール・メールでの連絡を統一するなどして、トラブルを防ぎつつ連絡をスピーディーに行う仕組みを整えるとよいでしょう。

選考フローの短縮

「書類選考→一次面接→二次面接→最終面接」という固定概念を取り払い、候補者の状況に合わせて面接回数を柔軟に設定したり、オンライン面接とオフライン面接を組み合わせたりします。早い企業では、一次面接と最終面接を同日に実施する「ワンデイ選考」を導入し、候補者の負担を減らしています。

応募者とのコミュニケーション最適化

面接日程の調整や合否連絡を迅速に行うことはもちろん、選考過程での質問や不明点があればすぐにクリアにできるようなチャットツールやメールの運用が必要です。返信が遅れると、候補者の温度感が下がってしまい、辞退率が上がる原因になります。

内定後から入社までのフォロー

せっかく内定を出しても、入社日までに“転職活動の継続”や“他社との比較”をされてしまうケースもあります。ここで重要なのが「内定から入社までのフォロー体制」です。

弊社は数多くの企業を見てきましたが、内定が出た途端に安心してしまい、あとは“放置”に近い状態になっているケースが意外に多いです。そのあいだに、候補者は競合他社からも誘いを受けているかもしれませんし、家族との相談で不安が募ってしまうかもしれません。ここで内定者向けのオリエンテーションや懇親会を設けたり、メンターとなる先輩社員とラフに会話する機会を作ったりすることができると、入社前の離脱を防ぎ、さらに「入社後にどんな雰囲気で働けるのか」をイメージしてもらえるので、早期離職のリスクを下げる効果も期待できます。

入社前オリエンテーション

企業概要や各部署の役割、社内の雰囲気などをオンラインセミナーや簡易研修で行い、候補者の不安を解消します。

メンター設定・雑談タイム

既存社員をメンターとしてつけるなど、内定者が気軽に質問・相談できる環境を整えます。内定期間が長いほど、コミュニケーション不足による内定辞退リスクが高まるため、雑談ベースでも交流の場を設けると良いでしょう。社員が長く安心して働ける仕組みを整えておくことで、採用から育成、定着までを一貫してサポートできるようになり、企業の生産性やブランド力も自然と高まっていきます。

実務で押さえるべきポイントと進め方

ここまでQuick Win採用のメリットや実例をご紹介してきましたが、同時に気をつけておきたい注意点もいくつか挙げておきましょう。まず、スピードを重視するあまり社内調整が疎かになってしまうのは禁物です。「人事だけが暴走して面接をガンガン詰めてしまい、面接官のスケジュールが合わない」なんてことになると、候補者にも多大な迷惑をかけてしまいます。採用担当者は現場や経営陣と常に情報を共有し、合意を得ながら進める工夫が大切です。

また、面接をまとめて行うワンデイ選考は便利な反面、候補者の側にもある程度の準備が必要になります。面接時間が一日で複数回設定されるなら、候補者にとっても負担が大きいですし、慌ただしさに気を取られて企業の魅力を十分に伝えきれない可能性もあります。オンライン面接なら時差や通信環境などの問題が起きるかもしれません。そうしたリスクを想定したうえで、フォロー体制や事前アナウンス、トラブル対応ルールなどを整備しておくことが欠かせません。

さらに、リファラル採用を強化する場合は、従業員同士の関係性にも配慮が必要です。紹介の多い社員とそうでない社員に報酬の差がつきすぎると、社内の空気にギスギスした部分が生まれることもあります。Quick Win採用はスピード重視だからこそ、こうした内部のモチベーション管理までしっかり考え抜く必要があります。

経営陣・現場を巻き込む仕組みづくり

採用担当者だけが奮闘していても、組織全体の意識や仕組みが変わらない限りは、同じ問題が繰り返されます。経営陣には「採用が事業成長に直結する」という認識をしっかりと持ってもらい、現場には「自分たちが欲しい仲間は自分たちで見極め、育成する」という当事者意識を高めてもらうことが大切です。

KPIとデータ分析

短期・長期両面の成果を測るためには、KPIを細かく設定することが効果的です。たとえば「書類通過率」「一次面接通過率」「内定承諾率」「入社後半年以内の離職率」などの指標をモニタリングし、どこに問題があるかを早期発見します。弊社では、データに基づいた改善策の立案と、その実行を支援する体制を整えています。

採用ブランディングと社内広報

企業の魅力は企業自身が思っている以上に伝わっていない場合が多くあります。「どうすれば応募者に響くのか?」を社内でも共有し、広報やマーケティング部門と連携して発信を強化することで、「この会社で働きたい」という動機を後押しするブランディングが可能になります。

定期的な振り返りと仕組み化

採用活動は一度成功したら終わりではありません。市場環境や社内状況が変化する中で、定期的に振り返りを行い、必要なアップデートを繰り返すことで“常に最適化された採用プロセス”を保つことができます。

今後、少子高齢化やリモートワークの普及、さらには海外人材の活用など、採用の取り巻く環境はますます多様化していくでしょう。これまで以上に「いかに短期間で必要な人材を確保するか」という課題は各企業にとって大きなテーマになるはずです。ですが、一方でいくら採用がうまくいっても、組織として人材を活かす土壌がなければ、結局はすぐに辞めてしまい「また同じ採用ループ」に陥るリスクがつきまといます。

だからこそ、採用担当者が孤軍奮闘するのではなく、経営層や現場の理解・協力を得ながら、企業文化やワークフローそのものを改善していく流れを作ることが重要です。Quick Win採用はあくまでそのための「最初のきっかけ」でもあり、「継続的にアップデートしやすい枠組み」を作る手法でもあるのです。一度仕組みが整えば、その後に新しいポジションを増やしたり、新規事業の展開で必要となる人材が変わったりしても、スピーディーに対応できる柔軟性が身につきます。

明日から取り組めるQuick Win採用

ここまで読んで、「なるほど、Quick Win採用はただ早く人を採るだけじゃないんだな」「自分たちの採用活動は、まだまだ改善の余地がありそうだ」と感じてくださった方は、ぜひ明日からでもできるアクションを考えてみてください。

採用要件の棚卸し会議を設定する

具体的には、まず社内の採用要件定義を再点検するミーティングを開くのはどうでしょうか。経営陣、現場の管理職、人事の担当メンバーが揃って、自社のビジネス目標と採用戦略をすり合わせる時間を1~2時間しっかり取るだけでも、「本当に必要なスキルセットって何?」「そもそも会社としてどんな人材に来てほしいんだっけ?」といった大事な論点が次々に浮き彫りになってくるはずです。

経営層・現場・人事が集まり、現状の採用目標と求める人材像を再定義し、必須条件・歓迎条件・人物マインドなどを明確にしていくと良いです。

採用チャネルを見直し、優先度をつける

過去の応募数・通過率・費用対効果をデータ化し、最も成果の出そうな媒体や手法に絞り込む。必要に応じてリファラル採用やSNS活用も検討。

また、選考プロセスを短縮したいなら、面接官のリソース状況や面接方法の選択肢を一度一覧にしてみるといいかもしれません。オンラインとオフラインをどう使い分けるか、誰が面接にどのタイミングで入れば無駄がないか、といった点を洗い出すだけで、採用担当者の頭の中がすっきり整理され、候補者に対してもわかりやすいスケジュールを提示しやすくなります。もし実際にワンデイ選考を試すなら、トライアル的に1~2職種だけ導入し、そこで得られた成果や課題をフィードバックして全社に展開するのもおすすめです。

短縮選考プロセスの導入を試行する

ワンデイ選考やオンライン面接を取り入れ、選考スピードを向上させる。候補者への連絡・フォロー体制を強化するため、誰が何をいつまでに対応するかを明確化する。

採用管理システムやチャットツールを導入・活用する

スケジュール調整や情報共有を効率化するためのツールを選定し、チーム全体に周知。担当者がルーティン業務に追われない環境を整える。

内定後フォローとオンボーディング計画を策定する

内定から入社までの期間に候補者との接点を定期的に設け、不安を解消する。入社後の研修・メンター制度・1on1ミーティングなどの施策を具体化し、早期離職を防ぐ。

データを活用した定期的な振り返りを行う

「書類通過率」「面接辞退率」「内定承諾率」「早期離職率」などのKPIを毎月、または四半期ごとに振り返り、プロセス改善に生かす。

まとめ

人材獲得競争が激化する現代において、スピーディーな採用活動は企業の成長に不可欠です。しかし、短期間で成果を出すことだけを優先すると、どうしてもミスマッチや離職率の増加、採用コストの肥大化といった弊害が起きがちです。そうした中、弊社が提唱する「Quick Win採用」は、短期的な成果を求めつつも採用活動の根本的な課題を解消し、長期的に定着率や企業力を高めるアプローチを実現します。

採用要件の明確化により、的確な人材を効率よく見極める

社内外の協力体制(現場・経営・リファラル・SNSなど)を構築して、短時間で母集団を形成する

システム化と選考プロセスの最適化により、採用担当者や面接官の負荷を軽減

入社後フォローとオンボーディングを重視し、優秀人材が長く活躍できる組織づくりを支援する

これらの流れを回し続けることで、毎回の採用活動を“場当たり的”ではなく、“常に高い成果が出る仕組み”へと昇華させることができます。

もし、「急ぎで人材を確保したいが、将来的に定着する人材が本当に採れるか不安」「毎年の求人広告費がかさみ、このままでいいのか悩んでいる」「現場が採用業務に追われ、肝心の業務進行が滞ってしまう」といったお悩みがあるようでしたら、ぜひ一度ご相談ください。私たちが持つ200社以上の支援実績から得た知見をフルに活かし、“短期成果と長期的な採用基盤強化”を両立するベストプラクティスをご提案いたします。

「Quick Win採用」は、単なる一時的な採用成功ではありません。短いリードタイムの中でも、採用チームや現場、そして候補者すべてにとってハッピーな結果が得られる、いわば“最適解”の追求です。短期志向と長期志向を融合させることで、御社が持つ潜在的な魅力をより多くの人材に伝え、組織の生産性と活気を根本から底上げすることが可能になります。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。