職場の50%が経験する離職リスク|グレーゾーンハラスメントとは?徹底解説

人事責任者や経営者の皆様にとって、職場のハラスメント問題は重要な経営課題の一つです。しかし近年、従来のパワーハラスメントやセクシャルハラスメントとは異なる新たな問題として「グレーゾーンハラスメント」が注目されています。

2025年6月に実施された最新の調査では、全国のビジネスパーソン1,196人のうち、実に50%が職場で「不快な言動」を経験していることが明らかになりました。さらに深刻なのは、こうした経験をした人の45.8%が「退職を検討した」と回答していることです。

株式会社KiteRa|職場のグレーゾーンハラスメント実態と社内規程の機能性に関する調査

この数字が示すのは、グレーゾーンハラスメントが単なる職場の些細な問題ではなく、人材流出という深刻な経営リスクに直結する可能性があるということです。

人材確保が困難な現在の労働市場において、優秀な人材の流出は企業の競争力に直接的な影響を与えます。採用コスト、研修コスト、引き継ぎコスト、そして失われる知識やスキルを考慮すると、一人の離職による損失は年収の数倍に及ぶとも言われています。

本記事では、グレーゾーンハラスメントの発生要因を心理学的・組織論的観点から分析し、効果的な防止策について解説します。

目次

グレーゾーンハラスメントとは何か

定義と従来のハラスメントとの違い

グレーゾーンハラスメントとは、「ハラスメントとまでは言えないけれど、相手が不快感や戸惑いを覚える言動」として定義されます。

従来のパワーハラスメントが厚生労働省の3要件

・優越的な関係を背景とした言動

・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

・職務の遂行環境を害する言動

を満たす明確な行為であるのに対し、グレーゾーンハラスメントはこれらの要件を完全には満たさないものの、受け手に心理的負担を与える行為を指します。

この曖昧性こそが、人事責任者にとって大きな課題となります。明確な基準がないため、何が問題で何が問題でないかの判断が困難であり、対応が後手に回りがちです。しかし、被害者にとっての影響は決して軽微ではなく、適切な対応を怠ることで深刻な問題に発展する可能性があります。

判断基準として重要なのは、「平均的な労働者の感じ方」を基準とし、その上で「個人の感受性」も考慮するというバランスの取れたアプローチです。完全に主観的な判断でもなく、完全に客観的な判断でもない、この微妙なバランスを理解することが、適切な対応の第一歩となります。

人事が把握すべき具体的事例

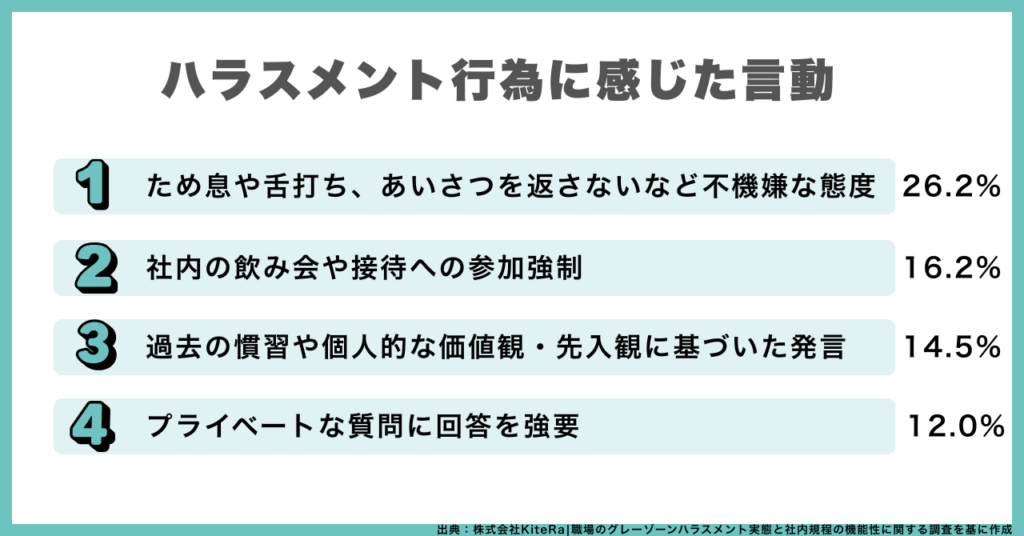

前述の調査結果から、人事責任者が特に注意すべき具体的な事例をご紹介します。

最も多く報告されているのは「ため息や舌打ち、あいさつを返さないなど不機嫌な態度」で、全体の26.2%が経験しています。これらは直接的な言葉による攻撃ではありませんが、非言語的コミュニケーションを通じて相手に威圧感や不快感を与える行為です。特に上司が部下に対してこのような態度を取る場合、権力関係を背景として、部下は強い心理的プレッシャーを感じることになります。

二番目に多いのは「社内の飲み会や接待への参加強制」で16.2%が経験しています。「チームワークの向上」や「コミュニケーションの促進」という名目で行われることが多いものの、「普通は全員参加だよ」といった暗黙の圧力は、個人の時間やプライベートを侵害する行為として受け取られる可能性があります。

三番目は「過去の慣習や個人的な価値観・先入観に基づいた発言」で14.5%が経験しています。「俺の若い頃は」「今時の若者は」といった世代論的な発言や、性別に基づく固定観念的な発言がこれに該当します。発言者にとっては経験に基づく助言のつもりでも、受け手にとっては価値観の押し付けとして感じられることがあります。

四番目は「プライベートな質問に回答を強要」で12.0%が経験しています。交際相手の有無、休日の予定、家族構成などについて過度に詮索する行為です。適度なコミュニケーションは重要ですが、個人のプライバシーを侵害するレベルに達すると問題となります。

これらの事例に共通するのは、行為者に悪意がない場合が多いということです。実際に、グレーゾーンハラスメントに該当する言動をした経験がある人の60%が「良かれと思っての行動だった」と認識しています。この善意と受け手の不快感のギャップが、問題の解決を困難にしている要因の一つです。

発生要因と経営への影響

組織レベルでの要因

グレーゾーンハラスメントの発生には、組織レベルでの構造的な要因が深く関わっています。人事責任者として、これらの要因を理解し、組織的な対策を講じることが重要です。

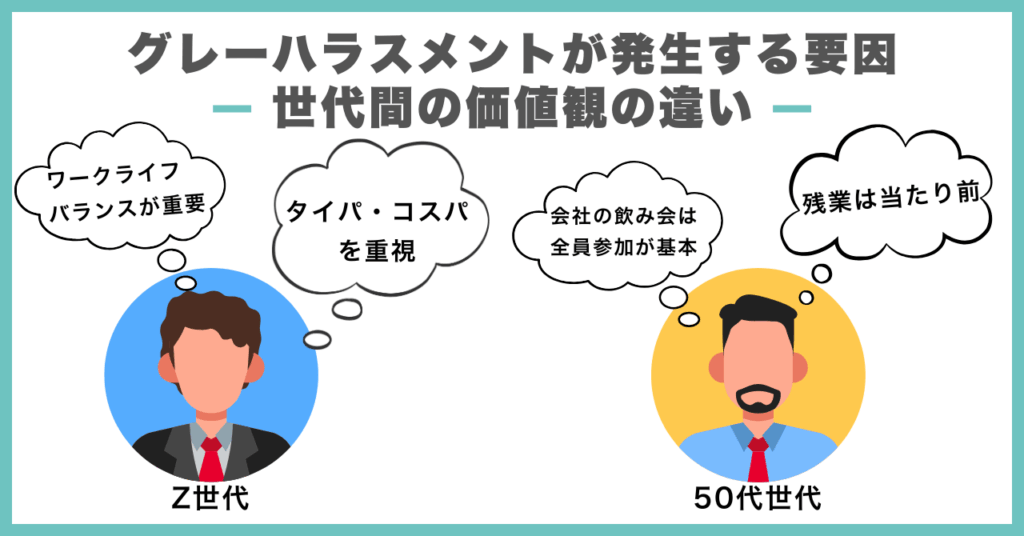

最も重要な要因の一つが世代間の価値観の違いです。現在の職場では、ベビーブーマー世代からジェネレーションZまで、異なる世代が共に働いています。50代の管理職世代の多くは、「残業は当たり前」「会社の飲み会は全員参加が基本」「厳しい指導が人を成長させる」といった価値観の下で成功体験を積んできました。

一方、若い世代はワークライフバランスを重視し、効率的な働き方を求める傾向が強くなっています。このような世代に対して従来の価値観に基づいた指導や期待を行うと、受け手にとっては時代錯誤的で押し付けがましい行為として感じられる可能性があります。

組織文化と権力構造も重要な要因です。「上司の言うことは絶対」という権威主義的な文化が根強い職場では、上司の不適切な言動に対して部下が異議を唱えることが困難です。また、年功序列制度や厳格な階層構造は、権力格差を明確にし、下位者が声を上げることをより困難にします。

コミュニケーション不足も深刻な問題です。上司と部下の間で適切なコミュニケーションが行われていない場合、相互理解が不足し、誤解や偏見が生まれやすい環境となります。特に、ハラスメント防止に関する方針や基準が明確に伝達されていない場合、何が適切で何が不適切かの判断基準が曖昧になります。

経営に与える具体的損失

グレーゾーンハラスメントが経営に与える損失は、直接的なものと間接的なものに分けて考える必要があります。

直接的な損失として最も大きいのは人材流出コストです。一般的に、一人の従業員が離職した場合の損失は、その人の年収の1.5倍から3倍と言われています。これには、採用活動にかかる費用、新しい従業員の研修費用、引き継ぎにかかる時間とコスト、生産性が元のレベルに戻るまでの期間の損失などが含まれます。

例えば、年収500万円の従業員が離職した場合、企業の損失は750万円から1,500万円に及ぶ可能性があります。グレーゾーンハラスメントを経験した人の約半数が退職を検討していることを考えると、この問題を放置することの経済的リスクは極めて大きいと言えます。

間接的な損失も深刻です。グレーゾーンハラスメントが蔓延する職場では、心理的安全性が低下し、従業員の創造性や積極性が抑制されます。これは、イノベーションの阻害、改善提案の減少、生産性の低下につながります。

また、優秀な人材ほど、より良い職場環境を求めて転職を検討する傾向があるため、組織の中核となる人材を失うリスクが高くなります。これは、組織の競争力の根本的な低下を意味します。

企業ブランドへの影響も無視できません。現代では、転職サイトやSNSを通じて職場環境に関する情報が容易に共有されるため、問題のある企業は採用市場での評判が悪化します。結果として、優秀な人材の確保がより困難になり、採用コストが増加する悪循環に陥る可能性があります。

さらに、ESG投資の観点から、職場環境の問題は投資家にとっても重要なリスク要因として認識されています。ハラスメント問題を抱える企業は、投資対象から除外される可能性もあります。

人事責任者が実施すべき対策

制度・仕組みづくり

グレーゾーンハラスメントの防止において、人事責任者が最初に取り組むべきは、明確で実効性のある制度と仕組みの構築です。

社内規定の整備では、従来のハラスメント防止規定を見直し、グレーゾーンハラスメントにも対応できる包括的な内容に更新することが重要です。具体的には、グレーゾーンハラスメントの定義を明記し、「ため息や舌打ちなどの非言語的な威圧行為」「プライベートに関する過度な詮索」「世代論や性別論に基づく決めつけ発言」「飲み会や社内行事への暗黙の参加強制」などを具体的な禁止事項として列挙します。

判断基準についても明確化が必要です。「平均的な労働者の感じ方」を基準とすることを明記し、主観的な感情だけでなく客観的な判断基準があることを示します。同時に、個人の感受性の違いも考慮することを明記し、バランスの取れた判断を行うことを示します。

相談窓口の設置では、従業員が気軽に相談できる体制を整備することが重要です。複数の相談方法(対面、電話、メール、匿名相談など)を用意し、相談窓口の存在と利用方法を全従業員に周知します。相談を受ける担当者には、ハラスメント問題に関する十分な研修を実施し、専門性を確保します。

プライバシーの保護も重要な要件です。相談内容の秘匿性を厳格に守り、相談者の同意なしに情報を開示しないことを明確に約束します。また、相談したことによる不利益を受けないことを保証し、従業員が安心して相談できる環境を作ります。

研修プログラムの構築では、階層別・対象別の包括的なプログラムを設計します。新入社員研修では基礎知識の習得を、管理職研修ではより高度なコミュニケーションスキルとリーダーシップを、全社員研修では組織全体の意識統一を図ります。

管理職への対応

管理職は、グレーゾーンハラスメントの防止において最も重要な役割を担っています。権力関係を背景とした言動は部下に大きな影響を与える可能性があるため、管理職に対する特別な対応が必要です。

アンコンシャス・バイアス研修は、管理職に対して重点的に実施すべき研修です。無意識の偏見が部下の評価、配置、指導方法に与える影響は極めて大きく、年齢、性別、学歴、出身地などに関する様々なバイアスについて学習し、自分自身の偏見を客観的に認識することが重要です。

研修では、バイアスを完全に排除することは不可能であることを認識し、バイアスの存在を前提とした上で、それをコントロールする方法を学びます。定期的な自己チェック、多様な視点からの意見収集、客観的なデータに基づく判断などの手法を身につけます。

コミュニケーション指導では、アクティブリスニング(積極的傾聴)、建設的なフィードバック、感情的知性(EQ)の向上などのスキルを習得します。特に、相手の立場に立った思考、適切な距離感の維持、世代間の価値観の違いへの理解などが重要です。

1on1ミーティングの推進も効果的な対策です。部下との定期的な個別面談を通じて、業務の進捗だけでなく、職場環境や人間関係についても話し合う機会を設けます。このミーティングでは、部下が安心して本音を話せる環境を作り、グレーゾーンハラスメントの早期発見と対応を図ります。

組織風土の改革

制度や研修だけでなく、組織風土そのものを変革することが、グレーゾーンハラスメントの根本的な解決につながります。

心理的安全性の確保は、最も重要な要素の一つです。従業員が恐怖や不安を感じることなく、自分の考えや感情を表現できる環境を作ることで、イノベーションや生産性の向上も期待できます。心理的安全性が高い職場では、ミスや問題が隠蔽されることなく、早期に発見・対応されるため、大きなトラブルの予防にもつながります。

多様性の推進も重要な取り組みです。年齢、性別、国籍、価値観などの多様性を積極的に受け入れ、それぞれの違いを強みとして活かす組織文化を構築します。多様性が尊重される職場では、グレーゾーンハラスメントが発生しにくくなります。

継続的改善の仕組みでは、PDCAサイクルを活用した定期的な見直しと改善を行います。匿名アンケートによる実態把握、相談件数や離職率の分析、従業員満足度調査などを通じて、現状を客観的に評価し、改善策を立案・実施します。

経営者のリーダーシップと投資対効果

トップダウンでの取り組み

グレーゾーンハラスメントの防止において、経営者のリーダーシップとコミットメントは極めて重要です。トップが本気で取り組む姿勢を示すことで、組織全体の意識が変わり、実効性のある対策が可能になります。

経営者は、グレーゾーンハラスメントの防止を単なるコンプライアンス対応ではなく、経営戦略の一環として位置づける必要があります。人材の確保・定着、生産性の向上、企業ブランドの向上など、経営目標の達成に直結する重要な取り組みであることを明確に示します。

全社的な意識改革では、経営者自らがメッセージを発信し、組織の価値観や行動指針を明確に示します。また、管理職の評価項目にハラスメント防止への取り組みを含めることで、実効性を担保します。

予算確保と体制整備では、必要な人員と予算を確保し、専門的な知識を持つ担当者を配置します。外部の専門機関との連携も検討し、より高度な専門性を確保します。

投資対効果の測定

グレーゾーンハラスメント対策への投資は、適切に実施されれば確実にリターンを生み出します。

離職率の改善では、対策実施前後の離職率を比較し、人材流出コストの削減効果を測定します。前述のように、一人の離職による損失は年収の1.5倍から3倍に及ぶため、離職率の改善は大きな経済効果をもたらします。

生産性向上の効果も重要な指標です。心理的安全性が確保された職場では、従業員のエンゲージメントが向上し、創造性や積極性が高まります。これは、売上高や利益率の向上として現れる可能性があります。

企業価値向上の効果では、ESG投資の観点から、職場環境の改善が企業価値の向上につながる可能性があります。また、採用市場での評判向上により、優秀な人材の確保が容易になり、採用コストの削減も期待できます。

まとめ

グレーゾーンハラスメントは、現代の職場における新たな経営リスクとして、人事責任者や経営者が真剣に取り組むべき課題です。その曖昧性ゆえに対応が困難な側面がありますが、適切な対策を講じることで、人材の確保・定着、生産性の向上、企業価値の向上など、大きなリターンを得ることができます。

重要なのは、一過性の取り組みではなく、継続的な改善プロセスとして位置づけることです。組織の文化や風土を変革するには時間がかかりますが、経営者のリーダーシップの下、人事責任者が中心となって粘り強く取り組むことで、必ず成果を上げることができます。

しかし、グレーゾーンハラスメントの問題は複雑で専門的な知識が必要な分野でもあります。社内だけでの対応には限界があり、外部の専門家のサポートを活用することで、より効果的で実践的な対策を講じることができます。

すごい人事コンサルティングでは、グレーゾーンハラスメントを含む職場環境の改善に関する豊富な経験と専門知識を持つコンサルタントが、貴社の状況に応じたオーダーメイドのソリューションを提供いたします。制度設計から研修プログラムの構築、組織風土の改革まで、包括的なサポートを通じて、健全で生産性の高い職場環境の実現をお手伝いいたします。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。