【2025年度版】大手企業の動向から読み解く「日本型ジョブ型雇用」徹底解説

多くの企業で、終身雇用からの転換が進んでいます。変化への対応や転職が一般的な時代への対応、納得感のある給与制度への要求などは代表的な理由です。「日本型ジョブ型雇用」はこの課題を解決する制度の一つとして、大手企業を中心に広く普及しつつあります。

「日本型ジョブ型雇用」は本来の、または欧米と異なる面があります。実施には、入念かつ十分な準備が必要です。人材を活用する制度であり、給与をカットする目的で導入すべきでないことも押さえておきましょう。

この記事では日本型ジョブ型雇用について知りたい方、活用したい方を対象に、概要や欧米型との違い、導入の課題やポイント、将来の展望について解説します。導入状況や導入事例、失敗例も紹介しますので、貴社における制度の活用にお役立てください。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・日本型ジョブ型雇用の特徴や、欧米型との違いを知りたい方

・日本型ジョブ型雇用を導入するコツやポイントを知りたい方

・日本企業での導入事例を知りたい方

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・日本型ジョブ型雇用がどのように活用されているか、具体例をもとに確認できる

・日本型ジョブ型雇用を導入する際に陥りがちな課題や、解決するポイントを確認できる

・日本型ジョブ型雇用の将来性を確認できる

目次

- 「日本型ジョブ型雇用」とは何か?:欧米型との違いと独自性

- 大手企業の導入状況

- 導入企業が直面する共通の課題

- 導入企業の動向

- 日本型ジョブ型雇用の成功と失敗を分ける要因

- 日本型ジョブ型雇用の今後の展望

- まとめ

「日本型ジョブ型雇用」とは何か?:欧米型との違いと独自性

日本型ジョブ型雇用は、以下に挙げる4つの項目を設定し、職場で運用する方法です。

・職務内容をジョブディスクリプション(JD)で可視化する

・職種別にコースを設ける

・職能に代わる新たな等級制度を設ける

・成果や実績を評価する仕組みを設ける

企業の状況により、別の事業所に配置転換されるケースはあります。また職務内容が変わる場合もあるかもしれません。

一方で欧米型のジョブ型雇用は、日本と一部異なります。「空きポストやこれから設けるポストに人をあてがう」ことが目的ですから、採用後は本人の同意なく他の事業所に配置換えされることはありません。一方でポストがなくなると、解雇されるリスクがあります。仕事内容が変わらなければ昇格もせず、給与もずっと同じというケースも少なくありません。

日本におけるジョブ型雇用の浸透度

日本で事業を営む企業の多くは、ジョブ型雇用を認識しています。株式会社パーソル総合研究所(以下「パーソル社」と略)が2021年6月25日に公表した調査結果によると、経営者や人事担当者は2021年初頭の時点で、86.1%の方が「ジョブ型雇用」「ジョブ型人事制度」を認識しています。また18.0%の方は「自社で導入済み」、39.6%の方は「自社で検討を行っている」と回答しています。

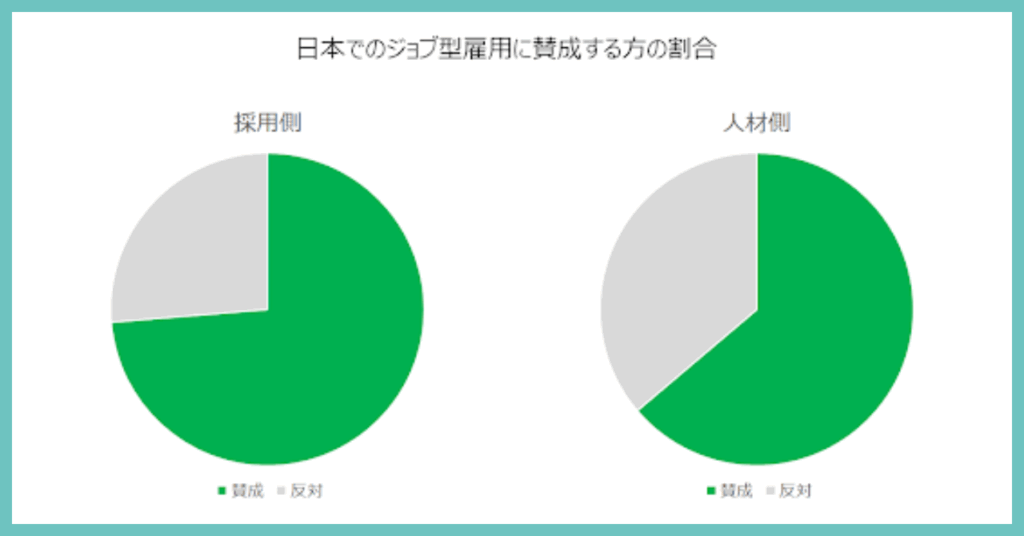

ジョブ型雇用への印象も、採用側・採用される側(人材側)を問わず好評です。株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント(以下「JAC社」と略)が2024年7月31日に公表した「中途採用権者(採用側)600人、会社員(人材側)1,000人に聞く、日本の「ジョブ型雇用」の実態と課題」によると、ジョブ型雇用そのものには多くの方が賛成しています。

・採用側:73.7%

・人材側:63.8%

大手企業の導入状況

日本型ジョブ型雇用は、大手企業での導入が進んでいます。パーソル社は調査結果で、ジョブ型雇用の導入率を以下のように公表しました。

| 従業員数 | すでに導入されている | 導入を検討している(導入予定含む) |

| 1,000人以上5,000人未満(回答数259件) | 16.6% | 40.5% |

| 5,000人以上(回答数208件) | 25.0% | 40.4% |

パーソル社は、導入する企業の特徴を以下の通り示しています。

・職務給、役割給を導入している。年齢と等級が紐づかない「脱・年功主義」の制度

・ストック・オプション制度の導入

・多面評価の導入(360度評価など)

・ほとんどの職務で、職務記述書が作成済

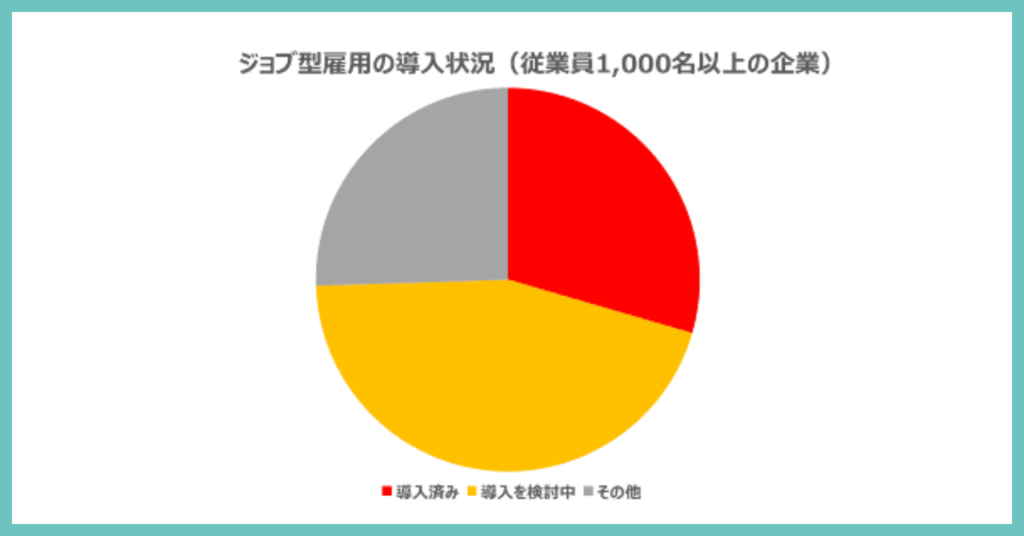

またJAC社は、従業員が1,000名以上の企業における導入状況を以下のように示しています。

・すでにジョブ型雇用を導入済み:29.5%

・ジョブ型雇用の導入を検討中:45.0%

2021年と比べて、ジョブ型雇用の導入が進む実態がうかがえます。年功序列の人事制度から脱却し、職務内容が可視化されている企業はジョブ型雇用を導入しやすい傾向にあると考えられます。

導入企業が直面する共通の課題

多くの制度と同様に、日本型ジョブ型雇用にも課題があります。主な6つの課題を解説します。

「ジョブ型雇用」制度を導入しても、実態が伴っていない企業が多い

「ジョブ型雇用」は人事制度に関連します。単なるスローガンや目標ではありません。せっかく制度を導入しても、現場で使われないのでは経営や人材育成に対する効果をもたらしません。しかし実際には掛け声だけで、実態が伴っていない企業も少なくありません。

この課題は、調査結果にも現れています。JAC社による調査結果では、「ジョブ型雇用へシフトという号令だけで、実態が伴っていない」と回答した方が採用側で69.5%、人材側で67.0%にのぼっています。

あらかじめ詳細なJD(ジョブディスクリプション)の作成が必要

ジョブ型雇用の適切な実施には、詳細なJDの作成が欠かせません。JDを作る際には、あらかじめ以下の項目を考慮することが必要です。

・職種を決定し、行うべき業務を定義する

・等級を設定し、それぞれについて役割を定義する

・業務の内容を分解し、等級ごとに割り当てる

・必要なスキルを分解し、等級ごとに割り当てる

上記の項目を踏まえて、JDを作成しましょう。等級などグレードごとに、以下の内容を記載する必要があります。

・職務の概要

・職務の目的

・業務内容

・求められるスキル

・挙げるべき成果

制度を設ける側にとって、JDの作成は大きな手間です。企業によっては、JDが1,000を超える場合もあります。数が多い場合でも、1つ1つていねいに作成しなければなりません。

評価者と被評価者との十分な対話が必要

ジョブ型雇用では評価者による適切な評価の実施に加えて、被評価者の納得度も重要です。たとえ客観的にみて適切な評価が行われたとしても、被評価者が「不当な評価」と感じれば、貴社へのエンゲージメントは下がります。貴重な人材を失う事態にもつながりかねません。

ジョブ型雇用の場合、評価は職務や役割に対して行われることにも注意が必要です。能力の高い従業員でも、職務で能力が発揮されないと評価は低くなります。このことを被評価者に対して十分に説明し、理解してもらわなければなりません。より能力を発揮できる職場への異動も、選択肢に挙げられます。

従業員に納得してもらえる評価を行うためには、日ごろから密なコミュニケーションを取ることが重要です。部下と上司が気軽に相談できる間柄であれば問題ありませんが、そうでない場合は積極的に「1on1ミーティング」を行うなど、気軽に話し合う場を設けましょう。

人事異動は社内公募など、従業員の意欲を引き出す方法に改める

ジョブ型雇用と異動は、相性が良いとは限りません。企業の都合だけで異動させると、従業員は自らが持つスキルを活かせぬまま、新たなスキルの習得を求められる事態に陥ります。これは企業にとって大きな損失です。従業員が不満を持てば、離職の引き金にもなりかねません。

この事態を防ぐためには、ポストの社内公募が効果的です。自らすすんで応募する従業員は新しいポストで働く意欲があり、求められるスキルの習得にも前向きです。従業員の意欲を引き出し社業の発展につなげるためには、人事異動の進め方も見直す必要があります。

職務や職責と給与の額が釣り合い、昇格がインセンティブになることが必要

従業員にとって、給与は重要です。競合他社よりも低い給与は、それ自体が転職のインセンティブになることにも注意が必要です。また全体の給与水準が高い場合でも、等級による給与の差が少ない場合は要注意です。「自分よりも責任の軽い人のほうが高給」といった事態が起きると、より重い職責を担う意欲をそぎかねません。

給与を定める際には、「より重い職責を担う人が、より多くの給与を受け取る」仕組みとするよう注意して設計しましょう。給与の額に幅を設けることは問題ありませんが、できるだけ上下の等級と重ならないようにすることが重要です。これにより職務や職責と給与の額が釣り合い、従業員にとって昇格がインセンティブとなります。

リスキリングの場の提供も重要

日本では、職務がないことを理由とした解雇はできません。新しい仕事に配置転換する必要があります。企業がこれから強化したい分野、必要なスキルを明示したうえで、率先してリスキリングの場を提供することが重要です。豊富なメニューを提示して従業員の希望にこたえるとともに、費用も負担することが望ましいでしょう。

もちろん、「スキルアップは自力で」と命ずることは一つの選択肢です。しかしこのような企業は、従業員から見ると以下のように映ります。

・企業の都合で、習得すべきスキルをコロコロ変えさせられる

・「労働に対して給与を支払う」ことしか行っていない

働く環境としては、決して良いとはいえません。優秀な人材を獲得できず、他社との競争に敗れるリスクが高くなるでしょう。

導入企業の動向

新しい制度を導入する際、先行事例は気になるものです。ここからは、日本型ジョブ型雇用を導入した6つの企業を取り上げます。導入時期や規模、実施した施策や成果などを確認していきましょう。

その1:KDDI

KDDIは2021年より、すべての総合職に対してジョブ型人事制度の運用を開始しました。2022年4月からは、全社員が対象。以下の課題にこたえることを目的としています。

・高い専門性を持つ多種多様な人財を雇用し、新たな事業領域へ挑戦する

・若手の確保や早期育成、エルダーの継続的な活躍が必要

・挑戦意欲を喚起するための変革が必要

・給与や処遇の固定化への対応

一般的なジョブ型人事制度に、KDDIの人財育成方針を加えていることは特徴的です。JDは、30種類の専門領域ごとに作成。スキルや実力、成果に加えて、人間力の高さも評価に含めています。自発的な能力開発を支援するため「KDDI DX University」を設け、必要とするスキルを学べる体制も整えました。

2021年4月の新卒社員からは、一律の初任給も廃止しました。これにより市場価値や能力に応じた給与体系を実現しています。

その2:資生堂

資生堂は2021年から以下の実現を目的として、ジョブ型人事制度を導入しました。

・グローバルで勝てる組織の確立

・専門性の強化によるミッションの実現

多くの企業で導入の契機となっている「成果主義」や「働き方改革」は、目的に含めていません。以下のように、日本ならではの人事慣行の良さも取り入れた制度を作りました。

・人材育成は本人の意向をもとにして、専門性の高い人材を育てる

・人事異動は会社が命ずるケースと、自ら志願するケースの2種類

・新卒・キャリア両方とも採用を続ける

導入により、グローバルスタンダードに沿った客観的な評価や処遇が可能となりました。

その3:パナソニック コネクト

パナソニックコネクトも、導入した企業の例に挙げられます。主な目的は以下のとおりです。

・経営戦略と人事戦略の連動

・成長する領域に人材を集中する

約1,400ものJDを公開しており、対象は1万人以上の全従業員です。2023年度の制度導入にあたり、以下の整備を行いました。

・組織責任者に権限を大きく委譲して、現場レベルで人材戦略を実行

・「マネジメント」と「プロフェッショナル」2つのキャリアパスを用意

・公募による人材の募集と登用

導入により、以下の効果を目指しています。

・年齢や勤続年数を問わず、仕事や成果、責任の大きさにより給与額を決定

・給与は組織責任者が決定する

・上司と部下が頻度高く会話し、成果の達成やキャリアの実現に向けた取り組みの内容をすり合わせる

その4:富士通

富士通は平成の時代より、年功序列から脱却する取り組みを行っていました。1993年には成果主義を掲げて「目標管理評価制度」を導入しましたが、うまくいきませんでした。従業員の支持を得られない、短期的な目標が重視されるなどは失敗の原因に挙げられています。

この教訓も踏まえて、富士通は以下の特徴を持つ「ジョブ型人事制度」を導入しました。

・事業戦略に基づいた組織やポジションへの見直し

・Role ProfileとJDを作成し、責任権限と人材要件を明確化

・報酬を職能ではなく、職責ベースの体系に刷新

・評価は組織への影響や貢献度、挑戦・信頼・共感の体現度合、成長に対して行う

・自らキャリアプランを考え、ポスティングにより異動するチャンスを大幅に拡大

・オンデマンド型教育を導入して、社員が学びたい項目を学べる環境を整備

2020年には幹部社員に、2022年には一般社員に向けて導入しました。2022年度におけるポスティングへの応募者は7,902名、異動者数は3,419名にのぼりました。また2023年には、報酬を平均約7%引き上げました。2026年度以降の新卒社員は初任給を一律とせず、ジョブレベルに応じて金額を決めることを発表しています。

その5:日立製作所

日立製作所は事業環境の変化に対応する目的で、2017年からジョブ型雇用への転換を社内で議論してきました。導入に際し、以下の工夫を行いました。

・従業員の不安を取り除く説明(人財マネジメントの転換であり、雇用契約の変更ではない)

・グループ公募制度の改善や副業制度の検討

・AIを活用して従業員のスキルアップや学び直しを促す「学習体験プラットフォーム」の運用を開始

・新卒採用時の給与額を、専門性や経験、職務内容などを考慮し個別に設定

この結果、2020年度には8割を超える従業員から理解を得ました。2021年には管理職を対象として、JDを導入。2022年7月からは一般社員にも対象を広げ、約450種類のJDを作成しました。

その6:三菱ケミカル

三菱ケミカルは2017年に、三菱化学、三菱樹脂、三菱レイヨンの3社が統合して誕生しました。当初は「職務等級制」を運用していましたが、2021年からは以下の特徴を持つ「ジョブ型人事制度」を導入しました。

・等級は学歴に関係なく、職務により決定。等級と評価により給与が決まる

・総合職と一般職の区別も廃止

・自己選択学習コンテンツを導入し、自律的な学びの機会を提供

・異動は社内公募が基本。従業員の意向を優先する

また目標管理面談を月3回から5回に増やし、部下との1on1ミーティングも月1~2回実施するよう推奨しています。三菱ケミカルは、きめ細かいコミュニケーションによる評価の公平性・納得性を目指しています。

日本型ジョブ型雇用の成功と失敗を分ける要因

日本型ジョブ型雇用の導入の成否を分けるポイントは、どこにあるのでしょうか。ここからは成功した企業の共通点と、うまく導入できなかった企業について解説します。

成功した企業の共通点

導入に成功した企業には、いくつかの共通点があります。「働く上での安心感を増す取り組み」という観点の共通点を、以下に示しました。

・従業員に対して、ジョブ型雇用の導入が必要な理由を丁寧に説明した

・従業員の不安を軽減する取り組みを行った

・従業員の給与額が減らないよう工夫した

・評価者と面談する回数を増やした

以下のように、従業員の意欲を喚起することも重要です。

・人事異動は会社が命ずる方法から、希望者が自ら志願する方法に転換した

・評価制度を可視化し、納得感のある評価を行いやすくした

・新しいスキルの習得に役立つ教育制度を充実させた

課題を抱える企業の例と、注意すべきポイント

日本型ジョブ型雇用は、導入したすべての企業がうまくいっているわけではありません。制度や導入方法が適切でない場合は、かえってトラブルを引き起こすおそれもあります。

2023年4月より、医療機器販売会社のG社は人事制度をジョブ型に転換しました。しかし一方的に等級が引き下げられるなどの理由で200名もの従業員が降格し、給与が減少しました。なかには、基本給が半分近くに減少した従業員もいます。この結果、従業員から訴訟を起こされる事態に陥りました。

日本型ジョブ型人事制度は、人件費削減の便利なツールではありません。安易に人件費を減らすと従業員による離職や訴訟が続出し、社業が危うくなりかねません。大幅な給与の減少は、法令違反のリスクもあります。制度を設ける際には減給となる事態を極力避けるとともに、コミュニケーションを密に取り十分な説明を行いましょう。

日本型ジョブ型雇用の今後の展望

日本型ジョブ型雇用は、大企業を中心に広がることが考えられます。変化に対して迅速に対応できること、意欲あふれる人材を活用しやすくなることは、代表的なメリットといえるでしょう。

もっとも、どの企業にも向く制度ではありません。一人前になるまでに長年の修行が必要な職種には不向きでしょう。導入の可否は自社に合うかどうかを踏まえて、慎重に決める必要があります。

導入を検討する際には、あくまでも人材の有効活用という視点で考えましょう。給与カットの手段として用いることはおすすめできません。このような企業が増えると意図する効果が出にくくなり、反発が一気に広がるリスクもあります。

まとめ

日本型ジョブ型雇用は、どの企業にも向く方法ではありません。あらかじめ貴社の課題解決に適する人事制度か、十分にご検討ください。導入が適する場合は十分な準備と従業員への説明を行い、従業員の能力を活かせる制度を設けましょう。万全な準備を行うためには、専門家のアドバイスを受けたうえで進めることがおすすめです。

弊社では「すごい人事コンサルティング」サービスを提供しております。豊富な経験を有する人事コンサルタントに相談することで、適切な制度の構築と運用を行えます。人材の定着も図れるでしょう。日本型ジョブ型雇用の導入をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。