【2025年最新版】採用マーケティング完全ガイド|実態調査データから成功事例、実践ステップまで徹底解説

現代の日本企業は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少という、避けては通れない構造的な課題に直面しています。それに伴い、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどり、従来の採用手法だけでは、企業の持続的な成長に不可欠な優秀な人材を確保することが極めて困難な時代となりました。

かつて有効とされた求人広告の出稿や人材紹介サービスの利用といった画一的なアプローチは、情報の受け手である候補者にとって、数多ある選択肢の一つに過ぎません。インターネットとSNSの普及により、誰もが膨大な情報にアクセスできるようになった今、候補者はより能動的に、そして多角的に企業を評価し、自身のキャリアを選択するようになっています。

このような状況下で、企業が競争優位性を確立し、未来を担う人材を惹きつけ続けるためには、採用活動そのものを根本から見直し、変革する必要があります。その鍵を握るのが、本記事のテーマである「採用マーケティング」です。

採用マーケティングとは、単なる欠員補充のための短期的な活動ではありません。マーケティングの思考と手法を全面的に採り入れ、自社の魅力を戦略的に発信し、潜在的な候補者層にまでアプローチすることで、自社への興味・関心を喚起し、共感を育み、最終的に「この会社で働きたい」という強い動機を醸成していく中長期的な取り組みです。

本記事では、2025年の最新調査データに基づき、採用マーケティングの重要性とその全体像を解き明かします。さらに、具体的な実践ステップから先進企業の成功事例、そして「採用マーケター」という新たな専門職の役割に至るまで、網羅的に解説していきます。人事担当者様、そして経営者の皆様が、自社の採用力を飛躍させ、持続可能な成長を実現するための一助となれば幸いです。

目次

【2025年最新】採用マーケティングに関する実態調査データ

採用活動の現場では、今まさに大きな変革の波が訪れています。その実態を客観的なデータから読み解くため、株式会社TalentXが2025年10月に発表した「採用マーケティングに関する実態調査」の結果を見ていきましょう。この調査は、企業の採用担当者を対象に行われたものであり、現代の採用市場における企業の意識と行動の変化を鮮明に映し出しています。

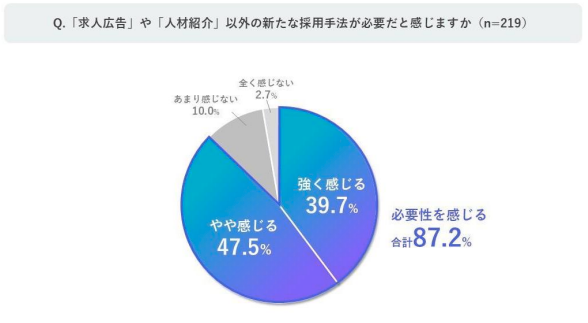

9割の人事担当者が求める「新たな採用手法」

調査結果で最も注目すべきは、採用担当者の実に9割近くが「求人広告」や「人材紹介」といった従来型の採用手法以外に、新たなアプローチの必要性を感じている点です。「強く感じる」(39.7%)と「やや感じる」(47.5%)を合わせると、87.2%にものぼります。この数値は、多くの企業が既存の手法だけでは、激化する人材獲得競争に対応しきれないという強い課題意識を抱いていることの表れと言えるでしょう。

これまで採用活動の主軸とされてきた手法への依存から脱却し、より能動的で多角的なアプローチを模索する動きが、業界全体で加速していることが明確に見て取れます。

加速する採用マーケティング領域への投資

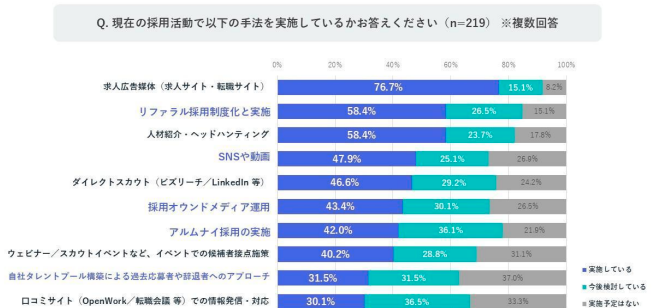

では、企業は具体的にどのような「新たな手法」に投資をシフトしているのでしょうか。調査では、現在実施している採用手法についても尋ねています。その結果、「リファラル採用」(58.4%)、「SNSや動画の活用」(47.9%)、「採用オウンドメディアの運用」(43.4%)といった、採用マーケティングの中核をなす施策が上位に並びました。

特筆すべきは、これらの実施率が、従来型の代表格である「ダイレクトリクルーティング(スカウト)」(63.0%)に迫る勢いであることです。これは、企業が候補者からの「待ち」の姿勢から、積極的に情報を発信し、関係性を構築していく「攻め」の姿勢へと転換していることを示唆しています。

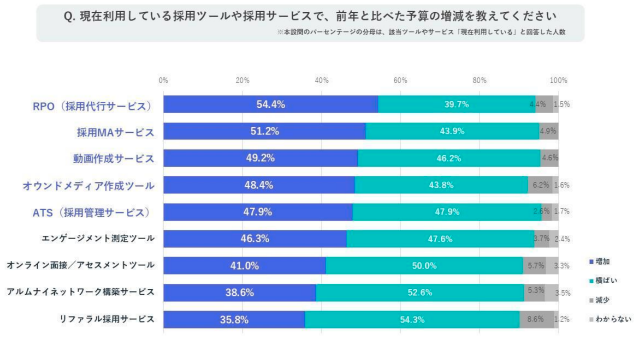

さらに、この傾向は予算配分の変化からも裏付けられます。2025年度の採用関連予算について、前年度と比較して増加したツールやサービスを尋ねたところ、「RPO(採用代行サービス)」(54.4%)や「採用MA(マーケティング・オートメーション)サービス」(51.2%)が半数を超えました。これは、採用活動の外部委託や専門ツールの導入を通じて、業務の効率化と高度化を図る、いわゆる採用DX(デジタルトランスフォーメーション)への投資が本格化していることを物語っています。

専門人材「採用マーケター」への高まる期待

採用活動がより戦略的かつ専門的になるにつれて、新たな専門職へのニーズも高まっています。調査では、約9割の企業が、採用マーケティングに関する専門的な知識やスキルを持つ人材、すなわち「採用マーケター」の確保が必要だと感じていることが明らかになりました。「とても必要だと思う」(42.9%)と「やや必要だと思う」(46.1%)を合わせると、実に89.0%に達します。

しかし、その一方で、「採用マーケティングを担う専門部署や担当者がいる」と回答した企業はまだ2割程度にとどまっており、多くの企業で理想と現実の間にギャップが存在する状況が浮き彫りになっています。この結果は、今後、採用マーケターという職種の需要が急速に高まっていくこと、そして、人事担当者自身がマーケティングスキルを習得していくことの重要性が増していくことを強く示唆していると言えるでしょう。

採用マーケティングとは何か?

ここまでの調査データで、多くの企業が採用マーケティングの重要性を認識し、投資を加速させていることが明らかになりました。では、そもそも「採用マーケティング」とは具体的に何を指すのでしょうか。その基本的な概念を理解し、関連する用語との違いを明確にすることで、より効果的な戦略立案へと繋げることができます。

採用マーケティングの定義と目的

採用マーケティングとは、マーケティングの思考と手法を全面的に活用し、自社の魅力を戦略的に発信することで、潜在的な候補者を惹きつけ、ファンになってもらい、最終的に採用へとつなげる一連のプロセスを指します。

重要なのは、これが単なる「応募者を増やすための活動」ではないという点です。従来の採用活動が、転職市場に既に出てきている「転職顕在層」を対象とした短期的な欠員補充の色合いが濃かったのに対し、採用マーケティングは、まだ転職を具体的に考えていない「転職潜在層」にまで視野を広げます。そして、彼らとの継続的なコミュニケーションを通じて、自社への興味・関心を喚起し、共感を育み、「いつか転職するなら、この会社が良い」と思ってもらえるような関係性を構築していくことを目指します。

その目的は、短期的な採用目標の達成に留まりません。中長期的な視点で自社のファンを増やし、企業のブランド価値を高めることで、採用市場における競争優位性を確立し、持続可能な採用力を構築することにあります。

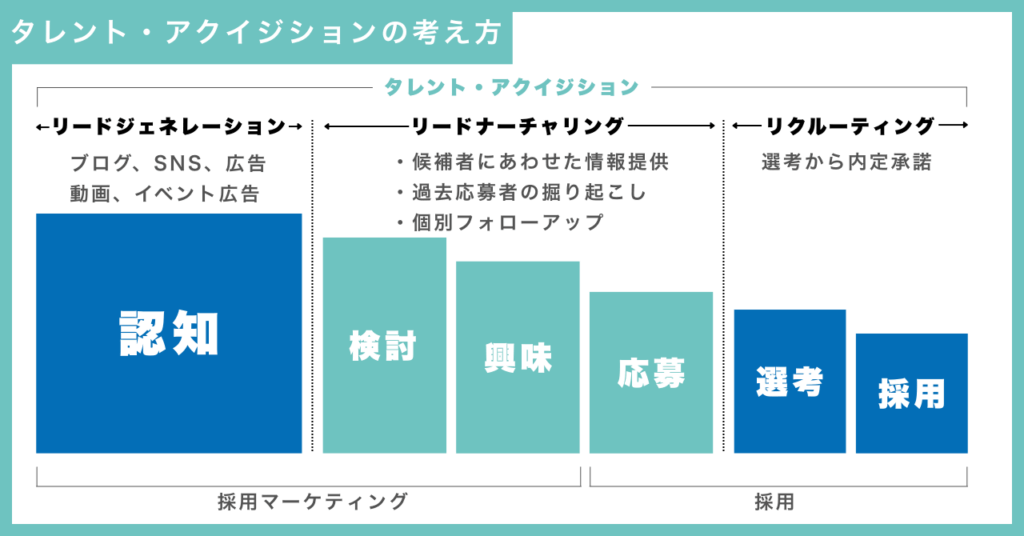

タレント・アクイジションとの関係性

採用マーケティングと共によく語られる言葉に「タレント・アクイジション(Talent Acquisition)」があります。両者は密接に関連していますが、そのスコープ(範囲)に違いがあります。

タレント・アクイジションは、企業の経営戦略や事業戦略を実現するために必要な人材を、いかにして獲得し、組織内で活躍・定着してもらうかという、より広範で戦略的な概念です。そのプロセスは、採用計画の策定から始まり、候補者の発掘、選考、採用、そして入社後のオンボーディング(定着支援)、さらには退職者との良好な関係を維持する「アルムナイ・ネットワーク」の構築までを包括します。

一方で、採用マーケティングは、このタレント・アクイジションという大きなプロセスの中で、特に「候補者の認知獲得から応募に至るまで」のフェーズにおいて中心的な役割を担います。つまり、採用マーケティングは、タレント・アクイジション戦略を成功に導くための、強力なエンジンと言うことができるでしょう。

| 戦略・概念 | 主なスコープ | 目的 |

| タレント・アクイジション | 経営戦略に基づく人材計画、採用、育成、定着、アルムナイまで | 経営目標達成のための人材獲得と最適配置 |

| 採用マーケティング | 候補者の認知獲得、興味喚起、関係構築、応募獲得 | 優秀な候補者からの応募を最大化し、採用ブランドを確立する |

採用マーケティング実践の4ステップ

採用マーケティングの概念を理解したところで、次はいよいよ実践です。ここでは、企業が採用マーケティングを導入し、成果に繋げていくための具体的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。これらのステップを順に実行していくことで、自社の採用活動を戦略的に変革することが可能になります。

【STEP1】現状分析と戦略策定

何事も、まずは現在地を正確に把握することから始まります。採用マーケティングの第一歩は、自社を取り巻く環境と、自社自身の姿を徹底的に分析し、どこを目指すのかという戦略を明確にすることです。

自社分析(3C分析とWORCSフレームワーク)

戦略策定の基礎となるのが、客観的な現状分析です。マーケティングの基本的なフレームワークである「3C分析」は、採用戦略を立案する上でも非常に有効です。

•Company(自社): 自社の企業文化、ビジョン、事業の強み、そして「働く場所」としての魅力は何か。逆に、弱みや課題は何か。社員が何にやりがいを感じ、どのような点に不満を抱いているのかも率直に把握します。

•Competitor(競合): 人材獲得において競合となるのはどのような企業か。同業他社だけでなく、同じ職種の候補者を求める異業種の企業も含まれます。競合はどのような採用メッセージを打ち出し、どのような条件を提示しているのかを調査します。

•Customer(顧客=候補者): 自社が求める人材は、どのような価値観を持ち、キャリアに何を求めているのか。どのような情報源に接触し、何を信頼するのか。彼らのインサイト(深層心理)を深く理解しようと努めます。

この3C分析をさらに深めるために役立つのが、「WORCSフレームワーク」です。これは、EVP(Employee Value Proposition=従業員価値提案)を構成する5つの要素の頭文字を取ったもので、自社の魅力を多角的に整理するのに役立ちます。

•Work Environment(はたらく環境): 働きがいのある環境、柔軟な勤務形態、快適なオフィスなど。

•Opportunity(機会・キャリア): 成長の機会、挑戦的な仕事、キャリアパスの多様性など。

•Rewards(報酬・ベネフィット): 競争力のある給与、充実した福利厚生、正当な評価制度など。

•Culture(文化・人): 魅力的なビジョン、一体感のある組織文化、尊敬できる同僚など。

•Strategy(事業・戦略): 事業の成長性、社会的な意義、明確な経営戦略など。

これらのフレームワークを用いて自社の「採用力」を可視化することで、どの部分を強みとして打ち出し、どの部分を改善していくべきかという戦略の方向性が見えてきます。

ペルソナ設計

戦略の方向性が定まったら、次に「誰に」そのメッセージを届けるのかを具体的に定義します。それが「ペルソナ設計」です。採用したい理想の人物像を、年齢、性別、経験、スキルといったデモグラフィック情報だけでなく、価値観、ライフスタイル、キャリアへの考え方、情報収集の仕方といったサイコグラフィック情報まで含めて、あたかも実在する一人の人物のように詳細に描き出します。

例えば、「30代前半のWebエンジニア」といった曖昧なターゲット設定ではなく、「新しい技術への探求心が強く、勉強会にも積極的に参加する。現職では裁量権の少なさに物足りなさを感じており、事業の成長にダイレクトに貢献できる環境を求めている」といった具体的なペルソナを設定することで、その後のアプローチ方法が格段に明確になります。どのような言葉が彼・彼女の心に響くのか、どのチャネルで接触するのが効果的か、といった具体的な戦術を立てるための羅針盤となるのです。

【STEP2】採用ブランディングと情報発信

戦略が固まったら、次はその戦略に基づいて自社の魅力を「ブランド」として構築し、ターゲットとなる候補者に届けるフェーズです。ここで重要なのは、一貫性のあるメッセージを、適切なチャネルを通じて継続的に発信し続けることです。

EVP(従業員価値提案)の構築

STEP1の分析で整理した自社の魅力を、候補者の心に響く、簡潔で魅力的なメッセージに集約します。これが「EVP(Employee Value Proposition=従業員価値提案)」です。EVPは、「この会社で働くことを通じて、あなたはこのような独自の価値や経験を得ることができます」という、企業から候補者への約束です。

優れたEVPは、単に「給与が高い」「福利厚生が充実している」といった条件面だけでなく、その企業ならではの事業の面白さ、社会的な意義、成長の機会、組織文化といった、情緒的な価値をも含んでいます。このEVPが、採用サイト、求人票、SNS、社員の言葉など、あらゆるコミュニケーションの核となります。

チャネル別の情報発信

構築したEVPを、ペルソナが日常的に接触するであろう様々なチャネルを通じて発信していきます。重要なのは、各チャネルの特性を理解し、それぞれに最適化されたコンテンツを提供することです。

•採用オウンドメディア(自社採用サイト、ブログなど): EVPを最も深く、多角的に伝えることができる中心的なメディアです。社員インタビュー、プロジェクトストーリー、企業文化を紹介する記事など、質の高いコンテンツを継続的に蓄積していくことで、企業の思想や風土を深く理解してもらうことができます。

•SNS(X, Facebook, LinkedIn, Instagramなど): リアルタイム性の高い情報発信や、候補者との双方向のコミュニケーションに適しています。日常のオフィスの様子、社員の活躍、イベントの告知などを通じて、企業の「素顔」を見せ、親近感を醸成します。

•イベント(オンライン/オフライン): 会社説明会だけでなく、特定の技術テーマに関する勉強会や、社員との座談会などを開催することで、候補者と直接的な接点を持ち、深い関係性を構築することができます。

•社員による情報発信(リファラル、SNSなど): 最も信頼性の高い情報源は、実際にその会社で働く「人」です。社員が自らの言葉で仕事のやりがいや会社の魅力を語ることは、何よりも強力なメッセージとなります。リファラル採用の推進や、社員のSNS発信を奨励・サポートする仕組み作りも重要です。

【STEP3】候補者との関係構築(エンゲージメント)

情報発信を通じて自社に興味を持ってくれた候補者と、いかにして継続的な関係を築き、応募へと繋げていくか。このステップでは、候補者一人ひとりとのエンゲージメント(絆)を深めるための施策が中心となります。

タレントプールの構築と活用

採用マーケティングにおいて最も重要なコンセプトの一つが「タレントプール」です。これは、過去の応募者(選考途中での辞退者や、惜しくも不採用となった優秀な人材を含む)、イベント参加者、資料請求者など、今すぐの採用には至らないものの、将来的には採用の可能性がある有望な人材の情報を蓄積したデータベースのことを指します。

タレントプールに登録された候補者に対して、定期的にメールマガジンを送付したり、限定イベントに招待したりするなど、継続的にコミュニケーションを取ることで、関係性を維持・育成します。そして、候補者のキャリアのタイミングや、自社の新たな求人が発生した際に、的確なアプローチを行うことで、効率的かつ質の高い採用を実現します。Astemo株式会社の事例では、タレントプール活用により1年半で9名の採用に成功しており、その有効性は実証されています。

候補者体験(Candidate Experience)の向上

候補者が自社を認知してから、応募、選考、内定、そして入社に至るまでの全ての接点における「体験」の質を高めることも、エンゲージメント向上に不可欠です。これを「候補者体験(Candidate Experience)」と呼びます。

たとえ今回は採用に至らなかったとしても、選考過程で素晴らしい体験を提供できれば、その候補者は自社のファンになり、将来的には再応募してくれたり、友人・知人に自社を推薦してくれたりする可能性があります。逆に、不誠実な対応は企業の評判を大きく損ないかねません。

•迅速かつ丁寧なコミュニケーション: 応募後の連絡、面接日程の調整、合否の通知など、全てのコミュニケーションを迅速かつ丁寧に行う。

•魅力的な面接体験: 候補者の能力や経験を引き出すだけでなく、自社の魅力を伝え、候補者のキャリアにとって有益な時間となるような面接を設計する。

•的確なフィードバック: 選考結果に関わらず、可能な範囲で具体的なフィードバックを提供することで、候補者の成長に貢献する姿勢を示す。

これらの地道な取り組みの積み重ねが、候補者の入社意欲を高め、企業のブランドイメージを向上させるのです。

【STEP4】効果測定と改善

採用マーケティングは「やりっぱなし」では意味がありません。各施策がどれほどの効果を上げているのかを客観的に測定し、その結果に基づいて改善を繰り返していくプロセスが不可欠です。

重要KPIの設定

施策の効果を正しく評価するためには、適切なKPI(重要業績評価指標)を設定する必要があります。従来の採用活動で重視されてきた「採用単価」や「採用決定率」といった指標に加えて、採用マーケティングでは、プロセス全体を可視化するための新たなKPIが求められます。

| フェーズ | KPIの例 |

| 認知・集客 | 採用サイトのPV数、SNSのインプレッション数・フォロワー数、イベント参加者数 |

| 興味・関心 | 採用サイトの直帰率・回遊率、SNSのエンゲージメント率(いいね、コメント数)、タレントプール登録者数 |

| 応募・選考 | チャネル別応募数、書類選考通過率、面接通過率、内定承諾率 |

| 全体 | 採用までの期間(Time to Hire)、候補者満足度、リファラル採用比率 |

PDCAサイクルの実践

設定したKPIを定期的に(月次、四半期など)測定・分析し、その結果に基づいて「なぜ応募が増えたのか」「どのチャネルからの候補者の決定率が高いのか」といった要因を深掘りします。そして、成功要因はさらに強化し、課題点は改善策を立案・実行する。このPlan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のサイクルを継続的に回していくことが、採用マーケティングを成功に導く唯一の道と言っても過言ではありません。

例えば、「採用オウンドメディアからの応募が少ない」という課題が見つかれば、「コンテンツの内容を見直す」「SEO対策を強化する」「SNSからの導線を増やす」といった具体的な改善アクションに繋げていくのです。

先進企業の成功事例に学ぶ

理論やステップを理解することも重要ですが、実際の企業がどのように採用マーケティングに取り組み、成果を上げているのかを知ることは、自社で実践する上で大きなヒントとなります。ここでは、採用マーケティングを効果的に導入している先進企業の事例を2つ紹介します。

事例1:Astemo株式会社 – タレントプール活用で潜在層からの採用を創出

世界的な自動車部品サプライヤーであるAstemo株式会社は、専門性が高く、採用難易度の高い職種の人材獲得に課題を抱えていました。特に、転職市場にはなかなか現れない潜在層へいかにアプローチするかが大きなテーマでした。

そこで同社は、採用MAツール「MyTalent」を導入し、タレントプールの構築に本格的に着手しました。過去の応募者や、イベント・面談で接点を持ったものの採用には至らなかった候補者の情報を一元管理し、継続的なコミュニケーションを開始したのです。

具体的には、候補者の職種や経験に合わせてパーソナライズされた求人情報を定期的に配信したり、技術系のオンラインイベントへ招待したりすることで、関係性を維持・強化しました。その結果、タレントプール導入からわずか1年半で約1000名の候補者リストを構築し、そこから9名もの採用に成功しました。

この事例は、一度接点を持った候補者を「資産」と捉え、中長期的な視点で関係を構築していくタレントプールの有効性を明確に示しています。即時的な採用に繋がらずとも、未来の候補者を着実に育てていくという、採用マーケティングの思想が結実した好例と言えるでしょう。

出典:https://mytalent.jp/lab/case_astemo/

事例2:株式会社ほくほくフィナンシャルグループ – 地方企業こそ取り組むべき中長期的母集団形成

地方に拠点を置く企業にとって、人材の確保は都市部の企業以上に深刻な課題です。北陸銀行や北海道銀行を傘下に持つ、株式会社ほくほくフィナンシャルグループもまた、Uターン・Iターン転職希望者を含めた中長期的な母集団形成に課題を抱えていました。

同グループは、この課題を解決するために採用マーケティングの導入を決断。まずは、グループ全体の採用情報を集約し、統一感のあるメッセージを発信するプラットフォームとして、採用オウンドメディアを刷新しました。行員の働き方やキャリア、地域の魅力を伝えるコンテンツを充実させることで、候補者の企業理解を促進し、応募へのハードルを下げることを目指しています。

さらに、リファラル採用の活性化にも注力しています。行員一人ひとりが自社の「広告塔」となることの重要性を啓蒙し、紹介しやすい環境を整備することで、地域に根ざした人的ネットワークからの採用拡大を図っています。この取り組みはまだ始まったばかりですが、地方の金融機関という伝統的な企業が、未来への投資として採用マーケティングに舵を切ったという事実は、多くの地方企業にとって大きな示唆を与えるものです。

この事例は、採用マーケティングが、IT企業やスタートアップだけのものではなく、業種や地域を問わず、あらゆる企業が取り組むべき普遍的な戦略であることを示しています。

※出典:https://mytalent.jp/lab/case_hokuhoku-fg2/

「採用マーケター」という新たな専門職

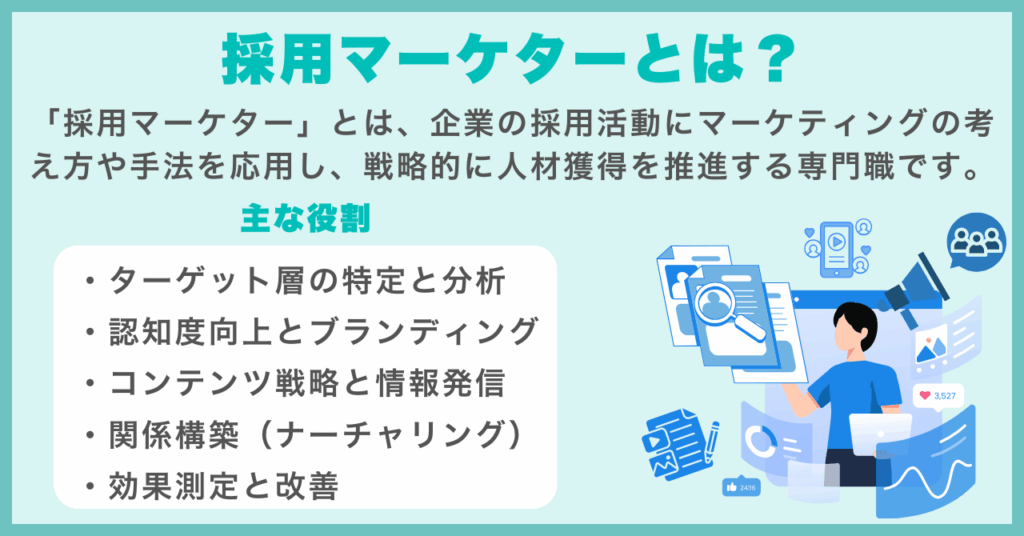

採用マーケティングというアプローチが高度化・専門化するにつれて、その実践を担う専門人材への注目が高まっています。それが「採用マーケター」です。ここでは、この新たな専門職の役割と市場価値、そして日本企業における必要性について掘り下げていきます。

採用マーケターの役割と市場価値

採用マーケターは、従来の採用担当者(リクルーター)とは一線を画す役割を担います。リクルーターが主に応募者との面接や選考プロセスの管理といった「採用実務」に責任を負うのに対し、採用マーケターは、その前段階である「候補者の認知獲得から応募に至るまでの戦略設計と実行」に責任を持ちます[3]。

その具体的な業務は多岐にわたります。

•採用ブランド戦略の策定: EVPに基づき、どのようなメッセージを誰に、どのように伝えるかという全体戦略を描きます。

•コンテンツ制作と管理: 採用オウンドメディアの記事、SNSの投稿、動画コンテンツなどを企画・制作し、情報発信を管理します。

•データ分析と改善: 各施策の効果をKPIに基づいて分析し、データドリブンで改善策を立案・実行します。

•チャネル管理: SNS、Web広告、イベントなど、多様なチャネルを横断的に管理し、最適なポートフォリオを構築します。

•社内連携: 経営層や現場の社員、マーケティング部門などと連携し、全社を巻き込んだ採用活動を推進します。

このように、マーケティング、ブランディング、データ分析といった高度な専門スキルが求められる採用マーケターは、海外ではすでに専門職として確立されており、その市場価値も高く評価されています。2019年に米国の採用テクノロジー企業Rallyが実施した調査によると、採用マーケターは一般的なリクルーターと比較して、中堅レベルで15%、マネージャークラスでは実に40%も高い収入を得ているという結果が出ています。これは、採用マーケティングが企業の競争力に直結する重要な機能であると認識されていることの証左です。

日本企業における採用マーケターの必要性

日本においても、採用マーケターの必要性は急速に高まっています。前述のTalentX社の調査で、約9割の企業が採用マーケティングの専門人材を必要としていると回答していることからも、その需要の高さがうかがえます。

人事部門の役割が、従来のようなオペレーション中心の管理業務から、経営戦略と連動した戦略的な人材獲得へとシフトしていく中で、採用マーケターはまさにその変革を牽引する存在となります。

しかし、多くの日本企業ではまだ専門の担当者を置けていないのが現状です。では、どうすればよいのでしょうか。選択肢は一つではありません。

1.採用担当者がマーケティングスキルを習得する: 最も現実的かつ重要なアプローチです。人事担当者が自らマーケティングの知識を学び、データ分析ツールを使いこなし、コンテンツを作成するスキルを身につけることで、組織全体の採用力を底上げすることができます。

2.マーケティング部門と連携する: 社内のマーケティング部門は、ブランディングやデジタルマーケティングのプロフェッショナル集団です。彼らと密に連携し、その知見やノウハウを採用活動に活かすことで、大きな相乗効果が期待できます。

3.外部の専門家やサービスを活用する: 採用マーケティング支援を専門とする代理店や、RPO(採用代行)、採用MAツールといった外部のリソースを戦略的に活用することも有効な手段です。

いずれのアプローチを取るにせよ、重要なのは、企業として「採用をマーケティング活動である」と明確に位置づけ、戦略的に取り組む意思決定をすることです。採用マーケターという存在は、その意思決定を象徴し、実行を加速させるための重要なピースとなるのです。

まとめ

本記事では、2025年の最新調査データを基に、採用マーケティングの重要性から具体的な実践ステップ、そして先進企業の成功事例までを網羅的に解説してきました。

労働力人口が減少し、人材獲得競争が激化する現代において、採用マーケティングはもはや一部の先進企業だけのものではありません。企業の持続的な成長を支える、不可欠な経営戦略となりつつあります。従来の「待ち」の採用から脱却し、マーケティングの思考と手法を用いて自社の魅力を戦略的に発信し、未来の仲間となる可能性を秘めた潜在層にまでアプローチしていく。この「攻め」の姿勢こそが、採用市場における競争優位性を確立する鍵です。

本記事が、皆様の会社が採用マーケティングへの第一歩を踏み出し、未来を切り拓く人材と共に成長していくための一助となることを心から願っています。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。