【2025年版】AIが上司になる時代が到来!?海外の人事トレンドまとめ

グローバル化の波は、人事業務も例外ではありません。実際に日本で進められている人事の施策も、海外の動向に大きく影響されます。海外における人事のトレンドを知ることで、日本でも起こり得る未来を予測でき、競合他社よりも先に準備を進められるでしょう。

この記事では海外の人事トレンドを、5つのジャンルに分けて紹介します。海外での状況を把握したうえで、貴社における人事の施策にお役立てください。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・人事業務における最新のトレンドを知りたい

・日本でこれから起こる変化を知りたい

・自社で取るべき対策を知りたい

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・2025年に海外でトレンドとされている事項がわかる

・自社の人事業務で、これから取り組むべき事項がわかる

・社会の変化に対応でき、優秀な人材を確保できる

目次

AIとテクノロジーの革命的進化

AIをはじめとしたテクノロジーの革命的な進化は、人事業務にも大きな影響を与えています。ここではAIを中心に、4つの項目を解説します。

People Analytics 2.0により、従業員に関する精緻で広範囲な分析を実現

従業員をデータで分析する手法は、客観的な評価の実現に欠かせません。以前から生産性やエンゲージメント、離職率などのデータを分析する「People Analytics」は実用化されていました。これを進化させた「People Analytics 2.0」が注目されています。「People Analytics 2.0」により、以下の分析を提供できます。

・個人のスキルセットやキャリア志向

・チーム内でのコミュニケーションパターン

・パーソナリティ特性

・今後の予測や提案

活用により得られるメリットは、従業員の成長にとどまりません。組織改革のヒントや組織全体の人材ポートフォリオを最適化する効果も得られます。将来求められるスキルをいち早く知り、従業員の採用や育成に役立てる効果も期待できます。

生成AIとエージェント型AIの台頭

AIは、いまやさまざまな業務で使われています。生成AIやエージェント型AIは、代表的です。人事業務も例外ではありません。以下のように、さまざまなHR業務においてAIが使われています。

・候補者マッチングを行い、高精度で迅速に候補者をスクリーニングする

・チャットボットを活用した問い合わせ対応(面接の日程調整など)

・リーダー候補など有能な従業員を選定し、育成計画を立案する

・従業員に対して、パーソナライズされたキャリアパスの構築

・研修プログラムの設計や学習コンテンツの提示、スキル開発のロードマップを提示

・従業員の満足度調査などのデータをもとに、定着率向上など組織課題の解決を立案

そもそもAIは、大量データの処理が得意です。この特徴を活かして、応募者や従業員が提出したドキュメントは、まず生成AIやエージェントAIに読まれて振り分けられる。なんとも人間味の無い対応ですが、限られたHR人材の活用には有効な施策です。このような対応が当たり前となる時代が、すぐそこまで迫っています。

人間の代わりに、AIがマネージャーの職務を担う時代の到来

AIが多くの業務を行える現代では、「マネージャー」という役割もAIに取って代わられる可能性があります。実際に、「AIの上司のほうが、人間の上司よりも良い」という調査結果は複数あることに注目してください。

Censuswideは2023年3月に、イギリス企業のオフィスワーカー1,005名と、アメリカ企業のオフィスワーカー1,037名に対して調査を行いました。以下のとおり、多くの方はAIの上司に対して好意的な印象を持っています。

| 回答内容 | イギリス | アメリカ |

| AIの上司はえこひいきしない | 33.3% | 33.4% |

| AIの上司はバイアスを反映させない公平な判断を下せる | 30.5% | 28.2% |

| AIの上司は差別しない | 29.7% | 28.8% |

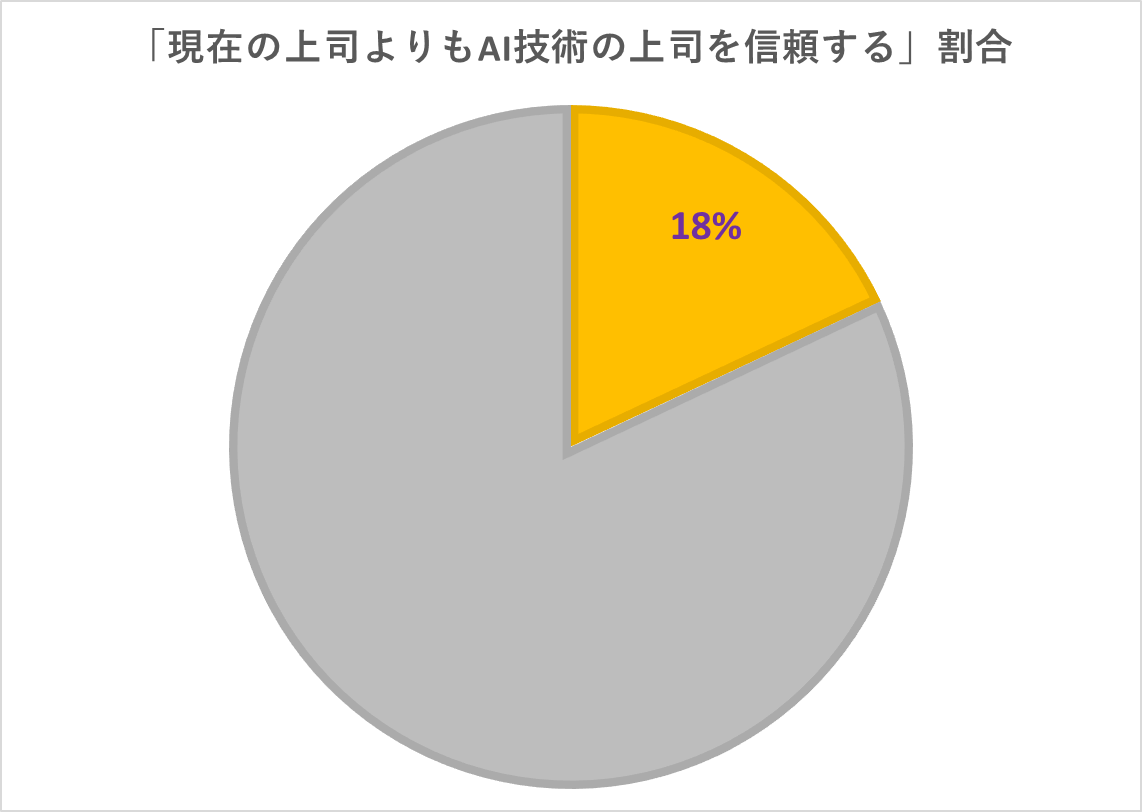

一方で人間の上司には、「感謝を示さない」「従業員への共感が不足している」「えこひいき」などの不満が上がっています。約37%の方は、「上司のせいで退職したことがある」と回答しています。このこともあり、約18%の方は「現在の上司よりもAI技術の上司を信頼する」と回答しています。

米国の論文執筆サービス「エデュバーディー」は、Z世代2,000名に対して調査を実施しました。Z世代はAIのほうが「公平で優しく、中立的で人間らしい」と評価しています。10人中1人は、AIの上司を強く望んでいます。

人間の上司は、AIの上司という競合があることを認識しなければなりません。部下から信頼される上司でなければ、AIに代替される可能性があります。「現場の第一線で働く従業員よりも、上司の仕事のほうが先になくなる」という事態も十分に考えられます。

マッキンゼーは2024年以降、企業の定型的な管理業務にAIを利用する傾向が強まっていることを示しています。上司の椅子に座り続けるためには、上司としてふさわしい管理スキルとヒューマンスキル、業務に関するスキルを身に付けなければなりません。

HRテクノロジーの選択と信頼性

世界では、さまざまなHRテクノロジーを活用したサービスがリリースされています。人材のマッチングや採用活動のサポート、コーチングなど、さまざまな分野をサポートするサービスがあります。

それぞれのサービスには特徴がある一方で、どの企業にもマッチするとは限りません。自社の要件と突き合わせて、適切なサービスを選ぶことが重要です。

またHRテクノロジーは、人事情報というセンシティブな情報を扱うことにも注意が必要です。個人情報を守る体制が整えられているかなど、サービスの信頼性もチェックしておきましょう。

働き方の根本的変革

さまざまな働き方が登場し、これまでの常識から根本的な変革を求められていることも、人事分野における注目のポイントです。3つの異なるトレンドを解説します。

ハイブリッドワークの定着と最適化

新型コロナウイルスの流行をきっかけとして広がったリモートワークは、オフィスとリモートワークを両立する「ハイブリッドワーク」に形を変えて定着することが見込まれます。企業と従業員それぞれにとって、メリットのある方法です。ギャラップ社は、従業員の約60%がハイブリッドワークを期待し好むことを示しています。

自宅とオフィスのどちらで働く場合でも、同じ成果と生産性を発揮することが求められます。結果にシフトする傾向も強まるでしょう。この点、企業にとっては「オフィスの賃料を節約しながら、同等以上の成果を獲得できる」メリットを得られます。また従業員は、「毎日の通勤は厳しいが、週1~2日程度なら通える」場所に住居を構えることも可能。住む場所の選択肢が広がります。

無限の労働日という新たな課題

電子メールやビジネスチャットの発達により、オフィスの外でも仕事の情報を得られるようになりました。一見すると魅力的ですが、「どこにいても仕事をしなければならない」状況に陥るリスクもあります。この点について、Microsoftは以下の情報を公表しています。

・平日は多くのMicrosoft 365ユーザーが、朝6時の時点でメールを確認している

・平日の午前8時までに、Microsoft Teamsを用いたコミュニケーションが始まる

・平均的な従業員は、コアビジネスアワー外に50件以上のメッセージを送受信している

・週末に積極的に働く従業員の20%は、土曜と日曜の正午前にメールをチェックしている

・5%以上の従業員は、日曜日の18時以降にもメールをチェックしている

朝や夜、休日などオフの時間帯でも、仕事から頭が離れない人も多くいることがわかります。連休や休暇中に行楽地に出向いても、心から楽しめないかもしれません。このような「無限の労働日」は、人事における新たな課題となっています。

週4日勤務制の世界的拡大

2010年代の後半以降、欧州を中心に週4日勤務制が拡大しています。このなかには「休日が増えたぶん、1日当たりの労働時間を増やす」だけでなく、「1日の労働時間を変えず、週当たりの労働時間を削減する」選択をした国や企業も少なくありません。

週4日勤務制は、好意的に受け止められているケースも多いです。テクノロジーや業務内容の見直しなどを通して、週当たりの労働時間を減らしても業務を遂行できる仕組みを構築しています。

人材戦略の根本的転換

社会全体の変化に伴い、企業の人材戦略も根本的な転換を迫られています。企業が押さえておくべき5つのトレンドを確認していきましょう。

役職や地位、学歴からスキル重視への移行

企業では世界的に役職や地位から、従業員のスキルや能力に重点を置く方向へ転換が進んでいます。そもそも企業は「仕事ができる人がより高い評価を得るべき組織」という点を踏まえると、この傾向はいっそう強まるでしょう。

スキルや能力を重視する傾向は、採用活動にも現れています。有名な大学を卒業しているかどうかなど、学歴はもはや応募者の切り札ではありません。即戦力となり得る経験や保有するスキルを重視する、「Skill Over Degree」の傾向が強まっています。IT企業の「ポートフォリオ」や「成果物」を求める傾向は、代表的です。企業によっては採用する際に学歴の要件を完全に撤廃し、スキルや実力で選考を進める場合もあります。

戦略的でない労働力計画の課題

短期的な視点を重視して採用活動を進める企業は、思いのほか多いです。McKinsey & Company が2025年7月3日に公表した「HR Monitor 2025」によると、アメリカにおいて「3年以上の視点で戦略的な人材計画を実施している」と回答した人事リーダーは12%にとどまっています。

「HR Monitor 2025」は、以下の課題も提起しています。

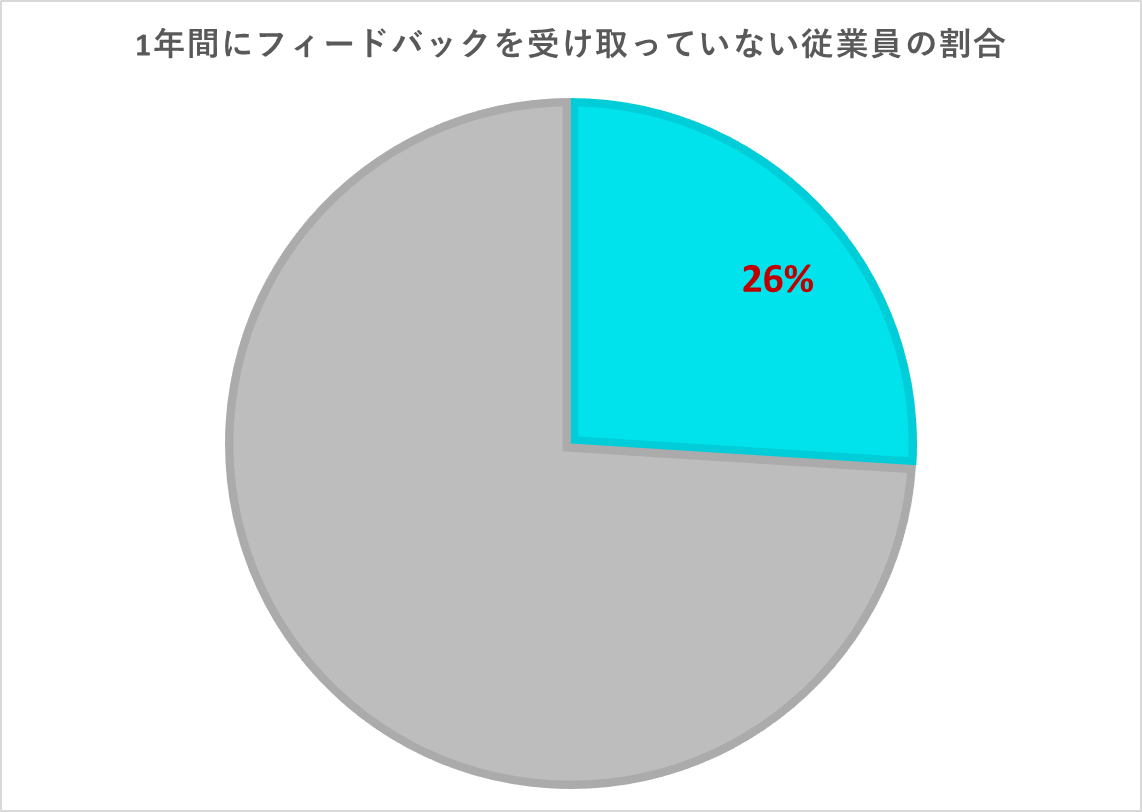

・従業員のうち26%は、過去1年間にフィードバックを全く受け取っていない

・後継者育成計画が整備されている企業は、全体の3分の1程度

「変化の激しい時代なのだから、長期的な視点で採用計画を決めることは無駄」と考えると、競合他社に劣後します。事業環境の変化に対応するためには将来を予測したうえで、長期的な視点や可能性の高いシナリオに基づく計画を含めることが必要です。

内定承諾率や定着率の低さ

「内定を出しても、なかなか入社してくれない」「入社してもすぐ離職する」これらの課題は、日本だけでなく世界でも共通しています。この点について「HR Monitor 2025」は、以下の調査結果を公表しています。

・内定承諾率は56%

・採用者のうち、試用期間中に退職した人は全体の18%

・欧州全体の採用成功率は46%

「応募した人を選考し、良い人を採用する」といった単純な取り組みでは、定着率はなかなか高まりません。人材の獲得や採用には、戦略的・協調的なアプローチが求められます。

採用以外に人材を確保する手法の多様化

企業は「仕事をしてくれる人材が欲しい」とは考えていますが、採用だけが解決手段ではありません。そもそも人材難の時代、採用にこだわることにはリスクがあります。必要なスキルを持つ人材は、以下の方法で確保できます。

・リスキリングや配置転換

・派遣社員の活用

・業務委託の活用

上記の方法は「静かな採用」と呼ばれており、採用と比べてスピーディーに対応できることが魅力です。業務の自動化や省力化で浮いた人員に対してリスキリングを行い新規事業に割り当てれば、新たな人員を採用することなく業績を上げられます。令和の時代は人材を確保する手段が多様化しているため、「静かな採用」戦略を選ぶ企業も増加しています。

隣接スキルを活かしたスキルチェンジと、マルチキャリアの促進

採用せずに必要なスキルを持つ人材を確保する方法の一つに、従業員に対して「隣接スキルを活かしたスキルチェンジを促す」手法があります。「Perlエンジニアに対して、PythonやRubyのスキルを習得させる」ことは、その一例です。

複数のスキルを持つことは、企業にとって「配置転換をしやすい」メリットがあります。従業員にとっても「市場価値が高まる」「解雇されにくい」などのメリットがあることは見逃せません。

なお雇用契約書で職務内容や職種が指定されている場合は、スキルチェンジが契約内容に抵触しないか事前にチェックする必要があります。契約書に無い職務を任せようとする場合は、事前に契約書の内容を変更し、従業員と交渉しなければなりません。

従業員体験とエンゲージメントの再定義

貴社が社会から選ばれる企業になるためには、従業員の満足度向上に取り組むことも重要です。ここからは従業員と企業との関係性、また従業員が持ちやすい考えについて、3つの項目を取り上げて解説します。

従業員体験デザインの重要性

企業には顧客満足度の向上、株主に対する利益還元だけでなく、従業員満足度の向上も求められています。人事業務ではUX(ユーザー体験)やCX(顧客体験)の概念を用いて、従業員のエンゲージメントなどを向上させる、デザイン主導のアプローチを取るケースが増えています。適切な施策を取ることで、優秀な従業員をつなぎとめることができるでしょう。

ビッグステイ現象と雇用保障の重視

不確実性が高まる時代、多くの従業員は雇用の安定を重視しています。これはいまの職場にとどまり続ける従業員が増え、離職者数が下がる「ビッグステイ」現象につながっています。

雇用の保障を重視する動きもあります。海外では解雇の代わりに、スキルを活かせる他部門に異動する制度を始めた企業もあります。従業員は経済的な安定を図れる一方で、人材の流動性が低くなり、優秀な求職者を採用しにくくなるデメリットもあります。

「静かな退職」への対応

仕事は生活の糧と割り切り、最低限の仕事しかしない「静かな退職」を選ぶ従業員も増えています。アメリカのギャラップ社が2022年から2023年に行った調査によると、世界の労働者のうち59%もの人が「静かな退職」を選んでいます。

「静かな退職」により生活の糧は得られるものの、給与やモチベーションのアップは期待できません。企業には従業員のスキルを活用できない点で、マイナスの影響を与えます。この状態は、従業員・企業どちらにとっても良い状態ではありません。Win-Winの関係を築くためには、従業員の満足度を向上させる施策を取ることが重要です。

組織運営とガバナンスの進化

企業が事業を営むためには、法令の遵守とガバナンス(企業統治)が必須です。これからの事業運営にあたり、押さえておくべき3つのトレンドを解説します。

給与透明性の法制化と影響

欧州連合は2023年5月10日に、賃金透明性指令を発効しました。雇用主は「同一労働同一賃金」の原則に加えて、透明性のある報酬制度を持つことが求められています。賃金透明性指令は雇用形態を問わず何らかの雇用を行う企業が対象で、2026年6月7日までに実施することとなっています。

これからの時代、小規模な企業であったとしても客観的な根拠なく給与を決めることはできない時代となりつつあります。給与テーブルや昇給・降給基準の設定、数値を用いた客観的な評価を実施したうえで、記録に残す取り組みが求められます。

DEIの強化と課題

ダイバーシティ&エクイティ&インクルージョン(DEI)は、経営における重要なテーマの一つです。これから入社する多くの人材は、ミレニアム世代やZ世代であることにも注目してください。これからの事業運営には、以下の項目に重点を置く姿勢が求められます。

・多様性を重視する姿勢と取り組み

・公平な評価の実施

・企業の社会的責任(CSR)を担う姿勢と取り組み

・ESG(環境・社会・ガバナンス)への積極的な取り組み

一方で特定の層ばかりに対して重点的な施策を取ると、従業員全体の不満が高まるおそれがあります。合理的な配慮を行うことが重要です。「ダイバーシティ&インクルージョン」については、以下の記事もご参照ください。

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進:データが示す組織の活性化

新しいHR運営モデルの登場

人事業務において、日々の管理業務や運用業務は多くの時間を占めています。このためコストセンターと見られがちです。一方で「人材戦略は組織運営の中核的要素」と考えるならば、人事部門をプロフィットセンターに変えることもできます。そのためには、戦略的な業務に多くの人材を投入することが重要です。

EY社では、People Value Chain(PVC)モデルを提唱しています。PVCモデルは、以下に挙げる3つの要素で構成されています。

・デジタル・ピープル・チーム

・ピープル・コンサルタント

・バーチャル・グローバル・ビジネス・サービス(VGBS)

デジタル化を推進する「デジタル・ピープル・チーム」により、人事業務の半分をデジタル化。単純で付加価値の低い業務はVGBSに移管。これらの業務に携わっていた人材の多くは、課題解決や戦略的な業務など、付加価値の高い業務に移管できます。従業員エクスペリメンスの変革を進めながら、従業員の能力を活かしてより良い業務を進める取り組みです。

ピープル・コンサルタントは経営幹部と連携して、組織にとってより良い人的価値をもたらすソリューションを提供します。「作業を行う人事」から「経営課題を解決する人事」に代わることで、人事部門を戦略的な組織に変えることができるでしょう。

まとめ

人事を取り巻く状況は、テクノロジーや働き方も含めて、さまざまな方面で変わり続けています。トレンドをウォッチし続け、社会の変化に追随する取り組みを行うことで、激しい競争を勝ち抜きやすくなるでしょう。

弊社では「すごい人事コンサルティング」サービスを提供しています。経験豊富な人事コンサルティングが最新のトレンドも含めて、貴社にマッチする人事戦略をアドバイスいたします。より良い人事戦略で成果をあげるためにも、ぜひ「すごい人事コンサルティング」サービスの活用をご検討ください。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。