【2026年版】リスキリング導入完全ガイド|4つの成功事例から学ぶ制度設計と失敗しない助成金活用術

「自社のDXが進まない」「AI時代に活躍できる人材がいない」。多くの経営者や人事担当者が、このような課題に直面しています。変化の激しい現代において、企業の持続的成長の鍵を握るのは、外部からの人材獲得だけではありません。むしろ、自社の事業を深く理解する既存従業員のスキルを再開発する「リスキリング」こそが、最も効果的な一手となり得ます。

しかし、リスキリングの重要性は理解しつつも、「何から手をつければいいのか分からない」「制度設計に失敗したくない」「コストが障壁になっている」といった声も少なくありません。本記事は、そのようなお悩みを持つ方々のための完全ガイドです。国内大手4社の成功事例から導き出した制度設計の共通項、失敗しないための具体的な5つのステップ、そして返済不要の助成金を賢く活用する実践的な方法まで、明日から使えるノウハウを体系的に解説します。

目次

なぜ今、リスキリングが経営課題なのか?

現代のビジネス環境は、デジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)といった構造的な変化の波に直面しています。これらの変化は、企業に新たな事業機会をもたらす一方で、既存の業務プロセスや求められる人材スキルを根本から覆す破壊的な力も持っています。このような時代において、従業員のスキルを再定義し、新たな価値創造に適応させる「リスキリング」は、もはや単なる人材育成の一環ではなく、企業の持続的成長を左右する最重要の経営課題となっています。

2026年に向けた人材市場の変化と不可逆なトレンド

2026年を見据えたとき、人材市場はさらに大きな変化の渦中にあります。世界経済フォーラムの報告によれば、2027年までに全世界の労働者の60%以上が新しいスキルの習得を必要とすると予測されています。特に、生成AIの急速な進化と普及は、多くの定型業務を自動化し、人間にしかできない創造的・戦略的な業務へのシフトを加速させます。2025年の調査では、企業の生成AI導入率は19%に留まるものの、実に69%の企業が2025年度中の全社導入を計画しており、この流れは今後さらに加速することは確実です。労働人口の減少という構造的な課題を抱える日本企業にとって、既存の従業員のスキルをアップデートし、生産性を向上させることは、競争力を維持するための不可欠な戦略と言えるでしょう。

DX、GX時代を乗り越えるための必須戦略

DXやGXの推進は、単に新しいツールを導入することではありません。それは、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造するプロセスです。この変革を成功に導くためには、それを担う「人材」の変革が不可欠です。デジタル技術を使いこなし、データを分析して意思決定を行い、環境問題への深い知見を持って新たなソリューションを生み出す人材が、これからの企業成長の原動力となります。外部からの採用だけでこれらの人材を確保することは、採用市場の激化やコストの高騰を考えると極めて困難です。だからこそ、自社の事業を深く理解した既存の従業員をリスキリングによって育成し、変化に対応できる組織へと進化させることが、最も現実的かつ効果的な戦略となるのです。

リスキリングと類似概念の違い

| 用語 | 主な目的 | 学習の主体 | 学習内容 | タイミング |

| リスキリング | 新しい職務に就くために、これまでとは異なるスキルを習得する | 企業 | 企業の事業戦略に基づいて決定される、新たな職務に必要なスキル | 在職中(業務として) |

| アップスキリング | 現在の職務のレベルを上げるために、より高度な知識やスキルを習得する | 企業・個人 | 現在の職務に関連する専門スキル | 在職中(業務として、または自己啓発) |

| リカレント教育 | 一度社会に出た後、個人の任意のタイミングで教育機関に戻り、学び直すこと | 個人 | 個人が必要と考える幅広い知識・教養 | 一時的に離職または休職して |

4つの成功事例から学ぶリスキリング制度設計

リスキリングの重要性は理解していても、具体的にどのように制度を設計し、運用すればよいのか悩む経営者や人事担当者は少なくありません。ここでは、国内大手企業4社の成功事例を分析し、その制度設計に共通する成功の鍵を探ります。

【事例1】富士通:全社DX人材化に向けた網羅的プログラム

大手情報通信機器メーカーである富士通は、IT企業からDX企業への変革を掲げ、全従業員13万人を対象とした大規模なリスキリングに取り組んでいます。5年間で5,000〜6,000億円という巨額の投資を行い、テクノロジーパートナーであるServiceNow、SAP、Microsoftと協業した教育プログラム「Global Strategic Partner Academy」を開発。全世界の従業員にオンラインで提供し、事業変革を牽引するDX人材の育成を加速させています。

【事例2】日立製作所:事業戦略と連動したデジタル人材育成

日立製作所は、同社のDXサービス事業「Lumada」を牽引するデジタル人材の育成を目標に、国内グループ企業の全従業員16万人を対象としたDX研修を実施しています。特徴的なのは、独自の研修プログラム「デジタルリテラシーエクササイズ」です。これは「DXの基礎」「課題定義」「実行計画の立案」「実行に向けた動き」という4つのステップで構成され、単なる知識習得に留まらず、実践的な課題解決能力の育成を重視しています。

【事例3】ダイキン工業:AI人材を育てる「社内大学」の設立

空調設備大手のダイキン工業は、AI人材の育成に特化した社内ユニバーシティ「ダイキン情報技術大学」を設立しました。驚くべきは、受講者が2年間もの間、通常業務から離れてAIの学習に専念できる点です。これにより、2023年度末までに1,500人のデジタル人材を輩出するという野心的な目標を掲げています。製品の不具合分析や開発期間の短縮など、既に具体的な成果も生まれており、徹底した人材投資が事業成果に直結することを示しています。

【事例4】西川コミュニケーションズ:事業構造転換を成功させた全社教育プロジェクト

印刷事業の縮小という危機に直面した西川コミュニケーションズは、2013年からリスキリングのための「教育プロジェクト」を開始しました。ITリテラシーの基礎教育から、3DCGやAIといった専門スキルの習得まで、書籍購入費や研修受講費を全額会社負担とするなど、手厚い支援策を展開。結果として、学び続ける組織風土が醸成され、デジタル事業が売上の約半分を占めるまでに成長。リスキリングによって事業構造の転換を成功させた好例です。

成功事例から導き出す制度設計5つの共通項

これらの成功事例には、いくつかの共通点が見られます。これらは、効果的なリスキリング制度を設計する上で重要な指針となります。

| 共通項 | 具体的な内容 |

| 1. 経営戦略との連動 | リスキリングが単なる研修ではなく、事業戦略や経営目標と明確に結びついている。 |

| 2. トップの強力なコミットメント | 経営層がリスキリングの重要性を繰り返し発信し、必要な投資(時間・予算)を惜しまない。 |

| 3. 体系的な学習プログラム | スキルのレベルや職種に応じて、基礎から応用、実践までを網羅した体系的なカリキュラムが用意されている。 |

| 4. 実践の場の提供 | 学習したスキルを実際の業務で活用するプロジェクトや機会が計画的に提供され、学んだことが「使えるスキル」として定着する。 |

| 5. 学びやすい環境と文化の醸成 | 業務時間内での学習時間の確保、費用補助、上司や同僚のサポートなど、従業員が安心して学べる環境と、挑戦を奨励する文化がある。 |

失敗しないリスキリング制度設計5つのステップ

成功事例の共通項を踏まえ、リスキリング制度を失敗させないための具体的な5つのステップを解説します。

ステップ1:経営戦略と連動した目標設定

リスキリングの第一歩は、自社の経営戦略や事業目標から逆算して、「どのような人材を、何人、いつまでに育成するのか」という明確な目標を設定することです。3〜5年後の中期経営計画を見据え、新規事業や業務変革に必要なスキルセットを具体的に定義します。そして、現状の従業員のスキルとのギャップを可視化し、優先的に育成すべきスキルを特定します。この目標設定のプロセスに経営層が深く関与することが、全社的なコンセンサスを形成し、後の失敗を防ぐ上で極めて重要です。

ステップ2:学習プログラムと環境の整備

目標が定まったら、それを達成するための学習プログラムを設計します。eラーニング、集合研修、外部の専門機関との連携、社内大学の設立など、様々な手法を組み合わせ、対象者のレベルや職種に応じた多層的なカリキュラムを構築します。重要なのは、知識のインプットだけでなく、ケーススタディやプロジェクトベースの学習(PBL)など、アウトプットの機会を豊富に盛り込むことです。また、学習プラットフォーム(LMS)を導入し、学習進捗の管理や推奨コンテンツの提示を行うことも効果的です。

主な学習方法のメリット・デメリット

| 学習方法 | メリット | デメリット |

| OJT (On-the-Job Training) | ・実務に即したスキルが身につく ・学習と業務を両立しやすい ・フィードバックが即時得られる | ・指導者のスキルや経験に質が左右される ・体系的な知識の習得が難しい ・受け入れ部署の負担が大きい |

| Off-JT (Off-the-Job Training) | ・専門家から体系的に学べる ・他社の参加者との交流で視野が広がる ・業務から離れて学習に集中できる | ・研修費用や移動コストがかかる ・学習内容が実務と乖離する場合がある ・業務への影響が大きい |

| eラーニング | ・時間や場所を選ばずに学習できる ・個人のペースで繰り返し学習可能 ・コストが比較的安い | ・自己管理能力が求められる ・モチベーションの維持が難しい ・実践的なスキルの習得には不向きな場合も |

| 自己啓発支援 | ・従業員の自律的な学習意欲を促進する ・幅広い分野のスキル習得を支援できる ・比較的低コストで導入可能 | ・会社が求めるスキルと従業員が学びたいスキルが一致しない場合がある ・学習成果の把握が難しい ・制度の利用率に個人差が出やすい |

ステップ3:学習時間の確保と組織的なサポート体制の構築

多くのリスキリングが失敗する最大の要因の一つが「学習時間の不足」です。これを防ぐには、リスキリングを「業務」として明確に位置づけ、業務時間内に学習時間を確保する制度を設けることが不可欠です。例えば、「週に4時間はリスキリングの時間」と定め、その時間は会議などを入れないといったルールを徹底します。また、直属の上司が部下の学習計画を把握し、業務負荷を調整するなど、現場レベルでのサポート体制を構築することも成功の鍵となります。

ステップ4:スキル活用の実践機会の提供とキャリアパスへの連動

学習したスキルは、実践で使わなければ錆びついてしまいます。研修の最終段階や修了後には、習得したスキルを活かすためのプロジェクトや新しい業務にアサインする機会を計画的に提供しましょう。小さな成功体験を積ませることで、学習者の自信とモチベーションを高めることができます。さらに、習得したスキルやプロジェクトでの貢献度を人事評価や昇進・昇格、報酬に反映させる仕組みを構築し、リスキリングが自身のキャリアアップに直結することを示すことが、自律的な学習文化を醸成する上で重要です。

ステップ5:効果測定とPDCAサイクルの実践

リスキリングは「やりっぱなし」では意味がありません。施策の投資対効果を測定し、継続的に改善していくためのPDCAサイクルを回す仕組みが必要です。単なる受講者数や満足度だけでなく、「スキル習得率」「業務効率の改善度」「新規プロジェクトへの貢献度」「従業員エンゲージメントの変化」など、ステップ1で設定した目標に対応するKPIを設定し、定期的に効果を測定・評価します。その結果を基に、学習プログラムの内容やサポート体制を見直し、改善を続けていくことが、リスキ リング施策の成功確率を高めます。

リスキリング効果測定KPIの具体例

効果測定の際には、学習段階から業務成果まで、多角的なKPIを設定することが重要です。

| カテゴリ | KPIの例 |

| 学習プロセス | 研修受講完了率、学習時間、eラーニングの進捗率、課題提出率 |

| スキル習得度 | スキルテストのスコア、資格取得率、社内認定レベルの達成度 |

| 行動変容 | 新しいツールの利用率、学習内容に関する情報発信数、改善提案件数 |

| 業務成果 | 特定業務の処理時間短縮率、エラー発生率の低下、顧客満足度の向上 |

| 経営成果 | 新規事業の売上貢献度、生産性向上によるコスト削減額、従業員エンゲージメントスコア、離職率の低下 |

失敗しない助成金活用術:人材開発支援助成金を使いこなす

リスキリングには一定のコストがかかりますが、国や地方自治体が提供する助成金を活用することで、企業の負担を大幅に軽減することが可能です。特に、厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金」は、多くの企業にとって活用しやすい制度です。ここでは、その中でも特にリスキリングに適した「事業展開等リスキリング支援コース」を中心に、失敗しない活用術を解説します。

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」とは?

このコースは、新規事業の立ち上げや事業展開に伴い、従業員に対して新たなスキルを習得させるための訓練(リスキリング)を実施する事業主を支援するものです。訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成され、企業の積極的な人材投資を後押しします 6。

主な助成内容(2025年度情報に基づく)

| 項目 | 中小企業 | 大企業 |

| 経費助成率 | 75% | 60% |

| 賃金助成額(1人1時間あたり) | 960円 | 480円 |

| 助成限度額(1事業所1年度あたり) | 1億円 | 1億円 |

※上記は一例であり、要件によって変動します。最新の情報は必ず厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

助成金活用のための3つの鉄則

助成金は申請すれば必ず受け取れるものではありません。計画段階からの周到な準備が不可欠です。以下の3つの鉄則を守り、確実に助成金を活用しましょう。

鉄則1:計画段階で専門家に相談する

助成金の申請手続きは複雑で、多くの書類作成が求められます。また、助成対象となる訓練の要件も細かく定められています。自社だけで進めようとすると、要件の解釈を誤ったり、書類の不備で不支給となったりするリスクがあります。計画を立てる早い段階で、社会保険労務士などの専門家に相談し、自社のリスキリング計画が助成金の対象となるか、どのような準備が必要かを確認することが、成功への近道です。

鉄則2:訓練計画と経営戦略の連動性を明確にする

「事業展開等リスキリング支援コース」という名前の通り、この助成金は「事業展開」と「リスキリング」が連動していることが大前提です。申請の際には、会社の事業計画書などを提出し、「なぜこの訓練が必要なのか」「訓練によって得られたスキルが、新規事業や事業展開にどのように貢献するのか」を具体的に説明する必要があります。ステップ1で策定した経営戦略と連動したリスキリング目標が、ここでも活きてきます。訓練内容と事業計画の間に明確なストーリーを描くことが、審査を通過するための鍵となります。

鉄則3:徹底した証拠書類の管理

助成金は、訓練が計画通りに実施されたことを証明する証拠書類(エビデンス)に基づいて支給されます。訓練の実施状況がわかる写真、出席簿、訓練日誌、経費の支払いが確認できる領収書や銀行振込の控えなど、求められる書類は多岐にわたります。これらの書類を訓練期間中から徹底して管理し、いつでも提出できる状態にしておくことが重要です。特に、賃金助成を申請する場合は、タイムカードや出勤簿など、訓練時間中の賃金支払いを証明する客観的な記録が不可欠です。管理が煩雑になるため、専用のファイルを作成し、担当者を決めて一元管理することをお勧めします。

まとめ

本記事では、2026年を見据えたリスキリングの重要性から、具体的な制度設計、そしてコスト負担を軽減する助成金の活用術までを包括的に解説しました。成功事例が示すように、効果的なリスキリングは、経営戦略と深く結びつき、トップの強いリーダーシップの下で推進されるものです。それは単なる福利厚生やコストではなく、企業の未来を創るための戦略的な「投資」に他なりません。

変化の激しい時代において、最も確実な競争優位の源泉は「人」です。従業員の可能性を信じ、その成長に投資する覚悟を持つこと。そして、学び続ける個人を組織全体で支え、挑戦を称賛する文化を育むこと。経営者がその先頭に立つとき、リスキリングは初めて真の力を発揮し、企業を新たな成長ステージへと導くでしょう。本ガイドが、貴社のリスキリング導入の一助となれば幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

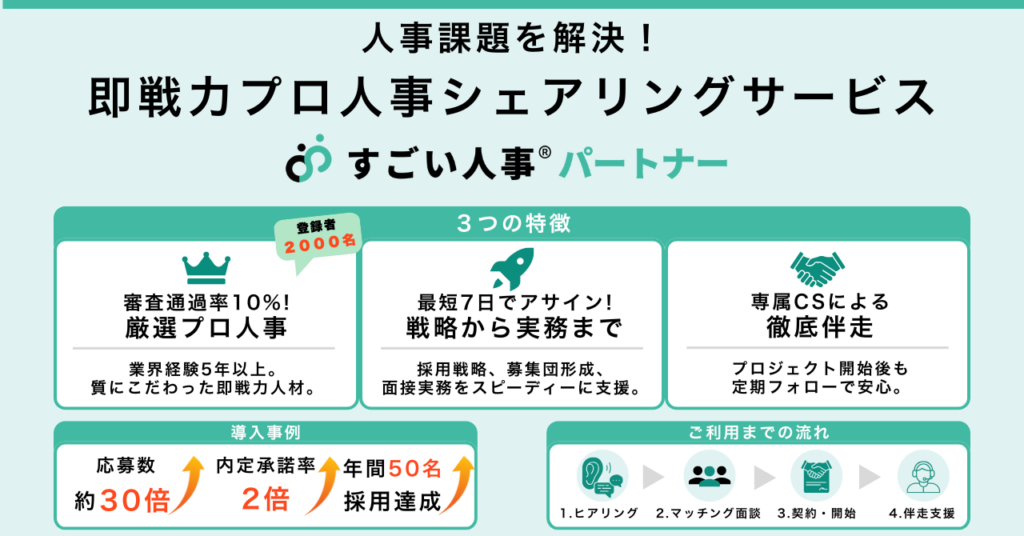

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界2,000名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。