新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、多くの企業がテレワークを導入し、働き方の多様化が急速に進みました。しかし、完全なテレワークには限界があることも明らかになり、現在多くの企業が注目しているのが「ハイブリッドワーク」という新しい働き方です。

本記事では、ハイブリッドワークの基本概念から導入時の注意点、成功のポイント、具体的な導入ステップまで、人事責任者・経営者の皆様が知っておくべき情報を解説します。実際の企業事例や統計データを交えながら、自社でのハイブリッドワーク導入を成功に導くための実践的な知識をお届けします。

目次

ハイブリッドワークとは何か

ハイブリッドワークの基本定義

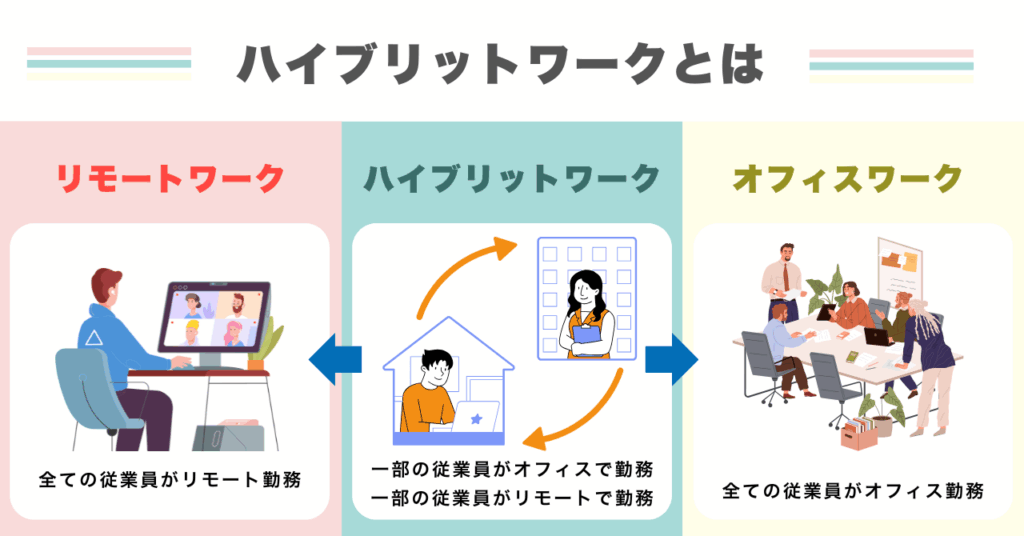

ハイブリッドワークとは、オフィスに出社して働くオフィスワークと、自宅やコワーキングスペースなどで働くテレワークを組み合わせた働き方です。従来の「全員が同じ場所で同じ時間に働く」という画一的な働き方とは異なり、従業員が業務内容や個人の状況に応じて、働く場所を柔軟に選択できる点が最大の特徴です。

具体的な働き方の例として、週3日をテレワーク、週2日をオフィス出社とする形や、午前中はオフィスで会議、午後は自宅で集中作業といった日単位での使い分けなどがあります。重要なのは、この比率に厳密な定義はなく、企業の業務特性や従業員のニーズに応じて柔軟に設計できることです。

従来のテレワークが「オフィスワークの代替手段」として位置づけられていたのに対し、ハイブリッドワークは「オフィスワークとテレワークの最適な組み合わせ」を追求する働き方と言えます。これにより、集中を要する個人作業は自宅で、チームでのブレインストーミングや重要な会議はオフィスでといった、業務特性に応じた最適な環境選択が可能になります。

ハイブリッドワークが注目される背景

ハイブリッドワークが注目される背景には、新型コロナウイルス感染症の拡大によるテレワークの急速な普及と、その過程で明らかになったテレワークの限界があります。

コロナ禍以前、多くの日本企業ではテレワークの導入が進んでいませんでしたが、感染拡大防止のため、短期間で大規模なテレワーク導入が行われました。この経験により、企業と従業員の双方がテレワークのメリットを実感する一方で、様々な課題も浮き彫りになりました。

テレワークの主な課題として、コミュニケーションが取りにくくなること、新しいビジネスアイデアが生まれにくくなること、従業員の健康問題(運動不足やメンタルヘルスの悪化)などが挙げられます。特に、対面でのコミュニケーションが減ることで、チームの結束力低下や、若手社員の育成困難といった組織運営上の問題が顕在化しました。

一方で、テレワークには多様な働き方の実現、ワークライフバランスの向上、企業イメージの向上、優秀な人材の確保、オフィスや通勤のコスト削減、感染症や災害時の事業継続性確保といった明確なメリットがあることも確認されました。

このような状況を受けて、テレワークとオフィスワークの「良いとこ取り」をするハイブリッドワークが、新しい働き方のスタンダードとして注目されるようになったのです。実際に、明治安田厚生事業団が2023年2~3月に上場企業を対象に行った調査では、上場企業のテレワーク導入率は約70%に達しており、多くの企業がハイブリッドワークへの移行を検討していることがわかります。

ハイブリッドワーク導入のメリット

企業側のメリット

ハイブリッドワークの導入は、企業にとって多面的なメリットをもたらします。最も重要なメリットの一つが生産性の向上です。従業員が業務内容に応じて最適な環境を選択できることで、集中を要する作業では自宅の静かな環境を活用し、チームワークが必要な業務ではオフィスの協働環境を活用するといった使い分けが可能になります。

コスト削減効果も見逃せません。全従業員が毎日出社する必要がなくなることで、オフィススペースの縮小や賃料の削減が可能になります。また、従業員の通勤費支給額の削減、光熱費の削減なども期待できます。実際に、多くの企業がハイブリッドワーク導入により、オフィス関連コストを20~30%削減したという報告があります。

優秀な人材の確保という観点でも、ハイブリッドワークは大きなアドバンテージをもたらします。働き方の柔軟性を重視する人材、特に子育て世代や介護を抱える従業員、地方在住の優秀な人材などにとって、ハイブリッドワークは非常に魅力的な制度です。これにより、従来であれば採用が困難だった人材層へのアプローチが可能になり、人材獲得競争において優位に立つことができます。

企業イメージの向上も重要なメリットです。働き方改革や従業員のワークライフバランスを重視する企業として認知されることで、求職者からの評価向上、顧客や取引先からの信頼獲得、ESG投資の観点からの評価向上などが期待できます。

従業員側のメリット

従業員にとってのハイブリッドワークのメリットは、まずワークライフバランスの大幅な改善が挙げられます。通勤時間の削減により、家族との時間や自己啓発の時間を確保できるようになります。特に、片道1時間以上の通勤をしている従業員にとって、週に数日でもテレワークができることで、生活の質が大きく向上します。

働く環境の選択肢が拡大することで、個人の特性や業務内容に応じた最適な環境で作業できるようになります。集中力を要する作業では自宅の静かな環境を選び、創造性を要する作業ではカフェやコワーキングスペースを選ぶといった柔軟性が、生産性向上とストレス軽減の両方をもたらします。

また、育児や介護といったライフイベントがあっても、キャリアを継続しやすくなることも大きなメリットです。これまで退職を余儀なくされていた優秀な人材が、ハイブリッドワークにより働き続けることができるようになり、個人のキャリア形成と企業の人材確保の両方にプラスの効果をもたらします。

統計データで見るハイブリッドワークの効果

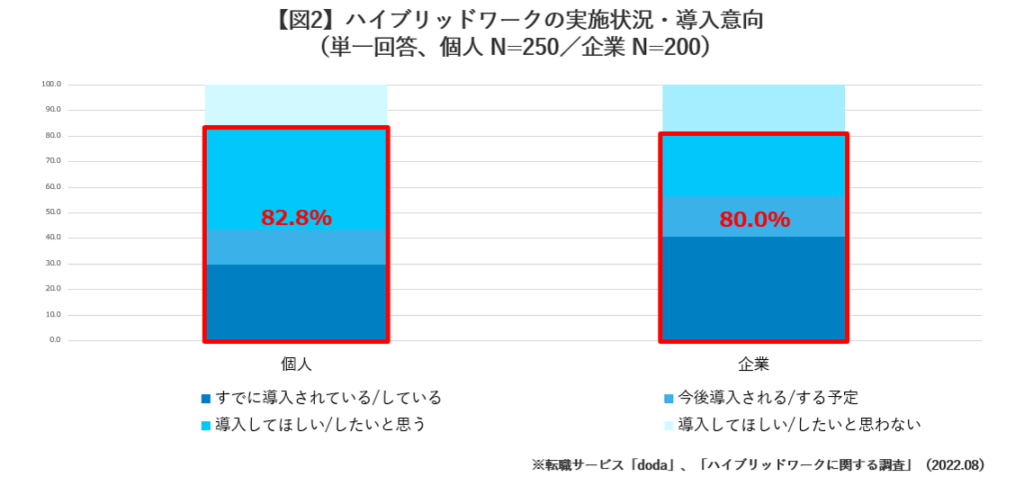

ハイブリッドワークの効果は、様々な統計データからも確認できます。日本国内では、パーソルキャリア株式会社の調査で、ハイブリッドワークを導入している、または導入意向のある企業が82.8%に達しており、企業側の関心の高さが伺えます。

従業員満足度の観点では、ハイブリッドワークを導入した企業の多くで、従業員エンゲージメントの向上が報告されています。特に、働く場所の選択肢があることで、従業員の自律性が高まり、仕事に対するモチベーション向上につながっているという調査結果があります。

Meta for Work「ハイブリッドワークモデル」

生産性への影響についても、適切に導入されたハイブリッドワークでは、従来のオフィスワークと比較して生産性が維持または向上したという報告が多数あります。これは、従業員が業務特性に応じて最適な環境を選択できることで、集中力の向上や無駄な時間の削減が実現されているためと考えられます。

Meta for Work「ハイブリッドワークモデル」

ハイブリッドワーク導入時の課題と注意点

コミュニケーション面の課題

ハイブリッドワーク導入における最大の課題の一つが、コミュニケーションの希薄化です。従業員がオフィス組と在宅組に分かれることで、物理的な距離が生まれ、これまで当たり前に行われていた何気ない会話や情報共有の機会が減少します。

特に深刻なのが、オフィス組と在宅組の間に生まれる情報格差です。オフィスにいる従業員同士では、廊下での立ち話や休憩時間の雑談を通じて、プロジェクトの進捗状況や他部署の動向などの情報が自然に共有されます。しかし、テレワーク中の従業員はこうした情報から取り残されがちになり、結果として組織全体の情報共有に格差が生まれてしまいます。

また、非言語コミュニケーションの減少も重要な課題です。表情や身振り手振り、声のトーンなど、対面でのコミュニケーションで重要な役割を果たす非言語的な要素が、オンラインでは十分に伝わりにくくなります。これにより、微妙なニュアンスの伝達が困難になり、誤解やコミュニケーションエラーが発生しやすくなります。

チームワークへの影響も見逃せません。特に新しいプロジェクトの立ち上げ時や、創造性を要する業務において、メンバー間の密な連携が取りにくくなることで、チーム全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。

管理面の課題

勤怠管理の複雑化は、人事責任者にとって頭の痛い問題です。従業員がさまざまな場所で働くため、従来のタイムカードや入退室管理システムでは正確な勤務時間の把握が困難になります。また、テレワーク時の休憩時間の管理、残業時間の適切な把握、労働時間の上限規制への対応など、労務管理上の課題が複雑化します。

人事評価制度の見直しも重要な課題です。これまでの「プロセス重視」の評価から「成果重視」の評価への転換が必要になりますが、適切な評価指標の設定や、公平性の確保が困難になります。特に、オフィス勤務者とテレワーク勤務者の間で評価に偏りが生じないよう、客観的で透明性の高い評価制度の構築が求められます。

セキュリティリスクの増大も深刻な問題です。従業員が自宅や外部のワークスペースから企業システムにアクセスすることで、情報漏洩のリスクが高まります。VPN接続の管理、端末のセキュリティ対策、機密情報の取り扱いルールの徹底など、包括的なセキュリティ対策が必要になります。

組織運営面の課題

企業文化の浸透困難は、特に中長期的な組織運営において重要な課題です。企業の価値観や行動規範は、日常的な対面でのやり取りを通じて自然に伝承されることが多いため、ハイブリッドワークではこうした文化の継承が困難になります。特に新入社員や中途採用者にとって、企業文化を理解し、組織に馴染むことが難しくなる可能性があります。

若手育成の課題も深刻です。従来、若手社員の育成は先輩社員との日常的な接触を通じて行われることが多く、業務スキルだけでなく、ビジネスマナーや組織での立ち回り方なども自然に学習されていました。しかし、ハイブリッドワークではこうした機会が減少し、若手社員の成長速度が鈍化する可能性があります。

緊急時対応の困難さも重要な課題です。システム障害や顧客からの緊急要請など、即座の対応が必要な事態が発生した際に、担当者がテレワーク中で連絡が取れない、必要な資料やシステムにアクセスできないといった問題が発生する可能性があります。このため、緊急時の連絡体制や代替要員の配置など、事前の準備が不可欠になります。

さらに、ハイブリッドワークでは「ハイブリッドワーク・パラドクス」と呼ばれる現象も報告されています。これは、柔軟な働き方を提供することで従業員の満足度は向上するものの、同時にチームの結束力や組織への帰属意識が低下するという矛盾した現象です。この課題に対処するためには、組織としての一体感を維持するための新たな取り組みが必要になります。

ハイブリッドワーク成功のポイント

制度設計のポイント

ハイブリッドワークを成功させるためには、まず柔軟性と公平性を両立した制度設計が不可欠です。画一的なルールではなく、部署や職種の特性、個人の事情を考慮した柔軟なルール策定が重要になります。例えば、営業部門では顧客対応の必要性に応じてオフィス勤務の頻度を高く設定し、開発部門では集中作業が多いためテレワークの比重を高くするといった調整が必要です。

公平な評価制度の構築は、ハイブリッドワーク成功の要となります。従来の「時間」や「プロセス」中心の評価から、「成果」や「貢献度」を重視した評価制度への転換が必要です。具体的には、明確な目標設定、定量的な成果指標の導入、定期的な進捗確認の仕組み作りなどが重要になります。また、オフィス勤務者とテレワーク勤務者の間で評価に偏りが生じないよう、評価基準の透明性確保と評価者の意識改革も欠かせません。

就業規則の見直しも重要な要素です。ハイブリッドワークを導入する際には、労働時間制度、休憩時間の取り扱い、時間外労働の管理方法、通信費や光熱費の負担区分など、様々な労働条件について明確に規定する必要があります。また、テレワーク時の労働災害の取り扱いや、情報セキュリティに関する従業員の責任についても、就業規則に明記することが重要です。

環境整備のポイント

ITインフラの整備は、ハイブリッドワーク成功の基盤となります。安定したVPN環境の構築、クラウドベースの業務システムの導入、高品質なビデオ会議システムの整備など、場所を問わず業務を遂行できる技術基盤の構築が不可欠です。また、従業員が使用するデバイスの統一や、必要なソフトウェアのライセンス管理なども重要な要素です。

セキュリティ対策の強化は、特に重要な課題です。多要素認証の導入、エンドポイントセキュリティの強化、定期的なセキュリティ教育の実施など、包括的なセキュリティ対策が必要になります。また、機密情報の取り扱いルールの明確化や、私用デバイスの業務利用に関するポリシーの策定なども重要です。

オフィス環境の見直しも成功のポイントです。全従業員が毎日出社しないことを前提に、フリーアドレスの導入、コラボレーションスペースの充実、オンライン会議専用ブースの設置など、ハイブリッドワークに適したオフィス設計が求められます。オフィスは「必ず来なければならない場所」から「来る価値のある場所」へと役割を変える必要があります。

コミュニケーション活性化のポイント

デジタルツールの効果的な活用は、ハイブリッドワークにおけるコミュニケーション課題の解決に不可欠です。チャットツールでの雑談ルームの設置、定期的なオンライン朝礼の実施、プロジェクト管理ツールでの進捗共有など、意図的にコミュニケーション機会を創出する仕組み作りが重要です。

定期的な対面機会の確保も重要な要素です。完全にオンラインに依存するのではなく、月に数回の全体会議、四半期ごとのチームビルディング、年次の全社イベントなど、対面でのコミュニケーション機会を戦略的に設計することで、チームの結束力や組織への帰属意識を維持できます。

情報共有の仕組み作りでは、従来の「偶発的な情報共有」に代わる「意図的な情報共有」の仕組みが必要になります。日報システムの導入、週次の部門別情報共有会議、社内SNSでの情報発信など、情報が自然に流通する仕組みを構築することが重要です。

段階的導入のポイント

ハイブリッドワークの導入は、一度に全社で実施するのではなく、段階的に進めることが成功の鍵となります。まずは特定の部署や職種でパイロット導入を実施し、課題の洗い出しと解決策の検証を行うことが重要です。パイロット導入では、参加者からの詳細なフィードバックを収集し、制度の改善に活用します。

従業員のニーズ把握も欠かせません。アンケート調査やヒアリングを通じて、従業員がハイブリッドワークに何を期待しているか、どのような課題を感じているかを詳細に把握し、それらのニーズに応える制度設計を行うことが重要です。また、世代や職種によってニーズが異なることも考慮し、多様な働き方に対応できる柔軟性を持った制度設計が求められます。

継続的な改善の仕組み作りも重要です。ハイブリッドワークは導入して終わりではなく、運用しながら継続的に改善していく必要があります。定期的な効果測定、従業員満足度調査、制度の見直しなど、PDCAサイクルを回しながら制度を進化させていくことが成功の要となります。

ハイブリッドワーク導入の具体的ステップ

導入前の準備

ハイブリッドワーク導入の第一歩は、現状分析と課題整理です。まず、自社の現在の働き方、業務プロセス、ITインフラの状況を詳細に把握する必要があります。どの業務がテレワークに適しているか、どの業務はオフィスでの実施が必要か、現在のシステムでハイブリッドワークに対応できるかなど、多角的な分析が重要です。

従業員アンケートの実施も欠かせません。従業員がハイブリッドワークに対してどのような期待や不安を持っているか、現在の働き方で感じている課題は何か、どのような支援があれば効果的にハイブリッドワークを実施できるかなど、詳細なニーズ調査を行います。この際、年代、職種、家族構成などの属性別に分析することで、より具体的な課題と対策を把握できます。

導入目的の明確化も重要な準備作業です。単に「働き方改革の一環として」ではなく、「生産性向上」「優秀な人材の確保」「コスト削減」「従業員満足度向上」など、具体的な目的を設定し、それに応じた成功指標を定義します。目的が明確でないと、導入後の効果測定や改善活動が困難になります。

ステークホルダーとの合意形成では、経営陣、人事部門、IT部門、各事業部門の管理職など、関係する全ての部門との調整が必要です。特に、労働組合がある企業では、労使協議を通じた合意形成が重要になります。また、顧客や取引先への影響も考慮し、必要に応じて事前の説明や調整を行います。

導入計画の策定

段階的導入スケジュールの策定では、リスクを最小化しながら効果的に導入を進めるため、フェーズ分けした計画を立てます。第1フェーズでは特定の部署でのパイロット導入、第2フェーズでは対象部署の拡大、第3フェーズでは全社展開といった段階的なアプローチが効果的です。各フェーズでは、期間、対象者、実施内容、成功指標を明確に定義します。

必要なツール・システムの選定は、技術的な要件だけでなく、コスト、セキュリティ、使いやすさ、既存システムとの連携性などを総合的に評価して行います。ビデオ会議システム、チャットツール、プロジェクト管理ツール、勤怠管理システム、VPN環境など、ハイブリッドワークに必要な各種ツールを体系的に整備します。

予算計画の策定では、初期投資と運用コストの両方を考慮します。ITインフラの整備費用、ソフトウェアライセンス費用、従業員への機器貸与費用、研修費用などの初期投資と、月額利用料、保守費用、セキュリティ対策費用などの継続的な運用コストを詳細に算出し、ROI(投資対効果)を評価します。

導入後の運用・改善

効果測定の仕組み作りでは、導入前に設定した成功指標に基づいて、定期的な測定と評価を行います。生産性指標(業務処理時間、品質指標など)、従業員満足度指標(エンゲージメント調査、離職率など)、コスト指標(オフィス費用、通信費など)、顧客満足度指標など、多面的な評価を実施します。

従業員フィードバックの収集では、定期的なアンケート調査、フォーカスグループインタビュー、1on1面談などを通じて、従業員の生の声を継続的に収集します。特に、ハイブリッドワークによって生じた新たな課題や改善要望を早期に把握し、迅速な対応を行うことが重要です。

継続的な制度改善では、収集したデータとフィードバックに基づいて、制度の見直しと改善を行います。勤務パターンの調整、ツールの追加や変更、研修プログラムの充実、評価制度の見直しなど、常により良い働き方を追求する姿勢が重要です。また、外部環境の変化(技術の進歩、法制度の変更など)にも対応し、制度を進化させていきます。

さらに、成功事例の共有と横展開も重要な活動です。ハイブリッドワークで成果を上げている部署やチームの事例を社内で共有し、他の部署でも参考にできるようにします。また、失敗事例からも学びを得て、同様の問題の再発防止に活用します。

まとめ

ハイブリッドワークは、単なる働き方の選択肢の一つではなく、これからの企業経営において不可欠な戦略的要素となっています。コロナ禍を経て、多くの企業と従業員がテレワークのメリットとデメリットの両方を実感し、その結果として生まれたハイブリッドワークは、両者の良い点を活かした理想的な働き方として注目されています。

ハイブリッドワークは、企業と従業員の双方にとってWin-Winの関係を築くことができる働き方です。しかし、その実現には適切な準備と継続的な改善が不可欠です。人事責任者・経営者の皆様には、本記事で紹介した知識とノウハウを活用して、自社に最適なハイブリッドワーク制度の構築に取り組んでいただければと思います。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。