パーソナライゼーションで変わる採用体験

近年の採用市場では、応募者から「自分に合った情報がほしい」「もっと配慮ある対応をしてほしい」という声が高まり、企業にとっては旧来の画一的な採用プロセスから脱却する必要性が顕在化しています。応募者のニーズに寄り添い、適切なタイミングで個々にあった情報や経験を提供する“パーソナライゼーション”は、企業の魅力を最大限に伝え、内定承諾率を飛躍的に高める可能性を秘めています。

本記事では、「パーソナライゼーションを実現したいけれど、実際にどう動けばよいかわからない」「デジタルツールの導入や面接改革はハードルが高い」というお悩みに応える形で、実務面でのポイントと具体的な導入ステップを解説します。ぜひ最後まで読み進めていただき、自社の採用力を新たな段階に引き上げるヒントをつかんでください。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・候補者が内定を辞退しやすいと感じている経営者・採用担当者

・面接が形式的・堅苦しいと候補者からフィードバックされてしまう人事担当者

・応募者体験の質を大幅に改善して、企業イメージを底上げしたい上場企業の人事部門

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・応募者のモチベーションを下げずに内定率を高める具体的な方法がわかる

・候補者情報の分析・活用を通じて、業務効率と候補者満足度を両立できる

・デジタルツールと連携したパーソナライゼーションの導入ステップが理解できる

目次

なぜパーソナライゼーションが必要なのか

採用市場の変化と候補者心理

昨今の採用市場は、景気の変動や技術革新により急激に環境が変わっています。特に若い世代は「自己実現」「働きがい」を重視する傾向が強く、単なる給与や待遇面だけでは応募者の心を掴みにくくなっています。一方で、ミドル世代やシニア層の採用でも、経験豊富な人材ほど「自分のスキルや経験が活かせる企業」を厳選しており、一律の採用情報だけでは十分にアピールできません。

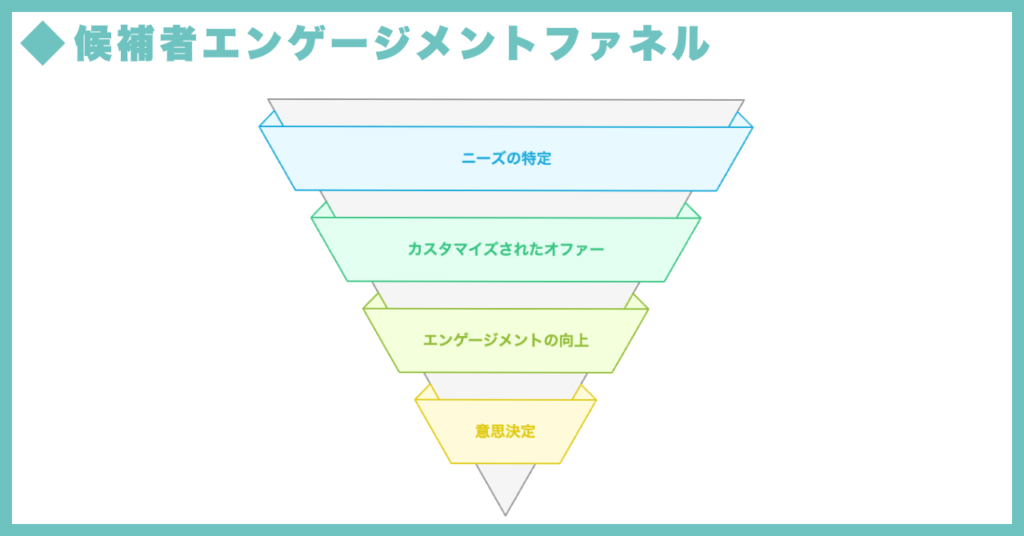

こうした背景から、「自分のことを理解してくれている企業かどうか」を候補者が見極めるケースが増えているのです。応募者が「自分は社内で必要とされ、成長できそうだ」と強く感じられるかどうかが、内定承諾の大きなカギになります。ここで効果を発揮するのがパーソナライゼーションです。応募者それぞれの特性や関心に合わせた情報提供や体験を設計することで、候補者の納得感や志望度が飛躍的に高まります。

一律の採用プロセスの限界

多くの企業が陥りがちなのは、「効率重視の画一的な採用プロセス」です。たとえば、応募者全員に同じ説明資料を渡し、面接では同じ質問をし、合否判定を画一的な評価項目で行う。これでは、応募者側も「自分がこの会社に本当にフィットするのか」をイメージしにくく、志望度が高まらないばかりか、せっかく惹かれかけていたポイントが面接で伝わらず辞退に至ることもあります。

また、企業の採用担当者からすると、「なるべく効率よく選考を進めたい」という思いもあり、一人ひとりに合わせたアプローチが負担になりそうだと感じるかもしれません。しかし、近年のテクノロジーを活かせば、パーソナライゼーションと効率化を同時に実現することが可能です。

応募者情報の活用とデジタルツール連携

データの一元化と可視化

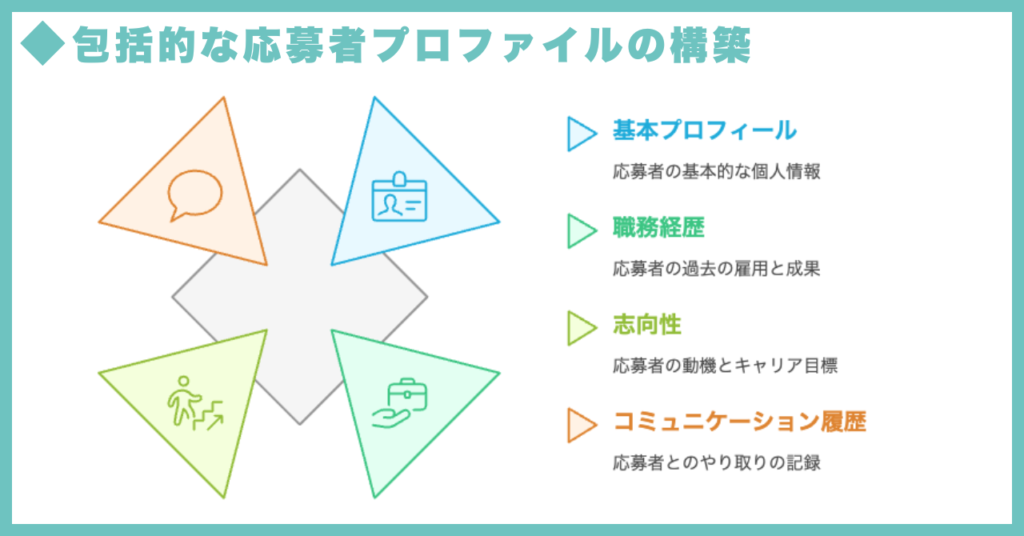

パーソナライゼーションの第一歩は、応募者に関する情報をどれだけ網羅的かつわかりやすい形で管理できるかにかかっています。具体的には、下記のような情報を一元的にまとめることが理想です。

基本プロフィール: 氏名、年齢、最終学歴、居住地など

職務経歴: 過去に在籍した企業、担当業務、成果、使用したスキルセット

応募時の動機・志向性: 志望動機や入社後に叶えたいこと、将来のキャリアビジョン

接触履歴・コミュニケーション内容: 応募受付、初回面談、電話・メール・チャットのやり取り

こうした情報を一元化する際に役立つのが、ATSです。クラウド型のATSを導入することで、応募から内定・入社までの全プロセスで候補者のデータを共有し、どのタイミングでどんな情報提供をしたかを追跡できるようになります。

カスタマイズされた情報提供

データが集まってきたら、次は「どのタイミングで、どの候補者に、どんな情報を提供するか」を設計します。たとえば、技術職の候補者には自社が取り組んでいる新しい技術プロジェクトやエンジニアのキャリアパスの事例を、営業職志望者にはトップ営業が実践しているセールス手法や研修制度などをピンポイントで届けると効果的です。

多くの企業が抱える悩みとして、「専門職や部署ごとに訴求すべきポイントが違うのはわかるが、それぞれ資料を用意するのが大変」という声をよく聞きます。実は、既に社内に存在するプレゼン資料や実績データ、エンジニアが発信しているブログ記事など、活用できる資産があるにもかかわらず、採用部門が十分に把握していないケースが多々あります。

自動化ツールとの組み合わせ

パーソナライゼーションを実施するうえで懸念されがちなのが、「一人ひとりに対応する時間的余裕がない」という問題です。そこで活躍するのが、MAやチャットボットといった自動化ツールです。

MAツールの活用

候補者の志望度や応募行動に合わせて、自動でフォローアップメールを送信する仕組みを作れます。たとえば、書類選考通過後に「弊社のエンジニア組織が大切にしている5つのポイント」と題したブログ記事のURLを送るなど、応募者が持つ興味関心をさらに高める動線を用意することで、面接前に企業への理解が深まりやすくなります。

チャットボットの導入

面接日程の調整や、よくある問い合わせへの回答を自動化できるため、採用担当者の負担を軽減し、空いた時間をより個別のコミュニケーションに充てられます。また、時間帯を問わず候補者が質問できる環境が整うことで、離職中でない応募者(現職で働いている人など)にとっても、使い勝手の良い仕組みになります。

これらの自動化ツールは「冷たい対応」に見られるのではと懸念する方もいますが、適切に設計すれば「必要な情報を、必要なタイミングで提供してくれる便利な存在」として評価されるケースも多いです。重要なのは、あくまで「人間的な対応が必要な場面」と「自動化できる定型的な場面」をきちんと区別することです。

面接体験のパーソナライゼーション

事前のリサーチと質問設計

面接は、応募者にとって企業の文化や価値観を直接感じられる重要な接点です。ここで個別最適化を図るだけでも、応募者の印象や志望度は大きく変わります。たとえば、候補者の職務経歴だけではなく、SNSやポートフォリオ、発信している情報などを事前にリサーチし、「あなたが手掛けられた△△のプロジェクトは、どんな経緯で企画がスタートしたのですか?」といった具体的な質問を行うだけでも、候補者は「しっかり自分のことを見てくれている」と安心感を得ます。

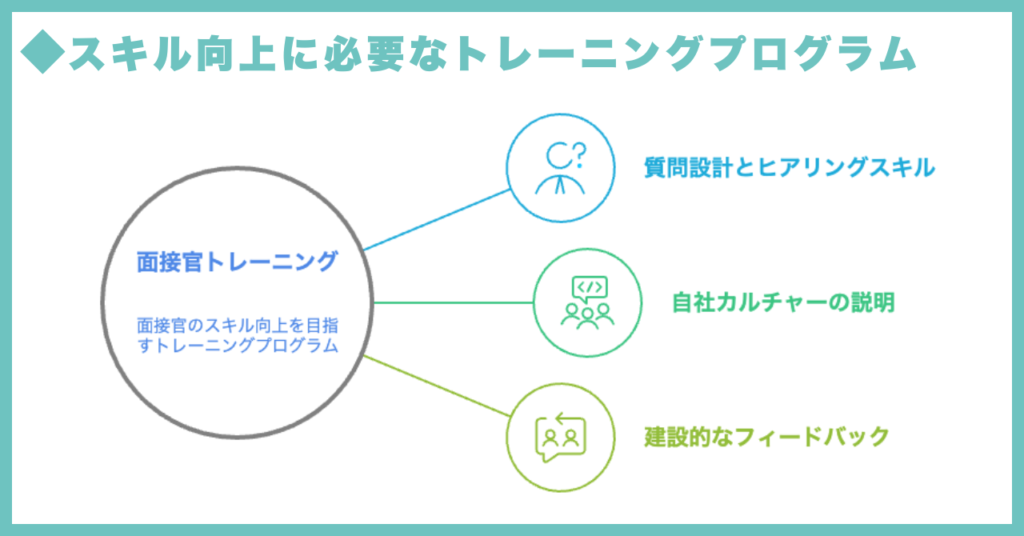

面接官のトレーニング

「面接官の対応が悪いと、良い人材を逃してしまう」という話はよく聞かれます。しかし実際には、面接官も自社業務で多忙を極めているため、面接について深く学ぶ機会が少ないのが現状です。そこで弊社が推奨しているのが、面接官向けのトレーニングプログラムの導入です。

具体的には以下のような内容をカバーします。

質問設計とヒアリングスキル

候補者の価値観やビジョンを引き出すための質問の組み立て方、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け、傾聴姿勢の重要性など。

自社カルチャーの言語化と説明方法

面接官自身が「自社の魅力」を具体的に説明できるようにするため、過去の成功事例や、面接官自身のキャリアパス、チームの雰囲気をどう語るかなどを明確にしておく。

フィードバックの伝え方

候補者の次のステップを考慮した上で、建設的なフィードバックを伝える方法。面接内だけではなく、選考結果の通知時なども含む。

良くある課題とその解決策

ここからは、より採用担当者が日常的に感じている「あるあるの課題」を取り上げ、それをどのようにパーソナライゼーションで解決できるのか、具体的に掘り下げていきます。

時間と人手が足りず、個別対応が難しい

課題

「候補者一人ひとりに合わせたフォローをしたいが、担当者が自分しかいない」「採用以外の業務も抱えており、そこまで手が回らない」。解決策

・自動化できる部分を徹底的に自動化

面接日程調整、応募者への定型連絡(書類選考合否、面接前のリマインドなど)は、ATSやチャットボットを使いオートメーション化。

・ツール導入前にプロセスを洗い出す

いきなりツールを導入すると混乱しやすいので、まずは紙やスプレッドシートでも良いので、採用フローを一つひとつ可視化して「自動化できる部分」「人間の対応が必要な部分」を明確に分ける。

応募者に伝わる情報が限定的で、魅力が十分に届かない

課題

会社の魅力はあるはずなのに、候補者から「どんな会社かイメージできなかった」と言われる。ホームページや募集要項の情報だけでは伝えきれない。解決策

・部署別・職種別の情報発信を強化

「すごい人事」がよく提案するのは「部署別採用ページ」や「社員インタビュー記事」の拡充。とくに採用成功事例の社内事例をうまく編集して、個別に紐づけられるようにする。

・メールやSNSでの個別配信

「Webサイトで公開しておけば見てくれるだろう」ではなく、候補者が興味を持ちそうな資料や記事をメールなどで直接案内すると、閲覧率が格段に上がる。

面接官の質にばらつきがあり、候補者体験に悪影響

課題

ベテラン社員や役員が面接を担当しているが、候補者が「圧迫的だった」「経営方針がまったく説明されなかった」と戸惑うことがある。解決策

・面接官向けガイドラインと研修の整備

最低限押さえておくべき「面接の流れ」「質問例」「企業PRのポイント」を分かりやすくまとめて共有。さらに集合研修でロールプレイを行うなど、実践的なトレーニングをする。・フィードバック制度の導入

候補者から面接後にアンケートを回収し、その結果を面接官にフィードバックする仕組みを作る。数字で示されると面接官の意識も変わりやすい。

上層部の理解が得られず、パーソナライゼーションの導入が進まない

課題

経営陣や他部署に「採用でそこまで手間暇かける必要があるのか?」と疑問視される。コストや工数が見合わないと言われる。解決策

・ROI(投資対効果)の明確化

「内定辞退率の改善」「定着率向上」「採用成功による生産性向上」など、定量的に測定できる指標を提示し、パーソナライゼーションの効果を説得力ある形で示す。・段階的な導入で成果を実証

いきなり全社で大規模に導入するのではなく、特定の部門や職種でテスト導入し、早期にポジティブな成果を出してから社内を巻き込む方法を推奨。

導入に向けた第一歩

現状の採用フローを「応募者視点」で見直す

自社の採用フローを細かく見直してみると、驚くほど多くの非効率や、候補者にとって分かりづらい工程が見つかります。例としては、

応募から面接日程の確定まで

・応募フォームが長すぎる

・返信メールの文面が機械的で冷たい印象

・候補者が日程調整に複数回やり取りを強いられる

面接当日

・案内が曖昧で、オフィスの場所がわかりにくい

・待ち時間が長すぎる

・面接官が候補者の情報を読んでいない

合否連絡後

・合否連絡だけで終わり、建設的なフィードバックがない

・内定者フォローの機会を逃している

これらの各タッチポイントで「候補者がストレスを感じないか」「企業に対してポジティブな印象を抱けるか」をチェックリスト化し、改善の余地がある部分に対してピンポイントでアクションを起こすことが重要です。

段階的な導入計画を立てる

パーソナライゼーションは取り組む領域が多岐にわたるため、最初からすべてを実装しようとすると混乱に陥りがちです。弊社がよく提案するのは、以下のような「小さく始める」アプローチです。

最優先課題の選定

たとえば、「内定辞退率が高い」のであれば、最終面接後のフォロー体制から強化する。「候補者とのコミュニケーション量が多すぎる」のであれば、チャットボットを先に導入してみる。

テスト導入・効果検証

少人数のチームや特定職種で試験運用し、効果指標(辞退率、面接満足度など)を測定。経営陣や他部署にも早めに結果を共有し、協力を仰ぐ。

横展開と継続的改善

テスト導入で得たノウハウをもとに、ほかの部署や職種へ適用範囲を広げる。システムやプロセスは導入して終わりではなく、定期的にアップデートしていくことが肝心。

具体的なTODO

1.応募者情報を一元化するATSやMAツールの導入を検討する

採用管理の基本インフラとして、必要情報を集約し、応募者ごとに柔軟にアプローチできる基盤を整えましょう。

2.社内で「パーソナライゼーションが採用に与えるインパクト」を共有し、実行体制を作る

経営層や現場の理解を得るために、導入目的や期待効果(内定承諾率アップ、採用コスト削減、ブランディング向上など)を明確に伝え、段階的に導入を進めます。

3.面接官向けトレーニングプログラムを導入し、候補者との対話スキルを向上させる

面接官が候補者の情報を事前に把握し、個別に最適化した質問を行えるような教育体制を整えることで、応募者体験を飛躍的に向上させます。

4.小さく試しながら段階的に仕組みを拡張し、成果を測定し続ける

部門や職種を限定してテスト導入→改善→展開という流れを繰り返し、最終的に全社規模でのパーソナライゼーションを実現しましょう。

5.採用フロー全体を応募者視点で見直す

応募から内定承諾までの各接点で「候補者にどんな心理的変化が起きるのか」「どんな情報を欲しているのか」を把握し、必要なタイミングで必要なサポートを提供できるように設計します。

まとめ

パーソナライゼーションは、決して「大手企業だけが取り組める高コストな施策」ではありません。デジタルツールと効率的なプロセス設計を組み合わせることで、中小企業でも十分に実現可能です。何より、候補者一人ひとりの視点に立ち、真摯に向き合う姿勢こそが、企業のカルチャーや魅力を最も強くアピールする手段となります。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。