メーカー技術職の採用が難しい理由と、成功するための具体策とは?

技術職の採用は「売り手市場」 求職者主導の時代に突入

この記事を読んでいただいている方は、メーカー勤務の人事や経営者、現場の責任者などもいらっしゃると思います。

最近、メーカーにおける技術職の採用が難しくなっている、という声をよく聞きます。どの企業も「応募が来ない」「人材が足りない」と悲鳴を上げている状況です。

特に技術営業やサービスエンジニアのような職種は、かつては比較的安定した採用市場でした。しかし、近年の転職市場では、「優秀な技術者ほど、転職をしなくても待遇が良い」という構造になっています。

これらの状況の中でも採用を成功させるポイントを事例と合わせて解説していきます。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・メーカーの中途採用担当人事

・地方メーカーや中堅・中小企業の採用担当者

・「即戦力がいない」「求人を出しても応募が来ない」と悩んでいる人事担当者

【このシリーズを読むことで得られるメリット】

・現場と人事の認識ギャップを埋める方法が分かる

・「求人を出しても応募が来ない」状況を打破する具体的な施策が学べる

・採用要件を柔軟にすることで、応募数を増やす方法を学べる

目次

- 技術系職種の中途採用が難しい主な理由

- 「メーカーの技術職」に対する求職者の認識が応募のハードルを上げている

- メーカー人事あるあるのお悩み

- 採用市場での競争の激化:「メーカーよりIT業界の方が魅力的?」

- 採用を成功させるための基本戦略

- 今後の採用戦略のポイント

- まとめ:技術系職種の採用を成功させるために

技術系職種の中途採用が難しい主な理由

市場に出ている人材がそもそも少ない

「いい人がいれば採る」では遅い。市場にいるのは「超希少人材」

採用難を訴えるメーカーの多くは、「即戦力採用」を前提としています。しかし、市場に出ている技術営業やサービスエンジニアの数は限られています。

企業の多くは、「経験者」を求めていましたが、転職市場に出てくるのは、

・現職の待遇に不満がある人

・転職を余儀なくされた人

・キャリアチェンジを考えている人

がほとんどです。

つまり、「現職で十分満足している優秀な技術者」はそもそも転職市場には出てきません。

「技術営業の即戦力を採りたい」と思っても、同業他社でバリバリ活躍している人材は、むしろ転職を考えていません。結果として、求職者が市場にいない状態が続き、採用が長期化してしまいます。

この構造を理解しないまま「市場にいる即戦力を採ろう」とすると、いつまでも採用できない状態が続くのです。

「メーカーの技術職」に対する求職者の認識が応募のハードルを上げている

「地味」「専門知識がないと無理」という固定観念を変えられるか?

多くの求職者は、「メーカーの技術職=高度な知識が必要」という先入観を持っています。

実際には、入社後の研修やOJTで十分キャッチアップできる企業も多いのですが、求人広告を見る求職者は、

「自分には無理だ」と感じて応募をためらってしまいます。

現場社員のインタビューや「未経験でも安心のサポート体制」と明記し、技術職に対する「難しそう」というギャップを埋め、求人票の書き方や面接時のアプローチを見直す必要があります。

地方のメーカーは特に採用が厳しい

都市部 vs 地方、求職者の心理を見誤ると採用できない

地方メーカーの場合、そもそも「求人の母数が少ない」「求職者の数が限られている」ため、採用活動がより困難になります。

地方の機械メーカーや化学メーカーの問題として、共通するのは次のような問題でした。

・都市部の求職者にとって、地方への転職は心理的ハードルが高い

・Uターン・Iターンを希望する人材はいるが、企業の知名度が低いため応募が集まりにくい

・年収・福利厚生が都市部と比べて見劣りしがち

特に、都心で働いている人が地方に転職を考える場合、給与水準だけでなく、生活環境やキャリアパスがどのようになるのかを具体的に示すことが不可欠です。

Uターン・Iターン希望者向けに「地方での暮らしの魅力」「転職後のキャリア設計」などを特設サイトで紹介し、実際に生活をするイメージをつけさせることが重要です。

技術職は定着率が高く、流動性が低い

「そもそも転職しようと思う技術者が少ない」という事実

技術職は、他の職種に比べて定着率が高い傾向にあります。

これは、メーカーにとってはありがたいことですが、一方で「転職市場に出てくる技術者が少ない」という問題を生み出しています。

・一社で長く働くことが当たり前

・転職しなくてもスキルアップできる環境がある

・転職しようと考えるのは、よほどの理由がある時だけ

このような背景を理解した上で、転職市場にいない技術者にアプローチする方法を考える必要があります。

採用難の現状を乗り越えるためにすること

・即戦力採用だけではなく、ポテンシャル採用を検討する

・求職者の先入観を払拭し、「未経験歓迎」の姿勢を明確に伝える

・地方採用では、生活環境やキャリアパスの情報を充実させる

・転職市場にいない技術者にダイレクトリクルーティングでアプローチする

次章では、メーカー人事が実際に直面する具体的な悩みをさらに掘り下げていきます。

メーカー人事あるあるのお悩み

メーカーの技術職の採用は、単に「応募が少ない」「採用が難しい」というレベルの問題ではなく、日々の業務の中で人事担当者が直面するリアルな悩みとしてのしかかっています。

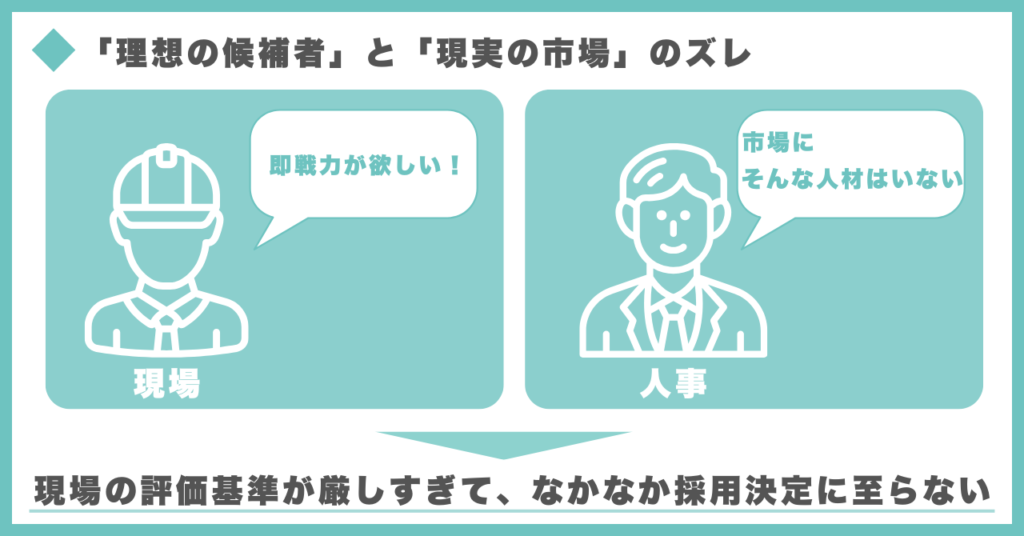

現場との認識ギャップ:「理想の候補者」と「現実の市場」のズレ

現場の「即戦力がほしい」という要求と、人事の「そんな人材はいない」という現実

技術職の採用において、最も大きな壁の一つが「人事と現場の間のギャップ」です。

メーカーの採用では、最終的な採用判断をするのは現場の部門長や技術責任者であることがほとんどです。そのため、人事が「この人なら良さそう」と思っても、現場の評価基準が厳しすぎて、なかなか採用決定に至らないということがよくあります。

たとえば、こんなやりとりがよくありました。

現場:「業界経験10年以上、〇〇製品の知識がある人がいい」

人事:「その条件では、市場にいる人はほぼゼロです。少し緩和しませんか?」

現場:「いや、即戦力じゃないと意味がない」

しかし、技術職はもともと流動性が低く、そんな完璧な人材が市場に出ることはほぼありません。

結果として、半年、1年と採用が決まらず、現場の負担が増える悪循環に陥ってしまいます。

この問題を解決するためには、「採用要件の見直しミーティング」が必要です。

具体的には、次のようなプロセスを踏むと良いでしょう。

「市場にいる人材のリアルなデータ」を提示

転職サイトやエージェントのデータをもとに、「実際にどんな人が市場にいるのか」を現場に説明。

たとえば、「業界経験10年以上の技術営業の転職者は市場全体で◯%しかいない」と、データで示す。「必須条件」と「育成可能な条件」を整理

「本当に即戦力でなければダメなのか?」を現場と議論し、採用後に育成できる部分を整理する。

「この部分は入社後の研修で対応可能」と説明することで、要件を緩和してもらう。「育成前提の採用戦略」を提案

即戦力が難しい場合、「ポテンシャル採用+OJTの強化」でカバーする方法を現場に提案。

たとえば、「機械設計経験はなくても、工業系の知識がある人を採用し、3カ月の研修を設ける」など。

こうした取り組みによって、採用要件が適切に緩和され、採用スピードが大幅に改善します。

ただし、これは「人事が強く交渉しないと進まない」部分でもあります。

多くのメーカーでは、現場が「採用に関する決定権を強く持っている」ため、人事としてどう現場を説得するかが重要になってきます。

採用市場での競争の激化:「メーカーよりIT業界の方が魅力的?」

「メーカーは地味」「IT企業の方が成長できそう」という固定観念

技術職の採用を進める上で、人事担当者の頭を悩ませるのが、他業界との人材獲得競争です。

特に、IT業界・商社・コンサル業界などは、メーカーと比較して「待遇がよく、成長できる環境」として求職者に映るため、採用競争で苦戦しがちです。

新卒採用では、それなりに優秀な学生が応募してくれるのに、中途採用では応募数が圧倒的に少ないという現実があります。

そこで、実際に転職市場に出ている技術職の求職者にヒアリングを行うと、彼らがメーカーを選ばない理由として、次のような声が多く挙がりました。

「メーカーは給料が上がりにくいイメージがある」

「商社やITのほうが、給与水準が高く、キャリアの選択肢が多い」

「メーカーの営業は、年功序列で昇進が遅そう」

これは、メーカーにとっては非常に大きな問題です。

なぜなら、こうした「イメージ」によって、優秀な人材が最初から応募を避けてしまっているからです。

この問題に対処するには、「採用ブランディング」に力を入れることが重要です。

特に効果があった施策として、以下のようなものがあります。

「メーカーならではの魅力」を明確に打ち出す

「安定して長く働ける」「製品を通じて社会に貢献できる」など、メーカーの強みを前面に出す。「キャリアの選択肢があること」を伝える

技術営業として入社しても、将来的にはマーケティングや経営企画にキャリアチェンジできることをアピール。「リアルな社員インタビュー」を活用

「実際に未経験で入社した社員がどのように成長したか」をストーリー形式で伝える。

これらの施策を行った結果、技術職やサービスエンジニアの応募数が増加し、「メーカーの技術職も、十分に成長できる職種なんだ」と認識してもらうことができました。

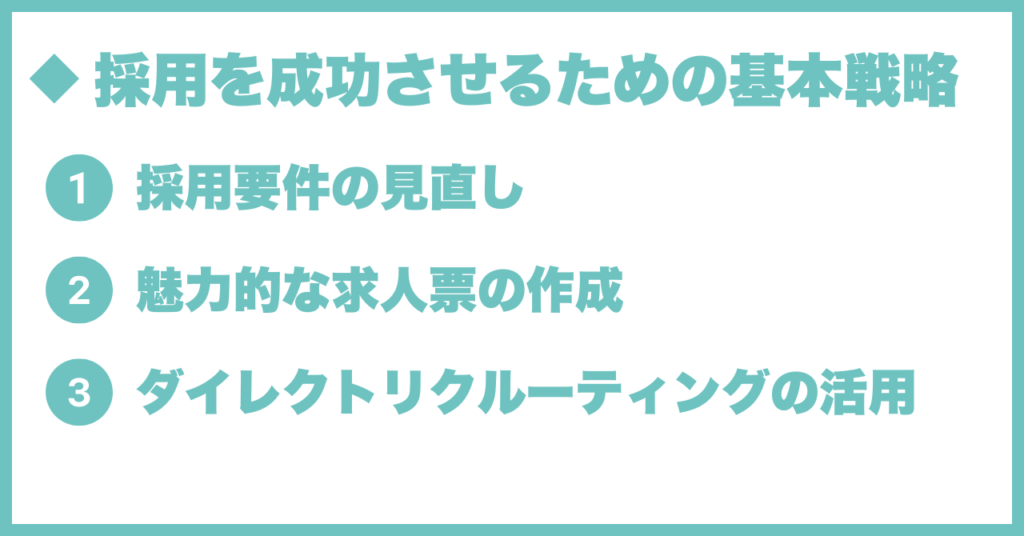

採用を成功させるための基本戦略

メーカーの技術系職種の採用を成功させるためには、単に求人を出して待つだけでは足りません。市場にいる求職者の数が限られている中で、「いかに魅力的な企業に見せるか」「どうすればターゲット人材と出会えるか」を戦略的に考え、実行していくことが求められます。

採用に成功する企業と、そうでない企業には決定的な違いとは、採用を「待ちの姿勢」ではなく、「攻めの姿勢」で取り組んでいるかどうかです。

ここでは、メーカーの技術系職種の採用を成功させるための基本戦略を、具体的な施策と私自身の経験を交えながら詳しく解説していきます。

採用要件の見直し:「即戦力採用」だけでは成功しない

現場の「理想の人材」と「実際に市場にいる人材」をすり合わせる

採用に苦戦しているメーカーの多くが陥っているのが、「経験者で即戦力」という厳しすぎる採用要件を設定してしまうことです。

製造業の技術職採用が1年以上停滞していた企業の理由を調査すると、以下のような問題が浮かび上がりました。

・「業界経験10年以上」「特定の製品知識があること」など、要件が厳しすぎる

・現場の部門長が「本当に優秀な人だけ採りたい」と考えている

・市場にはそんな人材がほとんどいない(もしくは競争率が高すぎる)

こうした状況では、採用活動が長期化するのは当然です。しかし、多くの企業は「いい人が来るまで待とう」としてしまい、結局、採用が進まず、現場の負担が増えていくという悪循環に陥ってしまいます。

実施した施策:「必須条件」と「育成可能な条件」を整理

この企業に対し、次のようなアプローチで改善させることができました。

現場との採用要件の見直しミーティングを実施

・「本当に即戦力でなければダメなのか?」を議論

・ 育成を前提にした場合、どこまで要件を緩和できるかを整理採用要件を「経験者前提」から「ポテンシャル採用」へ変更

「特定の製品知識があること」を必須条件から外し、「技術に興味があること」「機械いじりが好きなこと」を重視入社後の育成プランを設計し、求人情報に明記

「入社後3カ月の研修で必要な知識を身につけられる」と伝えることで、応募のハードルを下げる

結果、応募者数が3倍に増え、半年以内に2名の採用が決まりました。

「市場にいない人材を探す」のではなく、「育成を前提に採用する」という発想に転換することで、採用の難易度が大きく下がりました。

魅力的な求人票の作成:「仕事内容」と「やりがい」を伝える

「専門知識がないと応募できない」ではなく、「成長できる環境がある」と伝える

技術職の求人は、どうしても「専門知識が必要そう」という印象を与えがちです。

人材紹介会社の、エージェント担当者からこんなフィードバックがありました。

「メーカーの求人って、要件が細かすぎて、応募者が『自分には無理かも』と感じてしまうことが多いんですよね。もう少し“誰にでもできる”感を出したほうがいいと思います。」

そこで、求人票の書き方を工夫することにしました。

実施した施策:「難しそう」ではなく「やりがい」を伝える

・「仕事の魅力」を明確に伝える

「未経験でも活躍できる」「技術を学びながら営業スキルも身につく」など、ポジティブな要素を前面に出す・「成長環境があること」を強調する

「入社後の研修制度」「先輩社員のサポート体制」などを具体的に記載・現場社員のインタビューを活用する

「もともと異業界から転職した社員が活躍している事例」を紹介し、親近感を持たせる

この改善後、求人広告のクリック率が1.8倍に増加し、エージェント経由での推薦数も向上しました。

「仕事内容」ではなく、「やりがい」を伝えることで、応募のハードルを下げることができます。

ダイレクトリクルーティングの活用

従来のメーカー採用は、「求人広告を出して待つ」というスタイルが主流でした。

しかし、技術職の市場は売り手市場のため、「待っているだけではいい人材に出会えない」のが現実です。

そこで、転職サイトのスカウト機能を活用し、次のようなアプローチを実施しました。

・「即戦力」ではなく、「技術に興味がある人」をターゲットにする

・スカウト文面を個別にカスタマイズし、企業の魅力を伝える

・転職を迷っている人にも「まず話を聞いてみませんか?」とフレンドリーにアプローチする

結果、通常の求人広告では応募ゼロだったのに対し、ダイレクトリクルーティング経由で3名の採用に成功しました。

メーカーの技術系職種の採用を成功させるために

・即戦力採用にこだわらず、育成前提の採用を検討する

・求人票を「専門知識が必要」ではなく「成長できる環境」にフォーカスする

・ダイレクトリクルーティングを活用し、積極的に求職者にアプローチする

このように、「攻めの採用」に切り替えることで、技術系職種の採用を成功させることが可能になります。

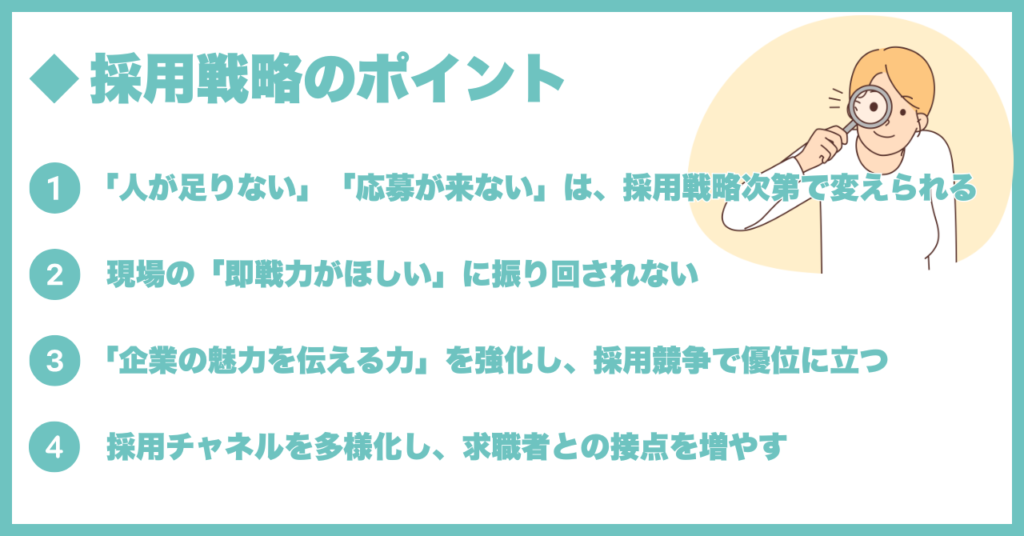

今後の採用戦略のポイント

「人が足りない」「応募が来ない」は、採用戦略次第で変えられる

これまで述べてきたように、技術営業、テクニカルスタッフ、サービスエンジニアなどの技術系職種の採用は、決して簡単ではありません。しかし、適切な戦略とアプローチを取ることで、採用は成功に近づきます。

現場の「即戦力がほしい」に振り回されない

多くのメーカーでは「経験者しか採用しない」という硬直的な考え方に陥り、「業界経験者がほしい」という現場の要望にただ従うことで、採用が長期化するケースが少なくありません。

「この業界経験が本当に必須か?」「特定の業界経験ではなく、類似業界の経験でも対応可能では?」と現場と議論し、必要なスキルと育成で補えるスキルを整理することで、採用要件を柔軟に見直すことが重要です。

「3カ月のOJT研修+メンター制度」のような未経験者でも活躍できる仕組みを構築し、現場が納得できる形で採用要件を調整することで、「現場の『即戦力がほしい』」に振り回されずに、即戦力採用と育成採用のバランスの取れた採用活動を進めることができます。

「企業の魅力を伝える力」を強化し、採用競争で優位に立つ

求職者が企業を選ぶ時代となり、メーカーの技術職は「地味」「専門的すぎる」というイメージを持たれがちです。そのため、「企業の魅力を正しく伝える」ことが優秀な人材獲得の鍵となります。

求職者は給与・待遇だけでなく、「やりがい」「成長環境」を重視します。「技術職のやりがい」「成長環境」「地方で働くメリット」を強調し、社員インタビュー記事や仕事のエピソードを通して「求職者が共感しやすいストーリー」や「この仕事はこんなに面白い!」という具体的な魅力を発信するコンテンツを増やしましょう。

求人票は「要件」ではなく「魅力」を伝えるものと捉え、求職者に響くよう「企業の魅力を伝える力」を強化することで、採用競争で優位に立つことができます。

採用チャネルを多様化し、求職者との接点を増やす

従来の待ちの採用では、優秀な人材の獲得が困難になっています。求職者との接点を増やし、主体的に働きかける「攻めの採用」への転換が求められています。

ダイレクトリクルーティング(スカウト)を積極的に活用し、SNSや採用サイトで働く環境を伝え、採用イベントやオンライン説明会も駆使することで、求職者との接点を増やします。また、スカウトメールで本当に会いたい人材とつながることも重要です。

あるメーカーの技術営業採用のように、転職サイトで応募がゼロだった状況から、ダイレクトリクルーティングで「エンジニア経験を活かして営業にチャレンジしませんか?」と提案し、転職を迷っている層にもアプローチしてカジュアル面談を実施することで、いい人が来るのを待つのではなく、こちらから会いたい人を探すという攻めの姿勢で、採用チャネルを多様化し、求職者との接点を最大化することが重要です。

まとめ:技術系職種の採用を成功させるために

「即戦力採用」から「ポテンシャル採用」へシフトする

「企業の魅力を伝える力」を強化し、他社との差別化を図る

「攻めの採用」に切り替え、スカウトやダイレクトリクルーティングを活用する

採用は「運」ではなく、「戦略」で決まります。

「人が足りない」という現状を変えたいのであれば、今すぐに採用のやり方を見直し、戦略的に取り組んでいきましょう。技術職の採用は、単なる採用活動ではなく、「企業の未来を作る投資」です。

この視点を持ち、採用に取り組むことが、これからのメーカー人事に求められる最大の役割なのではないでしょうか。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。