新卒採用市場の競争が激化する中、優秀な人材を確保するための手法として「リクルーター制度」が注目を集めています。従来の採用手法では接触できない学生層へのアプローチや、より深い相互理解を通じたミスマッチの防止など、リクルーター制度には多くのメリットがあります。

一方で、制度の導入には適切な設計と運用が不可欠であり、失敗すれば企業イメージの悪化や採用効率の低下を招くリスクも存在します。本記事では、人事責任者や経営者の皆様に向けて、リクルーター制度の基本概念から導入ステップ、成功のポイントまでを体系的に解説いたします。

目次

リクルーター制度とは何か

リクルーター制度の定義と基本概念

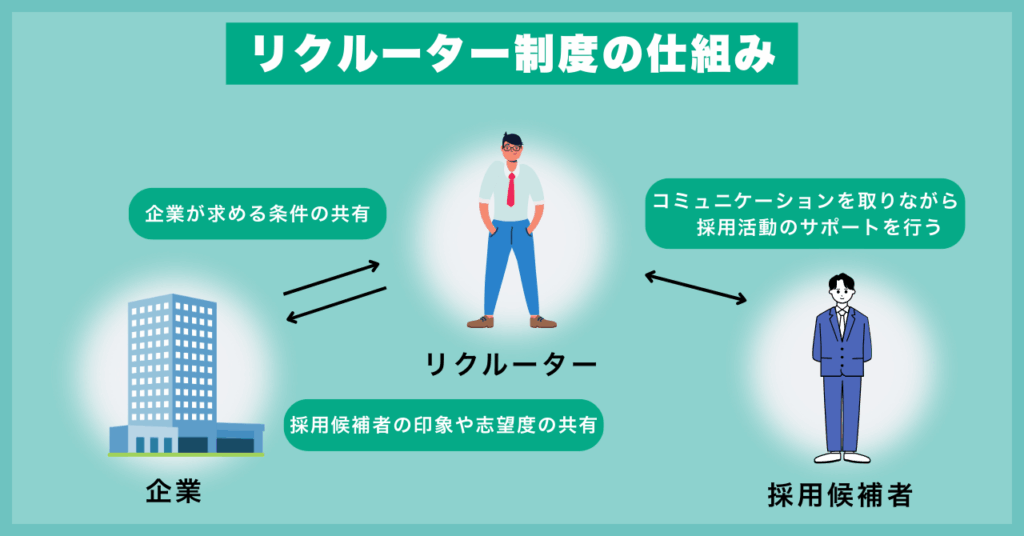

リクルーター制度とは、採用担当者であるリクルーターが直接学生や求職者と連絡をとり、採用活動を行う制度のことを指します。リクルーターは学生や求職者が話しやすく、親近感が持てるよう、学生の場合は年齢の近い若手の従業員で、多くは学生の大学のOBやOGが担当するケースが多いです。

リクルーターに選ばれた従業員は、面談をした学生や求職者の評価を人事部へ伝えます。リクルーターは、人事部での面接よりも、学生や求職者1人あたりと接触できる時間が多くなるため、人材の適性を直接判断できるなどのメリットがあります。

新卒採用活動では、エントリーシートを提出後、もしくはインターンシップや会社説明会への参加後に、担当のリクルーターから学生に連絡をすることが一般的です。リクルーターから連絡があり、学生の担当が決まることを「リクルーターがつく」と言います。

担当のリクルーターは人事評価を出すまでに、個別面談の調整をします。リクルーター面談は、通常「リク面」と呼ばれ、会社内で会う場合だけでなく、社外の飲食店で会う場合も多く、説明会やスカウト、面談ともされます。

リクルーターからの面接の評価が良い場合は、人事部が行う通常面接のフローへと引き継がれますが、リクルーターが学生を内定までフォローをする場合もあります。学生は、人事担当者より歳の近いリクルーターの方が会社への質問をもちやすくなります。

またリクルーターが学生にフランクに接することで、自社が本当に第1志望かどうかなどの本音を聞きやすくなります。

リクルーター面談の現状

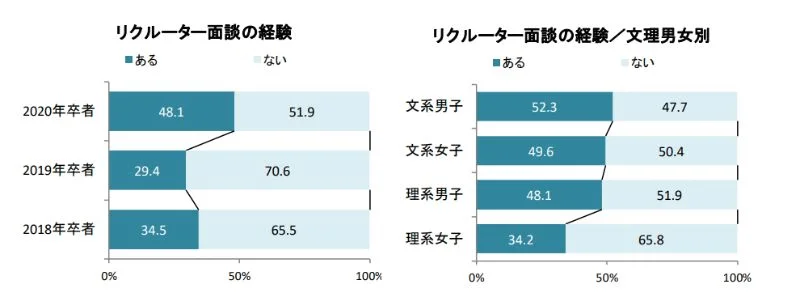

新卒採用でのリクルーターとの接触は、近年では半数近い学生が経験するようになっています。キャリタス就活の調査によると、リクルーター面談の経験は以下のような推移を示しています。

•2020年卒者:ある(48.1%)、ない(51.9%)

•2019年卒者:ある(29.4%)、ない(70.6%)

•2018年卒者:ある(34.5%)、ない(65.5%)

このデータから、リクルーター制度の活用が年々増加していることが分かります。また、新卒採用でのリクルーターとの接触は、近年では半数近い学生が経験するようになっています。

リクルーター制度は中途採用にも活用される

リクルーター制度は新卒に適用されるイメージがありますが、中途採用でも利用される場合があります。リクルーター制度を取り入れることで、能動的な「攻め」の採用活動が可能になります。

最近では応募者からのアプローチだけでなく、求人メディアを通じて、求職者データベースへアクセスし、スカウトしたり、採用ターゲットが集まるイベントへの参加や、自社でイベントを主催して人材をスカウトすることも増えています。

兼務リクルーターとプロリクルーターの違い

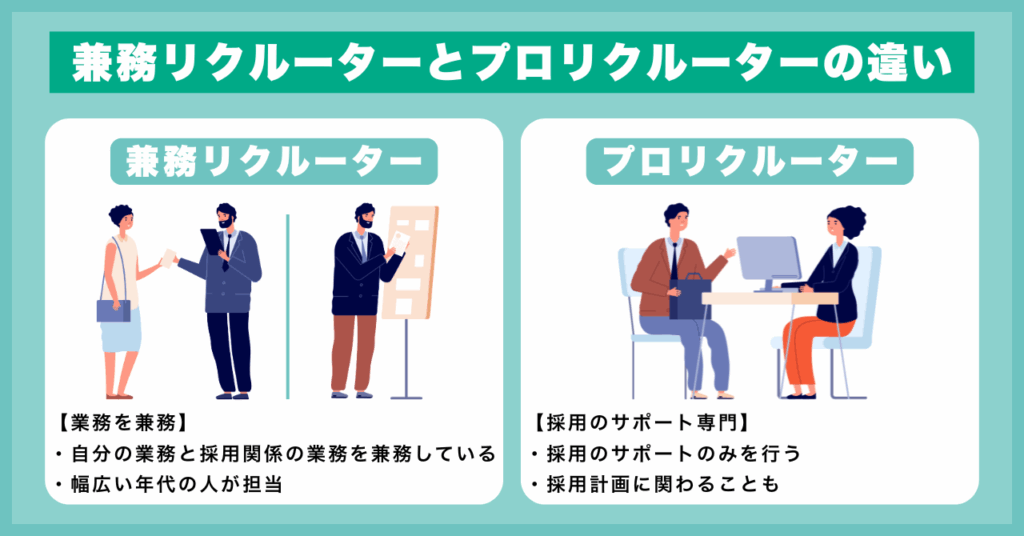

リクルーターには、「兼務リクルーター」と「プロリクルーター」の大きく2種類のリクルーターがあります。兼務リクルーターとプロリクルーターの違いと、それぞれのリクルーターに必要な適正について確認してみましょう。

兼務リクルーターとは

兼務リクルーターとは、人事部以外の従業員が採用活動に参加している場合を指します。具体的には、学生や中途採用の候補者と、大学のつながりや、前職などのつながりを持つ従業員のことを指します。

学生との面談は主に若手の従業員が担当することが多いですが、場合によっては幹部クラスの従業員が対応することもあります。兼務リクルーターには、候補者が打ち解けやすいよう近い年齢や立場の人や、候補者にアドバイスができる立場の人が任命されることが多くなっています。

プロリクルーターとは

プロリクルーターとは、専門職として採用活動に従事する人のことを指します。採用のプロフェッショナルで、新卒採用、中途採用にかかわらず、採用活動のゴールのために、採用プロセス全体、もしくは専門領域を担当します。

特に専門知識の必要な分野では、見極めができる知識のあるプロリクルーターは貴重な人材のため、プロリクルーター自身が採用対象者となる場合もあります。例えば、金融系や研究職などのアセスメントができる場合などがあてはまります。

海外では大学で選考した分野に就職をするのが通常で、人事の分野でも同様です。日本のように主に一括採用をした学生が、広報や人事などを配属が変わりながら、現場で学んでいくスタイルとは異なるため、リクルーターの仕事を専門にした人材が生まれやすく、外資系ではプロリクルーターの部門が存在します。

最近では日本の企業でも、人材採用を外部のプロに任せたり、社内でもプロを採用し、人材を育てるようになっています。

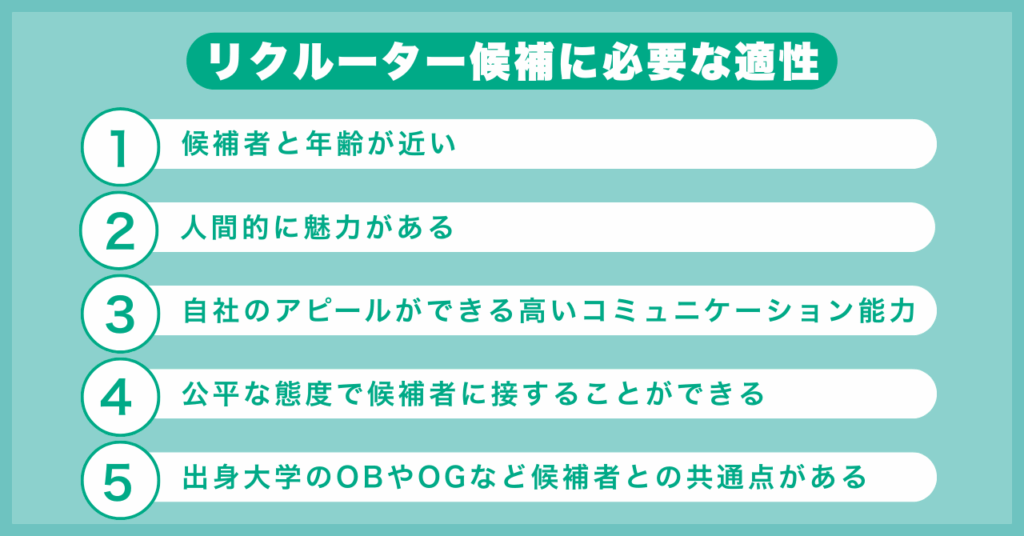

リクルーターに必要な適性

リクルーターは企業の顔として学生を中心とした採用候補者に接触するため、採用候補者を選別する能力だけでなく、採用候補者に選んでもらえるような人物である必要があります。リクルーター候補に必要な適性について確認してみましょう。

リクルーター候補に必要な適性

候補者と年齢が近い

学生との面談では、年齢の近い若手社員が担当することで、学生が話しやすい環境を作ることができます。

人間的に魅力がある

候補者に好印象を与え、企業への興味を引き出すことができる人物であることが重要です。

自社のアピールができる高いコミュニケーション能力

企業の魅力を効果的に伝え、候補者の疑問に適切に答えることができる能力が必要です。

公平な態度で候補者に接することができる

個人的な好みや偏見に左右されず、客観的な評価ができることが重要です。

出身大学のOBやOGなど候補者との共通点がある

共通の話題や経験により、候補者との距離を縮めやすくなります。

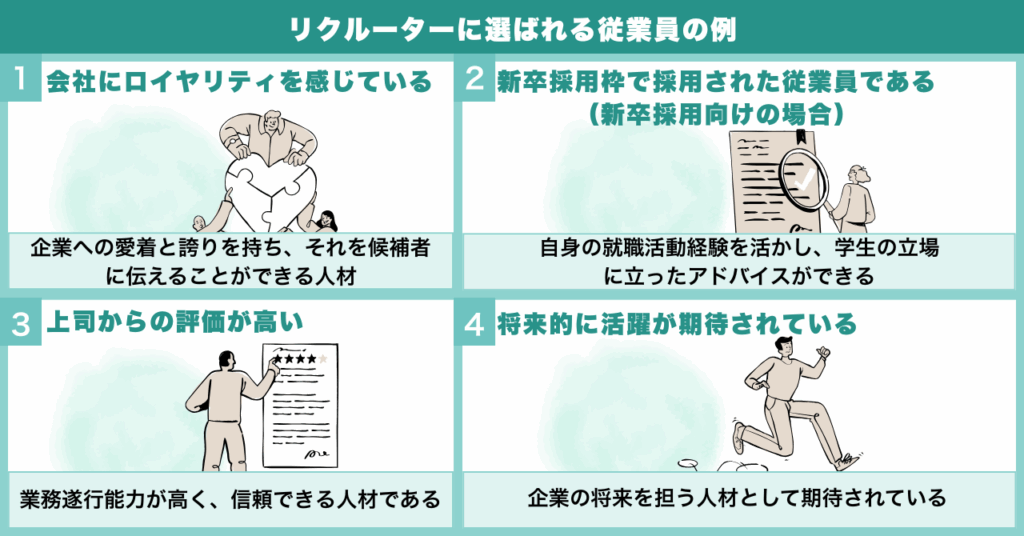

リクルーターに選ばれる従業員の例

企業によってリクルーターの採用基準は異なりますが、一般的にリクルーターに選ばれる従業員の主な共通点について確認してみましょう。

会社にロイヤリティを感じている

企業への愛着と誇りを持ち、それを候補者に伝えることができる人材です。

新卒採用枠で採用された従業員である(新卒採用向けの場合)

自身の就職活動経験を活かし、学生の立場に立ったアドバイスができます。

上司からの評価が高い

業務遂行能力が高く、信頼できる人材であることが重要です。

将来的に活躍が期待されている

企業の将来を担う人材として期待されている従業員が選ばれる傾向があります。

一般的に社内でリクルーターに選ばれることは「抜擢」にあたり、優秀な従業員であるとも言えます。しかし優秀なだけでなく、「会社にロイヤリティを感じている」「会社が好きである」ということが大前提になります。

リクルーター制度導入のメリット・デメリット

導入によるメリット

リクルーター制度のメリットについて確認してみましょう。

より多くの候補者と接触ができる

リクルーター制度のメリットとして、「より多くの候補者と接触ができる」ことが挙げられます。特に新卒の一括採用では、面接時間が重なり人事部だけのリソースでは、面接対応のキャパシティの限界が決まってしまいます。

リクルーター制度を導入することで、一時的に必要な面接官を多く確保することができ、接触できる学生の数も増やすことができます。また早期に優秀な学生と話し合う機会を作ることで、自社への志望度を高め、他社へ流れることを防ぐこともできます。

面接ではわかりにくい候補者の本質が見える

リクルーター制度のメリットとして、「面接ではわかりにくい候補者の本質が見える」ことが挙げられます。採用候補者と年齢が近いリクルーターが接触することで、学生も緊張しにくく本音を言いやすくなります。

またじっくりと話すことで、学生の本質を見ることができると同時に、学生の気持ちを掴むこともできます。採用候補者と年齢が近いリクルーターが接触することで、学生も緊張しにくく本音を言いやすくなります。

またじっくりと話すことで、学生の本質を見ることができると同時に、学生の気持ちを掴むこともできます。

自社の魅力をダイレクトに伝えられる

リクルーター制度のメリットとして、「自社の魅力をダイレクトに伝えられる」ことが挙げられます。リクルーターは早い段階で学生や中途採用の候補者と連絡をとることが通常です。

新卒採用の企業説明会への参加の段階では、学生の関心は実際には低い場合がありますが、学生にリクルーターがつくことで、自社の魅力を直接アピールし、優秀な学生を振り向かせることができます。

実際に働いている従業員からこそ「実際の社風、実務の内容」などについて答えることができ、学生の不安の解消につなげることができます。

導入時の課題とデメリット

リクルーター制度のデメリットについて確認してみましょう。

企業のイメージダウンにつながる可能性がある

リクルーター制度のデメリットとして、「企業のイメージダウンにつながる可能性がある」ことが挙げられます。リクルーターの質によって、学生が企業に対して持つ印象に大きく影響します。

良い印象を持ってもらえれば問題ないですが、リクルーターの能力が低い場合、応募者の自社へのイメージダウンにつながる可能性があるため、優秀な人材を1人のリクルーターの印象だけで逃してしまうことがあります。

またリクルーターには悪気はなくても、優秀な学生を採用したいと思うあまり、自社の良さを誇張して伝えてしまうオーバートークになってしまう可能性があります。リクルーターによる学生への説明の行き違いで「配属の希望が通る」と思い込んでしまった学生とトラブルになってしまう場合もあります。

リクルーターの質とトーク内容に関して、人事部でしっかりとした入念な確認が必要です。

公平な判断が得られない

リクルーター制度のデメリットとして、「公平な判断が得られない」ことが挙げられます。通常は同じ大学の出身者がリクルーターにつくことが多いのですが、企業の中に出身者がいないと、リクルーターが選抜されない場合があり、リクルーター面接がある学生と、ない学生に二分化されてしまいます。

またリクルーターは、ある一定以上の大学に集中する場合が多く、大学のレベルで就職活動に差が出てしまうことがあります。さらに、リクルーターと学生の性格やタイプが合わないなど、個人的なフィルターもかかりやすく、人事での面接に比べて公平な判断が得られないと考える応募者もいます。

リクルーター制度を成功させる4つのポイント

ポイント1:人物像の具体的な共有

リクルーター制度の重要な役割は、「ターゲット層の学生を集め、志望度を高める」ことです。採用したい人材の特徴を具体的に定義し、採用担当者とリクルーターで認識を統一することが制度成功の基盤となります。

人物像共有の具体的方法

・ペルソナシートの作成と共有

・過去の優秀な社員の特徴分析

・求める能力とスキルの明文化

・価値観や行動特性の具体例提示

ポイント2:リクルーター自身の自社理解度向上

リクルーターが自社について表面的な知識だけでなく、深い理解を持つことが求められます。企業理念と事業内容の深い理解、学生への魅力的な伝達方法、社会的貢献への姿勢について、具体的なストーリーとして語れるよう準備する必要があります。

自社理解度向上の取り組み

・経営陣による企業理念の直接説明

・各部門の業務内容の詳細共有

・成功事例と失敗事例の分析

・競合他社との差別化ポイントの整理

ポイント3:候補者との信頼関係構築

学生の不安解消と相談対応、面接・入社に対する安心感の提供、長期的な関係性の維持を通じて、深い信頼関係を構築します。継続的なコミュニケーションにより、入社に対する前向きな姿勢を醸成することができます。

信頼関係構築の具体的手法

・定期的なフォローアップ連絡

・学生の悩みや不安への真摯な対応

・入社後のキャリアパスの具体的説明

・先輩社員との交流機会の提供

ポイント4:継続的な制度改善

定期的な効果測定と分析を通じて課題を特定し、改善策を実施することで制度の質を継続的に向上させます。リクルーター同士の情報交換や研修機会の提供により、組織全体のレベル向上を図ることが重要です。

継続的改善の仕組み

・月次・四半期ごとの効果測定

・学生からのフィードバック収集

・リクルーター間の情報共有会議

・外部専門家による制度評価

リクルーター制度導入時の注意点

よくある失敗パターンと対策

制度設計の不備は最も頻繁に見られる失敗要因です。明確な目標設定や運用ルールを定めずに制度をスタートさせてしまうケースが多く見られます。対策として、制度導入前に詳細な設計書を作成し、目標、対象、方法、評価基準、運用ルールなどを明確に定義することが重要です。

リクルーターの選定ミスも深刻な問題を引き起こす可能性があります。コミュニケーション能力が不足している社員や、企業に対するエンゲージメントが低い社員をリクルーターに選定してしまうと、学生に対して適切な魅力訴求ができず、むしろ企業イメージを悪化させる危険性があります。

研修不足による品質のばらつきも重要な課題です。リクルーターによって提供される情報や対応の質にばらつきが生じると、学生に混乱を与え、企業への信頼を損なう可能性があります。統一された研修プログラムの実施と継続的なフォローアップが不可欠です。

法的・倫理的な配慮事項

ハラスメント防止対策は最も重要な配慮事項の一つです。リクルーターハラスメントは近年社会問題となっており、企業には厳格な防止策の実施が求められています。

実際の運用面では、1対1での面談時には社内や公共の施設を利用し、個人的な連絡先を教えることを禁止するなどの具体的なルールを設定します。また、面談の記録を残し、問題が発生した場合の証拠保全にも配慮する必要があります。

公正な選考の確保も重要な配慮事項です。リクルーター制度により特定の学生に有利な情報提供や選考機会を与えることは、公正な選考を阻害する可能性があります。すべての応募者に対して平等な機会を提供し、透明性の高い選考プロセスを維持することが重要です。

個人情報の適切な管理についても十分な配慮が必要です。リクルーターが取得した学生の個人情報は、個人情報保護法に基づいて適切に管理する必要があります。情報の取得、利用、保管、廃棄に関するルールを明確に定め、リクルーターに対する教育を徹底することが重要です。

まとめ

採用環境は常に変化しており、リクルーター制度も時代の変化に対応した進化が求められます。デジタル技術の発達により、オンラインでのリクルーター活動が一般化し、地理的制約を超えた採用活動が可能になっています。

近年の学生は、ワークライフバランス、社会貢献、キャリアの多様性などを重視する傾向があり、これらのニーズに対応したアプローチが必要になります。継続的な効果測定と分析を通じて課題を特定し、改善策を実施することで、制度の質を継続的に向上させることが重要です。

リクルーター制度は、適切な設計と運用により、企業の採用力を大幅に向上させる強力な手法です。本記事で紹介した導入ステップと成功のポイントを参考に、自社に最適な制度設計を行い、継続的な改善を通じて制度の効果を最大化していただければと思います。優秀な人材の確保は企業の持続的成長の基盤となるため、戦略的なアプローチによるリクルーター制度の活用をぜひご検討ください。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。