一度の縁を未来の採用に変える|採用ファストパスとは?

近年、人材獲得競争が激化する中、企業の採用担当者や経営者が注目すべき新たな採用手法があります。それが「採用ファストパス」です。

テーマパークで人気アトラクションの待ち時間を短縮できる「ファストパス」のように、採用プロセスを効率化するこの制度は、新卒採用の内定辞退者や選考過程で接点を持った人材に対して、将来の中途採用時に選考の一部を免除する特典を提供します。「転職ファストパス」「内定ファストパス」「プライオリティパス」とも呼ばれるこの手法は、人材不足が深刻化する現代において、企業の採用戦略に新たな可能性をもたらしています。

有効求人倍率の上昇と労働人口の減少により、優秀な人材の確保はますます困難になっています。そんな中、一度でも自社に興味を持った人材との接点を維持し、将来的な採用につなげる「採用ファストパス」は、特に中小企業やベンチャー企業にとって、限られた採用予算の中で効率的に人材を確保する有効な手段となり得るのです。

本記事では、採用ファストパスの基本概念から導入メリット、運用方法、注意点まで幅広く解説します。さらに、アルムナイ採用との違いや導入企業の事例も紹介し、効果的な採用ファストパスの実現に向けたポイントをまとめています。人材確保に課題を抱える企業の採用担当者や経営者の皆様にとって、新たな採用戦略を考える一助となれば幸いです。

目次

- 採用ファストパスとは?

- ファストトラック制度との違い

- アルムナイ採用との違い

- ファストパス採用を導入する企業のメリット

- ファストパス採用を導入する上で留意するポイント

- ファストパスを渡すタイミングと使い方

- ファストパス採用導入におけるよくある失敗例と対策

- 導入企業の事例紹介

- まとめ

採用ファストパスとは?

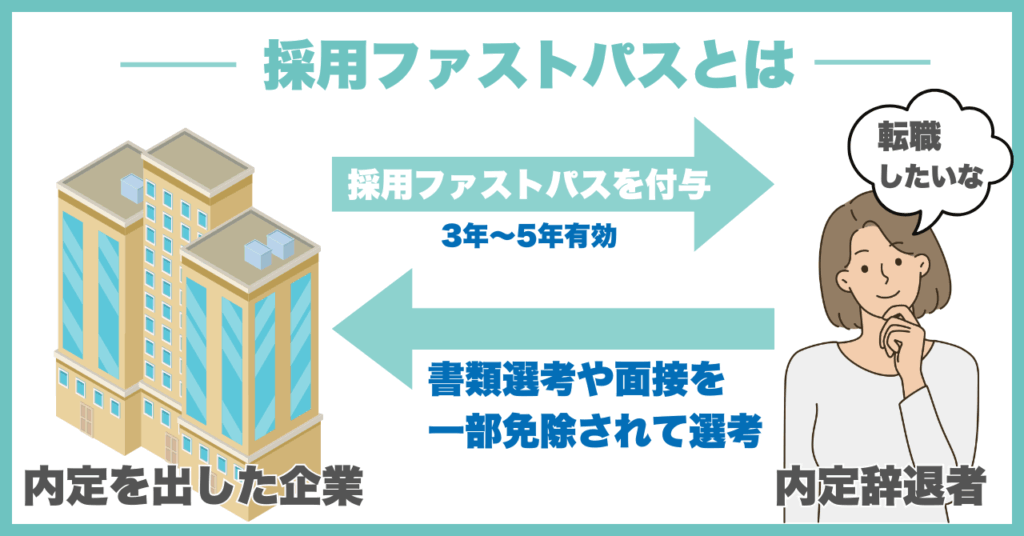

採用ファストパスとは、新卒採用の内定辞退者もしくは企業が定める基準を満たした応募者に対して、将来的に転職するにあたって自社の中途採用を希望する際に、選考過程の一部を免除する制度です。「転職ファストパス」「内定ファストパス」「プライオリティパス」などとも呼ばれ、近年、人材獲得競争が激化する中で注目を集めています。

この制度は、テーマパークなどで人気アトラクションの待ち時間を短縮できる「ファストパス」の概念を採用活動に応用したものです。例えば、面接の回数を減らす、書類選考を免除する、いきなり最終面接から選考を受けられるなどの特典が挙げられます。

採用ファストパスの基本的な仕組みは、以下のようになります。

・新卒採用選考で内定を出したものの辞退された学生、または一定の選考段階まで進んだ応募者に対して、将来の中途採用時に選考の一部を免除する特典を付与

・特典の内容は「最終面接確約」「書類選考免除」「面接回数削減」など企業によって異なる

・有効期限は通常3〜5年程度に設定

・定期的なフォローアップを行い、対象者との関係性を維持

採用ファストパスは、単なる選考プロセスの短縮だけでなく、「人材プール」という概念で捉えることができます。人材プールとは、自社に少なくとも一度は興味を持ったり、縁があったりした人材を蓄積しておき、時期が来たらアプローチして採用へつなげようという考え方です。この人材プールを持つことで、他社との採用競争を優位に進めることができるのです。

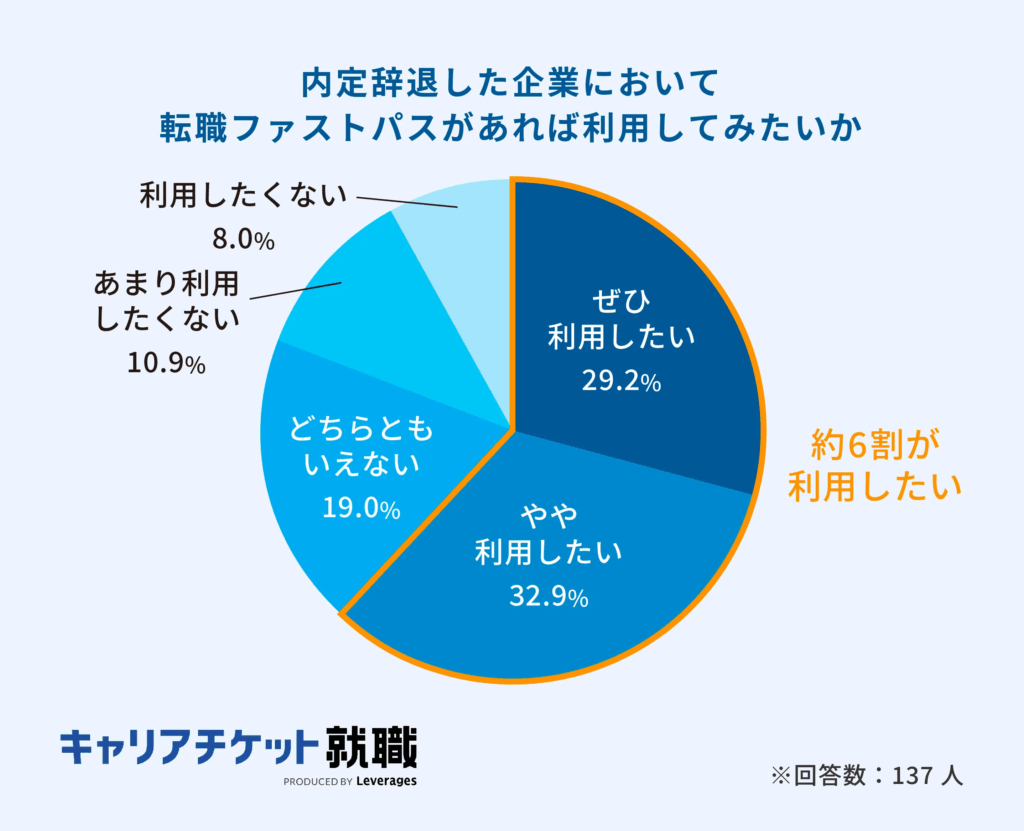

学生側にとっても採用ファストパスは魅力的な制度となっています。レバレジーズ株式会社の調査によれば、新卒で内定辞退した経験がある学生のうち約6割が転職ファストパス利用に意欲を示しているというデータもあります。近年、転職を前提にしたキャリア選択を行う学生は増加傾向にあり、採用ファストパスは学生にとってもキャリアの選択肢を広げる有効な施策となっているのです。

ファストトラック制度との違い

採用ファストパスと混同されやすい概念に「ファストトラック制度」があります。しかし、これらは全く異なる制度です。

ファストトラック制度

将来の幹部候補者を入社後の早期に選抜・抜擢し、特別なキャリアパスを用意する人材育成制度です。主に欧米企業で採用されている制度で、入社後の人材育成に関するものです。

採用ファストパス

新卒内定辞退者などに対して、将来の中途採用時に選考プロセスの一部を免除する採用施策です。採用プロセスに関するものであり、入社前の段階に焦点を当てています。

つまり、ファストトラック制度は「入社後の育成・昇進」に関する制度であるのに対し、採用ファストパスは「採用選考プロセス」に関する制度という点で大きく異なります。

アルムナイ採用との違い

採用ファストパスとアルムナイ採用は、どちらも「人材プール」という概念で捉えることができる採用手法ですが、対象者や運用方法に明確な違いがあります。この違いを理解することで、それぞれの手法の特性と活用シーンが明確になります。

アルムナイ採用の定義と特徴

アルムナイ(Alumni)とは英語で「卒業生」を意味し、アルムナイ採用とは自社を「卒業」(退職)した人材を対象とした採用施策・手法を指します。

アルムナイ採用の主な特徴は以下の通りです。

・対象者:過去に自社で勤務経験のある元社員

・メリット:企業文化や業務内容を熟知しているため、再適応が早い

・判断基準:過去の勤務実績や退職理由などの具体的な情報に基づいて判断できる

・関係性:実際に一緒に働いた経験があり、能力や人柄を直接知っている

アルムナイ採用は、特に専門性の高い職種や、企業文化への適応が重要な職場において効果的です。また、退職者のネットワークを維持することで、業界動向や市場情報も得られるという副次的なメリットもあります。

採用ファストパスとアルムナイ採用の共通点

採用ファストパスとアルムナイ採用には、いくつかの共通点があります

人材プールの活用:どちらも過去に自社と接点があった人材をプールし、将来的な採用につなげる考え方

採用効率の向上:通常の採用プロセスよりも効率的に人材を確保できる可能性が高い

相互理解の基盤:企業と候補者の間に一定の相互理解がすでに存在する

長期的な関係構築:一時的な接点で終わらせず、継続的な関係維持を重視する

これらの共通点から、両手法とも「一度でも自社に興味を持った人材との接点を大切にする」という基本姿勢に立脚していることがわかります。

【比較表】採用ファストパスとアルムナイ採用の違い

一方で、両者には明確な違いもあります。

| 比較項目 | 採用ファストパス | アルムナイ採用 |

|---|---|---|

| 対象者 | 内定辞退者、選考過程で接点があった人材 | 元社員(退職者) |

| 実務経験 | なし(または他社での経験のみ) | あり(自社での実務経験あり) |

| 企業理解度 | 選考過程での理解 | 実務経験に基づく深い理解 |

| 判断基準 | 選考結果、面接での印象 | 勤務実績、退職理由、人柄 |

| 優遇内容 | 選考プロセスの一部免除(最終面接確約など) | 場合によっては入社確約も可能 |

| 有効期間 | 通常3〜5年程度 | 特に期限を設けないことが多い |

| フォロー方法 | メール、SNSでの情報提供が中心 | 社内イベント招待、対面の機会も多い |

| 導入しやすい企業規模 | 中小企業・ベンチャー企業 | 大企業が中心 |

| 主な目的 | 中途採用候補者の人材プール形成 | 即戦力人材の確保、ノウハウの取り戻し |

この比較表からわかるように、採用ファストパスとアルムナイ採用は対象者や運用方法に明確な違いがあります。企業の状況や目的に応じて、これらの手法を使い分けることが重要です。特に中小企業やベンチャー企業では、大企業のようなアルムナイネットワークを持たない場合も多いため、採用ファストパスが新たな人材確保の手段として有効に機能する可能性があります。

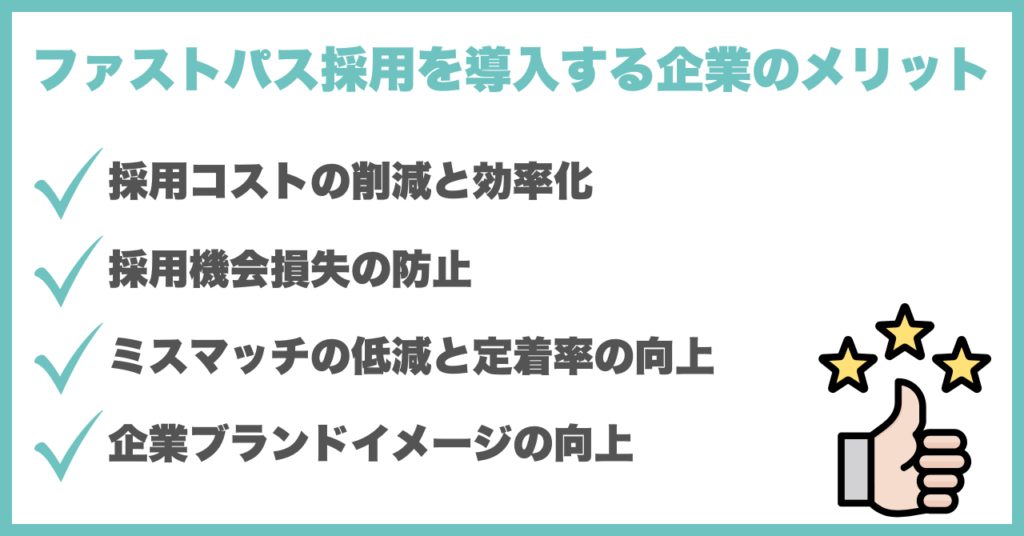

ファストパス採用を導入する企業のメリット

採用ファストパスを導入することで、企業はさまざまなメリットを享受することができます。人材獲得競争が激化する現代において、この制度がもたらす具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

採用コストの削減と効率化

採用ファストパスを導入する最も大きなメリットの一つは、採用コストの削減と採用プロセスの効率化です。通常の選考プロセスでは、多数の応募者の書類選考や複数回の面接など、多くの時間と労力を要します。

採用ファストパスの対象となる応募者は、新卒採用時に一定のスクリーニングをすでにクリアしています。そのため、初期フェーズの選考プロセスを短縮できるため、以下のようなコスト削減効果が期待できます。

・採用広告費の削減

・書類選考にかかる人件費の削減

・初期面接にかかる時間と労力の削減

・選考期間の短縮による機会損失の防止

また、迅速な採用活動は、人員不足による業務への影響を最小限に抑え、組織全体の生産性向上にもつながります。特に急な退職や事業拡大による緊急の人材ニーズが発生した場合、採用ファストパスを活用することで、通常よりも短期間で質の高い人材を確保できる可能性が高まります。

採用機会損失の防止

通常、内定を辞退した人材が自社に再応募するケースはほぼありません。しかし、採用ファストパスの導入により、内定辞退者が再び応募しやすい環境を提供することが可能になります。

これにより、以下のような採用機会損失の防止効果が期待できます。

・新卒採用で採用に至らなかった優秀な人材を再び獲得できるチャンス

・他社での経験を積んだ後、より成長した状態で採用できる可能性

・競合他社に人材を奪われるリスクの低減

・長期的な視点での人材確保戦略の実現

特に、ブランド力に乏しい中小企業や専門性の高い職種では、即戦力となる人材の確保が難しい場合があります。採用ファストパスは、将来的な人材確保の選択肢を広げ、企業の成長を後押しする重要な施策となり得ます。

ミスマッチの低減と定着率の向上

採用ファストパスは、単に採用までのスピードを速めるだけでなく、ミスマッチの低減と定着率の向上にも寄与します。

採用ファストパスを利用する求職者は、新卒採用時に企業の選考を受けているため、これまで接点がなかった応募者と比較して企業文化や事業内容への理解が深い傾向があります。そのため、以下のような効果が期待できます。

・入社後のミスマッチリスクの低減

・企業文化への適応がスムーズ

・オンボーディングにかかる時間と労力の削減

・早期離職リスクの低減

また、企業側も求職者のスキルや適性を把握できている場合が多く、適切な配置を実現しやすくなります。結果として、企業と求職者双方にとってより良いマッチングが叶い、長期的な視点で人材定着を実現できるでしょう。

企業ブランドイメージの向上

採用ファストパスは、求職者に対して柔軟で開かれた企業姿勢を示す際にも有効です。キャリアの多様性や職業選択の自由を尊重し、再挑戦の機会を提供する企業は魅力的な企業として認知されます。

具体的には、以下のようなブランディング効果が期待できます。

・「人材を大切にする企業」というイメージの醸成

・柔軟な人事制度を持つ先進的な企業としての認知

・若手人材に対する魅力の向上

・口コミによる企業評価の向上

ブランドイメージの向上は、採用活動だけに限らず、事業の成長にも良い影響をもたらす可能性があります。特に、Z世代やミレニアル世代は企業の価値観や文化を重視する傾向があるため、こうした施策は若手人材の獲得において大きなアドバンテージとなるでしょう。

中小企業・ベンチャー企業にとってのメリット

採用ファストパスは、特に中小企業やベンチャー企業にとって大きなメリットをもたらします。大企業と比較して知名度やブランド力で劣る中小企業にとって、一度でも接点を持った人材との関係を維持することは非常に重要です。

中小企業・ベンチャー企業にとっての具体的なメリットは以下の通りです。

・限られた採用予算の中で効率的に人材を確保できる

・大企業のような大規模なアルムナイネットワークがなくても人材プールを形成できる

・採用担当者と経営層の距離が近いため、制度導入の意思決定が迅速

・柔軟な制度設計と運用が可能

特に採用担当者と経営層の距離が近い中小企業では、「内々定まで出した学生は優秀である可能性が非常に高い」という事実を経営層に直接説明しやすく、制度導入のハードルが低いという利点もあります。

大企業が退職者を対象としたアルムナイ採用に注力する中、中小企業やベンチャー企業は採用ファストパスを活用することで、それらと競合することなく中途採用候補者を人材プールとして獲得するチャンスを得ることができるのです。

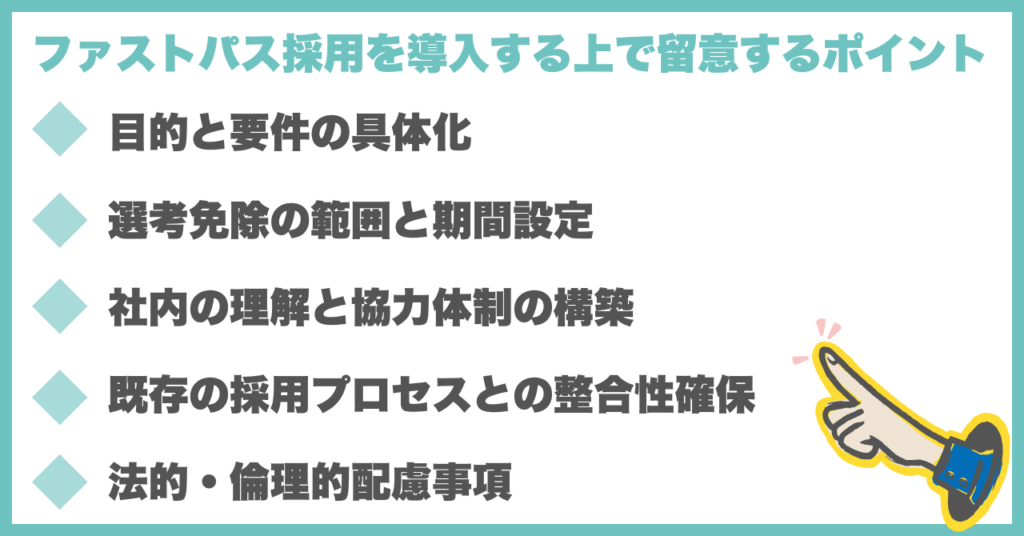

ファストパス採用を導入する上で留意するポイント

採用ファストパスは効果的な採用手法ですが、導入・運用にあたっては留意すべきポイントがあります。ここでは、採用ファストパスを成功させるために注意すべき点を詳しく解説します。

目的と要件の具体化

採用ファストパスを導入する際は、まず目的と要件を明確に具体化することが重要です。漠然と「流行っているから」という理由で導入すると、効果を最大化できないばかりか、既存の採用プロセスを混乱させる恐れもあります。

目的を定める際は、以下のような点を明確にしましょう。

・どのような人材を中途採用で取り込みたいのか

・採用ファストパスによって解決したい採用上の課題は何か

・短期的・長期的にどのような成果を期待するのか

・既存の採用戦略とどのように連携させるのか

また、採用ファストパスを付与する対象学生の要件も具体的に定める必要があります。

・選考のどの段階まで進んだ応募者を対象とするか

・どのような評価基準を満たした応募者に付与するか

・選考免除の範囲はどこまでとするか

・利用期間はどのくらいに設定するか

目的と要件を曖昧にしたまま導入すると、選考の公平性を損なったり、採用基準の低下を招いたりする恐れがあります。また、要件を明確にすることで、制度の意図しない拡大や、本来の目的から逸脱した運用を防ぐことができます。

選考免除の範囲と期間設定

採用ファストパスの設計において、選考免除の範囲と有効期間の設定は特に重要です。これらの設定が適切でないと、制度の効果が薄れたり、逆に採用の質を低下させたりする恐れがあります。

選考免除の範囲については、以下のような選択肢があります。

・書類選考のみ免除

・一次面接まで免除

・最終面接のみ実施(それ以前のプロセスをすべて免除)

・技術テストや適性検査の免除

どの範囲を免除するかは、企業の採用プロセスや職種の特性によって異なります。例えば、技術職では実務スキルの確認が不可欠なため、技術テストの免除は慎重に判断する必要があるでしょう。

有効期間については、一般的には3〜5年程度が適切とされています。10年先の市場環境や自社の採用状況を予測することは困難であり、また期間が長すぎると制度の実効性も低下します。期間を設けることで、対象者側も「いつでもいいや」という心理にはならず、制度の実効性を高める効果も期待できます。

社内の理解と協力体制の構築

採用ファストパスを効果的に運用するためには、社内の理解と協力体制の構築が不可欠です。特に経営層や現場のマネージャーの理解を得ることが重要です。

企業側としては、内定辞退は決して慣れるものではなく、採用担当者はもちろん、経営層まで深いショックを受けることがあります。そのショックが「辞退者は自社に合わない人材だったのだ。だから必要ない」という「酸っぱい葡萄」の心理につながり、採用ファストパスに対する心理的ハードルを上げてしまうことがあります。

このような心理的ハードルを乗り越えるためには、以下のような取り組みが効果的です。

・マーケットの状況を経営層に丁寧に説明する

・「内々定まで出した学生は優秀である可能性が非常に高い」という事実を共有する

・採用ファストパスの具体的なメリットと成功事例を示す

・中長期的な人材確保の視点から制度の重要性を説明する

また、実際の運用においては、人事部門だけでなく、各部署の採用担当者や面接官との連携も重要です。採用ファストパスの対象者が応募してきた際に、その背景や経緯を関係者全員が理解していることで、一貫した対応が可能になります。

既存の採用プロセスとの整合性確保

採用ファストパスを導入する際は、既存の採用プロセスとの整合性を確保することも重要です。新しい制度を導入することで、既存の採用プロセスに混乱が生じないよう注意が必要です。

具体的には、以下のような点に留意しましょう。

・採用ファストパス対象者の選考フローを明確に定義する

・通常の採用プロセスとの違いを社内で共有する

・採用基準の一貫性を保つための仕組みを整える

・採用ファストパス対象者と通常の応募者の公平な評価方法を確立する

特に、採用ファストパス対象者だからといって採用基準を下げることは避けるべきです。選考プロセスの一部を免除するのは、過去の選考結果に基づく合理的な判断であり、採用の質を担保するための最終面接などは必ず実施すべきでしょう。

法的・倫理的配慮事項

採用ファストパスを導入する際は、法的・倫理的な配慮も忘れてはなりません。

・個人情報の取り扱い:対象者の情報を長期間保持することになるため、個人情報保護法に則った適切な管理が必要

・差別的取り扱いの回避:特定の属性(性別、年齢、出身など)による不公平な取り扱いがないよう注意

・透明性の確保:制度の内容や選考基準を明確にし、不透明な運用を避ける

・倫理的な配慮:対象者に過度の期待を持たせないよう、制度の限界や条件も正確に伝える

これらの法的・倫理的配慮を怠ると、企業イメージの低下や法的リスクにつながる可能性があります。採用ファストパスは、あくまでも公正で透明性のある採用活動の一環として運用されるべきです。

ファストパスを渡すタイミングと使い方

採用ファストパスを効果的に活用するためには、適切なタイミングで渡し、効果的に使うことが重要です。ここでは、ファストパスを渡すベストなタイミングと、その後の効果的な運用方法について解説します。

最適なファストパス付与のタイミング

採用ファストパスを付与する最適なタイミングは、内定辞退の連絡を受けた直後です。優秀だと感じた内々定辞退者には、辞退の連絡があったらすぐにファストパスを渡すことが効果的です。

このタイミングが最適である理由は以下の通りです。

・企業への印象がまだ鮮明なうちに連絡できる

・辞退者が「縁が切れた」と考える前に期待を伝えられる

・企業側の誠意と将来への期待を示すことができる

・学生側の心理的ハードルを下げることができる

具体的な連絡方法としては、電話でもメールでも構いませんが、「○年以内に再度、弊社の採用試験を受けてくださった場合はストレートに最終面接まで行けるよう約束します」というように明確に伝えることが大切です。

内定辞退は企業にとって大きなショックですが、学生側からしても内定辞退をした企業とは付き合いにくいものです。普通は「縁が切れた」「もう二度と敷居をまたぐことはできない」と考えがちです。そう考えてしまう前に連絡して、「内々定を出したあなたには、これからも期待しています」と伝えることで、学生の記憶に残り、将来的な再応募の可能性を高めることができます。

ファストパスの有効期限設定

ファストパスには適切な有効期限を設定することが重要です。企業ごとの状況によりますが、10年先の市場環境や自社の採用状況を予測することは困難です。そのため、3〜5年くらいで制限をつけるのが一般的です。

有効期限を設ける理由と効果は以下の通りです。

・予測可能な範囲内での人材計画と連動させられる

・制限があれば学生側も「いつでもいいや」という心理にならない

・施策の実効性を高める効果がある

・定期的に制度を見直す機会になる

有効期限は単なる制約ではなく、むしろ制度の実効性を高めるための重要な要素です。期限を明確にすることで、対象者に適切な行動を促すことができます。

効果的なコミュニケーション方法

ファストパスを付与した後は、効果的なコミュニケーションを継続することが重要です。一度きりの連絡で終わらせるのではなく、定期的なフォローアップを行うことで、関係性を維持し、将来的な採用につなげることができます。

効果的なコミュニケーション方法としては、以下の3つのアプローチがあります

1.節目ごとの定期的な連絡

1年後・2年後・3年後と節目ごとに連絡する方法です。どんな人でも節目には自分自身の環境を見直すため、そのタイミングで連絡があると目に留まる可能性が高まります。特に新卒社員が辞めやすいといわれる3年後の連絡は、有効に働く可能性が高いでしょう。

連絡内容としては、状況のお伺い、その1年で起こった自社での出来事や業績などのニュース、そして「ファストパスはあと○年有効」といった内容が適切です。辞退者にとっても一度は最終面接まで進んだ企業ですから、少なからず好感を持っているはずです。

2. 定期的な情報提供

定期的な連絡でつながり続ける方法です。最近は社内情報をインターネット上で公開している企業も多いですが、その更新情報をメルマガのように送り続けるだけでも効果的です。

「そんなものは見てもらえない」と思うかもしれませんが、つながり続けることで、そのとき勤務している企業に不満を抱いたときに、自社を思い出してくれる可能性が高まります。定期的に連絡が取れるようなソース(ネタ)がある企業にとっては、非常に有効な方法と言えるでしょう。

3. 人間関係の維持

最後は、採用担当者や選考当時のリクルーターから定期的に、電話やメールで直接連絡を取る方法です。会社としてのつながりではなく、人同士のつながりを維持し続けます。そして、転職を考えたときや、会社に対する不満や悩みを抱えたときに相談してもらえる関係性を築きます。

リソースがかかる方法ですが、採用数がそもそも少ないベンチャー企業や中小企業が採用しやすい方法と言えます。リソースがかかる分、上手に活用すれば非常に強固な関係性を築くことができるのが大きなメリットです。

フォローアップの頻度と内容

フォローアップの頻度と内容も重要な要素です。頻度が高すぎると相手に負担をかけてしまい、低すぎると関係性が薄れてしまいます。適切なバランスを見つけることが大切です。

一般的な目安としては以下のようなフォローアップが効果的です。

・初年度:四半期に1回程度(3ヶ月ごと)

・2年目以降:半年に1回程度

・有効期限が近づいたとき:より頻度を上げる(例:3ヶ月前、1ヶ月前など)

内容については、押し付けがましくならないよう注意しながら、以下のような情報を提供すると良いでしょう。

・企業の最新ニュースや業績

・新しいプロジェクトや事業展開

・社内文化や働き方に関する情報

・業界のトレンドや動向

・ファストパスの残り有効期間の案内

これらの情報は、単なるリマインドではなく、対象者のキャリア形成に役立つ価値ある情報であることが理想的です。

ファストパス採用導入におけるよくある失敗例と対策

採用ファストパスは効果的な採用手法ですが、導入・運用にあたっては様々な落とし穴が存在します。ここでは、よくある失敗例とその対策について解説します。これらの失敗例を事前に把握し、適切な対策を講じることで、採用ファストパスの効果を最大化することができるでしょう。

曖昧な制度設計による混乱

失敗例

採用ファストパスの制度設計が曖昧なまま導入すると、様々な混乱が生じる可能性があります。例えば、以下のような問題が発生することがあります。

・対象者の選定基準が不明確で、担当者によって判断がバラバラになる

・選考免除の範囲が曖昧で、実際の選考時に混乱が生じる

・有効期限や利用条件が明確でなく、対象者からの問い合わせに一貫した回答ができない

・社内での認知度が低く、部署間で対応に差が出る

対策

制度設計の曖昧さを解消するためには、以下の対策が効果的です。

明確な選定基準の設定:どの選考段階まで進んだ応募者を対象とするか、どのような評価基準を満たした応募者に付与するかを明文化する

詳細なガイドラインの作成:選考免除の範囲、有効期限、利用条件などを詳細に定めたガイドラインを作成する

社内への周知徹底:制度の目的や運用方法について、採用に関わる全ての部署・担当者に周知する

定期的な見直し:運用状況を定期的に評価し、必要に応じて制度を改善する

明確な制度設計と社内への周知徹底により、一貫性のある運用が可能になります。

フォローアップ不足による機会損失

失敗例

ファストパスを付与しただけで、その後のフォローアップを怠ると、せっかくの機会を逃してしまう可能性があります。

・対象者との関係性が薄れ、ファストパスの存在自体が忘れられてしまう

・対象者のキャリア状況や転職意向の変化を把握できない

・企業の最新情報が伝わらず、再応募の動機付けができない

・有効期限が近づいていることを通知せず、利用機会を逃す

対策

効果的なフォローアップを実施するためには、以下の対策が有効です。

フォローアップ計画の策定:いつ、どのような内容で連絡するかを計画的に設定する

CRMツールの活用:対象者情報や連絡履歴を一元管理できるツールを導入する

価値ある情報提供:単なるリマインドではなく、対象者のキャリア形成に役立つ情報を提供する

有効期限前の重点的なアプローチ:期限が近づいた対象者には、より積極的に連絡を取る

計画的かつ価値あるフォローアップにより、対象者との関係性を維持し、再応募の可能性を高めることができます。

社内理解の欠如による運用の不一致

失敗例

採用ファストパスの意義や運用方法について社内の理解が不足していると、以下のような問題が生じる可能性があります。

・経営層が「内定辞退者は不要」という心理から制度に否定的になる

・現場のマネージャーがファストパス対象者の特別扱いに抵抗感を示す

・採用担当者間で対応が統一されず、対象者に混乱を与える

・制度の継続性が担保されず、担当者の交代で運用が変わってしまう

対策

社内理解を促進し、一貫した運用を実現するためには、以下の対策が効果的です。

経営層への丁寧な説明:市場環境や採用課題を踏まえ、制度の必要性と期待効果を説明する

成功事例の共有:他社の成功事例や自社での初期成果を共有し、理解を促進する

マニュアルの整備:担当者が交代しても一貫した運用ができるよう、詳細なマニュアルを整備する

定期的な研修・情報共有:採用に関わる全ての担当者に対して、定期的な研修や情報共有の場を設ける

社内の理解と協力体制を構築することで、長期的かつ一貫した運用が可能になります。

選考基準の緩和による採用の質低下

失敗例

ファストパス対象者だからといって選考基準を緩めてしまうと、以下のような問題が生じる可能性があります。

・本来の採用基準を満たさない人材を採用してしまう

・既存社員との能力差が生じ、チーム内の不和や生産性低下を招く

・採用の質が低下し、早期離職や業績不振につながる

・採用ファストパス制度自体の信頼性が損なわれる

対策

採用の質を維持するためには、以下の対策が有効です。

選考基準の明確化と維持:ファストパス対象者にも通常と同じ採用基準を適用することを明確にする

最終面接の必須化:選考プロセスの一部を免除しても、最終面接は必ず実施し、適性を確認する

スキルや経験の適切な評価:他社での経験やスキル向上を適切に評価する仕組みを整える

試用期間の活用:必要に応じて試用期間を設け、実際の業務適性を確認する

選考プロセスの一部免除は過去の選考結果に基づく合理的な判断であり、採用基準自体を下げるものではないという認識を社内で共有することが重要です。

失敗を防ぐためのチェックリスト

採用ファストパスの導入・運用における失敗を防ぐためのチェックリストを以下に示します。定期的にこのチェックリストを確認することで、制度の健全な運用を維持することができるでしょう。

☑️ 制度の目的と期待効果が明確に定義されているか

☑️ 対象者の選定基準が明文化されているか

☑️ 選考免除の範囲と有効期限が明確に設定されているか

☑️ 社内の関係者全員に制度の内容が周知されているか

☑️ 定期的なフォローアップの計画が策定されているか

☑️ 対象者情報と連絡履歴を管理する仕組みがあるか

☑️ 採用基準が維持され、質の担保がされているか

☑️ 個人情報の適切な管理体制が整っているか

☑️ 制度の効果を測定・評価する指標が設定されているか

☑️ 定期的な制度の見直しと改善のプロセスがあるか

このチェックリストを活用し、定期的に制度の運用状況を評価することで、採用ファストパスの効果を最大化し、失敗のリスクを最小化することができます。

導入企業の事例紹介

採用ファストパスを実際に導入している企業の事例を紹介します。これらの事例から、業界や企業規模に応じた効果的な導入方法や運用のポイントを学ぶことができるでしょう。

大手企業の導入事例

三井住友海上火災保険

三井住友海上火災保険は、「MSファストパス制度」と呼ばれる転職ファストパス制度を導入しています。この制度は、21~23年度卒の新卒採用において最終面接を通過し一定条件を満たしたものの、他社に入社した学生が対象です。

制度の特徴は以下の通りです。

対象者:最終面接を通過した学生で、他社に入社した人材

有効期間:入社後3年以内

優遇内容:キャリア採用へ応募する場合、最終面接から選考を受けられる

同社の人事部採用チーム課長は「他社の文化に触れたり、異なる仕事を経験したりした人材は、事業革新につながると期待できる」と語っています。多様な経験を持つ人材を積極的に採用する上で、転職ファストパスが効果を発揮する可能性を示唆しています。

日本生命保険

日本生命保険は、新卒採用で内定を辞退した学生に対して「リターンパス制度」を導入しています。この制度では、内定辞退者が将来的に同社への転職を希望する場合、選考プロセスの一部を免除する特典を提供しています。

制度の特徴は以下の通りです。

対象者:内定を辞退した学生

有効期間:5年間

優遇内容:書類選考と一次面接を免除

同社の採用担当者によると、「一度は当社を選んでくれた方々との縁を大切にしたい」という思いから制度を導入したとのことです。特に、金融業界では専門知識や経験が重要視されるため、他社での経験を積んだ後に再度応募してくる人材は貴重だと考えられています。

中小企業の導入事例

千葉興業銀行

千葉興業銀行は25年卒の新卒採用から、内定辞退者が社会人3年以内を目処に自社への転職を希望する場合、通常複数回行う面接を1回にする制度を導入しました。

制度の特徴は以下の通りです。

対象者:内定辞退者

有効期間:社会人3年以内

優遇内容:複数回の面接を1回に短縮

同社の人材開発室長は「地元で働きたいと考えた時に転職先の選択肢に入れてほしい」と狙いを述べています。地域に根差した企業が地元出身の優秀な人材をUターン採用する際、転職ファストパスが有効な手段の一つになる可能性を示しています。

株式会社カヤック

株式会社カヤックは「ぜんいん人事部化計画」の一環として、「ファストパス(書類選考免除券)」や「ラストパス(いきなり最終面接に招待)」などのユニークな採用施策を導入しています。

制度の特徴は以下の通りです。

対象者:社員の紹介や会社イベントで接点を持った人材

優遇内容:書類選考免除や最終面接への直接招待

特徴:社員全員が人事部員として採用活動に参加

同社のユニークな点は、採用ファストパスを社員紹介と組み合わせている点です。社員が「この人は良い」と思った人材に対してファストパスを渡せる権限を持たせることで、採用の質と効率を両立させています。

IT業界の特徴的な事例

IT・テクノロジー業界

IT業界では、技術の進化が速く、優秀なエンジニアの獲得競争が特に激しいため、採用ファストパスを戦略的に活用する企業が増えています。

例えば、あるIT企業では以下のような特徴的な運用を行っています。

・技術テストの成績が特に優秀だった内定辞退者に限定してファストパスを付与

・技術ブログやGitHubなどで対象者の成長を追跡

・技術イベントやハッカソンへの招待を通じた関係維持

・特定の技術スタックに精通した人材に対象を絞ったアプローチ

IT業界では、特定のスキルセットを持つ人材の獲得が事業成長に直結するため、より戦略的かつ選択的な採用ファストパスの運用が見られます。

まとめ

採用ファストパスは、単なるトレンドではなく、人材獲得競争が激化する中で企業が取り組むべき重要な採用戦略の一つです。自社の状況や目的に合わせて適切に設計・運用することで、長期的な人材確保と企業成長につなげることができるでしょう。

人材不足が深刻化する現代において、一度でも自社に興味を持った人材との接点を大切にし、将来的な採用につなげる採用ファストパスの重要性は、今後さらに高まっていくと考えられます。企業の持続的な成長のために、この新たな採用手法の可能性を最大限に活用していくことをお勧めします。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。