介護業界の採用を成功させるには?

日本社会の高齢化は、介護業界にかつてないほどの需要をもたらしています。同時に、業界内では「人手不足」による恒常的な求人募集が続いており、経営者や人事担当者の方々の中には「いったいこの状況をいつまで続けるのか……」と途方に暮れている方も少なくありません。

本記事では、介護業界を取り巻く採用の現状を深掘りしつつ、採用課題の解決につながる実践的なノウハウをお伝えします。明日からでも取り組める施策や、長期的視点で採用ブランディングを強化するためのポイントなど、介護職採用に“本気で取り組む”ための羅針盤となる内容を盛り込みました。「もう人手不足で疲弊するのは嫌だ」「良い人材に長く働いてほしい」という思いをお持ちの経営者・人事担当者の皆さまに向けて、一助となれば幸いです。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・「介護職=きつい・給料が安い」というイメージをどう乗り越えるか悩んでいる管理職・経営陣

・求人募集を出しているが、応募も少なく、採用してもすぐ離職されることが多い人事責任者

・長期的に見て、組織全体の定着率を高める採用基盤を作りたいと考えている経営者

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・介護職採用が難航する“本質的な原因”を深く理解できる

・“母集団形成”から“入職後定着”まで、一貫した採用戦略が学べる

・現場スタッフの声や具体的事例を通じて、自社に合った施策を考えやすくなる

目次

- 介護職採用を取り巻く“3つの構造的課題”

- 介護業界における母集団形成の重要性

- 待ちの採用から脱却するための仕組みづくり

- 短時間で成果を上げるための優先順位の付け方

- 外部ツール・外注先との上手な連携法

- 給与の誤解を解くための情報開示

- やりがい・成長機会を伝える具体策

- SNS・動画活用で職場の“温かさ”を見せる

- 採用前の情報開示と職場見学の導入

- OJT・メンター制度・フォローアップ面談の要点

- 母集団形成を成功させる5つのステップ

- 経営全体から見た採用のあり方

- 具体的アクションプラン:すぐに取り組める5ステップを整理

- まとめ

介護職採用を取り巻く“3つの構造的課題”

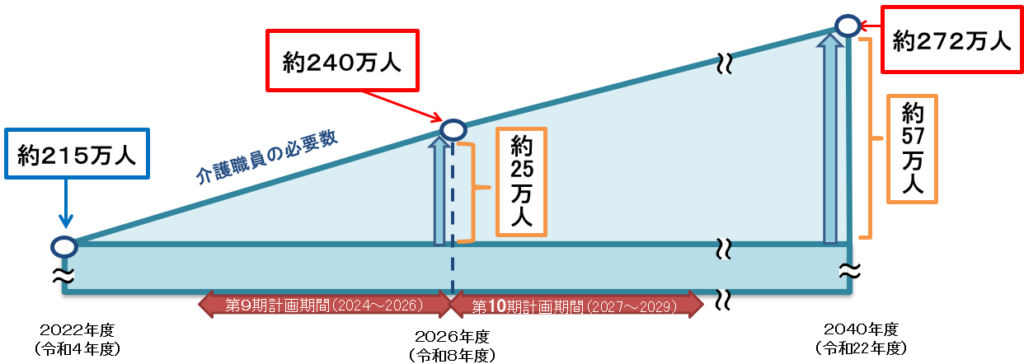

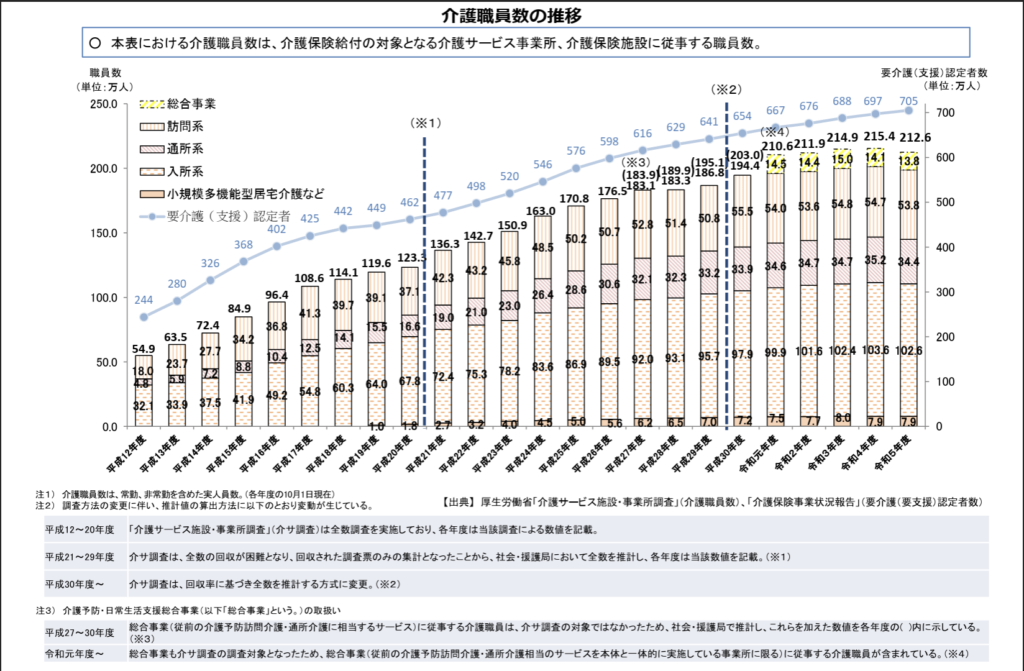

日本の高齢化が世界でも類を見ない速度で進む中、介護の需要が年々拡大していることは周知の事実です。厚生労働省の試算によれば、今後も介護人材の需要は増加し続け、慢性的な人材不足が業界全体を覆う構造はなかなか解消されない見通しです。

給与体系の複雑さとイメージの乖離

介護報酬の算定方法や公的助成などの影響で、実際のところは夜勤手当や資格手当を含めるとそれなりの水準になっているケースもある一方、世間一般には「介護=低賃金」というイメージが強く根付いています。このイメージが更新されておらず、求人票を見ても「うちはそこまで悪くないはず…」と思っていても、応募をためらう人が一定数いるのが実態です。

仕事のハードさと“3K”概念

介護業界はよく「3K(きつい・汚い・危険)」と言われます。現場スタッフからすると「実際にはやりがいの方が大きい」「そこまで汚いわけではない」という声もあるのですが、経験のない求職者にとっては“ハードワーク”な印象が先に立ってしまいます。結果として、未経験者や他業種からの転職希望者が最初から「介護はムリ」と選択肢から外すことが多いのです。

現場と採用担当のリソース不足

介護現場は常に利用者対応に追われ、人事担当者は総務や経理との兼務で採用に充分な時間を割けないことがほとんど。計画的なブランディングや母集団形成ができないまま、「とりあえず求人を出して、応募が来るのを待つ」状況が続きます。これが長期化すると、施設や企業自体が“人手不足で常に余裕のない職場”との印象を持たれてしまう面もあります。

介護業界における母集団形成の重要性

「母集団形成」とは、採用活動において“応募者の総数・質を確保する”段階を指します。このフェーズでつまずくと、いくら面接フローやフォロー体制を整えても応募そのものが少なく、採用そのものが成立しないケースに陥ります。特に介護職の場合、「量を追いすぎる」と質が犠牲になり、早期離職が増えるというリスクがあります。

「数」だけでなく「質」も高める戦略とは

介護業界は全般的に人手不足状態ですが、だからといって「誰でもいいから採用すればいい」というわけではありません。むしろ、合わない人が入職して早期に辞められたり、現場のモチベーションが下がったりすると、結果的に採用コストがかさみ、現場の疲弊も増します。

したがって、母集団形成ではペルソナ設定が欠かせません。「こんな人に来てほしい」という人物像を具体化し、その層に確実に響くメッセージや求人チャネルを選択する。これが、単なる“大量応募”で終わらずに、質の高い候補者を集める大前提になります。

求人票・情報発信で意識すべきこと

業務内容・1日のスケジュールを具体的に

介護職のイメージが湧きづらい求職者に対して、写真・動画・タイムスケジュールなどを活用して、「具体的にはどんな業務をするのか」を伝えることが重要です。

給与・福利厚生を“見える化”

「基本給+夜勤手当+資格手当+処遇改善加算込みで年収○○万円」というように、シミュレーション例を出すと、求職者の不安を解消しやすいです。

職場の雰囲気ややりがいを言語化

介護職の魅力は“人と人との触れ合い”にあります。スタッフや利用者の声、エピソードを交えると、共感を呼びやすくなります。

待ちの採用から脱却するための仕組みづくり

まずは採用計画の「型」を作る

採用ゴールの数値化:

「今期は介護職5名を獲得する」「うち3名は未経験歓迎枠」など、具体的な目標を設定月単位・週単位のタスク割り:

「○月までに求人票リニューアル」「○月中にSNSアカウント立ち上げ」など計画化する経営者と合意形成:

採用は経営戦略の一部という認識を社内で共有し、必要なリソースを確保する

小さく始めて効果測定する

一度に大きく変えようとすると、兼務担当には負荷が大きすぎます。たとえば「まずは求人票を刷新し、応募者が増えるかテスト」「次にSNS投稿を週1回だけ実施」といった形で、小さな施策から試して効果測定を行います。うまくいったら継続し、ダメなら別の施策に切り替える、こうした“アジャイル”な進め方がコツです。

短時間で成果を上げるための優先順位の付け方

施策を“緊急度”と“インパクト”で分類

「応募が全然来ない」なら求人票・求人媒体を最優先で改善。「応募は来るけど離職率が高い」なら面接・フォロー体制がボトルネック。現状の数字やデータを見ながら、最も効果が大きい部分から着手しましょう。

テンプレート化・マニュアル化で時間を節約

メール対応テンプレート:

応募受付メール、面接日程調整メール、内定連絡などを定型化面接マニュアル:

聞くべき質問や施設紹介の流れをひとまとめにしておく

こういった仕組みを作るだけで、“人によるバラつき”を減らし、担当者が替わってもスムーズに運用できるようになります。

外部ツール・外注先との上手な連携法

採用管理システム(ATS)の活用

ATSを導入すると、応募者の一元管理、ステータスの可視化、メール送信の自動化など、多くの工数が削減可能です。介護系ではまだあまり浸透していない印象ですが、「忙しくて応募対応が遅れがち」という組織ほど、大きな効果が期待できます。

求人票作成やライティングを外注

求人媒体への掲載文、スタッフインタビュー、ホームページの採用ページなど、自社で作成していると時間がかかる部分を、ライターや制作会社に任せる選択肢もあります。特にクリエイティブ面で専門家の力を借りると、素人っぽさが消えて洗練されたイメージを打ち出せるのが利点です。

“すごい人事パートナー”のような外部人事サービスを活用

介護業界の採用に精通したプロ人事と契約し、スポットまたは長期で支援を受けることで、「担当者一人では手が回らない」問題や採用に関わるノウハウを得ることができます。

給与の誤解を解くための情報開示

「介護=薄給」は本当か?

確かに、介護報酬や施設の財政事情で潤沢な給与が出せないケースはあります。しかし、夜勤手当や処遇改善加算、資格手当などを含めると、実際には他業種の一般事務職などと同等、あるいはそれ以上を得られることも多いのです。求職者はそこを知らず、「介護は給料が低いんでしょ?」と思い込んでいる可能性があります。

給与シミュレーション・年収例の提示

求人票で“例”として「資格あり・夜勤月4回の場合の年収モデル」を具体的に書くと、求職者も給与面での安心感を抱きやすくなります。初任給のイメージだけでなく、3年後・5年後の想定年収を掲載することで、「キャリアを重ねれば、さらに収入が増えるんだ」と未来のイメージを提示すると効果的です。

やりがい・成長機会を伝える具体策

スタッフインタビューを軸に“人間関係の温かさ”を訴求

介護職は利用者と深く関わり、人の生活を支える仕事です。そのため、「辛いこともあるけれど、その分やりがいを感じる場面が多い」という声が非常に多い。そうした“生の声”を採用ページやSNSに掲載するだけでも、求職者の印象は変わります。

例:「認知症の方が少しずつ笑顔を取り戻してくれたとき、本当に嬉しい」

例:「他のスタッフとの連携が大事。声を掛け合うことで不安も半減する」

キャリアパスを明確に描く

「介護福祉士→ケアマネージャー→施設長」などのキャリアアップ例や、資格取得支援制度、管理職登用の仕組みを提示すると、「ただの補助的な仕事ではない」というイメージに変わります。例えば「無資格スタートでも最短3年でリーダーへ昇格可能」というメッセージを大々的に打ち出し若手の採用を増やすことも可能です。

SNS・動画活用で職場の“温かさ”を見せる

Instagramで日常風景を発信

「今日は利用者さんとのレクリエーションでお花見に行きました!」「新入社員が先輩と一緒に体操レクを企画しています」など、写真や短い動画を投稿すると、“現場のリアル”が伝わりやすいです。コメント欄でのやりとりも含め、応募希望者が雰囲気をつかむ助けになります。

YouTubeチャンネルの開設

施設の紹介動画、1日密着取材、スタッフのインタビューなど、長めのコンテンツを公開する方法です。筆者が支援した法人の中には「YouTube動画を見て、ここで働きたいと思った」と面接で言われた例もありました。特に未経験者にとっては、文字だけではイメージできない部分を映像で補えるメリットがあります。

採用前の情報開示と職場見学の導入

職場見学・体験入社

応募者が業務や雰囲気を事前に把握できる機会を作ると、入社後のギャップが大幅に減ります。見学コースや当日の案内係をあらかじめ決めておくことで、現場も混乱せずスムーズに進行できます。「面接日とは別に、見学専用の日を設ける」などもおすすめです。

募集要項で“合わない人”を明示

あえて「こういうタイプの方には合わないかもしれません」と書くことで、ミスマッチを避けやすくなります。たとえば「夜勤が苦手な方」「チームで働くより個人プレーが多い現場を好む方」など。ちょっと勇気が要る書き方ですが、結果的に早期離職率の低下につながる場合が多いです。

OJT・メンター制度・フォローアップ面談の要点

OJTの設計

「誰が、どの期間、何を教えるのか」を細かく決めておくと、新人は安心し、先輩も教えやすくなります。マニュアルやチェックリストを用意して、業務習熟度合いを可視化しましょう。

メンター制度

特定の先輩が1対1で新人のサポートを担当する仕組み。業務だけでなく、メンタル面でのフォローも担うため、新人が孤立しにくい利点があります。筆者の支援先では「3ヶ月ごとにメンターと面談し、不安や疑問をヒアリングする」しくみを導入し、離職率が10%以上改善しました。

フォローアップ面談

1ヶ月目、3ヶ月目、6ヶ月目などのタイミングで人事担当・施設長などが新人と面談することで、小さなトラブルや不満を早期に把握・改善できます。特に介護職は人間関係やシフトの問題が起きやすいので、定期的な対話の場を設けることがとても重要です。

母集団形成を成功させる5つのステップ

母集団形成を成功させるためには、大まかに以下の5ステップを意識して進めていくと効果的です。

1.ペルソナの明確化と求人要件の再定義

ペルソナ設定で言語化するポイント

年齢・性別・家族構成(例:子育て中の主婦、フリーターからの転職)

資格・経験(例:無資格・未経験、介護福祉士以上を希望)

価値観やライフスタイル(例:やりがい重視、ワークライフバランス重視)

具体的な人物像を浮かべることで、求人票やSNS発信における言葉選びが変わり、より刺さるメッセージになります。

現行の求人要件を棚卸し

「未経験OK」「資格必須」「夜勤可能な方歓迎」など、曖昧な条件になっていないか再チェックします。本当に資格は必須なのか? 土日祝の出勤は必須なのか? 制度としてはどうなっているのか? ここを洗い出すだけで、無理なく募集を広げる方法が見つかるかもしれません。

2.リアルな現場を軸にした採用ブランディング

ビジョン・ミッションの共有

介護事業所が大切にしている理念や、地域貢献の姿勢などを発信することは、求職者の共感を得る大きなポイントになります。単に業務内容を紹介するだけでなく、「私たちはこういう想いで介護をしている」という“ストーリー”を作り上げると効果的。

スタッフの声と利用者の声

スタッフの声: 「仕事のやりがい」「日々の学び」「チームワークの魅力」

利用者や家族の声: 「こんなふうにサポートしてくれるから安心」「スタッフさんが明るく接してくれる」

具体的なエピソードを交えることで、紙面や画面上であっても温かみが伝わります。

3.マルチチャネル戦略の確立(大手求人・特化型サイト・SNS・リファラルなど)

応募者を増やすためには、複数の採用チャネルを組み合わせることが効果的です。

【主な採用チャネルとその特徴】

| チャネル | 特徴 | おすすめの使い方 |

| 介護求人サイト | 介護職を探している求職者にリーチできる | 魅力的な写真・動画を使い、他社と差別化した求人を出す |

| SNS(Facebook、Instagram) | 潜在層にもリーチ可能、施設の雰囲気が伝わりやすい | 日常の業務風景や、イベントの様子を定期的に投稿 |

| リファラル採用(社員紹介) | 既存社員の人脈を活用、ミスマッチが少ない | 紹介制度を設け、成功報酬を出すなど仕組み化する |

| ハローワーク | コスト効率が良い、地域密着型 | 定期的に求人情報を更新し、担当者と良好な関係を構築 |

| 採用エージェント | 採用のプロに任せられる、適性の高い人材を紹介してもらえる | 特に管理職や専門職の採用に活用 |

大手求人サイトの活用

競合も多いので、求人票での差別化が大事。具体的な写真や動画を使える媒体であれば積極的に活用します。

特化型サイト・エージェント

エージェント経由で応募が来る場合は、担当コンサルタントに自社の強み・魅力をしっかり共有し、求人票にはない情報もカバーしてもらうようにしましょう。

SNS・リファラルリクルーティング

SNS活用: Instagram・Facebook・Twitter・YouTubeなど。若年層や主婦層にリーチしやすい。

リファラル: 既存スタッフの紹介を促進する制度を作り、報奨金や表彰制度を導入。スタッフの“リアルなつながり”ほど強力な採用チャネルはありません。

4.スピーディかつ丁寧な応募者対応

24~48時間以内の初期レスポンス

応募が来たらまず即座に連絡を入れる。これだけで採用率が変わります。「反応が遅い=求職者への関心が薄い」と捉えられると、他社に先を越されるリスクが高まります。

面接・見学でのホスピタリティ

面接官の教育: 施設のアピールポイントをしっかり説明できるように

見学ルートの事前設計: 応募者が安心して施設内を回れる導線を作る

質疑応答の時間をしっかり確保: 応募者が気になる点を気軽に質問できる雰囲気を作る

5.定着率向上のための社内環境整備

シフト・休暇制度の見直し

無理なシフトが続くと、スタッフが疲弊して離職につながります。夜勤回数や連勤数などを適正化し、「どうすれば現場負担を減らせるか」を経営陣が率先して取り組みましょう。

キャリア支援・研修制度

新人向け研修、資格取得支援、リーダー研修などを体系化すると、長期的に働くモチベーションが高まります。筆者の経験上、「学べる環境がある」と打ち出すだけで、応募数が増え、離職率も下がる事例が非常に多いです。

経営全体から見た採用のあり方

ここまで、具体的な課題や事例にフォーカスしてきましたが、最後にあえて“本質的な視点”に立ち返りたいと思います。介護職の採用は、単なる「人事担当の業務」や「現場の人手確保」ではなく、経営戦略と密接に結びつく重大テーマです。

採用が変われば組織が変わる

優秀な人材や、職場に合った人材が増えてくると、利用者満足度やサービス品質も自然と向上します。また、定着するスタッフが増えることで、チームにノウハウが蓄積され、仕事の効率も上がる。結果的に収益性も高まり、事業拡大への道が見えてくるのです。

経営者・管理職が採用にコミットする重要性

筆者が支援してきた中で最も成果を出した企業・施設は、経営者や幹部が積極的に採用活動に参加し、現場スタッフとも密に連携を取っています。たとえば、施設長が自らSNSに登場して利用者やスタッフとのエピソードを発信したり、経営会議で採用関連のKPIを毎回チェックしたりする例もあります。「採用を経営の最重要課題として位置づける」ことが、組織文化を変える第一歩です。

“採用=お金のかかるコスト”ではなく、“未来への投資”

求人広告費や人件費は経費として計上されますが、採用が成功すれば長期的なリターンは計り知れません。特に介護業界のように人材が命のビジネスでは、良い人材の確保は経営基盤を強固にする最大の要素と言えます。

具体的アクションプラン:すぐに取り組める5ステップを整理

ここでは、今日からでも実践しやすい行動指針を5つにまとめました。全てを完璧にこなすのは難しくても、まずは一つずつ着手することが大切です。

課題の“見える化”と優先順位付け

データ収集: 応募数、面接数、内定数、離職率、採用コストなどを整理

現場ヒアリング: スタッフやリーダーから「どんな人が合いそうか」「今の課題は何か」を吸い上げる

ボトルネック分析: 応募が少ないのか? 内定辞退が多いのか? 早期離職が目立つのか?

優先順位を設定: 最も深刻で、改善効果が大きい部分から着手

実務フローの再構築と小さな改善サイクル

求人票のアップデート: ペルソナを絞り込み、写真や動画リンクを入れるなど、まずは求人の“顔”を改善

応募者対応の迅速化: メールテンプレートやATS導入を検討

面接・見学会の設計: 応募者が不安を解消できる場づくり

改善サイクル(PDCA): 定期的に数字を見て、次の打ち手を検討

現場インタビュー・動画活用のはじめ方

スタッフ数名をピックアップ: 若手、中堅、ベテランなどバラエティを持たせる

インタビュー質問: 「なぜ介護職を選んだか? やりがいは? 大変な点は?」

文章・動画にまとめる: 採用サイトやSNS、紙のパンフレットなど多方面に活用

効果測定: インタビュー公開後の応募数増減や面接時の反応をチェック

外部専門家の導入

すごい人事パートナー: 介護業界に強いプロをプロジェクト単位でアサイン

ライターやクリエイター: 採用ページや動画の制作、SNS運用を外部委託

エージェント: 高スキル人材や管理職候補を紹介してもらう

重要なのは「自社がどの部分を強化したいのか」を明確にし、それに合った専門家を選ぶことです。

成果をチームで共有し、継続的に改善

採用は人事部門だけで完結せず、現場スタッフや経営層の協力が欠かせません。施策の結果を数字とエピソードの両面で共有し、「もっとこうしたらいいのでは?」という意見を募りながらブラッシュアップを重ねましょう。

まとめ

介護業界における人材不足は、一朝一夕で解消できる問題ではありません。しかし、「本気で採用戦略を見直し、魅力をきちんと伝え、応募者を丁寧に扱う取り組みを続ければ、必ず成果は出る」という事実です。

応募が集まらないなら、求人の見せ方やチャネルを再検討し、SNSや動画などでより魅力的に発信する

早期離職が多いなら、採用前の情報開示と入社後のフォロー制度を強化し、現場との連携を深める

担当者のリソース不足なら、外部ツールや専門家を導入して“任せる勇気”を持つ

それらを一歩ずつ実践するだけで、組織が抱える課題は驚くほどスムーズにほぐれていきます。

もし「やるべきことは分かったが、実際に動かすのは難しい」と感じる場合は、すごい人事パートナーなど、多くのプロ人事が在籍するサービスを活用をおすすめします。あなたの事業所の魅力を客観的に分析し、戦略的な採用計画を一緒に作り上げ採用課題の解決のお手伝いをすることができます。まずはお気軽にご相談お待ちしております。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。