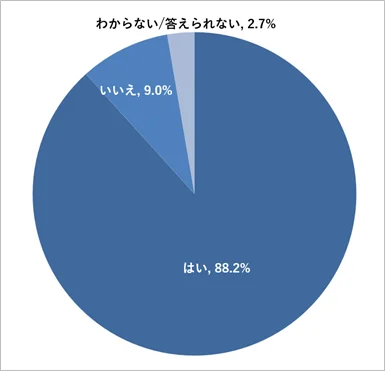

現代の日本企業において、部下育成は組織の持続的成長を左右する重要な課題となっています。しかし、株式会社NTTデータビジネスブレインズが2025年7月に実施した調査によると、実に88.2%の管理職が部下の育成に何らかの悩みを抱えているという衝撃的な現実が明らかになりました。

この数字は単なる統計以上の意味を持ちます。約9割の管理職が育成に悩んでいるということは、これが個人の能力や経験の問題ではなく、組織全体が抱える構造的な課題であることを示しています。令和という新しい時代に入り、働き方や価値観が大きく変化する中で、従来の育成手法では対応しきれない現実があるのです。

本記事では、この深刻な現状を詳細に分析し、人事部門や経営層が取り組むべき具体的な改善策を提案します。統計データに基づいた客観的な現状把握から始まり、令和時代に求められる新しい育成アプローチ、そして今すぐ実践できる具体的な解決策まで、包括的に解説していきます。

目次

88%の管理職が抱える部下育成の現実

統計データが示す深刻な現状

NTTデータビジネスブレインズが経理部門の管理職221人を対象に実施した調査結果は、日本企業の人材育成における深刻な課題を浮き彫りにしています。この調査で最も注目すべき点は、88.2%という圧倒的多数の管理職が部下育成に悩みを抱えているという事実です。

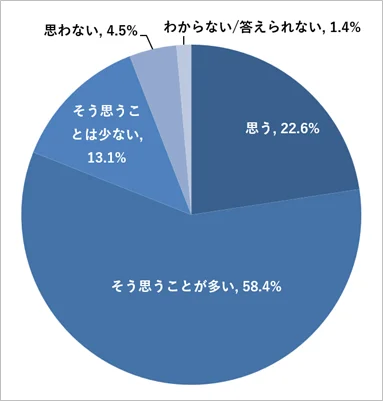

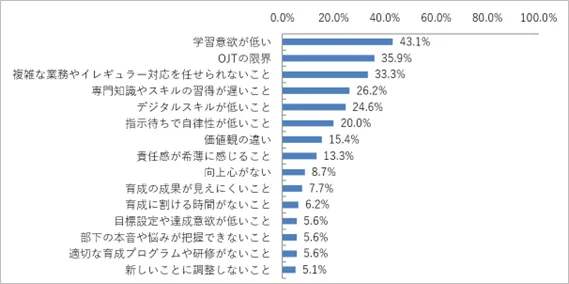

この数字の重要性を理解するために、他の調査結果と比較してみましょう。同調査では、約81%の管理職が「部下は高いモチベーションを持って働いている」と評価している一方で、育成に関する悩みの最大要因として「学習意欲が低い」(43.1%)が挙げられています。この矛盾は、現代の職場における複雑な課題を示唆しています。

部下は日常業務には意欲的に取り組むものの、自己成長やスキルアップへの積極性に欠けるという現象が起きているのです。これは、従来の「やる気があれば自然と成長する」という前提が、もはや通用しないことを意味しています。

育成方針の現状と課題

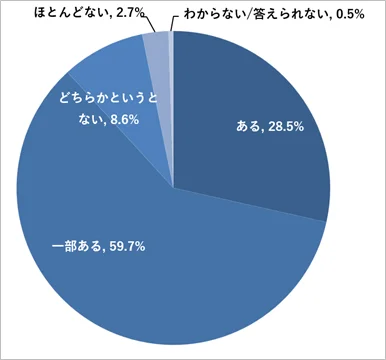

調査結果によると、若手・中堅社員の育成に関して何らかの方針や戦略を持つ組織は約88%に上ります。しかし、その内訳を詳しく見ると、「ある」と明確に回答したのは28.5%に過ぎず、「一部ある」が59.7%を占めています。

この「一部ある」という回答が示すのは、多くの組織が育成の重要性を認識しながらも、その取り組みが断片的で体系的でないという現実です。部分的な育成施策は存在するものの、全社的な戦略として統合されていない、あるいは部門横断的な連携が不足している可能性があります。

このような状況は、育成が属人的なOJTに依存しがちであることを示しています。個々の管理職の経験や能力に頼った指導では、育成の質にばらつきが生じ、組織全体のスキル向上を阻害するリスクを抱えることになります。

属人化問題の深刻さ

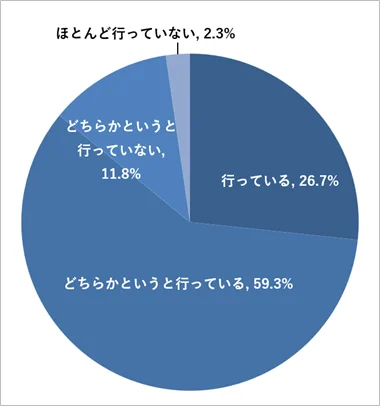

業務の属人化解消についても、同様の課題が見られます。具体的な取り組みを「行っている」と回答したのは26.7%に留まり、「どちらかというと行っている」が59.3%を占めています。合計すると約86%が何らかの取り組みを実施していると認識していますが、その実行が積極的でないことが問題です。

属人化が解消されない状況は、部下育成にも深刻な影響を与えます。特定の個人に業務やノウハウが集中することで、その人が異動や退職した際のリスクが高まるだけでなく、標準化された育成プロセスの構築も困難になります。

現代のビジネス環境では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が急務となっていますが、業務プロセスの標準化(属人化解消)なしには、デジタルツールの導入効果を最大化することはできません。この取り組みの遅れは、組織全体の競争力向上のボトルネックとなる可能性があります。

世代間ギャップが生む育成の困難

現在の職場では、異なる世代が混在しており、それぞれが異なる価値観や働き方を持っています。ベビーブーマー世代、ジェネレーションX、ミレニアル世代、そしてジェネレーションZが同じ職場で働く中で、従来の一律的な育成手法では対応しきれない複雑さが生まれています。

特に、デジタルネイティブ世代である若手社員は、情報収集や学習方法において従来世代とは大きく異なるアプローチを取ります。彼らは短時間で効率的に情報を処理することに長けている一方で、長期間にわたる継続的な学習や深い思考を要する課題に対しては、異なるサポートが必要になります。

また、働き方に対する価値観も大きく変化しています。ワークライフバランスを重視し、個人の成長と組織の成長を両立させたいと考える若手社員に対して、従来の「会社のために尽くす」という価値観で育成を行おうとすると、かえって離職率の増加を招く可能性があります。

令和時代に求められる新しい育成アプローチ

デジタルネイティブ世代への対応

令和時代の部下育成において最も重要な変化の一つは、デジタルネイティブ世代への対応です。この世代は生まれた時からインターネットやスマートフォンに囲まれて育ち、情報処理や学習方法において従来世代とは根本的に異なる特性を持っています。

デジタルネイティブ世代の特徴として、マルチタスク能力の高さ、視覚的情報への親和性、即座のフィードバックを求める傾向などが挙げられます。彼らは短時間で大量の情報を処理することに長けている一方で、一つのことに長時間集中することや、抽象的な概念を深く理解することには異なるアプローチが必要です。

従来の育成手法では、長時間の座学研修や詳細なマニュアルの読み込みが中心でしたが、デジタルネイティブ世代には、インタラクティブな学習コンテンツ、動画やインフォグラフィックを活用した視覚的な説明、そして短時間で完結するマイクロラーニングが効果的です。

一方向から双方向へのコミュニケーション変革

令和時代の指導スタイルは、管理職から部下への一方的な指導から、双方向の対話スタイルへと大きく変化しています。この変化は、単なる手法の変更ではなく、人材育成に対する根本的な考え方の転換を意味しています。

従来の「教える」アプローチでは、管理職が知識や経験を一方的に伝達し、部下はそれを受動的に受け取るという構造でした。しかし、現代のビジネス環境では、変化のスピードが速く、管理職が持つ知識や経験だけでは対応しきれない課題が増加しています。

双方向の対話スタイルでは、部下の意見や疑問を積極的に聞き、一緒に解決策を考えるプロセスを重視します。これにより、部下の主体性と問題解決能力を育成すると同時に、管理職自身も新しい視点や知識を得ることができます。

個別最適化された育成プログラムの重要性

現代の部下育成において、一律的なプログラムではなく、個人の特性や学習スタイルに合わせた個別最適化が重要になっています。2025年の人材育成トレンドとして注目されているアダプティブラーニングは、まさにこの個別最適化を実現する手法です。

アダプティブラーニングでは、学習者の理解度や進捗に応じて、学習内容や難易度を自動的に調整します。これにより、各個人が最適なペースで学習を進めることができ、効率的なスキル向上が可能になります。

また、プロジェクトベースドラーニング(PBL)も注目されている手法の一つです。実際の業務課題を題材とした学習により、理論と実践を結びつけながら、実用的なスキルを身につけることができます。

心理的安全性の確保

令和時代の部下育成において、心理的安全性の確保は不可欠な要素です。心理的安全性とは、チームメンバーが恐怖や不安を感じることなく、自分の意見や疑問を表明できる環境のことを指します。

従来の育成環境では、失敗を恐れるあまり、部下が積極的に挑戦することを避ける傾向がありました。しかし、イノベーションや創造性が求められる現代のビジネス環境では、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する姿勢が重要です。

心理的安全性が確保された環境では、部下は失敗を学習の機会として捉え、積極的にフィードバックを求めるようになります。管理職は、失敗を責めるのではなく、そこから何を学べるかを一緒に考える姿勢を示すことが重要です。

テクノロジーを活用した育成支援

令和時代の部下育成では、テクノロジーの活用が欠かせません。AI(人工知能)やVR(仮想現実)、AR(拡張現実)などの最新技術を活用することで、従来では不可能だった学習体験を提供することができます。

例えば、AIを活用した学習支援システムでは、個人の学習履歴や理解度を分析し、最適な学習コンテンツを推奨することができます。また、VRを活用したシミュレーション研修では、実際の業務環境を再現し、安全な環境で実践的なスキルを身につけることが可能です。

さらに、オンライン学習プラットフォームやモバイルアプリを活用することで、時間や場所に制約されない柔軟な学習環境を提供することができます。これは、働き方の多様化が進む現代において、特に重要な要素です。

従来のOJTが限界を迎えている理由

OJTの構造的問題

OJTは長年にわたって日本企業の人材育成の中核を担ってきました。しかし、2025年の調査では、企業の人事が感じるOJTの課題として「担当者ごとのやり方のバラつき」が1位に挙げられており、従来のOJT手法が限界を迎えていることが明確になっています。

OJTの最大の問題は、その属人性にあります。指導者の経験、知識、指導スキルによって育成の質が大きく左右されるため、組織全体として一貫した人材育成を行うことが困難です。優秀な指導者の下では高い成果が期待できる一方で、指導経験の少ない管理職の下では十分な育成効果が得られないという格差が生まれています。

また、現代のビジネス環境では、業務の複雑化と専門化が進んでおり、単一の指導者がすべての領域をカバーすることが困難になっています。デジタル技術の急速な進歩により、管理職自身が新しい技術やツールに追いつけない状況も増加しており、従来の「先輩が後輩を教える」という構造が機能しなくなっています。

時間とリソースの制約

現代の管理職は、プレイングマネージャーとしての役割を求められることが多く、自身の業務と部下の育成を両立することが困難になっています。NTTデータビジネスブレインズの調査でも、管理職の悩みとして時間不足が上位に挙げられており、十分な育成時間を確保できない現実があります。

特に、中間管理職は上司からの業績プレッシャーと部下からの育成ニーズの板挟みになりやすく、短期的な業績達成を優先せざるを得ない状況に陥りがちです。このような環境では、長期的な視点での人材育成が後回しになり、結果として組織全体の成長力が低下するという悪循環が生まれています。

また、リモートワークの普及により、従来の「背中を見て学ぶ」というOJTの基本的な仕組みが機能しにくくなっています。物理的な距離があることで、日常的なコミュニケーションや観察による学習機会が減少し、意図的な育成機会の創出がより重要になっています。

学習スタイルの多様化への対応不足

現代の職場には、異なる学習スタイルを持つ多様な人材が存在します。視覚的学習者、聴覚的学習者、体験的学習者など、個人によって最適な学習方法は大きく異なります。しかし、従来のOJTは主に体験的学習に依存しており、他の学習スタイルを持つ人材に対しては十分な効果を発揮できません。

特に、デジタルネイティブ世代は、インタラクティブな学習コンテンツや即座のフィードバックを求める傾向があります。従来のOJTでは、このような学習ニーズに対応することが困難であり、学習効果の低下や学習意欲の減退を招く可能性があります。

また、グローバル化の進展により、異なる文化的背景を持つ人材が増加しています。文化的な違いは学習スタイルや価値観にも影響を与えるため、一律的なOJTでは対応しきれない課題が生まれています。

知識の体系化と継承の困難

従来のOJTでは、知識やスキルが個人の経験として蓄積されるため、組織全体での知識の体系化と継承が困難です。優秀な人材が退職した際に、その人が持っていた貴重な知識やノウハウが失われてしまうリスクがあります。

現代のビジネス環境では、変化のスピードが速く、新しい知識やスキルが次々と求められます。このような状況では、個人の経験に依存した知識継承では対応が困難であり、組織として知識を体系化し、効率的に共有する仕組みが必要です。

また、コンプライアンスやリスク管理の重要性が高まる中で、育成内容の標準化と品質管理がより重要になっています。属人的なOJTでは、必要な知識やスキルが確実に伝達されているかを確認することが困難であり、組織としてのリスクが増大します。

評価とフィードバックの課題

従来のOJTでは、評価基準が曖昧で、客観的なフィードバックを提供することが困難です。指導者の主観に依存した評価では、部下の成長を正確に把握することができず、適切な育成計画を立てることも困難になります。

現代の人材育成では、データに基づいた客観的な評価と継続的なフィードバックが重要です。学習の進捗状況、スキルの習得度、行動の変化などを定量的に測定し、個人の成長をサポートする仕組みが求められています。

また、フィードバックのタイミングも重要な要素です。従来のOJTでは、定期的な評価面談でまとめてフィードバックを行うことが多く、リアルタイムでの改善機会を逃してしまうことがありました。現代では、継続的で即座のフィードバックにより、学習効果を最大化することが重要です。

人事部門が取り組むべき5つの改善策

1. 体系的育成プログラムの設計と実装

人事部門が最初に取り組むべきは、属人的なOJTから脱却し、組織全体で一貫した体系的育成プログラムを設計することです。このプログラムは、職位や職種に応じた明確な育成目標、段階的なスキル習得計画、そして客観的な評価基準を含む包括的なものである必要があります。

体系的育成プログラムの設計においては、まず組織が求める人材像を明確に定義することが重要です。将来のビジネス戦略や市場環境の変化を考慮し、5年後、10年後に必要となるスキルや能力を特定します。その上で、現在の人材レベルとのギャップを分析し、段階的な育成計画を策定します。

プログラムの実装においては、デジタル技術を積極的に活用することが効果的です。学習管理システム(LMS)を導入することで、個人の学習進捗を可視化し、適切なタイミングでサポートを提供することができます。また、AIを活用した個別最適化により、各人の学習スタイルや理解度に応じたカスタマイズされた学習体験を提供することが可能です。

さらに、プログラムの効果を継続的に測定し、改善を行うPDCAサイクルを確立することが重要です。定期的な効果測定により、プログラムの有効性を検証し、必要に応じて内容や手法を調整します。

2. 管理職の育成指導力強化

88.2%の管理職が部下育成に悩んでいるという現実を踏まえ、管理職自身の育成指導力を強化することが急務です。多くの管理職は、自身の業務経験は豊富であっても、人を育てるスキルについては体系的に学ぶ機会が少ないのが現状です。

管理職向けの育成指導力強化プログラムでは、現代の部下育成に必要な知識とスキルを包括的に提供する必要があります。具体的には、世代間コミュニケーション、コーチング技法、フィードバックの与え方、心理的安全性の確保、デジタルツールの活用方法などが含まれます。

特に重要なのは、従来の「教える」スタイルから「支援する」スタイルへの転換です。管理職は、部下に答えを与えるのではなく、部下が自ら答えを見つけられるようにサポートする役割を担います。このためには、質問力、傾聴力、そして部下の成長を信じて待つ忍耐力が必要です。

また、管理職同士の学習コミュニティを形成し、育成に関する課題や成功事例を共有する仕組みを構築することも効果的です。他の管理職の経験から学ぶことで、自身の育成手法を改善し、組織全体の育成レベルを向上させることができます。

3. デジタル技術を活用した学習環境の構築

令和時代の部下育成において、デジタル技術の活用は不可欠です。人事部門は、最新の学習技術を積極的に導入し、効果的で効率的な学習環境を構築する必要があります。

まず、クラウドベースの学習プラットフォームを導入することで、時間や場所に制約されない柔軟な学習環境を提供できます。モバイル対応により、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を活用した学習が可能になり、学習の継続性を高めることができます。

マイクロラーニングの手法を取り入れることも重要です。5分から15分程度の短時間で完結する学習コンテンツを提供することで、集中力を維持しながら効率的に学習を進めることができます。特に、デジタルネイティブ世代には、この手法が非常に効果的です。

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用したシミュレーション研修も、実践的なスキル習得に有効です。実際の業務環境を再現した仮想空間で練習することで、安全な環境で失敗を恐れずに挑戦することができます。

さらに、AIを活用した学習分析により、個人の学習パターンや理解度を詳細に分析し、最適な学習コンテンツや学習順序を推奨することができます。これにより、個人の特性に合わせた効率的な学習が実現されます。

4. 継続的フィードバックシステムの確立

従来の年次評価や半期評価では、タイムリーなフィードバックを提供することが困難です。現代の部下育成では、継続的で即座のフィードバックにより、学習効果を最大化することが重要です。

継続的フィードバックシステムの構築においては、まず評価基準の明確化が必要です。具体的で測定可能な行動指標を設定し、客観的な評価を可能にします。また、自己評価、上司評価、同僚評価、部下評価を組み合わせた360度評価により、多角的な視点からのフィードバックを提供します。

デジタルツールを活用することで、リアルタイムでのフィードバック収集と提供が可能になります。モバイルアプリを通じて、日常的な業務の中で簡単にフィードバックを送受信できる仕組みを構築します。

また、フィードバックの質を向上させるために、管理職に対してフィードバック技法の研修を実施することも重要です。建設的で具体的なフィードバックの与え方、受け手の感情に配慮したコミュニケーション方法、改善点だけでなく強みも伝える手法などを習得させます。

5. 組織文化の変革と心理的安全性の確保

部下育成の成功には、組織文化の変革が不可欠です。失敗を恐れずに挑戦できる環境、学習と成長を重視する文化、そして心理的安全性が確保された職場環境を構築する必要があります。

心理的安全性の確保においては、まず経営層からのメッセージが重要です。失敗を学習の機会として捉え、挑戦を奨励する姿勢を明確に示すことで、組織全体の意識を変革します。

また、成功事例だけでなく、失敗事例からの学びも積極的に共有する文化を醸成します。失敗を隠すのではなく、そこから得られた教訓を組織全体で共有することで、同様の失敗を防ぎ、組織の学習能力を向上させます。

多様性とインクルージョンの推進も重要な要素です。異なる背景や価値観を持つ人材が活躍できる環境を整備することで、創造性とイノベーションを促進し、組織全体の成長力を高めます。

さらに、ワークライフバランスの改善により、従業員が学習と成長に時間を投資できる環境を整備します。過度な業務負荷は学習意欲を削ぐため、適切な業務配分と効率化により、育成に必要な時間を確保します。

今すぐ始められる部下育成の実践方法

段階的導入アプローチ

部下育成の改革は一朝一夕には実現できません。組織の現状を踏まえ、段階的に改善を進めることが重要です。まず、現在の育成状況を詳細に分析し、最も緊急性の高い課題から取り組みを開始します。

第一段階:管理職の育成指導力強化

外部研修の受講、社内勉強会の開催、育成に関する書籍の読書会などを通じて、管理職の意識改革と基本的なスキル習得を図ります。

第二段階:フィードバックシステムの改善

従来の年次評価に加えて、月次や週次での簡易的なフィードバック機会を設けることから始めます。デジタルツールの導入は段階的に行い、まずは既存のツールを活用した改善から着手します。

第三段階:体系的な育成プログラムの設計と実装

これまでの取り組みで得られた知見を活用し、組織に最適化されたプログラムを構築します。

低コストで始められる改善策

予算制約がある中でも、工夫次第で効果的な改善を実現することができます。まず、社内の知識とスキルを活用した相互学習の仕組みを構築します。各部門の専門知識を持つ従業員が講師となり、他部門の従業員に知識を共有する社内研修を実施します。

無料のオンライン学習リソースを活用することも効果的です。多くの企業や教育機関が高品質な学習コンテンツを無料で提供しており、これらを組織的に活用することで、コストを抑えながら学習機会を拡大できます。

また、既存の業務プロセスの中に学習要素を組み込むことで、追加的な時間やコストをかけることなく育成効果を高めることができます。例えば、定期的な会議の一部を学習時間に充てる、プロジェクトの振り返りを学習機会として活用するなどの工夫が可能です。

効果測定と継続的改善

部下育成の取り組みは、その効果を適切に測定し、継続的に改善していくことが重要です。効果測定においては、定量的指標と定性的指標の両方を活用します。

定量的指標としては、スキル評価の向上度、業務効率の改善率、離職率の変化、昇進・昇格の実績などが挙げられます。これらの指標を定期的に測定し、育成プログラムの効果を客観的に評価します。

定性的指標としては、従業員満足度調査、育成に関するアンケート、面談での聞き取りなどを通じて、従業員の意識や感情の変化を把握します。数値では表れない微細な変化も重要な情報となります。

収集したデータを基に、育成プログラムの改善点を特定し、継続的な改善を行います。PDCAサイクルを確実に回すことで、組織に最適化された育成システムを構築していきます。

組織全体での取り組み推進

部下育成の成功には、人事部門だけでなく、組織全体での取り組みが不可欠です。経営層のコミットメント、各部門の協力、そして従業員一人ひとりの参画が重要な要素となります。

経営層は、人材育成の重要性を明確にメッセージとして発信し、必要なリソースの確保にコミットする必要があります。また、育成成果を適切に評価し、昇進や処遇に反映させることで、組織全体の育成への取り組み意欲を高めます。

各部門の管理職は、自部門の育成計画を策定し、実行に責任を持ちます。人事部門と連携しながら、部門特有の課題やニーズに対応した育成施策を実施します。

従業員一人ひとりは、自身の成長に主体的に取り組む姿勢が求められます。受動的に研修を受けるだけでなく、自ら学習機会を求め、積極的にフィードバックを活用して成長につなげる意識が重要です。

まとめ

88.2%の管理職が部下育成に悩んでいるという現実は、日本企業が直面している深刻な課題を浮き彫りにしています。しかし、この課題は適切な取り組みにより解決可能であり、組織の競争力向上につながる重要な機会でもあります。

令和時代の部下育成においては、従来のOJT中心のアプローチから脱却し、デジタル技術を活用した体系的で個別最適化された育成手法への転換が必要です。人事部門は、管理職の育成指導力強化、継続的フィードバックシステムの確立、心理的安全性の確保など、包括的な改善策に取り組む必要があります。

重要なのは、完璧なシステムを一度に構築しようとするのではなく、段階的に改善を進めながら、組織に最適化された育成システムを構築することです。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな変革をもたらします。

人材こそが企業の最大の資産である現代において、効果的な部下育成は組織の持続的成長を支える基盤となります。本記事で提案した改善策を参考に、自社の状況に応じた取り組みを開始し、令和時代にふさわしい人材育成システムの構築を進めていただければと思います。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。