採用と定着を変えるフェーズ別オンボーディング

「毎年採用活動に全力を注いでいるのに、内定を出した優秀な人材がなぜか辞退してしまう」「入社後の研修やフォローを頑張っているのに、すぐに辞められてしまう」。こうした悩みを持つ企業は珍しくありません。

そこで今、注目されているのが「フェーズ別オンボーディング」です。採用から内定受諾、入社前後のフォロー、そして定着を促す仕組みまで、一貫して最適化することで“内定辞退率”と“入社後の早期離職率”を大幅に下げ、尚且つ“早期戦力化”を実現する戦略的アプローチです。

この記事では、採用担当者がよく直面する課題に寄り添いながら、「フェーズ別オンボーディング」を成功させる具体的なヒントを徹底解説します。採用担当者が本当に欲しかった、実務に活かせるアイデアをふんだんに盛り込みました。あなたの企業の採用プロセスを根本から刷新し、採用成功と定着率アップの両立を叶えるために、ぜひ最後までご覧ください。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・内定辞退が多くて悩んでいる人事責任者・採用担当者

・入社後すぐに離職されてしまう企業の経営者・人事

・採用から定着までのプロセスを体系的に整備したい中小企業~上場企業の人事担当者

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・「内定辞退」を防ぐ具体的なアイデアが得られる

・「早期退職」を減らし、定着率を劇的にアップさせる施策がわかる

・フェーズごとに整理されたオンボーディング施策で、課題がわかる

目次

- フェーズ別オンボーディングの全体像

- 採用担当者の「あるある課題」と対処アプローチ

- 具体的な施策と成功事例

- フェーズ別オンボーディング導入に向けたステップ

- すごい人事で実践しているオンボーディングプラン

- フェーズ別オンボーディング導入の手順

- まとめ

フェーズ別オンボーディングの全体像

フェーズ別オンボーディングの肝は、採用から内定、入社、そして定着に至るまでの流れを、いくつかの段階に分割して考える点にあります。多くの企業は、採用と入社後の研修を切り離して捉えがちです。たとえば面接が終わって内定を出すと、入社日までは連絡を最低限にとどめるだけ、あるいはまったく連絡がないまま入社日を迎えてしまうこともあります。結果として、候補者が入社前に不安を抱え、ほかの企業との比較検討を進めてしまう事態が起こり得ます。

なぜ今、フェーズ別オンボーディングが必要なのか

少子高齢化と人口減少によって、優秀な人材を確保する競争が年々激しくなっている今、「内定を出したら終わり」という旧来型の採用手法では通用しづらくなってきました。

候補者自身も企業をしっかり見極めようと、SNSや口コミサイトを駆使したり、内定を複数獲得したりしているのが当たり前の時代です。そのため、入社日までの「空白期間」に他社から横取りされてしまうケースや、情報不足から生まれる不安が原因で内定辞退につながるケースが後を絶ちません。

一方で、入社後に関しては、経営陣や採用担当者が「現場任せ」で新人をフォローしきれず、結果的に研修の質や学習の濃度が散漫になってしまう状況も散見されます。

入社直後のサポートが十分でないと、新人は「想像と違った」「自分はこの会社にフィットしないかも」と感じ、早期離職のリスクが高まります。こうしたミスマッチは、企業側も本人も不幸にしてしまう要因です。

主なフェーズの区分と目的

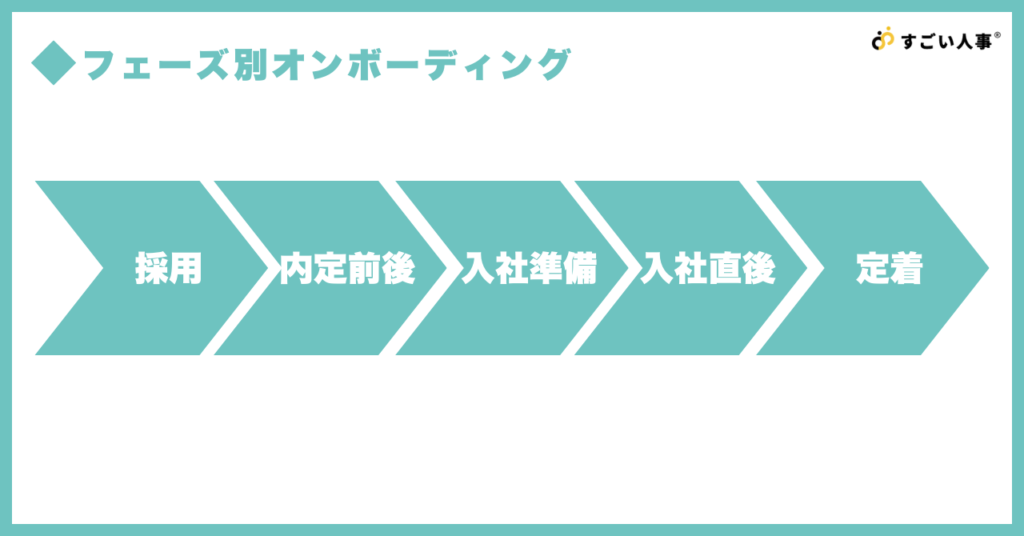

フェーズ別オンボーディングでは、以下のように大まかに5つのフェーズに分けて考えます。

1.採用フェーズ

- 企業との最初の接点:説明会や面接など

- 候補者の強み・企業の魅力を相互に理解する

2.内定前後フェーズ

- 内定オファーを出す、候補者が他社比較をする時期

- 関係性の強化・内定辞退防止の仕組みづくりが鍵

3.入社準備フェーズ

- 入社が確定してから実際の入社日まで

- 入社後の業務理解や環境整備、心理的障壁の除去

4.入社直後フェーズ

- オリエンテーションや現場配属が始まる時期

- 社内ルールの周知、業務習熟、社内コミュニケーションの確立

5.定着フォローフェーズ

- 入社後数ヶ月~数年を見据えた継続的フォロー

- 定期面談、キャリアパス提示、モチベーション維持策

採用フェーズ、内定前後フェーズ、入社準備フェーズ、入社直後フェーズ、定着フォローフェーズというように段階を区切り、その段階ごとに最適化されたコミュニケーションや施策を実行するという流れをつくります。採用担当者の主導のもとで、現場や経営陣、そして候補者本人を巻き込みながら、計画的に「採用から入社後まで」を見渡す取り組みを行うのです。

まずは「どのフェーズでいちばん離脱率が高いのか」や、「どのタイミングで新人が不安を抱えやすいのか」といった現状のヒアリングからスタートします。これが分かると、改善すべき箇所がはっきりしやすくなるため、具体策を提案しやすくなります。

採用担当者の「あるある課題」と対処アプローチ

よく耳にする課題としては、

「面接ですごく良い手応えがあったのに、いざ内定を出したら連絡が途絶えてしまう」

「内定承諾したはずなのに、入社日直前になって別の企業に行くと言われた」

「新人研修はやっているのに、どうも離職率が高止まりしている」などがあります。

こうした声は、フェーズ別に見ると「内定前後」「入社準備」「入社直後」「定着フォロー」のいずれか、あるいは複数に問題が潜んでいることがあります。

たとえば、内定辞退を防ぎたいのであれば、内定前後フェーズでのコミュニケーションを見直すのが第一歩です。候補者に対して、「入社後にどんなキャリアを歩めるのか」「どんな仲間が待っているのか」といったイメージを具体的に持ってもらえるような情報提供をしっかり行うと、大きく改善できます。

実際に改善例で多いのは、内定者限定のオンライン懇親会を開催したり、チャットツールで内定者同士・先輩社員との交流を促したりするといった施策です。こうすることで、候補者が「この会社なら自分が活躍できそうだ」と確信を深められ、ほかの企業と比較した際にも気持ちが揺らぎにくくなります。

また、入社後の早期離職を減らすためには、配属先の現場と連携し、入社準備や入社直後フェーズにおける研修・教育プログラムを体系立てて見直す必要があります。

特に属人的なOJTに頼ってしまうと、トレーナーの教え方や忙しさによって学習内容や品質にばらつきが生じやすくなり、新人が孤立しやすくなるという問題がよく起こります。そのため、事前学習用の動画やテキストを作成し、入社初日に受けるオリエンテーションや研修とリンクさせながら「知っていること・知らないこと」を可視化できるようにすると、非常に効果的です。

具体的な施策と成功事例

ここからは、フェーズ別オンボーディングを導入して成果を上げた事例をいくつか紹介します。どのような組織にも応用可能なフレームワークなのでぜひ参考にしてみてください。

【課題】内定者と連絡が疎遠になり、辞退されてしまう

▼ありがちな状況例

・面接の印象は良かったのに、内定を出した後から急に連絡頻度が減る

・内定承諾書を送ったが、返信が遅くなり、最終的に辞退の連絡がくる

・内定者が“他社も検討している”ことは分かっていたが、対策できないまま辞退される

▼解決策:「内定前後フェーズ」でのフォロー強化

内定通知時のオファーレターを工夫する

・単に「内定おめでとうございます」と伝えるだけでなく、企業ビジョン、キャリアパス、待遇、福利厚生、社内雰囲気などをまとめたオファーブックを用意する。

・候補者が“入社後の自分”を明確にイメージできる情報提供。内定者向けオンラインコミュニティの活用

・SlackやLINEオープンチャットなどで、内定者同士や先輩社員との交流の場を作る。

・同期となる仲間や頼れる先輩の存在が、他社よりも魅力的に感じられる要因となる。懇親会・内定者イベントの定期開催

・オンライン・オフライン問わず、内定者だけの交流会を行い、企業に対する親近感を醸成。

・実際に先輩社員と話す場を作り、キャリアや仕事のリアルを聞いてもらう。

【課題】入社後の研修・育成が属人的で、早期離職が止まらない

▼ありがちな状況例

・入社研修は毎回担当者が異なり、内容にばらつきがある

・「OJTでなんとか」という空気が強く、メンターがついても各自バラバラに指導している

・新入社員が現場で何をすればよいかわからず、孤立して離職してしまう

▼解決策:「入社直後フェーズ」でのオンボーディング設計

標準化された研修プログラムの導入

・業務理解、コンプライアンス、社内システムの使い方、組織文化、ビジョン共有など、基本要素を必須カリキュラムとして準備。

・部署や職種ごとの追加研修は別コースで設計し、全体と個別の両面をカバー。メンター・バディ制度の整備

・先輩社員が新入社員1~2名を担当し、業務スキルや社内コミュニケーションをフォローする

・メンター側にも研修やアサイン方法のマニュアルを提供し、指導品質を一定に保つ定期的な1on1・フォローアップ面談の実施

・入社初週・1ヶ月目・3ヶ月目・6ヶ月目など段階を区切りにして面談を設定。

・業務での困りごとや人間関係の不安、キャリアの希望などをキャッチし、早期に対処する。

【課題】採用担当だけで頑張っても、現場や経営層の理解が得られない

▼ありがちな状況例

・現場リーダーは「忙しいから、新人教育は後回しで」と冷淡。

・経営層は採用コストにだけ厳しいが、具体的な協力やフォローはしてくれない。

・採用担当者がオンボーディング制度を整えようとしても、社内の協力が得られず空回り。

▼解決策:フェーズ全体における“意識改革”と“巻き込み”

経営陣のメッセージ発信を必須化

・オンボーディング施策を「会社の成長に直結する戦略テーマ」と位置づける。

・社内報やキックオフミーティングなどで、経営トップが自ら重要性を説く。成功事例やデータの共有

・離職率や内定辞退率が改善した他社事例、あるいは自社内の小さな成功事例を社内共有し、取り組み意義を可視化。

・数字やKPIで訴求することで、経営や現場に対して投資回収の期待感を持たせる。小さくトライアルを実施して成果を見せる

・全社導入が難しい場合は、一部署や限定的な新入社員グループで施策を先行導入。

・成果が出た段階で“ロールアウト”の提案をし、社内を巻き込む。

フェーズ別オンボーディング導入に向けたステップ

ここまで、フェーズ別オンボーディングの概要や事例をお伝えしましたが、いざ自社で導入しようとすると「どこから手をつければいいのか分からない」という声もあると思います。そこで、フェーズごとに必要な導入ステップをご紹介します。

採用フェーズ

採用プロセスと研修体制の全体像を整理し、現状の課題を特定、優先順位を決定することが最初のステップです。次に、各段階の目標と具体的な施策を策定し、一部署でのテスト導入とフィードバックに基づく改善を通じて、効率的かつ効果的な採用体制を構築します。

求職者との最初のタッチポイントで“企業の魅力”を伝える

・ウェブやSNS、求人票などに“現場の社員インタビューや職場の写真・動画を積極活用。

・ポジティブな社内文化や制度は具体的に言及し、後々の内定辞退を防ぐ期待値調整につなげる。面接の質を高める

・求職者が単に受け答えをする場にせず、会社側も本気で候補者を理解し、見極めるための質問・対話を重視。

・面接官トレーニングを実施し、質問の仕方や候補者との向き合い方を標準化する。候補者のキャリアビジョンや価値観を深くヒアリング

・一方的に「求める人材像」を押し付けるのでなく、候補者の将来像・大事にしたい価値観を汲み取る

・その上で、「自社であればそのビジョンをこう叶えられる」という具体的な話を伝える

内定前後フェーズ

内定辞退を防ぐには、SNSやチャットツールでの積極的なコミュニケーション、業務内容や職場環境の事前共有、社員・内定者交流イベントの開催などを通じて、入社前の不安を解消し、期待感を醸成することが重要です。

オファーレター・内定通知に“熱量”を込める

・定型文で済ませず、候補者に合わせたメッセージや職務内容の魅力を個別に盛り込む。

・「あなたと一緒に働けるのを楽しみにしています」という一言で心理的距離が縮まる。内定者向けオンラインツール活用

・LINEやSlackなどのチャットツールに内定者コミュニティを作り、定期的に情報発信。

・内定者同士がつながることで、仲間意識が生まれ、辞退を思いとどまる要因になる。内定者フォロー担当の明確化

・採用担当者だけでなく、各部署に“内定者フォロー担当”を1名ずつ設定。

・「内定者の受け入れ準備」を担当のKPIに組み込み、認識を社内で共有。

入社準備フェーズ

新入社員がスムーズにスタートを切るために、入社前の基礎知識習得、不安軽減のためのコミュニケーション、効率的な手続きを組み合わせた包括的なアプローチが重要です。

具体的にはオンライン教材等を用いた入社前研修・事前学習、メンターや上司とのオンラインミーティングによる入社前コミュニケーション、オンラインフォームを活用した入社手続きの効率化を同時に行うことで効果的なオンボーディングを実現し、新入社員の不安を軽減し、企業理解を深めるとともに、企業イメージ向上にもつながります。

入社前研修または事前学習プログラムの導入

・業界知識、製品・サービス概要、社内ツールの利用方法などをオンライン教材で提供。

・必須動画や小テストを設け、入社時点で最低限の知識を身につけてもらう。メンターや配属先上司との顔合わせ

・入社前に簡単なオンラインミーティングをセッティング

・「どんな業務をやるのか」「どんなメンバーがいるのか」事前に把握できると、安心感が増す入社手続きや書類準備をシステム化

・オンラインで必要情報を入力できるフォームを用意し、書類不備ややり取りの手間を削減

・スムーズな手続きは、企業イメージの向上にもつながる

入社直後フェーズ

内定辞退の防止だけでなく、入社後に「この会社で働いていて良かった」と感じてもらえるようなフォロー体制を整えることも、フェーズ別オンボーディングでは欠かせない要素です。

入社初日に代表取締役がウェルカムメッセージを送る、あるいはランチの場を設けて気軽に話す機会をつくるといった施策を導入している企業も少なくありません。こうした演出があるだけで、新人の不安はぐっと和らぎます。特に経営トップが直接言葉を掛けると、「自分は会社から大切にされている」という思いが芽生え、エンゲージメントが高まりやすくなります。

その後も、定期的に面談の機会を設けて、業務の進み具合やキャリアの希望を擦り合わせていくことが大切です。配属された現場で問題が起きていないか、人間関係にストレスを感じていないか、学ぶべきスキルはどれぐらい習得できているのか、といったポイントをこまめにチェックしながら、適切なアドバイスや追加研修の手配ができるようします。

オリエンテーション・Welcomeプログラムを充実させる

・経営陣からのウェルカムメッセージ、同期の顔合わせ、会社のビジョンを改めて共有

・「入社してくれて本当に嬉しい」という姿勢を見せることで、モチベーションが高まる配属先でのフォロー体制を明文化

・新人が困ったときに相談できる窓口(メンター、上司、人事)を明確化

・朝会や週次ミーティングなどで新人の状況を確認し、孤立を防ぐ業務習熟を早める仕組みづくり

・実務マニュアルやFAQ集、社内Wikiを整備

・OJTを行う先輩と新人がセットで行動し、何を学習すべきか“見える化”する

定着フォローフェーズ

フェーズ別オンボーディングを導入する際には、採用担当者だけが張り切っていても成果に結びつきにくいのが現実です。なぜなら、この仕組みは企業全体で取り組むからこそ威力を発揮するからです。採用フェーズの担当者や面接官、内定後のフォローを担う先輩社員、入社後の研修を担当する部署、経営陣や管理職が一体となって新人を迎え入れる空気をつくり、それを継続していく必要があります。

ただ、実際には「現場は忙しい」「経営層はコストばかり気にする」という声が上がりがちです。まず小さな部署や特定の職種に限定してオンボーディング施策を試験的に導入し、その成果を数字や具体的なエピソードとして経営陣やほかの部署に示す方法が有効です。

定期1on1ミーティングの実施

・上司が担当しづらい場合は、別途メンタリング担当者を設けてもよい。

・話しやすい雰囲気づくりが重要。聞き役に徹し、本人の悩みや不安を引き出す。キャリアパスと評価制度の連動

・年次や職種別に、どのようなスキルを身につければ昇格・昇給につながるのかを明確に可視化。

・昇格までのロードマップを面談のたびにアップデートし、目標を共有する。社内コミュニケーション活性化の場づくり

・社員同士の交流会や勉強会、イベントを定期開催。

・部門を越えたプロジェクトを組成し、新人が多方面から経験を積める環境を提供。

すごい人事で実践しているオンボーディングプラン

すごい人事では、オンボーディングプログラムを「3日」「1週間」「2週間」「1ヶ月目」「3ヶ月目」「6ヶ月目」と細分化し、各フェーズに明確なゴールと評価指標(KPI)を設定しています。これにより、新入社員の成長を段階的にサポートし、早期戦力化と定着を促進しています。

ここでは実際に弊社社内で行っているオンボーディングプランをご紹介します。

入社〜1週間:オンボーディング期間

オンボーディング期間(オンボ期間)を最短3日〜最長1週間程度設けます。この期間の主な目的は、新入社員が会社への理解を深め、スムーズに組織に溶け込むための土台を作ることです。

主に実務に入る前の会社(MVV)理解、仕事の取り組み方(Work Credo)理解、チームとの関わり方(Team Credo)理解を深めていただきながら、メンバーも新入社員のことを理解する期間として設定しています。

文字通りオンボーディング期間として、基本的に出社し、オフィスに来ることに慣れてもらったり、席や備品に慣れていただいたり、社内ルールやツールに慣れてもらいやすい環境を整えることを心がけています。

会社理解

企業のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を深く理解し、組織の一員としての意識を醸成仕事への取り組み方

弊社独自の仕事への取り組み方(Work Credo)を理解し、主体的に業務に取り組むための基礎を築くチームとの関わり方

チームの目標や役割分担を理解し、円滑なコミュニケーションを図るための関係性を構築

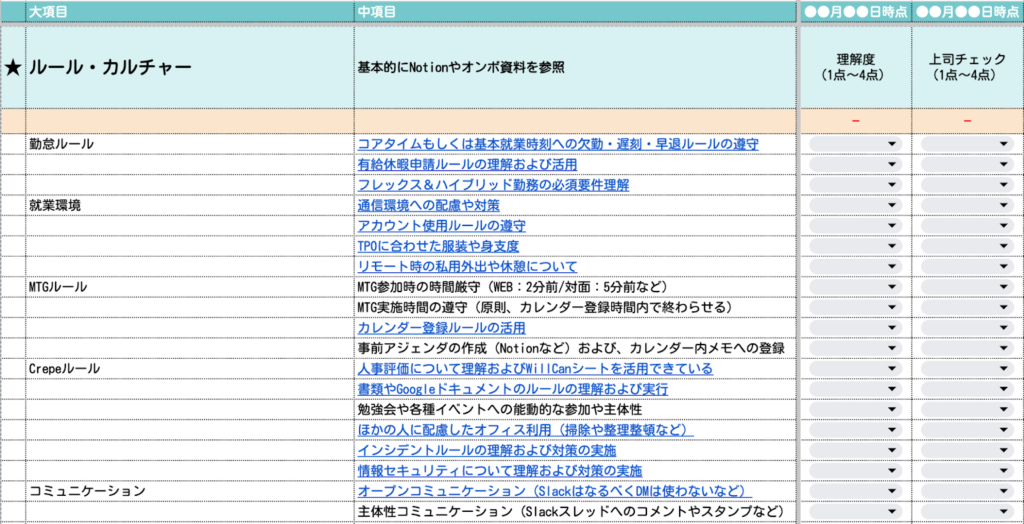

2週間~1ヶ月:カルチャーフィット期間

次に、「カルチャーフィット期間」を設けています。この期間は、すごい人事が大切にしているクレドに基づき、「安心してイキイキと働く」ために必要な事項の理解を深め、実践できるかどうかを上長とともに確認する重要な期間です。

カルチャーフィット期間は、原則として1ヶ月以内での完了を目指しますが、個々の状況に合わせて柔軟に対応します。

最短2週間で達成できる社員もいるため、上長との密なコミュニケーションを通じて判断します。

カルチャーフィット達成後も、3ヶ月に一度の頻度でチェックを行い、組織全体のカルチャー醸成を推進します。

カルチャーフィットのクリアは、「できている」「教えられる」「模範的にできる」:(平均3以上&MGR会議での決議OK)となった方と定義しています。

カルチャーフィットをクリアした社員には、すごい人事では「働き方の選択肢」というインセンティブを提供しています。具体的には、このタイミングからハイブリッド勤務や、就業開始時間をある程度自由に選択ができるようになります。

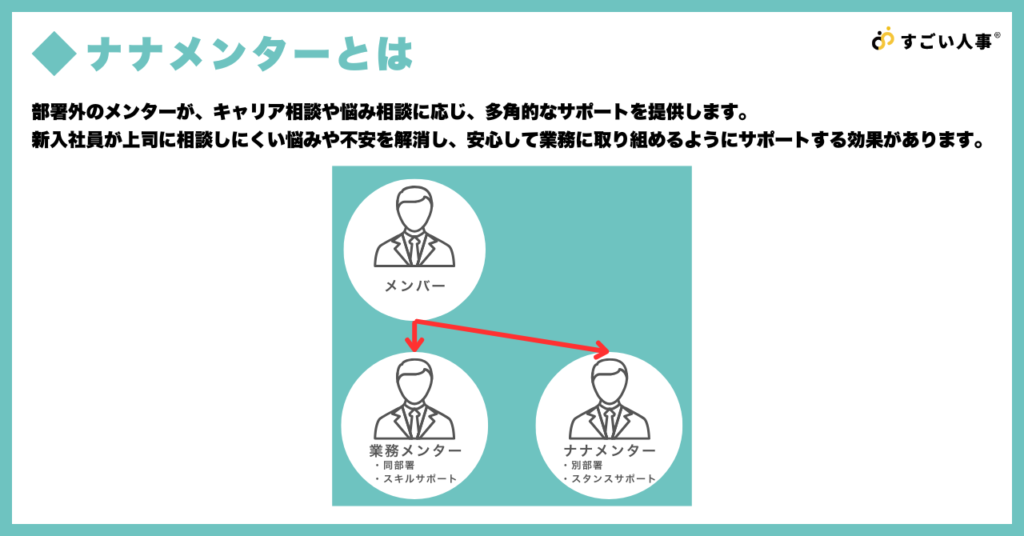

オンボーディングアンケートとナナメンター制度

カルチャーフィット期間中には、オンボーディングアンケートを実施し、新入社員が抱える課題や不安を客観的に把握します。また、ナナメンター制度を導入し、人事や他部署の社員がメンターとして1on1を実施することで、上長以外の視点からのサポートを提供しています。

オンボーディングアンケート

定期的にアンケートを実施し、プログラムの改善に役立てます。アンケート結果を分析することで、オンボーディングプログラムの課題を特定し、改善につなげることができます。ナナメンター制度

部署外のメンターが、キャリア相談や悩み相談に応じ、多角的なサポートを提供します。ナナメンター制度は、新入社員が上司に相談しにくい悩みや不安を解消し、安心して業務に取り組めるようにサポートする効果があります。

2ヶ月目~:目標設計とWillCanMust設計

カルチャーフィットをクリアしたタイミングで、自身の仕事における目標設計とWillCanMust設計を行います。

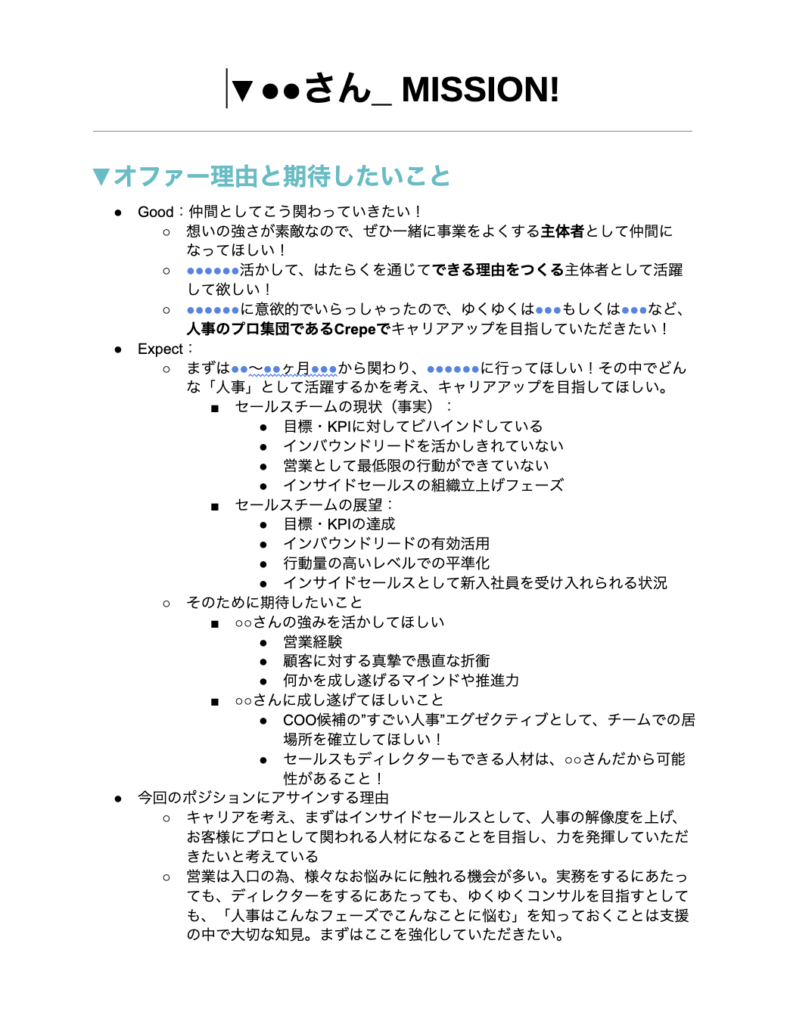

弊社では、入社前にオファーレター兼ミッションシートというものをお渡しし、オファー理由や入社後期待することをディスカッションする機会を設けた上で入社してもらいますが、

会社のことを理解し始めたタイミングで改めてご自身が目標に対しての行動目標、WillCanMustを設計することで、チームの主体者側として早期に活動していただける状態をフォローアップしていきます。

目標設計

会社の目標と個人のキャリアプランを連動させ、具体的な目標を設定します。目標設定を通じて、新入社員は自身の役割と責任を明確にし、仕事へのモチベーションを高める。WillCanMust設計

自身のWill(やりたいこと)、Can(できること)、Must(やるべきこと)を明確にし、主体的なキャリア形成を支援します。WillCanMust設計は、新入社員が自身の強みや興味関心を把握し、キャリアプランを考えるために活用。評価

上長との定期的な1on1を通じて、進捗状況や課題を共有し、フィードバックを受けます。クレド理解と実践

弊社のクレドを深く理解し、日々の業務で実践できるように、上長とのコミュニケーションを通じて具体的な行動に落とし込みます。

3ヶ月目~:継続的なフォローアップ

3ヶ月目以降は、会社のサイクルに合わせて、定期的なフォローアップを実施します。

具体的には全社の人事制度及び評価サイクルに徐々に入っていけるよう、上長との定期1on1および、オンボーディングアンケートとナナメンター1on1を継続。

マネージャー会議でその結果を共有し、フォローアップを通じて、新入社員の成長を継続的にサポートし、課題や悩みを早期に解決することを心がけています。

フェーズ別オンボーディング導入の手順

最後に、フェーズ別オンボーディングを自社で導入するための手順を整理します。弊社が実際にクライアントへ提供している流れをベースに、初めて取り組む方にも分かりやすくまとめました。

現状分析・課題抽出

・離職率、内定辞退率、採用プロセスのステップなどの数値を確認。

・社内のキーマンインタビューや新入社員へのヒアリングで問題点を洗い出す。

フェーズ別施策案の設計

・フェーズ各段階で「どんな課題があるか」「どう対処するか」を明文化。・フェーズ別のコンテンツ・サイクル設計。

・自社のオンボーディングプログラムをフェーズごとに整理し、各フェーズのゴールとKPIを明確にする。

・他社のオンボーディング事例を参考に、自社のプログラムに改善点がないか検討する。

・オンボーディングアンケートやメンター制度など、新入社員のサポート体制を強化する。

・カルチャーフィットを重視し、自社のクレドを浸透させるための施策を検討する。

・新入社員の目標設定やWillCanMust設計を支援し、主体的なキャリア形成を促す。

・オンボーディングプログラムの効果測定のためのKPIを設定し、定期的に測定・分析するサイクルを設計する。

・ITツールの検討・活用し、オンボーディングの効率化を検討。

上記部署間の連携フローや担当者の役割分担表を作成(経営層や関係部署と連携し、全社的な取り組みとしてオンボーディングを推進する。)

小規模トライアル導入

・全社導入に先駆け、1部署や新卒採用だけなどを対象に実験。

・KGI/KPI(内定辞退率、離職率など)を設定し、施策の効果を定量的に測定。

検証・改善サイクル

・トライアル結果をもとに、研修内容やフォロー体制、コミュニケーション手段を改良。

・現場からのフィードバックを集め、運用ルールやマニュアルをブラッシュアップ。

全社展開&継続運用

・トライアル成果を経営層や全社員に共有し、導入メリットを周知。

・社内ポータルやITツールで施策内容を標準化・見える化し、担当交代時も継続できる運用体制を作る。

定期的なモニタリングとアップデート

・オンボーディングの効果を測定するためには、目的やKPIを設定し、定期的に測定・分析することが重要です。

・業界トレンドや採用市況の変化にあわせ、オンボーディング内容を定期見直し。

・新ツール・新制度の導入を常に検討し、常に最新の人事戦略で採用競争力を高める。

KPIの見直し・効果検証

早期離職率

入社後1年以内の離職率。戦力化までの期間

新入社員が一人で業務を遂行できるようになるまでの期間を測定。戦力化係数を設定し、見直していくのも良いです。エンゲージメントスコア

新入社員のエンゲージメントスコアを測定し分析。新入社員満足度

オンボーディングプログラムに対する新入社員の満足度を測定。

人材不足が続く現代、ただ“人を採用する”だけでなく、“採用後に長く活躍してもらう”ことがますます重要になっています。そのためには、内定辞退を防ぎ、入社後のミスマッチや孤立を減らす仕組みづくりが不可欠です。フェーズ別オンボーディングは、採用から入社準備、そして定着に至るまで、段階的に最適化することでそうした課題を解消し、高い離職率や内定辞退率を抜本的に改善します。

まとめ

ここまで述べてきたように、フェーズ別オンボーディングは採用から入社後の定着までを一貫して最適化するアプローチであり、内定辞退や早期離職といった課題の「元凶」を段階ごとにつぶしていく効果があります。

フェーズ別 オンボーディング成功のためには担当者だけの力で成り立つものではありません。

経営層がオンボーディングの重要性を理解し、積極的に関与する「経営層のコミットメント」がまず必要不可欠です。 また人事部だけでなく、配属先の部署や教育担当部署など、関係部署が連携してオンボーディングに取り組む「関係部署との連携」も必須です。

もし、いま「思うように採用が進まない」「せっかく採用したのにすぐ辞められてしまう」といった課題を抱えているのであれば、ぜひこのフェーズ別オンボーディングにチャレンジしてみてください。現場との連携や経営層の協力を得ながら取り組むことで、必ずや大きな成果につながるはずです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。