採用広報とは?競合に勝つための戦略ガイド

「優秀な人材が集まらない」「内定辞退が相次ぐ」「採用コストばかりが膨らんでいく」——こうした採用の悩みを抱える企業が増えています。少子高齢化による労働人口の減少、転職市場の活性化、そしてデジタル化による情報収集手段の多様化。これらの環境変化により、従来のように求人広告を出して応募を待つだけでは、もはや優秀な人材を確保することは困難です。

今、多くの先進企業が注目しているのが「採用広報」という戦略的アプローチです。単なる求人情報の発信ではなく、企業の魅力や文化、ビジョンを継続的に発信することで、候補者との長期的な関係を構築し、「選ばれる企業」へと変革していく。それが採用広報の本質です。

本記事では、人事担当者や経営者の皆様に向けて、採用広報の基本から具体的な手法、成功事例、そして効果を最大化するKPI設定まで、実務に直結する情報を網羅的に解説します。競合他社に打ち勝ち、自社が求める人材を確実に獲得するための戦略を、ぜひこの記事から学んでください。

目次

採用広報とは?

採用活動における競争が激化する現代において、多くの企業が「採用広報」に注目しています。しかし、その本質を正確に理解し、戦略的に実践できている企業はまだ多くありません。採用広報とは、単に求人情報を広く告知することではありません。自社の持つ独自の魅力や企業文化、ビジョン、そして働く人々の姿を多角的に、そして継続的に発信することで、潜在的な候補者との間に強いエンゲージメントを築き、優秀な人材を惹きつけるための戦略的なコミュニケーション活動全般を指します。

この活動の主な目的は、以下の3点に集約されます。

1.応募意欲の向上

候補者が「この会社で働いてみたい」と感じるような魅力的な情報を提供し、応募への動機付けを強化します。求人票だけでは伝わらない、企業の「生きた情報」を届けることが重要です。

2.採用ミスマッチの防止

企業文化や働き方の実態を正直に伝えることで、候補者は入社後の姿を具体的にイメージできます。これにより、「思っていたのと違った」という理由での早期離職を防ぎ、定着率の向上に繋がります。

3.企業ブランディングの強化

採用市場において「魅力的な企業」としてのブランドイメージを確立します。これは、単なる知名度の向上に留まらず、特定の価値観やスキルを持つ人材から「選ばれる企業」になることを目指すものです。

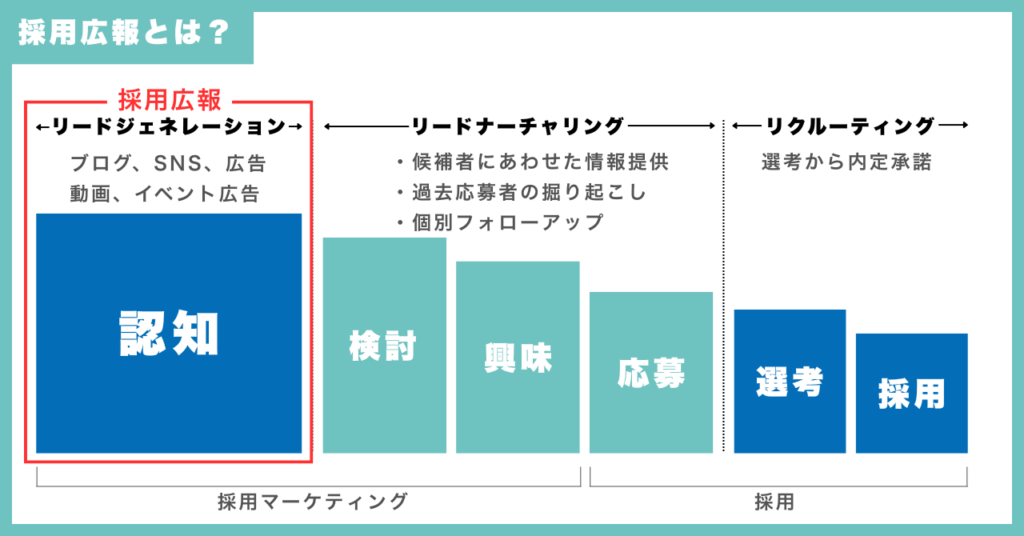

採用マーケティング、採用ブランディングとの違い

採用広報としばしば混同される言葉に、「採用マーケティング」と「採用ブランディング」があります。これらは互いに関連し合う概念ですが、その焦点と目的には明確な違いがあります。それぞれの位置づけを理解することは、効果的な採用戦略を立てる上で不可欠です。

| 用語 | 主な目的 | 具体的な活動例 |

| 採用広報 | 企業の魅力や文化を伝え、候補者との長期的な関係を築く | オウンドメディアでの情報発信、SNS運用、プレスリリース、イベント開催 |

| 採用マーケティング | マーケティング手法を用いて、候補者の応募から採用までのプロセスを効率化・最適化する | ペルソナ設定、求人広告の最適化、データ分析、採用チャネルのROI測定 |

| 採用ブランディング | 採用市場における自社のブランド価値を定義・向上させ、「選ばれる企業」としての地位を確立する | EVP(従業員価値提案)の策定、企業理念やビジョンの浸透、社員の行動規範の策定 |

簡潔に言えば、採用ブランディングが「自社が何者であるか」を定義し、企業の魅力を言語化する活動であるのに対し、採用広報はその魅力を具体的なコンテンツとして発信する活動です。そして、採用マーケティングは、それらの活動の効果を最大化するために、データに基づいてアプローチを最適化する手法と言えるでしょう。これら3つは、それぞれが独立して機能するのではなく、三位一体となって強力な採用力を形成するのです。

なぜ今、採用広報が重要なのか?

近年、多くの経営者や人事担当者が採用広報の重要性を口にするようになりました。その背景には、単なる流行り言葉としてではなく、現代の採用市場が直面する構造的な課題が存在します。ここでは、なぜ今、採用広報が企業の成長にとって不可欠な戦略となっているのか、3つの主要な理由を掘り下げて解説します。

売り手市場と採用競争の激化

日本の労働市場は、少子高齢化の影響により、生産年齢人口の減少が続いています。これにより、多くの業界で人材不足が深刻化し、企業が求めるスキルや経験を持つ人材の獲得競争は激しさを増す一方です。いわゆる「売り手市場」が常態化する中で、従来のように求人広告を出して応募を待つだけの「待ち」の姿勢では、優秀な人材を確保することは極めて困難になりました。

このような状況下で、企業は自社の存在を候補者に知ってもらうだけでなく、「選ばれる」ための積極的なアピールが求められます。競合他社との差別化を図り、自社の魅力を効果的に伝える手段として、採用広報の戦略的な活用が不可欠となっているのです。

転職潜在層へのアプローチの必要性

終身雇用という価値観が変化し、キャリアアップや自己実現のために転職を選択することが一般的になりました。これにより、「今すぐ転職したい」と考えている顕在層だけでなく、「良い機会があれば転職も考える」という転職潜在層の数が増加しています。

優秀な人材ほど、現在の職場に大きな不満がなくとも、常に自身のキャリアの可能性を模索している傾向があります。彼らのような潜在層にアプローチするためには、求人情報だけでは不十分です。日頃からSNSやブログ、イベントなどを通じて企業の魅力やビジョンを発信し続けることで、彼らの心の中に自社の存在を刻み込み、いざ転職を考え始めたときに、最初の選択肢として想起してもらうことが重要になります。採用広報は、このような未来の候補者との長期的な関係構築を可能にするのです。

デジタルメディアの普及と求職者の情報収集の変化

インターネットとスマートフォンの普及は、求職者の情報収集行動を劇的に変化させました。かつては企業の公式ウェブサイトや求人媒体が主な情報源でしたが、現在ではSNS、社員による口コミサイト、ブログ、動画共有プラットフォームなど、情報収集のチャネルは極めて多様化しています。

候補者は、企業が発信する公式情報だけでなく、実際に働く社員の「生の声」や第三者の評価を重視する傾向が強まっています。このような環境では、企業側がコントロールできない情報も多く流通するため、自ら積極的に、そして透明性を持って情報発信を行うことが、信頼の獲得とブランドイメージの向上に不可欠です。採用広報を通じて、様々なデジタルメディアで一貫したメッセージを発信し、候補者とのあらゆる接点でポジティブな印象を形成していくことが求められています。

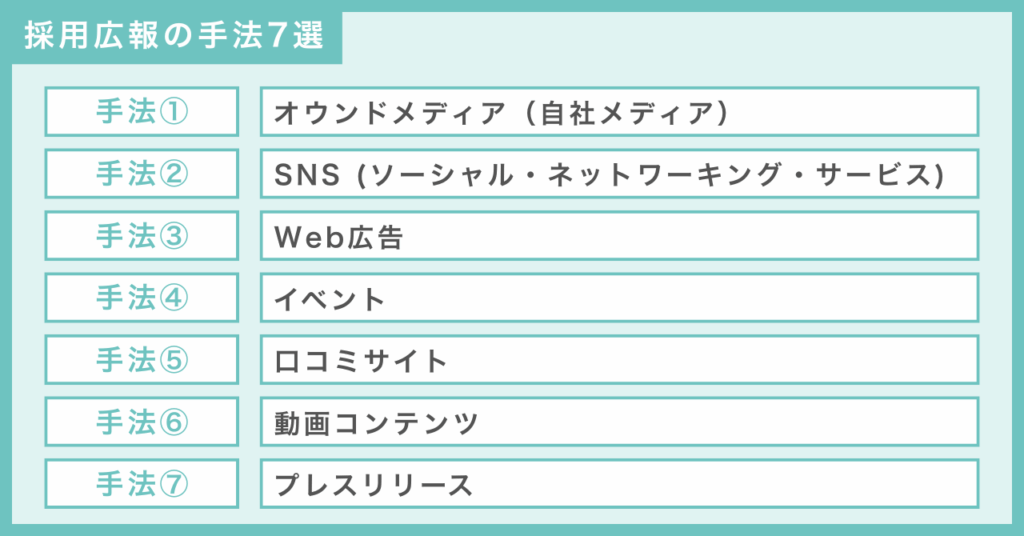

採用広報の具体的な手法7選

採用広報の重要性を理解した上で、次に考えるべきは「具体的に何をすればよいのか」ということです。幸いなことに、現代には多種多様な情報発信チャネルが存在します。重要なのは、自社の目的やターゲットに合わせて、これらの手法を戦略的に組み合わせることです。ここでは、採用広報で活用される代表的な7つの手法について、それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。

1. オウンドメディア(自社メディア)

オウンドメディアとは、企業が自ら所有し、運営するメディア全般を指します。採用広報においては、特に「採用サイト」「コーポレートサイトの採用ページ」「ブログ(オウンドメディア)」が中心となります。これらのメディアは、企業が伝えたい情報を、デザインやコンテンツの制約なく自由に、そして深く発信できる点が最大の強みです。

採用サイト/採用ページ

募集要項だけでなく、企業文化、社員インタビュー、キャリアパス、福利厚生といった、候補者が知りたい情報を網羅的に掲載します。企業の「採用の顔」として、ブランドイメージを体現するデザインやコンテンツ作りが重要です。

ブログ(オウンドメディア)

社員の一日、プロジェクトの裏側、社内イベントの様子、経営者の想いなど、よりストーリー性のあるコンテンツを発信します。定期的な更新を通じて、企業の「今」を伝え、候補者との継続的な接点を築きます。

2. SNS (ソーシャル・ネットワーキング・サービス)

Twitter, Facebook, Instagram, LinkedInといったSNSは、リアルタイム性の高い情報を拡散し、候補者と双方向のコミュニケーションを図る上で非常に強力なツールです。比較的低コストで始められ、企業の「中の人」の個性やカルチャーを伝えやすいのが特徴です。

X(旧Twitter)

速報性や拡散力に優れ、日常的な社内の様子やイベントの告知、社員の紹介などをカジュアルに発信するのに適しています。

Facebook/Instagram

写真や動画との親和性が高く、オフィス環境や社内イベントの様子を視覚的に伝えることで、職場の雰囲気を魅力的に見せることができます。

LinkedIn

ビジネスに特化したSNSであり、専門職や管理職向けの採用において、企業の専門性や業界での立ち位置を示すのに有効です。

3. Web広告

Web広告は、特定のターゲット層に的を絞って、企業のメッセージを届けたい場合に有効な手法です。求人媒体への広告出稿に加え、リスティング広告やSNS広告などを活用することで、転職潜在層にもアプローチすることが可能です。

リスティング広告

「[業界名] 転職」といったキーワードで検索しているユーザーに対し、自社の採用サイトをアピールできます。

SNS広告

年齢、地域、興味関心、役職などでターゲットを絞り込み、自社の採用情報やイベント告知を配信できます。潜在層への認知度向上に効果的です。

4. イベント

会社説明会やミートアップ、ウェビナーといったイベントは、候補者と直接対話し、相互理解を深める絶好の機会です。オンライン・オフラインを問わず、イベントを通じて企業の熱量や社員の人柄を直接伝えることで、候補者の入社意欲を大きく高めることができます。

会社説明会

事業内容や企業文化を体系的に伝える場です。オンラインで開催することで、遠方の候補者にも参加機会を提供できます。

ミートアップ/座談会

特定のテーマ(例:技術、デザイン、働き方)に関心のある候補者と社員が、カジュアルな雰囲気で交流する場です。専門性の高い人材との関係構築に有効です。

5. 口コミサイト

企業の評判や働きがいに関する口コミサイトは、多くの求職者が企業研究のために利用する重要な情報源です。企業が直接コントロールすることはできませんが、そこに書かれている内容は真摯に受け止め、改善に繋げることが重要です。また、自社の社員がポジティブな口コミを投稿したくなるような、魅力的な職場環境を構築すること自体が、最も効果的な採用広報と言えるでしょう。

6. 動画コンテンツ

YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームは、テキストや静止画だけでは伝わりにくい、企業の雰囲気や社員の活気を生き生きと伝えるのに非常に効果的です。オフィスツアー、社員インタビュー、1日の仕事の様子(Vlog)といったコンテンツは、候補者に働く姿を具体的にイメージさせ、親近感を抱かせる力があります。

7. プレスリリース

新規事業の開始、資金調達、新たな福利厚生制度の導入といった企業のニュースは、プレスリリースとして発信することで、メディアに取り上げられる可能性があります。ニュースサイトやビジネス系メディアに掲載されれば、社会的な信頼性を高めると同時に、幅広い層への認知度向上に繋がります。採用活動そのものをニュースとして発信する「採用プレスリリース」も有効な手法です。

近年注目されている採用広報の切り札:「採用ピッチ資料」の活用

上記の7つの手法を実践する上で、近年特に注目されているのが「採用ピッチ資料」です。採用ピッチ資料とは、求職者に対して自社をアピールするプレゼンテーション資料のことで、英語圈では「Recruitment Pitch Deck」と呼ばれています。元々は外資系企業やスタートアップで活用されていましたが、現在では官公庁から中小企業まで、幅広く浸透しつつあります。

採用ピッチ資料が注目される理由

採用ピッチ資料が重要視される背景には、採用市場における競争の激化があります。投資家へ自社をアピールするがごとく、求職者たちへ自社を戦略的にプレゼンテーションする必要性が生じたのです。最も重要なのは、採用ピッチ資料が単に企業のポジティブな魅力を羅列した資料ではないという点です。実際の職場環境や直面している課題なども含めた、「リアルな情報提供」に真価があります。率直な透明性の高いコミュニケーションにより、求職者は企業の実情を把握し、入社後のミスマッチを防ぐことができるのです。

採用ピッチ資料に盛り込むべき内容

効果的な採用ピッチ資料は、以下の4つの柱で構成されます。

| 構成要素 | 含めるべき項目例 |

| 会社紹介・事業紹介 | 企業の基本情報、経営者紹介、ミッション・ビジョン、事業概要、今後のサービス展開 |

| 組織図・企業文化 | 組織図、自社の文化(バリュー、クレド)、自社の魅力と課題、会社の風景写真、福利厚生、能力開発 |

| 募集情報 | 募集ポジションの紹介、こんな人と働きたい/働きたくない、業務詳細、メンバー紹介 |

| オプション | 給与テーブル、昇級実績、退職率、評価制度、選考フロー、撤退事業紹介 |

特に注目すべきは、「自社の課題」や「撤退事業紹介」といった、一見ネガティブに思える情報を恐れず開示することです。完璧ではない企業のリアルな姿を示すことで、信頼性と透明性が高まり、求職者は入社後のギャップを感じにくくなります。

採用ピッチ資料を導入するメリット

採用ピッチ資料を導入することで、以下のような効果が期待できます。

1.応募前の理解促進

求職者が企業の実情を事前に深く理解できるため、応募の質が向上します。「この会社なら自分に合う」と感じた人材が集まりやすくなります。

2.ミスマッチの防止

透明性の高い情報提供により、入社後の「思っていたのと違った」というギャップを減らし、早期離職を防ぎます。

3.採用成功率の向上

相互理解が深まることで、内定承諾率の向上に繋がります。実際に、採用ピッチ資料の導入により応募数が5倍に増加した事例も報告されています。

4.採用ブランディングの強化

資料を公開すること自体が、「オープンで誠実な企業」というブランドイメージを形成します。

採用ピッチ資料は、企業ウェブサイトでの公開、カジュアル面談や会社説明会での提示、ダイレクトリクルーティングの際の送付など、様々なシーンで活用できます。採用難に悩む企業や、知名度が低く自社の魅力を伝えることに苦労している企業にとって、採用ピッチ資料は非常に有効な打ち手となり得るのです。

競合に負けない!採用広報の成功戦略

採用広報は、ただやみくもに情報発信をすれば成果が出るものではありません。競合他社に打ち勝ち、自社が求める優秀な人材を惹きつけるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、採用広報を成功に導くための具体的な戦略と、先進企業の事例、そして未来を見据えたトレンドについて解説します。

採用広報の進め方(5つのステップ)

効果的な採用広報は、しっかりとした計画に基づいて実行されます。以下の5つのステップに沿って、自社の採用広報戦略を構築していきましょう。

1.目的(KGI)の明確化

まず、採用広報を通じて最終的に何を達成したいのか、KGI(重要目標達成指標)を定めます。例えば、「来年度の新卒採用で、特定の専門分野の学生からの応募数を30%増加させる」「エンジニア職の中途採用における内定承諾率を80%に向上させる」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

2.ターゲット(ペルソナ)設定

次に、どのような人材に情報を届けたいのか、具体的な人物像である「ペルソナ」を設定します。年齢、スキル、価値観、情報収集の仕方などを詳細に定義することで、どのようなメッセージが響くのか、どのチャネルでアプローチすべきかが明確になります。

3.発信する情報の整理(自社の魅力の棚卸し)

ターゲットに何を伝えるべきか、自社の魅力を洗い出します。事業内容や待遇といった基本的な情報だけでなく、「独自の企業文化」「社員の成長を支える制度」「社会貢献への取り組み」など、他社にはない独自の価値(EVP: 従業員価値提案)を言語化することが、差別化の鍵となります。

4.発信手法(チャネル)の決定

誰に(ペルソナ)、何を(魅力)伝えるかが決まったら、どの手法(チャネル)で発信するのかを選択します。ペルソナが頻繁に利用するメディアは何かを考慮し、オウンドメディア、SNS、イベントなどを効果的に組み合わせたメディアミックスを設計します。

5.KPIの設定と効果測定

最後に、KGIの達成度を測るための中間指標として、KPI(重要業績評価指標)を設定します。各チャネルの活動が計画通りに進んでいるか、そして最終的な目標達成に貢献しているかを定期的に測定し、データに基づいて戦略を改善していくPDCAサイクルを回すことが成功の要です [7]。

成功事例から学ぶ企業の取り組み

理論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことは非常に有益です。ここでは、独自の採用広報で成果を上げている企業の取り組みをいくつか紹介します。

ナイル株式会社

デジタルマーケティングの知見を活かし、候補者の行動を分析する「コンセプトダイアグラム」を用いて採用広報を設計。オウンドメディア「ナイルのかだん」では、社員のリアルな声を届けるインタビュー記事を中心に、企業の透明性を高め、候補者との信頼関係を構築しています。

freee株式会社

クラウド会計ソフトで高いシェアを誇る同社は、特にエンジニア採用においてブログを効果的に活用しています。「エンジニアブログ」では、社内勉強会の資料や技術選定の背景などを公開することで、自社の高い技術力をアピール。専門性の高いエンジニアからの共感と応募を獲得しています。

キャディ株式会社

製造業のDXを推進する同社は、Wantedly、note、Twitterという3つのSNSを巧みに連携させています。CEO自らも積極的に発信に参加し、スタートアップの熱量やビジョンを伝えることで、リファラル採用(社員紹介)の活性化にも繋げています。

これらの企業に共通するのは、自社の事業やカルチャーと連動した、一貫性のあるメッセージを発信している点です。小手先のテクニックではなく、企業としての「あり方」そのものが、最も強力な採用広報となっています。

2025年の最新トレンドと今後の展望

採用広報の世界は、テクノロジーの進化と社会の変化に合わせて、常にアップデートされ続けています。2025年以降、特に重要となるトレンドは以下の通りです。

動画コンテンツの一般化

YouTubeやTikTokの活用はもはや当たり前となり、ライブ配信などを通じたリアルタイムでの双方向コミュニケーションが、候補者のエンゲージメントを高める鍵となります。

生成AIの活用

ChatGPTに代表される生成AIの進化は、ブログ記事やSNS投稿といったコンテンツ制作の効率を飛躍的に向上させます。これにより、広報担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります [10]。

ハイブリッド戦略の加速

オウンドメディアでの深い情報発信と、SNSでのスピーディーな情報拡散を組み合わせる「ハイブリッド戦略」がさらに主流となります。各チャネルの特性を理解し、連携させることが求められます [11]。

今後は、これらのトレンドをいかに早く、そして自社らしく取り入れられるかが、採用競争を勝ち抜く上での大きな差別化要因となるでしょう。

採用広報の効果を最大化するKPI設定

採用広報の活動は、その成果が見えにくく、「やりっぱなし」に陥りがちです。活動の効果を客観的に評価し、継続的に改善していくためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。ここでは、なぜKPIが重要なのか、そして具体的にどのような指標を設定すべきかを解説します。

なぜKPI設定が重要なのか?

採用広報においてKPIを設定する理由は、大きく3つあります。

1.活動の進捗管理と課題発見

KPIという共通の物差しを持つことで、活動が計画通りに進んでいるかを客観的に評価できます。目標数値に達していない場合は、どの部分に課題があるのかを特定し、具体的な改善策を講じることが可能になります。

2.採用活動全体との連携

採用広報は、それ自体が目的ではなく、あくまで採用目標を達成するための手段です。KPIを設定することで、採用活動全体の最終目標(KGI)と広報活動の目標を連携させ、一貫した戦略を実行できます。

3.社内での貢献度の可視化

採用広報の成果を具体的な数値で示すことで、経営層や他部署に対してその貢献度を明確に伝えることができます。これにより、社内での理解と協力が得られやすくなり、より全社的な採用活動へと繋がります。

設定すべきKPIの具体例

KPIを設定する上で最も重要なポイントは、採用決定数(内定者数)を直接のKPIに設定しないことです。なぜなら、採用決定には、面接官のスキルや待遇面など、広報活動以外の多くの要因が影響するため、広報活動の純粋な成果を測ることが難しくなるからです。

採用広報のKPIは、候補者の認知から応募に至るまでの各フェーズで設定するのが効果的です。

| フェーズ | KPIの例 | 測定する目的 |

| 認知拡大 | ・オウンドメディアのPV数、UU数 ・SNSのインプレッション数、フォロワー増加数 ・プレスリリースの掲載数 | どれだけ多くの潜在候補者に情報が届いたか |

| 興味関心 | ・記事の読了率、滞在時間 ・SNSのエンゲージメント率(いいね、リツイート、コメント数) ・動画の視聴回数、視聴維持率 | コンテンツが候補者の心に響いているか |

| 応募検討 | ・イベントの参加者数、満足度アンケート結果 ・採用サイトから募集要項ページへの遷移率 ・スカウトメールの開封率、返信率 | 候補者が具体的な行動を起こすきっかけを作れているか |

| 応募 | ・各チャネル経由のエントリー数 ・説明会参加からの応募率 | どのチャネルが応募に最も貢献しているか |

効果測定と改善のポイント

KPIを設定したら、Google Analyticsや各SNSの分析ツールなどを活用して、定期的に数値を計測します。そして、その結果をチームで共有し、以下のような視点で分析と改善を繰り返すことが重要です。

目標達成率の確認

設定したKPIに対して、実績はどうか?乖離がある場合、その原因は何か?

チャネル別の比較

どのチャネルが最も効果的に機能しているか?リソースの配分は適切か?

コンテンツの分析

どのようなコンテンツが高いエンゲージメントを生んでいるか?その要素は何か?

このようなデータに基づいたPDCAサイクルを回し続けることで、採用広報の精度は着実に高まり、成果の最大化へと繋がっていくのです。

まとめ

本記事では、採用広報の基本的な概念から、その重要性、具体的な手法、そして成功のための戦略に至るまで、網羅的に解説してきました。

もはや採用広報は、単なる人事部門の一業務ではありません。企業の持続的な成長を支える、経営戦略そのものと言えるでしょう。労働人口が減少し、人材獲得競争が激化する中で、自社の魅力を定義し、それを戦略的に発信していく能力は、企業の未来を左右する重要な競争力となります。

重要なのは、自社のありのままの姿を、誠実に、そして情熱を持って伝え続けることです。今回ご紹介した手法や事例を参考に、ぜひ自社ならではの採用広報を設計し、未来の仲間となる優秀な人材との出会いを創造してください。本記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。