採用KPIの設定はどうすればいい?実際の項目や運用方法を徹底解説

企業の成長と持続的な発展において、優秀な人材の確保は最も重要な経営課題の一つです。しかし、採用活動は多くの時間とコストを要する上に、その成果を客観的に評価することが難しいという特徴があります。そこで注目されているのが「採用KPI」です。

採用KPIを適切に設定し、効果的に運用することで、採用活動の進捗状況を可視化し、課題を早期に発見・改善することができます。これにより、採用目標の達成確率を高め、効率的な人材獲得が可能になります。

本記事では、人事責任者、採用担当者、経営者の方々に向けて、採用KPIの基本概念から実践的な運用方法まで、専門的かつわかりやすく解説します。採用KPIとは何か、KGIとの違い、採用KPIを立てるメリット、KPIツリーの作成手順、そして効果的な運用のポイントと注意点について詳しく説明していきます。

この記事を読むことで、データに基づいた戦略的な採用活動を実現し、採用目標の達成に向けた具体的なアクションプランを立てることができるようになるでしょう。

目次

- 採用KPIとは何か

- 採用KPIを立てるメリット

- 採用KPIの項目におけるポイント

- KPIツリーを作成する手順

- 設定した採用KPIを運用していく際のポイント

- 採用KPIの運用における注意点

- すごい人事コンサルティングのご紹介

- まとめ

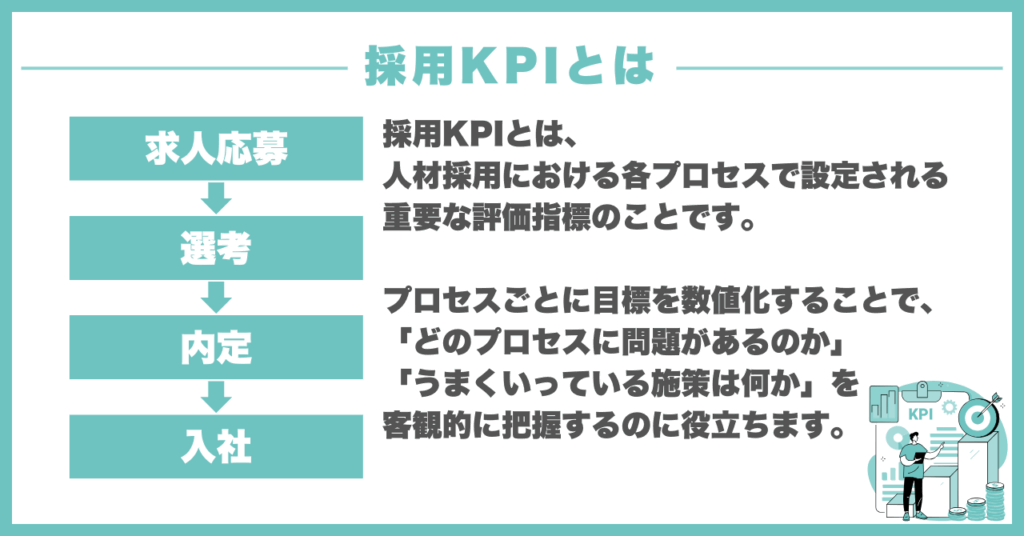

採用KPIとは何か

採用KPI(Key Performance Indicator)とは、採用活動の成果を測定し、目標達成度を評価するための指標です。企業が採用活動を効果的に進めるために、数値化された目標や基準を設定し、採用プロセスの進捗や結果を評価するのに使用されます。

KPIの基本概念

KPIは「Key Performance Indicator」の頭文字を取った言葉で、日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。これは組織目標達成の度合いを定義する「ものさし」として機能します。採用活動においては、最終的な採用目標(KGI)を達成するための中間指標として位置づけられます。

採用KPIは、採用プロセスの各段階における進捗状況を数値化することで、採用活動の効率性や有効性を客観的に評価することを可能にします。例えば、「応募者数」「書類選考通過率」「面接通過率」「最終採用率」などが代表的な採用KPIとして挙げられます。

KPIとKGIの違い

KGIは最終目標(例: 営業職5名を6カ月以内に採用)の達成度を測る指標、KPIはその目標達成に向けたプロセス(例: 求人広告経由の応募数50件/月)の進捗を測る指標です。KGIは結果重視、KPIは進捗管理を目的とし、両者を連動させることで効果的な採用活動を実現します。

KGIとKPIの違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | KGI | KPI |

|---|---|---|

| 意味 | 最終目標の達成度を測る指標 | 目標達成に向けた進捗を測る指標 |

| フォーカス | 結果 | プロセス |

| 時点 | 長期的(最終的なゴール) | 短期的(途中経過を評価) |

| 例 | 「営業職5名を採用する」 | 「求人広告経由の応募数50件/月」など |

| 役割 | 成果の確認 | プロセス改善と課題発見 |

例えば、「6月までに営業マネジャー3名を採用する」というKGIに対して、「スカウトメール送信数」「スカウト返信率」「カジュアル面談実施数」「面談からの応募率」「1次面接実施数」などがKPIとして設定されます。

KGIを達成するためには、まずKGIを明確に設定し、それを実現するために必要なKPIを特定することが重要です。KPIを通じて採用プロセスの各段階を管理することで、最終的なKGIの達成に向けた進捗状況を把握し、必要に応じて戦略を調整することができます。

CSFとの関連性

KGI・KPIに関連する概念として、「CSF」(Critical Success Factor=重要成功要因)があります。CSFは目標達成に重要な影響を及ぼす要因を指します。採用活動においては、「求職者へのアプローチの量を増やす」「選考プロセスの効率化」などがCSFとして考えられます。

CSFを特定し、そこに資源を集中させることで、KPIの達成確率を高め、最終的にKGIを実現することができます。

採用KPIを立てるメリット

採用KPIを設定することには、多くのメリットがあります。ここでは、採用KPIを立てることで得られる主な5つのメリットについて詳しく解説します。

採用活動の成果を公平に評価できる

KPIを設定することで、採用活動の成果を具体的な数値で評価できるようになります。これにより、採用担当者の努力が正当に評価され、昇給などの評価基準としても活用できます。数値化された目標があることで、採用担当者のモチベーション向上にもつながります。

また、数値による客観的な評価は、採用チーム内での公平性を担保し、成果に基づいた適切なフィードバックを可能にします。

採用活動の進捗状況を可視化でき、共有がスムーズになる

KPIを設定することによって、採用活動における重要な要素を数値化することができます。これにより、目標と現状のギャップが明確になり、進捗状況を把握しやすくなります。

進捗状況が数字により可視化されることで、問題の報告が容易になり、チーム内での情報共有がスムーズになります。経営層や他部門との連携においても、数値化された情報は理解されやすく、必要なサポートを得やすくなります。

客観的な評価が可能となり、採用の課題発見ができる

KPIを設定することで、客観的な数値による分析が可能となります。KGIのみを設定している場合、KGIを達成できない要因を明確にすることは難しいですが、KPIを用いれば数値による定量的な評価が可能となります。

例えば、5人採用をKGIとして設定していた場合、このKGIが達成できない要因を分析しようとすると、「求人広告が魅力的でない」「ダイレクトリクルーティングが上手く活用できていない」「協力いただくエージェントの数が足りていない」など、なんとなくの要因分析しかできません。

しかし、KPIを設定していれば、どのKPIの進捗状況に問題があるのかが客観的に特定され、具体的な改善策を講じることができます。

採用計画の精度が向上される

採用KPIが必要な理由として、採用計画の精度が向上することも挙げられます。採用の各プロセスにおけるKPIを設定することにより、KPIを達成するために具体的に必要な作業量を明確にすることができます。

採用の各プロセスは、「選考フロー」と「応募入口」の2軸で分解することができます。

応募入口の例

・スカウト応募

・自己応募

・紹介会社応募

・社員紹介

・企業HP応募など

KPIが設定されていなければ、各採用プロセスにおいて過剰に業務を行ってしまったり、あるいは作業量が過小になってしまう可能性があります。そのため、採用計画の精度を高めるためにも採用KPIの設定は有用となります。

採用担当者の役割が明確になる

採用KPIを設定すると、採用担当者や関係者の役割と責任が明確になります。各KPIに対して誰が責任を持つのかを明確にすることで、チームメンバーは自分の担当領域に集中し、効率的に業務を進めることができます。

また、KPIの達成状況を定期的に確認することで、各担当者の貢献度を可視化し、適切なサポートや指導を行うことができます。これにより、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

採用KPIの項目におけるポイント

採用KPIを効果的に活用するためには、適切な項目を選定し、それぞれの指標を正しく設定することが重要です。ここでは、採用活動における主要なKPI項目とその設定におけるポイントについて解説します。

採用活動における主なKPI項目

採用活動において、一般的に以下のようなKPI項目が設定されることが多いです。これらの指標は採用プロセスの各段階に対応しており、全体の進捗を把握するために重要な役割を果たします。

1. 応募前段階のKPI

説明会やインターンへの参加人数

採用活動の初期段階で、どれだけの候補者に興味を持ってもらえているかを測る指標採用サイトへの訪問数

採用情報への関心度を測る指標スカウトメール送信数

能動的なアプローチの量を測る指標スカウト返信率

スカウトの質や効果を測る指標

2. 応募段階のKPI

エントリー数(応募数)

採用活動の入り口となる重要な指標応募チャネル別の応募数

各採用チャネルの効果を測る指標(求人サイト、自社サイト、紹介など)応募者の質(スキルマッチ率)

応募者が求める条件にどれだけ合致しているかを測る指標

3. 選考段階のKPI

書類選考通過率

応募者の質と書類選考基準の適切さを測る指標一次面接の人数(面接設定数・実施数・通過数)

選考プロセスの効率を測る指標最終面接の人数(面接設定数・実施数・通過数)

最終選考の効率を測る指標評価A以上の人材数

質の高い候補者の獲得状況を測る指標面接辞退率

候補者の興味継続度や選考プロセスの適切さを測る指標

4. 内定・入社段階のKPI

内定承諾率

オファーの魅力度や候補者とのマッチング精度を測る指標内定辞退率

内定後のフォローの効果や競合との差別化を測る指標入社率

内定から入社までのプロセスの効果を測る指標

5. コスト関連のKPI

採用単価(一人あたりの採用コスト)

採用活動の費用対効果を測る指標採用チャネル別のコストパフォーマンス

各採用チャネルの効率を測る指標採用活動のROI(投資対効果)

採用投資の回収状況を測る指標

採用KPI設定時のポイント

採用KPIを設定する際には、以下のポイントに注意することで、より効果的な指標設定が可能になります。

計測可能なものにすること

KPIは定量的に測定できるものでなければなりません。「応募者の質を高める」といった定性的な目標ではなく、「スキルマッチ率80%以上の応募者を30名獲得する」のように、具体的な数値で表現することが重要です。

KGI起点でKPIを考えること

最終目標(KGI)から逆算してKPIを設定することが重要です。例えば、「エンジニア5名採用」というKGIがあれば、過去の実績や市場状況から必要な応募数や面接数を算出し、それをKPIとして設定します。

達成可能であること

KPIは高すぎず低すぎず、適切な難易度に設定することが重要です。達成不可能な目標は担当者のモチベーションを下げ、逆に簡単すぎる目標では成長が促されません。「少し頑張れば達成できる」レベルが理想的です。

歩留まり率を考慮すること

採用プロセスの各段階での歩留まり率(次のステップに進む割合)を考慮してKPIを設定することが重要です。過去のデータから歩留まり率を算出し、それを基に必要な母数を設定します。

例えば、過去の実績で「応募者の20%が書類選考通過、その50%が一次面接通過、その30%が最終面接通過、その80%が内定承諾」という歩留まり率があれば、10名採用するためには約1,040名の応募者が必要という計算になります(10÷0.8÷0.3÷0.5÷0.2=1,041.67)。

KPI項目選定のポイント

すべてのKPI項目を網羅的に設定するのではなく、自社の採用課題や目標に合わせて重点的に管理すべき指標を選定することが重要です。

採用数の増加が課題

応募数や面接設定数などの量的指標を重視採用の質の向上が課題

スキルマッチ率や評価A以上の人材数などの質的指標を重視採用コストの削減が課題

採用単価やチャネル別コストパフォーマンスを重視採用スピードの向上が課題

選考期間や各段階の通過日数を重視

自社の状況に合わせて、3〜5個程度の重要指標に絞り込むことで、効率的なKPI管理が可能になります。

KPIツリーを作成する手順

採用KPIを効果的に活用するためには、KPIツリーを作成することが重要です。KPIツリーとは、KGI(最終目標)を頂点として、それを達成するために必要なKPI(中間指標)の関係性を階層的に可視化したものです。ここでは、採用活動におけるKPIツリーの作成手順について詳しく解説します。

KPIツリーとは

KPIツリーは、KGIという組織や企業の大目標を頂点として、大目標実現のために構成されたKPIとの関係性を、ツリー(木)の形状を使って可視化したものです。ひとつのKGIに対し、複数のKPIを設置し、それぞれの関係を明らかに示すことで、目標達成のための道筋を明確にします。

KPIツリーを作成することで、最終目標の内容やそれを達成するための思考やアクションが一目瞭然になり、採用活動の全体像を把握しやすくなります。

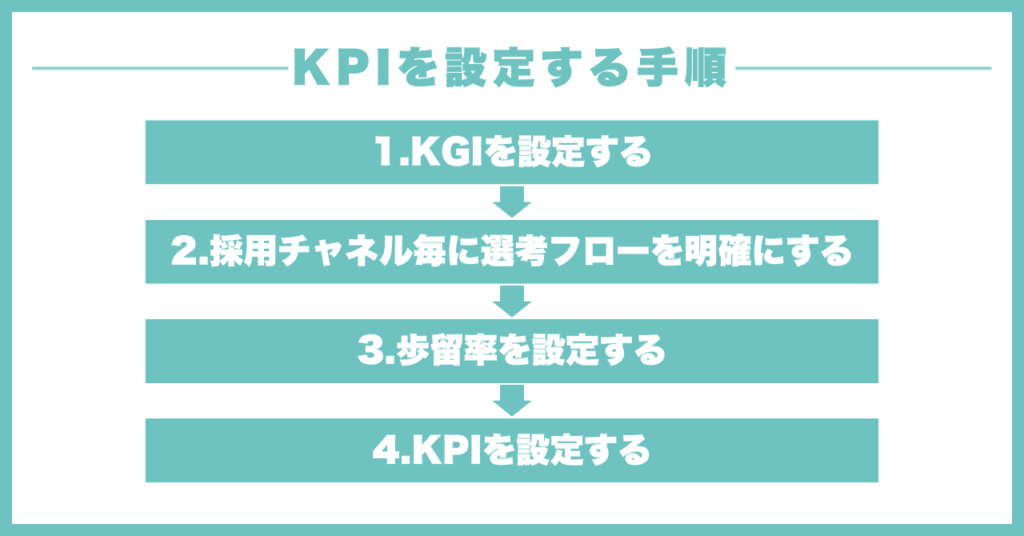

KPIツリー作成の4ステップ

採用KPIツリーを作成するための基本的な手順は以下の4ステップです。

ステップ1:採用のKGIを設定する

まず、採用活動の最終目標(KGI)を明確に設定します。KGIは「何を」「いつまでに」「どれくらい」達成するかを具体的に定義します。

KGI設定例

・「営業職5名を6カ月以内に採用する」

・「エンジニア3名を今年度中に採用する」

・「新卒10名を4月入社で確保する」

KGIは具体的かつ測定可能であることが重要です。また、経営戦略や事業計画と連動していることも重要なポイントです。

ステップ2:採用チャネルごとの採用人数・選考フローを明確にする

次に、KGIを達成するために活用する採用チャネル(応募経路)ごとに、目標とする採用人数を割り当てます。また、各チャネルの選考フローも明確にします。

採用チャネルの例

・求人広告

・ダイレクトリクルーティング(スカウト)

・人材紹介

・会社社員紹介

・自社サイト

例えば、「営業職5名採用」というKGIに対して、「求人広告から2名」「人材紹介から2名」「社員紹介から1名」というように割り当てます。

ステップ3:選考フローに歩留まり率を設定する

各採用チャネルの選考フローに、過去の実績や業界平均などを参考に歩留まり率(次のステップに進む割合)を設定します。

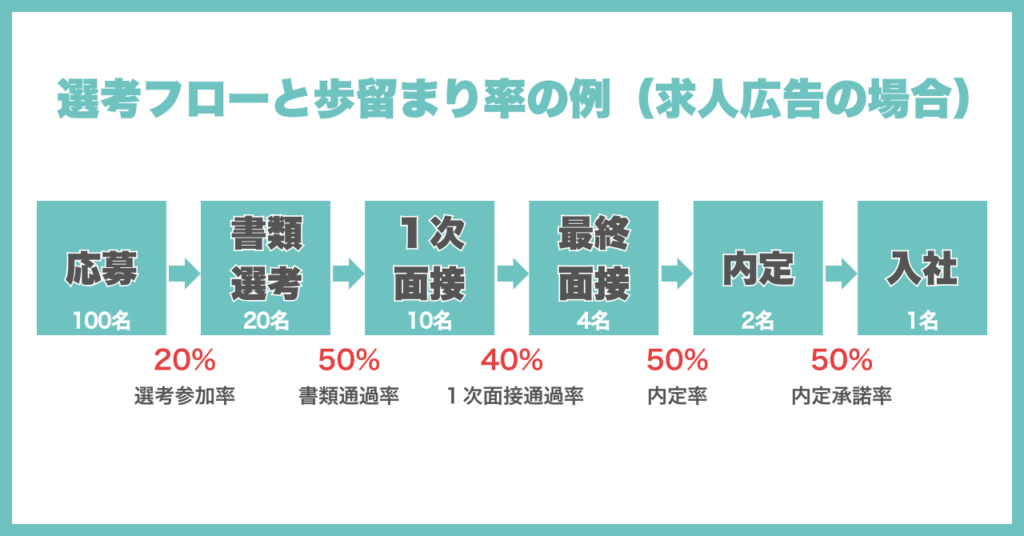

選考フローと歩留まり率の例(求人広告の場合)

・応募数:100名(基準)

・書類選考通過:20名(歩留まり率20%)

・一次面接通過:10名(歩留まり率50%)

・最終面接通過:4名(歩留まり率40%)

・内定承諾:2名(歩留まり率50%)

歩留まり率は自社の過去データを基に設定するのが理想的ですが、初めての場合は業界平均値を参考にしても構いません。重要なのは、実績に基づいて定期的に見直すことです。

ステップ4:KPIを設定する

最後に、各選考段階で必要な数値をKPIとして設定します。KGIから逆算して、各段階で必要な数値を算出します。

KPI設定例(求人広告で2名採用する場合)

・内定承諾者数:2名(KGI)

・最終面接通過者数:4名(2名÷50%)

・一次面接通過者数:10名(4名÷40%)

・書類選考通過者数:20名(10名÷50%)

・応募者数:100名(20名÷20%)

このように、KGIから逆算して各段階で必要な数値を算出し、それをKPIとして設定します。

KPIツリー作成のポイント

KPIツリーを効果的に作成・活用するためのポイントをいくつか紹介します。

複数の採用チャネルを考慮する

一つの採用チャネルだけに依存せず、複数のチャネルを組み合わせることで、リスク分散と効率化を図ります。各チャネルの特性(コスト、スピード、候補者の質など)を考慮して、最適な組み合わせを検討しましょう。

歩留まり率は定期的に見直す

歩留まり率は市場環境や自社の採用ブランド、選考プロセスの変更などによって変動します。定期的に実績データを分析し、歩留まり率を見直すことで、より精度の高いKPIツリーを維持できます。

KPIツリーを可視化する

KPIツリーは図表やチャートとして可視化することで、関係者間での共有や理解が促進されます。エクセルやパワーポイントなどのツールを活用して、わかりやすく表現しましょう。

定期的に進捗を確認する

KPIツリーに基づいて設定したKPIの達成状況を定期的に確認し、必要に応じて戦略や施策を調整します。週次や月次での進捗確認ミーティングを設けることをおすすめします。

KPIツリー作成のメリット

KPIツリーを作成することで、以下のようなメリットが得られます。

目標達成のプロセスが明確になる

最終目標から逆算して必要なアクションが明確になります。

リソース配分の最適化

各段階で必要な工数やコストが明確になり、効率的なリソース配分が可能になります。

問題点の早期発見

各段階のKPI達成状況を確認することで、問題点を早期に発見し、対策を講じることができます。

関係者間の認識共有

採用活動に関わる全ての関係者が、同じ指標で進捗を確認できます。

PDCAサイクルの促進

定量的な指標に基づいて改善活動を行うことができます。

KPIツリーを活用することで、採用活動の効率化と成功確率の向上を図りましょう。

設定した採用KPIを運用していく際のポイント

採用KPIを設定しただけでは効果は限定的です。設定したKPIを効果的に運用し、継続的に改善していくことが重要です。ここでは、採用KPIを運用していく際の主要なポイントについて解説します。

数値はリアルタイムで管理する

採用KPIの効果を最大化するためには、数値をリアルタイムで管理することが重要です。定期的(週次・月次など)に数値を更新し、常に最新の状況を把握しましょう。

具体的には以下のような管理方法が効果的です

ダッシュボードの活用

エクセルやGoogleスプレッドシートなどを使って、視覚的にわかりやすいダッシュボードを作成する採用管理システムの導入

ATS(Applicant Tracking System)などの採用管理システムを活用し、自動的にデータを集計・可視化する定例ミーティングの実施

週次や月次で定例ミーティングを開催し、KPIの達成状況を共有・議論する

リアルタイムの数値管理により、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。

課題が見つかったら速やかに対処する

KPI管理の目的の一つは、採用プロセスの課題を早期に発見し、改善することです。数値に異常が見られた場合は、速やかに原因を分析し、対策を講じましょう。

課題発見と対処のプロセス例

異常値の検出

設定したKPIが目標値から大きく乖離している場合、異常として検出原因分析

なぜその数値が目標から乖離しているのかを多角的に分析対策立案

分析結果に基づいて具体的な改善策を立案実行と検証

対策を実行し、その効果を検証

例えば、「応募数」が目標を大きく下回っている場合、求人内容の魅力度、掲載媒体の適切さ、競合との差別化などを分析し、必要に応じて求人内容の見直しや掲載媒体の追加・変更などの対策を講じます。

PDCAサイクルを効果的に回す

採用KPIの運用においては、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を効果的に回すことが重要です。

採用KPIにおけるPDCAサイクル

Plan(計画):KGIとKPIを設定し、達成のための施策を計画

Do(実行):計画に基づいて採用活動を実施

Check(評価):KPIの達成状況を定期的に確認・評価

Action(改善):評価結果に基づいて施策を改善・最適化

PDCAサイクルを短いスパン(週次・月次など)で回すことで、環境変化に柔軟に対応し、採用活動の効率と効果を継続的に向上させることができます。

関係者間で情報を共有する

採用活動は多くの関係者(経営層、人事部門、現場部門など)が関わる活動です。KPIの運用においては、関係者間で情報を適切に共有することが重要です。

効果的な情報共有の方法

定期レポートの配信

週次・月次で採用KPIの達成状況をまとめたレポートを関係者に配信ダッシュボードの共有

クラウド上にダッシュボードを作成し、関係者がいつでも最新状況を確認できるようにする定例ミーティングの開催

関係者が一堂に会する定例ミーティングを開催し、情報共有と意見交換を行う

情報共有を徹底することで、組織全体での採用活動への理解と協力を得やすくなります。

数字だけでなく質的な側面も評価する

KPIは数値による定量的な評価が基本ですが、採用活動の成功は数字だけでは測れない側面もあります。数値と併せて、質的な側面も評価することが重要です。

質的評価の例

候補者の質

スキルマッチ度、文化適合性、成長ポテンシャルなど候補者体験

選考プロセスにおける候補者の満足度、企業イメージの向上など採用後のパフォーマンス

入社後の活躍度、定着率など

質的評価を取り入れることで、単なる「数合わせ」ではなく、真に組織に貢献する人材の採用につながります。

環境変化に応じてKPIを見直す

採用市場や事業環境は常に変化しています。設定したKPIが現状に合わなくなった場合は、柔軟に見直すことが重要です。

KPI見直しのタイミング例

四半期・半期・年度の区切り

定期的な見直しのタイミング事業計画の変更時

事業戦略や採用計画が変更された場合採用市場の大きな変化時

採用難易度が大きく変化した場合新たな採用チャネルの導入時

新しい採用手法や媒体を導入した場合

環境変化に応じてKPIを適切に見直すことで、常に現実的かつ効果的な目標設定を維持できます。

採用KPIの運用における注意点

採用KPIは適切に設定・運用することで採用活動の効率と効果を高める強力なツールですが、いくつかの落とし穴も存在します。ここでは、採用KPIを運用する際の主な注意点と、それを回避するための対策について解説します。

KGIと連動していないKPIの設定

問題点

KPIはKGI(最終目標)の達成に貢献するものでなければなりません。しかし、KGIとの関連性が薄いKPIを設定してしまうと、数値は達成できても最終目標の達成には結びつかないという事態が発生します。

対策

・KGIから逆算してKPIを設定する

・KPIとKGIの因果関係を明確にする

・KPIツリーを作成し、各KPIがどのようにKGIに貢献するかを可視化する

例えば、「質の高いエンジニア5名採用」というKGIに対して、単純に「応募数」だけをKPIにすると、応募数は増えても質の高い候補者の獲得には結びつかない可能性があります。「スキルマッチ率80%以上の応募者数」など、質を考慮したKPIを設定することが重要です。

設定するKPIが多すぎる

問題点

あれもこれもと欲張って多くのKPIを設定すると、管理が煩雑になり、どの指標に注力すべきか焦点がぼやけてしまいます。また、担当者の負担も増大し、結果的にどのKPIも中途半端な達成度になりがちです。

対策

・重要度の高いKPIに絞り込む(3〜5個程度が理想的)

・各KPIの優先順位を明確にする

・段階的にKPIを導入し、管理体制が整ってから徐々に増やす

KPIは「重要な」業績評価指標です。すべての指標を管理するのではなく、最終目標達成に特に重要な指標に絞り込むことが効果的です。

KPIの目標値が現実的でない

問題点

過去のデータや市場状況を考慮せずに、理想的すぎる(または逆に低すぎる)目標値を設定すると、KPIの信頼性が損なわれます。達成不可能な目標は担当者のモチベーション低下を招き、逆に簡単すぎる目標では成長が促されません。

対策

・過去のデータや業界平均を参考に現実的な目標値を設定する

・「ストレッチ目標」と「最低限達成すべき目標」の2段階で設定する

・定期的に目標値の妥当性を検証し、必要に応じて調整する

例えば、過去の実績で「応募者の書類選考通過率が15%」の場合、いきなり「30%」という目標を設定するのではなく、「18%」など段階的な改善を目指す方が現実的です。

KPIをモニタリングしていない

問題点

KPIを設定しても、定期的にモニタリングしなければ意味がありません。モニタリングを怠ると、問題の早期発見ができず、対策が遅れてしまいます。

対策

・週次・月次など定期的なモニタリング体制を構築する

・自動化ツールを活用して効率的にデータを収集・分析する

・モニタリング結果を関係者と共有し、課題と対策を議論する場を設ける

モニタリングは単なるデータ収集ではなく、課題発見と改善のためのプロセスです。定期的なレビューミーティングを設け、数値の背景にある要因を分析することが重要です。

数値だけを重視して本質を見失う

問題点

KPIの数値達成だけに固執すると、本来の目的である「質の高い採用」が疎かになる恐れがあります。例えば、応募数を増やすことだけに注力して、選考の質が低下するといった事態が発生します。

対策

・量的指標と質的指標をバランスよく設定する

・数値の背景にある要因や文脈を常に意識する

・定性的な評価も併用し、総合的に採用活動を評価する

例えば、「応募数」というKPIだけでなく、「スキルマッチ率」や「文化適合性評価」など質を測る指標も併せて管理することで、バランスの取れた採用活動が可能になります。

環境変化に対応できていない

問題点

採用市場や事業環境は常に変化しています。設定したKPIや目標値が現状に合わなくなっても見直さないと、的外れな活動を続けることになります。

対策

・定期的(四半期・半期など)にKPIの妥当性を検証する

・市場環境や事業計画の変更時には、KPIも柔軟に見直す

・「固定的なKPI」と「状況に応じて変動するKPI」を区別して管理する

例えば、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが一般化したことで、「オフィス見学参加者数」というKPIの重要性が低下し、代わりに「オンライン説明会参加者数」が重要になるといった変化に柔軟に対応することが重要です。

チーム内での認識共有が不足している

問題点

採用活動は多くの関係者が関わる活動です。KPIの意義や目標値、現状の達成度などの認識がチーム内で共有されていないと、バラバラの方向を向いた活動になってしまいます。

対策

・KPIの設定段階から関係者を巻き込み、合意形成を図る

・定期的な情報共有の場を設け、現状と課題を共有する

・可視化ツールを活用し、誰でも最新状況を確認できる環境を整える

採用KPIは「共通言語」として機能することで、チーム全体の方向性を揃える効果があります。その効果を最大化するためには、関係者全員がKPIの意義と現状を理解していることが重要です。

すごい人事コンサルティングのご紹介

採用KPIの設定や運用に課題を感じている企業様へ、「すごい人事コンサルティング」では、200社以上の支援実績と経験豊富な専門知識を活かした最適なソリューションをご提供しています。

提供サービス例

採用KPI設計支援

貴社の事業戦略や採用目標に合わせた最適な採用KPIの設計をサポートします。KGIの設定からKPIツリーの作成、各指標の目標値設定まで、一貫したコンサルティングを提供します。

採用KPI運用支援

設定したKPIを効果的に運用するためのフレームワーク構築や、定期的なレビュー・改善提案を行います。データ分析に基づく客観的な課題抽出と解決策の提示により、採用活動の継続的な改善を実現します。

採用担当者向け研修

採用担当者がKPIを正しく理解し、活用するためのトレーニングプログラムを提供します。理論だけでなく実践的なワークショップを通じて、社内での自律的なKPI運用体制の構築を支援します。

まとめ

採用KPIは、正しく理解し適切に活用することで、採用活動の質と効率を大きく向上させる可能性を秘めています。しかし、単なる数値管理ツールとして形式的に導入するだけでは、その効果を十分に発揮することはできません。

本記事で解説した内容を参考に、自社の状況や課題に合わせた採用KPIの設計と運用を行い、データドリブンな採用活動を実現していただければ幸いです。

採用KPIの設定や運用でお悩みの際は、専門家のサポートを受けることも検討してみてください。すごい人事コンサルティングでは、豊富な実績と専門知識を活かした最適なソリューションをご提供しています。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。