攻めのリストラとは?~変化の時代を勝ち抜くための戦略的人員最適化~

「またリストラか…」ニュースの見出しに躍るその文字を見て、多くの経営者や人事責任者の方々は、自社の未来と重ね合わせ、複雑な思いを抱かれるかもしれません。しかし、もしその「リストラ」が、単なるコスト削減や業績悪化の場当たり的な対応ではなく、未来を切り拓くための積極的な一手だとしたらどうでしょうか?

本記事では、まさにそのような「攻めのリストラ」です。これは、守りの姿勢から脱却し、将来の成長エンジンを構築するために、事業ポートフォリオを大胆に見直し、組織を再構築し、そして最も重要な経営資源である「人」の力を最大限に引き出す戦略的な経営判断です。変化のスピードが加速し、先行き不透明な現代において、過去の成功体験にしがみつくだけでは、企業の持続的な成長は望めません。

この記事は、まさにそのような課題意識をお持ちの経営者、人事責任者の皆様に向けて書かれています。なぜ今、多くの企業が「攻めのリストラ」に舵を切るのか?その背景にある構造的な変化とは何か?そして、具体的にどのようなメリットがあり、どのように進めていけばよいのか?AIなどの最新テクノロジーは、この戦略にどう関わってくるのか?これらの問いに対し、具体的な事例や最新の動向を交えながら、分かりやすく解説していきます。本記事が、皆様の企業変革の一助となり、未来への確かな一歩を踏み出すためのヒントとなれば幸いです。

目次

- なぜ今、大企業は人員削減に踏み切るのか?

- リストラの歴史と日本企業の変化

- 黒字でもリストラ?「攻めのリストラ」の狙いと背景

- 人員削減がもたらす企業のメリットと構造改革

- AI活用による業務効率化と人員削減のリアル

- まとめ

なぜ今、大企業は人員削減に踏み切るのか?

攻めのリストラを迫る現代の経営環境

近年、多くの大企業が人員削減を含む構造改革に踏み切っています。その背景には、単なる業績悪化への対応という守りの姿勢だけではなく、変化の激しい現代の経営環境を勝ち抜くための「攻めのリストラ」という戦略的な意図が存在します。本章では、なぜ今、大企業がこのような積極的な人員削減を行うのか、その具体的な理由と背景を深掘りします。

リストラ本来の意味と現代における再定義

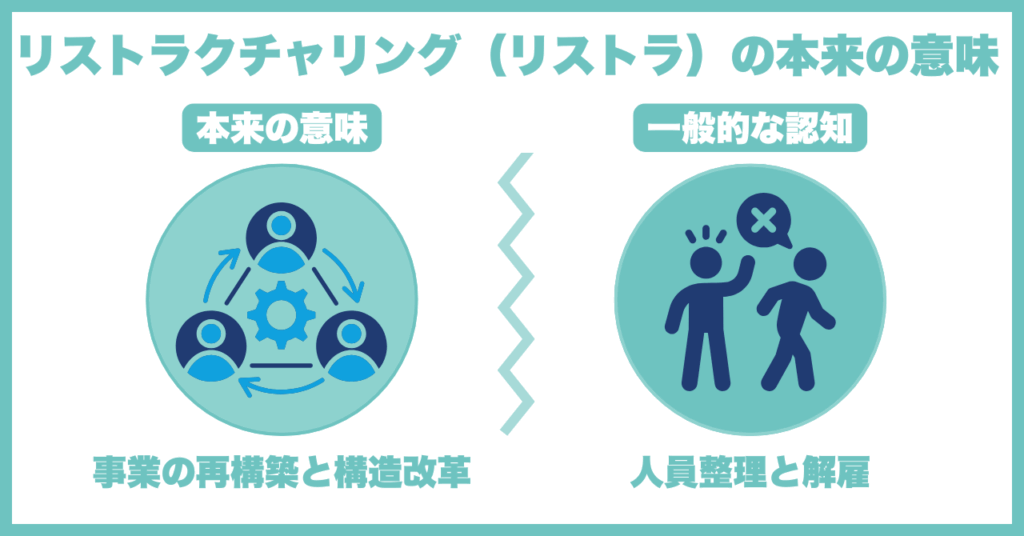

近年、「リストラ」という言葉をニュースなどで耳にする機会が増えています。多くの場合、人員削減や解雇といったネガティブなイメージで語られがちですが、本来の意味合いは異なります。リストラとは「リストラクチャリング(Restructuring)」の略であり、その本質は「事業の再構築」です。変化の激しい現代において、企業が持続的に成長していくためには、事業構造や組織体制を柔軟に見直し、最適化していくことが不可欠です。単に不採算部門を切り捨てる、あるいは業績悪化の穴埋めとして人員を削減するといった短期的な視点ではなく、将来の成長と競争力強化を見据えた戦略的な取り組みが求められています。この文脈におけるリストラは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)や、サステナビリティ経営への移行といった大きな経営変革と連動して語られることも少なくありません。

伝統的雇用システムの限界とジョブ型雇用へのシフト

かつて日本企業の強みとされてきた終身雇用制度や年功序列型の人事制度は、グローバル化の進展、テクノロジーの急速な進化、そして働き方の多様化といった大きな環境変化の中で、その限界を露呈しつつあります。これらの伝統的な雇用慣行は、時に変化への対応スピードを鈍化させ、イノベーションを阻害する要因ともなり得ます。特に、硬直化した組織構造や人事評価制度は、社員のエンゲージメント低下や、優秀な人材の流出を招くリスクも指摘されています。こうした背景から、多くの企業では、個々の職務内容や責任範囲を明確にし、それに基づいて評価や処遇を決定するジョブ型雇用への移行が進んでいます。ジョブ型雇用は、専門性の高い人材の獲得や育成、適材適所の人員配置を促進し、組織全体の生産性向上に貢献すると期待されています。

例えば、富士通では2020年4月から幹部社員を対象にジョブ型雇用を導入し、社員のキャリア自律を支援する仕組みを強化しています。日立製作所も2021年春からジョブ型人財マネジメントを導入し、2024年度中には全社員への適用を目指すなど、グローバル競争力強化に向けた人事制度改革を加速させています。資生堂では、グローバル市場での競争激化や生産性の課題に対応するため、国内の管理職を対象にジョブ型雇用を導入し、専門性の高い人材育成に取り組んでいます。これらの企業に共通するのは、変化の激しい事業環境の中で持続的に成長していくために、人事制度の変革が不可欠であるという認識です。

ジョブ型雇用について気になる方はこちらの記事を参考にして下さい。

グローバル競争とDX推進の必要性

また、グローバル市場での競争はますます激化しており、企業は常に変革を求められています。既存事業の収益性が低下したり、新たな成長分野への迅速なシフトが必要になったりする中で、従来の事業構造や人員構成のままでは対応が難しくなっています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波はあらゆる産業に及んでおり、AI、IoT、ビッグデータといった先端技術を活用して新たな価値を創造することが、企業の成長に不可欠となっています。

日本企業特有の構造的課題

こうした変革期においては、既存のスキルセットだけでは対応できない新たな職務が生まれ、一方で従来型の業務は自動化されたり、外部委託されたりするケースも増えています。日本企業が抱える構造的な課題、例えば、他国と比較して低いとされる労働生産性や、イノベーションを生み出す力の停滞なども、人員削減を含む大胆な構造改革を後押しする要因となっています。企業は、事業戦略と連動した人材戦略を策定し、将来必要となるスキルや能力を見極め、計画的な人員配置や育成、そして場合によっては外部からの獲得や、余剰人員の整理といった判断を迫られているのです。

リストラの歴史と日本企業の変化

日本におけるリストラの変遷

日本企業におけるリストラの歴史は、経済状況や社会構造の変化と共に、その様相を大きく変えてきました。かつての安定成長期から、バブル崩壊、そして近年のグローバル化とデジタル化の波に至るまで、リストラは常に企業経営の重要なテーマであり続けています。本章では、日本におけるリストラの歴史的変遷を辿り、それぞれの時代背景とリストラの特徴について解説します。

バブル崩壊後の「守りのリストラ」

日本におけるリストラの歴史を振り返ると、その様相は時代とともに大きく変化してきました。高度経済成長期には、「終身雇用」「年功序列」「企業内組合」という三種の神器に支えられ、企業は安定的な成長を遂げ、従業員もまた企業への帰属意識を強く持っていました。この時代には、大規模な人員削減としてのリストラは稀であり、むしろ人手不足が課題となることもありました。

しかし、1990年代初頭のバブル経済崩壊は、日本企業に大きな転換点を強いました。多くの企業が深刻な業績悪化に苦しみ、生き残りをかけた「守りのリストラ」が本格化します。この時期には、不採算部門の整理・縮小、希望退職者の募集、採用抑制といった形で、主に中高年層を対象とした人員削減が相次ぎました。山一證券や北海道拓殖銀行といった大手金融機関の破綻は、社会に大きな衝撃を与え、「会社は永遠ではない」という認識が広まるきっかけともなりました。この時代のリストラは、多くの場合、経営危機を回避するための緊急避難的な措置であり、痛みを伴うものでした。

リーマンショックと非正規雇用の問題

2000年代に入ると、ITバブルの崩壊やグローバル競争の激化を受け、リストラの動きは継続します。特に、電機業界や製造業など、国際競争にさらされる企業では、生産拠点の海外移転や事業再編に伴う人員削減が頻繁に行われました。そして、2008年のリーマンショックは、再び日本経済に大きな打撃を与え、自動車産業や輸出関連企業を中心に、派遣社員の雇い止めや大規模な希望退職者の募集が行われました。この時期のリストラは、非正規雇用者や若年層にも影響が及んだ点が特徴的です。

近年の「黒字リストラ」とその背景

しかし、近年ではリストラの様相が変化しつつあります。特筆すべきは、「黒字リストラ」と呼ばれる現象の増加です。業績が好調であるにもかかわらず、将来の成長を見据えて早期退職者を募集したり、事業再編に伴う人員整理を行ったりする企業が増えているのです。例えば、大手製薬会社が新薬開発への資源集中を理由に早期退職を募ったり、メガバンクが店舗網の再編やデジタル化推進のために人員体制を見直したりするケースが見られます。これは、企業がより戦略的かつ先を見越した形で、事業構造の変革と人員の最適化に取り組むようになったことの表れと言えるでしょう。背景には、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速、産業構造の変化、そして働き方の多様化といった、より根本的な変化への対応が求められていることがあります。もはや、過去の成功体験や既存のビジネスモデルに安住することは許されず、常に自己変革を続けることが企業存続の条件となっているのです。

黒字でもリストラ?「攻めのリストラ」の狙いと背景

未来志向の経営戦略としての「攻めのリストラ」

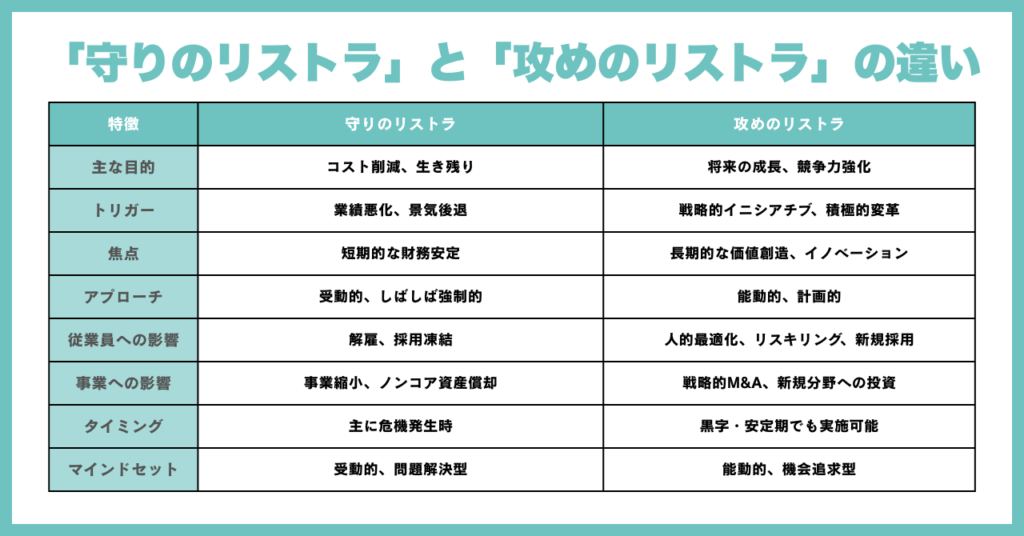

従来のリストラが主に業績悪化への対応策であったのに対し、近年注目される「攻めのリストラ」は、企業が将来の成長と競争力強化を目指すための積極的な経営戦略です。たとえ黒字経営であっても、変化の激しい市場環境に対応し、持続的な成長を遂げるためには、事業ポートフォリオの最適化や組織構造の変革が不可欠となります。本章では、なぜ企業が黒字でもリストラを行うのか、その具体的な狙いと背景について解説します。

事業ポートフォリオの戦略的再編

では、なぜ業績が好調な企業までもが人員削減に踏み切るのでしょうか。その背景には、単なるコスト削減に留まらない、「攻めのリストラ」という明確な戦略的意図があります。これは、短期的な業績に左右されることなく、中長期的な視点から企業価値を持続的に向上させるための、積極的かつ計画的な経営判断と言えます。

第一に、将来の成長に向けた事業ポートフォリオの再編です。企業は、市場の成長性、自社の競争優位性、収益性などを多角的に分析し、既存事業の将来性を見極める必要があります。その結果、成長が見込めない事業や、コア事業とのシナジーが薄い事業からは戦略的に撤退し、AI、IoT、再生可能エネルギー、ヘルスケアといった有望な新規事業や成長分野へ経営資源を集中投下することが求められます。例えば、ある大手電機メーカーは、家電事業を縮小し、BtoBのソリューション事業やエネルギー関連事業に注力するために、大規模な事業再編とそれに伴う人員の再配置・削減を行いました。この過程で、既存事業に従事していた人員の再配置や、場合によっては削減が避けられないケースも出てきますが、これは企業全体の成長と発展のためには不可欠な判断となります。

新規事業・成長分野への投資原資確保

第二に、新規事業への投資原資の確保です。新たな技術開発、革新的な製品・サービスの創出、未開拓市場への進出には、多額の研究開発費、設備投資、マーケティング費用などが必要となります。人員の最適化によって生み出されたコスト削減分や、不採算事業の売却によって得られた資金を、こうした未来への投資に戦略的に振り向けることで、企業は持続的な成長エンジンを構築することを目指します。特に、研究開発型企業や、グローバル市場で競争する企業にとっては、継続的な投資が生命線となります。

組織の活性化とダイバーシティ推進

第三に、組織の若返りや活性化、そしてダイバーシティの推進です。長年同じ組織構造や人員構成が続くと、組織の硬直化、意思決定の遅延、新しいアイデアの枯渇といった「大企業病」とも言える症状が現れることがあります。戦略的な人員の入れ替えや、多様なバックグラウンド、新しいスキル・価値観を持つ人材の登用は、組織に新たな風を吹き込み、イノベーションを促進する効果が期待できます。早期退職制度などを活用してベテラン社員に新たなキャリアの選択肢を提示する一方で、若手や中途採用者を積極的に登用し、組織の新陳代謝を図る企業も増えています。これにより、組織全体の活力向上や、変化への対応力強化を目指します。

高コスト体質の改善と収益性向上

第四に、高コスト体質の改善と収益性向上です。たとえ黒字であっても、同業他社と比較して売上高総利益率や営業利益率が低い場合、あるいは固定費比率が高い場合には、経営の効率化が求められます。特に、間接部門の業務プロセスを見直し、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などのテクノロジーを活用して効率化を図ったり、重複する機能を集約したりすることで、コスト構造を抜本的に改革する必要があります。人員の最適化は、こうした高コスト体質からの脱却と、より筋肉質な企業体質への転換を図るための有効な手段の一つとなり得ます。

このように、「攻めのリストラ」は、目先の業績に一喜一憂するのではなく、中長期的な視点から企業価値を高めるための重要な構造改革の一環として位置づけられるのです。それは、経営者が将来のリスクを予見し、先手を打って変革を断行するリーダーシップの表れとも言えるでしょう。

人員削減がもたらす企業のメリットと構造改革

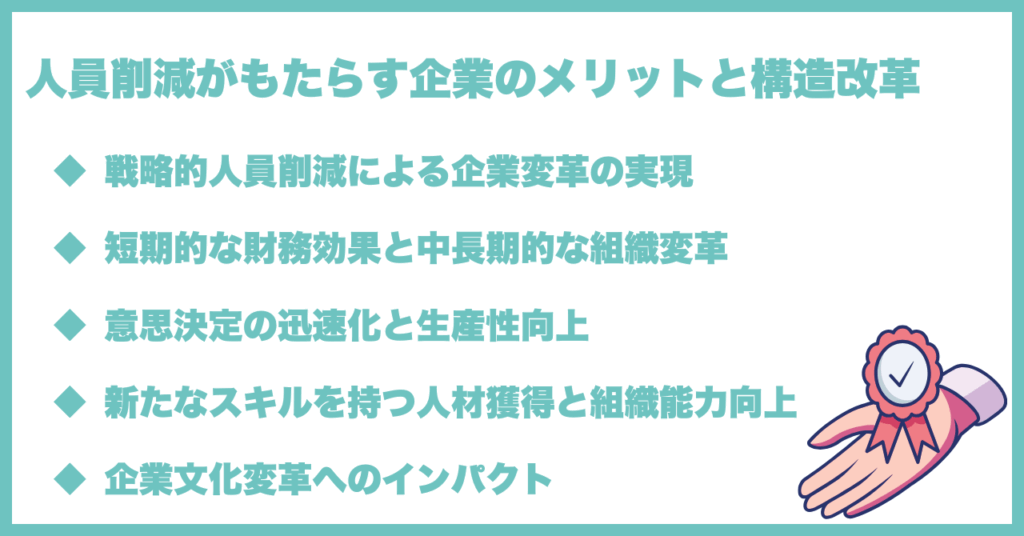

戦略的人員削減による企業変革の実現

「攻めのリストラ」の一環として行われる戦略的な人員削減は、企業に短期的な財務効果だけでなく、中長期的な組織変革をもたらす可能性を秘めています。適切に実行された場合、企業は生産性の向上、意思決定の迅速化、そして新たな成長機会の創出といった多くのメリットを享受できます。本章では、人員削減が企業にもたらす具体的なメリットと、それがどのように構造改革に結びつくのかを解説します。

短期的な財務効果と中長期的な組織変革

戦略的な人員削減、すなわち「攻めのリストラ」は、適切に実行されれば、企業に様々なメリットをもたらし、持続的な成長に向けた構造改革を加速させます。

まず、短期的には人件費の削減による財務効果が期待できます。固定費の大部分を占める人件費を適正化することで、企業の損益分岐点を引き下げ、収益性を改善することができます。これにより、キャッシュフローが改善され、新たな投資余力の創出や財務体質の強化につながります。ただし、退職金の支払いなど一時的な費用が発生する場合もあるため、短期的な財務効果だけでなく、中長期的な視点での費用対効果を慎重に検討する必要があります。

意思決定の迅速化と生産性向上

しかし、より重要なのは、構造改革を通じた中長期的なメリットです。組織のスリム化は、階層を減らし、意思決定の迅速化を促します。これにより、市場の変化や顧客ニーズへの対応スピードが向上し、競争優位性を確立しやすくなります。また、事業の選択と集中を進めることで、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をより成長性の高い分野や自社の強みが生かせる領域に集中的に投下できるようになり、結果として企業全体の生産性の向上やイノベーションの創出、そして国際競争力の強化につながります。例えば、GE(ゼネラル・エレクトリック)のジャック・ウェルチ元CEOが断行した「選択と集中」戦略は、事業ポートフォリオを大胆に見直し、各事業分野でナンバーワンかナンバーツーの地位を確立することを目指したもので、その後のGEの成長の礎となりました。

新たなスキルを持つ人材獲得と組織能力向上

さらに、人員の最適化は、新しいスキルや専門性を持つ人材を獲得し、組織全体の能力を向上させる機会ともなり得ます。既存の事業や組織構造に最適化された人材だけでなく、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進できるIT人材、グローバル市場で活躍できる国際感覚豊かな人材、新たなビジネスモデルを創造できるイノベーティブな人材など、企業の将来戦略に必要な人材像を明確にし、外部からの積極的な採用や、社内人材のリスキリング(学び直し)・アップスキリングを通じて、組織全体の能力開発を図ることが重要です。これにより、企業は変化への適応力を高め、新たな成長機会を捉えることができます。

企業文化変革へのインパクト

そして、「攻めのリストラ」は、企業文化の変革を促す強力なきっかけにもなります。従来の年功序列的で安定志向の文化から、成果主義に基づき、挑戦を奨励し、多様な価値観を尊重するオープンでダイナミックな文化へと転換することで、社員のエンゲージメントやモチベーション向上、そして組織全体の創造性やイノベーションの創出が期待できるでしょう。ただし、リストラの過程で従業員の不安感や不信感が高まると、かえって企業文化が悪化するリスクもあるため、経営者は変革の必要性やビジョンを丁寧に説明し、従業員との対話を重ね、透明性の高いプロセスで進めることが不可欠です。

AI活用による業務効率化と人員削減のリアル

AI時代の人員戦略と「攻めのリストラ」

AI技術の急速な進化は、企業の業務効率化に革命をもたらすと同時に、人員戦略にも大きな影響を与えています。「攻めのリストラ」を検討する上で、AIの活用は避けて通れないテーマです。本章では、AI導入による業務自動化の現状、AIと人間の協働のあり方、そしてAI時代に求められる人材育成の重要性について解説し、「攻めのリストラ」におけるAI活用の位置づけを明らかにします。

AI導入による業務自動化の事例

近年、AI(人工知能)技術の進化は目覚ましく、チャットGPTに代表される生成AIの登場は社会に大きなインパクトを与えています。AIは、画像認識、自然言語処理、予測分析など多岐にわたる分野で活用され、様々な業務の自動化や効率化を可能にしています。AIの活用は、企業の生産性向上に大きく貢献する一方で、人員配置や雇用構造にも大きな影響を与え始めています。

国内外の先進企業では、AIを導入することで定型的な事務作業(データ入力、書類作成、伝票処理など)、コールセンターにおける顧客対応の一部(FAQ対応、一次受付など)、製造ラインにおける品質検査や異常検知、さらにはマーケティングにおける顧客分析や広告配信の最適化などを自動化し、大幅な業務効率化とコスト削減を実現する事例が相次いでいます。例えば、三菱UFJ銀行では、RPAとAIを組み合わせることで、年間数万時間規模の業務量削減効果を見込んでいます。また、ヤマト運輸では、AIを活用した集荷依頼の自動応答システムを導入し、オペレーターの業務負荷軽減と顧客満足度向上を図っています。これらのAI活用は、結果として一部業務における人員削減につながるケースも少なくありません。特に、ルーティンワークや単純作業に従事する人材は、AIによる代替のリスクが高いと言われています。

AIと人間の協調・協働の重要性

しかし、AIの役割は単なる人員削減の道具ではありません。むしろ、AIに任せられる業務はAIに任せ、人間はより創造的で、高度な判断が求められる、共感力やコミュニケーション能力が重要となる付加価値の高い業務に集中するという、AIと人間の協調・協働こそが重要です。

リスキリングとAI人材育成の必要性

AI時代に求められるのは、AIを効果的に使いこなし、AIでは代替できない人間の強みを発揮して、新たな価値を生み出せる人材です。そのため、企業は人員削減だけでなく、社員のリスキリング(学び直し)やアップスキリングを積極的に支援し、データサイエンティスト、AIエンジニア、AI倫理の専門家といったAI関連スキルを持つ人材の育成・獲得にも注力する必要があります。

「攻めのリストラ」におけるAI活用の位置づけ

AIの活用は、単に既存の業務を置き換えるだけでなく、業務プロセスの抜本的な見直しや、新たなビジネスモデルの創出、そして組織構造の変革を伴うものです。したがって、「攻めのリストラ」の一環として、AI導入を経営戦略の中心に据え、全社的に取り組むべき重要な課題と言えるでしょう。その際には、AI導入の目的を明確にし、費用対効果を検証し、従業員への十分な説明と教育を行い、倫理的な配慮も忘れず、段階的に導入を進めていくことが成功の鍵となります。

まとめ

本記事では、「攻めのリストラ」をテーマに、その本質的な意味、現代における必要性、歴史的変遷、具体的な狙いと背景、企業にもたらすメリット、そしてAI技術の進化との関連性について、多角的に解説してきました。「攻めのリストラ」は、一部で持たれるネガティブなイメージとは異なり、企業が変化の激しい時代を生き抜き、持続的な成長を遂げるために不可欠な、前向きで戦略的な経営判断です。それは、過去の成功体験に囚われず、未来志向で事業と組織を再構築する勇気ある決断と言えるでしょう。

重要なのは、単なる場当たり的な人員削減に終始するのではなく、企業の明確なビジョンと長期的な経営戦略に基づいて、戦略的な人員最適化を行うことです。事業ポートフォリオの再編と連動した人材ポートフォリオの構築、ジョブ型雇用への移行と適切な評価制度の設計、社員一人ひとりの能力開発とキャリア自律の支援、そして変化に強くイノベーションを生み出す組織文化の醸成が求められます。これらは、経営トップの強いリーダーシップと、人事部門の専門的な知見、そして全社員の理解と協力があって初めて実現可能です。

外部専門家活用の有効性

このような複雑かつ影響の大きい戦略的人員最適化を成功に導くためには、客観的な分析力、豊富な専門知識、そして変革推進の実行力を持つ外部パートナーの活用が極めて有効です。

「すごい人事コンサルティング」の提供価値と実績

「すごい人事コンサルティング」は、多様な業界における豊富なコンサルティング経験と、人事戦略・組織開発・人材育成に関する最新の知見に基づき、お客様の経営課題や事業戦略に深く寄り添い、現状分析から課題特定、戦略策定、具体的な施策の実行、そして効果検証と定着化までをトータルでサポートいたします。

例えば、以下のようなお悩みや課題をお持ちの経営者様・人事責任者様は、ぜひ一度「すごい人事コンサルティング」にご相談ください。

- ・中長期的な経営計画はあるが、それを実現するための具体的な人事戦略が描けていない。

- ・事業再編やM&Aに伴う人員計画を策定したいが、何から手をつければ良いかわからない。また、組織文化の融合にも課題を感じている。

- ・ジョブ型雇用への移行を検討しているが、自社の実情に合った制度設計や、従業員への丁寧な説明・コミュニケーションプランの策定が難しい。

- ・AIやDXを全社的に推進したいが、それに伴う人材育成戦略や、既存業務の見直し、組織変革の具体的な進め方がわからない。

- ・社員のエンゲージメントを高め、自律的なキャリア形成を支援し、イノベーションを生み出すダイナミックな組織文化を醸成したいが、具体的な打ち手が見えない。

「すごい人事コンサルティング」は、これらの課題に対し、データに基づいた客観的な現状分析から始め、お客様との密なコミュニケーションを通じて本質的な課題を特定し、オーダーメイドの解決策をご提案します。

変化の時代を乗り越え、企業価値を飛躍的に高めるために。ぜひ、「すごい人事コンサルティング」と共に、未来を切り拓く戦略的人事の実現に向けて、最初の一歩を踏み出しませんか。まずはお気軽にお問い合わせいただき、貴社の課題やお考えをお聞かせください。経験豊富なコンサルタントが、親身に対応させていただきます。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。