10社の開示事例から紐解く|人的資本経営とは?徹底解説

現代のビジネス環境において、企業の競争優位性を決定する要因は大きく変化しています。従来の有形資産中心の経営から、知識や技術、人材といった無形資産の重要性が急速に高まる中で、特に注目を集めているのが「人的資本経営」という概念です。

2023年3月期決算から、日本の上場企業約4,000社に対して人的資本に関する情報開示が義務化されたことで、多くの経営者や人事責任者の方々が、この新しい経営アプローチについて深く理解する必要に迫られています。しかし、人的資本経営は単なる情報開示の対応にとどまらず、企業の持続的成長と競争力強化を実現するための根本的な経営変革を意味しています。

本記事では、人的資本経営の基本的な概念から、なぜ今この考え方が注目されているのかという社会的背景、そして実際の情報開示をどのように進めていけばよいのかという実践的な手順まで、経営者・人事責任者の皆様が知っておくべき重要なポイントを包括的に解説いたします。人材を単なるコストではなく、企業価値を創造する「資本」として捉え直すことで、どのような変化と成果が期待できるのか、具体的な事例とともにお伝えしていきます。

目次

人的資本経営とは何か

人的資本経営の基本的な定義

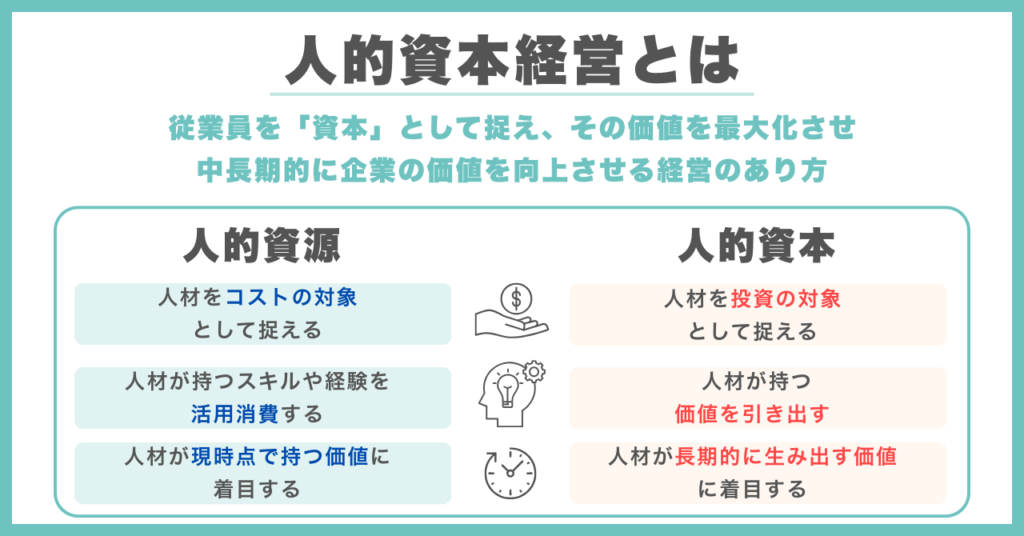

人的資本経営とは、経済産業省の定義によれば「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」を指します。この定義の背景には、従来の人事管理における根本的なパラダイムシフトがあります。

これまで多くの企業では、人材を「人的資源」として位置づけ、主にコスト管理の対象として扱ってきました。しかし、人的資本経営では、人材を「人的資本」として捉え直し、企業の成長と価値創造を担う重要な投資対象として認識します。この考え方の転換は、単なる用語の変更ではなく、経営における人材の位置づけと活用方法を根本的に見直すことを意味しています。

人的資本という概念は、1960年代にシカゴ大学の経済学者ゲイリー・ベッカーによって提唱された理論に基づいています。ベッカーは、個人が持つ知識、技能、経験、健康状態などが、将来の収益を生み出す能力として機能することを示し、これらを「資本」として捉える重要性を説きました。現代の企業経営においても、この理論的基盤は極めて有効であり、特に知識集約型産業やイノベーション主導の事業においては、人的資本の質と量が企業の競争力を直接的に左右する要因となっています。

人的資本経営の3つの視点

人的資本経営を実践するためには、3つの重要な視点を理解する必要があります。

第一の視点は「人材戦略と経営戦略の連動」です。従来の人事管理では、人材戦略が経営戦略から独立して策定されることが多く、結果として人材の配置や育成が事業目標の達成に直結しないという課題がありました。人的資本経営では、事業戦略の実現に必要な人材要件を明確に定義し、その要件を満たす人材の獲得、育成、配置を戦略的に行います。これにより、人材投資の効果を最大化し、事業成果に直接貢献する人材マネジメントが可能になります。

第二の視点は「投資対象としての人材」です。人材に対する支出を単なるコストとして捉えるのではなく、将来のリターンを期待する投資として位置づけます。研修費用、福利厚生、働き方改革への投資などは、従業員の能力向上、エンゲージメント向上、生産性向上を通じて、最終的に企業の収益性向上に寄与する投資として評価されます。この視点により、人材関連の予算配分や施策の優先順位付けが、より戦略的かつ合理的に行われるようになります。

第三の視点は「中長期的な企業価値向上」です。人的資本経営は、短期的な業績改善だけでなく、持続可能な企業成長を目指します。優秀な人材の獲得と定着、組織能力の継続的な向上、イノベーション創出力の強化などを通じて、企業の長期的な競争優位性を構築します。この視点は、株主をはじめとするステークホルダーからの期待にも応えるものであり、企業の市場価値向上にも直接的に貢献します。

従来の人事管理との違い

人的資本経営と従来の人事管理の違いは、単なる手法の違いではなく、根本的な思考の枠組みの違いにあります。

まず、コスト中心の考え方からROI(投資収益率)重視への転換があります。従来の人事管理では、人件費や研修費用などの人材関連コストをいかに削減するかが重要な課題でした。しかし、人的資本経営では、人材への投資がどれだけのリターンを生み出すかという投資効果の測定と最大化が重視されます。例えば、研修プログラムの評価においても、単に費用の多寡ではなく、研修を受けた従業員の生産性向上や新たなスキル習得による事業貢献度が評価指標となります。

次に、短期的管理から長期的投資への視点の変化があります。従来の人事管理は、四半期や年度単位での人員配置や業績管理が中心でしたが、人的資本経営では、3年から5年、場合によってはそれ以上の長期的な視点で人材戦略を策定します。これにより、人材の育成や組織能力の構築に必要な時間を確保し、持続的な成長基盤を築くことが可能になります。

さらに、管理から価値創造へのパラダイムシフトも重要な違いです。従来の人事管理は、既存の人材をいかに効率的に管理し、規律を保つかに重点が置かれていました。一方、人的資本経営では、人材が持つ潜在能力を最大限に引き出し、新たな価値を創造することに焦点が当てられます。これは、従業員のエンゲージメント向上、創造性の発揮、自律的な成長を促進する環境づくりを重視することを意味しています。

このような違いを理解することで、経営者や人事責任者は、単なる制度や仕組みの変更ではなく、組織全体の意識改革と文化変革を伴う取り組みとして人的資本経営を推進することができるようになります。

人的資本経営が注目される背景

社会・経済環境の変化

デジタル化や脱炭素化、コロナ禍による働き方の変化といった急速な社会・経済環境の変化、そして日本においては生産年齢人口の減少という背景から、企業は人材の価値と重要性を根本的に見直し、人材を資本として捉え、その能力を最大限に引き出す人的資本経営への注目が非常に高まっています。

投資家・ステークホルダーの意識変化

投資家やステークホルダーの意識変化も、人的資本経営への注目を高める重要な要因となっています。特に、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大は、企業の人材マネジメントに対する外部からの関心を大幅に高めています。

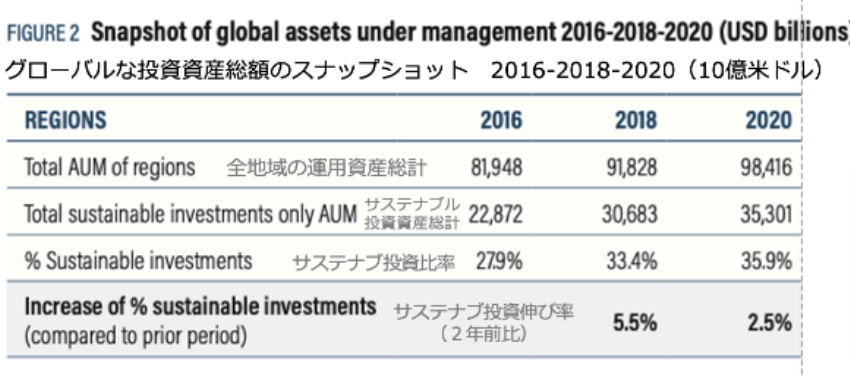

ESG投資の市場規模は世界的に急速に拡大しており、Global Sustainable Investment Allianceの調査によると、2020年時点で世界のESG投資残高は35.3兆ドルに達し、全投資資産の約36%を占めています。この中で、「S(社会)」の要素として、企業の人材マネジメント、ダイバーシティ、労働環境、従業員の健康・安全などが重要な評価項目となっています。投資家は、これらの要素が企業の長期的な持続可能性と収益性に大きく影響すると認識しており、人的資本に関する情報開示を強く求めています。

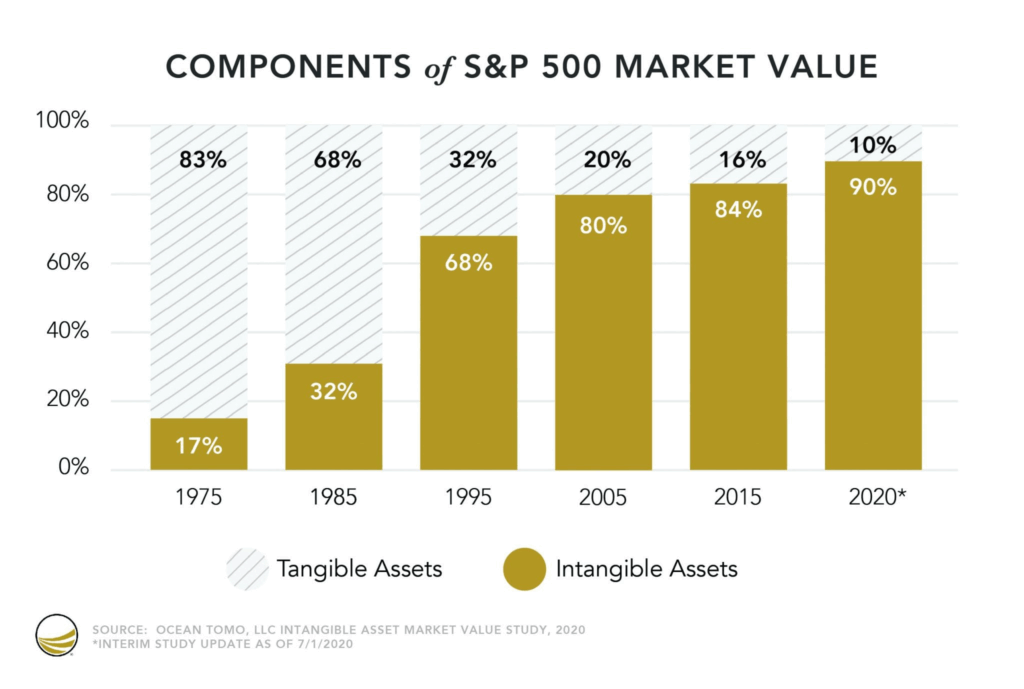

無形資産への注目も、投資家の意識変化を示す重要な指標です。米国のS&P500企業の市場価値に占める無形資産の割合は、1975年の17%から2020年には90%まで上昇しています。この無形資産の中核を成すのが人的資本であり、企業の競争力と将来性を評価する上で、人材の質と量、組織能力、企業文化などが重要な判断材料となっています。

機関投資家の中には、投資先企業に対して人的資本に関する詳細な情報開示を求める動きも活発化しています。例えば、世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、投資先企業のCEOに宛てた年次書簡において、人的資本の重要性と適切な情報開示の必要性を繰り返し強調しています。このような投資家からの圧力は、企業が人的資本経営に真剣に取り組む強いインセンティブとなっています。

法的・制度的要請の強化

人的資本経営への注目は、法的・制度的な要請の強化によっても後押しされています。日本においては、2023年3月期決算から有価証券報告書での人的資本情報の開示が義務化されたことが、企業の取り組みを加速させる大きな転換点となりました。

この義務化の背景には、2020年9月に経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート」の影響があります。同レポートは、企業価値向上における人的資本の重要性を明確に示し、投資家と企業の対話を促進するための情報開示の必要性を提言しました。その後、2021年6月にはコーポレートガバナンス・コードが改訂され、人的資本に関する記載が盛り込まれました。

有価証券報告書での開示義務化は、「企業内容の開示に関する内閣府令」の改正により実現されました。対象となるのは有価証券報告書を提出する約4,000社の大手企業で、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針、これらの方針に関する指標の内容と目標・実績の開示が求められています。

海外での規制動向も、日本企業の取り組みに影響を与えています。米国では、2020年8月にSEC(証券取引委員会)が人的資本に関する情報開示を義務化し、EU(欧州連合)でも企業サステナビリティ報告指令(CSRD)により、2024年から段階的に人的資本を含む非財務情報の開示が義務化されています。グローバルに事業を展開する日本企業にとって、これらの海外規制への対応も重要な課題となっています。

競争優位性確保の必要性

現代のビジネス環境において、人的資本は企業の競争優位性を決定する最も重要な要素の一つとなっています。この認識が、人的資本経営への注目を高める根本的な理由となっています。

人材獲得競争の激化は、多くの業界で深刻な課題となっています。特に、IT、バイオテクノロジー、再生可能エネルギーなどの成長分野では、専門性の高い人材の需要が供給を大幅に上回っており、優秀な人材の獲得が企業の成長を左右する決定的な要因となっています。このような環境下では、単に高い報酬を提示するだけでなく、魅力的な企業文化、成長機会、働きがいのある環境を提供することが人材獲得の鍵となります。人的資本経営は、これらの要素を戦略的に設計し、実現するためのフレームワークを提供します。

イノベーション創出の重要性も、人的資本経営への注目を高めています。デジタル化の進展により、製品やサービスのライフサイクルが短縮し、継続的なイノベーションが企業の存続に不可欠となっています。イノベーションは、優秀な人材の創造性、多様な視点の組み合わせ、組織的な学習能力によって生み出されます。人的資本経営は、これらの要素を最大化するための人材戦略と組織設計を可能にします。

組織の持続可能性も重要な観点です。急速な環境変化に対応し、長期的に成長を続けるためには、組織自体が学習し、適応し、進化する能力を持つ必要があります。この組織能力は、個々の従業員の能力と、それらを統合・活用する組織的な仕組みによって決まります。人的資本経営は、個人と組織の両レベルでの能力開発を統合的に推進し、持続可能な競争優位性を構築するための枠組みを提供します。

ブランド価値向上の観点からも、人的資本経営の重要性が認識されています。優秀な人材を惹きつけ、従業員満足度の高い企業は、顧客や取引先からの信頼も高く、ブランド価値の向上につながります。また、ESG投資の拡大により、人材マネジメントの質が企業の社会的評価に直接影響するようになっており、ブランド価値と企業価値の向上において人的資本経営が果たす役割はますます重要になっています。

人的資本経営の開示事例10選

人的資本経営の情報開示を効果的に行うためには、先進企業の具体的な取り組み事例を参考にすることが重要です。ここでは、金融庁が「記述情報の開示の好事例集」で評価した企業を中心に、10社の優れた開示事例をご紹介します。

事例1:三井物産株式会社

三井物産は、人的資本経営の開示において最も包括的で戦略的なアプローチを取っている企業の一つです。同社の開示が高く評価されている理由は、人材戦略を体系的に整理しながら解説している点にあります。

◾️開示の特徴

•人的資本に関するガバナンス体制を簡潔かつ明確に記載

•持続的価値創造のために求められる人材像を視覚的にわかりやすく提示

•4つの人材戦略(強い「個」の育成、インクルージョン、戦略的適材配置、ウェルビーイング)における具体的取り組みを詳細に記載

•リスクタイプごとのリスク対応策を端的に整理

•人材戦略に関する指標と目標、複数年分の実績を定量的に開示

三井物産の開示では、企業理念から人材戦略、具体的な施策、成果指標まで一貫したストーリーが構築されており、投資家や株主にとって理解しやすい構成となっています。

事例2:双日株式会社

双日は、数値の変化と取り組み内容が明確にわかる開示で評価されています。特に、前中期経営計画における人材戦略の振り返りと、設定した人材KPIについての取り組み状況や推移を詳細に示している点が特徴的です。

◾️開示の特徴

•前中期経営計画の人材戦略に対する具体的な振り返り

•人材KPIの設定根拠と達成状況の詳細な分析

•数値データの時系列変化を視覚的に表現

•取り組みの成果と課題を率直に開示

事例3:ニデック株式会社

ニデックは、戦略や実績を数値とグラフで具体的に示すことで高い評価を得ています。創業以来の企業文化と人材戦略の連動性を明示し、長期的な視点での人的資本経営の取り組みを効果的に伝えています。

◾️開示の特徴

•創業理念と人材戦略の一貫性を明確に表現

•定量的データをグラフや図表で視覚化

•長期的な人材育成の成果を具体的な数値で示す

•技術革新と人材開発の関連性を明確に説明

事例4:積水ハウス株式会社

積水ハウスは、人材採用の取り組みが流入経路別でわかりやすく整理されている点で評価されています。採用チャネル別の詳細な分析と戦略的なアプローチが明確に示されています。

◾️開示の特徴

•採用チャネル別の詳細な分析と効果測定

•多様な人材確保のための戦略的取り組み

•採用から定着までの一貫した人材マネジメント

•地域別・職種別の採用戦略の差別化

事例5:オムロン株式会社

オムロンは、人的資本を活用した企業価値向上の測定指標として「人的創造性」という独自の指標を設定している点が特徴的です。2024年度には2021年度比+7%を目標として掲げています。

◾️開示の特徴

•独自の人的資本指標「人的創造性」の設定

•女性管理職数・比率、男性育児休業取得率、男女賃金格差の詳細開示

•ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の体系的な整理

•人的資本投資の効果測定方法の明確化

事例6:第一生命ホールディングス株式会社

第一生命ホールディングスは、人材育成と社内環境整備に関する指標を明確に設定し、具体的な数値で実績と目標を公開している点で評価されています。

◾️開示の特徴

•「事業戦略に伴う人財シフト等」「次世代グローバル経営リーダー候補」「女性組織長比率」「Myキャリア制度における公募職数」の具体的指標設定

•管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率、労働者の男女の賃金格差の詳細開示

•人材育成方針と社内環境整備方針の明確な区分と説明

事例7:村田製作所株式会社

村田製作所は、人材を価値創造の中核として位置づけ、「人材の獲得と育成」「従業員エンゲージメントの向上」「多様な人材の活躍」を重要課題として体系的に取り組んでいる点が評価されています。

◾️開示の特徴

•従業員エンゲージメント肯定回答比率の具体的目標設定(2024年度70%以上、2030年度76%)

•管理職に占める女性従業員の割合、男性育児休業取得率、男女賃金格差の開示

•人材戦略と事業戦略の連動性の明確化

•長期的な人材育成目標の設定

事例8:戸田建設株式会社

戸田建設は、「人材開発」「働きがい改革」「ダイバーシティ&インクルージョン」の各項目について、具体的な施策と成果を詳細に開示している点で評価されています。

◾️開示の特徴

•次世代経営人材育成のためのキャリアコーチによる1on1コーチングの実施

•LGBTQが働きやすい制度・環境整備(LGBTQガイドブック発行、研修実施)

•女性従業員比率、女性管理職比率、女性役員比率の包括的な開示

•具体的な制度改革と効果測定の実施

事例9:明治ホールディングス株式会社

明治ホールディングスは、「ダイバーシティ&インクルージョン」「健康経営」「人材開発」「労働安全」を重要テーマとして掲げ、分科会を設置するなど組織的な取り組みを行っている点が特徴的です。

◾️開示の特徴

•研修の受講人数・平均受講時間・平均受講費用の詳細開示

•女性リーダー数、中核人材キャリア入社比率、管理職グローバル人材の長期目標設定(2026年度、2040年度、2050年度)

•障がい者雇用率、男性従業員育児休業取得率の継続的な改善

•組織横断的な推進体制の構築

事例10:住友商事株式会社

住友商事は、2020年9月に制定した「グローバル人材マネジメントポリシー」で掲げる「目指す個の姿」と「目指す組織の姿」を明確に示し、具体的な支援制度を充実させている点で評価されています。

◾️開示の特徴

•子のみを連れて海外に駐在する従業員への支援制度の導入

•仕事と育児・介護の両立支援ハンドブックの作成

•育児コンサルタントサービスの導入、保育施設との提携

•アンコンシャスバイアス等に関する各種研修の実施

•社員エンゲージメント指数、社員を活かす環境指数、女性管理職比率の実績と目標の明確化

開示事例から学ぶ成功のポイント

これらの優良事例から、効果的な人的資本開示に共通する要素を抽出すると、以下のポイントが重要であることがわかります。

✔︎ 戦略的一貫性の確保

すべての優良事例において、企業の経営戦略と人材戦略が明確に連動しており、人的資本への投資が事業目標の達成にどのように貢献するかが具体的に示されています。✔︎ 定量的指標と定性的説明のバランス

数値データだけでなく、その背景にある取り組みや考え方を丁寧に説明することで、投資家や株主の理解を深めています。✔︎ 長期的視点の明示

短期的な成果だけでなく、中長期的な人材育成目標や組織変革の方向性を明確に示すことで、持続的な企業価値向上への取り組みを表現しています。✔︎ 具体的な施策と成果の開示

抽象的な方針だけでなく、具体的な制度や施策、その効果測定結果を開示することで、取り組みの実効性を示しています。✔︎ ステークホルダーへの配慮

投資家、従業員、顧客など、様々なステークホルダーの関心事項を考慮した情報開示を行っています。

これらの事例を参考にすることで、自社の人的資本経営の取り組みをより効果的に開示し、ステークホルダーからの理解と支持を得ることが可能になります。

人的資本の情報開示について

情報開示義務化の概要

日本における人的資本の情報開示義務化は、企業の透明性向上と投資家の適切な投資判断を支援することを目的として実施されました。2023年3月31日以降に終了する事業年度にかかる有価証券報告書から適用が開始され、対象となるのは有価証券報告書を提出する約4,000社の大手企業です。

この義務化の法的根拠は、2023年1月に公布・施行された「企業内容の開示に関する内閣府令」の改正にあります。改正の背景には、企業価値の源泉が有形資産から無形資産へとシフトする中で、人的資本が企業の持続的成長と競争力の重要な要素として認識されるようになったことがあります。

義務化の目的は、単なる情報開示の強制ではなく、企業が自社の人的資本の価値を正確に把握し、戦略的な人材投資を促進することにあります。また、投資家にとっては、企業の将来性を評価するための重要な判断材料を提供することで、より適切な投資判断を可能にします。

対象企業は、有価証券報告書の「従業員の状況」の項目において、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針、社内環境整備の方針、これらの方針に関する指標の内容、当該指標の目標と実績を記載することが求められています。

開示が求められる7分野19項目

人的資本の情報開示において、内閣官房が2022年8月に策定した「人的資本可視化指針」では、望ましい開示項目として7分野19項目が示されています。これらの項目は、ISO30414(人的資本に関する情報開示のガイドライン)を参考に、日本企業の実情を踏まえて設定されました。

人材育成分野

この分野では、企業が従業員の能力向上にどの程度投資しているかを示す指標が含まれます。具体的には、研修費用(従業員一人当たりの年間研修費用)、研修時間(従業員一人当たりの年間研修時間)、研修受講率(対象者に対する研修受講者の割合)が挙げられています。これらの指標により、企業の人材育成への取り組み度合いと投資効果を測定することができます。

エンゲージメント分野

従業員の会社に対する愛着度や貢献意欲を測る分野です。従業員エンゲージメント(従業員の会社に対する愛着度や貢献意欲の度合い)と従業員満足度(職場環境、待遇、仕事内容等に対する従業員の満足度)が主要な指標となります。これらは、従業員の定着率や生産性に直接影響する重要な要素です。

流動性分野

人材の流入と流出に関する指標を含む分野です。離職率(一定期間における離職者数の従業員数に対する割合)と内部登用率(管理職等への昇進者に占める内部昇進者の割合)が設定されています。これらの指標は、企業の人材マネジメントの効果性と組織の安定性を示します。

ダイバーシティ分野

組織の多様性に関する指標が含まれる分野です。女性管理職比率、男性育児休業取得率、障がい者雇用率、中途採用比率が主要な指標となります。これらは、企業のインクルージョンの取り組みと多様な人材の活用状況を示す重要な指標です。

健康・安全分野

従業員の健康と安全に関する企業の取り組みを示す分野です。労働災害度数率、メンタルヘルス不調による休職率、健康診断受診率、ストレスチェック受検率が含まれます。これらの指標は、従業員の健康管理と安全な職場環境の提供に対する企業の姿勢を表します。

労働慣行分野

企業と労働者との関係性の公正性を測る分野です。労働慣行(労働時間、有給休暇取得率等)、児童労働と強制労働(サプライチェーンを含む児童労働・強制労働の防止策)、賃金の公正性(同一労働同一賃金の実現状況等)が主要な項目となります。

コンプライアンス・リスクマネジメント分野

企業の法令遵守とリスク管理体制に関する分野です。汚職・腐敗(汚職・腐敗防止に関する方針と実績)、差別・ハラスメント(差別・ハラスメント防止に関する方針と実績)、法令違反(労働関連法令違反の件数と対応状況)が含まれます。

有価証券報告書での必須開示項目

有価証券報告書において必須となる開示項目は、7分野19項目の中でも特に重要度が高いとされる項目に絞られています。具体的には、以下の4つの要素の開示が義務付けられています。

人材の多様性の確保を含む人材育成の方針

企業がどのような人材育成の考え方を持ち、多様性の確保をどのように位置づけているかを明確に示す必要があります。この方針は、企業の経営戦略と連動し、具体的な取り組み内容を含むことが求められます。

社内環境整備の方針

従業員が能力を最大限に発揮できる職場環境をどのように整備するかについての方針を示します。働き方改革、健康経営、ワークライフバランスの推進などが含まれます。

これらの方針に関する指標の内容

上記の方針を実現するために設定した具体的な指標(KPI)の内容を明示します。指標は定量的で測定可能なものである必要があり、方針との関連性が明確でなければなりません。

当該指標の目標・実績

設定した指標について、具体的な目標値と実績値を開示します。複数年度にわたる推移を示すことで、取り組みの継続性と効果を明確にすることが重要です。

情報開示の進め方

開示準備の基本ステップ

人的資本の情報開示を効果的に進めるためには、段階的なアプローチが重要です。多くの企業が参考にしている基本的なステップは以下の通りです。

Step1:自社の人的資本と人材戦略の整理 まず、自社の現状を正確に把握することから始めます。既存の人事データの棚卸し、人材戦略の明文化、経営戦略との整合性の確認を行います。この段階では、人的資本の定義を自社の文脈で明確にし、どの要素が企業価値創造に最も重要かを特定します。また、現在実施している人材関連の施策を体系的に整理し、その効果測定方法を検討します。

Step2:制度開示への対応と段階的な開示 法的要件を満たす最低限の開示から開始し、段階的に開示内容を充実させていきます。まず有価証券報告書での必須項目に対応し、その後、任意開示項目を追加していきます。この段階では、開示する情報の品質と信頼性を確保することが重要です。

Step3:開示に対するフィードバックの活用 開示した情報に対する投資家、アナリスト、従業員からのフィードバックを収集し、次回の開示改善に活用します。IR活動や従業員サーベイを通じて、開示内容の有用性と改善点を把握します。

Step4:継続的な改善と発展 開示を一回限りの活動ではなく、継続的な改善プロセスとして位置づけます。毎年の開示内容を見直し、新たな指標の追加や説明方法の改善を行います。また、他社の優良事例を参考にしながら、自社独自の開示スタイルを確立していきます。

データ収集と分析の実践

効果的な人的資本開示のためには、正確で信頼性の高いデータの収集と分析が不可欠です。

必要なデータの特定と収集方法

開示項目に応じて必要なデータを特定し、既存のHRシステムや人事データベースから収集します。不足しているデータについては、新たな収集方法を検討し、システムの改修や新規導入を行います。データ収集の際は、定義の統一、収集頻度の設定、責任者の明確化が重要です。

データの品質管理と精度向上

収集したデータの正確性を確保するため、検証プロセスを確立します。データの入力ミス、重複、欠損値の処理方法を標準化し、定期的なデータクレンジングを実施します。また、データの信頼性を高めるため、複数の情報源からの照合や外部監査の活用も検討します。

分析手法と指標の設定

単純な集計だけでなく、トレンド分析、相関分析、ベンチマーキングなどの分析手法を活用します。業界平均や競合他社との比較を行い、自社の位置づけを明確にします。また、先行指標と遅行指標を組み合わせることで、人的資本投資の効果をより正確に測定します。

システム・ツールの活用

人的資本データの管理と分析を効率化するため、専用のHRアナリティクスツールやBIツールの導入を検討します。これらのツールにより、リアルタイムでのデータ監視、自動レポート生成、予測分析などが可能になります。

開示内容の設計と表現

人的資本の開示は、単なるデータの羅列ではなく、企業の戦略と取り組みを効果的に伝えるストーリーとして構成する必要があります。

ストーリー性のある開示

企業の経営戦略から人材戦略、具体的な施策、成果まで一貫したストーリーを構築します。なぜその取り組みが重要なのか、どのような効果を期待しているのか、実際にどのような成果が得られたのかを論理的に説明します。

定量データと定性情報のバランス

数値データだけでなく、その背景にある考え方や取り組み内容を丁寧に説明します。定量的な指標は客観性を提供し、定性的な説明は文脈と意味を与えます。両者のバランスを取ることで、読み手の理解を深めることができます。

業界特性を踏まえた開示

自社が属する業界の特性や課題を踏まえた開示を行います。業界固有の人材課題や競争環境を説明し、それに対する自社のアプローチを明確にします。これにより、投資家や株主にとってより有用な情報を提供できます。

投資家・ステークホルダーへの配慮

開示内容は、投資家、従業員、顧客、地域社会など、様々なステークホルダーの関心事項を考慮して設計します。それぞれのステークホルダーが求める情報を理解し、適切なレベルの詳細さで説明します。

組織体制の構築

人的資本の情報開示を継続的かつ効果的に実施するためには、適切な組織体制の構築が不可欠です。

推進体制の設計

人的資本開示を専門に担当するチームまたは責任者を設置します。このチームは、人事部門、経営企画部門、IR部門、法務部門などの関係部署と連携し、開示プロセス全体を統括します。また、経営層の関与を確保し、戦略的な意思決定を迅速に行える体制を構築します。

関係部署との連携

人的資本開示は複数の部署にまたがる活動であるため、効果的な連携体制が重要です。定期的な連絡会議の開催、情報共有システムの構築、役割分担の明確化などにより、部署間の協力を促進します。

経営層のコミットメント

人的資本経営と情報開示の成功には、経営層の強いコミットメントが不可欠です。CEO、CHO(最高人事責任者)、CFOなどの経営陣が積極的に関与し、組織全体に人的資本の重要性を浸透させます。

外部専門家の活用

人的資本開示の専門知識や経験が不足している場合は、外部のコンサルタントや専門家の支援を受けることを検討します。法務、会計、IR、人事コンサルティングなどの専門家により、開示の質と効率性を向上させることができます。

人的資本経営の実践に向けて

経営戦略と人材戦略の連動

人的資本経営の成功の鍵は、経営戦略と人材戦略を密接に連動させることにあります。これは単なる人事制度の改革ではなく、企業の根本的な価値創造プロセスの変革を意味します。

事業戦略に基づく人材要件の明確化

まず、自社の事業戦略を実現するために必要な人材要件を明確に定義します。将来の事業環境の変化を予測し、新たに必要となるスキルや能力を特定します。デジタル化、グローバル化、サステナビリティなどのメガトレンドを考慮し、5年後、10年後に求められる人材像を描きます。

人材ポートフォリオの最適化

現在の人材構成と将来必要な人材要件のギャップを分析し、人材ポートフォリオの最適化を図ります。これには、既存従業員のリスキリング、新規採用、外部人材の活用、組織再編などの施策が含まれます。また、コア人材とその他の人材を区分し、それぞれに適した育成・活用戦略を策定します。

投資対効果の測定と評価

人材への投資効果を定量的に測定し、継続的に評価します。研修投資のROI、採用コストの効率性、従業員エンゲージメントと業績の相関関係などを分析し、投資配分の最適化を図ります。

組織文化の変革

人的資本経営の実現には、組織文化の根本的な変革が必要です。従来の管理型組織から、自律性と創造性を重視する組織への転換が求められます。

人材を資本として捉える意識改革

経営層から現場管理職まで、すべての階層において人材を資本として捉える意識改革を推進します。人件費をコストではなく投資として認識し、人材の価値向上が企業価値向上に直結するという考え方を浸透させます。

エンゲージメント向上の取り組み

従業員エンゲージメントの向上は、人的資本経営の中核的な要素です。従業員が自分の仕事に意味を見出し、組織の目標に共感し、自発的に貢献したいと思える環境を創造します。これには、明確なビジョンの共有、公正な評価制度、キャリア開発機会の提供、働きやすい職場環境の整備などが含まれます。

学習する組織の構築

急速に変化する事業環境に対応するため、組織全体が継続的に学習し、適応する能力を持つ「学習する組織」を構築します。失敗を恐れずに挑戦する文化、知識共有の促進、外部からの学習機会の積極的な活用などを推進します。

継続的な改善と発展

人的資本経営は一度実施すれば完了する取り組みではなく、継続的な改善と発展が必要な長期的なプロセスです。

PDCAサイクルの確立

人的資本経営の各施策について、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを確立します。定期的な効果測定と評価を行い、必要に応じて戦略や施策の修正を行います。

ベンチマーキングと他社比較

業界内外の優良企業との比較を通じて、自社の取り組みの相対的な位置づけを把握します。ベストプラクティスの学習と自社への適用を継続的に行い、競争優位性の維持・向上を図ります。

長期的な視点での取り組み

人的資本経営の効果は短期間では現れにくいため、長期的な視点を持って取り組みを継続します。四半期や年度の業績に一喜一憂することなく、3年から5年の中期的な視点で人材投資の効果を評価し、持続的な改善を図ります。

まとめ

人的資本経営は、現代企業が持続的な成長と競争優位性を確保するための必須の経営アプローチとなっています。デジタル化、グローバル化、サステナビリティへの対応が求められる中で、企業の最も重要な資産である「人材」の価値を最大限に引き出すことが、企業価値向上の鍵となります。

2023年3月期から始まった人的資本の情報開示義務化は、単なる法的要件への対応にとどまらず、企業が自社の人材戦略を見直し、より戦略的な人材マネジメントを実践する機会として捉えるべきです。優良企業の開示事例が示すように、経営戦略と人材戦略の連動、定量的指標と定性的説明のバランス、長期的視点の明示、具体的な施策と成果の開示、ステークホルダーへの配慮が、効果的な開示の要件となります。

情報開示の進め方においては、段階的なアプローチが重要です。自社の人的資本と人材戦略の整理から始まり、制度開示への対応、フィードバックの活用、継続的な改善へと発展させていくことで、開示の質と効果を高めることができます。また、正確なデータ収集と分析、ストーリー性のある開示内容の設計、適切な組織体制の構築が、成功の基盤となります。

経営者・人事責任者の皆様には、人的資本経営を単なる人事制度の改革ではなく、企業の根本的な価値創造プロセスの変革として捉えていただきたいと思います。人材を資本として捉える意識改革、従業員エンゲージメントの向上、学習する組織の構築を通じて、持続的な競争優位性を構築することが可能になります。

人的資本経営の実践は、短期間で成果が現れるものではありませんが、長期的な視点を持って継続的に取り組むことで、必ず企業価値の向上につながります。今こそ、人材の力を最大限に活用し、未来に向けた強靭な組織を構築するための第一歩を踏み出す時です。投資家や株主からの期待に応えるだけでなく、従業員にとって働きがいのある企業、社会にとって価値ある企業として、人的資本経営の実践を通じた持続的な成長を実現していきましょう。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。