2025年人事トレンド|人事・労務政策&法令完全ガイド

2025年4月以降、人事・採用担当者を取り巻く環境は、これまでにないほどの変化が訪れようとしています。労働安全衛生規則や育児・介護休業法、雇用保険法などの改正が相次ぎ、加えて長時間労働の上限規制や高年齢者・障害者雇用促進も一段と強化される見込みです。さらに、市場では少子高齢化と競争激化による人材不足が深刻化し、多様な人材の活躍推進やDX化といった新たなテーマも待ったなしの状況にあります。

本記事では、2025年の法改正概要と、それに対応するための具体的施策を分かりやすく整理するとともに、人材不足対策やテクノロジー活用など、これからの人事課題を解決するためのヒントをたっぷりとご紹介します。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・2025年の労働法改正内容を分かりやすく把握したい 人事責任者・経営者

・採用活動に追われてなかなか制度変更に着手できない 採用担当者

・人材不足の現状を打破し、多様な人材活躍推進を目指す 組織リーダー

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・複雑な法改正のポイントを整理し、施行までに必要な具体的アクションをイメージできる

・人材不足時代を見据えた戦略的な採用計画を立案しやすくなる

・社内制度や就業規則の見直しを進める中で、従業員エンゲージメント向上や生産性アップを同時に狙える

目次

- 2025年に向けた変化の波と人事の課題

- 育児・介護休業法(2025年4月・10月)

- 高年齢者雇用安定法(2025年4月1日〜)

- 雇用保険法(2025年4月1日〜)

- 障がい者雇用促進法(2025年4月)

- 人材不足への対応

- テクノロジーの活用

- その他

- まとめ

2025年に向けた変化の波と人事の課題

少子高齢化や働き方の多様化、さらには世界的なDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、企業の人事・採用領域は急激に変化しています。2025年には、労働関連法令の相次ぐ改正が本格化し、企業の採用活動や就業規則にも大きな影響を与えることが想定されます。

しかし、この法改正ラッシュを“チャンス”と捉えて積極的に対応できれば、従業員の労働環境が整い、企業ブランドの向上につながり、結果的に優秀な人材を確保しやすくなる効果が期待できます。本章からは、まず「法改正への対応」を中心に、採用担当者が押さえておくべきポイントと具体策を詳しく見ていきましょう。

| 法律(施行月) | 内容 |

| 育児・介護休業法(4月1日〜) | ・男女とも仕事育児を両立できるような柔軟な働き方を実現するための措置や拡充 ・介護離職防止のための雇用環境の整備、個別周知・意向確認の義務化 |

| 高齢者雇用安定法(4月1日〜) | ・65歳までの雇用確保の義務化 |

| 雇用保険法(4月1日〜) | ・高齢者雇用継続給付金の縮小 |

| 障害者雇用促進法(4月1日〜) | ・除外率の引き下げ |

| 育児・介護休業法(10月1日〜) | ・柔軟な働き方を実現するための措置等 ・両立に関する個別の意向聴収・配慮 |

育児・介護休業法(2025年4月・10月)

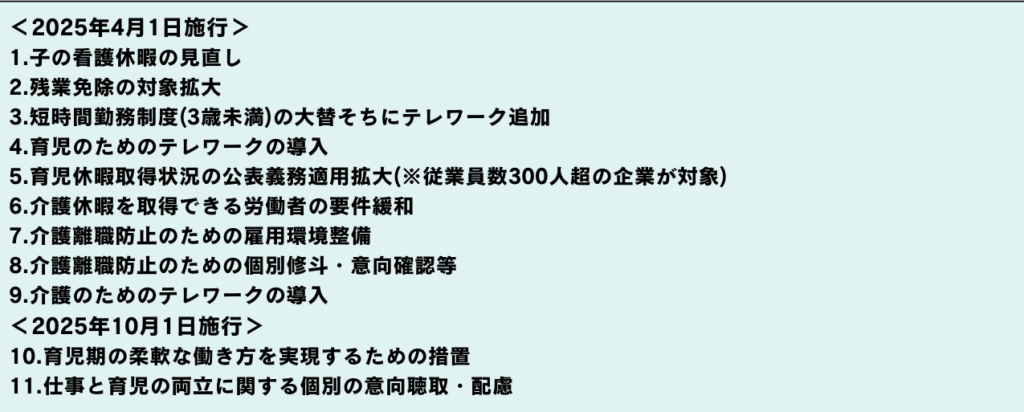

今回の育児・介護休業法における法改正は、4月と10月の2回に分けて以下の内容の改正が実施されます。

1~3、5〜7の事項は全企業、4は従業員300人以上の企業が対象です。

しっかりと内容を把握した上で対策を講じる必要があります。

<2025年4月1日施行>

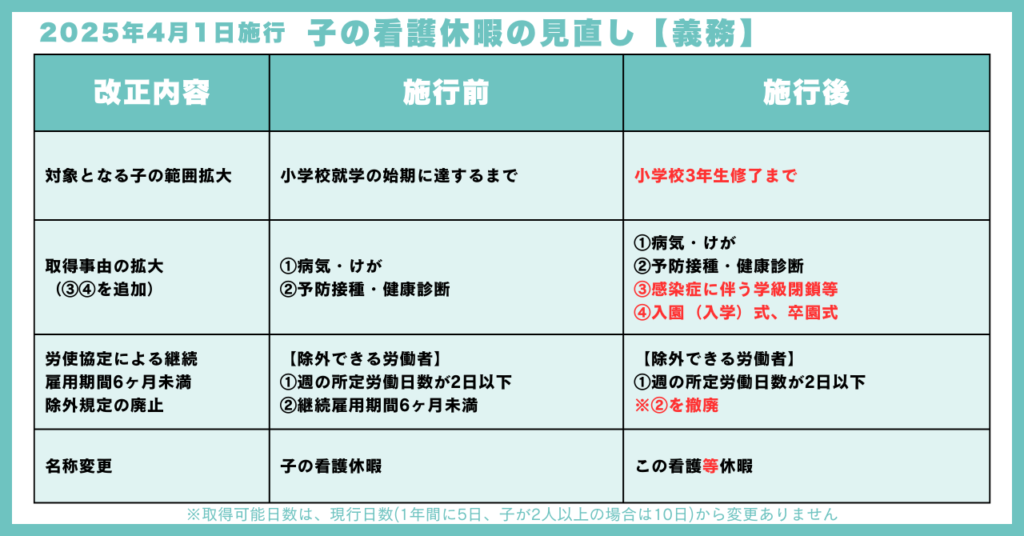

1.子の看護休暇の見直し【義務】

取得事由や対象者が拡大されます。全ての企業において就業規則の見直し等が必要です。

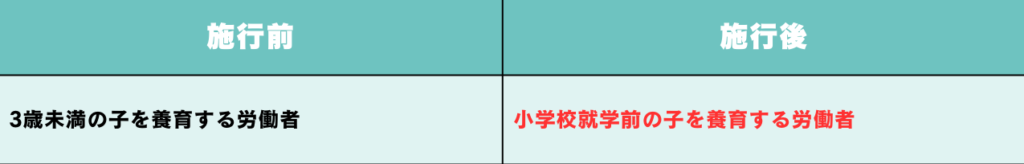

2.残業免除の対象拡大【義務】

所定外労働の制限 (残業免除)の対象が拡大されます。全ての企業において就業規則の見直し等が必要です。

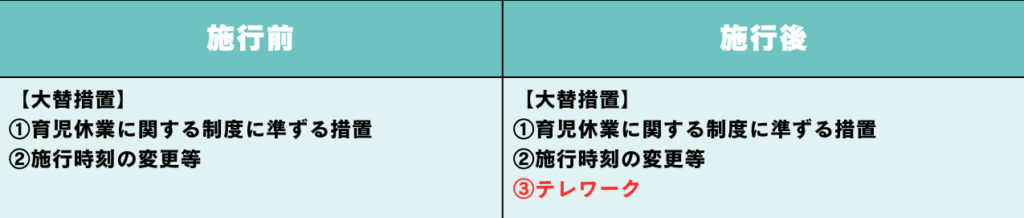

3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加

短時間勤務制度を利用できない業務の労働者への代替措置にテレワークが追加されます。選択する場合は就業規則の見直し等が必要です。

4.育児のためのテレワークの導入【努力義務】

3歳未満の子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講じることが企業の努力義務となります。実施する場合、就業規則の見直し等が必要です。

努力義務は数年後には義務となるため、今から準備しておく必要があります。

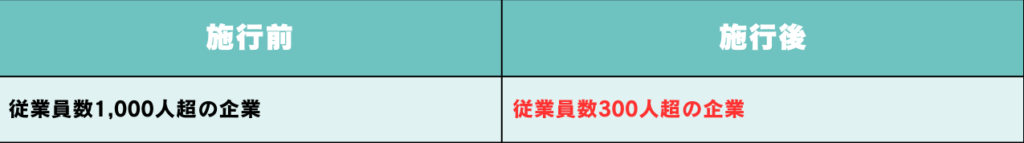

5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数300人超の企業が対象)【義務】

男性労働者の育児休業取得率等の公表義務 の適用が拡大されます。全ての企業において就業規則の見直し等が必要です。

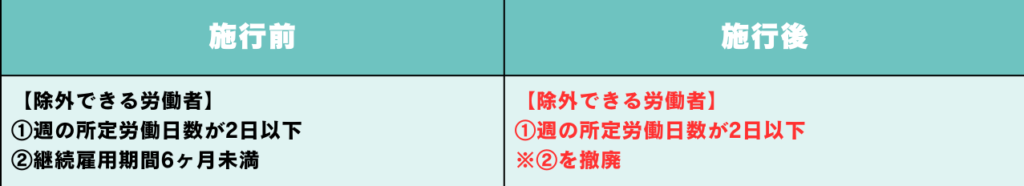

6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

介護休暇の取得要件が緩和されます。

労使協定を締結している場合は就業規則の見直し等が必要です。

7.介護離職防止のための雇用環境整備【義務】

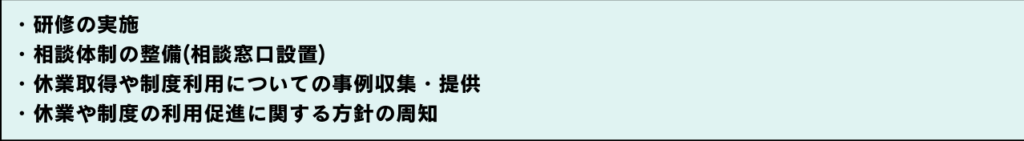

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、全ての企業において以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

上記4つのうち複数の措置を講じるのが望ましいとされています。

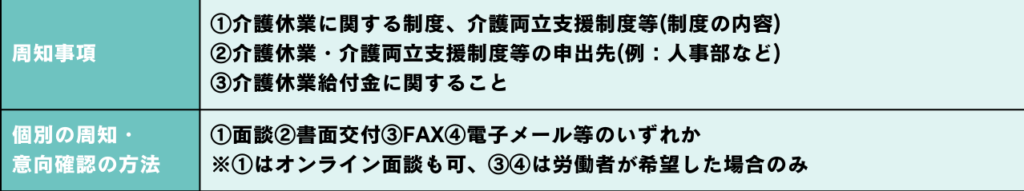

8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】

個別の周知や意向の確認、情報提供が義務付けられます。全ての企業において以下の措置を講じる必要があります。

<介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認>

企業は、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業制度等に関する以下の事項の周知と、

制度利用の意向確認を個別に行う必要があります。

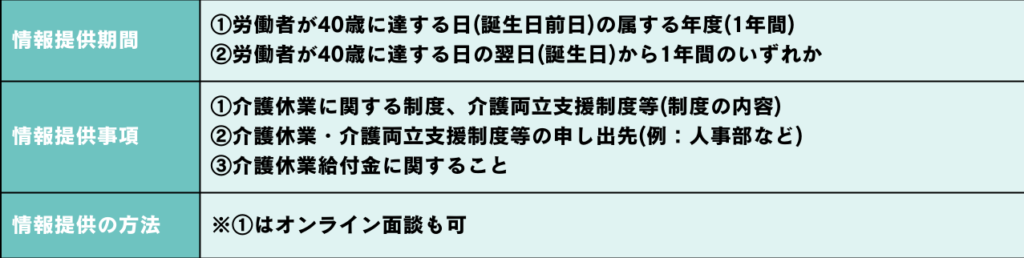

<介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供>

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、

企業は以下の事項について情報提供しなければなりません。

9.介護のためのテレワークの導入【努力義務】

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、措置を講じることが努力義務化されます。実施する場合、就業規則の見直し等が必要です。

<2025年10月1日施行>

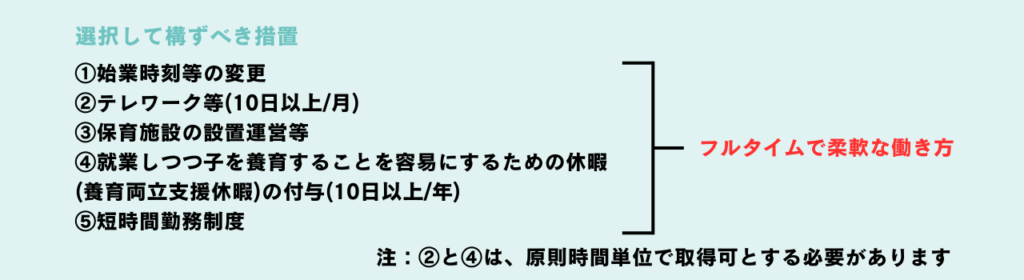

10.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置と、対象となる従業員への個別周知、意向確認が義務付けられます。全ての企業において以下の措置を講じる必要があります。

<育児期の柔軟な働き方を実現するための措置>

企業は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下5つの選択肢の中から2つ以上の措置を選択して制度化する必要があります。

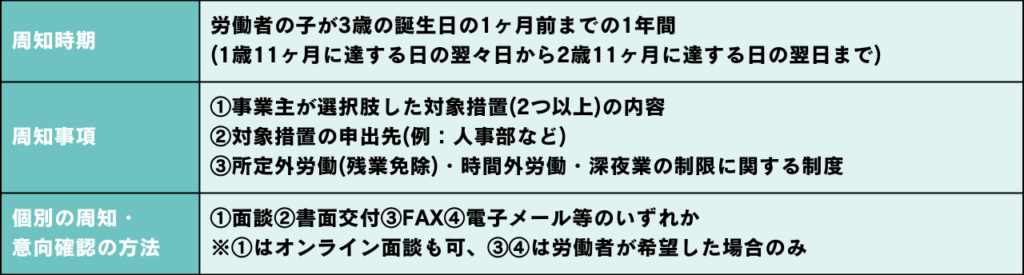

<柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認>

企業は、3歳未満の子を養育する労働者に対して適切な時期に、以下の事項の周知と制度利用の意向確認を個別に行う必要があります。

11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】

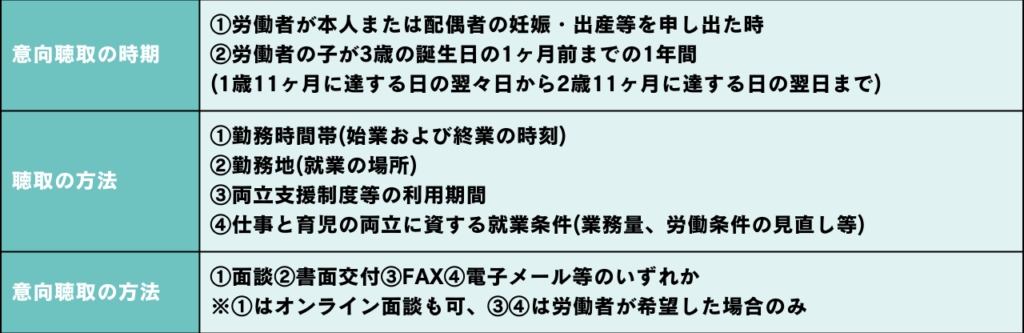

育児予定・育児中の労働者の仕事と育児の両立について、個別に意向を聴取し、配慮を行うことが義務付けられます。全ての企業において以下の措置を講じる必要があります。

<妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取>

企業は、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の適切な時期に、以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

<聴取した労働者の意向についての配慮>

聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。

参照:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

高年齢者雇用安定法(2025年4月1日〜)

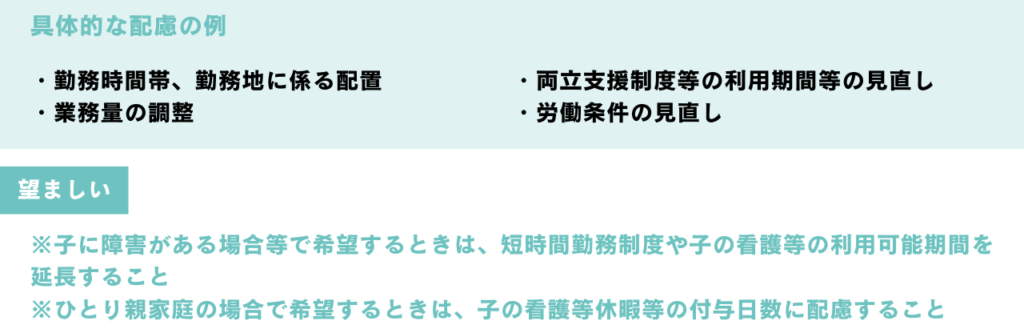

2025年4月1日より、「65歳までの雇用確保」が完全義務化されます。

これにより、定年を65歳未満に定めている企業は、2025年3月31日までに以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

「65歳までの継続雇用制度の導入」については、これまで対象者を限定する経過措置が認められていました。

この経過措置期間が2025年3月31日に終了するため、継続雇用の対象者を限定していた企業は、4月1日以降、希望者全員に対して65歳までの雇用機会の確保が義務化されます。

雇用契約書や就業規則の改定を行い、雇用制度を整備しましょう。

参照:厚生労働省「高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」

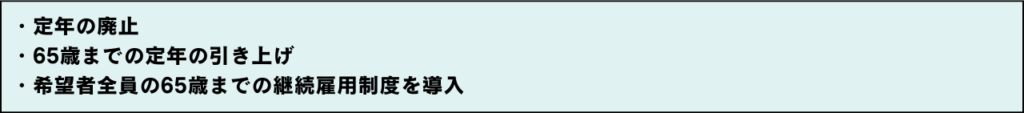

雇用保険法(2025年4月1日〜)

2025年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が、賃金の最大15%から最大10%に縮小されます。

参照:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した60歳以上65歳未満の労働者に支給される給付です。

60歳以降の賃金をこの給付金を加味した金額で設定している企業では、改正後の労働者の収入が減少してしまうため対策が必要です。

基本賃金を引き上げる、別途手当を付けて上乗せするなど、総支給額が従来と変わらないよう賃金制度の見直しを検討しましょう。

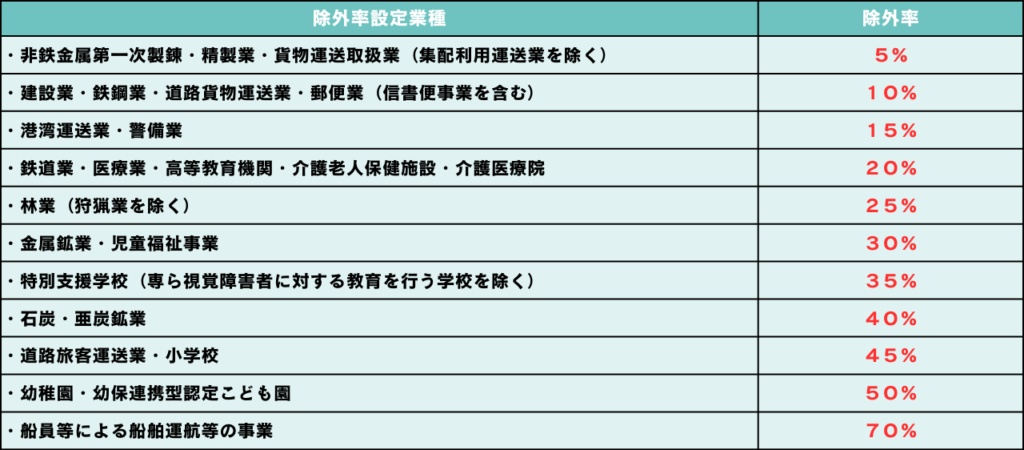

障がい者雇用促進法(2025年4月)

2025年4月1日より、障害者雇用除外率が10%引き下げられます。

(※現在除外率が10%以下の業種は対象外)

参照:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

これにより、除外率設定業種の企業は、障がい者の雇用を増やす必要がでてきます。

障がい者雇用においては、障害者雇用支援サービスを利用するのも選択肢のひとつです。

また、この機会に規定を見直すなど、障がい者が働きやすい職場環境を整えましょう。

人材不足への対応

ここまで法改正のポイントを見てきましたが、私たちが直面しているのは法改正だけではありません。少子高齢化や働き方の変化、コロナ禍を経て企業の採用市場そのものが大きく動いており、「そもそも人が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」という声は日増しに大きくなっています。2025年以降は、さらに人材獲得競争が激化する可能性が高いため、採用担当としては「どうすれば自社が選ばれるか」を今まで以上に真剣に考える必要があるでしょう。ここでは、企業が取り組むべき具体策を見ていきましょう。

賃上げ・初任給引き上げ

日本全体で物価上昇が続く中、就職・転職市場では「給与重視」の傾向が顕著になっており、業界水準や競合他社と比較して低い初任給は、新卒採用における大きな障壁となるでしょう。しかし、業務フローの見直しや部署統合によるコスト削減分を社員への給与に還元することで、応募者の増加だけでなく、既存社員のモチベーション向上、ひいては生産性向上と更なるコスト圧縮という好循環を生み出す可能性があります。

もちろん、賃上げは経営上の大きな課題ではありますが、人材不足が深刻化する現代において、優秀な人材を確保するためには給与条件が重要な要素であることは間違いありません。特に、初任給や新人研修期間の待遇改善は、大学生や若手転職者からの印象を大きく左右します。給与体系の設計においては、透明性を高めることで社員の納得感と組織の結束力を高めることが重要であり、単なる給与アップだけでなく、その過程の説明や制度の正当性が企業の信頼に繋がると言えるでしょう。

賃上げが求職者にもたらす影響

- ・経済情勢や物価上昇の影響により、求職者は「給与面」をよりシビアに比較検討する傾向に

- ・初任給や昇給制度が競合他社よりも魅力的であれば、採用力が飛躍的に向上

具体的な対策

- ・初任給や賞与の引き上げを計画的に実施し、採用PRにも活用

- ・給与だけでなく、福利厚生やインセンティブ制度(成果給、ストックオプションなど)を充実させる

- ・昇給・昇格のプロセスや評価基準を透明化し、社員のキャリア成長を後押し

多様な人材の活躍推進

少子高齢化による労働人口の減少は、企業に対し、従来の採用対象に加えて、外国人材、女性、シニア層、障害者、副業・兼業希望者、柔軟な働き方を求める層など、多様な人材の活用を促しています。これらの人材を活かすには、受け入れ側の意識改革と柔軟な仕組みづくりが不可欠であり、その成功事例を社内外に発信することで、「ダイバーシティ推進に積極的な企業」という評判が広がり、更なる応募者増加に繋がる好循環を生み出します。多様性推進は、一時的にコストや手間を要するものの、将来的な企業成長を支える重要な柱となるでしょう。

なぜ多様性が求められるのか

- ・人口減少に伴い、従来の正社員モデルだけでは必要な人材を確保しづらくなっている

- ・女性、高齢者、外国人、障害者など、多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に活かす企業が競合優位を築く

具体的な対策

- ・外国人材の受け入れ体制(日本語教育や生活支援など)を整え、業務にスムーズに馴染める仕組みを作る

- ・女性活躍推進のため、育児休業だけでなく管理職への登用を後押しする社内プログラムを導入

- ・シニアやダブルワーカーなど、多様な働き方を容認する柔軟な就業規則の策定

スキルベースの人材マネジメント

従来の年功序列や学歴重視の評価から、具体的なスキルや成果を基準としたマネジメントへの転換は、年々加速しています。IT系ベンチャー企業では、社員一人ひとりのスキルセットを「ジョブディスクリプション」として明確化し、役割に応じた能力発揮と報酬・ポジションの関係性を可視化することで、社員は自身の成長ポイントを明確に理解し、自発的な学習やプロジェクトへの積極的な参加を促しています。

このようなスキルベースの評価は、外部からの応募者にとっても「会社での評価基準」が明確であるという点で魅力的に映り、若手であっても成果次第で重要なポジションを任されるなど、活躍の機会が広がります。採用担当者は、求人票や面接段階で「具体的な求めるスキル」と「社内での活かし方」を明確に説明することで、ミスマッチを減らし、優秀な人材を惹きつけることができるでしょう。

スキルベースの考え方

- ・従来の年功序列や学歴・職歴重視から、具体的なスキル・能力を評価基準とする動きが広がっている

- ・社員のモチベーションを高めると同時に、外部人材の獲得にも有効

具体的な対策

- ・ジョブディスクリプション(職務記述書)を明確化し、求めるスキルセットを採用段階で周知

- ・社内評価制度をスキルや成果に基づく形に再設計し、年齢や在籍年数ではなく業務成果を中心に評価

- ・定期的なスキルアセスメントを実施し、リスキリングやOJTの方向性を可視化

テクノロジーの活用

法改正への対応や人材不足対策を進める上で、テクノロジーの有効活用は不可欠であり、リモートワークやDX化が加速する昨今、企業内の人事業務自体の効率化も進んでいます。働き方の多様化により人事・採用部門が管理すべき情報が増加する中、従来のアナログな手法では対応が困難になり、人事DXや生成AI導入に関する相談も増加しており、適切なテクノロジー導入は、業務効率化だけでなく採用活動の戦略性向上にも繋がります。

生成AIの活用

近年、文章生成AIや画像認識などのAI技術が急速に注目を集めており、採用活動においても、候補者向けメッセージの作成や応募者の履歴書解析による適性評価をサポートするツールが普及しています。例えば、募集要項や求人票作成時にAIを活用し、文章のトーンや表現調整、特定のキーワード強調を行うことで、応募者に伝わりやすい文章を迅速に作成できます。

ただし、AIはあくまでツールであり、その結果の活用は人事担当者の判断に委ねられます。AIの結果を盲信すると、差別やバイアス、企業が求める人物像とのズレが生じるリスクがあるため、AIと人間の目による確認を組み合わせ、公平性と効率性を両立することが理想的です。例えば、初期段階でAIが応募者をスクリーニングし、最終的には人事と現場が面談で人物像を総合的に判断する形が挙げられます。生成AIの導入は、採用活動の迅速化と人材探索の幅を広げる可能性を秘めており、今後更なる普及が期待されます。

詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

採用現場での活用事例

- ・求人票の文章作成や面接質問リストの作成などを、生成AIにサポートさせる例が増加

- ・大量の応募者データを分析し、候補者とのマッチング度合いを高速で算出するツールの活用

注意点

- ・AIは便利な反面、公正な評価やプライバシー保護の観点が常に課題

- ・データの正確性やセキュリティに配慮し、人間のチェックと組み合わせる運用が不可欠

人事DXの推進

勤怠管理、給与計算、労働条件通知といった業務をクラウドシステムで一元管理することは、リモートワークや非正規雇用が増加する企業にとって、業務効率化と法改正への迅速な対応を可能にする大きなメリットとなります。従来のアナログな管理方法では、法改正の度に書式修正や部門ごとの手続きのばらつきによる混乱が生じていましたが、人事DX推進の一環としてクラウドベースの人事管理システムを導入し、入社から退職までの手続きをワンストップで管理することで、部門間での情報共有が円滑になり、残業時間や休暇取得率などのデータもリアルタイムで可視化できるようになりました。DX導入には初期コストや社内教育が必要となるものの、長期的に見れば時間と人的コストを大幅に削減し、戦略的な人事施策へのリソース集中を可能にする原動力となり得ます。

なぜ今、人事DXが必要なのか

- ・テレワークやフレックス勤務の増加、非正規雇用の拡充など複雑化する雇用形態に対応するためには、一元的に労務管理を行うデジタル基盤が必須

- ・労働条件通知、勤怠管理、給与計算などをクラウドサービスで連携することで、迅速かつ正確な運用が可能

具体的な対策

- ・現在のシステムやフローを棚卸しし、デジタルツール導入の優先度を明確化

- ・労務管理や採用管理(ATS: Applicant Tracking System)など、領域ごとに最適なツールを比較検討

- ・経営陣や現場部門を巻き込んだ推進体制を作り、段階的に導入を進める

賃金のデジタル払い

給与や報酬をデジタル通貨やスマホ決済アプリで受け取れるシステムは、法改正により本格的に導入が進むと予想され、特に外国人材や若年層の「給料をすぐに使いたい」「銀行口座を持たない」といったニーズに応える企業が増加するでしょう。実際に若手社員や外国人スタッフからは、金融リテラシーや銀行手数料の負担を理由に、デジタル払いを望む声が多く聞かれます。

しかし、賃金のデジタル払い導入には、給与規程の見直し、社員との合意形成、システムの安全性や手数料負担の整理など、慎重な検討が必要です。企業にとっては新たな制度導入となるため、当面はデジタル払いを選択制とし、銀行口座への振込と併用する形が望ましいと考えられます。

将来的には給与の支払い方法が多様化する中で、「時代に合った仕組みを柔軟に取り入れている企業」というイメージは、採用活動において大きなプラス要因となるでしょう。

背景とポイント

賃金の支払手段として、銀行口座振込に加えデジタル払いが認められる方向が検討されています。スマホ決済などを活用し、給与や報酬をリアルタイムに受け取ることが可能となる仕組みです。採用担当者への影響

- ・若年層や外国人材を中心に、新しい支払手段を望む声が高まっている

- ・先払いサービスなど、従業員の資金繰りの柔軟性を高める取り組みが福利厚生の一部として注目

具体的な対策

- ・賃金規程の変更が必要になるため、労働組合や従業員代表と協議しながら検討

- ・セキュリティや手数料、システム連携の面で安全性と利便性をバランスよく確保

- ・求職者へのアピールポイントとして、「給料デジタル払い可能」を明示する方法も検討

その他

法改正と人材不足への対応、テクノロジー活用だけでなく、さらにいくつか重要なトピックがあります。本章では、リスキリングやエンゲージメント向上、ハラスメント対策など、働き方改革を推進する上で見逃せない要素を取り上げます。

リスキリングの推進

AIやRPAなどの技術革新によって、これまで人間が担っていた業務が急激に自動化されるようになりました。すると、「今のスキルのままでは将来が不安だ」と感じる社員や、「これまで使ってきた技術が時代遅れになりそう」というエンジニアが増えます。そうした社員のスキルアップを組織として支援するリスキリングの取り組みは、長期的に見て企業の大きな競争力につながります。

企業におけるリスキリングは、人材不足解消と競争力維持に不可欠であり、新規採用コスト削減、DX推進、従業員エンゲージメント向上に繋がり、従業員スキル可視化、意欲向上プログラム、実務活用機会提供が重要である一方、個人におけるリスキリングは、キャリア選択肢拡大、市場価値向上、雇用維持、自己成長に貢献し、政府・自治体の支援制度活用で経済的負担軽減が可能であるが、継続学習には高いモチベーションと自己管理能力が必要であり、リスキリングの課題としては、企業の学習プログラム設計・提供、従業員の学習時間確保、個人の学習継続のモチベーション維持、リスキリング効果の測定と改善が挙げられます。

リスキリングの重要性

- ・AIやRPAの導入により、従来の単純作業や定型業務が自動化される時代が到来

- ・社員のスキルをアップデートすることで、企業の競争力や生産性が飛躍的に向上する

具体的な対策

- ・職種転換やジョブローテーションを積極的に行い、社員の新たなスキル開発を支援

- ・社内研修だけでなく、外部講座やオンライン学習を利用し、学びの機会を拡大

- ・リスキリングを評価に組み込み、学ぶ社員を後押しするインセンティブ設計を導入

従業員エンゲージメントの向上

採用がうまくいっても、組織の内側で従業員のモチベーションが低かったり、離職率が高かったりすると、結局は人手不足から抜け出せません。私は数多くの企業を見てきましたが、やはりエンゲージメント(従業員が会社に愛着や信頼を持ち、自発的に貢献したいと思う気持ち)が高い会社は、外に対しても魅力的に映りやすく、採用や定着にもプラスの効果を生んでいると感じます。

エンゲージメントを高めるためには、経営層や管理職が社員一人ひとりをきちんと評価し、対話を重ね、キャリア形成をサポートすることが基本になります。私が支援した企業の中には、毎週あるいは隔週で1on1ミーティングを導入し、業務状況や個々の課題・目標についてじっくり話し合う文化を根づかせたところがあります。すると、社員が自分の仕事に対して主体的に取り組む姿勢を見せるようになり、部署間のコミュニケーションも活発化し、結果的に業績面でも良い影響が出ました。エンゲージメントが高いと、法改正のような変化が起きても柔軟に対応しやすい組織になりますし、従業員自身が「この会社と一緒に成長したい」と思うようになります。

エンゲージメント向上がもたらす効果

- ・離職率の低下、従業員のモチベーション向上、採用コスト削減などの好循環

- ・社員が企業に誇りと愛着を持ち、顧客満足度の向上にも繋がる

具体的な対策

- ・定期的な1on1ミーティングで社員の悩みやキャリア志向を把握

- ・社内SNSやチャットツールを活用し、リアルタイムなコミュニケーションの促進

- ・経営理念やビジョンを組織内に浸透させ、共通のゴールに向けてチームが一丸となる仕組みを作る

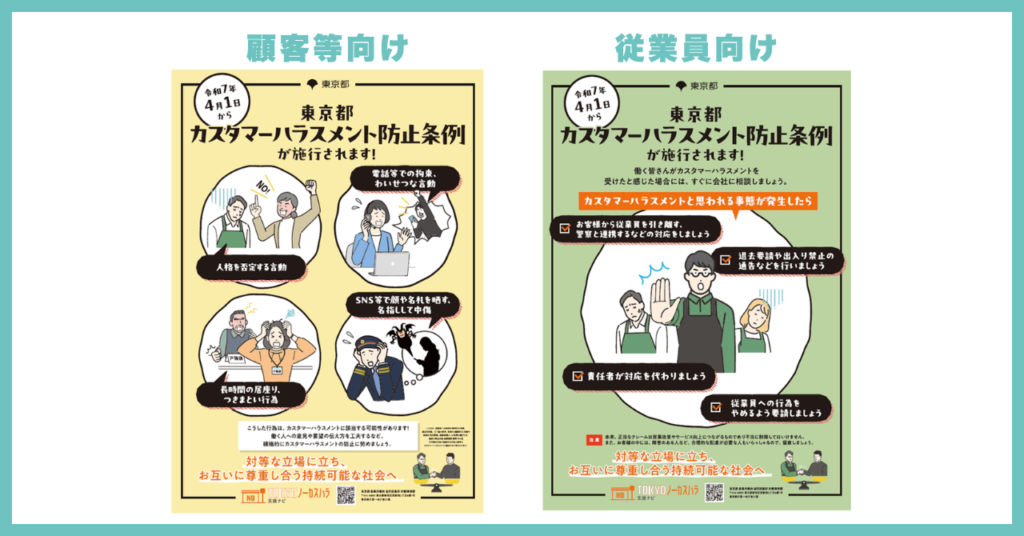

カスタマーハラスメント対策

近年は、顧客からの過剰なクレームや無理な要求、暴言などの“カスタマーハラスメント”が問題視されるようになってきました。サービス業や小売業に限らず、取引先とのやり取りでも同様のハラスメントが起こるケースがあります。従業員がこうしたハラスメントに苦しむと、職場への不信感が高まったり、精神的ストレスから離職する可能性が高くなるため、採用や人材確保にとっても無視できない課題です。

東京都が2025年4月1日に施行する「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」は、顧客からの理不尽なクレームや言動(カスハラ)を防止し、従業員の就業環境を守るため、カスハラを明確に定義し、関係各者の責務を定め、企業にはカスハラ防止の取り組みを促すものです。この条例は、具体的な罰則こそ設けていないものの、カスハラを社会的に許容しない姿勢を明確にし、企業に対しては、従業員が安心して働ける環境を整備するための努力義務を課すことで、カスハラ防止に向けた意識改革と具体的な対策を促すことを目的としています。

具体的な対策

- ・カスハラ防止に関する社内規程やマニュアルを作成し、従業員に明確に共有

- ・困難なケースが発生した際のエスカレーションルートを明確化し、社員が一人で抱え込まない工夫

- ・メンタルケアや専門家による研修を取り入れ、従業員の負担を軽減

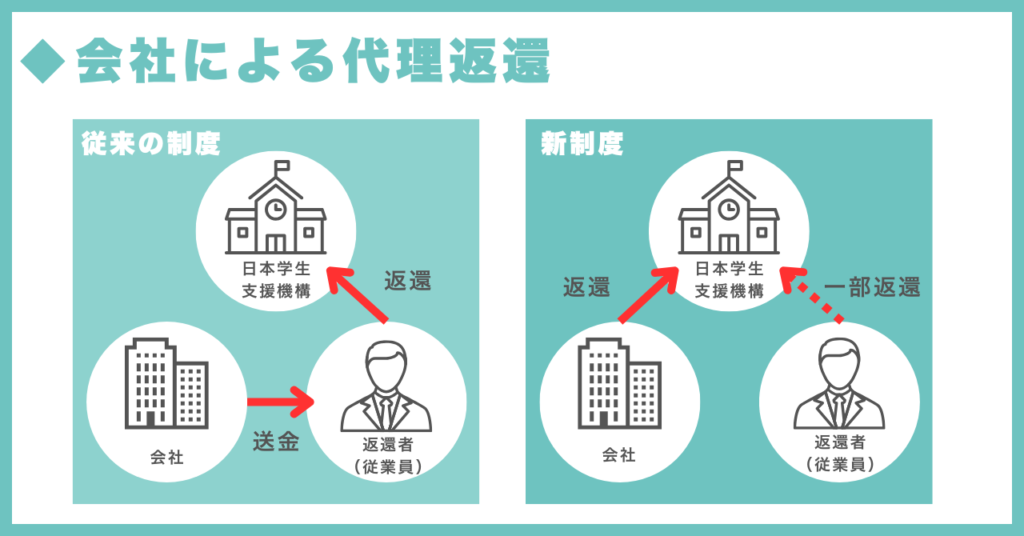

奨学金代理返還制度

この制度は、企業が従業員の奨学金返還を支援するもので、企業が日本学生支援機構へ直接送金することで、従業員の経済的負担を軽減し、企業のイメージ向上や税制上の優遇にも繋がります。企業は若手人材の獲得や定着を促進でき、従業員は安心してキャリアを築ける環境を得られます。2021年4月から始まったこの制度は、令和6年10月末時点で全国2,587社が利用しており、人材不足に悩む企業と奨学金返還の負担を抱える従業員の双方にとってメリットがある制度として注目されています。

具体的な対策

- ・奨学金返還支援を福利厚生として明示し、初任給の高さだけでなく、返済サポートでも差別化

- ・労使協定や就業規則で適用条件(返済期間や勤続年数)を明示し、トラブルを回避

- ・新卒採用の企業説明会などで、奨学金返還支援の具体的なメリットを丁寧に伝える

まとめ

2025年は、労働安全衛生規則・育児・介護休業法・雇用保険法・障害者雇用促進法などの大幅な法改正が予定されています。また、建設業・運送業・医療分野の長時間労働是正の強化や、高年齢者雇用のさらなる促進など、企業の人事部門が対応すべき課題は尽きません。同時に、人材不足の問題は深刻化し、賃上げや多様な人材活躍、スキルベースのマネジメントなど、あらゆる角度から採用力・定着力を高める工夫が必要です。

こうした動きの中で、テクノロジーの活用(生成AIや人事DX、賃金のデジタル払いなど)やリスキリング、エンゲージメント向上などを組み合わせることで、企業はより柔軟で強固な人事体制を構築できます。法改正への対応は、決して「受け身の対策」だけでは終わりません。むしろ、採用力の向上や従業員満足度の改善、さらには企業ブランドの強化へとつながる“攻め”の取り組みに変えることが十分可能です。

企業の人事担当者にとっては大変な時代かもしれませんが、裏を返せば「法改正対応のうまさ」や「人材育成や働きやすさの充実度」が、そのまま採用力や企業価値に直結しやすい時代でもあります。2025年を“恐怖の年”と捉えるのではなく、組織全体をアップデートする新たな機会として捉えるのはいかがでしょうか。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。