EX(従業員体験)を向上させる1on1の完全ガイド|明日から使える質問例152選

現代の働き方は大きな変革期を迎えています。リモートワークの普及、働き方の多様化、そして人材獲得競争の激化により、企業は従業員との関係性を根本的に見直す必要に迫られています。このような環境変化の中で、注目を集めているのが「EX(Employee Experience:従業員体験)」という概念です。

EXとは、従業員が企業で働く中で経験するあらゆる体験価値のことを指します。UX(ユーザー体験)の従業員版として理解されることが多く、従業員満足度を高めるためには、このEXを向上させる努力が不可欠となっています。優れたEXを提供できる企業は、従業員のエンゲージメント向上、離職率の低下、生産性の向上といった多くのメリットを享受できることが、数多くの研究で明らかになっています。

そして、このEX向上において極めて重要な役割を果たすのが「1on1ミーティング」です。1on1は、マネージャーと部下が一対一で行う定期的な対話の場であり、単なる業務報告の場ではなく、従業員一人ひとりの成長と組織への愛着を育む貴重な機会となります。特に、人的資本経営が重視される現代において、1on1は従業員の能力開発と組織パフォーマンスの向上を同時に実現する戦略的なツールとして位置づけられています。

本記事では、EX向上の観点から1on1を効果的に実施するための包括的なガイドを提供します。基本的な概念から具体的な質問例、継続的な運用のコツまで、人事担当者、経営者、そしてマネージャーの皆様が明日から実践できる内容をお届けします。

目次

- EXな1on1とは?基本概念と目的の理解

- 効果的な1on1を実現するための基本原則

- 【業務編】業務に関する効果的な質問例41選

- 【個人編】個人に関する効果的な質問例48選

- 【組織編】組織に関する効果的な質問例63選

- 1on1を継続的に成功させるためのマネージャー支援

- まとめ

EXな1on1とは?基本概念と目的の理解

1on1と評価面談の違い

多くの企業で実施されている評価面談と1on1ミーティングは、しばしば混同されがちですが、その目的と進め方には明確な違いがあります。評価面談が主に業績の査定や目標設定を目的とするのに対し、1on1は従業員の成長支援と関係性の構築を主眼に置いています。

評価面談では、マネージャーが主導権を握り、業績や成果について評価・フィードバックを行います。一方、1on1では部下が主役となり、マネージャーは聴き手に徹することが基本となります。話す内容も、業績や数値目標ではなく、部下の考え方、価値観、悩み、将来への想いといった定性的な側面が中心となります。

この違いを理解することは、1on1を成功させるための第一歩です。1on1は「部下のための時間」であり、部下が安心して本音を話せる場として機能させることが重要です。そのため、人事評価には直接影響しないことを明確に伝え、心理的安全性を確保することが不可欠となります。

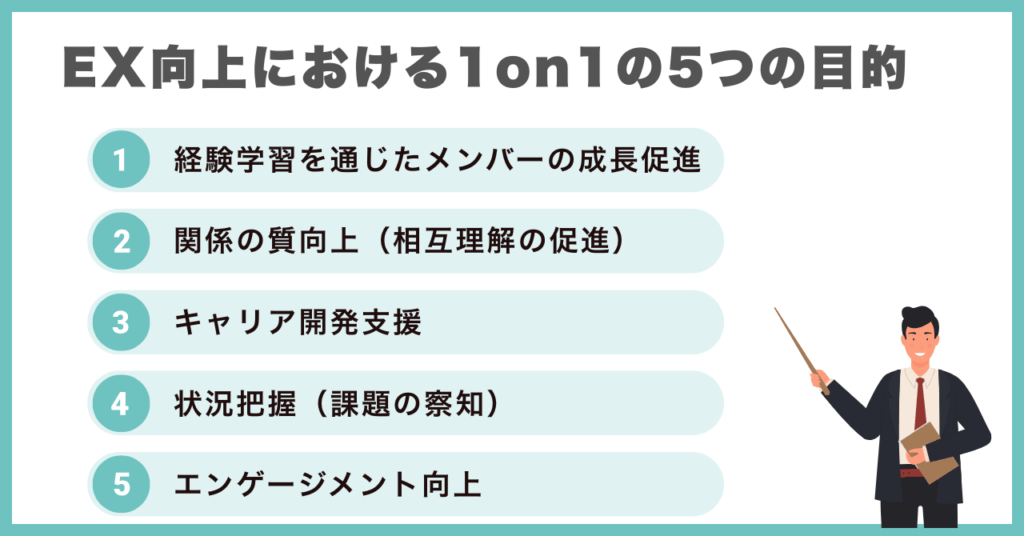

EX向上における1on1の5つの目的

EXな1on1を実施する際には、以下の5つの目的を明確に理解し、部下と共有することが重要です。

1. 経験学習を通じたメンバーの成長促進

1on1では、部下自身の成長を促す場としての共通理解を持つことが重要です。マネージャーは、部下が自ら役割を考えながら目標を立て、その目標に基づいてアクションを起こし、結果を振り返りながら次の目標や行動を決めていく「経験学習サイクル」を促進するスキルが求められます。

このプロセスを通じて、部下は主体的に自分の状況を報告するようになり、1on1を重ねるごとに経験学習のサイクルが機能するようになります。結果として、部下の自律的な成長が促進され、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

2. 関係の質向上(相互理解の促進)

現代の働き方では、業務に追われてメンバーと落ち着いて話をする機会が減少しがちです。特にリモートワークの普及により、オンライン上でのコミュニケーションに課題を感じている管理職も多いでしょう。

1on1を導入することで、メンバーとマネージャーのコミュニケーション機会が必然的に増加し、一対一の会話を通して相互理解が深まります。部下が抱える現状の課題や悩みに対してマネージャーが傾聴することにより、自然と信頼関係が構築され、組織の成功循環モデルにおける「関係の質」が向上します。

3. キャリア開発支援

1on1を通して部下自身のありたい姿や将来のビジョンを描くことで、中長期的な目標をマネージャーと共に考えることができます。部下の強みに即したキャリア開発を応援するだけでなく、それを実現するためのキャリアプランや異動希望などを確認することも可能です。

この目的を部下にしっかりと伝えることで、部下の主体的な関与を促すことができ、結果として適切な人材配置の手助けにもなります。また、勘違い退職(ポジティブ退職)を防ぐ効果も期待できます。

4. 状況把握(課題の察知)

目標に対する部下個人やチーム全体の進捗状況を把握し、振り返りを実施することで、部下がどのような状況に置かれ、何に悩み、どのようなアドバイスを求めているのかを察知できるようになります。

日々のコミュニケーションでは把握しきれない、部下個々の課題を認識することで、それぞれに見合った業務改善提案を行うことができます。また、人事部門との連携により、潜在的な組織課題を早期に発掘し、組織全体の活性化や先手の人事戦略を打つことが可能になります。

5. エンゲージメント向上

上記4つの効果に加えて、部下が抱えている悩みへの理解や、それに向き合うマネージャーの人となりや会社の思いが伝わることで、「会社」と「個人のキャリア」が紐付いていきます。「この会社で働く理由」が腹落ちすることによって、企業・組織と部下の間に信頼や愛着が生まれます。

結果として、企業・組織全体に好循環が生まれるきっかけとなり、定着率の改善をはじめとするエンゲージメント向上につながります。これは、人的資本経営の観点からも極めて重要な成果といえるでしょう。

効果的な1on1を実現するための基本原則

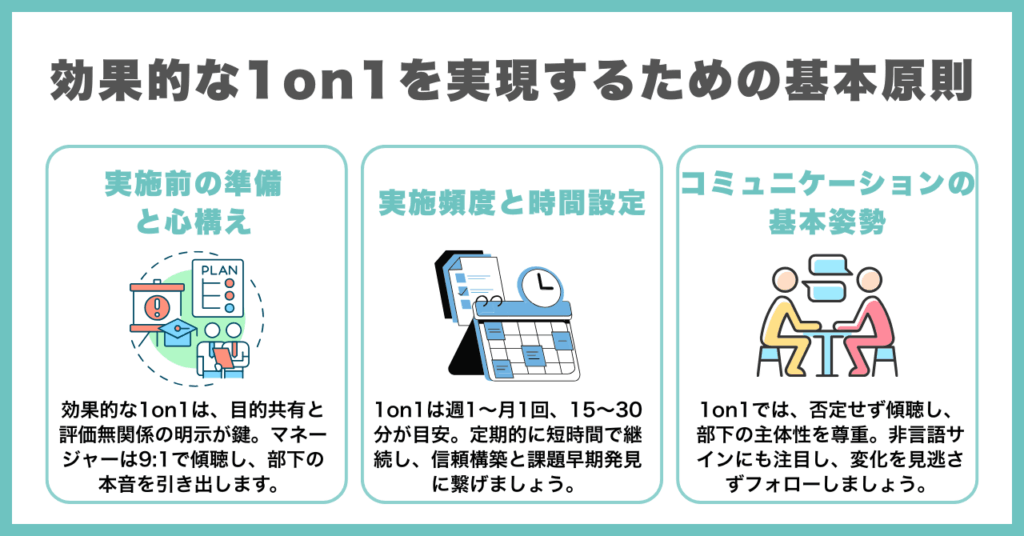

実施前の準備と心構え

効果的な1on1を実現するためには、実施前の準備と適切な心構えが不可欠です。まず最も重要なのは、実施目的を明確にし、部下と共有することです。なぜ1on1を行うのか、どのような成果を期待しているのかを事前に説明し、共通認識を持つことで、1on1の効果は大幅に向上します。

また、1on1は人事評価には直接影響しないことを明確に伝えることも重要です。部下が安心して本音を話せる環境を作るためには、評価の場ではなく、あくまで「部下のための時間」であることを強調する必要があります。

マネージャー側の心構えとしては、話す割合を9:1の心構えで臨むことが重要です。基本的にはマネージャーが聴き手に徹し、部下の話を傾聴することに集中します。部下が話してくれるまで「待つ」姿勢を保ち、部下の言葉を先取りしたり、途中で遮って自分の考えを話したりすることは避けるべきです。

実施頻度と時間設定

1on1の効果を最大化するためには、適切な実施頻度と時間設定が重要です。一般的には、週1回から月1回の頻度で、15分から30分程度の時間を設けることが推奨されています。重要なのは、定期的に短時間で実施することです。

あまりにも期間が空いてしまうと、1on1の効果が薄れてしまいます。また、長時間の面談よりも、短時間でも継続的に実施する方が、信頼関係の構築や課題の早期発見につながります。組織の状況や部下の成長段階に応じて頻度を調整することも可能ですが、最低でも月1回以上は実施することが望ましいでしょう。

時間設定については、部下の業務状況や性格に合わせて柔軟に調整することも重要です。話すことが多い部下には少し長めの時間を、内向的な部下には短めの時間から始めて徐々に慣れてもらうといった配慮も効果的です。

コミュニケーションの基本姿勢

1on1におけるコミュニケーションでは、いくつかの基本姿勢を心がける必要があります。

まず、否定する前に「なぜそう思うのか?」と問いを投げることが重要です。否定から入ると、関係構築の点でも問題が生じ、部下はマネージャーの指示を待つようになり、マネージャーへの依存が強くなってしまいます。疑問に思った場合でも、まず部下の意見に耳を傾けるための問いから入るよう心がけましょう。

また、部下より先にマネージャーが道筋を示さないことも重要です。次の行動や問題の対処法については、あくまでも部下自身が行動目標を考え、表現できるように話を聴いたり質問をしたりすることが大切です。これにより、部下の主体性と問題解決能力を育成することができます。

さらに、非言語コミュニケーションにも注意を払う必要があります。部下の表情や声のトーン、熱量、反応時間、身なり、身の周りの変化を日頃から観察し、何かしらの変化が見られた時には、部下が不安や不調を感じているサインとして捉え、適切なフォローを行うことが重要です。

【業務編】業務に関する効果的な質問例41選

業務をテーマとした1on1では、単にタスクの進捗を確認するだけでは意味がありません。重要なのは、1on1を通して信頼関係を築き、部下の成長を促進することです。以下では、業務に関する効果的な質問例を、目的別に分類してご紹介します。

業務の振り返りを促す質問

業務の振り返りは、部下の経験学習サイクルを促進する重要な要素です。以下の質問を通じて、部下のメタ認知を支援し、学びを深めることができます。

◾️メタ認知の支援

•「今の自分の業務で○○についてどう考えてる?」

•「なぜそう考えるんだろう?なぜそういう行動をとったのだろう?」

•「この業務を進める上で、自分なりに工夫していることはある?」

メタ認知とは、自分の行動や思考パターンを、より高次のレベルから俯瞰して捉えることです。これらの質問により、部下は自分の行動パターンを客観視し、行動変容の第一歩を踏み出すことができます。

◾️具体的経験の振り返り

•「最近、何か印象に残ったことはある?」

•「今週の業務で、特に手応えを感じた瞬間はあった?」

•「逆に、うまくいかなかったと感じた場面はある?」

心が動く要素がある出来事は、自己理解や学びにつながりやすいものです。具体的な経験を振り返ることで、部下は自分の強みや改善点を発見することができます。

◾️内省的観察(振り返り)

•「あの出来事だけど、お客様の立場だったらどう感じただろう?」

•「○○の案件について、部長はあなたに何を期待していたのかな?」

•「もし同じような状況になったら、今度はどうしたい?」

視点や視座を変えて自身の経験を見つめることで、部下はより深い気づきを得ることができます。多角的な視点から業務を振り返ることで、問題解決能力の向上にもつながります。

◾️抽象的概念化(学び)

•「この業務では何が大事?」

•「業務をするうえであなたならではの特徴って何だろう?」

•「今回の経験から、どんなことを学んだと思う?」

経験をそのままにしておくと、学びが深まりません。経験から得た学びを顕在化して表現することが、効果的な経験学習につながります。

◾️能動的実践(新たなチャレンジ)

•「この前の経験から、次はどうしようか」

•「新たな段階にいくために、一緒に考えよう」

•「次に挑戦してみたいことはある?」

これまでの業務を振り返った上で得た学びを通じ、新たな行動目標を立てることを支援します。一緒に成長しようとする姿勢を感じる声かけは、行動変容の後押しにつながります。

業務での不安点を確認する質問

部下の不安を早期に察知し、適切なサポートを提供することは、マネージャーの重要な役割です。以下の質問を通じて、部下の不安を把握し、解決策を一緒に考えることができます。

◾️大まかな不安の確認

•「困っていることある?」

•「モヤモヤしていることある?」

•「最近、気になっていることはある?」

まずは大まかに質問してみることで、部下が抱えている不安の全体像を把握することができます。

◾️具体的な不安の掘り下げ

•「このMTGの後はやれそう?」(期待とセットの質問)

•「○○の案件はお客様がうるさくて大変そうだね?」(当てに行く質問)

•「あえて懸念を上げるなら何?」(プラスワンの質問)

上記の大まかな質問に対して明確な回答がない場合や、答えることを戸惑っている場合には、より具体的な質問で不安を掘り下げることが効果的です。

◾️業務の曖昧さを解消する質問

•「この仕事を通じて何につながると嬉しい?」(業務の目的)

•「感覚値でいいけど、達成できるイメージある?」(業務の目標)

•「このまま最後までできるイメージある?」(業務の内容や役割)

•「何か助けがあったほうが良いことある?」(サポートの必要性)

•「他の業務との兼ね合いは大丈夫?」(業務の進め方)

業務に関する曖昧さを無くすことで、やることを明確にし、共通認識を持つことができます。

◾️不安の真因を特定する質問

•「何が不安にさせているか教えてくれる?」

•「何か引っかかっていることある?」

•「その不安は、具体的にはどんなことが起こることを心配している?」

不安が生まれる思考パターンを部下自身が自覚し、自ら対処、コントロールできるように導くことも、マネージャーの重要な役割です。

業務改善を促進する質問

部下の主体性を引き出し、業務改善のアイデアを共に考えることで、組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。

◾️マネージャーの考えを共有する質問

•「私はこの業務や目標については○○のように考えているよ」

•「私の話を聴いた上で、あなたはどう感じる?」

部下の自律を促すためには、マネージャーの考えを積極的に共有し、その上で部下の意見を引き出すことが重要です。

◾️改善アイデアを引き出す質問

•「何か改善できそうなことある?」

•「何かできそうなことある?」

•「今よりいい仕事するには何が必要?」

•「今より早くするためのアイディアは?」

•「現状を打開するためには、何が必要だと思う?」

これらの質問により、部下自身が改善点を発見し、解決策を考える機会を提供することができます。

◾️視野を広げる質問

•「この業務の目的は何だと思う?」

•「お客様からしたら、どう感じると思う?」

•「他に意識すべきことはあると思う?」

•「自分としてはどうしたい?」

•「チーム全体のことを考えると、どんな影響があると思う?」

部下が目の前の業務や自分のタスクだけに集中し、視野が狭くなっている場合、これらの質問を通じて視野を広げ、視座を高めることで、新たな気づきを得て行動変容を遂げることができます。

【個人編】個人に関する効果的な質問例48選

個人をテーマとした1on1では、部下のパーソナリティやライフスタイル、将来のキャリアについて深く理解することで、より効果的な支援を提供することができます。ただし、プライベートな内容も含まれるため、部下のペースに合わせて慎重に進めることが重要です。

パーソナリティ(性質)に関する質問

部下のパーソナリティを相互理解することで、部下の成長促進につながります。部下のパーソナリティに関する認識がお互いに合っていると、部下は自分の変化に対してオープンでいられ、新たな能力獲得へとつながります。

◾️強みや弱みについて

•「他の人よりも労力少なくできることはなんだろう?」

•「すごく注意しないとうまくできないことはあるかな?」

•「自分の得意なことって、どんなことだと思う?」

•「逆に、苦手だなと感じることはある?」

•「周りの人からよく言われることってある?」

これらの質問により、部下が自分の強みと弱みを客観視し、自己理解を深めることができます。また、マネージャーも部下の特性を理解することで、より適切な業務配分や成長支援を行うことができます。

◾️モチベーションが上がるきっかけについて

•「どんなことがあるとモチベーションが湧くかな?」

•「自分の中からエネルギーが湧くのはどんな時かな?」

•「仕事をしていて、一番やりがいを感じるのはどんな瞬間?」

•「逆に、やる気が下がってしまうのはどんな時?」

•「達成感を感じるのはどんな時?」

部下のモチベーションの源泉を理解することで、より効果的な動機づけを行うことができます。また、部下自身も自分のモチベーションパターンを理解することで、セルフマネジメント能力の向上につながります。

◾️コンピテンシー(成果を積極的にあげられる行動特性)について

•「うまく進めるために発揮できるようになってきた力はなんだろう?」

•「最近、成長したなと感じることはある?」

•「以前と比べて、できるようになったことはある?」

•「今の自分に足りないと思うスキルはある?」

•「これから身につけたい能力はある?」

これらの質問により、部下の成長を可視化し、さらなる能力開発の方向性を明確にすることができます。

ライフスタイルに関する質問

ライフスタイルのすり合わせは、新たな価値観をもたらします。また、マネージャーにとっても質問しやすく、自然に聴き手に回れるテーマでもあります。ただし、センシティブな内容も含まれるため、適切な配慮が必要です。

◾️健康について

•「健康上のことで何か知っておいたほうが良いことあるかな?」

•「最近、体調はどう?」

•「ストレス発散方法ってある?」

•「睡眠はしっかり取れている?」

部下の健康状態を把握することで、適切な業務配分や働き方の調整を行うことができます。話す主導権を部下に渡して、優しく聞くことが重要です。

◾️家族や交友関係について

センシティブな内容であるため、まずは大雑把に聞き、非言語の反応に注目することが重要です。また、質問の前に置くクッション言葉も有効です。

•「差し支えなければ、家族構成を教えてもらえる?」

•「もし話したほうが良さそうなら、家庭の状況で何か配慮が必要なことはある?」

•「私が知っておいたほうがよいことがあれば教えて」

•「プライベートで大切にしている時間はある?」

•「休日はどんな風に過ごすことが多い?」

◾️ライフワークや副業について

基本的には、全てに肯定的な理解を示すようにしましょう。部下の価値観や考えを深く理解することで、マネージャーや組織との接点を作ることができます。

•「仕事以外で熱中していることはある?」

•「趣味や特技はある?」

•「副業や個人的な活動はしている?」

•「プライベートで学んでいることはある?」

•「将来的にやってみたいことはある?」

ライフワークでの考えや能力を今の業務につなげ、成果を出すことにも繋がります。部下は自分の人生において大切にしているものを受け入れ、自分の生き方を尊重してくれる会社やマネージャーには、強い愛着を持つでしょう。

◾️悩みについて

•「仕事以外のことで何か悩みはある?」

•「最近、気になっていることはある?」

•「何かサポートできることはある?」

•「一人で抱え込んでいることはない?」

悩みや葛藤は、人間を大きくする種となります。マネージャーは、部下の成長にフォーカスしながら、寄り添う姿勢で話を聴くことが重要です。

◾️興味、関心について

•「最近、興味を持っていることはある?」

•「新しく始めてみたいことはある?」

•「影響を受けた本や映画はある?」

•「尊敬している人はいる?」

•「将来的に挑戦してみたいことはある?」

部下が話している内容よりも「動機」に目を向けることが重要です。例えば、「何が部下にこのような興味を持たせているのだろう」と、関心の視点を変えて話を聴くと、行動変容につなげるきっかけにもなります。

将来のキャリアに関する質問

仕事が順調そうに見えていた部下が、突然退職の申し出をしてきたことはないでしょうか。その原因の多くに、勘違い退職(ポジティブ退職)があります。マネージャーと部下との間で深いすり合わせができていないことにより、本当はまだ自社で頑張れる余地があるのに、部下が「やりたいことはここではできない」と勝手に勘違いすることがあります。

◾️将来のビジョンについて

•「5年後、どんな自分になっていたい?」

•「将来的にはどんな仕事をしてみたい?」

•「キャリアの目標はある?」

•「理想の働き方はある?」

•「将来的に身につけたいスキルはある?」

将来のキャリアを社内に限定せず、個人の考えを尊重しつつも、会社のスタンスや将来性を示し、すり合わせることが重要です。

◾️現在の仕事との関連性

•「今の仕事は、将来の目標にどうつながると思う?」

•「今の経験で、将来に活かせそうなことはある?」

•「この会社で実現できそうなことはある?」

•「今の部署で学べることで、将来に役立ちそうなことは?」

•「キャリアアップのために、今何をすべきだと思う?」

対話による掘り下げにより、将来の土台となる今を明確にすることで、将来への漠然とした不安を解消することができます。

マネージャーのスタンスとしては、キャリアを上手に指南するアドバイザーではなく、カウンセラーのように相談に乗る姿勢を意識することが重要です。部下が望むことは、揺れている状態を肯定してもらい、安心したいということです。それ以上に大切なのは、将来の可能性を一緒に考える信頼関係を築くことです。

また、人間のやりたいことはコロコロ変わるものです。部下の将来のキャリアに関しては、定期的(1~3ヶ月おき)に確認しておくとよいでしょう。将来のキャリアに関する対話の目的は、今の業務や組織に意味を見出すとともに、抱えている不安を解消し、今に充実感を得ることにあります。

【組織編】組織に関する効果的な質問例63選

組織をテーマとした1on1では、部下が企業組織の理念や制度、文化についてベネフィットを感じられるよう支援することが重要です。エンゲージメントの観点からも、これらに関するすり合わせを様々なタイミングで実施することが、組織への愛着向上につながります。

組織の理念・制度・文化に関する質問

部下が企業組織の理念や制度、文化についてベネフィットを感じないと、マネージャーがどれだけ1on1を頑張っても、うさん臭さや説教臭さを感じてしまう可能性があります。以下のタイミングで適切な質問を行うことが効果的です。

入社時や入社経緯を聴くタイミング 個人のWhy(価値観)と組織のWhy(目指すもの)をすり合わせることが重要です。

•「仕事をする上で大切にしていることはなんだろう?」

•「うちの会社の存在意義は何だと思う?」

•「この会社を選んだ理由を改めて聞かせて」

•「入社時に期待していたことと、今の実感はどう?」

•「会社の理念について、どう感じている?」

新しく自部署に異動・配属されたタイミング 自部署の歴史や大切にしてきたこと、所属している人の特徴などを伝えることが重要です。

•「今までうちの部署が何をやってきて、何を大切にしてきたかというと…」

•「うちの部署にいる人の特徴は…」

•「この部署の強みは何だと思う?」

•「部署のメンバーで、参考になりそうな人はいる?」

•「部署の雰囲気はどう感じている?」

既存の制度やルールについて触れるタイミング 制度やルールをすり合わせながら、部下の認識を確認することが効果的です。

•「この社内制度ができた背景を聞いたことある?」

•「会社が重点をおいている制度は何だと思う?」

•「今の制度で、活用できそうなものはある?」

•「制度について、改善したほうがいいと思うことはある?」

•「他の会社と比べて、うちの制度はどう思う?」

組織の歴史について触れるタイミング 事業やサービス、組織構造、人の入れ替わりなど、組織に何かしらの変化があった時にすり合わせることが重要です。

•「以前も同じように無くなった事業があったんだけど、聞いたことある?」

•「今回、組織体制が変わったけど、実は3年前の体制に戻ってるんだ」

•「会社の歴史で、印象に残っていることはある?」

•「創業時の話を聞いたことはある?」

•「会社の変化について、どう感じている?」

評価について考えるタイミング 評価制度のポイントとその活用方法をすり合わせることが重要です。

•「今の評価制度のうち、会社が大切にしているポイントって何かわかる?」

•「どうしたら評価されるか、社内で評価されている人の事例を考えてみよう」

•「評価制度について、疑問に思うことはある?」

•「自分の評価について、納得感はある?」

•「評価を上げるために、何をすべきだと思う?」

組織の人間関係に関する質問

エン転職の2018年の調査によると、転職のきっかけに人間関係をあげた方のうち、先輩が45%、同僚が22%、直属の上司が18%という結果でした。まさに半径5メートル内にいる身近な人の存在が、良くも悪くも転機のきっかけを生んでいます。人間関係の悩みの多くは、相互理解不足が原因です。

チームメンバーについて 周囲の人間関係の悩みや不安を解消し、それにつながる離職を防止することが目的です。

•「最近あまり外にランチ行ってないけど、どうしてる?」(変化に基づいた質問)

•「○○さんと仕事で絡むことが増えてきたね。順調?」(変化に基づいた質問)

•「チームメンバーで良いなと思う人いる?」(視野を広げる質問)

•「今のチームの課題は何だろう?」(視野を広げる質問)

•「会議でメンバーがもっと活性化するためにはどうしたら良いと思う?」(改善提案)

•「もっとチームを良くするためにはどんなことができるかな?」(改善提案)

•「チームの中で、やりにくいと感じることはある?」(課題の発見)

役員や他部署の人たちについて 会社をよく知ることは、会社で働く人をよく知ることでもあります。組織への親近感を増し、組織の意思決定への共感性を高めることが目的です。

•「他部署で、興味のある部署はある?」

•「役員の中で、話を聞いてみたい人はいる?」

•「他部署の人と関わる機会はある?」

•「会社全体の雰囲気はどう感じている?」

•「経営陣の方針について、どう思う?」

•「他部署との連携で、改善したいことはある?」

直属のマネージャーについて 多くの部下は、マネージャーがどのような仕事をしているか詳しくは知りません。マネージャー自らが自己開示をすることで、信頼関係の構築につながります。

•「私の仕事で、疑問に思うことはある?」

•「私に期待することはある?」

•「私のマネジメントで、改善してほしいことはある?」

•「私からのフィードバックは役に立っている?」

•「私とのコミュニケーションで、やりにくいことはある?」

組織の方針に関する質問

組織方針をすり合わせることによって、部下が組織の方向性と業務でのつながりを見出し、不安が解消され、業務遂行に充実感を得られます。また、組織の方向性と部下個人のキャリアの方向性との合致点を見出すことで、安心感が得られます。

各種施策や組織体制について 部下の個々の理解度の確認や不明点をすり合わせ、全体戦略や各種組織施策が自分の業務とどのようにつながるのか、翻訳作業をするつもりで対話することが重要です。

•「今期の会社の方針について、どう理解している?」

•「新しい組織体制について、どう感じている?」

•「会社の戦略と自分の業務の関係性は見えている?」

•「今の施策で、自分に関係がありそうなものはある?」

•「組織の変化について、不安に思うことはある?」

新たに決まった制度やルールについて 施策やルールが導入される際には、背景を丁寧に共有し理解を高めることが重要です。

•「新しい制度の背景について、理解できている?」

•「実際に使ってみて、どう感じた?」

•「制度の改善点があるとしたら、何だと思う?」

•「この制度で、自分にメリットはありそう?」

•「制度の運用で、困っていることはある?」

会社の記事や経営陣の発信について 自社での可能性を十分知ってもらうために、他事業部やグループ会社などにも興味を持ってもらうことが重要です。

•「最近の会社のニュースで、気になったものはある?」

•「経営陣の発信で、印象に残ったものはある?」

•「会社の将来性について、どう感じている?」

•「他の事業部の動きで、興味のあるものはある?」

•「会社の成長について、どう思う?」

組織状況の進捗について 自分以外の部門や会社全体の進捗を共有することで、部下の視野が広まり、組織の一員としての意識が高まります。

•「全体数字やプロジェクトの進捗はどう見えている?」

•「新規事業の動きについて、どう思う?」

•「会社の業績について、どう感じている?」

•「他部署の成果で、参考になりそうなものはある?」

•「会社全体の課題は何だと思う?」

1on1を継続的に成功させるためのマネージャー支援

効果的な1on1を組織全体で継続的に実施するためには、個々のマネージャーの努力だけでは限界があります。人事部門や経営陣による組織的な支援が不可欠です。ここでは、1on1を成功に導くための具体的な支援策をご紹介します。

メンターへのトレーニングの重要性

1on1を導入している企業でよく聞かれる課題として、「何を話したり聞いたりしたら良いか分からない」「1回目はなんとかなっても、継続できない」といった声があります。このような状態が続くと、せっかく導入した1on1も形骸化してしまい、本来の効果を発揮できません。

継続的な実施を可能にする支援

きちんと継続して1on1を実施できる状態にするためには、以下の支援が重要です。

まず、1on1のテーマ設定を支援し、継続できる状態のサポートを行うことです。テーマに応じた質問例や、確認すべきポイントをTips化し共有することで、「何を聴いたら良いか分からない」「質問を準備する時間がない」などのマネージャーが抱える悩みや懸念を解消することができます。

質の均一化を図る支援

どのマネージャーが実施しても内容や質に大きな差が出ないようにするためには、標準化された手法とツールの提供が重要です。

1on1実施のためのガイドラインやチェックリストを作成し、全マネージャーに共有することで、一定の品質を保つことができます。また、優秀なマネージャーの1on1事例を共有し、ベストプラクティスを組織全体に展開することも効果的です。

メンターに対する継続的な支援

メンターに対し、1on1における「あるべき姿」と「現在の自分の姿」とのギャップを認識してもらい、定期的な面談を通して、人事として1on1のあり方や進め方に関する支援をすることが重要です。

メンターを支援する立場の方(メンターの上司や外部の対人支援者など)の手も借りながら、メンターに対して、対話を通したリフレクション(振り返り)の機会を作ることが大切です。リフレクションを行うことにより、メンターが1on1における自分自身の関わり方を見直し、より効果的な1on1を実施することができるでしょう。

質問の視点を変える技術

1on1の効果を高めるためには、マネージャーが質問の視点を柔軟に変える技術を身につけることが重要です。以下に、実際の事例を通じてその重要性をご紹介します。

事例:視点を変えることで得られた成果

あるマネージャーAは、部下Bに対して「将来の目標がない、ダメなメンバーだなあ」と頭を抱えていました。なぜなら、1on1などを通して2年ほどコミュニケーションを取り続けていても、部下Bが「自分のやりたいことが分からない」と考えていたからです。

そこで、あるキャリアコンサルタントが、マネージャーAに対し、「視点を変えた問いかけをしてみてはどうか?」とアドバイスを送りました。

アドバイスを踏まえ、マネージャーAは部下Bに以下のように質問してみました。

「自分の将来は置いといて、チームメンバーにどんな貢献ができるかな?」

すると、部下Bは、霧が晴れたように自分の考えを語ってきたそうです。

質問の視点を変える重要性

この事例が示すように、同じような質問内容でも、質問の仕方や視点を変えることで、部下からの回答がまったく異なることがあります。時には、マネージャーの質問で、部下が思考の枠を作ってしまうことがあるのです。

マネージャーも人間なので、100%の質問をすることは難しいものです。大事なことは一回の回答ですべてを判断しないこと。同じような質問も、視点を変えて定期的に部下に問いかけることにより、部下・マネージャー相互の本質理解につながります。

視点を変える具体的な方法

質問の視点を変える具体的な方法として、以下のようなアプローチがあります。

時間軸を変える:「今」「過去」「未来」の視点から質問する

立場を変える:「自分」「チーム」「顧客」「会社」の視点から質問する

抽象度を変える:「具体的」「抽象的」な視点から質問する

感情を変える:「論理的」「感情的」な視点から質問する

これらの視点を意識的に変えることで、部下の新たな一面を発見し、より深い理解につなげることができます。

組織としての支援体制

あるメンバーに対しての1on1評価があいまいだったり、質問例を使用してもいまいちしっくりきていないマネージャーがいたら、上記のようなアドバイスを提供する体制を整えることが重要です。

人事部門や上級管理職が、定期的にマネージャーの1on1実施状況をヒアリングし、必要に応じて具体的なアドバイスを提供することで、組織全体の1on1の質を向上させることができます。

まとめ

本記事では、EX(従業員体験)向上の観点から1on1を効果的に実施するための包括的なガイドをお届けしました。現代の働き方の変化に対応し、従業員一人ひとりが「この会社での自分の役割」をしっかり認識し、やりがいと成長実感を持って定着・活躍できる環境を作るために、1on1は極めて重要な役割を果たします。

効果的な1on1を実現するためには、単に場を設ければ良いのではなく、明確な目的設定、適切な実施頻度、そして部下が主体となるコミュニケーションの姿勢が不可欠です。業務・個人・組織の3つの観点から体系的に質問を準備し、部下の成長段階や状況に応じて柔軟に活用することで、関係の質向上とエンゲージメント向上を同時に実現できます。

また、1on1を組織全体で継続的に成功させるためには、個々のマネージャーの努力だけでなく、人事部門や経営陣による組織的な支援が不可欠です。メンターへのトレーニング、質問技術の向上、そして継続的なフォローアップを通じて、どのマネージャーが実施しても一定の品質を保てる仕組みを構築することが重要です。

1on1は、関係の質を向上させ、EX(従業員体験)全体の底上げとなる身近で重要なファクターです。会社として結果の質を向上させる、強固な人材開発の基盤となる取り組みといえるでしょう。人的資本経営が重視される現代において、1on1を戦略的に活用することで、組織と個人の持続的な成長を実現していきましょう。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。