M&A後の統合を成功へ導く人事PMIの重要性徹底解説

「PMIは本当に骨が折れる…」

M&Aを経験した経営者や人事担当者から、私は何度もそう嘆きの言葉を耳にしてきました。財務や契約交渉はスムーズにまとまったのに、いざ人と組織をまとめようとすると、想像を超えた難しさにぶち当たる。これがPMI(Post Merger Integration:買収後統合)の現実です。

特に人と組織の統合には、想像以上にデリケートな問題が潜んでいます。「キーマンが辞めてしまった」「買収された側の社員のモチベーションが低下し、優秀な人材が流出している」など、思わぬ形で課題が表面化しやすいのです。

しかし、適切なアプローチでPMIに取り組めば、M&A前よりも強い組織を創り上げることができます。この記事では、初めてPMIに挑む経営者や人事担当者でも、実践的なステップを理解し、成功への道筋を描けるよう詳しく解説します。

目次

- PMIとは何か?基礎知識の整理

- 人事領域がPMI成功の鍵となる理由

- PMI全体プロセスとロードマップ

- PMI序盤(0~100日)の重要アクション

- PMI中盤(3~6ヶ月)のカルチャー統合

- PMI後期(6ヶ月~1年)の攻めの組織づくり

- PMIを越えた組織再創造の視点

- PMIで躓きやすい落とし穴と対処法

- PMI成功のための実践的アドバイス

- まとめ

PMIとは何か?基礎知識の整理

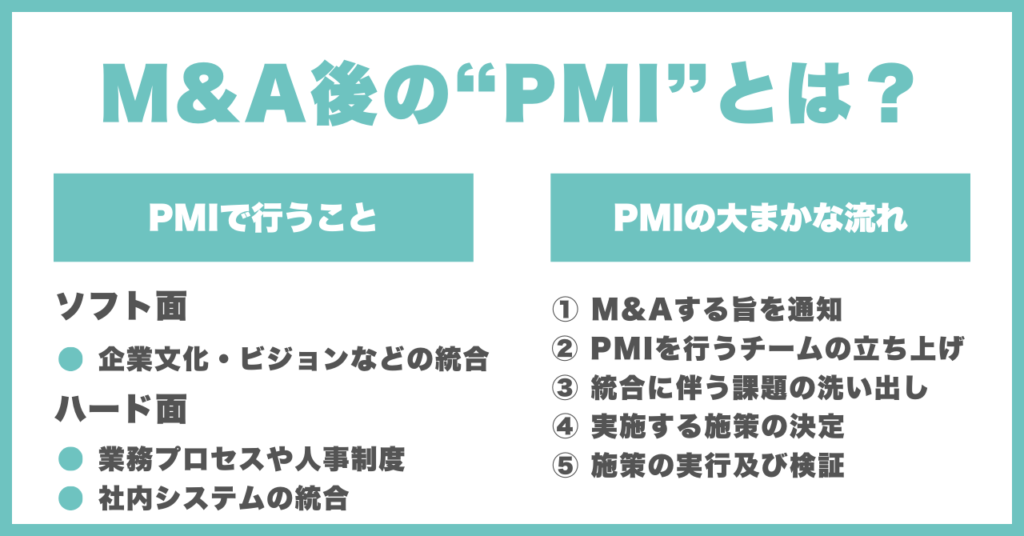

PMIの基本定義と重要性

PMI(Post Merger Integration)とは、M&A(合併・買収)後に企業同士を統合するプロセスを指します。財務や法務など表面的な統合に加え、人事制度や組織文化、採用手法の統合・再設計まで含めるのがPMIの本質です。

M&Aは数字や契約書面で完結しているように見えますが、実際には社員同士のコミュニケーションや組織体制の再構築など、「人が動く」ための仕組みづくりが極めて重要です。ここを怠ると、本来期待されたシナジーが得られなかったり、逆に優秀な人材が大量に離職するリスクが高まります。

失敗事例から学ぶPMIの重要性

具体的な事例を見てみましょう。あるIT企業が製造業を買収した際、数字面での調整は完璧でした。買収額や契約条件も抜かりなく進められていたのですが、肝心の「人事PMI」が後回しになり、被買収企業の技術者が3ヶ月で10名以上辞めるという事態が発生しました。

競合に流れた人材も少なくなく、大きく成長できるはずの新部門がスタートダッシュにつまずきました。その後に急いで外部支援を活用し、キーマンとの面談、組織風土の可視化などに取り組むことで離職ペースは落ち着きましたが、最初からPMIの設計をしていれば防げたケースでした。

社員の心理状態を理解する

企業同士が手を携える際、現場には数百人、数千人の社員がそれぞれの想いを抱えて働いています。新しい組織体制を前に、多くの社員はこう考えるものです。

「自分の給与はどうなるんだろう」

「会社の文化が変わってしまうのは嫌だな」

「そもそも、この買収にはどんな意図があるんだ?」

そして、時にその不安や不満が見えないところで大きく膨らみ、まるで「爆弾」のように組織を揺さぶります。私がPMIを支援した企業のなかには、決して小さくない投資を行ったにもかかわらず、キーマンとなる社員が次々に離職し、期待していた相乗効果が失われてしまうケースもありました。

成功事例:希望に満ちたストーリー

一方で、難所を超えて成果を手にする企業も確かに存在しています。買収先・買収元の垣根を取り払い、お互いの強みを掛け算して今まで想像できなかったビジネスを創造したり、むしろM&A前より社員のモチベーションが上がったりと、希望に満ちたストーリーも見てきました。

違いを分けるのは、「PMIをどれだけ本気でデザインし、地道に実行するか」です。

人事領域がPMI成功の鍵となる理由

PMIの本質:人が動かす組織

PMIの本質は、「企業は数字で動くが、実体は人が動かしている」という点に尽きます。

特に、採用担当者や人事責任者がPMIで果たす役割は非常に大きいです。経営戦略を社員に腹落ちさせたり、新しい制度を導入する際のコミュニケーションを設計したり、また離職リスクがあるキーマンと早期に接触してモチベーションを支えたりと、組織のハブとなって動かなければならない局面が多々あるからです。

人事部門が直面する現実

かつて支援したIT企業では、数字に明るい経営企画部の担当者が「PMIなんて、買収金額や契約条件が決まれば終わりでしょう?」と当初は言っていました。しかし、その担当者はすぐに気づきます。

「制度や就業規則、評価基準の違いがこんなに大変だなんて…」

「キーマンが辞めそうで、どこから手をつければいいのかわからない…」

PMIという言葉の意味を実感するのは、むしろ契約がまとまった後なのです。

人事領域の具体的な課題

PMIで最も大きく時間と労力を要するのが「人事」の領域です。社員一人ひとりの不安を解消し、処遇や評価制度をどう統合していくかを考え、さらにはカルチャーの違いを乗り越えて「新しい組織」を生み出していく。そのすべてを、経営者とともに主導できる立場こそが人事なのです。

私が支援先に入ると、まず人事部門の責任者と長い時間をかけて話し合います。よく聞かれる相談内容は以下のようなものです。

「報酬体系、こういうふうに変えようと思うんですが、現場はついてきますかね…」

「ベテラン社員が『こんなやり方認められない』と言ってきて困っているのですが、どうすれば説得できますか?」

「採用面でも混乱が生じていて、新卒が『なんだかごたごたしている会社』と敬遠し始めました」

これらの課題はすべて、PMIのプロセスで生まれます。そうした組織のかけ違いを解決し、前進させる中心にいるのが人事の役割です。

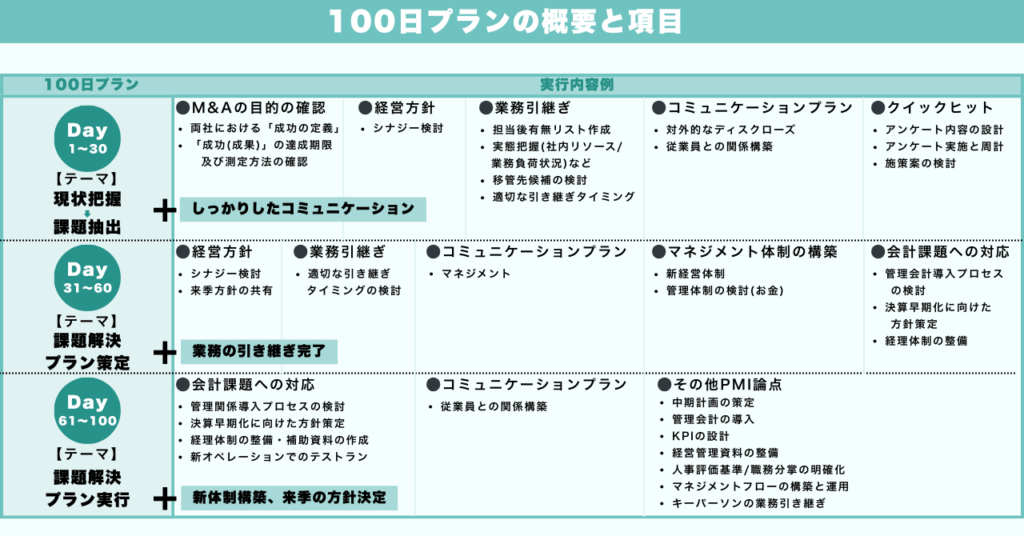

PMI全体プロセスとロードマップ

一年間のロードマップ概要

PMIは、短くても半年から1年、時には2~3年かけて進められます。大まかな流れとしては、以下のようなステップが一般的です。

| 期間 | フェーズ | 主要な取り組み |

| 0~100日 | 緊急対応期 | 社員の不安解消、キーマン確保、最低限の労務整合 |

| 3~6ヶ月 | 統合推進期 | カルチャー統合、組織再編、制度統合 |

| 6ヶ月~1年 | 発展期 | 次世代リーダー育成、新人事制度導入、シナジー創出 |

ひとつの目安として、最初の3ヶ月間で「現場の不安や抵抗感をどれだけ解消できるか」が、その後のPMIの成否を大きく左右します。

「そんなに早く統合しきれるものなの?」と思うかもしれませんが、ここで大事なのは完璧に制度統合を終わらせることではなく、社員が安心してついてきてくれる空気を作ること。そうやって土台を固めた上で、中長期的なデザインへと移っていくのが、PMIの理想的な進め方です。

PMO(Project Management Office)の設立

PMIを成功させるには、経営者・人事・経営企画・現場責任者などを束ねる司令塔が不可欠です。私の支援先では「PMOリーダー」を立て、週に1度は全員集合でミーティングを行う体制がよくとられていました。

PMOがないまま、各部署がバラバラに統合作業を進めると、起きるのは混乱だけです。情報共有がおろそかになり、現場から「こんなにコロコロ方針が変わるなんて、おかしい」と不満が募ったり、トップが発信するメッセージと実際の制度が噛み合わなかったりします。

だからこそ、PMOは組織の頭脳となって、全体像を俯瞰しながら一貫性を保つ。そして、人事は組織の心臓として社員の声を汲み取り、必要な対策を素早く打つ。そんな連携こそが鍵になります。

PMIプロジェクトチームの構成

効果的なPMIを実現するためには、適切な役割分担が重要です。

| ポジション | 主な役割 |

| 経営層/役員 | PMIのゴール設定、投資判断、トップメッセージ発信 |

| PMOリーダー | プロジェクト全体の進行管理、フェーズごとの目標・タスク割り当て |

| 人事・採用責任者 | キーマンマッピング、処遇統合、文化統合施策の企画・実行 |

| 経営企画 | M&A戦略全体の整合、予算管理、リスクマネジメント |

| 各部門リーダー | 現場の生の声を吸い上げ、統合施策を実地に落とし込む |

PMI序盤(0~100日)の重要アクション

最優先事項:経営トップのメッセージ

PMIがスタートしたばかりの混乱期に、最初にチェックすべきは「トップが社員に何を、どのように伝えたか」です。社員が一番知りたいのは、「会社はどこへ向かうのか」「自分はこの会社でどう扱われるのか」という二つのこと。これを経営トップが直接語らないまま時間が過ぎてしまうと、不安や疑心暗鬼はあっという間に社内に蔓延します。

あるIT企業がベンチャーを買収したケースでは、最初の1ヶ月間にトップの正式な挨拶がなかったため、被買収側のエースエンジニアが「もう見切りをつけよう」と転職先を探し始めていました。早めに人事部が面談を設置し、トップとの直接対話を実現させたところ、「実はものすごく高い期待を寄せていた」ということがわかり、エンジニアも「あぁ、自分たちは必要とされているんだな」と納得して留まってくれました。

◾️実践ポイント:

最初のキックオフや全体会議は、完璧な資料などなくても構いません

とにかくトップが「皆さんがこの組織の未来を担ってくれる、かけがえのない存在だ」という姿勢を真剣に伝える

それだけで社員の胸に、「今は不安でも、とりあえず信じてみようか」という気持ちが芽生えます

キーマンリストの作成と個別面談

続いて、最優先で取り組むのがキーマンの流出防止です。M&A後は、どこに優秀人材が潜んでいるかを細かく把握できていないことがしばしばあり、「気づいたらキーマンがいなくなっていた」ということも起こりがち。だからこそ、「キーマンリスト」の作成は必須です。

◾️キーマンリスト作成の手順:

1.各部門からの推薦:部門長に「この人がいなくなったら困る」という人材をリストアップしてもらう

2.客観的指標での評価:売上貢献度、専門性、後輩指導力などで評価

3.離職リスクの評価:年齢、家族構成、キャリア志向などから離職可能性を判断

4.優先順位の設定:重要度×離職リスクのマトリックスで優先順位を決定

そのリストを基に、たとえば営業のトッププレイヤーや製造の熟練エンジニアなど、会社にとって重要な人物には早急に人事が面談を行い、「あなたが必要だ」というメッセージとともに、キャリアビジョンを提示する。場合によっては、報酬面や役職の調整が必要になることもありますが、それ以上に「新しい組織の主役になれる」という期待のかけ方が効果的です。

報酬・制度の取り扱い方針

社員が不安に思うことの筆頭に、「給与や福利厚生は下がらないか?」があります。M&A直後から制度を全部ひっくり返すのは、よほどの覚悟がない限り得策ではありません。むしろ、早い段階で「しばらくは現行維持で進める」「徐々に統合するが、給与が急落することはない」といった方針を明示し、安心感を提供することが大事です。

◾️よくある課題と対処法:

ありがちなのは、買収側の給与テーブルに合わせるつもりだったのに、被買収先の専門職がすでに高水準の報酬を得ていて、うかつに合わせると下がってしまうケース。この場合、単純に「給与を下げます」と告知すれば離職が続出する可能性大なので、個別対応でランクを新設したり、移行期間を設けたりと、丁寧なケアが欠かせません。

そして、0~100日の段階でやるべきなのは、「統合後にこういう形を目指しています」という全体像を社員に知らせることです。すぐにすべてを完璧に統合する必要はありませんが、次のステップを示すことで、漠然とした不安をできる限り減らすことができます。

0~100日のチェックリスト

| 項目 | 担当 | 期限 |

| 経営トップからの全社メッセージ発信 | 経営層 | 1週間以内 |

| キーマンリストの作成 | 人事・各部門長 | 2週間以内 |

| キーマンとの個別面談実施 | 人事・経営層 | 1ヶ月以内 |

| 報酬・制度の取り扱い方針決定・発表 | 人事・経営企画 | 1ヶ月以内 |

| PMO体制の確立 | PMOリーダー | 2週間以内 |

| 社員向けQ&A体制の構築 | 人事・広報 | 3週間以内 |

| 離職状況のモニタリング開始 | 人事 | 継続的 |

PMI中盤(3~6ヶ月)のカルチャー統合

組織文化の棚卸しと共通プロジェクト

不安と混乱に満ちた序盤を乗り越え、PMI序盤の「キーマン流出防止」「処遇の透明化」がある程度落ち着いたら、次に取り組むのが「カルチャーの融合」です。

買収元・被買収先の会社には、それぞれに育まれてきた文化や価値観があります。どちらかが完全に相手を呑み込むような形で統合しようとすると、必ず抵抗が生まれる。だからこそ、まずは「両社の強みと違いを整理するワークショップ」を開催し、私たちは何が得意で、何を大切にしてきたのかをお互いに伝え合う場をつくることをおすすめしています。

◾️文化統合ワークショップの進め方:

価値観の可視化:各社の行動指針、大切にしてきた価値観を整理

成功事例の共有:それぞれの会社で誇れる取り組みや成果を発表

共通点の発見:意外な共通点や相互に学べる点を見つける

新しい価値観の創造:両社の良い部分を組み合わせた新しい価値観を議論

「文化統合」は一方的に相手の文化を呑み込むことではありません。人事としては、新しく入社する人材にも魅力的に映るような第3のカルチャーを生み出す発想が必要です。

エンゲージメントサーベイによる状況把握

カルチャー統合を進める一方で、社員が今どう感じているかを客観的に把握するのも大切です。そこで有効なのがエンゲージメントサーベイです。3ヶ月に1回のペースでアンケートを実施し、その結果を部門長や経営陣に共有する体制をおすすめします。

「数字をとるだけ」がゴールではなく、それを見て「今、特定の部門でモチベーションが急に下がっている」「このワークショップをした後、エンゲージメントが少し上がった」といった変化を可視化し、次のアクションに繋げていきます。

◾️エンゲージメントサーベイの重要指標:

・会社への愛着度

・仕事への満足度

・上司・同僚との関係性

・キャリア成長への期待

・統合プロセスへの理解度

コミュニケーション体制の強化

M&A後は社員が増えるため、コミュニケーションが分断されるリスクが高まります。特に事業所が全国に散らばっているケースや、リモートワーク比率が高い会社同士だとなおさらです。

PMI中盤になると、多くの社員が「新しい組織の体制や仲間」に慣れ始めますが、離れた拠点やリモートワークの場合、交流の機会が少ないまま時間が過ぎてしまうことがあります。そんなとき、オンラインとオフラインの融合を提案します。

◾️効果的なコミュニケーション施策:

定期的な全社会議:月1回、全社員参加のオンライン会議

部門間交流会:四半期に1回、リアルでの交流イベント

メンター制度:買収元・被買収先の社員をペアにしたメンタリング

プロジェクト混成チーム:両社の社員が協力する具体的なプロジェクト

オンラインでこまめに進捗共有しつつ、定期的にリアルで顔を合わせる機会を作れば、お互いの距離感がぐっと縮まります。

PMI後期(6ヶ月~1年)の攻めの組織づくり

中核人材の再配置とキャリアアップ

PMIも中盤を越え、6ヶ月以降になると、いよいよ「本格的なシナジー創出」が求められます。企業の枠組みがある程度固まり、少し落ち着いてくる時期でもあります。

この段階では、単なる統合にとどまらず、新しいリーダーシップ育成や未来型人事の導入で企業の成長を加速させるフェーズです。

そこで重要なのが、積極的な人材配置とキャリア開発です。買収によって新しい領域が広がったなら、社員にも「こんなキャリアを描けるんだ」と見せてあげる必要があります。

◾️戦略的人材配置の考え方:

クロスファンクション配置:買収元の営業と被買収先の技術者をペアにした新事業開発

ローテーション制度:両社の業務を経験できるジョブローテーション

プロジェクトリーダー抜擢:統合プロジェクトで活躍した人材の昇進・昇格

新規事業責任者:M&Aで生まれた新しい事業領域の責任者任命

次世代リーダー育成プログラム

PMIが進むにつれ、組織には新たなリーダーシップが求められるようになります。買収元と被買収先の両方を理解し、両社のいい部分を掛け合わせて発想できるリーダーが増えると、組織が一気に回り始めます。ただ待つだけではそうしたリーダーは生まれにくいため、育成プログラムを設計することを推奨しています。

◾️リーダー育成プログラムの例:

1.短期集中研修:1~3ヶ月の集中プログラム

2.実践プロジェクト:実際の統合課題を解決するプロジェクトリーダー経験

3.経営陣との対話:経営戦略を直接学ぶメンタリング機会

4.外部研修参加:他社のPMI事例を学ぶ外部セミナー参加

たとえば、1~3ヶ月の短期集中で、ジョブローテーションや実地のプロジェクトを経験させるプログラムを作る。あるいは、経営陣と若手リーダーが直接語り合う機会を増やし、「会社の根幹を一緒に考える」ように仕向ける。こうした取り組みを通じて誕生したリーダーたちは、単なる管理者にとどまらず、新しいカルチャーを先導する旗振り役になってくれます。

未来型人事制度へのアップデート

M&Aがきっかけとなり、従来型の人事制度を見直す絶好の機会と捉える企業が増えています。例えば、ジョブ型評価やAIによるピープルアナリティクスなど、新しい人事モデルをPMI後に先行導入し、グループ全体に広げる取り組みがあります。

「PMIはとりあえず形だけ整ったから、もういいよね」と気を抜く企業がある一方、本当に成功する企業はM&Aが変革のチャンスだと捉えます。これまでの評価制度を抜本的に見直し、ジョブ型評価やタレントマネジメントシステム、AIによるピープルアナリティクスを導入する。そんな大胆なアップデートを、PMI後期にかけて一気に進めるのです。

◾️導入を検討すべき新しい人事制度:

ジョブ型評価制度:職務内容に基づく明確な評価基準

タレントマネジメントシステム:社員のスキルと適性の可視化

ピープルアナリティクス:データに基づく人事意思決定

フレックス勤務制度:多様な働き方への対応

副業・兼業制度:社員の成長機会拡大

組織OS(意思決定プロセス)の再設計

最後にもう一つ、第3の組織を確固たるものにするうえで大切なのが、意思決定プロセスの明文化です。経営者がすべてを決めるトップダウン型にするのか、現場に裁量を委ねるのか、リスク管理は誰が担うのか。こうしたルールを曖昧にしたままでは、せっかくのPMIの成果が形になりません。

しかし、これを無機質なマニュアルとして押し付けるのではなく、「私たちはこういう価値観で意思決定をしたいから、こんなルールを設けました」という物語を添えることが重要です。なぜなら、組織OSがカルチャーと結びついてこそ、人はそれを受け入れ、主体的に動いてくれるからです。

PMIを越えた組織再創造の視点

統合から共創へのパラダイムシフト

ここまでが一般的なPMIの流れですが、本当に成功する企業はPMIを単に統合で終わらせません。「第3の組織」を創造し、新たな価値を生み出す視点を持っています。

PMIは統合ではなく共創である

「どちらかが相手を吸収する」という発想では、人材や文化の相乗効果は生まれにくいです。むしろ、両社の強みと良い部分を掛け合わせて新しい企業を一緒に作るという姿勢が重要です。

一方、企業によっては「うちは強い立場なんだから、先方が合わせてくれればいい」と思う場合もあるでしょう。しかし、その姿勢では融合は起こりません。むしろ反発を生み、キーマンが去り、組織が形だけの統合に終わってしまいます。

ストーリーテリングの重要性

PMIとは、数字や契約で完結しないドラマです。そこには不安や抵抗、時には怒りのエネルギーが渦巻いています。だからこそ、ストーリーテリングがとても効果的です。「なぜM&Aをしたのか」「私たちはどんな未来を目指すのか」を、トップが真摯な言葉で語る。そのストーリーに社員が共感し、当事者意識を持つことで、ようやく大きな組織が動き出します。

◾️効果的なストーリーテリングの要素:

明確なビジョン:M&A後に目指す具体的な未来像

個人の成長物語:社員一人ひとりがどう成長できるか

社会への貢献:新しい組織が社会にどんな価値を提供するか

成功事例の共有:小さな成功を積み重ねて大きな物語にする

カルチャー統合の現場では社員同士が自分の体験談を共有するセッションを設けます。たとえば被買収先の社員が「もともとこんな夢があって、この会社に来た」と語り、買収元の社員が「そこに新しい可能性を感じる」と応じる。人は物語に動かされます。だからこそ、PMIでは言葉にならない感情を丁寧にすくい上げ、一緒にストーリーを描いていくプロセスが欠かせません。

エネルギーデザインという考え方

「ネガティブな意見は封じ込めたい」と経営者が言うことがあります。でも、PMIではむしろ、ネガティブな感情をしっかり顕在化させ、建設的に解消していくことが大切です。私はこれを「エネルギーデザイン」と呼んでいます。

組織の中にある感情と熱量をどう扱うかが重要です。不安や怒り、期待など、社員の内面に目を向け、これを上手くマネジメントできれば、統合時期の混乱をエネルギーに変えられます。

◾️エネルギーデザインの実践方法:

感情を吐き出す場を用意:不満や不安をオープンに語れるワークショップ

小さな成功体験を積む:両社混成チームで成果を出し、それを称える

上手くいっているストーリーを増幅させる:社内報やSNSで周知

不安や葛藤といったネガティブなエネルギーを無理に押し込めず、ちゃんと受け止めた上で、そこに小さな成功体験を積み重ねることでポジティブなエネルギーへ変換する。その一連のプロセスを経てこそ、社員が「ここで頑張ってみよう」と本気になれる環境が生まれてきます。

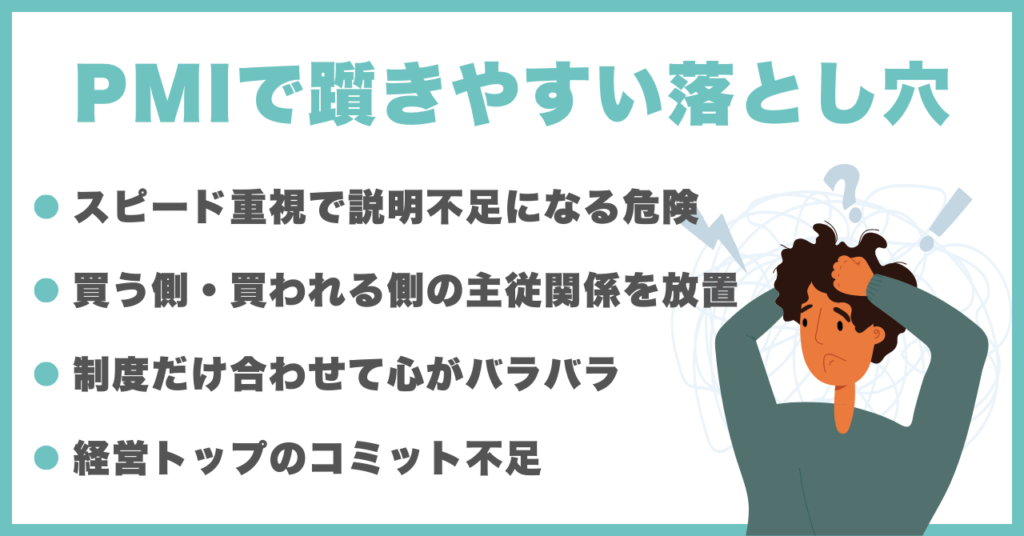

PMIで躓きやすい落とし穴と対処法

よくある失敗パターンと対策

PMIを進める中で、多くの企業が同じような落とし穴にはまります。これらを事前に理解し、対策を講じることで、失敗を回避できます。

1. スピード重視で説明不足になる危険

PMIの初期段階に「スピードが命!」と言って突き進み、社員への説明や調整を怠る企業を多く見てきました。確かに、買収後の混乱を長引かせることにリスクもありますが、何の説明もないまま体制を一気に変えてしまえば、社員は「自分は会社にとって駒なのか?」と感じ、不信感を抱きます。

◾️対策:

・経営陣やPMOが社員説明会やQ&Aをこまめに開催

・細かい変更点にも理由を添えて伝える

・「なぜこの変更が必要なのか」を必ず説明する

2. 買う側・買われる側の主従関係を放置

「買収された側は黙ってついてくればいい」という意識が少しでも透けて見えると、抵抗と離職が急速に進みます。一見フラットな対話をしているようで、実は買う側が「うちは正しい、そっちが合わせろ」というメッセージを出してしまい、買われる側のエース人材が次々に転職したケースがありました。

◾️対策:

・買われる側の管理職やリーダーを主要ポジションに配置

・対等な目線で意思決定に関わる機会を与える

・両社の良い点を認め合う文化を醸成

3. 制度だけ合わせて心がバラバラ

評価制度や就業規則をきれいに統合しても、社員の意識が「旧A社」「旧B社」のままでは一体感は生まれません。制度統合をゴールにするのではなく、そこから「運用しながらお互いが馴染んでいく」フェーズに入るのだと理解し、継続的にフィードバックを得る仕組みが必要です。

◾️対策:

・制度統合後も定期的な社員アンケート実施

・両社混成のプロジェクトチーム編成

・成功事例の積極的な共有

4. 経営トップのコミット不足

PMIで一番大きな力を持っているのは、経営トップのコミットです。もしトップが「もうM&Aは済んだから、人事部に丸投げでいいでしょう」と言い始めたら要注意。社員はトップの動きを敏感に見ています。トップが本気で関与しないと感じた瞬間に、「このPMI、大丈夫なのか?」という不安が社内に伝播し、空気が冷めてしまうのです。

◾️対策:

・経営トップの定期的な現場訪問

・重要な意思決定への積極的な関与

・社員との直接対話の機会を継続的に設ける

リスク管理のチェックポイント

| リスク項目 | 兆候 | 対処法 |

| キーマン離職 | 面談での不満表明、転職サイト登録 | 個別面談強化、処遇改善検討 |

| 文化的対立 | 部門間の協力拒否、批判的発言増加 | 文化統合ワークショップ開催 |

| 業績悪化 | 売上減少、顧客離れ | 営業・マーケティング強化 |

| 情報漏洩 | 機密情報の不適切な取り扱い | セキュリティ教育強化 |

| 労務問題 | 残業時間増加、ハラスメント報告 | 労務管理体制見直し |

PMI成功のための実践的アドバイス

今すぐ始められること

PMIの成功は、大きな施策だけでなく、日々の小さな積み重ねによって決まります。以下は、今すぐ始められる具体的なアクションです。

1. コミュニケーションの質を高める

1on1ミーティングの導入:管理職と部下の定期的な個別面談

オープンドア政策:経営陣への直接相談窓口設置

匿名フィードバック制度:率直な意見を収集する仕組み

2. 小さな成功体験を積み重ねる

クイックウィン施策:短期間で成果が見える取り組み

成功事例の共有:うまくいった事例の積極的な発信

表彰制度:統合に貢献した社員の表彰

3. データに基づく意思決定

KPIの設定:PMIの進捗を測る指標の明確化

定期的な振り返り:月次・四半期での進捗確認

改善サイクル:PDCAサイクルの確実な実行

外部支援の活用タイミング

PMIは社内だけで完結させることが難しい場合があります。以下のような状況では、外部の専門家の支援を検討することをお勧めします。

外部支援が有効な場面:

・初回のPMIで経験が不足している

・組織規模が大きく、複雑な統合が必要

・文化的な違いが大きく、内部だけでは解決困難

・短期間での統合が求められている

・特殊な業界知識が必要

長期的な視点での組織づくり

PMIは一時的なプロジェクトではなく、新しい組織の基盤づくりです。長期的な視点で以下の点を意識することが重要です。

1. 持続可能な成長基盤の構築

人材育成体系の整備:長期的なキャリア開発プログラム

イノベーション創出の仕組み:新しいアイデアが生まれる環境

組織学習能力の向上:失敗から学ぶ文化の醸成

2. 次のM&Aに向けた準備

PMIノウハウの蓄積:今回の経験を次に活かす仕組み

組織の柔軟性向上:変化に対応できる組織能力

統合プロセスの標準化:再現可能な統合手法の確立

まとめ

この記事では、M&A後の統合を成功へ導く人事PMIの重要性について、実践的な観点から詳しく解説してきました。PMIは確かに複雑で困難なプロセスですが、適切なアプローチと継続的な努力により、M&A前よりも強い組織を創り上げることができます。

PMIは、買収元や被買収先のどちらの会社を残すでもなく、まったく新しい会社を創造する旅です。人は、心から納得できるストーリーを共有したとき、今まで超えられなかった壁をいとも簡単に乗り越えられるものです。

M&Aはあくまでも始まりであって、その先にはあなたの会社がかつて想像しなかったような未来が広がっているかもしれません。その可能性を信じて、ぜひ一歩を踏み出してください。

経営者とともに「社員を巻き込んだストーリー」を描き、具体的なアクションを積み重ねることで、M&A後にさらに強く魅力的になった企業を創り上げていきましょう。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。