Z世代学生が求める面白いユニークな内定式事例集

コロナ禍を経て、内定式は再び対面開催へと回帰しており、株式会社マイナビの調査によれば、2025年卒では実に85.1%が「全員対面」での実施を予定しています 。

この対面回帰の背景にあるのは、Z世代の学生たちの価値観です。オンライン中心の大学生活を過ごしてきた彼らにとって、「直接会えること」の価値は非常に高く、対面の内定式に参加した学生の78.5%が「同期と実際に会えてよかった」と回答しています 。内定式は単なるセレモニーではなく、入社意欲やエンゲージメントを高める重要な機会です。

本記事では、人事担当者の皆様が「学生が本当に求める内定式」を企画できるよう、最新のトレンドや調査データを踏まえ、対面・オンライン両方に対応したユニークな事例と企画アイデアを徹底解説します。内定辞退の防止から入社後の早期活躍まで、戦略的な内定式を設計するための具体的なヒントをお届けします。

目次

- 2025年卒内定式の最新トレンドと学生の本音

- 内定式の基本的な流れと押さえるべきポイント

- 【対面開催】面白い!ユニークな内定式事例5選

- 内定式・内定者研修で使える面白い企画アイデア8選

- 内定式を企画する際の注意点とチェックリスト

- 内定式後のフォローアップで内定辞退を防ぐ

- まとめ

2025年卒内定式の最新トレンドと学生の本音

内定式を成功させるためには、まず最新のトレンドと、主役である学生たちの本音を正確に理解することが不可欠です。ここでは、各種調査データをもとに、2025年卒の内定式の実態と、学生が内定式に何を期待しているのかを深掘りしていきます。

85.1%が対面開催を選択!内定式の実施形態の変化

コロナ禍を経て、内定式の実施形態は劇的に変化しました。一時はオンライン開催が半数以上を占めましたが、アフターコロナの現在、その潮流は完全に対面へと回帰しています。

株式会社マイナビが実施した「2025年卒 大学生 活動実態調査(10月中旬)」によると、2025年卒の内定式に参加した学生のうち、「全員対面」の形式で参加した学生は85.1%にものぼりました。これは、2024年卒の79.3%、2023年卒の58.1%と比較して大幅に増加しており、企業が急速に対面でのコミュニケーションの場を重視し始めていることが明確に見て取れます。

一方で、「オンライン形式のみ」での参加は8.7%と、2023年卒の31.0%から激減しました。このデータは、多くの企業がオンラインの利便性よりも、対面でのリアルな交流がもたらす一体感やエンゲージメントの向上を優先していることを示唆しています。ただし、一部ではオンラインと対面を組み合わせたハイブリッド形式も採用されており、多様なニーズに対応しようとする企業の工夫も垣間見えます。

| 実施形式 | 2023年卒 | 2024年卒 | 2025年卒 |

| 全員対面 | 58.1% | 79.3% | 85.1% |

| オンラインのみ | 31.0% | 12.5% | 8.7% |

| ハイブリッド | 10.9% | 8.2% | 6.2% |

学生が内定式に求めるものとは?データで見る内定者の声

では、なぜ企業は対面開催へと舵を切っているのでしょうか。その答えは、学生たちが内定式に何を求めているかにあります。同じくマイナビの調査によれば、対面の内定式に参加した学生の満足度は非常に高く、その理由として最も多く挙げられたのが「同期と実際に会えてよかった」(78.5%)でした。

授業はオンライン中心、サークルやアルバイトも制限され、人とのリアルなつながりが希薄だった経験を持つ彼らにとって、「直接会えること」自体が強く印象に残るのです。

大学生活の多くをコロナ禍で過ごしたZ世代にとって、同期となる仲間とのリアルなつながりは、入社後の安心感や帰属意識を育む上で極めて重要な要素です。また、「来年からその会社で働く実感がわいた」(59.0%)、「人事担当者や社員と会えてよかった」(46.7%)といった回答も多く、内定式が単なる儀式ではなく、企業への理解を深め、入社へのモチベーションを高めるための重要な「体験」として機能していることがわかります。

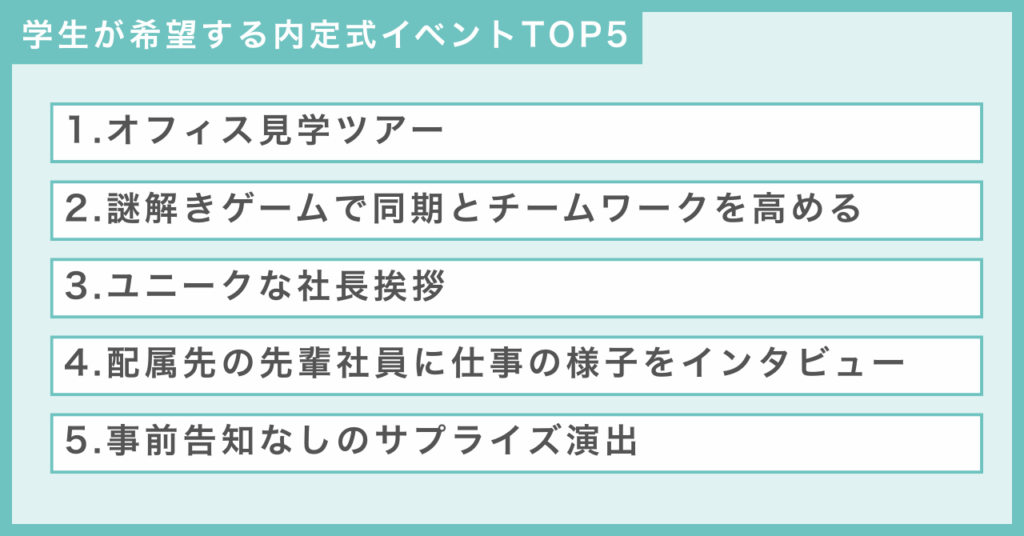

学生が希望する内定式イベントTOP5

学生が内定式に求めるのは、同期や社員との「リアルな交流」です。では、具体的にどのようなコンテンツを期待しているのでしょうか。タメニー株式会社が実施したアンケート調査では、学生が開催してほしい内定式のイベントランキングが明らかになりました。

最も多くの学生が希望したのは「オフィス見学ツアー」でした。自分がこれから働く場所を実際に見ることで、入社後のイメージを具体的に膨らませたいという気持ちの表れでしょう。また、2位の「謎解きゲーム」や、ランキング外ですが「人狼ゲーム」など、ゲーム性のあるイベントへの期待も高く、楽しみながら同期とのチームワークを高めたいというニーズがうかがえます。これらの結果から、内定式では、企業理解を深めるコンテンツと、内定者同士の交流を促進する体験型コンテンツをバランス良く組み合わせることが、学生の満足度を高める鍵と言えそうです。

内定式の基本的な流れと押さえるべきポイント

ユニークな企画を考える前に、まずは内定式の基本的な構造と目的をしっかりと押さえておくことが重要です。土台がしっかりしてこそ、独創的なアイデアも活きてきます。ここでは、一般的な内定式の流れと、企画する上で最も重視すべき「目的」について解説します。

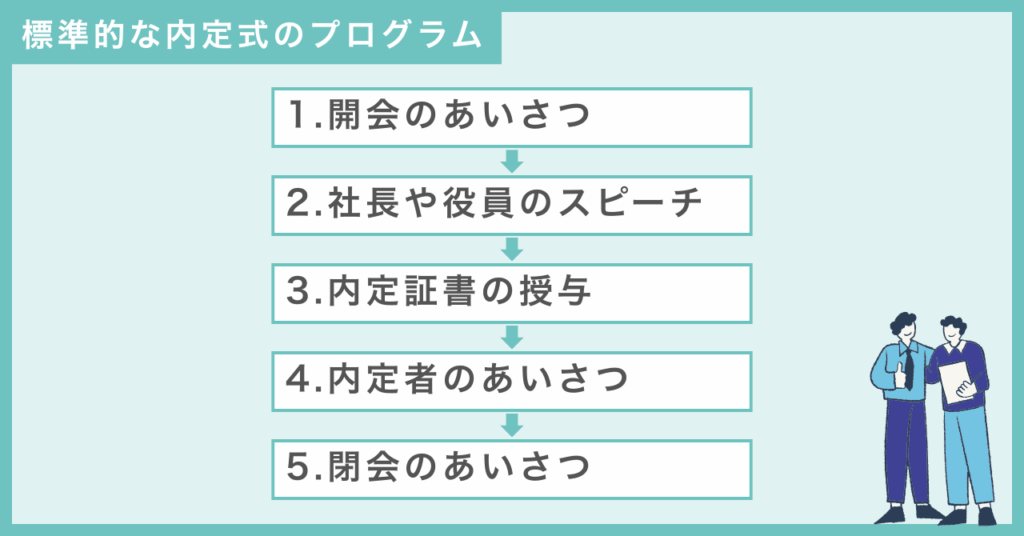

標準的な内定式のプログラム構成

多くの企業で採用されている、標準的な内定式のプログラムは以下の通りです。所要時間は全体で1〜2時間程度が目安とされています。この基本構成をベースに、自社のカラーや目的に合わせてコンテンツを肉付けしていくのが良いでしょう。

1.開会のあいさつ

司会者(主に人事担当者)が内定式の開始を宣言し、内定者への歓迎の意を伝えます。

2.社長や役員のスピーチ

企業のトップから、内定者への祝辞や期待の言葉、会社のビジョンなどを語ってもらいます。経営層の言葉は、内定者にとって入社の実感を深める重要なメッセージとなります。

3.内定証書の授与

内定者一人ひとりの名前を呼び上げ、役員から内定証書を授与します。内定者にとっては、自分が正式にこの会社の一員として認められたことを実感する、セレモニーのハイライトです。

4.内定者のあいさつ

内定者の代表者、あるいは全員から、簡単な自己紹介や入社後の抱負などを述べてもらいます。同期の顔と名前を知り、互いの人となりを理解する最初の機会となります。

5.閉会のあいさつ

人事部長などから、内定者への激励の言葉と今後のスケジュールなどを伝え、式を締めくくります。

多くの企業では、この式の後に懇親会を設けています。式典では緊張している内定者も、懇親会ではリラックスして先輩社員や同期と交流できるため、セットで企画することが推奨されます。

内定式の目的を明確にする重要性

内定式は、単なる恒例行事ではありません。企業と内定者の双方にとって、重要な目的を持つ戦略的なイベントです。企画を考える際には、常にこれらの目的に立ち返ることが、成功への鍵となります。

不安の解消

「この会社で本当にやっていけるだろうか」という内定者の不安を払拭し、安心して入社日を迎えられるようにします。同期との絆を深める

共に働く仲間との連帯感を育み、入社後のスムーズなチームワークの土台を築きます。モチベーションアップ

会社のビジョンや魅力を伝え、仕事への期待感を高め、入社意欲を向上させます。ビジネス基礎能力の向上

社会人としての心構えや基本的なマナーを学ぶ機会を提供します。内定辞退の防止

企業へのエンゲージメントを高め、他社への心揺れを防ぎ、確実な入社へとつなげます。

これらの目的のうち、自社が特に何を重視するのかを明確にすることで、企画の方向性が定まり、より効果的な内定式を設計することができます。

オンライン内定式での内定証書授与の工夫

対面開催が主流となりつつある中でも、地理的な制約などからオンラインやハイブリッド形式を選択する企業も少なくありません。その際に課題となるのが「内定証書の授与」です。物理的に手渡しできない状況で、どのようにセレモニーの特別感を演出し、内定者に「証」を渡せばよいのでしょうか。以下のような工夫が見られました。

開催日までに手元に届くように郵送しておく

内定式当日に、司会者の合図で内定者に一斉に開封してもらう方法です。サプライズ感を演出しつつ、全員で同じ体験を共有できます。当日はエアーで渡すマネをし、後日郵送する

画面越しに授与のポーズを取り、セレモニーとしての形式を保ちます。後日、手書きのメッセージを添えて郵送すれば、より丁寧な印象を与えられます。後日個別に来社の日を設けて直接渡す

オンラインでは難しい、役員や人事との個別コミュニケーションの機会にもなります。オフィスを見学してもらう良いきっかけにもなるでしょう。

内定証書は、学生にとって「きちんと企業から内定をもらった証」であり、入社意欲に直結する重要なアイテムです。オンラインであっても、その重みが損なわれないよう、渡し方には最大限の工夫を凝らしたいところです。

【対面開催】面白い!ユニークな内定式事例5選

対面開催の最大のメリットは、五感で企業の雰囲気を感じ、人との繋がりを深く実感できる点にあります。このメリットを最大限に活かし、内定者の記憶に鮮烈な印象を残した、ユニークな対面内定式の事例を5つご紹介します。自社のカルチャーや規模に合わせて、取り入れられる要素がないか探してみてください。

事例1:ファッションショーで個性を発揮(株式会社ストライプインターナショナル)

アパレル大手のストライプインターナショナルでは、自社の事業内容と親和性の高い、ユニークな内定式を実施しました。その名も「ファッションショー内定式」。内定者には「1番おしゃれだと思うコーディネート」というドレスコードが課され、当日はランウェイを歩いて自身のファッションを披露します。そして、役員や先輩社員の投票によって「ベストファッショニスタ」が選ばれるという企画です 。

この内定式の優れた点は、単に奇抜なだけでなく、企業の価値観を体現しているところにあります。「個性を尊重し、ファッションの力で世界を元気にする」という同社のメッセージが、内定者に自然な形で伝わります。また、内定者にとっては、自分らしさを表現する絶好の機会となり、同期の多様な個性にも触れることができます。スーツ一辺倒ではない、自由な服装での参加を促すというアイデアは、アパレル業界以外でも、例えばクリエイティブ系の企業や、服装の自由度が高い社風を持つ企業であれば、十分に参考にできるでしょう。

事例2:自社製品で調理実習(昭和産業株式会社)

「SHOWA」ブランドのてんぷら粉やホットケーキミックスでお馴染みの昭和産業株式会社は、自社製品への愛着と理解を深める「体験型内定式」を実施しています。内定者は、同社の研修施設で、実際に自社製品を使った天ぷらの調理実習に挑戦します。驚くべきは、経営陣が自ら内定者の前で天ぷらの揚げ方をレクチャーする点です。

この企画は、内定者に複数のメリットをもたらします。まず、自社の主力製品に直接触れることで、製品への理解が深まり、メーカーで働くことへの誇りを醸成できます。次に、グループで調理実習を行う過程は、自然なコミュニケーションを生み出し、同期とのチームワークを高める絶好の機会となります。そして何より、経営トップが率先して製品への愛情を語り、調理の腕前を披露する姿は、内定者に強い親近感と信頼感を抱かせ、企業文化を肌で感じさせます。食品メーカーはもちろん、BtoCの製品を扱う企業であれば、自社製品を使ったワークショップは、内定者のエンゲージメントを高める強力なコンテンツとなり得ます。

事例3:合宿スタイルで団結力アップ(インビジョン株式会社)

採用マーケティングを手がけるインビジョン株式会社は、少人数ならではの一体感を活かした「合宿スタイル」の内定式で知られています。特にユニークなのが「学校に泊まろう!」と題し、廃校を再利用した宿泊施設で実施した事例です。6人の内定者と既存社員が一緒になって、キャンプファイヤーを囲んだり、5,000個もの紙コップを並べて巨大な文字を作ったりと、コミュニケーションが不可欠なアクティビティを通じて、一夜にして強い団結力を育んだといいます。

この事例のポイントは、非日常的な空間と体験を共有することで、短時間で深い相互理解と仲間意識を醸成できる点です。特に、20名以下の少人数企業であれば、社員と内定者が一体となって企画に参加することで、よりアットホームで強固な関係性を築くことが可能です。登山や川下りなど、毎年テーマを変えてアクティビティを実施しており、企業のチャレンジングな精神を伝えることにも成功しています。

事例4:新卒メンバーが企画運営(株式会社Lii)

スポーツ関連事業を展開する株式会社Liiでは、なんと入社1年目の新卒メンバー3名が、26名の内定者を迎える内定式の企画・運営を担当しました。自分たちが内定者だった頃の経験を活かし、「内定者が本当に楽しめる、満足度の高い内定式」を追求したのです。

このアプローチには、複数のメリットがあります。まず、内定者と年齢が近い先輩が企画することで、学生目線に立った、より共感を呼ぶコンテンツが生まれやすくなります。また、企画を担当する若手社員にとっては、プロジェクトマネジメント能力やリーダーシップを養う絶好の成長機会となります。そして内定者にとっては、入社後わずか1年でこのような大きな仕事を任されるという事実が、企業の若手に裁量を与える文化を象徴するものとして映り、入社後のキャリアへの期待感を高める効果も期待できます。

事例5:飲食店ならではの青空内定式(株式会社ワンダーテーブル)

レストラン運営を手掛ける株式会社ワンダーテーブルは、コロナ禍の制約を逆手に取り、開放的な公園で「青空内定式」を開催しました。飲食業界が厳しい状況に置かれる中、あえて屋外で集まり、新入社員を歓迎する姿勢を見せることで、内定者だけでなく、既存社員の士気をも高める狙いがあったといいます。

この事例は、自社の置かれた状況や業界の特性を、内定式のコンセプトに昇華させた好例です。例えば、建設業界であれば建設現場を見学するツアー、IT企業であれば最新技術に触れるハッカソンなど、自社の事業フィールドを活かした企画は、内定者にとって最もリアルな企業理解の機会となります。固定観念に囚われず、自社らしさを表現する場として内定式を捉え直すことが、ユニークな企画を生み出す第一歩です。

内定式・内定者研修で使える面白い企画アイデア8選

内定式は、その後の内定者研修やフォローアップへと続く、エンゲージメント向上の第一歩です。ここでは、内定式当日やその後の研修で活用できる、学生の満足度を高め、同期の絆を深めるための面白い企画アイデアを、具体的な事例を交えながら8つご紹介します。

1. 焚き火を囲んだ対話セッション

一見、突飛なアイデアに思えるかもしれませんが、「焚き火」には人の心を解き放ち、本音の対話を促す不思議な力があります。バヅクリHR研究所の記事でも、リラックス効果の高い企画として紹介されています [4]。揺らめく炎を囲みながら、内定者同士、あるいは先輩社員と語り合う時間は、普段はなかなか口にできない入社への不安や将来への期待などを素直に共有できる貴重な機会となります。最近では、安全な室内用の焚き火台や、焚き火の映像を使ったオンラインでの実施も可能です。非日常的な空間が、参加者の一体感を高め、忘れられない思い出を創出します。

2. 幼稚園研修でコミュニケーション力向上

株式会社栃木ダイハツ販売会社などで導入されているのが、この「幼稚園研修」です。内定者が数日間、幼稚園で園児たちと一緒にお遊戯をしたり、食事のサポートをしたりするこの研修は、予測不能な子供たちとの触れ合いを通じて、コミュニケーション能力や対応力を実践的に養うことを目的としています。特に、ファミリー層を顧客に持つ企業にとっては、顧客理解を深める絶好の機会にもなります。社会貢献活動としての側面も持ち合わせており、企業の社会的責任(CSR)をアピールする上でも有効な企画と言えるでしょう。

3. エンプロイー・ジャーニーマップ作成

ニトリホールディングスなどで取り入れられている、自身のキャリアプランを長期的な視点で描くワークです 。内定者は、入社から定年退職までを10年ごとに区切り、それぞれの年代でどのようなスキルを身につけ、どのような役職や仕事に挑戦したいかを具体的に書き出していきます。このワークは、内定者に自身のキャリアを主体的に考えるきっかけを与え、仕事へのモチベーションを向上させる効果があります。また、会社が社員の長期的な成長を支援する姿勢を示すことにも繋がり、エンゲージメントの強化と離職率の低下が期待できます。

4. 謎解きゲームでチームビルディング

学生からの人気も高い「謎解きゲーム」は、楽しみながらチームビルディングができる鉄板の企画です。参加者は数人のチームに分かれ、協力して制限時間内に謎を解き明かすことを目指します。成功するためには、メンバー間の活発なコミュニケーション、役割分担、論理的な思考が不可欠です。初対面同士でも自然と会話が生まれ、一体感が醸成されるため、内定者同士の絆を深めるのに最適です。企業の歴史や製品に関する知識を謎に組み込むことで、企業理解を促進するカスタマイズも可能です。

5. オフィス見学ツアー

シンプルながら、学生からの希望が最も高いのが「オフィス見学ツアー」です [3]。自分がこれから働くオフィスを実際に見ることは、入社後の働き方を具体的にイメージさせ、モチベーションを高める上で非常に効果的です。ただ見て回るだけでなく、各部署で先輩社員が仕事内容を説明したり、質疑応答の時間を取り入れたりすることで、よりインタラクティブで満足度の高い企画になります。オンラインで開催する場合は、人事担当者がカメラを持って社内を歩き回り、リアルタイムで案内する「バーチャルツアー」も良いでしょう。

6. 自己紹介プレゼンテーション

内定式の序盤で行われる自己紹介も、一工夫加えるだけで、場を和ませ、相互理解を深める面白いコンテンツに変わります。例えば、ユナイトアンドグロウ株式会社の事例のように、子供時代の写真を見せて「これは誰でしょう?」とクイズ形式にするのも良いでしょう [2]。あるいは、「自分をモノに例えると?」「人生で最も熱中したこと」といったテーマを設定するのも面白いです。ユニークな自己紹介は、その人の個性や人となりを強く印象付け、後のコミュニケーションのきっかけを生み出します。

7. ビジョンシート・目標設定ワーク

入社後の目標や将来の夢を「ビジョンシート」として可視化し、グループで共有するワークです。A3用紙や模造紙に、イラストやキーワードを使って自由に自分のビジョンを表現してもらいます。このワークの目的は、内定者一人ひとりの価値観や目標を共有し、相互理解を深めることです。また、自分の目標を他者に語ることで、目標達成へのコミットメントが高まる効果も期待できます。作成したビジョンシートを職場のデスクに飾るなど、入社後の継続的なモチベーション維持に繋げる工夫も考えられます。

8. 先輩社員との座談会・メンター制度

内定者が最も知りたいのは、現場で働く先輩社員の「リアルな声」です。部署や年齢の異なる複数の先輩社員に参加してもらい、少人数のグループで座談会を実施しましょう。仕事のやりがいや大変さ、キャリアパス、プライベートとの両立など、内定者が抱える様々な疑問や不安に、本音で答える場を設けることが重要です。さらに、内定者一人ひとりに特定の先輩社員を「メンター」として割り当て、入社までの期間、定期的に相談できる体制を整える「メンター制度」は、内定者の不安を解消し、内定辞退を防ぐ上で非常に効果的な施策です。

内定式を企画する際の注意点とチェックリスト

魅力的な企画を立案することも重要ですが、それ以上に大切なのが、内定式の本質を見失わず、参加者全員が満足できる場を創り上げることです。ここでは、企画段階で陥りがちな失敗を避け、スムーズな運営を実現するための注意点と、具体的な準備に役立つチェックリストを提供します。

内定式企画で失敗しないための5つのポイント

内定式を成功させるためには、いくつかの重要な原則があります。これらを踏まえ、企画担当者が心に留めておくべき5つのポイントをまとめました。

1.内定式の目的を見失わない

「面白い企画をやること」自体が目的になってはいけません。常に「何のために内定式を行うのか(不安解消、同期の結束、企業理解など)」という本来の目的に立ち返り、すべてのコンテンツがその目的に貢献しているかを確認しましょう。

2.内定者が能動的に動ける内容にする

社長や役員の話を一方的に聞くだけの時間は、学生にとって退屈なものです。グループワーク、ゲーム、ディスカッションなど、内定者が自ら考え、発言し、行動する「参加型」のコンテンツを積極的に取り入れ、主体性を引き出しましょう。

3.内定者と企業側のニーズをすり合わせる

企業が伝えたいメッセージと、内定者が知りたい情報には、しばしばギャップが存在します。事前にアンケートなどを実施し、内定者が何に興味を持ち、何を不安に思っているのかを把握した上で、双方のニーズを満たすプログラムを設計することが理想です。

4.強制参加はNG

内定式への参加は、法的に強制できるものではありません。学業や個人的な事情で参加が難しい学生もいることを理解し、あくまで任意参加のスタンスを明確にすることが重要です。不参加者には後日、資料や当日の様子の動画を送るなど、丁寧なフォローアップを忘れないようにしましょう。

5.会社の魅力をプレゼンテーションする場と捉える

内定式は、内定者にとって、その会社で働くかどうかを最終判断する場でもあります。企業のビジョン、文化、社員の魅力などを、プログラム全体を通じて効果的に伝え、「この会社に入社したい」という気持ちを最大限に高めるプレゼンテーションの場として捉えましょう。

内定式準備のタイムスケジュール

直前になって慌てないよう、計画的に準備を進めることが成功の鍵です。一般的な10月1日の内定式を想定した、準備のタイムスケジュール例をご紹介します。

| 時期 | やること |

| 3ヶ月前(7月頃) | ・内定式の目的、コンセプト、基本方針の決定 ・開催形式(対面/オンライン/ハイブリッド)の決定 ・日程、会場(または使用ツール)の確定 ・予算の確保 ・内定者への一次案内(日程の通知) |

| 2ヶ月前(8月頃) | ・詳細なプログラム、コンテンツの企画 ・登壇者(役員、先輩社員など)の選定と依頼 ・IT環境の確認、機材の手配(オンラインの場合) ・外部業者(ケータリング、イベント会社など)の選定・契約 |

| 1ヶ月前(9月上旬) | ・内定者への最終案内(詳細プログラム、服装、持ち物など) ・進行台本の作成 ・配布資料、内定証書、記念品などの準備 ・登壇者との打ち合わせ |

| 2週間前(9月中旬) | ・参加者の最終確認 ・司会者、スタッフの役割分担 ・全体リハーサル(特にオンラインの場合は接続テストを入念に) ・備品、機材の最終チェック |

| 当日 | ・最終リハーサル ・参加者受付 ・内定式の実施 ・(終了後)アンケートの実施、懇親会 |

| 事後 | ・不参加者へのフォロー ・アンケート結果の分析と次年度へのフィードバック ・内定者フォローアップ施策の開始 |

予算別・規模別の内定式企画例

企業の規模やかけられる予算によって、実施できる企画は異なります。しかし、予算が少なくても、工夫次第で心に残る内定式は実現可能です。

小規模企業(〜30名)/低予算

社員と内定者の距離の近さが最大の武器です。オフィスの一室で、手作りの装飾を施し、先輩社員が企画したゲームや座談会を中心に、アットホームな雰囲気を作りましょう。食事も、ケータリングではなく、社員と内定者が一緒に買い出しに行くなど、共同作業を取り入れると一体感が生まれます。

中規模企業(30〜100名)/中予算

ホテルの宴会場やイベントスペースを借りて、少し特別感を演出するのも良いでしょう。プロの司会者を起用してメリハリをつけたり、チームビルディング研修の専門業者に依頼して、質の高いワークショップを実施したりすることも可能です。

大規模企業(100名〜)/高予算

著名人をゲストスピーカーとして招聘したり、アウトソーシングテクノロジーの事例のように、ギネス記録に挑戦するような壮大な企画も視野に入ります。オンラインで開催する場合も、専用のプラットフォームや映像制作会社と協力し、テレビ番組のようなクオリティの高い配信を目指すことができます。

重要なのは、予算の大小ではなく、内定者に「歓迎されている」「大切にされている」という気持ちが伝わるかどうかです。手書きのメッセージカードを用意したり、内定者一人ひとりの名前を覚えるといった、小さな心遣いの積み重ねが、大きな感動を生むことを忘れないでください。

内定式後のフォローアップで内定辞退を防ぐ

多くの人事担当者が、内定式の成功に安堵し、一息ついてしまうかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。内定式はゴールではなく、内定者のエンゲージメントを高め、確実な入社へと導くための「スタート地点」に過ぎません。本当の勝負は、内定式が終わったその瞬間から始まります。

内定式は内定者フォローのスタート地点

残念ながら、内定式に参加したからといって、全員が必ず入社してくれるわけではありません。むしろ、内定式を終えた後に、「本当にこの会社で良いのだろうか」と改めて考え直し、辞退を決意する学生も少なくないのです。キャリアマートの記事によれば、ある調査では内定式後に6割もの学生が辞退を考えたことがあるという衝撃的なデータも存在します。この「内定後ブルー」とも言える現象を防ぎ、内定者の心を繋ぎとめるためには、内定式から入社式までの期間、継続的かつ計画的なフォローアップが不可欠です。

内定式後に実施すべきフォロー施策

では、具体的にどのようなフォローアップが有効なのでしょうか。重要なのは、内定者との接触頻度を保ち、「自分は忘れられていない」「会社は自分のことを気にかけてくれている」と感じてもらうことです。以下に、多くの企業で導入され、効果を上げている施策を挙げます。

定期的な懇親会

オンライン・オフラインを問わず、月に1回程度のペースで、内定者同士や先輩社員と交流できる場を設けましょう。形式張ったものではなく、気軽に話せるランチ会や飲み会などが効果的です。

内定者インターン・アルバイト

入社前に実際の業務を経験してもらうことは、仕事内容への理解を深め、入社後のギャップを減らす上で非常に有効です。内定者にとっても、スキルアップや収入に繋がるというメリットがあります。

SNSグループでの交流

内定者だけのSlackチャネルやLINEグループを作成し、人事担当者も参加して、気軽にコミュニケーションが取れる場を提供します。日々のちょっとした連絡や、内定者からの質問に迅速に答えることができます。

先輩社員とのメンター制度

内定者一人ひとりに、年齢の近い先輩社員を「メンター」として付け、定期的な1on1ミーティングを実施します。仕事のことからプライベートな悩みまで、何でも相談できる存在がいることは、内定者にとって大きな心の支えとなります。

定期的な情報発信

社内報やメールマガジンを通じて、会社の最新ニュースや、各部署で活躍する社員の紹介などを定期的に発信します。会社の「今」を伝えることで、内定者の帰属意識を高めます。

まとめ

本記事では、2025年卒の内定式の最新トレンドから、学生の心を掴むユニークな企画事例、そして内定辞退を防ぐための具体的なノウハウまで解説してきました。

重要なのは、「内定式のやり方に『こうでなくてはならない』という決まりはない」ということです。最も大切なのは、自社が「何のために内定式を行うのか」という目的を明確にし、その目的に沿って、自社の文化や価値観が伝わるようなオリジナルの企画を設計することです。

対面開催のリアルな熱量を活かすのか、オンライン開催の地理的制約のない繋がりを活かすのか。それぞれのメリットを最大限に引き出し、主役である内定者の声に真摯に耳を傾けながら、プログラムを改善し続ける姿勢が求められます。内定式は、単なるセレモニーではありません。それは、企業文化を伝え、内定者のエンゲージメントを高め、未来の仲間との最初の絆を育む、かけがえのない「戦略的コミュニケーションの場」なのです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。