「やりがい」と「個人」を尊重する組織文化の作り方|人事・経営者が実践すべき5つの戦略

現代のビジネス環境は、かつてないほどの速度で変化しています。働き方の多様化、グローバル化の進展、そして労働人口の減少という大きな潮流の中で、企業が持続的に成長を遂げるためには、従業員一人ひとりの力を最大限に引き出す組織づくりが不可欠です。もはや、画一的なマネジメントやトップダウンの指示だけでは、優秀な人材を惹きつけ、その能力を開花させることは困難になりました。

そこで今、人事・経営者の間で最も重要なテーマとして浮上しているのが、「やりがい」と「個人」を尊重する組織文化の構築です。従業員が自らの仕事に意義を感じ、会社への貢献を実感できる「やりがい」。そして、一人ひとりの価値観や個性が尊重され、自分らしくいられる「個人の尊重」。この二つは、もはや福利厚生のような付加的なものではなく、企業の競争力の源泉そのものと言えるでしょう。

本記事では、なぜ今「やりがい」と「個人」の尊重が重要なのかを最新のトレンドや調査結果を交えて解説するとともに、それを実現するための具体的な5つの基本要素、先進企業の事例、そして明日から実践できる5つの戦略を徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、貴社の組織文化を変革し、従業員と企業が共に成長していくための明確なロードマップが手に入っているはずです。

目次

- なぜ今「やりがい」と「個人」の尊重が重要なのか

- 個を尊重する組織文化の5つの基本要素

- やりがいを高める具体的な施策と事例

- 人事・経営者が実践すべき5つの戦略

- 組織文化変革を成功させるためのロードマップ

- よくある課題と解決策

- まとめ

なぜ今「やりがい」と「個人」の尊重が重要なのか

組織文化の重要性が叫ばれて久しいですが、なぜ今、特に「やりがい」と「個人の尊重」が企業の持続的成長における最重要課題として位置づけられているのでしょうか。その背景には、現代社会が直面する3つの大きな変化があります。

働き方の多様化と価値観の変化

近年、私たちの働き方と仕事に対する価値観は劇的に変化しました。副業・兼業が当たり前になり、多くの人が会社という枠組みを超えて自らのキャリアを形成しようとしています。また、子育てや介護と仕事の両立は、もはや一部の従業員だけの課題ではありません。このような状況下で、企業が「会社のために身を粉にして働く」といった画一的な従業員像を求めることは、現実的ではありません。

株式会社リクルートが2021年に行った大規模な組織再編と、それに伴う新たな人材マネジメントポリシーの策定は、この変化を象徴しています。同社は、1万8000人を超える多様な従業員一人ひとりが、それぞれのライフステージやキャリアプランに合わせて自己決定できる「自律」を、ポリシーの第一の柱に掲げました。これは、もはや企業が従業員の成長を一律に定義する時代ではなく、個々人が自らの意志でキャリアをデザインし、企業はそれを支援するパートナーとなるべきだという明確なメッセージです。

ワークエンゲージメントが企業業績に与える影響

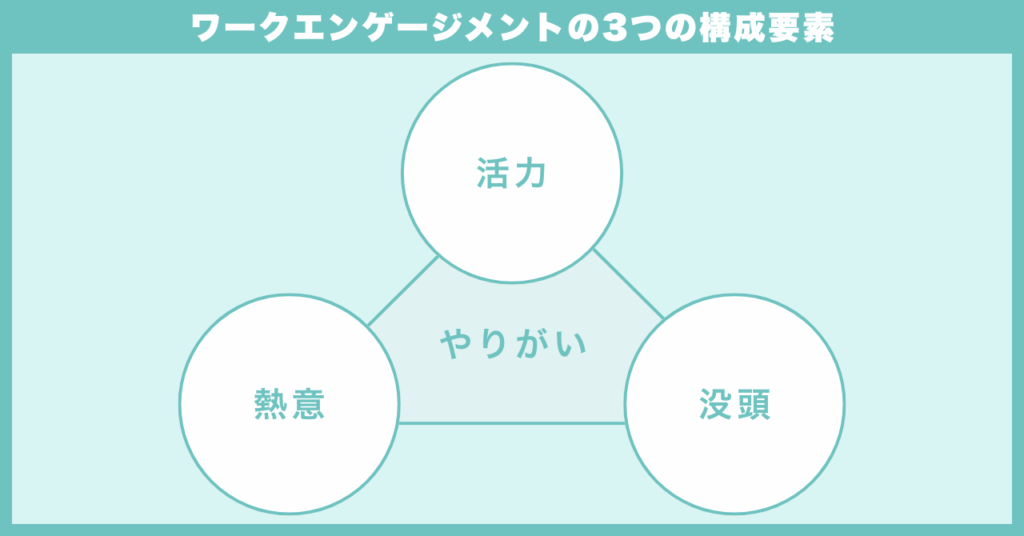

「やりがい」は、単なる主観的な満足感にとどまりません。近年、学術的にも注目されている「ワークエンゲージメント」という概念は、仕事へのポジティブで充実した心理状態を指し、「活力」「熱意」「没頭」の3つの要素で構成されます。そして、このワークエンゲージメントの高さが、企業の生産性や業績に直結することが、数多くの研究で明らかになっています。

HR NOTE CONFERENCE 2024での議論によれば、働きがいを構成する重要な感情として「貢献感(他者の役に立っている感覚)」と「没頭感(仕事そのものに夢中になる感覚)」が挙げられています。従業員がこれらの感情を抱くためには、自らの仕事が組織の目標達成にどう貢献しているかを理解し、挑戦的な業務に自律的に取り組める環境が不可欠です。さらに、新しいアイデアや挑戦を促す「心理的安全性」の高い環境が、イノベーションの土壌となることも指摘されています。従業員が「これを言ったら馬鹿にされるかもしれない」といった不安を感じることなく、自由に意見を表明できる文化こそが、企業の競争力を高めるのです。

人材確保と定着率向上の鍵

少子高齢化に伴う労働人口の減少は、多くの企業にとって深刻な経営課題です。優秀な人材の獲得競争が激化する中で、もはや高い給与や安定性といった条件だけでは、人材を惹きつけ、つなぎとめることはできません。

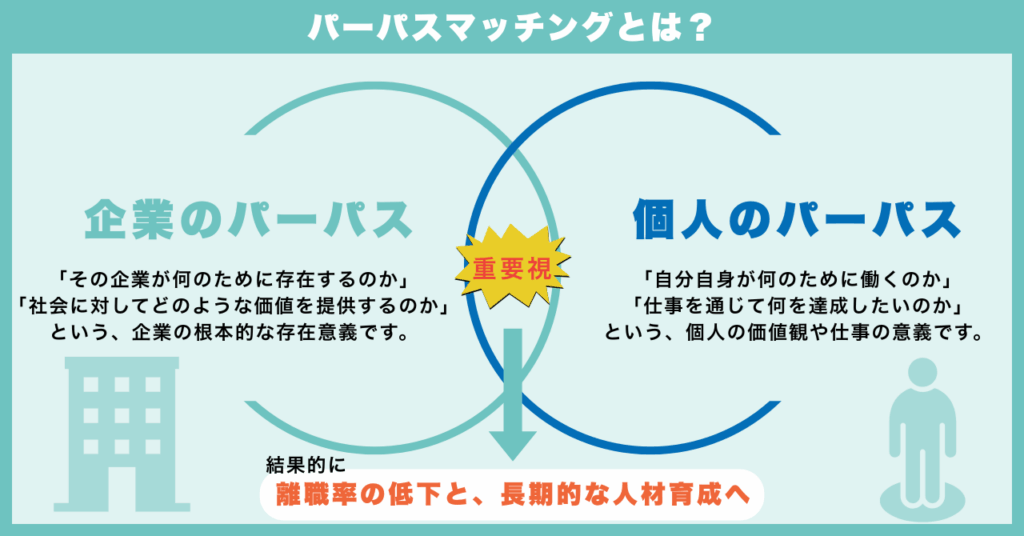

株式会社マザーハウスの採用方針は、この点において示唆に富んでいます。同社は採用面接において、候補者のスキルセットだけでなく、「その人の人生をマザーハウスに重ねる意味があるか」を深く問いかけます。これは、企業のパーパス(存在意義)と個人のパーパスが重なり合う点を重視する「パーパスマッチング」の実践です。入社後の「やりがい」は、この採用段階での深い相互理解から始まっています。従業員が自らの仕事に深い意義を見出し、組織への帰属意識を高めることが、結果的に離職率の低下と、長期的な人材育成につながるのです。

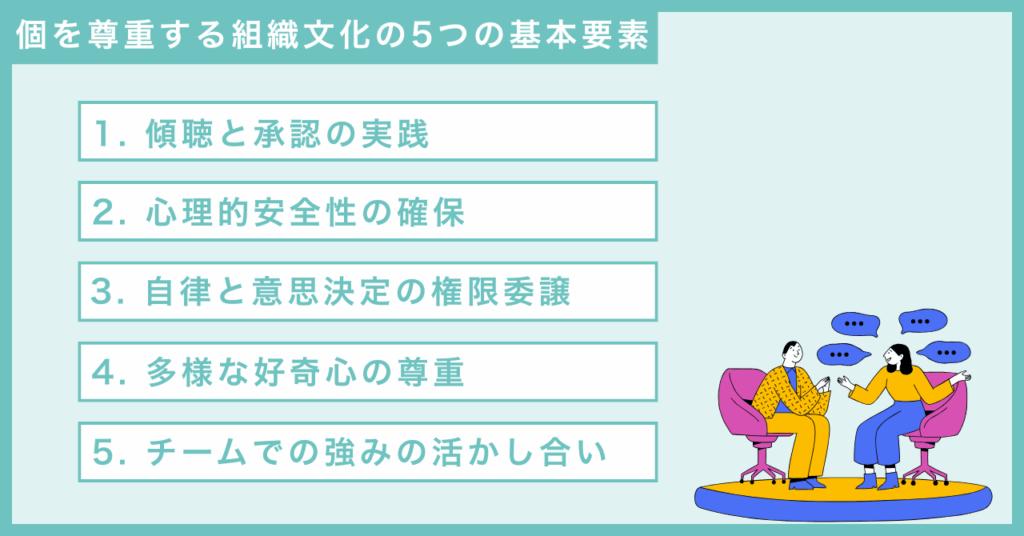

個を尊重する組織文化の5つの基本要素

「やりがい」と「個人」を尊重する組織文化は、抽象的なスローガンだけでは実現しません。それは、日々のコミュニケーションやマネジメント、そして組織の仕組みの中に具体的に埋め込まれるべきものです。ここでは、その文化を支える5つの不可欠な基本要素を解説します。

1. 傾聴と承認の実践

個を尊重する組織の最も基本的な営みは、従業員一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、その存在をありのままに認めることです。HR NOTE CONFERENCE 2024の議論では、「傾聴」と「承認」がその基盤であると強調されました。

傾聴とは、単に話を聞くことではありません。相手の真意を理解するまで、評価や判断を挟まずに耳を傾けることです。具体的には、以下の4つのポイントが重要になります。

1.話を遮らない: 相手が話し終わるまで、最後まで聞く。

2.沈黙を待つ: 相手が言葉を探している沈黙を、焦って埋めない。

3.意見を尊重する: 自分と異なる意見でも、まずは「そうだね」と受け止める。

4.真意を理解する: 言葉の背景にある感情や意図を、表情や声のトーンからも読み取ろうと努める。

一方、承認とは、相手の存在や行動、成果を具体的に認めて伝えることです。これは、必ずしも「褒める」ことと同義ではありません。以下の3つのポイントが挙げられます。

1.行動を言葉にする: 「いつも明るく挨拶してくれるね」のように、具体的な行動をそのまま伝える。

2.現在にフォーカスする: 過去の実績だけでなく、「今、頑張っているね」と現在の努力を認める。

3.褒める意識を捨てる: 無理に評価するのではなく、「〇〇してくれて助かったよ」と事実を伝えるだけでも十分な承認になります。

これらの実践の土台となるのが、リーダーや上司の「自己開示」です。自らの成功体験だけでなく、悩みや失敗談、プライベートな一面をオープンにすることで、部下は「こういう話をしてもいいんだ」と感じ、本音を話しやすくなります。完璧すぎる上司は、かえって相談しにくい壁を作ってしまうのです。

2. 心理的安全性の確保

心理的安全性とは、「この組織の中では、対人関係のリスクをとっても安全である」という共通認識です。つまり、誰もが「無知だと思われないか」「無能だと思われないか」といった不安を感じることなく、本来の自分をさらけ出せる状態を指します。この心理的安全性が、新しいアイデアや挑戦が生まれる土壌となります。

青山商事の「もしもし人事」という取り組みは、心理的安全性を高める好事例です。人事部が「よろず人事」として、業務上の悩みからプライベートな相談まで幅広く受け付けることで、「会社は自分のことを気にかけてくれる味方だ」という信頼感を醸成しています。このような小さな信頼の積み重ねが、組織全体の心理的安全性を高めていくのです。

この関係性は、経営学者のダニエル・キムが提唱した「成功する組織の循環」モデルによっても見事に説明できます。このモデルでは、組織の成果(結果の質)は、「関係の質」から始まるとされています。互いに尊重し、信頼し合える心理的に安全な関係があるからこそ、多様なアイデアが生まれる「思考の質」が高まり、それが新しい挑戦を促す「行動の質」へとつながり、最終的に「結果の質」が向上するのです。組織文化の変革は、まず「関係の質」を高めることから始めるべきなのです。

3. 自律と意思決定の権限委譲

従業員に「やりがい」を感じてもらうためには、彼らが自らの仕事に対してオーナーシップを持ち、主体的に関与できる環境が不可欠です。そのためには、マイクロマネジメントを避け、個々の従業員に適切な裁量権と意思決定の権限を委譲することが重要になります。

これは、従業員が自らの業務の進め方や内容を主体的に調整し、仕事のやりがいを高めていく「ジョブ・クラフティング」という考え方にも通じます。例えば、業務の範囲を広げたり、新しいスキルを習得したり、仕事の社会的な意義を再定義したりといった行動を、企業が奨励し、支援するのです。

リクルートが掲げる「自律」の概念は、まさにこの権限委譲の重要性を示しています。従業員一人ひとりが、自らのキャリアや働き方を自己決定することを尊重し、会社はそれをサポートする。このようなパートナーシップに基づいた関係性が、従業員のエンゲージメントを最大限に引き出します。

4. 多様な好奇心の尊重

イノベーションの源泉は、従業員一人ひとりの内側にある「好奇心」です。しかし、多くの場合、その好奇心は「こんなことを気にするのは自分だけだろう」「仕事の役には立たないだろう」といった思い込みによって、表に出ることなく消えてしまいます。

リクルートの「CO-EN Book」プロジェクトでは、この小さな好奇心の芽を育むことの重要性が強調されています。同社は好奇心を「あっ!から、ん?まで。」と表現し、ポジティブな気づき(あっ!)だけでなく、ネガティブな違和感(ん?)も含め、あらゆる心の動きを価値創造の起点として全肯定します。これは、内的動機付けの手前にある、まだ形になっていない小さな関心やもやもやした感情を大切にするという思想です。

また、同社は「Willの神格化」にも警鐘を鳴らしています。「Will(意志)」というと、何か壮大で、一生をかけるべき目標のように捉えられがちですが、リクルートはそれを「好奇心を意志の力に乗せて行動に変えること」と再定義しました。「ちょっと調べてみよう」という小さな一歩も、立派なWillなのです。このように、Willのハードルを下げ、誰もが自然に抱いた関心を尊重し、行動に移せる文化が、組織全体の学習と進化を促進します。

5. チームでの強みの活かし合い

個人の尊重は、個人がバラバラに働くことを意味しません。むしろ、多様な個性が集まるからこそ、チームとしてより大きな成果を生み出すことができるのです。リクルートが「強い個人の集団」から「自律的なチーム」への転換を目指しているのは、まさにこの考えに基づいています。

重要なのは、メンバーの弱みを補い合うのではなく、それぞれの「強み」や「らしさ」を持ち寄り、生かし合う関係性を築くことです。ある人の不得意なことは、別の誰かの得意なことかもしれません。パズルのピースを組み合わせるように、個々の強みを掛け合わせることで、一人では決して成し遂げられない成果を創出できます。

このようなチームでは、個人とチームの間にポジティブな相互作用が生まれます。チームでの協働を通じて、個人は新たな視点やスキルを獲得して「進化」し、進化した個人がさらにチームに貢献することで、チーム全体も発展していく。この好循環こそが、変化の激しい時代を乗り越え、持続的に成長していく「自律的なチーム」の姿なのです。

やりがいを高める具体的な施策と事例

理論を理解したところで、次に気になるのは「具体的に何をすればよいのか」でしょう。ここでは、個人のやりがいと成長を組織の力に変えている先進企業の具体的な事例と、明日からでも取り組める施策を紹介します。

リクルートの事例:「自律・チーム・進化」の人材マネジメント

リクルートは、「強い個人の集団」から「自律的なチーム」への転換を掲げ、個の尊重を核とした組織マネジメントを実践しています。その根幹にあるのが、創業期から受け継がれる「心理学的経営」、すなわち「個をあるがままに生かす」という思想です。同社は、論理や合理性といった「表」の側面だけでなく、感情や無意識といった「裏」の側面も含めて人間を多面的に捉え、一人ひとりの潜在的な可能性が覚醒することを重視しています。

この思想を具現化するのが、「好奇心」を中心概念に据えた組織づくりです。リクルートは、従業員の「これって何だろう?」という小さな関心や違和感をイノベーションの源泉と捉え、それを「調べてみよう」という意志(Will)ある行動へとつなげることを奨励しています。壮大な目標だけでなく、日常の小さな気づきを尊重し、誰もが自然に行動を起こせる文化が、組織全体の非連続な「進化」を支えているのです。

マザーハウスの事例:採用段階からのパーパスマッチング

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念を掲げるマザーハウスは、採用段階から組織文化の醸成を徹底しています。同社の採用面接では、候補者のスキルや経験以上に、「その人の人生とマザーハウスの理念がどう重なるか」が深く問われます。これは、入社がゴールではなく、その後の人生がより豊かになるかという視点に立った、まさに「パーパスマッチング」の実践です。

取締役COOの王宏平氏は、「どんなメンバーを船に乗せるか」が組織文化を方向づけると語ります。企業のパーパスと個人のパーパスが採用時にしっかりと重なっていれば、入社後、従業員は自らの仕事に深い意義を見出し、自律的にエンゲージメントを高めていくことができます。社員が成長し、人生がアップデートされる瞬間を目の当たりにすることこそ、経営の最大のやりがいであるという言葉は、個人と組織の理想的な関係性を示唆しています。

青山商事の事例:公平な人事制度改革

従業員のやりがいは、日々のコミュニケーションだけでなく、人事制度という組織の根幹によっても大きく左右されます。長年、人事領域に携わってきた青山商事の執行役員、小川誠氏は、自らの経験として人事制度改革の重要性を語っています。

同社では、会社の急成長に古い人事制度が追いつかず、同じ職位・成果であるにもかかわらず、従業員間に大きな給与格差が生まれていました。このままでは、これから会社を支える若手社員に適切に報いることができない。その強い問題意識から、小川氏は上司を説得し、制度改革を断行しました。この取り組みは、従業員の不公平感を解消し、働きがいを直接的に高める重要な一歩となりました。従業員が「この会社は正当に評価してくれる」と感じられる、公平で納得感のある制度の構築は、組織文化の根幹をなすのです。

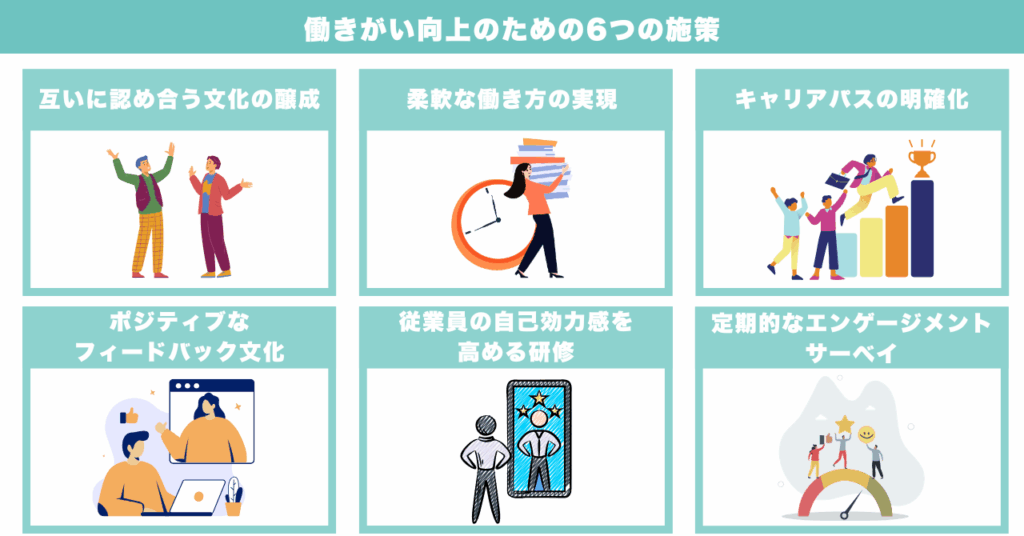

働きがい向上のための6つの施策

厚生労働省の「働きがいのある職場づくりのための支援ハンドブック」では、企業が取り組むべき具体的な施策が示されています。上記の事例とも通じるこれらの施策は、組織の規模にかかわらず応用可能です。

1.互いに認め合う文化の醸成

日常的な「ありがとう」の交換や、成果だけでなくプロセスを認め合う場を設ける。

2.柔軟な働き方の実現

リモートワークやフレックスタイム制度など、個人の事情に合わせた働き方を支援する。

3.キャリアパスの明確化

社内公募制度やキャリア面談を通じて、従業員が自らのキャリアを展望できる機会を提供する。

4.ポジティブなフィードバック文化

1on1ミーティングなどを通じて、強みや成長に焦点を当てた前向きなフィードバックを定着させる。

5.従業員の自己効力感を高める研修

挑戦的な目標設定や、成功体験を積む機会を提供し、「自分ならできる」という感覚を育む。

6.定期的なエンゲージメントサーベイ

従業員の声を定期的に収集し、組織の課題を可視化して、改善アクションにつなげる。

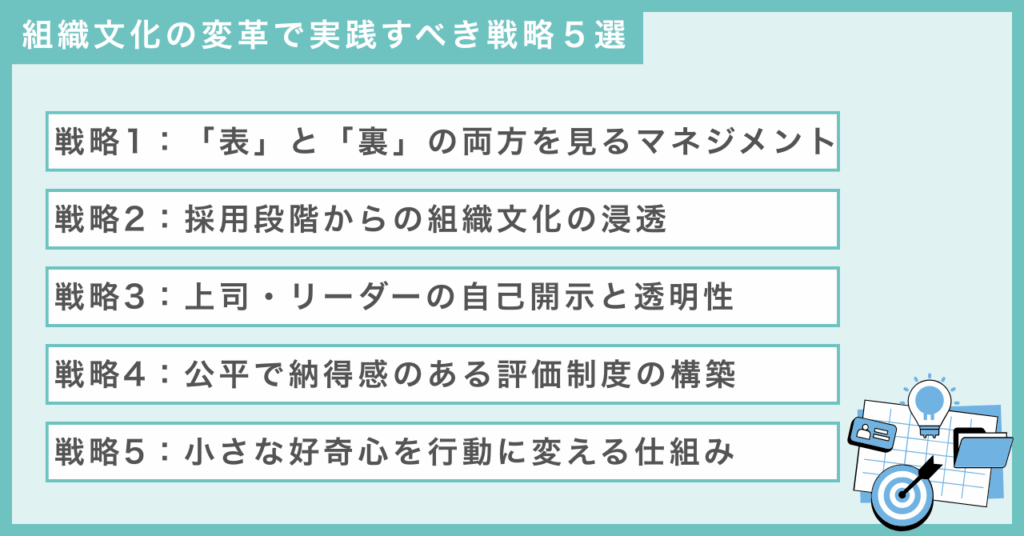

人事・経営者が実践すべき5つの戦略

組織文化の変革は、一朝一夕には成し遂げられません。それは、経営トップの強い意志と、現場のマネージャー、そして従業員一人ひとりの行動変容が一体となって初めて実現します。ここでは、これまでの議論を踏まえ、人事・経営者がリーダーシップを発揮して実践すべき5つの戦略を提言します。

戦略1:「表」と「裏」の両方を見るマネジメント

最初の戦略は、マネジメントの根幹に関わる意識変革です。リクルートの「心理学的経営」が示すように、人間を論理や合理性だけで動く存在として捉えるのではなく、感情や無意識、時には矛盾した行動をも含めた「あるがまま」の存在として尊重することから始めなければなりません。

経営者は、業績やKPIといった「表」の側面を管理するだけでなく、従業員のモチベーションの源泉や、チーム内の人間関係といった「裏」の側面にもっと注意を払うべきです。1on1ミーティングでは、業務の進捗確認だけでなく、キャリアへの想いやプライベートでの関心事にも耳を傾ける。従業員が発する言葉の背景にある、まだ言語化されていない感情や意図を汲み取ろうと努める。このようなアプローチが、個の潜在能力を最大限に引き出し、真の信頼関係を築く第一歩となります。

戦略2:採用段階からの組織文化の浸透

組織文化は、人が創り出すものです。したがって、どのような価値観を持つ人材を組織に迎え入れるかは、文化形成において極めて重要な意味を持ちます。マザーハウスの事例が示すように、採用とは単なる労働力の確保ではなく、企業のパーパスと個人のパーパスを重ね合わせるプロセスであるべきです。

人事・経営者は、自社の採用基準に「カルチャーフィット」や「パーパスマッチング」の観点を明確に組み込む必要があります。面接では、スキルや実績に関する質問だけでなく、「どのような時にやりがいを感じるか」「仕事を通じて何を実現したいか」といった、その人の価値観や動機を探る問いかけを重視しましょう。たとえ高いスキルを持つ人材であっても、組織の価値観と相容れない場合は、長期的には双方にとって不幸な結果を招きかねません。組織の「船」に、同じ方向を向いて航海できる仲間を乗せるという視点が不可欠です。

戦略3:上司・リーダーの自己開示と透明性

心理的安全性の高い組織を作る上で、最も影響力を持つのは直属の上司やリーダーの存在です。HR NOTE CONFERENCE 2024の議論でも、上司の「自己開示」が、部下が本音を話せる関係性づくりの鍵であることが強調されました。

経営者は、まず自らが模範を示すべきです。全社会議や社内報などで、自らの成功体験だけでなく、過去の失敗談や現在進行形の悩み、人間的な弱さを見せることを恐れないでください。リーダーが完璧な存在であろうとすればするほど、メンバーは「こんなことを相談できない」と心を閉ざしてしまいます。リーダーが自らの「鎧」を脱ぎ、一人の人間としてメンバーと向き合う姿勢が、組織全体の風通しを良くし、心理的安全性を醸成します。

戦略4:公平で納得感のある評価制度の構築

従業員の「やりがい」を根底から揺るがしかねないのが、不公平な評価制度です。青山商事の事例が示すように、成果を出した従業員が正当に報われる仕組みがなければ、エンゲージメントは向上しません。

人事・経営者は、自社の評価・報酬制度が、現在の事業環境や従業員の価値観と適合しているかを定期的に見直す必要があります。評価基準は客観的で透明性が高く、誰もが納得できるものであるべきです。また、金銭的報酬だけでなく、賞賛や挑戦機会の提供、裁量権の拡大といった非金銭的報酬も組み合わせることで、多様な従業員のモチベーションに応えることができます。制度の改定にあたっては、従業員の声を十分にヒアリングし、そのプロセスをオープンにすることも、納得感を高める上で重要です。

戦略5:小さな好奇心を行動に変える仕組み

イノベーションは、トップダウンの号令だけで生まれるものではありません。それは、現場の従業員一人ひとりの小さな「好奇心」から始まります。リクルートのWillの再定義は、この小さな芽をいかに育むかという視点を提供してくれます。

経営者は、「壮大な目標を掲げよ」と求めるだけでなく、従業員が日常業務の中で抱いた「これって面白いかも」「もっとこうしたら良くなるのでは?」といった小さな関心を拾い上げ、それを試してみることを奨励する仕組みを作るべきです。例えば、業務時間の数パーセントを自由な研究に使える「20%ルール」のような制度や、部門を超えたアイデアソン、小さな改善提案を表彰する制度などが考えられます。「調べてみよう」という小さな一歩を意志(Will)として尊重し、失敗を恐れずに行動に移せる文化が、組織に絶え間ない学習と「進化」をもたらすのです。

組織文化変革を成功させるためのロードマップ

組織文化の変革は、壮大なビジョンを掲げるだけでは実現しません。それは、明確な計画と段階的なアプローチ、そして継続的な努力を必要とする長期的なプロジェクトです。ここでは、変革を成功に導くための実践的な4つのフェーズからなるロードマップを提案します。

フェーズ1:現状分析と課題の可視化(1〜3ヶ月)

変革の第一歩は、自社の組織文化の現在地を正確に把握することから始まります。思い込みや感覚に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて課題を可視化することが重要です。

まずは、全従業員を対象としたエンゲージメントサーベイを実施し、ワークエンゲージメントのレベル、心理的安全性の度合い、上司との関係性、制度への満足度などを定量的に測定します。これにより、組織全体の強みと弱みをマクロな視点で把握できます。

次に、サーベイの結果を補完するために、従業員への個別インタビューや部門ごとのワークショップといった定性的な調査を行います。現場の生の声に耳を傾けることで、サーベイの数値だけでは見えてこない、具体的な問題の背景や組織のリアルな実態が明らかになります。「なぜエンゲージメントが低いのか」「何が心理的安全性を阻害しているのか」といった根本原因を探ることが、このフェーズのゴールです。

フェーズ2:経営層のコミットメントと方針策定(3〜6ヶ月)

現状分析で課題が明らかになったら、次に取り組むべきは経営層の強力なコミットメントを取り付け、変革の方向性を定めることです。組織文化の変革は、経営トップが「本気」でなければ決して成功しません。

経営チームで合宿を行うなど、集中的に議論する場を設け、現状分析の結果を共有し、目指すべき組織文化のビジョンについて徹底的に対話します。リクルートの事例のように、「自律・チーム・進化」といったシンプルで力強いキーワードを掲げ、新たな人材マネジメントポリシーとして明文化することが有効です。

このビジョンは、従業員に伝わらなければ意味がありません。リクルートが「CO-EN Book」というコンセプトブックを作成したように、目指す姿をストーリーやビジュアルを用いて分かりやすく表現し、全社に共有するためのコミュニケーションプランを策定します。この段階で、経営層が変革の「オーナー」であるという強いメッセージを発信することが、後の全社的な協力を得る上で不可欠です。

フェーズ3:パイロット施策の実施と検証(6〜12ヶ月)

全社一斉に変革を試みるのはリスクが大きいため、まずは特定の部門やチームを対象に、試験的な施策(パイロット施策)を実施します。このフェーズの目的は、小さな成功体験を積み、効果的なアプローチを見つけ出すことです。

例えば、新しい1on1ミーティングのフォーマットを導入したり、特定のチームに大幅な裁量権を与えたり、新しいフィードバックツールを試したりといった施策が考えられます。施策の実施と並行して、定期的な効果測定(パルスサーベイなど)と参加者からのフィードバック収集を行い、何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかを詳細に分析します。

重要なのは、完璧な結果を求めすぎないことです。パイロット施策はあくまで実験です。失敗から学び、改善点を洗い出して、より効果的な方法へと磨き上げていくプロセスそのものに価値があります。

フェーズ4:全社展開と定着化(12ヶ月以降)

パイロット施策で効果が検証され、成功モデルが確立されたら、いよいよ全社への展開フェーズに移ります。ただし、単に制度を横展開するだけでは、文化として定着しません。

まず、全マネージャーを対象とした研修プログラムを実施し、新しい組織文化の背景にある考え方、具体的なマネジメントスキル(傾聴、承認、フィードバックなど)を徹底的にトレーニングします。マネージャーは文化の体現者であり、彼らの理解と協力なくして変革はあり得ません。

全社展開後も、変革の旅は終わりません。エンゲージメントサーベイを年に一度の「お祭り」で終わらせず、継続的にモニタリングし、その結果を経営会議や現場のチームミーティングでオープンに議論するサイクルを定着させます。従業員の声に耳を傾け、常に対話と改善を続ける姿勢こそが、組織文化を風化させず、生きたものとして進化させ続ける唯一の方法なのです。

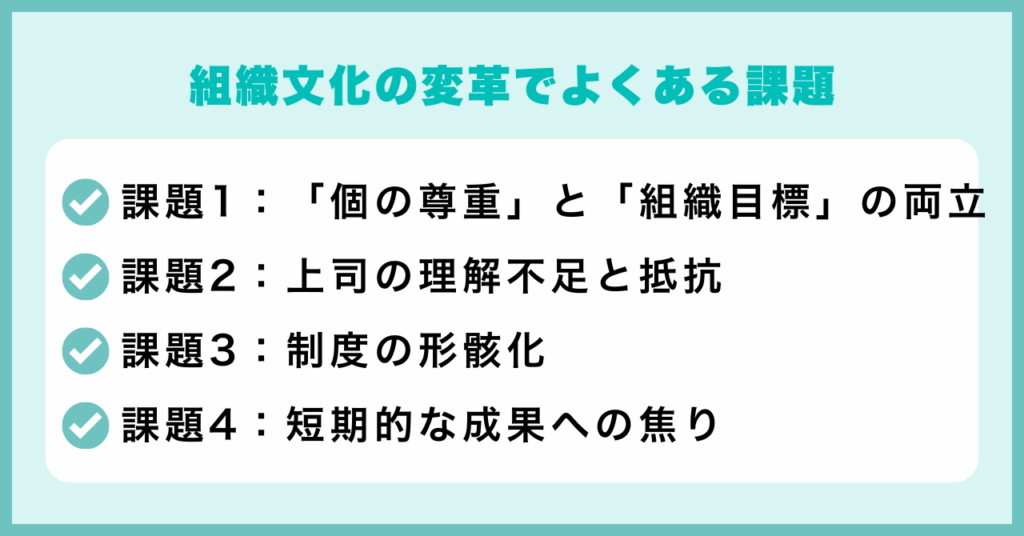

よくある課題と解決策

組織文化の変革は、理想通りに進むことばかりではありません。むしろ、様々な壁や抵抗に直面することの方が一般的です。ここでは、変革の過程で直面しがちな4つの典型的な課題と、その解決策について解説します。

課題1:「個の尊重」と「組織目標」の両立

「個人のやりたいことを尊重すると、組織がバラバラになってしまうのではないか」「会社の目標達成はどうなるのか」という懸念は、多くのマネージャーが抱くものです。しかし、個の尊重と組織目標は、決してトレードオフの関係にあるわけではありません。

解決策: 重要なのは、個人の「やりたいこと(Will)」や「好奇心」と、組織が目指す方向性(ビジョン)との接点を見出すための対話です。1on1ミーティングなどの場で、マネージャーはメンバーの個人的な興味や関心が、チームや会社の目標達成にどのように貢献できるかを一緒に考えます。例えば、「新しいマーケティング手法を学びたい」という個人のWillを、「新規顧客獲得」という組織目標に結びつけるようなプロジェクトを設計するなど、双方にとってWin-Winとなる道を探ることが可能です。

課題2:上司の理解不足と抵抗

新しい組織文化への変革において、最も大きな障壁となりうるのが、旧来のマネジメントスタイルに固執するミドルマネージャーの存在です。「自分のやり方で成果を出してきた」という自負があるほど、新しいアプローチへの抵抗は強くなります。

解決策: トップダウンで「やれ」と指示するだけでは、反発を招くだけです。まずは、マネージャー自身が心理的安全性を感じられる場を作ることが重要です。マネージャー同士で、部下育成の悩みや自身の弱みをオープンに共有できるワークショップなどを開催し、「上司も悩んでいいんだ」という雰囲気を作ります。また、変革に積極的なマネージャーの成功事例を共有し、ピアプレッシャー(同僚からの圧力)をポジティブに活用することも有効です。

課題3:制度の形骸化

新しい人事制度やツールを導入したものの、いつの間にか誰も使わなくなり、形骸化してしまうケースは後を絶ちません。特に、1on1ミーティングが単なる進捗報告の場になってしまったり、エンゲージメントサーベイが「やりっぱなし」になってしまったりするのは典型的な失敗例です。

解決策: 制度を「導入して終わり」にしないためには、その目的と意義を繰り返し伝え続けることが不可欠です。そして、最も重要なのは、従業員の声に基づいて制度を継続的に見直し、改善していくことです。サーベイの結果を受けて具体的なアクションプランを実行し、その進捗を全社に共有する。1on1のやり方について定期的にフィードバックを求め、形骸化の兆候があればすぐに対策を講じる。このような「Plan-Do-Check-Action(PDCA)」のサイクルを回し続けることで、制度は生きたものとして組織に根付いていきます。

課題4:短期的な成果への焦り

組織文化の変革は、効果が表れるまでに時間がかかります。しかし、経営層や株主からは、短期的な業績向上を求められるプレッシャーが常に存在します。その結果、変革が中途半端なまま頓挫してしまうことが少なくありません。

解決策: 経営者は、組織文化への投資が、短期的なコストではなく、長期的な企業の成長基盤を築くための重要な先行投資であることを、社内外に対して粘り強く説明し続ける必要があります。その際、エンゲージメントスコアの向上と、数年後の離職率の低下や生産性の向上といったKPIとの相関関係をデータで示すことが説得力を持ちます。また、全社的な変化だけでなく、パイロット部門での小さな成功体験(「Aチームの雰囲気が良くなり、新しいアイデアが出るようになった」など)を積極的に可視化し、共有することも、変革への機運を維持する上で非常に有効です。

まとめ

本記事では、「やりがい」と「個人」を尊重する組織文化の重要性から、その具体的な構築方法、そして実践における戦略までを、先進企業の事例を交えながら包括的に解説してきました。

働き方の多様化と価値観の変化、そして人材獲得競争の激化という現代において、従業員一人ひとりが自らの仕事に意義を感じ、個性を尊重されながら能力を最大限に発揮できる組織文化は、もはや企業の持続的成長に不可欠な経営基盤です。それは、「傾聴と承認」「心理的安全性」「自律と権限委譲」「好奇心の尊重」「チームでの強みの活かし合い」という5つの基本要素に支えられています。

HR NOTE CONFERENCE 2024で語られたように、その根底にあるのは、「一人ひとりと向き合う」という、シンプルかつ最も重要な原則です。制度や仕組みを整えることはもちろん重要ですが、それだけでは血の通った文化は生まれません。リーダーが自らの弱さを開示し、メンバーの声に真摯に耳を傾け、その挑戦を心から承認する。その日々の地道なコミュニケーションの積み重ねこそが、信頼という土壌を育み、組織に活力を与えるのです。

組織文化の変革は、決して平坦な道のりではありません。しかし、最後に登壇者が語った「変えられるのは自分の行動と未来だけだ」という言葉を、ぜひ心に留めてください。経営者として、人事担当者として、あるいは一人のリーダーとして、この記事で得たヒントを元に、明日から何か一つでも小さなアクションを起こしてみてください。その一歩が、やがて組織全体を動かす大きなうねりとなり、従業員と企業が共に未来を創っていく、真に持続可能な組織文化の構築へとつながっていくはずです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。