「推し活」が職場エンゲージメントを高める?徹底解説

近年、「推し活」という言葉が社会現象となっています。アイドルやアニメキャラクター、さらには建造物や鉄道まで、自分の「推し」を応援する活動に熱中する人々が急速に増加しており、その市場規模は3兆5千億円に達しています。

人事責任者や経営者の皆様にとって、推し活は見過ごすことのできない重要な社会現象です。なぜなら、推し活が個人に与える心理的効果と、企業が求める職場エンゲージメントの向上には、驚くほど多くの共通点があるからです。

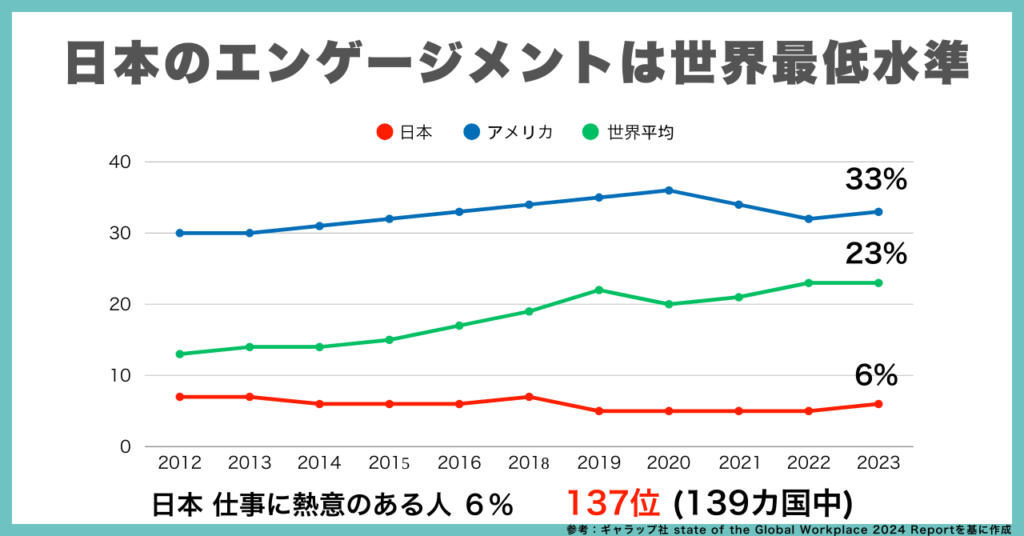

日本の職場エンゲージメントは、ギャラップ社の調査によると世界最低レベルの6%に留まっており、これは企業の生産性や競争力に深刻な影響を与えています。一方で、推し活を行う人々の96%が幸福度の向上を実感し、約半数が「仕事に前向きになる」と回答している調査結果があります。

本記事では、推し活が個人の心理に与える科学的な効果を分析し、それが職場エンゲージメントの向上にどのように応用できるかを詳しく解説します。また、先進企業が導入している推し活支援制度の事例を紹介し、人事責任者・経営者が今すぐ取り組むべき具体的なアクションプランを提示します。

目次

- 推し活とは何か?現代の新しい価値観を理解する

- 日本の職場エンゲージメントの現状と課題

- 推し活が個人に与える心理的効果

- 推し活と職場エンゲージメントの相関関係

- 先進企業の推し活支援制度と効果

- 人事責任者・経営者が取るべき具体的アクション

- まとめ

推し活とは何か?現代の新しい価値観を理解する

推し活の定義と多様化する対象

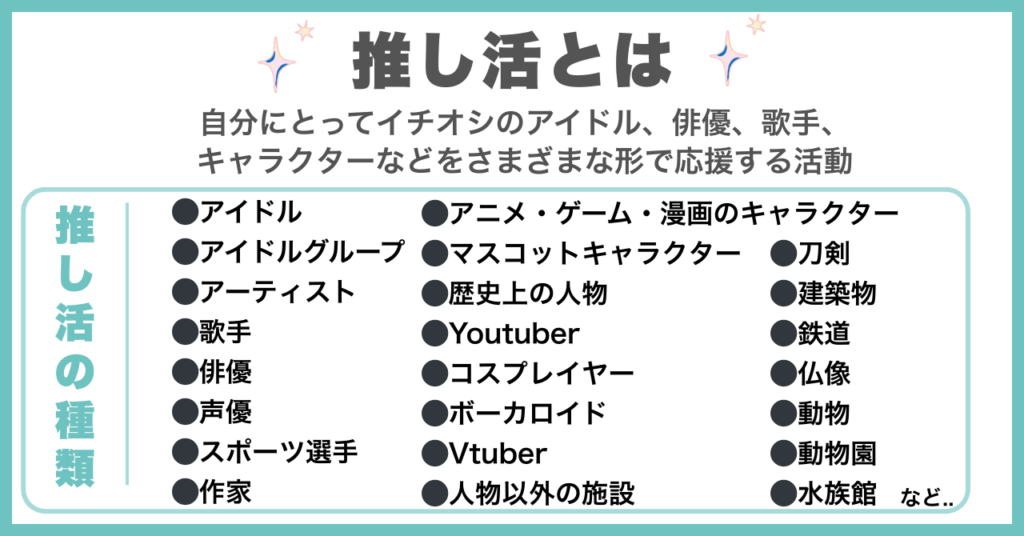

「推し活」とは、自分のイチオシの人やキャラクター(推し)を、さまざまな形で応援する活動のことを指します。この言葉は、もともと「推薦する」という意味の「推し」と「活動」を組み合わせた造語ですが、現在では一般的な日本語として広く認知されています。

推し活の対象は、従来のアイドルや芸能人といった三次元の人物から、アニメや漫画のキャラクターなどの二次元の存在、さらには鉄道、建造物、食べ物、風景など、あらゆるものに拡大しています。この多様化は、現代人の価値観の変化を反映しており、個人の嗜好や興味の幅が広がっていることを示しています。

推し活の市場規模は急速に拡大しており、2025年の調査では3兆5千億円に達しています。これは、推し活が一時的なブームではなく、日本の現代社会に根ざした持続的な文化現象であることを示しています。

推し活参加者の属性と行動パターン

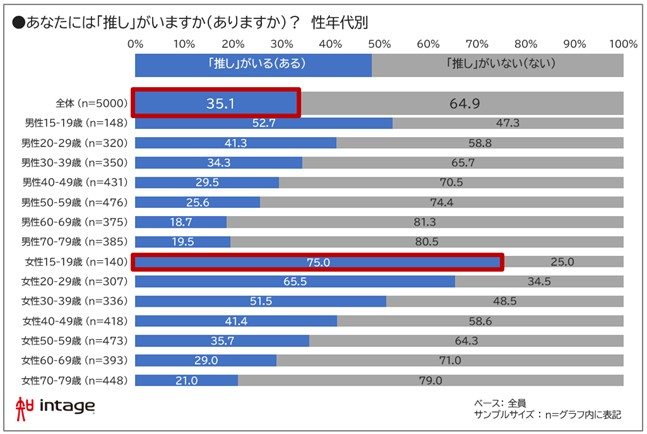

推し活の参加者層は、従来のイメージを大きく覆すほど多様化しています。2025年の調査によると、推しがいる人は全体の35.1%に達し、約3人に1人が何らかの推し活を行っています。

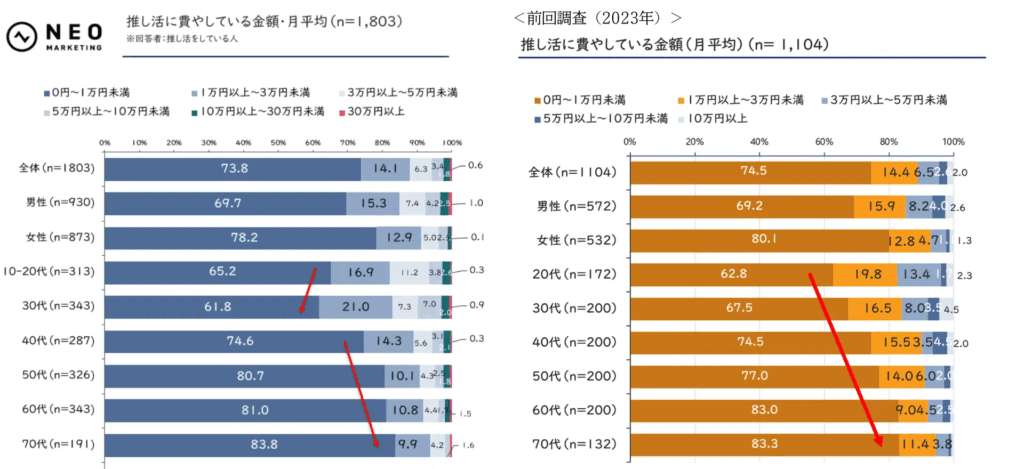

推し活参加者の消費行動には特徴的なパターンがあります。全体の73.8%が月平均1万円未満の支出に留まっている一方で、この支出が単なる浪費ではなく、計画的で目的意識の高い消費行動であることです。推し活のために収入を増やそうとする意欲が高まり、結果として仕事へのモチベーションが向上するという好循環が生まれています。

時間の使い方についても、推し活参加者は効率的なスケジュール管理を身につける傾向があります。推しのイベントやライブに参加するために有給休暇を計画的に取得したり、限られた時間の中で推し活と仕事を両立させるために、業務効率を向上させる工夫を行ったりしています。

日本の職場エンゲージメントの現状と課題

世界最低レベルの日本のエンゲージメント

日本の職場エンゲージメントの現状は、国際的に見て極めて深刻な状況にあります。米国ギャラップ社が実施している世界的なエンゲージメント調査によると、2023年の日本のエンゲージメント率はわずか6%で、139カ国中137位という結果でした。これは、職場で積極的に関与し、熱意を持って働いている従業員が20人に1人しかいないことを意味しています。

この数値を他国と比較すると、その深刻さがより明確になります。世界平均のエンゲージメント率は23%、OECD加盟国の平均は18%であり、日本はこれらの数値の3分の1にも満たない状況です。

日本のエンゲージメントが低い背景には、終身雇用制度や年功序列といった従来の雇用慣行、上意下達の組織文化、個人の意見や創意工夫が軽視される風土、長時間労働による疲弊などが挙げられます。

エンゲージメント向上がもたらす経営効果

エンゲージメントの低さは、企業経営に深刻な影響を与えています。厚生労働省の「労働経済の分析」によると、ワーク・エンゲージメント・スコアが1単位上昇すると、労働生産性が1~2%上昇する可能性があることが示されています。

エンゲージメントが高い企業では、様々な経営指標の改善が確認されています。ギャラップ社の調査によると、同じ組織内でエンゲージメントが高いチームと低いチームを比較した場合、高いチームでは離職率が高離職率組織で18%低く、低離職率組織で43%低くなっています。

生産性の向上も顕著です。エンゲージメントが高い従業員は、自ら学び、自ら必要な仕事を考える姿勢が身についているため、能動的に仕事に取り組みます。また、エンゲージメントの高い従業員は、顧客に対してもより良いサービスを提供する傾向があり、顧客満足度の向上にもつながります。

推し活が個人に与える心理的効果

科学的に証明された4つのメリット

推し活が個人の心理に与える効果について、心理学や脳科学の観点から多くの研究が行われており、その効果は科学的に実証されています。日本メンタルアップ支援機構の大野萌子代表理事による分析では、推し活が生活に幸福をもたらす4つの主要なメリットが明らかにされています。

メリット①「気持ちの切り替え」効果

推し活では、推しに関する活動に集中することで、他のことを一時的に遮断できます。この「嫌なことを考えない時間」を持てることが、気持ちのリカバリーを助け、ストレス軽減につながります。

メリット②「孤独感の解消」

推し活では、同じ推しを好きな人々との交流が自然に生まれます。コンサートやイベントでの一体感、SNSでの情報交換や感動の共有など、様々な形でコミュニティが形成されます。

メリット③「承認欲求の充足」

推しが活躍し、注目を浴びることが、自分の承認にもつながります。自分が認めていることが世間にも認められるという体験は、自分のアイデンティティの確立に重要な役割を果たします。

メリット④「モチベーションの向上」

推しを応援する資金を確保するために仕事を頑張る、推しに会いに行くことを糧に日々の生活を能動的に過ごすなど、推し活は強力なモチベーション源となります。

脳科学から見る推し活の効果

推し活の心理的効果は、脳科学の観点からも説明できます。推し活を行っているとき、私たちの脳内では複数の神経伝達物質が分泌され、それぞれが異なる効果をもたらしています。

ドーパミンの分泌

推しの新しい情報を得たり、ライブやイベントに参加したりするとき、脳内では快楽ホルモンであるドーパミンが大量に分泌されます。ドーパミンは、喜びや幸福感をもたらすだけでなく、学習意欲や行動意欲を高める効果もあります。

オキシトシンの分泌

オキシトシンは「愛情ホルモン」とも呼ばれ、他者との絆や愛着を深める働きがあります。推し活では、推しに対する愛着だけでなく、同じ推しを好きな仲間との絆も深まります。

セロトニンの分泌

セロトニンは精神の安定に重要な役割を果たす神経伝達物質で、推し活による規則的な楽しみや、コミュニティでの安定した人間関係は、セロトニンの分泌を促進し、精神的な安定をもたらします。

推し活が仕事に与える具体的影響

推し活が仕事に与える具体的な影響について、働く女性を対象とした調査では、推し活をする上で仕事への影響として、1位「仕事のモチベーションが上がる」(55.6%)、2位「有給休暇が減る」(21.6%)、3位「職場に推し活仲間ができる」という結果が出ています。

時間管理能力の向上も顕著な効果の一つです。推し活のスケジュールを仕事と両立させるために、多くの参加者が高度な時間管理スキルを身につけています。推しのライブやイベントの日程に合わせて業務計画を立て、デッドラインを意識した効率的な作業を行うようになります。

目標設定と達成への意欲も向上します。推し活では、グッズの購入資金やイベント参加費用など、明確な金銭的目標が設定されることが多く、これが収入向上への強いモチベーションとなります。

推し活と職場エンゲージメントの相関関係

共通する心理的メカニズム

推し活と職場エンゲージメントには、驚くほど多くの共通する心理的メカニズムが存在します。両者を詳細に分析すると、感情的なつながり、目的意識、帰属意識、自己実現欲求という4つの核心的要素が重複していることが明らかになります。

感情的なつながりの重要性

推し活では、推しに対する深い愛着や感情的な結びつきが活動の原動力となります。同様に、職場エンゲージメントにおいても、従業員が組織や仕事に対して感情的なつながりを持つことが重要です。

目的意識と帰属意識の形成

推し活では、推しを応援するという明確な目的があり、その目的に向かって様々な活動を行います。また、同じ推しを応援するファンコミュニティに属することで、強い帰属意識が生まれます。

自己実現欲求の充足

推し活では、推しを応援することで自分自身のアイデンティティを確立し、自己表現の場を得ることができます。職場においても、自分の能力を発揮し、成長を実感し、組織に貢献することで自己実現を図ることが、エンゲージメント向上の重要な要素となります。

推し活経験者の職場での特徴

推し活の経験を持つ従業員は、職場において特徴的な行動パターンや能力を示すことが多く、これらの特徴は高いエンゲージメントを持つ従業員の特徴と重なる部分が多くあります。

高いモチベーション維持能力

推し活では、長期間にわたって一貫した情熱を維持し続ける必要があります。この経験により、職場においても短期的な成果に一喜一憂することなく、長期的な視点でモチベーションを維持する能力が身につきます。

優れたコミュニティ形成スキル

推し活では、年齢、職業、居住地域、価値観の異なる多様な人々との交流が日常的に行われます。この経験は、職場での知識共有や同僚への支援行動につながり、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。

高いストレス耐性と回復力

推し活では、様々なストレスフルな状況に直面しますが、推しへの愛情を原動力として、これらの困難を乗り越える経験を積んでいます。

先進企業の推し活支援制度と効果

推し活休暇制度の導入事例

近年、従業員の推し活を支援する制度を導入する企業が急速に増加しています。これらの制度は単なる福利厚生の充実にとどまらず、従業員エンゲージメントの向上、人材獲得競争力の強化、企業ブランディングの向上など、多面的な効果をもたらしています。

株式会社ジークレスト

推し活支援制度の先駆者として注目されています。同社が導入した「推しメン休暇制度」は、従業員が推しのライブやイベントに参加するための特別休暇を提供しています。この制度では、事前にチケットを提示すれば、推しに会えるイベントやコンサートの日に休暇や早退を取得することが可能です。

NSグループ(カラオケパセラ運営)

包括的な推し活支援制度を展開しています。同社の「全国ツアー遠征連休制度」では、推しの全国ツアーに参戦するために、最低でも毎年1回以上・5連休以上の長期休暇を取得することができます。

株式会社iYell

社員同士で参加する推し活を応援する「推しがiYell(言えーる)」制度を導入しています。この制度では、有給休暇とは別に、社員同士で推し活に参加するための特別休暇が付与されます。

推し活手当・福利厚生の充実

休暇制度に加えて、推し活にかかる費用を支援する手当や福利厚生を導入する企業も増加しています。

株式会社Oshicoco

推し活支援において最も先進的な取り組みを行っている企業の一つです。同社の「推し活応援制度」では、推し活のための休暇・早退の許可に加えて、遠征費・グッズ購入費・グッズ制作費に対する補助金を支給しています。年間1万円までの遠征費補助は、地方在住のファンにとって特に大きな支援となっています。

favy株式会社

「推し活ウィークデー」制度を導入し、平日の推し活参加を支援しています。この制度では、チケット購入が会社の福利厚生でお得になるだけでなく、平日のイベント参加により混雑を避けてより良い体験ができるという付加価値も提供しています。

採用・ブランディングへの効果

推し活支援制度は、従業員満足度の向上だけでなく、採用活動や企業ブランディングにおいても大きな効果を発揮しています。

人材獲得競争力の向上は、最も顕著な効果の一つです。推し活支援制度を導入している企業は、「従業員の個性や価値観を尊重する企業」として認知され、特に20代から30代の求職者から高い評価を得ています。

企業イメージの向上も重要な効果です。推し活支援制度はSNSやメディアで話題になりやすく、企業の知名度向上や好感度アップに大きく貢献しています。

マーケティング効果とコスト効率の観点でも、推し活支援制度は優れた投資対効果を示しています。制度の導入・運用コストは比較的少額でありながら、メディア露出や口コミによる宣伝効果は非常に大きく、従来の広告宣伝費と比較して高いコストパフォーマンスを実現しています。

人事責任者・経営者が取るべき具体的アクション

推し活支援制度導入のステップ

推し活支援制度の導入を検討している人事責任者や経営者にとって、体系的なアプローチが成功の鍵となります。

現状調査と従業員ニーズの把握

まず、自社の従業員がどの程度推し活に関心を持っているか、どのような支援を求めているかを正確に把握する必要があります。匿名アンケートの実施、フォーカスグループインタビューの開催、既存の従業員満足度調査への項目追加などの方法が効果的です。

制度設計のポイント

調査結果を基に具体的な制度内容を検討します。制度設計において最も重要なのは、企業の価値観や経営方針との整合性を保ちながら、従業員のニーズに応えることです。

休暇制度の設計

年間取得可能日数、申請方法、承認プロセス、繁忙期の取り扱いなどを明確に定める必要があります。費用補助制度を導入する場合は、補助対象の範囲、上限金額、申請・精算方法、不正利用防止策などを詳細に検討する必要があります。

導入時の注意点とリスク管理

制度の円滑な導入と運用を確保するための対策を講じます。最も重要なのは、推し活を行わない従業員への配慮です。推し活支援制度が特定の従業員のみを優遇する制度と受け取られないよう、制度の趣旨や目的を明確に説明し、推し活以外の趣味や活動にも同様の支援を検討することが重要です。

エンゲージメント向上施策との連携

推し活支援制度を単独で導入するのではなく、既存のエンゲージメント向上施策と連携させることで、より大きな効果を期待できます。

既存制度との統合方法では、推し活支援制度を人事制度全体の中に適切に位置づけることが重要です。例えば、既存の有給休暇制度、リフレッシュ休暇制度、自己啓発支援制度などとの関係を明確にし、従業員が最適な制度を選択できるよう整理する必要があります。

効果測定の仕組み作りは、制度の継続的改善と経営陣への説明責任を果たすために不可欠です。定量的指標としては、制度利用率、従業員満足度、エンゲージメントスコア、離職率、採用応募者数などを定期的に測定し、制度導入前後の変化を追跡します。

投資対効果の考え方

推し活支援制度の導入を検討する際、経営陣にとって最も重要な判断材料の一つが投資対効果です。

コスト算出の方法では、直接的なコストと間接的なコストの両方を考慮する必要があります。直接的なコストには、休暇制度による人件費の増加、費用補助の支給額、制度運用にかかる事務コストなどが含まれます。

期待できるリターンは、定量的なものと定性的なものに分けて評価します。定量的なリターンには、離職率低下による採用・研修コストの削減、エンゲージメント向上による生産性向上、採用競争力強化による優秀人材獲得などがあります。

離職率低下の効果は特に大きく、一人の従業員の離職・補充にかかるコストは年収の数倍に及ぶとされています。推し活支援制度により離職率が数パーセント改善されるだけで、制度導入コストを大幅に上回るリターンが期待できます。

長期的な人材戦略への位置づけでは、推し活支援制度を単年度の施策ではなく、中長期的な人材戦略の一環として捉えることが重要です。人材獲得競争の激化、働き方の多様化、価値観の変化などの社会トレンドを考慮すると、従業員の個性や価値観を尊重する制度の重要性は今後さらに高まると予想されます。

まとめ

本記事では、推し活が職場エンゲージメントに与える影響について、科学的根拠と実践事例を基に詳細に分析してきました。その結果、推し活と職場エンゲージメントには驚くほど多くの共通点があり、推し活の要素を職場に応用することで、従業員のモチベーション向上と組織の活性化を実現できる可能性がありました。

推し活支援の戦略的意義は、単なる福利厚生の充実を超えて、企業の競争力向上に直結する重要な人事施策であることです。推し活を通じて培われる感情的なつながり、目的意識、帰属意識、自己実現欲求は、高いエンゲージメントを持つ従業員の特徴と一致しています。

日本の職場エンゲージメントが世界最低レベルの6%に留まっている現状を考えると、推し活の力を活用したエンゲージメント向上施策は、企業にとって課題解決につながる可能性を秘めています。

すごい人事コンサルティングではこういった柔軟な視点から職場エンゲージメントを高める施策の立案や施策の実行まで一気通貫で支援を行っていますので人事課題でお悩みの企業様はお気軽にご相談ください。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。