企業を取り巻く環境が急速に変化する中、次世代を担うリーダーの育成は、組織の持続的成長と競争力維持において最重要課題の一つとなっています。特に2025年においては、AI技術の進歩、働き方の多様化、グローバル競争の激化といった要因により、従来のリーダーシップモデルでは対応しきれない新たな課題が次々と生まれています。

本記事では、人事責任者や経営者の皆様に向けて、2025年における次世代リーダー育成研修の最新傾向、効果的な選び方、そして実際に身につくスキルや具体的な研修内容について、包括的に解説いたします。変化の激しい時代において、組織の未来を担うリーダーをいかに育成するか、その戦略的アプローチをご提案します。

目次

- 次世代リーダー育成の必要性と背景

- 2025年の次世代リーダー育成研修の最新傾向

- 次世代リーダーに求められるスキルと能力

- 効果的な次世代リーダー育成研修の選び方

- 研修で身につく具体的なスキル

- 成功事例と導入効果

- 研修導入時の注意点とポイント

- まとめ

次世代リーダー育成の必要性と背景

変化する経営環境と求められるリーダー像

現代の経営環境は、かつてないほどの変化の速さと複雑さを増しています。デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速、サステナビリティへの要求、多様性と包摂性(D&I)の推進、そして新型コロナウイルス感染症の影響による働き方の根本的変化など、企業は多方面からの課題に同時に対応することが求められています。

このような環境下では、従来の「立場が人を育てる」という考え方では、リーダーの育成が間に合わないという現実があります。市場の変化に迅速に対応し、イノベーションを創出し、多様なステークホルダーとの関係を構築できるリーダーを、計画的かつ戦略的に育成する必要性が高まっているのです。

グローバル競争力強化の必要性

日本企業がグローバル市場で競争力を維持・向上させるためには、国際的な視野を持ち、異文化コミュニケーション能力に長けたリーダーの存在が不可欠です。特に、アジア太平洋地域における経済成長の中心として、日本企業には地域のハブとしての役割が期待されており、そのためのリーダーシップ人材の育成が急務となっています。

人材流動化への対応

近年、優秀な人材の流動化が加速しており、特にスタートアップ企業やベンチャー企業が若手人材に対して早期の幹部登用を訴求ポイントとしてスカウト活動を強化しています。このような状況において、企業内での次世代リーダー育成は、優秀な人材の流出防止という観点からも重要な戦略となっています。

2025年の次世代リーダー育成研修の最新傾向

トレンド1:「ビジネススキル × ヒューマンスキル」の融合

2025年の次世代リーダー育成において最も注目されているトレンドの一つが、ビジネススキルとヒューマンスキルの融合です。テクノロジーの進化に伴い、データ分析力や財務理解力といった従来のビジネススキルに加えて、コミュニケーション力、創造性、共感力といったヒューマンスキルを併せ持つリーダーの需要が急速に高まっています。

この背景には、AI技術の普及により、定型的な業務や分析作業の多くが自動化される一方で、人間ならではの判断力や対人関係構築能力の価値が相対的に高まっているという現実があります。次世代リーダーには、テクノロジーを効果的に活用しながらも、人間中心の組織運営を実現する能力が求められているのです。

トレンド2:実践重視の「アクションラーニング」

従来の座学中心の研修から、実際のビジネス課題に取り組みながら学ぶ「アクションラーニング」へのシフトが加速しています。この手法では、参加者が通常の業務範囲を超えたストレッチ目標に挑戦し、その過程で問題解決能力やリーダーシップスキルを実践的に磨いていきます。

アクションラーニングの特徴は、理論と実践を密接に結びつけることで、学習効果を最大化する点にあります。参加者は実際のプロジェクトに取り組みながら、失敗を恐れずにチャレンジする姿勢を養い、イノベーティブな思考を身につけることができます。

トレンド3:AIとの協働を前提としたリーダーシップ開発

2025年においては、AIとの協働を前提としたリーダーシップ開発が重要なテーマとなっています。リーダーには、AI技術を理解し効果的に活用する能力が求められる一方で、AIにはない人間ならではの価値を発揮することが期待されています。

特に重要なのは、AIが効率性とイノベーションを促進する可能性を活用しながらも、従業員の不安に寄り添い、人間的な側面を重視する姿勢を維持することです。AIは人とのつながりを補強するものであり、決して代替するものではないという認識のもと、対人関係スキルの重要性がこれまで以上に高まっています。

トレンド4:ハイブリッド・リモート環境でのリーダーシップ

新しい働き方の定着に伴い、ハイブリッドワークやリモートワーク環境でのリーダーシップ能力の開発が重要なテーマとなっています。研究によると、ハイブリッド型勤務やリモートワークのチームを効果的に管理するリーダーは、従業員とのつながりや多様性を受容する環境を醸成する確率が2.5倍高いことが示されています。

これらのリーダーが優れている重要な分野は、従業員のウェルビーイングを定期的に確認することと、信頼を維持することです。物理的な距離があっても、チームメンバーとの良好な関係を育み、信頼と忠誠心を高める能力が、現代のリーダーには不可欠となっています。

次世代リーダーに求められるスキルと能力

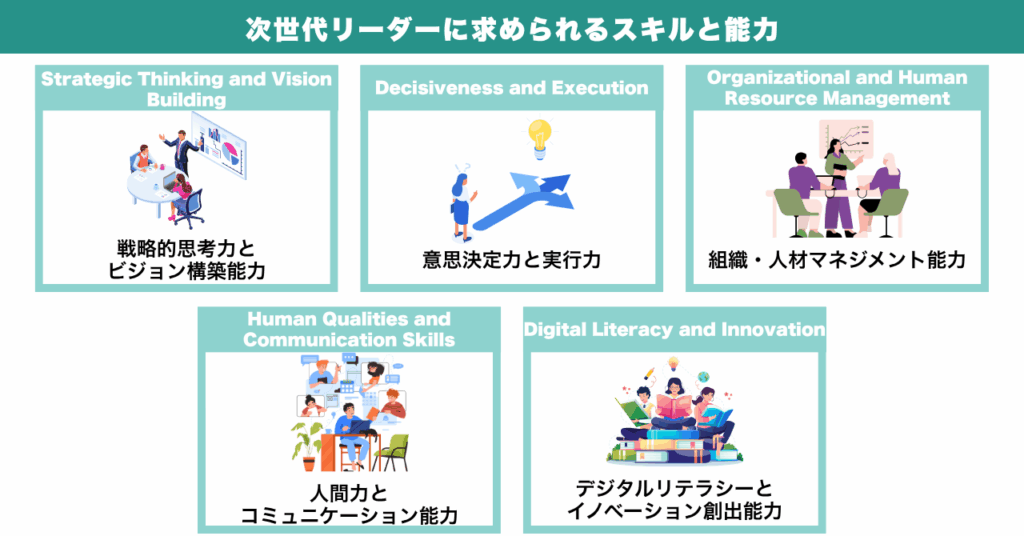

戦略的思考力とビジョン構築能力

次世代リーダーには、自社だけでなく社会全体の動向を読み取り、これからの時代にふさわしいビジョンを設定できる力が求められます。この能力は、単に現状を分析するだけでなく、将来の可能性を見据えて新たな価値を創造する力を含んでいます。

戦略的思考力の核心は、複雑で不確実な環境において、多様な要因を総合的に判断し、組織の進むべき方向性を明確に示すことです。これには、市場動向の分析、競合他社の動向把握、技術革新の影響予測、社会的要請の理解など、幅広い視点からの情報収集と分析能力が必要となります。

意思決定力と実行力

正解が見えない中で成果を出すための道筋をつけられる意思決定力と、それを具現化するための実行力は、次世代リーダーの中核的能力です。VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)時代においては、完璧な情報が揃うまで待つのではなく、限られた情報の中で最適な判断を下し、迅速に行動に移す能力が重要となります。

実行力においては、単に計画を実行するだけでなく、実行過程で生じる課題や変化に柔軟に対応し、必要に応じて戦略を修正する適応力も含まれます。また、組織全体を巻き込んで実行を推進するためのコミュニケーション能力や影響力も不可欠な要素です。

組織・人材マネジメント能力

人と組織を理解し、本質的な課題をつかみながら組織運営を行う能力は、リーダーシップの基盤となるスキルです。これには、組織構造の設計、人材配置の最適化、パフォーマンス管理、労務管理、財務管理など、幅広い領域にわたる知識と実践能力が含まれます。

特に重要なのは、多様な背景を持つメンバーの能力を最大限に引き出し、チーム全体のパフォーマンスを向上させる能力です。これには、個々のメンバーの強みと課題を正確に把握し、適切な役割分担と成長機会を提供するスキルが必要となります。

人間力とコミュニケーション能力

倫理観とブレない判断軸を持ち、人をひきつけて組織をけん引する人間力は、技術的スキル以上に重要な要素となっています。この人間力の核心は、信頼関係の構築能力にあります。

コミュニケーション能力においては、単に情報を伝達するだけでなく、相手の立場や感情を理解し、共感を示しながら対話を進める能力が重要です。また、多様な文化的背景を持つメンバーとの効果的なコミュニケーションを図るための異文化理解力も、グローバル化が進む現代においては不可欠なスキルとなっています。

デジタルリテラシーとイノベーション創出能力

デジタル技術の急速な進歩に対応するため、次世代リーダーには一定レベルのデジタルリテラシーが求められます。これは、プログラミング能力を身につけることではなく、デジタル技術の可能性と限界を理解し、ビジネスへの活用方法を考える能力を指します。

イノベーション創出能力においては、既存の枠組みにとらわれない発想力と、新しいアイデアを実現するための実行力が重要です。これには、失敗を恐れずに挑戦する姿勢、多様な視点を取り入れる柔軟性、そして継続的な学習意欲が含まれます。

効果的な次世代リーダー育成研修の選び方

研修目的の明確化

効果的な次世代リーダー育成研修を選択するためには、まず研修の目的を明確にすることが重要です。自社が求めるリーダー像を具体的に定義し、現在の候補者のスキルレベルとのギャップを正確に把握する必要があります。

目的設定においては、短期的な目標と長期的なビジョンの両方を考慮することが重要です。例えば、短期的には特定のプロジェクトをリードできる能力の向上を目指し、長期的には経営幹部として組織全体を牽引できる人材の育成を目標とするといった具合です。

研修形式の選択

次世代リーダー育成研修には、様々な形式があります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況と目的に最も適した形式を選択することが重要です。

集合研修型は、複数の参加者が一堂に会して学習する従来型の研修形式です。参加者同士の相互作用や議論を通じた学習効果が期待できる一方で、個々のニーズに対応しにくいという課題があります。

個別指導型は、一対一のコーチングやメンタリングを中心とした研修形式です。個々の参加者のニーズに細かく対応できる利点がある一方で、コストが高くなる傾向があります。

ブレンド型は、集合研修、個別指導、オンライン学習、実践的プロジェクトなどを組み合わせた研修形式です。多様な学習スタイルに対応でき、効果的な学習を実現できる可能性が高い一方で、プログラム設計の複雑さが課題となります。

研修内容の評価基準

研修内容を評価する際には、以下の基準を考慮することが重要です。

理論と実践のバランス

優れた研修プログラムは、理論的な知識の習得と実践的なスキルの向上をバランス良く組み合わせています。座学だけでなく、ケーススタディ、シミュレーション、実際のプロジェクトへの参加など、多様な学習機会を提供しているかを確認しましょう。

カスタマイゼーションの可能性

自社の業界特性、組織文化、具体的な課題に合わせて研修内容をカスタマイズできるかどうかは重要な評価ポイントです。画一的なプログラムではなく、自社のニーズに応じた調整が可能な研修を選択することが効果的です。

継続性とフォローアップ

研修の効果を持続させるためには、研修終了後のフォローアップ体制が重要です。定期的な振り返り、継続的なコーチング、実践機会の提供など、長期的な成長をサポートする仕組みがあるかを確認しましょう。

研修提供者の選定基準

研修提供者を選定する際には、以下の要素を総合的に評価することが重要です。

実績と専門性

提供者の過去の実績、特に類似業界や規模の企業での成功事例を確認しましょう。また、講師陣の専門性や実務経験も重要な評価ポイントです。

研修手法の革新性

最新の学習理論や技術を取り入れた革新的な研修手法を採用しているかどうかも重要です。VR/AR技術の活用、AI を用いた個別最適化、ゲーミフィケーションの導入など、効果的な学習を促進する工夫があるかを確認しましょう。

サポート体制

研修期間中および終了後のサポート体制の充実度も重要な選定基準です。質問対応、個別相談、追加リソースの提供など、参加者の学習を継続的にサポートする体制があるかを確認しましょう。

研修で身につく具体的なスキル

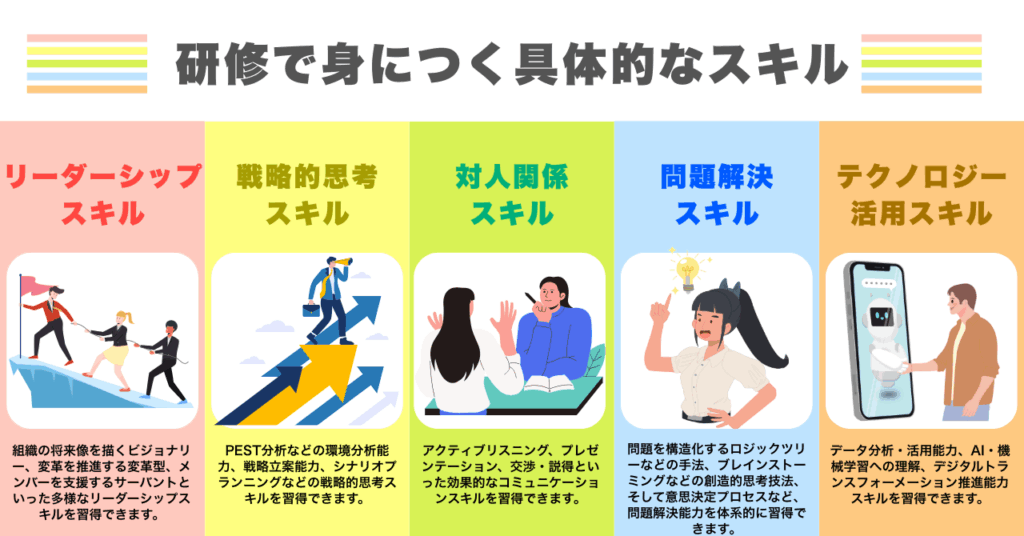

リーダーシップスキル

次世代リーダー育成研修を通じて身につくリーダーシップスキルは多岐にわたります。まず、ビジョナリーリーダーシップでは、組織の将来像を描き、それをメンバーに分かりやすく伝える能力を習得します。これには、ストーリーテリング技術、プレゼンテーション能力、そして共感を呼ぶコミュニケーション手法が含まれます。

変革型リーダーシップにおいては、組織変革を推進するための具体的な手法を学びます。変革の必要性を組織に浸透させ、抵抗を乗り越えながら変革を実現するためのチェンジマネジメント技術、ステークホルダーとの合意形成手法、そして変革プロセスの管理方法などが主要な学習内容となります。

サーバントリーダーシップの概念も重要な学習要素です。メンバーの成長と成功を第一に考え、支援することで組織全体のパフォーマンスを向上させるアプローチを学びます。これには、コーチング技術、メンタリング手法、そして個々のメンバーの能力開発をサポートするスキルが含まれます。

戦略的思考スキル

戦略的思考スキルの習得は、次世代リーダー育成研修の中核的な要素です。環境分析能力では、PEST分析、SWOT分析、ファイブフォース分析などのフレームワークを用いて、外部環境と内部環境を体系的に分析する手法を学びます。

戦略立案能力においては、分析結果を基に具体的な戦略を策定するプロセスを習得します。これには、戦略オプションの生成、評価基準の設定、リスク評価、そして最適な戦略の選択に関する技術が含まれます。

シナリオプランニングの手法も重要な学習内容です。不確実な将来に対して複数のシナリオを想定し、それぞれに対応する戦略を準備することで、変化に対する組織の適応力を高める方法を学びます。

コミュニケーション・対人関係スキル

効果的なコミュニケーションスキルは、リーダーシップの基盤となる重要な能力です。アクティブリスニングでは、相手の話を深く理解し、共感を示しながら対話を進める技術を習得します。これには、非言語コミュニケーションの読み取り、質問技術、そして感情的な反応の管理方法が含まれます。

プレゼンテーションスキルにおいては、複雑な情報を分かりやすく伝え、聞き手の行動変容を促すための技術を学びます。ストーリー構成、視覚的資料の効果的な活用、そして聞き手との相互作用を促進する手法などが主要な学習内容となります。

交渉・説得スキルでは、異なる立場や利害を持つ相手との合意形成を図るための技術を習得します。Win-Winの関係構築、論理的な説得技術、そして感情的な側面への配慮方法などを学びます。

問題解決・意思決定スキル

複雑な問題に対する体系的なアプローチを学ぶことで、効果的な問題解決能力を身につけます。問題の構造化では、複雑な問題を要素に分解し、根本原因を特定するための手法を習得します。ロジックツリー、フィッシュボーン図、5Why分析などの技術を実践的に学びます。

創造的思考技法においては、従来の枠組みにとらわれない革新的な解決策を生み出すための手法を学びます。ブレインストーミング、デザインシンキング、ラテラルシンキングなどの技術を通じて、創造性を体系的に向上させる方法を習得します。

意思決定プロセスでは、不確実な状況下での効果的な意思決定を行うための技術を学びます。意思決定マトリックス、リスク評価手法、そして意思決定の質を向上させるためのバイアス対策などが主要な学習内容となります。

デジタル・テクノロジー活用スキル

現代のリーダーには、デジタル技術を効果的に活用する能力が不可欠です。データ分析・活用能力では、ビッグデータの基本概念、データ可視化技術、そして意思決定におけるデータ活用方法を学びます。統計的思考、KPI設計、そしてデータドリブンな組織運営の手法を習得します。

AI・機械学習の理解においては、AI技術の基本概念、ビジネスへの応用可能性、そして導入時の課題と対策について学びます。技術的な詳細よりも、経営者として知っておくべき知識と判断基準に焦点を当てた学習を行います。

デジタルトランスフォーメーション推進能力では、組織のDXを推進するためのリーダーシップ技術を習得します。デジタル戦略の策定、組織文化の変革、そして従業員のデジタルスキル向上をサポートする方法などを学びます。

成功事例と導入効果

製造業の事例

製造業A社では、2023年から3年間の長期プログラムとして次世代リーダー育成研修を導入しました。同社が直面していた課題は、グローバル市場での競争激化と、デジタル化の遅れによる競争力低下でした。

研修プログラムは、選抜型アプローチを採用し、30代前半の管理職候補者20名を対象として実施されました。プログラムの特徴は、6ヶ月間の集中研修と、その後2年間の実践プロジェクトを組み合わせた構成にありました。

集中研修では、戦略的思考、グローバルリーダーシップ、デジタル技術の理解、そして変革マネジメントを主要テーマとして学習しました。特に注目すべきは、海外拠点での3ヶ月間の実務研修を含めたことで、グローバルな視点と異文化コミュニケーション能力の向上を図りました。

実践プロジェクトでは、参加者が実際の事業課題に取り組み、新規事業開発、業務プロセス改善、デジタル化推進などのテーマで成果を上げました。プロジェクトには外部コンサルタントがメンターとして参加し、継続的な指導とフィードバックを提供しました。

導入効果として、参加者の80%が研修終了後2年以内に昇進し、そのうち50%が海外拠点の責任者や新規事業の責任者として活躍しています。また、参加者が主導したプロジェクトにより、年間約5億円のコスト削減と、新規事業による3億円の売上増加を実現しました。

IT企業の事例

IT企業B社では、組織拡大に伴うマネジメント人材不足の解決を目的として、次世代リーダー育成研修を導入しました。同社の特徴は、平均年齢が若く、技術的スキルは高いものの、マネジメント経験が不足している点でした。

研修プログラムは、短期集中型アプローチを採用し、3ヶ月間の集中プログラムとして設計されました。対象者は、チームリーダーやプロジェクトマネージャーとして活躍している20代後半から30代前半の社員25名でした。

プログラムの核心は、アクションラーニングの手法を全面的に採用したことです。参加者は5名ずつのチームに分かれ、実際の事業課題に取り組みながら、リーダーシップスキルを実践的に習得しました。課題には、新サービスの企画・開発、既存サービスの改善、組織運営の効率化などが含まれました。

研修期間中は、週1回の集合セッションと、日常業務での実践を組み合わせた学習を行いました。集合セッションでは、リーダーシップ理論、コミュニケーション技術、プロジェクトマネジメント手法などを学び、実践での経験を振り返りながら学習を深めました。

導入効果として、参加者の90%が研修終了後6ヶ月以内にマネジメント職に昇進し、組織全体のマネジメント品質が大幅に向上しました。また、参加者が主導したプロジェクトにより、開発効率が平均30%向上し、顧客満足度も15%向上しました。

金融機関の事例

金融機関C社では、デジタル化の波に対応するため、従来の保守的な組織文化を変革できるリーダーの育成を目的として研修を導入しました。同社の課題は、長年培われた階層的な組織文化と、変化に対する抵抗感の強さでした。

研修プログラムは、段階的アプローチを採用し、1年間のプログラムとして設計されました。対象者は、支店長候補や本部部長候補など、組織の中核を担う40代の管理職30名でした。

プログラムの特徴は、マインドセット変革に重点を置いたことです。従来の成功体験にとらわれず、新しい価値観と行動様式を身につけることを目標としました。具体的には、デザインシンキング、アジャイル手法、そしてイノベーション創出技術を中心とした学習を行いました。

研修では、外部のスタートアップ企業との協働プロジェクトを実施し、異なる組織文化との接触を通じて、参加者の視野拡大と意識変革を促進しました。また、顧客との直接対話の機会を増やし、市場のニーズを肌で感じる経験を提供しました。

導入効果として、参加者の意識調査では、変化に対する積極性が研修前と比較して平均40%向上しました。また、参加者が主導した新サービス開発により、デジタルチャネルでの取引量が前年比60%増加し、若年層顧客の獲得に成功しました。

研修導入時の注意点とポイント

組織文化との整合性確保

次世代リーダー育成研修を成功させるためには、研修内容と組織文化の整合性を確保することが重要です。研修で学んだ内容が組織の価値観や行動規範と矛盾する場合、参加者は実践において困難を感じ、学習効果が限定的になる可能性があります。

組織文化の分析においては、現在の文化の特徴を正確に把握し、目指すべき文化との差異を明確にすることが必要です。その上で、研修プログラムが文化変革の触媒として機能するよう設計することが重要です。

適切な参加者選定

研修の効果を最大化するためには、適切な参加者の選定が不可欠です。単に年次や役職で選定するのではなく、リーダーとしての潜在能力、学習意欲、そして組織への影響力を総合的に評価して選定することが重要です。

選定基準の設定においては、現在のパフォーマンスだけでなく、将来の成長可能性も考慮する必要があります。また、多様性の観点から、異なる背景や専門性を持つメンバーをバランス良く選定することも重要です。

経営層のサポート体制構築

研修の成功には、経営層の積極的なサポートが不可欠です。これには、研修の重要性に関するメッセージの発信、必要なリソースの提供、そして参加者の実践を支援する環境の整備が含まれます。

経営層のサポートは、研修期間中だけでなく、終了後の実践段階においても継続的に提供される必要があります。参加者が学習内容を実践する際の障害を取り除き、挑戦を奨励する文化を醸成することが重要です。

効果測定と継続的改善

研修の効果を客観的に測定し、継続的な改善を図ることは、プログラムの質を維持・向上させるために重要です。効果測定においては、知識やスキルの習得度だけでなく、行動変容、業務成果、そして組織への影響も含めた多面的な評価を行う必要があります。

測定結果を基に、プログラム内容、実施方法、サポート体制などを継続的に見直し、改善を図ることで、より効果的な研修を実現できます。

まとめ

2025年における次世代リーダー育成研修は、従来のアプローチから大きく進化しています。ビジネススキルとヒューマンスキルの融合、実践重視のアクションラーニング、AIとの協働を前提としたリーダーシップ開発、そしてハイブリッド・リモート環境での管理能力など、新しい時代の要請に応える内容が求められています。

効果的な研修を選択し、導入するためには、自社の状況と目標を明確にし、適切な研修形式と内容を選択することが重要です。また、組織文化との整合性、適切な参加者選定、経営層のサポート、そして継続的な効果測定と改善が成功の鍵となります。

次世代リーダーの育成は、単なる人材開発施策ではなく、組織の将来を左右する重要な経営戦略です。変化の激しい時代において、組織の持続的成長と競争力維持を実現するために、戦略的かつ継続的な取り組みが求められています。

人事責任者や経営者の皆様には、本記事で紹介した内容を参考に、自社に最適な次世代リーダー育成戦略を策定し、実行していただければと思います。未来のリーダーを育成することは、組織の未来を創造することに他なりません。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。