ジョブディスクリプション(職務記述書)とは?目的や背景、効果的な書き方について解説

近年、日本企業の人事管理において「ジョブディスクリプション(職務記述書)」という言葉をよく耳にするようになりました。グローバル化の進展、働き方改革の推進、そして多様な人材の活用が求められる現代のビジネス環境において、ジョブディスクリプションは単なる人事書類ではなく、組織の成功と個人の成長を支える重要な戦略的ツールとして注目されています。

しかし、日本の伝統的な雇用慣行では「メンバーシップ型」と呼ばれる柔軟な職務定義が主流であったため、明確な職務記述書の作成や活用に馴染みがない企業も少なくありません。「なぜジョブディスクリプションが必要なのか」「どのように作成し活用すべきか」といった疑問を持つ人事担当者や経営者も多いのではないでしょうか。

本記事では、ジョブディスクリプションの基本的な概念から、その目的や背景、日本と海外の違い、そして効果的な書き方まで、人事担当者や採用担当者、経営者の皆様に役立つ情報を体系的にまとめました。ジョブディスクリプションを適切に導入・活用することで、採用活動の効率化、公平な評価制度の構築、キャリア開発の促進など、様々な効果が期待できます。

組織の競争力強化と従業員のエンゲージメント向上を目指す皆様にとって、この記事が実践的なガイドとなれば幸いです。

目次

- ジョブディスクリプションとは?

- ジョブディスクリプションの背景

- ジョブディスクリプションの目的

- 日本と海外のジョブディスクリプションの違い

- ジョブディスクリプションの書き方の手順

- ジョブディスクリプションの書き方のポイント

- ジョブディスクリプション作成時に気をつけるべきポイント

- まとめ

ジョブディスクリプションとは?

ジョブディスクリプション(Job Description)とは、職務の内容を詳細に記述した文書のことです。日本語では「職務記述書」と訳され、担当する業務内容や範囲、難易度、必要なスキルなどが体系的にまとめられた書類を指します。

欧米企業では古くから人材採用や人事評価の基盤として活用されてきたツールであり、職務内容を明確に定義することで、企業と従業員の双方が期待値を共有し、効率的な組織運営を実現するための重要な仕組みとなっています。

ジョブディスクリプションの基本的な構成要素

ジョブディスクリプションには一般的に以下のような要素が含まれます。

ポジション名と基本情報:

職務のポジション名(肩書き)、所属部署、レポートライン(上司・部下関係)などの基本情報が記載されます。職務の目的:

その職務が組織内で果たすべき役割や存在意義について記述されます。職務内容と責任範囲:

具体的な業務内容や責任範囲が詳細に記述されます。必要なスキルや資格:

その職務を遂行するために必要な技術的スキル、知識、経験、資格などが記載されます。評価基準:

職務の成果をどのように測定・評価するのかについての基準が示されます。

募集要項との違い

ジョブディスクリプションは特定の職務についての説明であり、その職務の業務内容、職務権限や責任範囲、必要なスキルや経験などを具体的に記載するものです。これは採用活動だけでなく、社内の人事評価や育成計画にも活用される内部文書としての性格を持ちます。

一方、募集要項は求職者に対して企業が提供する条件や待遇、求める人材像などを伝えるための外部向け文書です。給与や福利厚生、勤務時間といった雇用条件が中心となり、企業の魅力をアピールする要素も含まれます。

ジョブディスクリプションの背景

ジョブディスクリプションが企業の人事管理において重要な役割を果たすようになった背景には、グローバルな雇用慣行の変化や企業の組織構造の進化があります。

欧米と日本の雇用慣行の違い

欧米のジョブ型雇用

欧米企業では伝統的に「ジョブ型雇用」が主流です。ジョブ型雇用とは、特定の職務(ジョブ)に対して人材を採用し、その職務の遂行に必要なスキルや経験を持つ人材を配置する雇用形態です。この雇用形態では、職務内容が明確に定義され、その職務に対して報酬が設定されます。

このような雇用形態では、ジョブディスクリプションは職務内容を明確にするための必須ツールとして機能してきました。

日本のメンバーシップ型雇用

一方、日本企業では長らく「メンバーシップ型雇用」が主流でした。メンバーシップ型雇用とは、特定の職務ではなく、企業の一員(メンバー)として人材を採用し、入社後に適性や組織のニーズに応じて職務を割り当てる雇用形態です。

日本の伝統的な雇用システムでは、新卒一括採用、終身雇用、年功序列といった特徴があり、社員は様々な部署を異動しながらゼネラリストとして成長することが期待されてきました。このシステムでは、特定の職務に対する明確な定義よりも、企業文化への適応や長期的な成長可能性が重視されます。

ジョブディスクリプション導入の背景となる社会変化

近年、日本企業においてもジョブディスクリプションの導入が進んでいる背景には、以下のような社会的・経済的変化があります。

グローバル化の進展

企業活動のグローバル化に伴い、国際的な人材の採用や海外拠点の設立が増加しています。

専門性の高い人材需要の増加

デジタル化やAI技術の発展により、高度な専門知識やスキルを持つ人材の需要が急増しています。

働き方改革と多様な働き方の普及

働き方改革の推進により、テレワークやフレックスタイム制、副業・兼業の解禁など、多様な働き方が広がっています。

同一労働同一賃金の原則

2020年に施行された「同一労働同一賃金」の原則は、正規・非正規雇用の待遇差を是正するものですが、これを実現するためには「同一労働」の定義が必要です。

ジョブディスクリプションの目的

ジョブディスクリプションは単なる職務内容の記述書ではなく、組織運営や人材マネジメントにおいて多様な目的を持つ戦略的なツールです。

組織運営における目的

組織構造の明確化

各職務の責任範囲や権限、レポートラインなどを明文化することで、組織全体の構造が可視化されます。

業務プロセスの最適化

各職務の内容と責任範囲が明確になることで、業務プロセス全体を見直し、最適化する機会が生まれます。

戦略的人員配置の実現

企業の戦略や目標に合わせて、必要な職務とその要件を定義することで、戦略的な人員配置が可能になります。

人材マネジメントにおける目的

採用活動の効率化と質の向上

具体的な職務内容や必要なスキル・経験を明確に定義することで、求める人材像が明確になり、採用活動のターゲットを絞ることができます。

公平で透明性の高い評価制度の構築

ジョブディスクリプションに基づいた評価制度を構築することで、公平性と透明性が高まります。

キャリア開発と人材育成の促進

各職務に必要なスキルや経験が明確になっていれば、従業員は自身のキャリアパスを描きやすくなり、必要なスキルを計画的に習得することができます。

労務管理における目的

適正な報酬制度の設計

ジョブディスクリプションは職務の価値を評価し、適正な報酬レベルを設定するための基礎となります。

労働時間と業務量の適正化

ジョブディスクリプションによって職務の範囲が明確になれば、過剰な業務負担や不明確な責任による長時間労働を防ぐことができます。

労働関連法規への対応

労働基準法や労働契約法などの法規制に対応する上でも、ジョブディスクリプションは重要な役割を果たします。

グローバル経営における目的

グローバル人材マネジメントの標準化

多国籍企業やグローバル展開を進める企業にとって、ジョブディスクリプションはグローバルな人材マネジメントの標準化に不可欠なツールです。

国際的な人材の獲得と定着

グローバル人材市場では、ジョブディスクリプションは国際的な人材を獲得するための必須条件となっています。

異文化コミュニケーションの促進

異なる文化的背景を持つ従業員が協働する環境では、ジョブディスクリプションによって職務内容や期待される成果を明文化することで、共通の理解が形成されます。

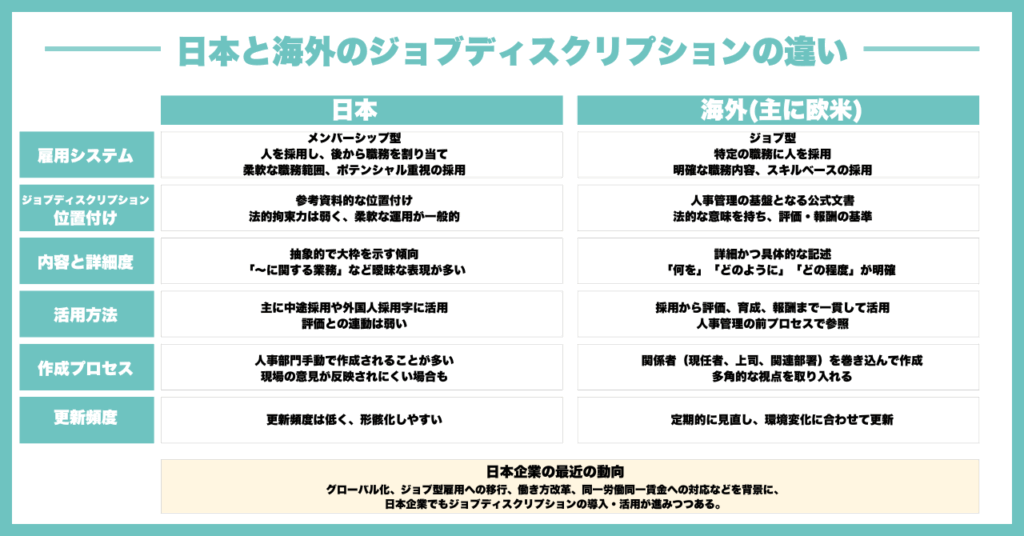

日本と海外のジョブディスクリプションの違い

ジョブディスクリプションは世界各国で活用されていますが、その位置づけや活用方法、詳細度は国や地域の雇用慣行や文化によって大きく異なります。特に日本と欧米諸国では、ジョブディスクリプションに対する考え方や実践に顕著な違いが見られます。

欧米におけるジョブディスクリプションの位置づけ

欧米企業では、ジョブディスクリプションは人事管理の基盤となる公式文書として位置づけられています。その特徴は以下の通りです。

法的文書としての性格

多くの国では、ジョブディスクリプションは雇用契約の一部として法的な意味を持ちます。

評価・報酬の基準

業績評価や報酬決定の基準として明確に活用されます。

キャリア開発のツール

次のキャリアステップに必要なスキルや経験を明示するツールとして活用されます。

組織設計の基盤

組織構造や職務間の関係性を定義する基盤として活用されます。

日本におけるジョブディスクリプションの位置づけ

日本企業では、伝統的にジョブディスクリプションの位置づけは曖昧でした。その特徴は以下の通りです:

参考資料としての性格

法的な拘束力よりも、業務の参考資料として位置づけられることが多いです。

評価との弱い連動

業績評価は職務内容だけでなく、態度や協調性、努力などの要素も含めて総合的に行われることが多いです。

暗黙知の重視

文書化された職務内容よりも、「空気を読む」「阿吽の呼吸」といった暗黙知が重視される傾向があります。

柔軟な運用

状況に応じて職務内容が柔軟に変更されることが一般的です。

欧米のジョブディスクリプションの特徴

欧米のジョブディスクリプションは一般的に詳細かつ具体的です。その特徴は以下の通りです。

詳細な職務内容: 具体的なタスクや責任が詳細に記載されています。

明確な評価基準: 成功の基準や期待される成果が具体的に記載されています。

必要なスキルの詳細: 必要なスキル、知識、経験、資格などが具体的に記載されています。

権限と責任の明確化: 意思決定の権限や責任の範囲が明確に定義されています。

職務間の関係性: 上司、部下、同僚との関係性や連携方法が記載されています。

日本のジョブディスクリプションの特徴

日本のジョブディスクリプションは、導入されている場合でも、欧米に比べて抽象的で大枠を示す傾向があります。その特徴は以下の通りです。

大枠の職務内容: 具体的なタスクよりも、担当する業務分野や役割が大まかに記載されることが多いです。

抽象的な表現: 「〜に関する業務」「〜の推進」といった抽象的な表現が用いられることが多いです。

柔軟性の確保: 「その他、上司の指示する業務」といった項目が含まれることが一般的です。

スキル要件の曖昧さ: 必要なスキルや経験が具体的に記載されないことが多いです。

変化する日本企業の動向

近年、日本企業のジョブディスクリプションに対する姿勢は変化しつつあります。その背景と動向について解説します。

グローバル化への対応

日本企業のグローバル展開が進む中で、海外拠点の管理や外国人従業員の採用・育成においてジョブディスクリプションの必要性が高まっています。

ジョブ型雇用への移行

近年、日立製作所や資生堂、ソニーなどの大手企業を中心に、メンバーシップ型からジョブ型、あるいはその混合型への移行が進んでいます。

働き方改革への対応

働き方改革の推進により、テレワークやフレックスタイム制、副業・兼業の解禁など、多様な働き方が広がっています。

同一労働同一賃金への対応

2020年に施行された「同一労働同一賃金」の原則に対応するためにも、ジョブディスクリプションの整備が進んでいます。

ジョブディスクリプションの書き方の手順

効果的なジョブディスクリプションを作成するためには、体系的なアプローチと明確な手順が必要です。ここでは、ジョブディスクリプションを作成するための具体的な手順を解説します。

準備段階:ジョブディスクリプション作成の土台づくり

目的の明確化

ジョブディスクリプション作成の第一歩は、その目的を明確にすることです。

・新規ポジションの採用のため

・既存職務の再定義のため

・人事評価制度の構築のため

・組織再編に伴う職務の整理のため

・グローバル展開に向けた標準化のため

関係者の特定と巻き込み

ジョブディスクリプションの作成は、人事部門だけで行うものではありません。

・当該職務の現任者

・直属の上司

・関連部署の責任者

・人事部門

・経営層

職務分析の実施

職務分析(ジョブ・アナリシス)は、ジョブディスクリプション作成の基礎となる重要なステップです。

・インタビュー

・観察

・アンケート

・業務日誌

・既存文書の分析

組織の戦略・目標との整合性確認

ジョブディスクリプションは、組織の戦略や目標と整合している必要があります。

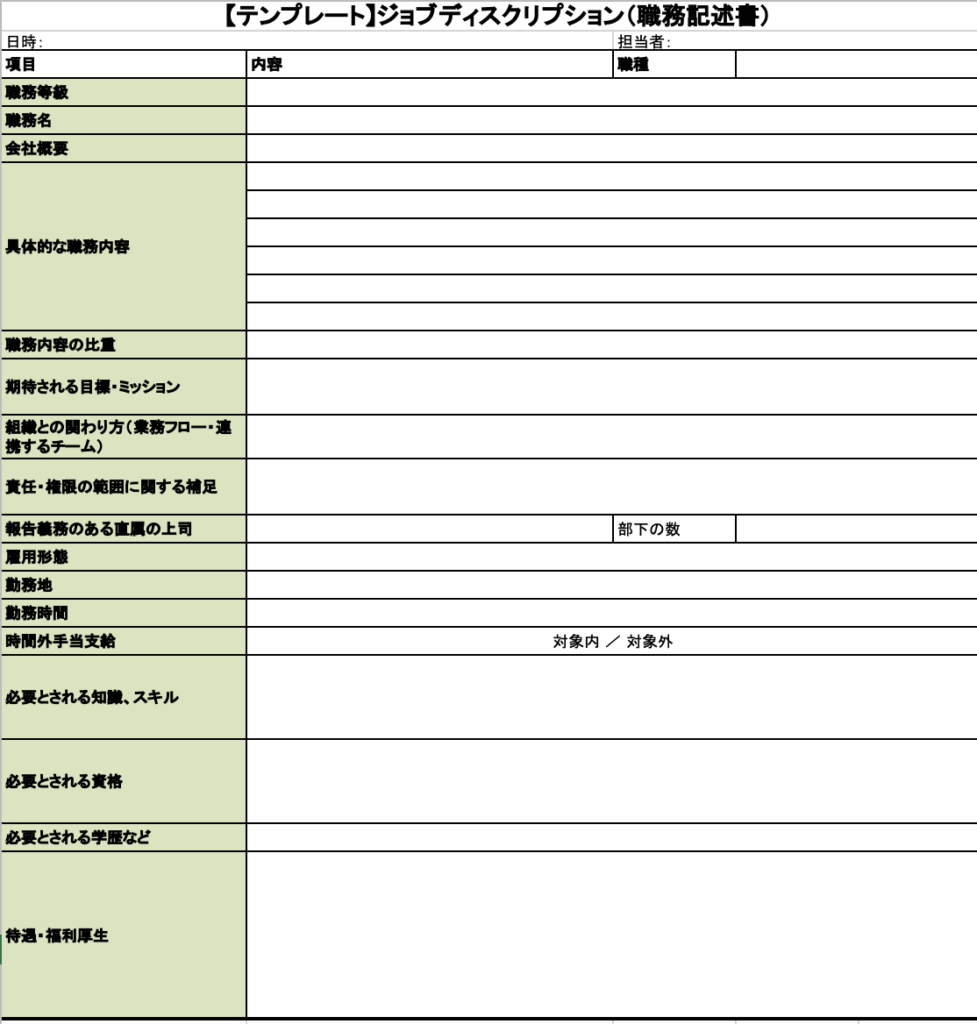

作成段階:ジョブディスクリプションの具体的な執筆

基本情報の記載

ジョブディスクリプションの冒頭には、基本情報を記載します。

・職務名(ジョブタイトル)

・部署・チーム名

・レポートライン

・職務等級・ランク

・雇用形態

・勤務地・勤務形態

職務の目的・ミッションの記述

職務の目的やミッションは、「なぜこの職務が存在するのか」「組織にどのような価値をもたらすのか」を簡潔に表現したものです。

主要な責任と業務内容の記述

職務分析で収集した情報をもとに、主要な責任と具体的な業務内容を記述します。

・重要度順に記載

・動詞で始める

・具体的に記述

・測定可能な表現

・時間配分の目安

必要なスキル・資格・経験の記述

職務を効果的に遂行するために必要なスキル、資格、経験を記述します。

・必須条件(Must have)

・歓迎条件(Nice to have)

成功の基準と評価指標の設定

職務の成功をどのように測定・評価するかを明確にします。

・定量的指標

・定性的指標

・評価の頻度と方法

職務環境と特記事項の記述

最後に、職務環境や特記事項を記述します。

・物理的環境

・勤務時間

・出張の頻度

・特殊な条件

・福利厚生

完成段階:ジョブディスクリプションの確認と運用

関係者によるレビューと承認

作成したジョブディスクリプションは、関係者によるレビューと承認を受けることが重要です。

最終調整と文書化

レビューの結果を踏まえて最終調整を行い、正式な文書として完成させます。

定期的な見直しと更新

ジョブディスクリプションは「生きた文書」であり、定期的な見直しと更新が必要です。

・定期的な見直し

・組織変更時

・職務内容の変化時

・人事評価サイクルの前

活用方法の周知と教育

ジョブディスクリプションを効果的に活用するためには、その目的や活用方法を関係者に周知し、必要に応じて教育を行うことが重要です。

ジョブディスクリプションの書き方のポイント

効果的なジョブディスクリプションを作成するためには、単に手順に従うだけでなく、内容や表現に関する重要なポイントを押さえることが必要です。

明確で具体的な表現を使用する

ジョブディスクリプションの最も重要なポイントは、明確で具体的な表現を使用することです。抽象的な表現や曖昧な言葉は、解釈の幅を広げ、期待値のギャップを生む原因となります。

動詞を効果的に使用する

業務内容や責任を記述する際は、具体的な行動を表す動詞を使用することが重要です。

管理職の場合の効果的な動詞

・指揮する(direct)

・統括する(oversee)

・戦略を立てる(strategize)

・評価する(evaluate)

・承認する(approve)

具体的な記述例

不明確な表現: 「マーケティング戦略の策定」

明確な表現: 「四半期ごとのマーケティング戦略を立案し、経営会議での承認を得た後、部門全体の実行計画に落とし込む」

測定可能な表現を取り入れる

可能な限り、測定可能な要素(数値、頻度、期限など)を含めることで、期待値が明確になります。

測定要素の例

数量: 「月間30件の問い合わせに対応する」

金額: 「年間1億円の売上目標を達成する」

頻度: 「週次で進捗報告会議を主催する」

期限: 「四半期ごとに業績レポートを作成する」

品質基準: 「顧客満足度スコア4.5以上を維持する」

職務の優先順位と時間配分を明示する

すべての業務が同じ重要度ではありません。職務の優先順位や時間配分を明示することで、職務に就く人が何に注力すべきかを理解しやすくなります。

具体的な記述例

主要な責任

1. チーム(10名)の管理と育成(40%)

2. 年間事業計画の立案と実行管理(30%)

3. 月次業績の分析と改善策の立案(15%)

4. 社内外の関係者との連携とコミュニケーション(10%)

5. 業界動向の調査と報告(5%)

成果と責任を明確にする

ジョブディスクリプションは単なる業務リストではなく、期待される成果と責任を明確にするものです。「何をするか」だけでなく、「何を達成するか」を明示することが重要です。

具体的な記述例

タスク指向: 「週次の営業レポートを作成する」

成果指向: 「週次の営業データを分析し、トレンドと課題を明確にしたレポートを作成することで、タイムリーな営業戦略の調整を可能にする」

必要なスキルと経験を適切に設定する

必要なスキルや経験の設定は、適切な人材を採用・配置するための重要な要素です。しかし、過度に高い要件を設定すると、適切な人材の確保が難しくなる可能性があります。

具体的な記述例

【必須条件】

- Webマーケティングの実務経験3年以上

- Google Analytics、Google広告の運用経験

- データ分析に基づくマーケティング施策の立案・実行経験

【歓迎条件】

- SEO/SEM施策の設計・実行経験

- コンテンツマーケティングの知識・経験

- マーケティングオートメーションツールの活用経験

ジョブディスクリプション作成時に気をつけるべきポイント

ジョブディスクリプションを作成する際には、いくつかの落とし穴や注意点があります。これらを理解し、回避することで、より効果的なジョブディスクリプションを作成することができます。

過度に詳細または抽象的な記述を避ける

ジョブディスクリプションの詳細度は、その目的や組織の文化に合わせて適切に設定する必要があります。過度に詳細すぎると柔軟性が失われ、抽象的すぎると具体的な指針にならないという問題が生じます。

バランスの取れた記述例

過度に詳細: 「毎週月曜日の9時に営業会議を開催し、前週の売上実績を報告する。報告書は指定のフォーマットに従い、前日の17時までに上司にメールで提出する。」

過度に抽象的: 「定期的に営業状況を報告する。」

バランスの取れた記述: 「週次の営業会議で前週の売上実績と主要顧客の動向を報告し、必要に応じて対策を提案する。」

現実的で達成可能な期待値を設定する

ジョブディスクリプションに記載される期待値や目標は、現実的で達成可能なものである必要があります。過度に高い期待値を設定すると、従業員のモチベーション低下や早期離職につながる可能性があります。

現実的な期待値の例:

非現実的: 「市場シェアを1年以内に2倍に拡大する。」

現実的: 「年間マーケティング計画を実行し、市場シェアを前年比10%増加させる。」

法的リスクを回避する

ジョブディスクリプションは採用活動に使用される場合、法的なリスクを含む可能性があります。差別的な表現や不適切な要件を避けることが重要です。

避けるべき表現

・年齢に関する制限(「若手」「20代」など)

・性別に関する限定(「女性向け」「男性的な」など)

・国籍や人種に関する限定

・宗教や信条に関する言及

・身体的特徴に関する不必要な要件

代替となる適切な表現

不適切: 「若くて元気のある方」

適切: 「意欲的に新しい課題に取り組める方」

定期的な見直しと更新を怠らない

ジョブディスクリプションは「生きた文書」であり、組織の変化や事業環境の変化に合わせて定期的に見直し、更新する必要があります。古いジョブディスクリプションをそのまま使い続けると、現実の職務内容との乖離が生じ、様々な問題の原因となります。

見直しのタイミング

・年に1回の定期的な見直し

・組織変更や戦略変更時

・新技術や新プロセスの導入時

・人事評価サイクルの開始前

組織文化や価値観との整合性を確保する

ジョブディスクリプションは、組織の文化や価値観を反映したものであるべきです。職務内容や期待される行動が組織の価値観と矛盾していると、従業員は混乱し、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

整合性の確保例

組織の価値観: 「チームワークとオープンなコミュニケーションを重視する」

整合性のある記述: 「チームメンバーと協力して問題解決に取り組み、定期的に進捗や課題を共有する。」

整合性のない記述: 「独自の判断で業務を遂行し、結果のみを報告する。」

まとめ

ジョブディスクリプションは、組織の人材マネジメントにおいて多様な目的を持つ戦略的なツールです。適切に作成・活用することで、組織のパフォーマンス向上や従業員のエンゲージメント向上に大きく貢献します。

ジョブディスクリプションは単なる「職務の説明書」ではなく、組織の成功と個人の成長を支援する戦略的なツールです。その価値を最大化するためには、形式的な導入ではなく、組織の文化や戦略に合わせた効果的な活用が不可欠です。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。