ジョブ型雇用の次へ!『スキルベース採用』導入で組織をアップデートする方法

現代のビジネス環境は、DXの波、グローバル化、労働人口の減少など、かつてない変化の只中にあります。従来の採用手法では、企業の持続的な成長は望めません。多くの企業で導入された「ジョブ型雇用」も、変化の速い時代においては、組織の柔軟性を損なうという課題が浮き彫りになっています。

そこで今、ジョブ型雇用の次の一手として注目されるのが『スキルベース採用』です。これは、学歴や職歴といった従来の指標ではなく、候補者が持つ「スキル」そのものに焦点を当てて採用・育成・配置を行う、新しい人材活用のパラダイムです。

本記事では、人事担当者や経営者の皆様に向けて、スキルベース採用の基本から導入のメリット、具体的な実践ステップまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、変化に強い柔軟な組織へとアップデートするための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

- スキルベース採用とは?ジョブ型雇用との決定的な違い

- なぜ今、スキルベース採用が求められるのか?

- スキルベース採用がもたらす4つのメリット

- スキルベース採用の選考プロセス:従来との違い

- スキルベース採用導入の課題と解決策

- スキルベース採用を成功させる3つのステップ

- まとめ

スキルベース採用とは?ジョブ型雇用との決定的な違い

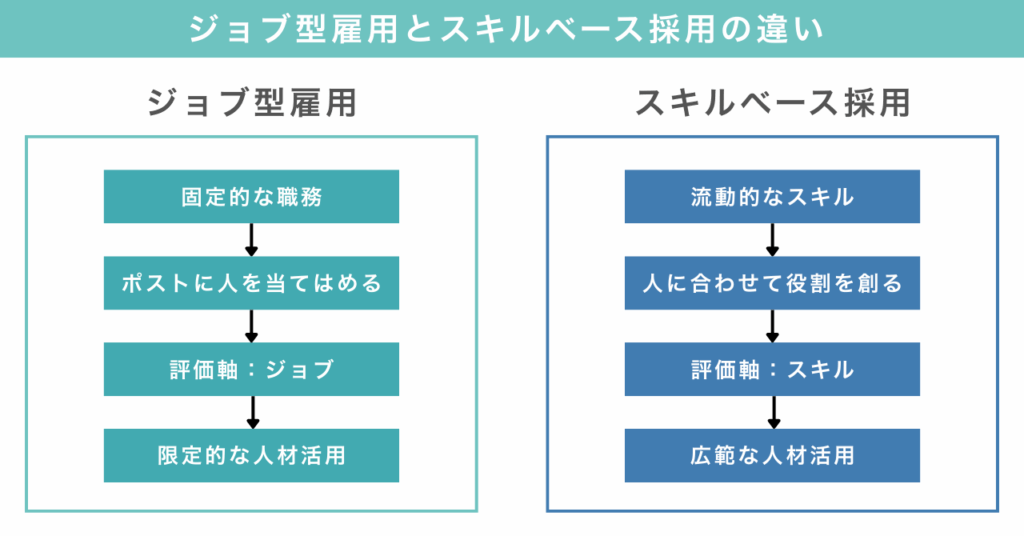

スキルベース採用は、人材を「ジョブ(職務)」という固定的な箱ではなく、「スキル」という流動的な資源として捉え直す、組織運営のパラダイムシフトです。しばしば混同されがちなジョブ型雇用との違いを明確にしましょう。

スキルベース採用の基本概念

スキルベース採用とは、候補者の学歴や職歴ではなく、業務遂行に直結する具体的なスキルや能力を最優先の評価基準とする採用アプローチです。ここでの「スキル」とは、専門的な「ハードスキル」だけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力といったポータブルな「ソフトスキル」も同様に重視されます 2。核心は、候補者のポテンシャルを過去の経歴ではなく、「今、何ができるのか」という実質的な能力で客観的に評価することにあります。

ジョブ型雇用との違い

ジョブ型雇用が「ポストに人を当てはめる」静的なシステムであるのに対し、スキルベースのアプローチは「人に合わせて仕事(役割)を創り出す」動的なシステムです。両者の違いは以下の表に集約されます。

スキルベース組織という新しいパラダイム

スキルベース採用の真価は、採用に留まらず、育成、配置、評価といった人事システム全体を「スキル」という共通言語で再構築する「スキルベース組織」へと進化させることで発揮されます。これは、事業戦略の実現に必要なスキルを持つ人材を柔軟に組み合わせ、アジャイルなチームを編成できる、予測不可能な時代を勝ち抜くための強力な組織能力となります。

なぜ今、スキルベース採用が求められるのか?

スキルベース採用への注目は、現代の企業が直面する構造的な課題と、働き手の価値観の変化が生み出した必然的な潮流です。その背景にある重要な要因を解説します。

深刻化する人材不足と採用候補者の枯渇

生産年齢人口が減少する中、従来の学歴や職歴に固執していては、採用候補者の母集団は先細る一方です。スキルベース採用は、学歴や経歴に関わらず、必要なスキルを持つ人材を発掘することで、この「採用候補者の枯渇」問題に対する有効な解決策となります。多様なバックグラウンドを持つ人材に門戸を開くことで、これまで見過ごされてきた優秀な人材を獲得するチャンスが生まれます。

DXとリスキリングの必要性

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、あらゆる業界で新しいスキルが求められています。しかし、必要なデジタルスキルを持つ人材は常に不足しており、外部からの獲得は容易ではありません。この課題に対し、スキルベース採用は2つの側面から貢献します。一つは、ポテンシャルの高い人材を採用し、入社後にリスキリング(学び直し)を施すこと。もう一つは、社内のスキルを可視化し、既存社員の戦略的なリスキリングを促進することです。

従業員エンゲージメントとキャリア自律

現代の働き手は、自身の市場価値を高め、自律的なキャリアを築くことへの関心が高まっています。スキルベースの組織では、従業員は自らのスキルを武器に、組織内で多様なプロジェクトや役割に挑戦できます。自分のスキルが正当に評価され、成長がキャリアアップに直結するという実感は、従業員のエンゲージメントと定着率を大幅に向上させる効果が期待できます。

スキルベース採用がもたらす4つのメリット

スキルベース採用の導入は、企業に多くの戦略的メリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な4つのメリットを解説します。

優秀な人材の獲得とミスマッチの防止

従来の採用基準では出会えなかった、多様なバックグラウンドを持つ優秀な人材にアプローチできます。学歴や職歴というフィルターを外すことで、実力とポテンシャルを持つ隠れた逸材を発掘できる可能性が広がります。また、客観的なスキル評価を通じて、候補者の能力を正確に見極めることができるため、入社後の「スキル不足」によるミスマッチを大幅に削減できます。

組織の多様性と柔軟性の向上

多様な経験や価値観を持つ人材が増えることで、組織内に新しい視点がもたらされ、イノベーションが生まれやすい土壌が育まれます。また、従業員のスキルが可視化されることで、事業の変化に応じて必要なスキルを持つ人材を迅速に集め、アジャイルなチームを編成することが容易になります。これにより、組織全体の柔軟性と変化対応力が向上します。

採用プロセスの公平性と透明性の向上

スキルという客観的な基準で評価を行うため、採用プロセスから無意識のバイアス(性別、年齢、国籍など)を排除しやすくなります。これにより、採用の公平性と透明性が高まり、企業のDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)推進にも大きく貢献します。これは、企業の社会的評価を高める上でも重要です。

従業員の成長と定着率の向上

スキルを磨けば正当に評価され、キャリアアップにつながるという明確なメッセージは、従業員の学習意欲を刺激します。会社がスキル習得を支援し、その成長をキャリアパスに結びつけることで、従業員は自律的に学び続けるようになります。結果として、従業員エンゲージメントと組織への定着率が向上します。

スキルベース採用の選考プロセス:従来との違い

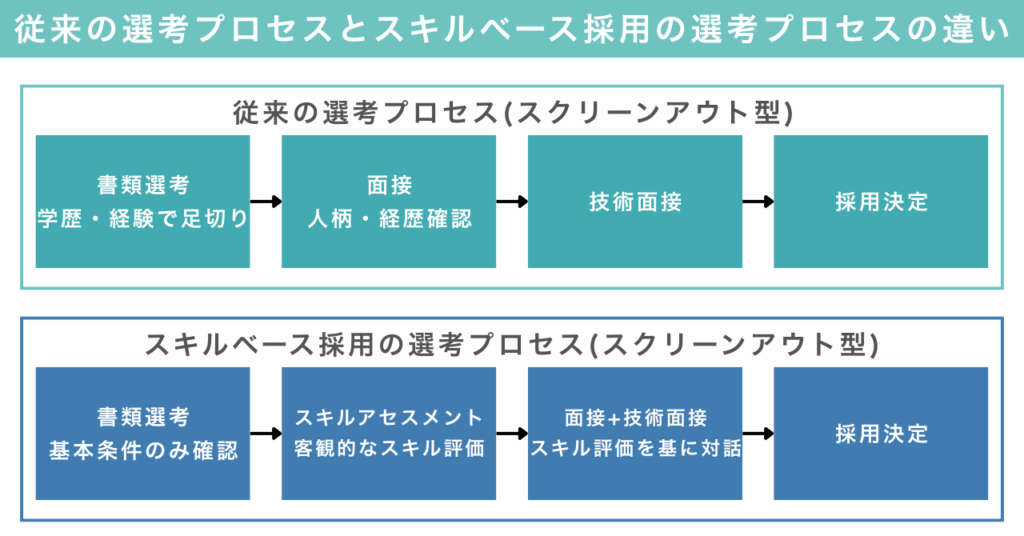

スキルベース採用の導入は、選考プロセスそのものの再設計を意味します。従来の「ふるい落とし」の選考から、候補者の可能性を「見出す」選考への転換が求められます。

「スクリーンアウト」から「スクリーンイン」へ

従来の選考は、学歴や経験年数で候補者を絞り込む「スクリーンアウト(ふるい落とし)」が主流でした。しかしこの方法では、経歴書だけでは測れない優れた人材を見逃すリスクがあります。

対してスキルベース採用では、「スクリーンイン(見出す)」という発想に立ちます。できるだけ多くの候補者の中から、職務を遂行できる可能性のある人材を積極的に見つけ出し、選考のテーブルに乗せることを目指します 。

スキルアセスメント中心の選考フロー

最大の違いは、客観的なスキルアセスメントを選考の初期段階で実施する点です。これにより、採用担当者の主観やバイアスに左右されず、全候補者に公平な評価機会を提供できます。以下に、典型的な選考フローの違いを示します。

重視すべき評価要素

書類選考では、従来の「学歴・職歴」フィルターを外し、候補者のポテンシャルを示す多様な情報に目を向けます。

学習歴:オンライン講座やブートキャンプでの学習など、主体的な学習意欲。

アウトプット:個人プロジェクトやポートフォリオなど、実践的な能力の証明。

経験:インターンシップやボランティアなど、実務環境での適応力。

ポータブルスキル:職務経歴から読み取れる課題解決能力やコミュニケーション能力。

スキルアセスメントの実施方法

スキルアセスメントは、スキルベース採用の心臓部です。評価したいスキルに応じて、様々な手法を組み合わせます。

テクニカルスキル:コーディングテスト、ワークサンプルテスト、知識テストなど。

ソフトスキル:適性検査、行動面接(BEI)、ケーススタディなど。

重要なのは、評価基準を明確にし、全ての候補者に対して公平で一貫した評価を行うことです。

スキルベース採用導入の課題と解決策

スキルベース採用の導入には、いくつかの課題が伴います。ここでは、主要な課題と解決策を提示します。

スキル測定の客観性

【課題】

特にソフトスキルは、評価者の主観が入りやすく、客観的な測定が難しい点です。

【解決策】

1.評価基準の明確化:評価したいスキルを具体的な行動レベルで定義した評価基準(ルーブリック)を作成します。

2.複数評価者による判定:複数の評価者が独立して評価し、結果を突き合わせる「キャリブレーション」を実施します。

3.アセスメントツールの活用:科学的根拠に基づいた適性検査やスキルテストを活用し、客観的なデータを取得します。

カルチャーフィットとの両立

【課題】

スキルを重視するあまり、候補者が組織の文化に適合するかという「カルチャーフィット」が見落とされがちです。

【解決策】

1.価値観の可視化:自社が大切にする価値観や行動規範を明確に言語化し、候補者に伝えます。

2.選考プロセスへの統合:スキル評価とは別に、カルチャーフィットを評価するための面接や対話の機会を設けます。

3.リファレンスチェック:候補者の許可を得て、前職の上司や同僚から客観的な評判を確認します。

スキルデータの整備と管理

【課題】

全従業員のスキルデータを正確に把握し、一元管理することは、多くの企業で「スキルの定義がバラバラ」「データが古い」といった問題に直面します。

【解決策】

1.全社共通のスキルカタログ作成:全社で共通して使用するスキルの定義や分類法を定めます。

2.スキル管理システムの導入:従業員自身がスキルを登録・更新できるシステムを導入します。

3.データ鮮度の維持:1on1や定期評価の際にスキル情報の更新を促すなど、運用ルールを定めます。

スキルベース採用を成功させる3つのステップ

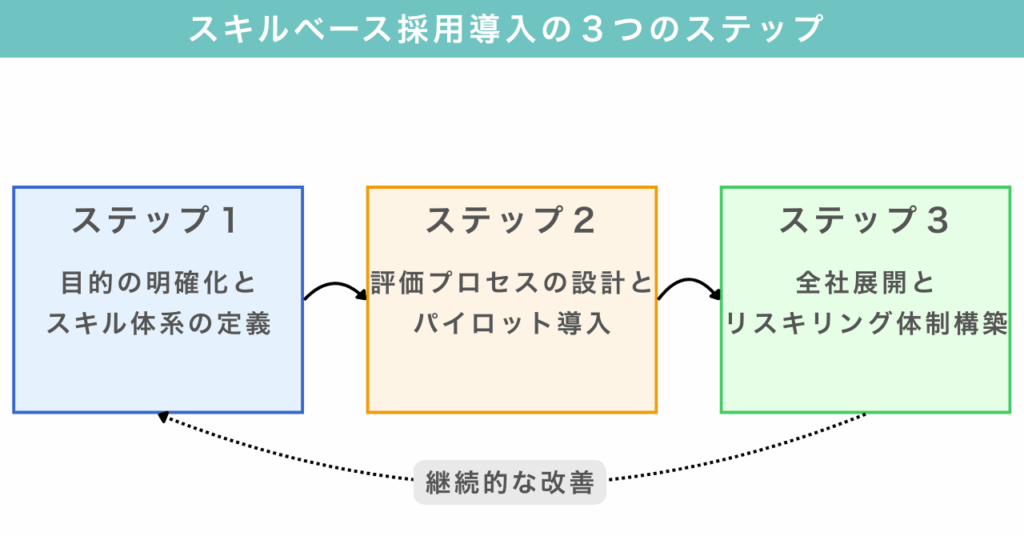

スキルベース採用の導入は、周到な計画と段階的な実行が成功の鍵です。ここでは、そのための具体的な3つのステップを解説します。

ステップ1:目的の明確化とスキル体系の定義

まず、「なぜスキルベース採用を導入するのか」という目的を、経営戦略と連動させて具体的に設定します。その上で、組織の「共通言語」となるスキル体系を構築します。これには、必要なスキルの洗い出し、それらを分類・定義した「スキルカタログ」の作成、そして習熟度を示す「レベル定義」の設定が含まれます。このステップにより、社内に存在するスキルが可視化(スキルマップ)され、現状と理想のギャップが明らかになります。

ステップ2:評価プロセスの設計とパイロット導入

次に、定義したスキル体系に基づき、実際の選考プロセスを設計します。スキルアセスメントを選考の初期段階に組み込み、評価したいスキルに応じた最適なアセスメント手法を選定します。そして、新しい制度をいきなり全社に導入するのではなく、特定の部門や職種に限定して試験的に導入(パイロット導入)します。パイロット導入期間中に効果を測定し、課題を洗い出して改善するPDCAサイクルを回すことが重要です。

ステップ3:全社展開とリスキリング体制の構築

パイロット導入で得られた成果と学びを基に、全社へと段階的に展開します。同時に、スキルベース採用を本格的に運用するために不可欠なのが、社員のリスキリング・アップスキリングを支援する体制の構築です。スキルギャップ分析によって明らかになった不足スキルを補うための多様な学習機会を提供し、従業員が自律的に学び、成長し続けられる文化を醸成することが、スキルベース組織を持続的に進化させる原動力となります。

まとめ

本記事では、ジョブ型雇用の次に来る新たなパラダイムとして、「スキルベース採用」の要点を解説しました。

スキルベース採用は、単なる採用手法の変更ではなく、人材を固定的で静的な「ジョブ」の担い手としてではなく、流動的でダイナミックな「スキル」の保有者として捉え直す、組織運営の根幹に関わる思想の転換です。この転換は、深刻化する人材不足、技術革新への適応、従業員の成長意欲への対応という、現代の企業が抱える多くの課題に対する強力な処方箋となり得ます。

もちろん、その導入には乗り越えるべき課題も存在します。しかし、周到な計画と段階的なアプローチ、そして何よりも「人を活かす」という強い意志があれば、その果実は計り知れません。

経営者、そして人事担当者の皆様。変化を恐れず、未来を拓く人材戦略への第一歩を、今こそ踏み出す時です。本記事で示したステップを参考に、まずは自社の「スキルの可視化」という小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、あなたの組織を、変化に強く、人が育ち、イノベーションが生まれる、未来志向の「スキルベース組織」へと導く、確かな道筋となるはずです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

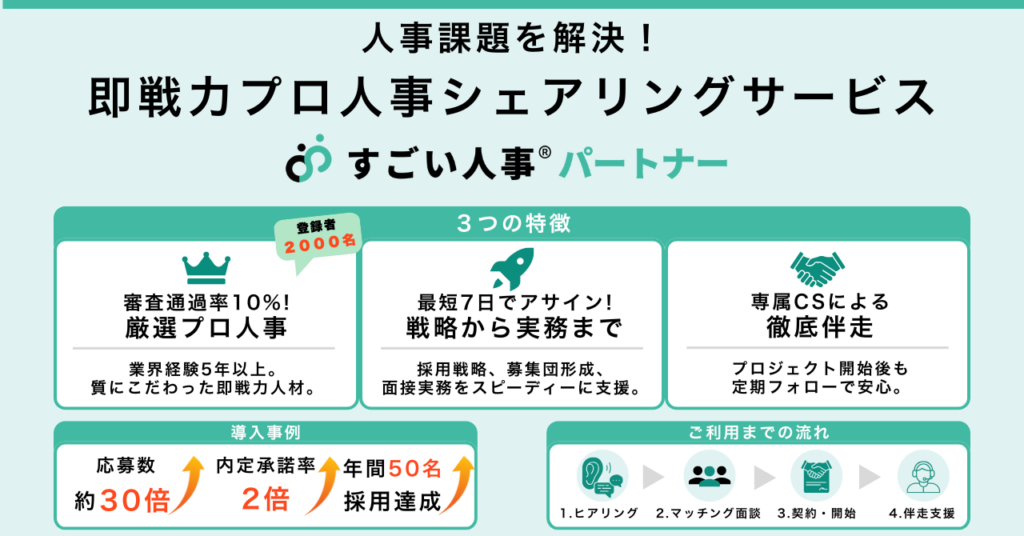

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界2,000名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。