企業の持続的な成長を支える上で、従業員のパフォーマンスを最大化し、組織全体の目標達成へと導く「人事評価制度」は、経営の中核をなす重要な仕組みです。しかし、多くの経営者や人事責任者が「自社に合った制度が分からない」「制度が形骸化してしまっている」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。

本記事では、人事評価制度の基本的な概念から、現代のビジネス環境に適応した制度の設計、導入、そして運用に至るまでの一連のプロセスを、具体的なステップに沿って徹底的に解説します。人事評価制度の構築や見直しを検討されている経営者、人事責任者の方は、ぜひご一読ください。

目次

人事評価制度とは?

人事評価制度とは、単に給与や賞与を決定するためだけの仕組みではありません。従業員の能力開発を促進し、企業の経営目標達成へと導くための、戦略的な人事の根幹をなす制度です。

人事評価制度の基本的な定義と目的

人事評価制度は、従業員の業務遂行能力、業績、そして企業への貢献度を、一定の基準に基づいて評価し、その結果を処遇(給与、昇進・昇格など)や人材育成、配置に反映させるための一連の仕組みを指します。

その主な目的は、以下の3つに集約されます。

| 目的 | 内容 |

| 処遇の決定 | 公平かつ客観的な評価に基づき、昇給、賞与、昇進・昇格などを決定する。 |

| 人材育成 | 評価を通じて従業員一人ひとりの強みや課題を明確にし、今後の成長を促す。 |

| 適材適所の人材配置 | 従業員の能力や適性を把握し、組織全体のパフォーマンスが最大化されるような配置を実現する。 |

なぜ今、人事評価制度の見直しが重要なのか?

近年、多くの企業で人事評価制度の見直しが急務となっています。その背景には、以下のような社会経済環境の大きな変化があります。

同一労働同一賃金の要請

同じ価値の労働には同じ賃金を支払うべきという原則が法制化され、企業は職務内容に基づいた客観的な評価と処遇決定の仕組みを構築する必要に迫られています。

働き方の多様化

リモートワークの普及や副業・兼業の増加など、働き方が多様化する中で、従来の画一的な評価基準では対応しきれなくなっています。個々の状況に応じた柔軟な評価制度が求められています。

人材の流動化

終身雇用が前提ではなくなり、優秀な人材を惹きつけ、定着させるためには、納得性の高い評価と、成長を実感できるキャリアパスを示すことが不可欠です。

これらの変化に対応し、企業が競争力を維持・向上させていくために、自社の現状と経営戦略に即した人事評価制度の構築が、これまで以上に重要になっているのです。

人事評価制度の基本構造

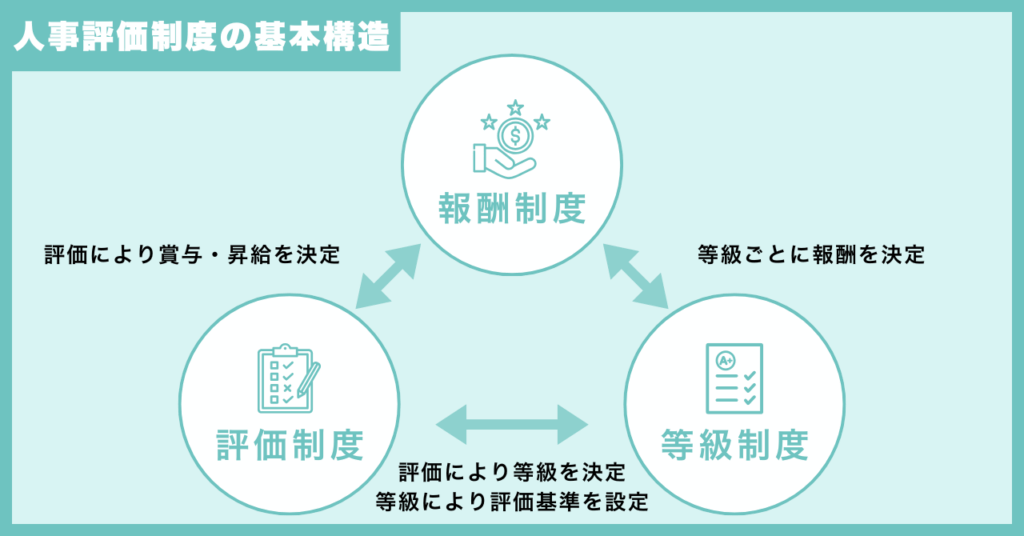

人事評価制度は、大きく分けて「等級制度」「評価制度」「報酬制度」という3つの柱で構成されています。これらは相互に連携し合うことで、初めて効果的に機能します。それぞれの制度の役割と関係性を理解することが、制度設計の第一歩です。

等級制度:社員の序列を決める骨格

等級制度は、社員をその能力、職務、役割などに基づいてランク付けする、人事制度の骨格となる部分です 。どのような基準で等級を分けるかによって、主に以下の3つの種類があります。

| 等級制度の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 職能資格制度 | 従業員の職務遂行能力(知識、スキル、経験)に応じて等級を決定する。日本企業で広く採用されてきた。 | 潜在的な能力を含めて評価でき、ジェネラリストの育成に向いている。 | 評価基準が曖昧になりやすく、年功序列に陥りがち。人件費が高騰しやすい。 |

| 職務等級制度 | 個々の職務(ポスト)の価値や難易度に基づいて等級を決定する。「同一労働同一賃金」の考え方に沿っている。 | 職務と報酬が明確に結びつくため、専門性の高いスペシャリストの採用・育成に有効。 | 職務が変わらない限り昇格・昇給が難しく、柔軟な人材配置がしにくい。 |

| 役割等級制度 | 職務遂行能力と職務価値を組み合わせ、「期待される役割(ミッション)」の大きさによって等級を決定する。 | 企業の経営戦略や目標達成への貢献度を評価に反映させやすい。 | 役割定義や評価基準の設定が複雑になりがち。 |

評価制度:貢献度を可視化する仕組み

評価制度は、設定された評価基準に基づき、従業員の能力や業績、貢献度を測定・評価する仕組みです。評価結果は、後述する報酬制度や人材育成に活用されます。代表的な評価手法には、以下のようなものがあります。

MBO(目標管理制度)

個人またはチームで目標を設定し、その達成度合いによって評価を行う手法。従業員の主体性を引き出しやすい。

OKR(Objectives and Key Results)

企業の目標と個人の目標を連動させ、高い頻度で進捗を確認しながら達成を目指す手法。アジャイルな組織運営に適している。

コンピテンシー評価

高い成果を上げる人材に共通する行動特性(コンピテンシー)を基準に評価する手法。企業が求める人物像を具体的に示せる。

360度評価(多面評価)

上司だけでなく、同僚や部下など、複数の立場からフィードバックを得て評価する手法。客観性や納得性を高める効果が期待できる。

報酬制度:評価を処遇に反映させる仕組み

報酬制度は、等級や評価の結果を、給与、賞与、福利厚生といった処遇に反映させるための仕組みです。従業員のモチベーションを大きく左右する重要な要素であり、公平性と透明性が強く求められます。

報酬には、給与や賞与といった金銭的報酬だけでなく、仕事のやりがい、裁量権、学習機会、良好な人間関係といった非金銭的報酬も含まれます。両者をバランス良く組み合わせることが、従業員のエンゲージメントを高める上で重要です。

【10ステップで解説】自社に合った人事評価制度の作り方

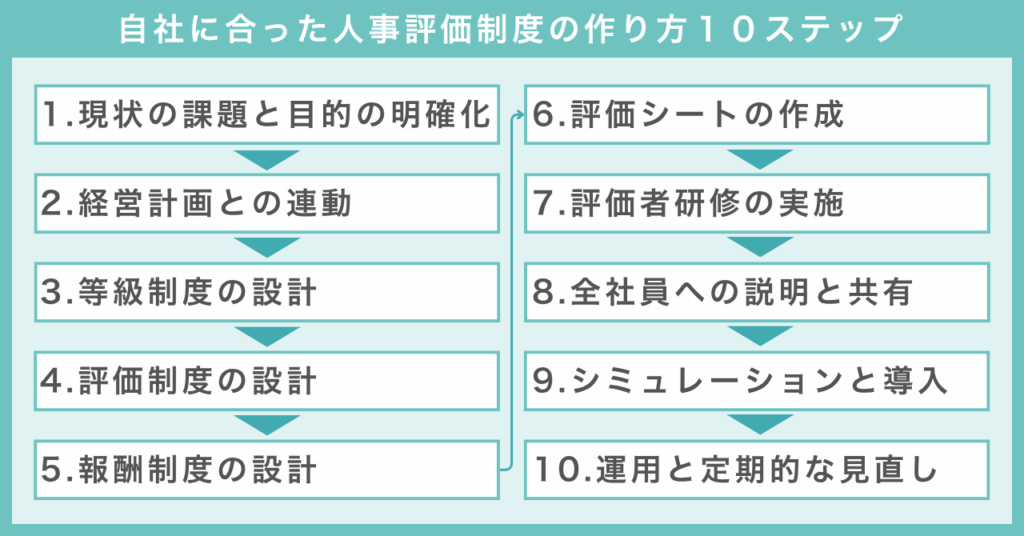

それでは、実際に自社に合った人事評価制度を構築するための具体的な手順を、10のステップに分けて解説します。このプロセス全体を通じて重要なのは、制度を「作る」こと自体を目的化せず、常に「経営目標の達成」と「従業員の成長」という本来の目的に立ち返ることです。

ステップ1:現状の課題と目的の明確化

最初に、なぜ人事評価制度を導入・見直しするのか、その目的を明確にします。「他社がやっているから」といった曖昧な理由ではなく、「離職率を改善したい」「次世代のリーダーを育成したい」「生産性を向上させたい」など、自社が抱える具体的な課題を洗い出すことから始めましょう。

この段階で、経営層だけでなく、管理職や一般社員にもヒアリングを行い、現状の評価制度に対する不満や問題点を多角的に把握することが、後のステップでつまずかないための鍵となります。

ステップ2:経営計画との連動

人事評価制度は、経営計画を達成するためのツールでなければなりません。企業のビジョンや中期経営計画で示された目標と、評価制度で評価される項目が一致している必要があります。

例えば、企業が「新規事業の創出」を重要な経営目標として掲げているにもかかわらず、評価制度が既存事業の売上伸長率のみを評価するものであれば、従業員は新規事業への挑戦をためらうでしょう。経営の方向性と人材育成の方向性を一致させることが、制度を形骸化させないために不可欠です。経営理念やビジョンと評価基準を連動させることで、従業員は日々の業務を通じて企業が目指す方向性を意識し、組織全体で目標達成に向かうことができます。

ステップ3:等級制度の設計

企業の骨格となる等級制度を設計します。ステップ1で明確にした目的や、自社の組織構造、従業員のキャリアパスなどを考慮し、「職能資格制度」「職務等級制度」「役割等級制度」の中から、最も自社に適した制度を選択または組み合わせて設計します。各等級の定義、昇格基準などを具体的に定めていきます。

ステップ4:評価制度の設計(評価項目・基準・手法の決定)

次に、等級制度と連動する形で評価制度を設計します。何を、どのように評価するのかを具体的に定義する重要なステップです。

評価項目

企業の経営目標や各等級に求められる役割に基づき、「業績評価」「能力評価」「情意評価」の観点から具体的な評価項目を設定します。

評価基準

「S・A・B・C・D」の5段階評価など、評価の段階を定義し、それぞれの段階がどのような状態であるかを具体的に記述します。

評価手法

MBO、OKR、コンピテンシー評価など、自社の目的や文化に合った手法を選択します。

ステップ5:報酬制度の設計

評価結果をどのように処遇に反映させるかを決定します。等級ごとの給与レンジ、賞与の算定方法、昇給のルールなどを具体的に設計します。ここで重要なのは、従業員のモチベーション向上につながるような、公平で納得性の高い仕組みを構築することです。市場の給与水準や、自社の支払い能力も考慮に入れる必要があります。

ステップ6:評価シートの作成

設計した評価制度を具体的な様式に落とし込みます。評価項目、評価基準、ウェイト、自己評価欄、上司からのフィードバック欄などを盛り込んだ評価シートを作成します。誰が読んでも理解できるよう、分かりやすい言葉で記述することが重要です。近年では、紙やExcelではなく、人事評価システムを活用して、より効率的に運用する企業が増えています。

ステップ7:評価者研修の実施

制度を適切に運用するためには、評価者となる管理職のスキルが不可欠です。評価のばらつき(甘辛評価)や、個人的な感情に基づく評価(ハロー効果、中心化傾向など)を防ぐため、評価者研修を実施します。制度の目的、評価基準、面談の進め方、フィードバックの技術などを体系的にトレーニングします。

ステップ8:全社員への説明と共有

新しい人事評価制度を導入する前に、全社員に対して説明会を実施します。制度の目的、評価の仕組み、処遇への反映方法などを丁寧に説明し、従業員の理解と納得を得ることが、制度をスムーズに定着させるための鍵となります。経営計画発表会などの場で、経営トップ自らの言葉で制度導入の意義を伝えることができれば、より効果的です。

ステップ9:シミュレーションと導入

本格導入の前に、一部の部署で試行導入を行ったり、過去のデータを用いて給与変動のシミュレーションを行ったりすることをお勧めします。これにより、制度の不備や想定外の問題点を事前に洗い出し、修正することができます。シミュレーションを経て制度を最終調整した後、全社的に導入を開始します。

ステップ10:運用と定期的な見直し

人事評価制度は、一度導入したら終わりではありません。実際に運用してみると、様々な課題が見えてきます。従業員からのフィードバックを収集し、経営環境の変化にも対応しながら、定期的に制度を見直し、改善していくことが重要です。PDCAサイクルを回し続けることで、制度はより自社に合った、実効性の高いものへと進化していきます。

人事評価制度のメリットとデメリット

適切に設計・運用された人事評価制度は、企業に多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。両側面を理解し、対策を講じることが成功の鍵です。

導入による7つのメリット

人事評価制度の導入は、主に以下の7つのメリットが期待できます。

1.生産性の向上

評価基準が明確になることで、従業員は会社から何を期待されているのかを理解し、目標達成に向けた行動を取りやすくなります。結果として、一人ひとりの生産性向上が期待できます。

2.企業理念・ビジョンの浸透

経営理念やビジョンを評価項目に組み込むことで、従業員は日々の業務を通じて企業が目指す方向性を意識するようになり、組織としての一体感が醸成されます。

3.客観的な処遇決定の基準

貢献度や能力を客観的に評価する基準を持つことで、従業員の納得性が高い公平な処遇(給与、昇格など)を決定できます。

4.人材育成の促進

評価結果のフィードバックを通じて、従業員は自身の強みと弱みを客観的に把握できます。これにより、具体的な育成計画を立てやすくなります。

5.適材適所の人材配置

定期的な評価を通じて従業員のスキルや適性を把握することで、個々の能力を最大限に活かせる人材配置が可能になります。

6.モチベーションの向上

公平な評価と、それに見合った処遇が保証されることで、従業員の仕事に対するモチベーションが高まります。

7.コミュニケーションの活性化

評価面談などを通じて、上司と部下が定期的に対話する機会が生まれます。これにより、相互理解が深まり、信頼関係の構築につながります。

注意すべき4つのデメリットと対策

一方で、制度の設計や運用を誤ると、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

デメリット

手間とコストがかかる

制度の設計から運用、見直しまでには、多くの時間と労力がかかります。

対策: 人事評価システムを導入し、評価シートの配布・回収、データ集計などの業務を効率化する。

評価者による評価のばらつき

評価者のスキルや価値観によって、評価結果に「甘辛」のばらつきが生じ、従業員の不満につながる可能性があります。

対策: 評価者研修を定期的に実施し、評価基準の目線合わせや面談スキルの向上を図る。

従業員のモチベーション低下

評価基準が曖昧であったり、フィードバックが不適切であったりすると、かえって従業員のモチベーションを下げてしまう危険性があります。

対策: 評価基準の透明性を高め、ポジティブな点と改善点を具体的に伝える建設的なフィードバックを心がける。

評価を意識しすぎる弊害

従業員が評価項目に含まれる業務ばかりを優先し、評価されないが重要な業務を疎かにするなど、視野が狭くなる可能性があります。

対策: 業績などの定量的な評価だけでなく、プロセスやチームへの貢献といった定性的な評価もバランス良く取り入れる。

失敗事例と成功事例から学ぶ

理論を理解するだけでなく、実際の企業の事例から学ぶことで、自社への応用イメージがより具体的になります。ここでは、人事評価制度の典型的な失敗事例と、それを乗り越え成功している企業の事例を紹介します。

よくある失敗事例とその原因

多くの企業が、せっかく導入した人事評価制度の運用に失敗しています。その原因は、いくつかの共通点に集約されます。

失敗事例1

社員の納得感が得られずモチベーションが低下 評価基準が曖昧で、評価プロセスも不透明なため、社員が「なぜこの評価なのか」を理解できず、不公平感だけが募るケースです。結果として、仕事へのモチベーションが著しく低下してしまいます。

失敗事例2

制度が形骸化し、誰も本気にしない 評価が処遇にほとんど反映されなかったり、フィードバックがただの儀式になっていたりすると、従業員は評価制度を「意味のないもの」と捉え、真剣に取り組まなくなります。年に一度の「評価ごっこ」で終わってしまいます。

失敗事例3

成果主義の弊害で、チームワークが崩壊 個人の成果のみを過度に重視する成果主義を導入した結果、従業員が自分の目標達成のみに固執し、同僚への協力や情報共有を怠るようになり、組織全体の生産性がかえって低下するケースです。

これらの失敗の根底にあるのは、多くの場合、「制度導入の目的が不明確であること」と「経営戦略と制度が連動していないこと」です。

成功企業に学ぶ!人事評価制度導入のポイント

一方で、人事評価制度をうまく活用し、組織の成長を加速させている企業も数多く存在します。成功企業には、以下のような共通点が見られます。

株式会社メルカリ

評価制度に「OKR」と「バリュー評価」を導入。会社の目標と個人の目標を連動させつつ、同社の価値観である「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」「Be a Pro(プロフェッショナルであれ)」を体現する行動を評価することで、企業文化の浸透と個人の成長を両立させています [7]。

グーグル合同会社

「OKR」を早くから導入し、四半期ごとに目標設定と評価を行うサイクルを回しています。目標は野心的なレベルに設定され、達成度よりもそのプロセスで何に挑戦し、何を学んだかが重視されます。また、同僚からのフィードバックを重視する文化も特徴です。

サイボウズ株式会社

「100人100通りの人事制度」を掲げ、従業員一人ひとりが自身の働き方やキャリアを選択できる多様な制度を用意しています。評価においても、市場価値や専門性だけでなく、「チームへの貢献」や「サイボウズらしさ」といった独自の価値観を重視しています。

これらの成功事例から学べるのは、自社の経営戦略や企業文化に深く根ざした、独自の評価制度を構築することの重要性です。他社の制度をそのまま模倣するのではなく、自社にとって本当に大切な価値は何かを問い直し、それを評価の軸に据えることが、成功への第一歩と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、人事評価制度の基本的な考え方から、具体的な制度設計の10ステップ、メリット・デメリット、そして実際の企業の成功事例まで、網羅的に解説しました。

人事評価制度は、単なる査定ツールではなく、企業の未来を創るための戦略的な仕組みです。重要なのは、自社の経営戦略と深く結びついた、独自の制度を構築し、従業員一人ひとりの成長を真に支援する運用を継続していくことです。

今回ご紹介したステップやポイントを参考に、ぜひ貴社に最適化された人事評価制度の構築・見直しに着手してみてください。それは、従業員のエンゲージメントを高め、ひいては企業全体の持続的な成長を実現するための、最も確実な投資となるはずです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。