採用CX(候補者体験)とは?母集団形成・歩留まり改善の手法10選

「優秀な人材がなかなか採用できない」「応募は来るものの、選考途中の辞退が多い」「内定を出しても承諾してもらえない」

多くの人事担当者や経営者が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。労働人口の減少と売り手市場化が進む現代において、企業が求める人材を獲得することはますます困難になっています。こうした状況を打開する鍵として、今注目されているのが「採用CX(候補者体験)」という考え方です。

本記事では、採用CXの基本的な概念から、採用がうまくいかない企業が抱える共通の課題、そして母集団形成と歩留まり改善を実現するための具体的な手法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、候補者から「選ばれる企業」になるための第一歩を踏み出すことができるでしょう。

目次

- 採用CX(候補者体験)とは何か?

- 採用がうまくいかない企業の共通課題

- 採用CXの4つのフェーズと改善ポイント

- 母集団形成を強化する採用CX手法5選

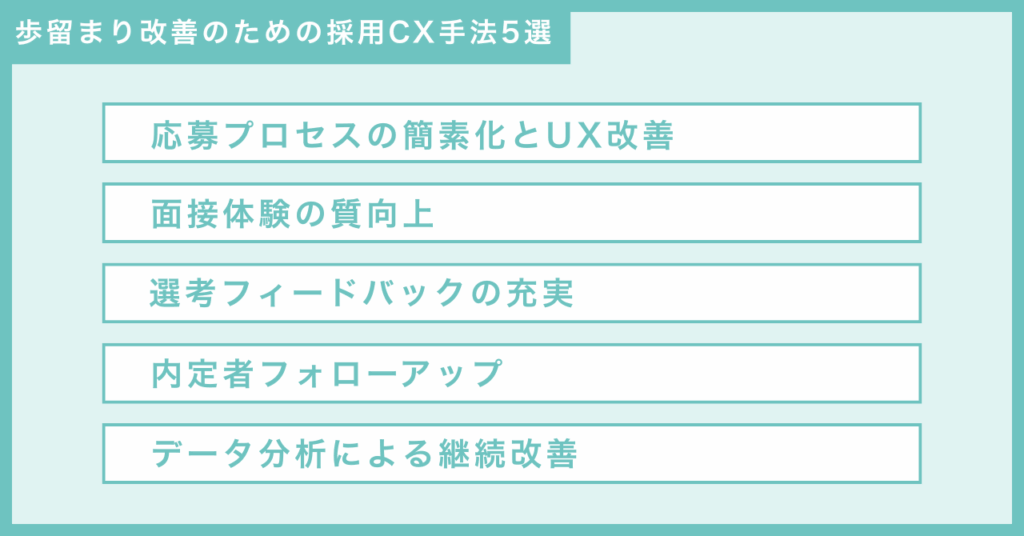

- 歩留まり改善のための採用CX手法5選

- 採用CX向上のためのツールと測定方法

- まとめ

採用CX(候補者体験)とは何か?

採用CXの定義と重要性

採用CX(Candidate Experience)とは、候補者が企業を認知し、応募、選考、内定、そして入社に至るまでの一連のプロセスで経験する「体験」の総称です。言い換えれば、「候補者満足度」とも言えるでしょう。これは、マーケティング分野で重要視される「CX(Customer Experience:顧客体験)」の考え方を採用活動に応用したものです。

なぜ今、採用CXが重要視されているのでしょうか。その最大の理由は、候補者が企業を選ぶ時代になったからです。インターネットやSNSの普及により、候補者は企業の情報を容易に入手できるようになりました。企業の口コミサイトや個人の発信を通じて、リアルな情報が瞬時に拡散される現代において、候補者一人ひとりとの向き合い方が、企業の評判を大きく左右します。ネガティブな選考体験は、SNSや口コミサイトを通じて拡散され、企業のブランドイメージを損ない、将来の応募者減少につながる可能性があります。逆に、ポジティブな選考体験は、たとえその候補者が採用に至らなかったとしても、企業のファンを増やし、将来的な応募や顧客としての関係構築につながる可能性があるのです。

従来の採用活動との違い

従来の採用活動は、企業が候補者を選ぶという「選抜」の側面が強いものでした。しかし、採用CXを重視する採用活動は、企業と候補者が互いに選び合う「対等な関係」を前提としています。候補者を単なる「選考対象」としてではなく、一人の「顧客」として捉え、質の高い体験を提供することを目指すのが大きな違いです。

| 比較項目 | 従来の採用活動 | 採用CXを重視した採用活動 |

| 関係性 | 企業>候補者(選抜) | 企業=候補者(対等な関係) |

| 候補者の捉え方 | 選考対象 | 企業の顧客、ファン |

| コミュニケーション | 一方的、画一的 | 双方向、個別最適化 |

| 重視する指標 | 採用人数、採用単価 | 候補者満足度、内定承諾率、入社後定着率 |

採用CXが注目される背景

採用CXが注目される背景には、主に3つの要因があります。

1.労働人口の減少と売り手市場化

少子高齢化に伴う労働人口の減少により、人材獲得競争は激化しています。特に、専門性の高いスキルを持つ人材や若手優秀層の獲得は、多くの企業にとって喫緊の課題です。このような状況下で、企業は候補者から「選ばれる」ための努力が不可欠となっています。

2.情報の透明化とSNSの普及

企業の口コミサイトやSNSの普及により、候補者は企業の内部情報や選考体験に関するリアルな情報を容易に入手できるようになりました。「ブラック企業」といったネガティブな評判は瞬く間に拡散され、企業の採用活動に大きな打撃を与えます。逆に、良い評判は企業の魅力を高め、応募者の増加につながります。

3.働き方の多様化と価値観の変化

終身雇用制度が崩壊し、転職が当たり前になった現代において、働く人々の価値観は多様化しています。給与や待遇だけでなく、企業文化や働きがい、自己成長といった要素を重視する傾向が強まっています。候補者は、選考プロセスを通じて、その企業が自身の価値観に合っているかどうかを慎重に見極めています。

採用がうまくいかない企業の共通課題

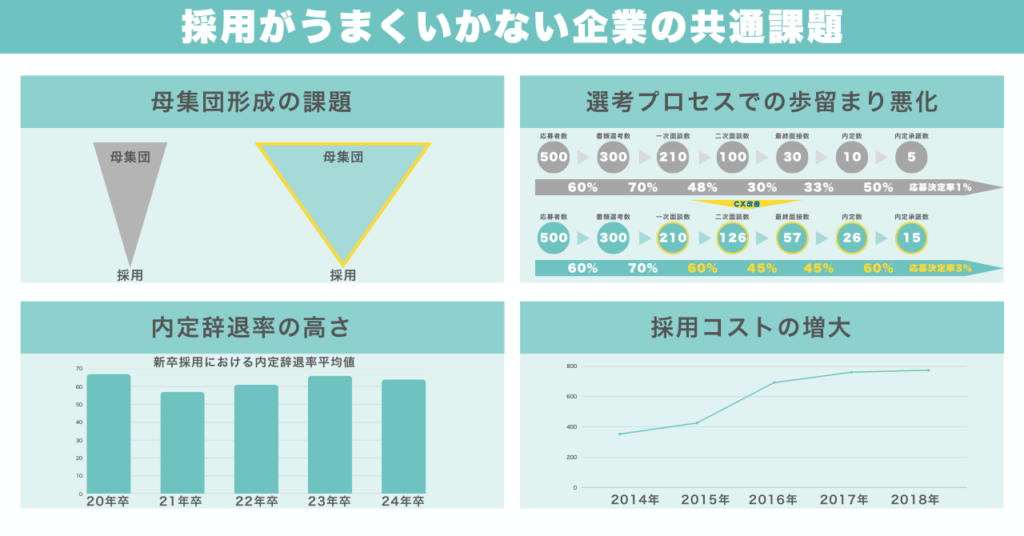

採用CXの重要性を理解していても、なかなか採用がうまくいかない企業には、いくつかの共通した課題が見られます。ここでは、代表的な4つの課題について解説します。

1.母集団形成の課題

そもそも自社の求人に興味を持ってくれる候補者が集まらない、という課題です。これは、企業の認知度が低い、採用ブランディングができていない、求人情報が魅力的でない、といった原因が考えられます。母集団が形成できなければ、当然ながら採用につながることはありません。特に、中小企業やBtoB企業など、一般消費者への知名度が低い企業にとっては、深刻な問題となりがちです。

2.選考プロセスでの歩留まり悪化

応募は来るものの、書類選考や面接の段階で候補者が次々と辞退してしまう、という課題です。これは、選考プロセスにおける体験が悪いことを示唆しています。例えば、応募書類の提出が煩雑、面接の日程調整がスムーズにいかない、面接官の態度が悪い、選考結果の連絡が遅い、といったことが原因として挙げられます。候補者は、選考プロセスを通じて企業の体質や文化を判断しており、少しでもネガティブな印象を持つと、簡単に見切りをつけてしまうのです。

3.内定辞退率の高さ

苦労して内定を出したにもかかわらず、候補者から辞退されてしまう、という課題です。これは、採用活動の最終段階における大きなつまずきであり、企業にとってのダメージは計り知れません。内定辞退の主な原因としては、他社と比較して条件面で見劣りする、企業の魅力が十分に伝わっていない、内定後のフォローが不十分で不安を感じさせてしまう、といったことが考えられます。内定ブルーという言葉があるように、内定者は入社を決断するにあたり、多くの不安や迷いを抱えています。その不安に寄り添い、解消する努力を怠ると、簡単に他社に流れてしまいます。

4.採用コストの増大

上記の課題が複合的に絡み合うことで、結果として採用コストが増大してしまいます。母集団形成のために多額の広告費を投じても、歩留まりが悪ければ費用対効果は上がりません。内定辞退が続けば、再び採用活動をやり直す必要があり、時間もコストも余計にかかってしまいます。採用CXの改善は、こうした負のスパイラルを断ち切り、効率的で持続可能な採用活動を実現するためにも不可欠なのです。

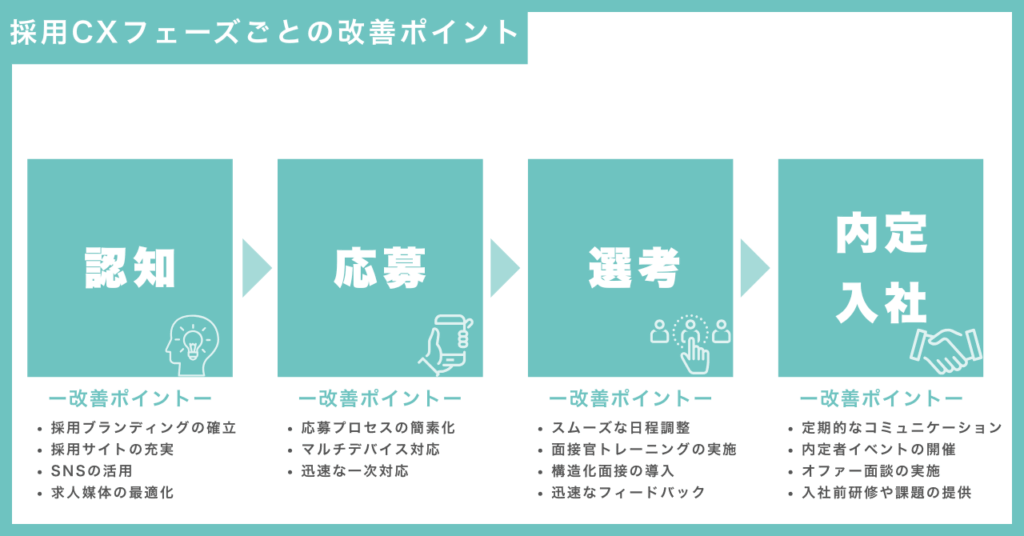

採用CXの4つのフェーズと改善ポイント

採用CXは、候補者が企業と接点を持つすべてのプロセスに存在します。ここでは、採用CXを「認知」「応募」「選考」「内定・入社」の4つのフェーズに分け、それぞれの段階における課題と改善ポイントを解説します。

認知フェーズ:企業ブランディングと情報発信

認知フェーズは、候補者が自社の存在を初めて知る段階です。この段階での目標は、自社の魅力を効果的に伝え、候補者に「この企業についてもっと知りたい」と思わせることです。

課題

企業の知名度が低い、採用情報がどこにあるか分かりにくい、発信している情報に一貫性がない。

改善ポイント

採用ブランディングの確立

自社がどのような企業で、どのような人材を求めているのかを明確にし、採用活動全体で一貫したメッセージを発信する。採用サイトの充実

事業内容や企業文化、社員インタビューなど、候補者が知りたい情報を網羅的に掲載する。SNSの活用

企業の日常や社員の雰囲気が伝わるような、リアルで親しみやすい情報を発信する。求人媒体の最適化

ターゲットとなる人材が集まる媒体を選定し、魅力的な求人原稿を作成する。

応募フェーズ:エントリー体験の最適化

応募フェーズは、候補者が実際に応募アクションを起こす段階です。この段階での目標は、候補者の応募意欲を削ぐことなく、スムーズなエントリー体験を提供することです。

課題

応募フォームの入力項目が多すぎる、応募方法が分かりにくい、応募後の連絡が遅い。

改善ポイント

応募プロセスの簡素化

応募フォームの入力項目を最小限に絞り、数分で完了できるようにする。SNSアカウント連携による応募なども有効。マルチデバイス対応

スマートフォンやタブレットなど、あらゆるデバイスからストレスなく応募できる環境を整える。迅速な一次対応

応募を受け付けたら、即座に自動返信メールを送るなど、候補者を不安にさせない配慮をする。

選考フェーズ:面接・選考プロセスの改善

選考フェーズは、候補者が企業と最も密接に関わる段階です。面接官や人事担当者の対応が、企業の印象を大きく左右します。

課題

面接の日程調整が煩雑、面接官の態度が横柄・不誠実、質問内容が画一的で候補者の本質を見抜けていない、選考結果の連絡が遅い。

改善ポイント

スムーズな日程調整

日程調整ツールなどを活用し、候補者の負担を軽減する。面接官トレーニングの実施

面接官のスキルや意識を標準化し、候補者の体験価値を高める。傾聴の姿勢や、候補者のキャリアに寄り添う質問を心がける。構造化面接の導入

評価基準を明確にし、客観的で公平な選考を行う。迅速なフィードバック

選考結果は合否にかかわらず、できるだけ早く、丁寧な言葉で伝える。可能であれば、不合格の理由をフィードバックすることも有効。

内定・入社フェーズ:エンゲージメント向上

内定・入社フェーズは、候補者が入社を決断し、企業の一員となるまでの重要な期間です。この段階での目標は、内定者の不安を解消し、入社への期待感を高めることです。

課題

内定後のフォローがない、入社手続きに関する情報提供が不十分、他の内定者や社員との交流機会がない。

改善ポイント

定期的なコミュニケーション

電話やメール、SNSなどを通じて、定期的に連絡を取り、内定者の状況や不安をヒアリングする。内定者イベントの開催

懇親会や社内見学、社員との座談会などを企画し、入社後のイメージを具体的に持たせる。オファー面談の実施

処遇や業務内容について、改めて丁寧に説明し、内定者の疑問や懸念を解消する。入社前研修や課題の提供

入社後のスムーズなスタートを支援するための情報提供や、簡単な課題を通じて、学習意欲を刺激する。

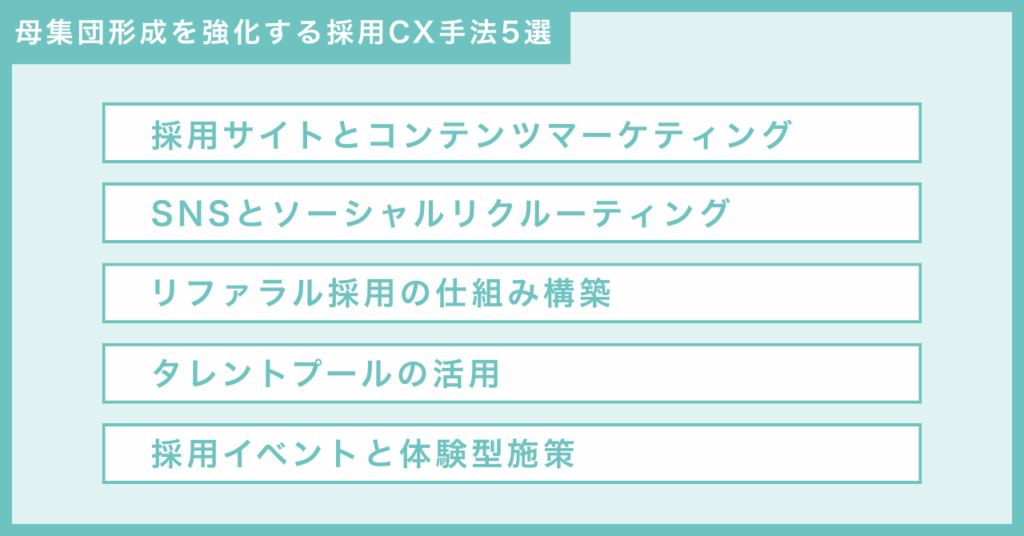

母集団形成を強化する採用CX手法5選

魅力的な母集団を形成することは、採用成功の第一歩です。ここでは、採用CXの視点を取り入れた、母集団形成を強化するための5つの手法を紹介します。

手法1:採用サイトとコンテンツマーケティング

採用サイトは、企業の「顔」とも言える重要なプラットフォームです。単なる求人情報の掲載場所ではなく、候補者が企業の魅力を深く理解するためのメディアとして活用しましょう。社員インタビューやプロジェクトストーリー、企業文化を発信するブログなど、多様なコンテンツを通じて、候補者の共感や興味を喚起します。SEO対策を意識し、「働きがいのある会社」「エンジニア 成長環境」といったキーワードで検索した際に、自社のコンテンツが上位に表示されるようにすることも重要です。

手法2:SNSとソーシャルリクルーティング

Facebook、X(旧Twitter)、LinkedIn、Instagramなど、各種SNSを活用して、企業のリアルな姿を発信します。オフィスでの日常風景や社内イベントの様子、社員の活躍などを投稿することで、候補者に親近感を持ってもらい、企業文化への理解を深めてもらうことができます。また、SNS広告を活用して、ターゲットとなる潜在層に直接アプローチすることも有効です。社員に自社の魅力を発信してもらう「社員インフルエンサー」の育成も、信頼性の高い情報発信につながります。

手法3:リファラル採用の仕組み構築

リファラル採用(社員紹介採用)は、質の高い母集団を効率的に形成できる強力な手法です。社員が自社の魅力を友人や知人に直接伝えるため、ミスマッチが少なく、定着率が高い傾向にあります。リファラル採用を成功させるためには、社員が積極的に協力したくなるような仕組みづくりが不可欠です。紹介制度の周知徹底や、魅力的なインセンティブの設計、紹介してくれた社員への感謝の表明などを通じて、社内全体でリファラル採用を推進する文化を醸成しましょう。

手法4:タレントプールの活用

タレントプールとは、過去の応募者や、イベントなどで接点を持った優秀な人材の情報をデータベース化し、継続的にコミュニケーションを取り続ける仕組みです。今回は採用に至らなかったとしても、将来的に自社にマッチする可能性のある人材と関係を維持することで、採用ニーズが発生した際に、迅速かつ効率的にアプローチすることができます。定期的なメールマガジンの配信や、限定イベントへの招待などを通じて、自社への関心を維持してもらうことが重要です。

手法5:採用イベントと体験型施策

会社説明会や合同企業説明会といった従来のイベントだけでなく、候補者が企業の魅力を「体験」できるような企画を実施します。例えば、エンジニア向けのハッカソンや、デザイナー向けのポートフォリオレビュー会、実際の業務に近い課題に取り組むワークショップなどが考えられます。こうした体験型の施策は、候補者が自身のスキルを試す機会になると同時に、企業の技術力や文化を肌で感じる貴重な機会となり、志望度を大きく高める効果が期待できます。

歩留まり改善のための採用CX手法5選

選考プロセスにおける候補者の離脱を防ぎ、内定承諾率を高めるためには、歩留まり改善が不可欠です。ここでは、採用CXの視点から歩留まりを改善するための5つの手法を紹介します。

手法6:応募プロセスの簡素化とUX改善

応募のハードルが高いと、それだけで多くの候補者が離脱してしまいます。まずは、応募フォームの入力項目を見直し、本当に必要な情報だけに絞り込みましょう。履歴書や職務経歴書の添付を必須とせず、まずは簡単なプロフィール登録だけで応募できるようにするのも有効です。また、スマートフォンからの応募が主流となっていることを踏まえ、モバイルフレンドリーなデザインにすることも重要です。応募完了までにかかる時間を短縮し、候補者にストレスを感じさせないUX(ユーザーエクスペリエンス)を追求しましょう。

手法7:面接体験の質向上

面接は、候補者が企業を最も厳しく評価する場です。面接官の印象が、そのまま企業の印象となります。すべての面接官が、候補者に対して敬意を払い、誠実な態度で接することを徹底しましょう。面接官トレーニングを実施し、質問スキルや傾聴スキルを向上させることも重要です。候補者の緊張をほぐすアイスブレイクや、候補者のキャリアプランに寄り添うような質問を心がけることで、「この会社は自分のことを理解しようとしてくれている」というポジティブな印象を与えることができます。

手法8:選考フィードバックの充実

合否にかかわらず、選考結果を伝える際には、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。特に、不合格となった候補者に対して、具体的なフィードバックを伝えることは、非常に有効な採用CX向上施策です。どの点が評価され、どの点が今回の募集要件と合わなかったのかを具体的に伝えることで、候補者は納得感を得ることができ、企業の誠実な姿勢に好感を抱きます。たとえ今回は縁がなかったとしても、「良い会社だった」という印象が残れば、将来的に再応募してくれたり、知人に勧めたりしてくれる可能性が生まれます。

手法9:内定者フォローアップ

内定を出してから入社までの期間は、内定者が最も不安を感じる時期です。この期間のフォローを手厚く行うことで、内定辞退を防ぎ、入社へのエンゲージメントを高めることができます。定期的な電話やメールでのコミュニケーションはもちろん、先輩社員との座談会や、内定者同士の懇親会などを企画し、入社後の人間関係に対する不安を解消しましょう。また、入社手続きに関する情報を分かりやすく提供したり、必要なサポートを申し出たりすることも、内定者の安心につながります。

手法10:データ分析による継続改善

採用CXの改善は、一度行ったら終わりではありません。各施策の効果を測定し、継続的に改善していくことが重要です。応募から内定承諾までの各フェーズにおける通過率や離脱率、候補者アンケートの結果などをデータとして収集・分析し、どこに課題があるのかを特定します。例えば、「二次面接後の辞退率が高い」というデータが出れば、二次面接の内容や面接官の対応に問題がある可能性が考えられます。データに基づいた客観的な分析と改善を繰り返すことで、採用CXは着実に向上していきます。

採用CX向上のためのツールと測定方法

採用CXを効果的に向上させるためには、現状を正しく把握し、改善施策の効果を測定することが不可欠です。ここでは、採用CXを測定するための指標やツールについて解説します。

採用CX測定の指標とKPI

採用CXは、以下のような指標(KPI)を用いて定量的に測定することができます。

選考通過率・辞退率

各選考フェーズでの通過率や辞退率を計測することで、ボトルネックとなっているプロセスを特定できます。

内定承諾率

最終的な採用成果を測る重要な指標です。この数値が低い場合、オファー内容や内定者フォローに課題がある可能性が考えられます。

候補者満足度アンケート

選考終了後や内定承諾後にアンケートを実施し、候補者の体験を直接評価してもらいます。「選考プロセス全体に満足しましたか?」「面接官の対応はいかがでしたか?」といった質問を通じて、定性的な課題を把握します。

eNPS(Employee Net Promoter Score)

「この会社を友人や知人にどの程度勧めたいですか?」という質問を通じて、候補者のロイヤルティを測定します。

候補者満足度調査の実施方法

候補者満足度調査は、Googleフォームなどの無料ツールでも簡単に実施できます。選考終了後、なるべく早いタイミングで、メールなどで回答を依頼しましょう。回答率を高めるためには、アンケートの目的を丁寧に説明し、匿名で回答できるようにするなどの配慮が有効です。集計した結果は、定期的に経営層や現場のマネージャーに共有し、全社的な課題として改善に取り組むことが重要です。

効果的なツールとシステム

採用CXの向上には、ATS(採用管理システム)の活用が非常に効果的です。ATSを導入することで、候補者情報の一元管理や、選考プロセスの自動化、データ分析などが可能になり、人事担当者の業務負担を大幅に軽減できます。多くのATSには、候補者とのコミュニケーションを円滑にする機能や、満足度調査を実施する機能も備わっています。自社の課題や規模に合ったATSを選定し、活用することで、採用CXの改善を加速させることができるでしょう。

まとめ

本記事では、採用CX(候補者体験)の重要性から、母集団形成と歩留まりを改善するための具体的な手法まで、幅広く解説しました。

人材獲得競争が激化する現代において、企業はもはや候補者を「選ぶ」だけの立場ではありません。候補者から「選ばれる」存在になるためには、一人ひとりの候補者と真摯に向き合い、最高の体験を提供しようと努力する姿勢が不可欠です。この記事が、貴社の採用活動を成功に導く一助となれば幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。