採用ピッチ資料とは?|作り方・活用法・成功事例まで完全ガイド

近年の採用市場において、優秀な人材の獲得競争は激化の一途を辿っています。従来の求人票や簡素な会社説明資料だけでは、求職者の心を掴むことが困難になっている中、多くの企業が注目しているのが「採用ピッチ資料」です。

採用ピッチ資料は、単なる会社紹介を超えた、求職者に特化した戦略的なコミュニケーションツールとして機能します。適切に活用することで、応募数の大幅な増加や採用ミスマッチの削減、さらには企業ブランドの向上まで実現できる可能性を秘めています。

本記事では、採用ピッチ資料の導入を検討している人事責任者や経営者の皆様に向けて、その基本概念から具体的な作り方、効果的な活用法まで包括的に解説いたします。成功事例や注意点も含めて詳しくご紹介しますので、貴社の採用力向上にお役立てください。

目次

- 採用ピッチ資料とは何か?基本概念を理解する

- 採用ピッチ資料が注目される理由とメリット

- 採用ピッチ資料の構成要素と必須項目

- 求職者の心を掴む!効果的な情報配置の秘訣

- 採用ピッチ資料の作り方・制作プロセス

- 採用ピッチ資料の効果的な活用法

- 成功事例から学ぶ採用ピッチ資料のポイント

- 採用ピッチ資料制作時の注意点とよくある失敗

- 採用ピッチ資料の外注化という選択肢

- まとめ

採用ピッチ資料とは何か?基本概念を理解する

採用ピッチ資料の定義と特徴

採用ピッチ資料とは、求職者をターゲットに特化した会社説明資料のことです。「ピッチ」という言葉は、ビジネス用語で「短いプレゼンテーション」を意味し、もともとは投資家に向けて企業の魅力を端的に伝える「ピッチデッキ」から派生した概念です。

採用ピッチ資料の最大の特徴は、求職者が企業で働くイメージを具体的に抱けるよう設計されている点にあります。単なる企業情報の羅列ではなく、求職者が知りたい情報や企業が伝えたいメッセージを体系的かつストーリー性を持って構成されています。

具体的には、事業内容や企業理念といった基本情報に加えて、実際の職場環境、社員の声、企業文化、キャリアパス、さらには企業が直面している課題まで、透明性を重視した情報開示が行われます。この透明性こそが、採用ピッチ資料が持つ最も重要な価値の一つといえるでしょう。

近年では、視覚的な要素を重視し、写真、図表、チャート、動画などを効果的に活用した資料が主流となっています。求職者の注意を引きつけ、短時間で企業の魅力を理解してもらうために、デザイン性と情報の質の両方が求められる高度なコミュニケーションツールとして進化を続けています。

従来の会社説明資料との違い

従来の会社説明資料と採用ピッチ資料の最も大きな違いは、ターゲットの明確化にあります。一般的な会社案内は、顧客、投資家、株主、求職者など多様なステークホルダーを対象としているため、どうしても汎用的で表面的な情報に留まりがちです。

一方、採用ピッチ資料は求職者のみをターゲットとしているため、彼らが本当に知りたい情報に焦点を絞った深い内容を提供できます。例えば、「実際の一日の業務の流れ」「社員同士のコミュニケーションの様子」「キャリア成長の具体例」「働く環境の詳細」など、求職者が入社を検討する際に重要視する要素を詳しく説明できるのです。

また、情報の提示方法にも大きな違いがあります。従来の会社説明資料は事実の列挙に重点を置く傾向がありますが、採用ピッチ資料はストーリーテリングの手法を活用し、感情に訴えかける構成を取ります。企業の成長ストーリー、創業者の想い、社員の成長体験談などを通じて、求職者が企業に対して感情的なつながりを感じられるよう工夫されています。

さらに、採用ピッチ資料では企業の課題や改善点についても率直に言及することが一般的です。これは従来の会社説明資料では避けられがちな要素でしたが、透明性を重視する現代の採用市場においては、むしろ信頼性を高める重要な要素として認識されています。

採用ピッチ資料が注目される理由とメリット

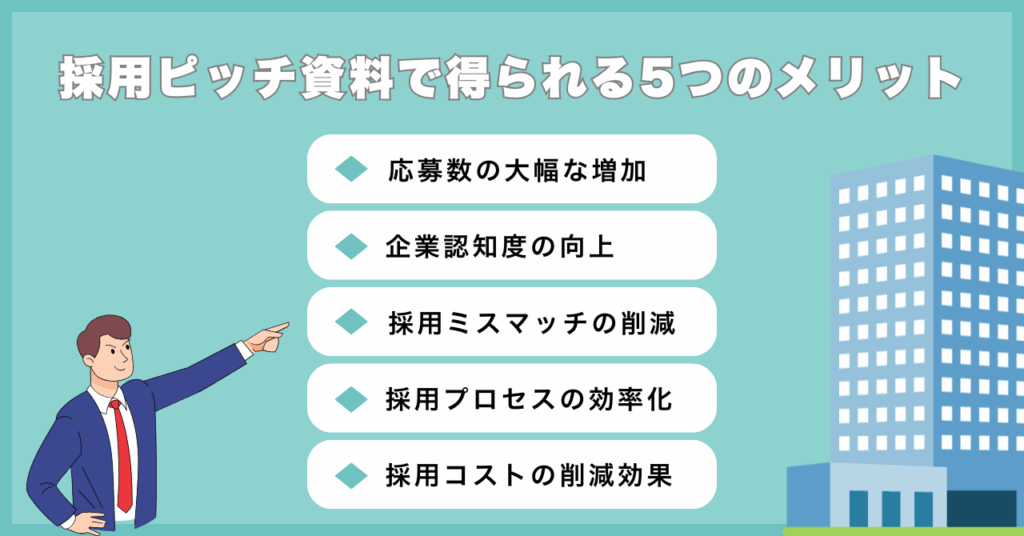

企業が得られる5つのメリット

採用ピッチ資料の導入により、企業は多面的なメリットを享受できます。

応募数の大幅な増加

実際に採用ピッチ資料を導入した事例では、採用ピッチ資料の公開後に応募数が5.3倍に増加し、資料は半年で24万回も閲覧されたという驚異的な結果が報告されています。これは、求職者が企業の詳細な情報を事前に把握できることで、応募への心理的ハードルが下がることが主な要因と考えられます。

企業認知度の向上

採用ピッチ資料をウェブサイトやSNSで公開することで、従来の求人媒体だけでは届かなかった潜在的な求職者層にもアプローチできるようになります。特に知名度の低い中小企業やスタートアップにとって、この効果は非常に大きな価値を持ちます。資料の内容が魅力的であれば、求職者自身がSNSで拡散してくれる可能性もあり、オーガニックな認知拡大が期待できます。

採用ミスマッチの削減

長期的な採用成功において極めて重要な要素です。採用ピッチ資料では企業の魅力だけでなく、課題や改善点についても率直に開示するため、求職者は入社前に企業の実情を十分に理解できます。この透明性により、入社後に「思っていた会社と違った」というミスマッチが大幅に減少し、結果として早期離職率の低下にもつながります。

採用プロセスの効率化

採用ピッチ資料を事前に共有することで、面接時に基本的な企業説明に割く時間を大幅に短縮できます。面接官は企業の基本情報を説明する代わりに、より深い質疑応答や相互理解に時間を使えるようになり、限られた面接時間をより有効活用できるようになります。

採用コストの削減効果

効果的な採用ピッチ資料により応募数が増加し、採用ミスマッチが減少すれば、結果として一人当たりの採用コストは大幅に削減されます。また、採用プロセスの効率化により、人事担当者の工数削減も実現できるため、総合的な採用コストの最適化が可能になります。

求職者にとってのメリット

採用ピッチ資料は企業側だけでなく、求職者にとっても大きなメリットをもたらします。最も重要なのは、企業の実情を詳細に把握できることです。従来の求人票では得られない、実際の職場環境、社員の声、企業文化の詳細などを事前に知ることができるため、より適切な転職判断が可能になります。

採用プロセス全体への好影響

採用ピッチ資料の導入は、採用プロセス全体に好循環をもたらします。まず、応募者の質の向上が期待できます。企業の詳細な情報を事前に把握した上で応募してくる求職者は、企業への理解度が高く、志望動機も明確である傾向があります。これにより、書類選考や面接の精度が向上し、より適切な人材の選定が可能になります。

採用ピッチ資料の構成要素と必須項目

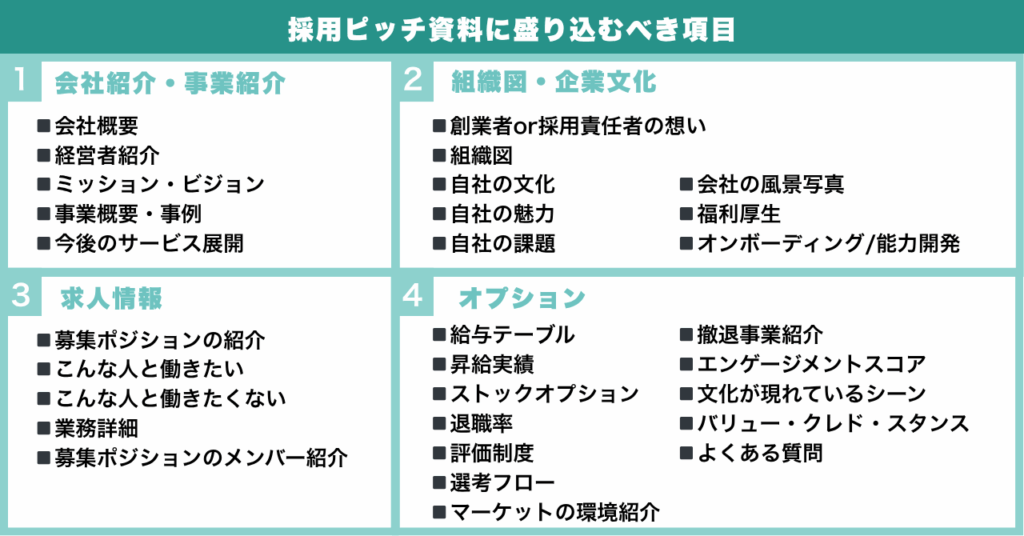

基本的な4つの構成パート

効果的な採用ピッチ資料を作成するためには、体系的な構成が不可欠です。採用ピッチ資料を4つの基本パートに分けて整理することが推奨されています。

第1パート:会社紹介・事業紹介

企業の基本情報と将来展望を示します。ここでは会社概要、経営者紹介、ミッション・ビジョン、事業概要・事例、今後のサービス展開などを含めます。求職者が企業の全体像を把握し、事業の方向性や成長可能性を理解できるよう、データや具体例を交えながら説明することが重要です。

第2パート:組織図・企業文化

組織の構造と職場の雰囲気を詳しく紹介します。創業者や採用責任者の想い、組織図、企業の文化やバリュー、自社の魅力と課題、実際の職場風景、福利厚生、オンボーディングや能力開発制度などを含めます。このパートは求職者が「この会社で働きたい」と感じるかどうかを左右する重要な部分であり、透明性と真実性を重視した情報提供が求められます。

第3パート:求人情報

具体的な募集内容と求める人材像を明確に示します。募集ポジションの詳細、求める人材像と求めない人材像、業務詳細(役割、業務内容、使用技術・ツール)、募集ポジションのメンバー紹介などを含めます。ここでは曖昧な表現を避け、具体的で明確な情報を提供することで、適切な人材からの応募を促進できます。

第4パート:オプション

企業の特性に応じた追加情報を掲載します。給与テーブル、昇級実績、ストックオプション、退職率、評価制度、選考フロー、市場環境の紹介、過去の撤退事業、エンゲージメントスコア、企業文化が現れているシーン、よくある質問などが含まれます。このパートは企業の個性を最も表現できる部分であり、他社との差別化を図る重要な要素となります。

各パートに含めるべき具体的項目

各パートをさらに詳細に分解すると、全体で25以上の項目が考えられますが、実際の資料では13〜15項目程度に絞り込むことが効果的とされています。選択する項目は企業の特性や採用ターゲットに応じて調整する必要があります。

求職者の心を掴む!効果的な情報配置の秘訣

採用ピッチ資料は、企業と求職者をつなぐ大切なツールです。その効果を最大限に引き出すためには、情報の配置順序と見せ方が非常に重要になります。ここでは、求職者が思わず惹きつけられるような、読みやすく効果的な資料作成のポイントをご紹介します。

ストーリーで惹きつけ、理解を深める構成

資料は、まるで一つの物語のようにストーリー性を意識して構成しましょう。求職者が自然と企業への興味を深めていけるような流れが理想です。

冒頭: 企業の最も魅力的な側面を提示し、「もっと知りたい」という関心を引きつけます。

中盤: 会社の詳細な情報を提供し、理解を深めてもらう段階です。

終盤: 具体的なアクション、例えば採用への応募などを促すメッセージで締めくくります。

この基本的な流れに加え、それぞれのセクション内でも「起承転結」を意識すると、単調にならず、読み手を飽きさせません。

視覚で伝える情報力:写真やグラフを効果的に

テキストだけでは伝えきれない情報も、視覚的な要素を効果的に活用することで、理解度を格段に高められます。写真、グラフ、図表、イラストなどを適切に配置し、読み手の関心を維持しましょう。特に、実際の職場の風景や社員の生き生きとした表情がわかる写真は、企業の雰囲気や社風を伝える強力なツールとなります。

数値で示す客観的な魅力:データの戦略的活用

企業の成長性や安定性を客観的に示すには、数値データが有効です。売上高の推移、従業員数の変化、顧客満足度、離職率など、求職者が関心を持つ可能性の高い指標を選んで提示しましょう。ただし、単に数値を羅列するのではなく、それぞれの数値が何を意味し、求職者にとってどのような価値があるのかを明確に説明することが大切です。

信頼を築く透明性:魅力と課題のバランス

企業の魅力を最大限にアピールすることは重要ですが、同時に透明性と誠実さも忘れてはなりません。企業の良い点だけでなく、課題や改善点についても率直に言及することで、求職者からの信頼を獲得できます。この誠実な姿勢は、入社後のミスマッチを防ぐだけでなく、企業の信頼性を高めるブランディング効果も期待できます。

これらのポイントを参考に、求職者の心に響く採用ピッチ資料を作成してみてください。

採用ピッチ資料の作り方・制作プロセス

制作前の準備と戦略設計

採用ピッチ資料の制作を成功させるためには、制作に入る前の準備段階が極めて重要です。まず最初に取り組むべきは、自社の魅力と課題の客観的な分析です。これは単なる自己評価ではなく、従業員アンケート、退職者インタビュー、顧客からのフィードバックなど、多角的な視点から企業の実情を把握する作業です。

ターゲットとなる求職者像の明確化も欠かせません。年齢、経験年数、スキルレベル、価値観、キャリア志向など、詳細なペルソナを設定することで、どのような情報をどのような方法で伝えるべきかが明確になります。例えば、経験豊富なシニア層をターゲットとする場合と、第二新卒をターゲットとする場合では、重視すべき情報や表現方法が大きく異なります。

競合他社の採用ピッチ資料の分析も重要な準備作業の一つです。同業他社や同規模企業の資料を研究することで、業界標準を把握し、自社の差別化ポイントを明確にできます。ただし、単純な模倣ではなく、自社の独自性を活かした内容にすることが重要です。

制作体制の構築も事前に検討すべき要素です。社内制作か外部委託かの判断、関係部署との連携体制、承認フローの設定、更新・管理体制の確立など、制作から運用まで一貫した体制を整えることで、効率的かつ継続的な運用が可能になります。

コンテンツ作成の具体的手順

実際のコンテンツ作成では、段階的なアプローチを取ることが効果的です。

情報収集と整理

各部署から必要な情報を収集し、カテゴリー別に整理します。この段階では量より質を重視し、正確で最新の情報を集めることに注力します。

ストーリー構成の設計

収集した情報を効果的な順序で配置し、全体の流れを設計します。読み手が自然に企業への興味を深めていけるような構成を心がけ、各セクション間の論理的なつながりを確保します。この段階で、どの情報をどの程度詳しく説明するかのバランスも決定します。

テキスト作成

実際の文章を執筆します。専門用語を避けて分かりやすい表現を使用し、具体例や数値データを適切に織り交ぜながら、読み手の関心を維持できる文章を作成します。また、企業の個性や文化が伝わるような表現を心がけることも重要です。

視覚的要素の制作

写真撮影、グラフ作成、イラスト制作などを行います。社内の雰囲気を伝える写真は特に重要で、自然な表情の社員や実際の作業風景を撮影することで、リアリティのある資料に仕上げることができます。

レビューと修正

複数の関係者による内容確認を行い、必要に応じて修正を加えます。この段階では、情報の正確性だけでなく、ターゲットとする求職者の視点から見て魅力的で理解しやすい内容になっているかを重点的にチェックします。

デザインと視覚的要素の活用法

採用ピッチ資料の効果を最大化するためには、デザインと視覚的要素の戦略的な活用が不可欠です。統一感のあるデザインシステムを構築することで、企業のブランドイメージを一貫して伝えることができます。企業のコーポレートカラーやロゴを効果的に使用し、全体的な統一感を保ちながら、各セクションの特性に応じたデザインバリエーションを加えます。

写真の活用

プロフェッショナルな品質を保ちながらも、過度に演出された印象を与えないよう注意が必要です。社員の自然な表情、実際の作業風景、オフィスの雰囲気などを撮影し、求職者が実際に働くイメージを具体的に描けるような写真を選択します。

インフォグラフィックスの効果的な使用

複雑な情報を視覚的に分かりやすく伝えることができます。組織図、事業構造、成長データ、福利厚生の概要などは、テキストだけでなく図表やチャートを使用することで、理解度を大幅に向上させることができます。

レイアウトの工夫

情報の重要度に応じてメリハリをつけ、読み手の視線の流れを意識したレイアウトを設計します。余白を効果的に活用し、情報過多にならないよう注意しながら、必要な情報を適切に配置します。

動画コンテンツの活用

社長メッセージ、社員インタビュー、オフィスツアーなどを動画で制作することで、より豊富な情報を魅力的に伝えることができます。ただし、制作コストと効果のバランスを考慮し、本当に必要な部分に絞って活用することが重要です。

モバイル対応

多くの求職者がスマートフォンで情報収集を行うため、モバイルデバイスでも快適に閲覧できるデザインを心がけます。文字サイズ、画像サイズ、レイアウトなど、モバイル環境での見やすさを十分に考慮した設計が必要です。

採用ピッチ資料の効果的な活用法

Web公開による認知度向上戦略

採用ピッチ資料の最も基本的で効果的な活用法は、Web上での公開です。自社ウェブサイトでの掲載は最優先で取り組むべき施策です。採用情報ページに専用セクションを設け、求職者が簡単にアクセスできるよう導線を設計します。また、トップページからも直接アクセスできるようにすることで、企業への初回訪問者にも効果的にアピールできます。

SEO対策を意識した公開により、検索エンジンからの流入を増加させることができます。企業名、業界名、職種名などのキーワードを適切に配置し、検索結果での上位表示を狙います。また、資料の内容を要約したテキスト版も併せて公開することで、検索エンジンのクローラーが内容を適切に理解し、関連する検索クエリでの表示機会を増やすことができます。

SNSを活用した拡散戦略も重要な要素です。LinkedIn、Twitter、Facebookなどのプラットフォームで資料を紹介し、企業の採用担当者や社員が積極的にシェアすることで、オーガニックな拡散を促進できます。特に、資料の中から印象的な部分を抜粋してSNS投稿を作成することで、フォロワーの関心を引きつけ、資料への誘導を図ることができます。

求人媒体との連携により、既存の採用チャネルの効果を向上させることも可能です。求人票に採用ピッチ資料へのリンクを掲載したり、媒体の企業紹介ページで資料を紹介したりすることで、求職者により詳細な情報を提供できます。これにより、求人票だけでは伝えきれない企業の魅力を効果的にアピールできます。

採用プロセスでの活用場面

採用ピッチ資料は、採用プロセスの各段階で戦略的に活用することで、その効果を最大化できます。応募前の情報提供として、求人票と併せて資料を提供することで、求職者の企業理解を深め、より質の高い応募を促進できます。

書類選考段階での活用では、応募者に資料を送付し、面接前に企業への理解を深めてもらいます。これにより、面接時により具体的で深い質疑応答が可能になり、相互理解を促進できます。また、応募者が資料を読んだ上で面接に臨むことで、企業への本気度も測ることができます。

面接での補助資料として活用することで、面接の効率化と質の向上を図ることができます。基本的な企業説明に時間を割く必要がなくなるため、応募者の能力や適性をより詳しく評価することに集中できます。また、資料の特定の部分について質問することで、応募者の理解度や関心の度合いを確認することも可能です。

内定者フォローの段階でも採用ピッチ資料は有効です。内定から入社までの期間に、より詳細な資料や最新版の資料を提供することで、内定者の入社への期待を高め、内定辞退を防ぐ効果が期待できます。また、入社前の不安解消にも役立ちます。

リファラル採用での活用も効果的な手法の一つです。社員が知人を紹介する際に、採用ピッチ資料を共有することで、より具体的で魅力的な企業紹介が可能になります。社員自身も資料を活用することで、一貫したメッセージを伝えることができ、紹介の質と効果を向上させることができます。

SNSやメディアを活用した拡散方法

現代の採用活動において、SNSやメディアを活用した情報発信は欠かせない要素となっています。LinkedIn戦略では、企業アカウントだけでなく、経営陣や人事担当者の個人アカウントからも資料を紹介することで、より人間味のある情報発信が可能になります。業界関連のグループやコミュニティでの資料紹介も効果的です。

Twitter活用

資料の要点を複数のツイートに分けて紹介し、最終的に完全版の資料へ誘導する手法が効果的です。ハッシュタグを活用して関連するコミュニティにリーチし、リツイートやいいねを通じた拡散を促進します。また、社員による自然な投稿も企業の魅力を伝える重要な要素となります。

YouTube活用

採用ピッチ資料の内容を動画形式で紹介することで、より多くの情報を魅力的に伝えることができます。社長メッセージ、社員インタビュー、オフィスツアーなどの動画コンテンツと採用ピッチ資料を連携させることで、相乗効果を生み出すことができます。

業界メディアとの連携

人事・採用関連のメディアに資料を紹介してもらったり、企業の採用取り組みとして記事化してもらったりすることで、より広範囲な認知拡大が期待できます。特に、革新的な取り組みや優れた成果を上げている場合は、メディアの注目を集めやすくなります。

インフルエンサー活用

業界の有識者や人事関連のインフルエンサーに資料を紹介してもらうことで、信頼性の高い情報発信が可能になります。ただし、自然で誠実な紹介になるよう、関係性の構築と適切なアプローチが重要です。

コンテンツマーケティングとの統合

採用ピッチ資料を企業の総合的なブランディング戦略の一部として位置づけることができます。企業ブログ、ニュースレター、ウェビナーなどの他のコンテンツと連携させることで、一貫したメッセージを多角的に発信し、企業の魅力を総合的にアピールできます。

成功事例から学ぶ採用ピッチ資料のポイント

外注化で採用成功!効果的な採用ピッチ資料の活用

採用ピッチ資料の制作は、時に企業の大きな課題となります。しかし、適切なパートナーと組むことで、その課題を乗り越え、大きな成果を上げている事例があります。今回は、株式会社Crepeが提供する「すごい人事採用ストーリーブック」を活用し、採用課題を解決した株式会社SAWAMURA様の成功事例をご紹介します。

採用コスト高騰の課題に直面

建築土木業界で事業を展開する株式会社SAWAMURAは、2019年のリブランディング以降、採用活動に頭を悩ませていました。「5年間で社員数を2倍に」という目標を掲げながらも、採用経路の約7割をヘッドハンティングや人材紹介に依存しており、採用コストの増加は深刻な問題でした。

特に、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用では、最終的な決定率が低いことに課題を感じていました。中途入社した社員からは「実際に働いてみたら、本当に良い会社だった」という声が多数あったにも関わらず、その魅力が事前に伝えきれていない現状がありました。そこで、「採用コストを削減しつつ、自然応募を増やす」という目標達成が急務となっていたのです。

決め手は「使いやすさ」と「採用への深い知見」

この状況を打開するため、澤村社が導入を決めたのが「すごい人事採用ストーリーブック」でした。数あるサービスの中からこれを選んだ決め手は、主に2つありました。

パワーポイント形式での納品

多くのデザイン会社がPDFや画像形式で納品する中、「すごい人事採用ストーリーブック」はパワーポイント形式で納品されます。これにより、資料納品後も人事担当者が自由に編集・活用できる柔軟性を得られました。例えば、採用ピッチ資料をベースに会社説明会資料を作成するなど、一つ制作すれば様々な用途に展開できる点が大きな魅力でした。

採用プロセスへの深い理解

採用ピッチ資料は「資料単体で企業の魅力を伝える」という特性上、デザイン性だけでなく、採用プロセス全般への深い理解が不可欠です。澤村社は、採用に関する専門知識を持つ「採用ストーリーブック」が、自社のニーズに最適であると判断しました。

スピード感と専門性で制作もスムーズに

制作プロセスにおいても、SAWAMURA社は高い満足度を得ました。スピーディーな対応はもちろんのこと、情報提供に時間がかかる場面でも的確なアドバイスを受けられたといいます。特に印象的だったのは、デザイナーだけでなく、営業担当者も制作に深く関わり、ストーリー設計や候補者体験の観点から専門的な提案をしてくれたことです。これにより、単に見た目が良いだけでなく、実際に採用活動で効果を発揮する資料が完成しました。

成功から学ぶ二つの重要なポイント

この事例から、採用ピッチ資料の外注化で成功を収めるための重要なポイントが2つ見えてきます。

専門性と実用性の両立

ただデザインが美しいだけでなく、採用プロセスへの深い理解と豊富な経験を持つ専門サービスに依頼することで、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた資料を作成できます。

制作後の活用性を見据えた形式選択

どのような形式で納品されるかによって、その後の資料活用度が大きく変わります。澤村社のように、パワーポイント形式での納品を選ぶことで、一つの資料を多様な場面で活用でき、投資対効果を最大化できる可能性が高まります。

これらのポイントを踏まえることで、貴社も採用ピッチ資料制作の課題を解決し、採用成功へと繋げられるかもしれません。

採用ピッチ資料制作時の注意点とよくある失敗

制作・運用上の課題と対策

採用ピッチ資料の制作と運用において、多くの企業が直面する課題の一つが膨大な制作工数です。効果的な資料を作成するためには、情報収集、整理、執筆、デザイン、レビューなど多くの工程が必要で、特に初回制作時には想像以上の時間とリソースが必要になります。この課題に対する対策として、段階的な制作アプローチを採用することが有効です。まず最小限の内容で第1版を作成し、運用しながら段階的に内容を充実させていく方法により、初期の負担を軽減しながら継続的な改善を図ることができます。

避けるべき一般的な失敗パターン

採用ピッチ資料制作において最も避けるべき失敗の一つが、過度な美化と現実とのギャップです。企業の魅力を最大限にアピールしようとするあまり、実際の働く環境や企業文化を過度に美化してしまうケースがあります。このような資料により採用された人材は、入社後に現実とのギャップを感じ、早期離職につながる可能性が高くなります。透明性と誠実性を保ちながら、企業の魅力を伝えることが重要です。

採用ピッチ資料の外注化という選択肢

内製vs外注の判断基準

採用ピッチ資料の制作において、内製で行うか外部の専門サービスに委託するかは、多くの企業が直面する重要な判断です。この判断を適切に行うためには、複数の要因を総合的に評価する必要があります。

社内リソースの評価が最初の判断基準となります。採用ピッチ資料の制作には、企画力、ライティング能力、デザインスキル、プロジェクト管理能力など、多様な専門性が必要です。これらのスキルを社内で十分に確保できる場合は内製が有効ですが、不足している場合は外注を検討する価値があります。特に、デザイン性の高い資料を求める場合や、ストーリーテリングの専門知識が必要な場合は、外部の専門家の活用が効果的です。

外注化のメリットと注意点

外注化の最大のメリットは、専門的な知識と経験の活用です。採用ピッチ資料の制作を専門とするサービスは、多数の企業の資料制作を手がけており、業界のベストプラクティスや効果的な手法を熟知しています。この専門知識により、自社だけでは思いつかない視点や表現方法を取り入れることができ、より効果的な資料を作成できる可能性が高まります。

専門サービス活用による効果最大化

専門サービスを活用する際の効果を最大化するためには、適切なサービス選択と協働体制の構築が重要です。サービス選択の基準として、採用分野での専門性、過去の実績、制作プロセスの透明性、アフターサポートの充実度などを総合的に評価する必要があります。

特に重要なのは、採用プロセスへの深い理解を持つサービスを選択することです。単にデザイン性の高い資料を作成するだけでなく、採用活動全体の中でどのように資料を活用し、どのような効果を期待するかを理解している専門サービスを選ぶことで、より実用的で効果的な資料を作成できます。

まとめ

採用ピッチ資料は、現代の採用市場において企業の競争力を大きく左右する重要なツールとなっています。本記事で解説してきたように、適切に設計・制作・活用された採用ピッチ資料は、応募数の増加、採用ミスマッチの削減、企業ブランドの向上など、多面的な効果をもたらします。

成功の鍵となるのは、求職者の視点に立った透明性の高い情報提供と、企業の独自性を効果的に表現するストーリーテリングです。また、制作後の継続的な改善と戦略的な活用により、その効果を最大化することができます。

内製か外注かの選択においては、自社のリソース、時間的制約、求める品質水準を総合的に評価し、最適な方法を選択することが重要です。特に、採用プロセスへの深い理解を持つ専門サービスの活用は、効果的な資料制作と採用成功の実現において大きな価値を提供します。

採用ピッチ資料の導入は一朝一夕で完成するものではありませんが、段階的なアプローチと継続的な改善により、必ず貴社の採用力向上に貢献するはずです。優秀な人材の獲得競争が激化する中、採用ピッチ資料を戦略的に活用し、貴社の採用成功を実現していただければと思います。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。