採用ブランディングとは?|評判と認知を最大化し、採用を成功に導く戦略

「事業計画のボトルネックは、人が集まらないことだ」

近年、企業の規模や地域を問わず、多くの経営者や人事責任者がこのような悲鳴を上げています。これは単なる一時的な採用難ではありません。少子高齢化に伴う労働人口の構造的な減少、転職を前提としたキャリア観の浸透、そして高年収を提示する外資系企業の採用強化といった、複合的かつ不可逆的な構造変化が、日本の採用市場の難易度を劇的に押し上げているのです。

もはや、採用は単なる人事部門の一機能ではなく、事業の成長を左右する「最重要の経営課題」へと変貌を遂げました。このような環境下で、旧来の採用手法を続けていては、激化する人材獲得競争に勝ち抜くことはできません。今、企業に求められているのは、採用活動を科学し、戦略的に「選ばれる理由」を構築する、すなわち「採用ブランディング」への本格的な取り組みです。

本記事では、採用を「期待値を最大化し、大負けを避けるゲーム」と捉え、その最重要鍵である「企業イメージ」をいかに構築し、採用成果に繋げるか、その戦略と実践手法を、明日から使える具体的なアクションプランと共に体系的に解説します。各論点について、理論的背景から具体的なアクション、さらには測定指標までを網羅し、読者が自社の状況に合わせて実践できるよう、徹底的に掘り下げていきます。

目次

- 採用ブランディングの本質

- 企業イメージ戦略:評判×認知のマトリクス

- 採用フェーズ別の戦略設計:自社の「現在地」を知る

- 「体験資産(EX)」の徹底が成否を分ける

- コンテンツポートフォリオ:8つのカテゴリで魅力を網羅する

- 採用ブランディングの実践ステップとKPI

- まとめ

採用ブランディングの本質

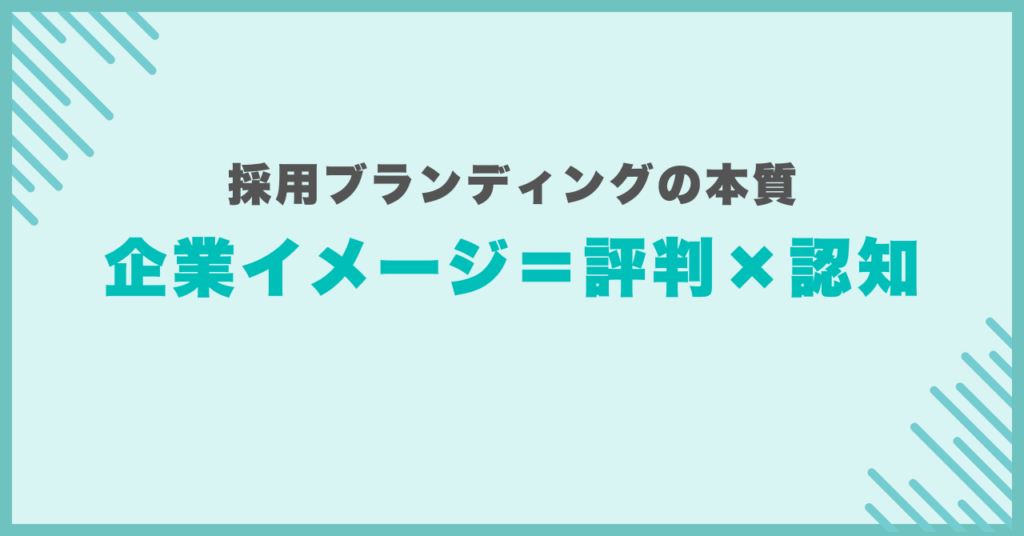

採用ブランディングとは何か。その本質は、企業イメージを最大化する活動に他なりません。そして、この企業イメージは、以下のシンプルな方程式で分解できます。

企業イメージ = 評判(レピュテーション) × 認知(アウェアネス)

評判とは、口コミサイトやSNS、リファラル(社員紹介)などを通じて形成される「あの会社は〇〇だ」という評価のことであり、候補者の応募意欲や入社決断に直接的な影響を与えます。

認知とは、その企業が「採用していること」および「どのような企業であるか」が、ターゲット層にどれだけ知られているか、という広がりを示します。

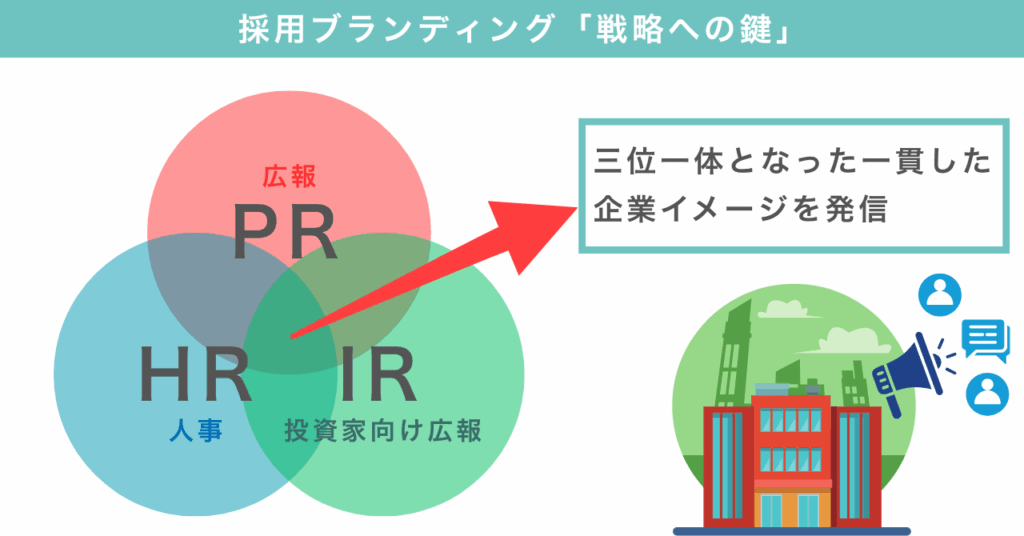

採用ブランディングは、この「評判」と「認知」の両方を、戦略的に高めていく活動全体を指します。それは、採用サイトを綺麗にするといった単発の「採用広報」や、応募者を集めるための「採用マーケティング」といった部分的な活動とは一線を画す、より上位の経営戦略です。理想的には、社外へのメッセージを司るPR(広報)、社内制度や文化を司るHR(人事)、そして投資家への情報開示を担うIR(インベスター・リレーションズ)が三位一体となり、一貫した企業イメージを社内外に発信していくことが求められます。例えば、PRが発信する事業の成長戦略と、HRが語るキャリアパス、そしてIRが示す財務的安定性が一貫したストーリーとして繋がっている状態が理想です。この連携が取れていないと、「事業は伸びていると聞くが、人事制度は旧態依然としている」といった矛盾が生じ、候補者に不信感を与えてしまいます。

企業イメージ戦略:評判×認知のマトリクス

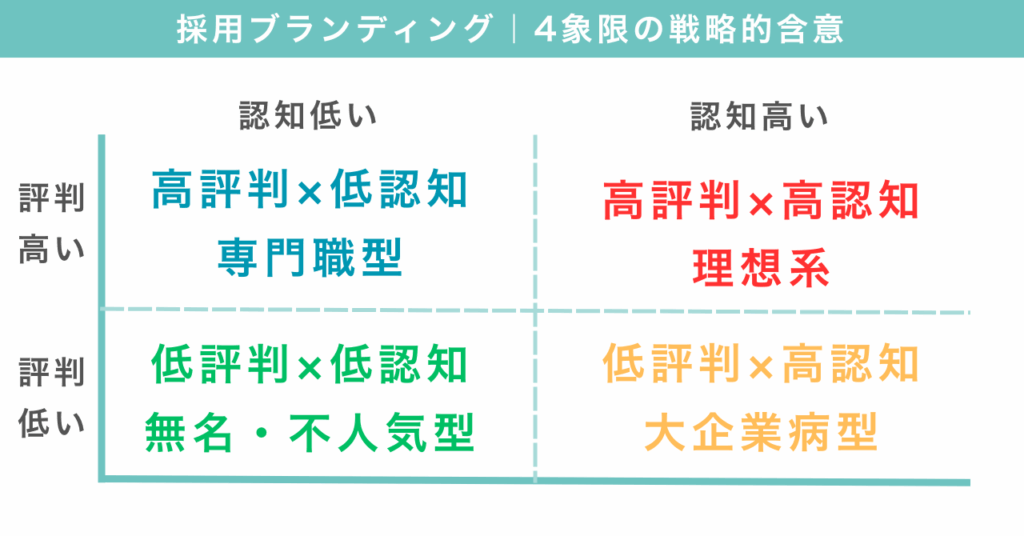

自社の企業イメージ戦略を立案する上で極めて有効なのが、「評判」と「認知」を2軸にしたマトリクスで、自社の現在地を把握することです。

企業イメージ戦略4象限の戦略的含意

右上(高評判×高認知)

全ての企業が目指したい理想形。しかし、このポジションを維持するには莫大な投資と継続的な努力が必要です。必ずしも全ての企業がここを目指す必要はありません。

左上(高評判×低認知)

業界内での評判は高いが、一般にはあまり知られていない企業。戦略コンサルティングファームのように、採用人数が少なく、高い専門性が求められる職種の採用に適しています。無理に認知を広げる必要はなく、特定のコミュニティ内での評判を維持・強化することが重要です。

右下(低評判×高認知)

多くの大企業が陥りがちな罠。製品やサービスの知名度は高いものの、働く場としての魅力や実態が伴っていない、あるいはネガティブなイメージが先行している状態です。認知度を上げる努力よりも、後述する「体験資産」の改善などを通じて、評判を高める施策が急務となります。

左下(低評判×低認知)

最も厳しい状況。まずは、事業そのものの魅力を高めると同時に、小規模でも良いのでターゲットコミュニティ内での評判を地道に築き、左上のポジションを目指すことから始める必要があります。

重要なのは、評判は必ず実態に集約するという原則です。口コミサイトやSNSの普及により、情報の非対称性は解消され、企業が実態とかけ離れた虚偽のイメージ(例えば、過度に華やかな職場環境や、実態のない成長機会)を発信し続けることは不可能です。「ガラス張りの経営」が求められる現代において、小手先のテクニックはすぐに見抜かれます。事業や組織のあり方そのものを見つめ直し、従業員が誇りを持てる環境を構築することこそが、採用ブランディングにおける最も確実で、唯一の王道なのです。

採用競合の明確化とポジショニング

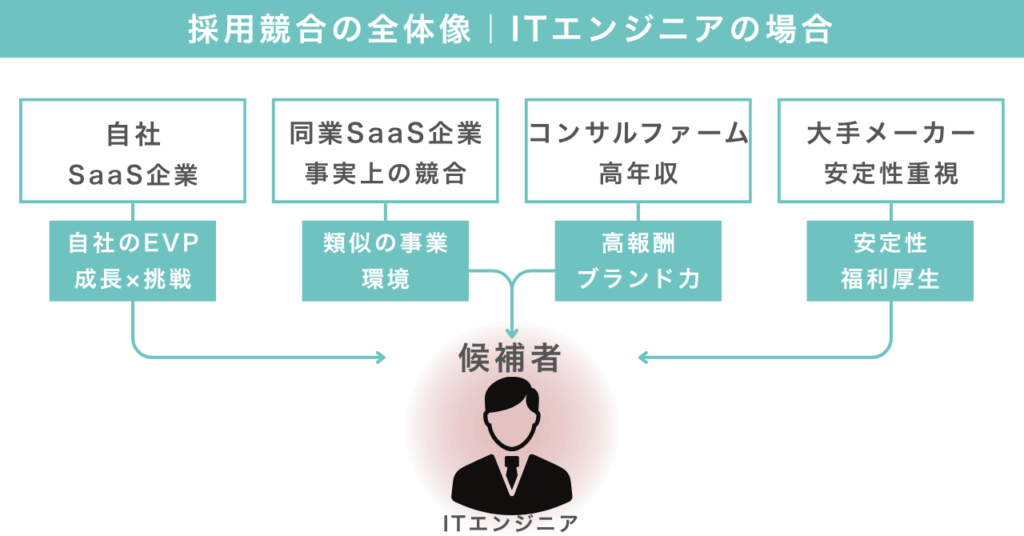

採用は「1人1社」しか選べない椅子取りゲームです。つまり、内定辞退の裏には、必ず競合企業の存在があります。自社の採用競合はどこなのかを明確に定義し、その競合と比較して自社がどのように魅力的に映るかを設計する「ポジショニング」の視点が不可欠です。多くの企業は、事業上の競合を採用競合と安易に考えがちですが、候補者の視点に立つと、全く異なる業界の企業が競合になることも少なくありません。例えば、ITエンジニアを採用したい場合、事業上の競合である同業のSaaS企業だけでなく、高年収のコンサルティングファームや、安定した大手メーカーも競合になり得ます。競合を正しく定義し、その競合が提示できない自社ならではの価値(EVP: Employee Value Proposition)を明確に打ち出すことが、採用競争に打ち勝つための鍵となります。

採用フェーズ別の戦略設計:自社の「現在地」を知る

企業イメージ戦略は、企業の採用活動がどのフェーズにあるかによって、打つべき施策が大きく異なります。自社のフェーズを正しく見極めずに、やみくもに右上(高評判×高認知)を目指すのは非効率です。

フェーズ1:構築期

判定基準: 自社サイトやリファラル経由での自然応募が年間100〜数百名未満。

課題: そもそも企業や採用活動が知られていない。

戦略: まずはターゲットを絞り、特定のコミュニティや領域で「左上(高評判×低認知)」を目指す。経営者やエース社員が自ら情報発信を行い、熱量の高いファンを少数でも作ることが重要。

フェーズ2:調整期

判定基準: 自然応募が年間数百名後半〜数千名規模。

課題: 認知が広がるにつれて、自社が求める人材像と異なる「ぶら下がり志向」の候補者が増え、カルチャーフィットや戦力化に問題が生じる。

戦略: 採用メッセージをよりシャープにし、「誰を採用しないか」を明確にする。求める人材像や仕事の厳しさといったリアルな情報を発信し、候補者の質を高める選別的なブランディングが求められる。

フェーズ3:変革期

判定基準: 事業の多角化や第二創業など、求める人材像が質的に大きく転換する時期。

課題: 過去の企業イメージが、新たな人材の獲得を阻害する。

戦略: 経営トップが自ら変革のビジョンを語り、新たな事業や求める人材像を強く打ち出す。既存のイメージを意図的に破壊し、新しいブランドを再構築するトップダウンの強いリーダーシップが必要。

「体験資産(EX)」の徹底が成否を分ける

採用ブランディングにおいて、評判を形成する最も重要な要素が「体験資産(Experience Asset)」です。これは、候補者体験(Candidate Experience, CX)と従業員体験(Employee Experience, EX)の総称です。

従業員体験(EX)が重要であることは言うまでもありません。働きがいのある環境でなければ、良い評判は生まれません。しかし、EXが良いだけで採用が成功するほど、現代の採用市場は甘くありません。候補者が企業の「内側」に触れる最初の機会である、候補者体験(CX)の質が、採用の成否を大きく左右します。

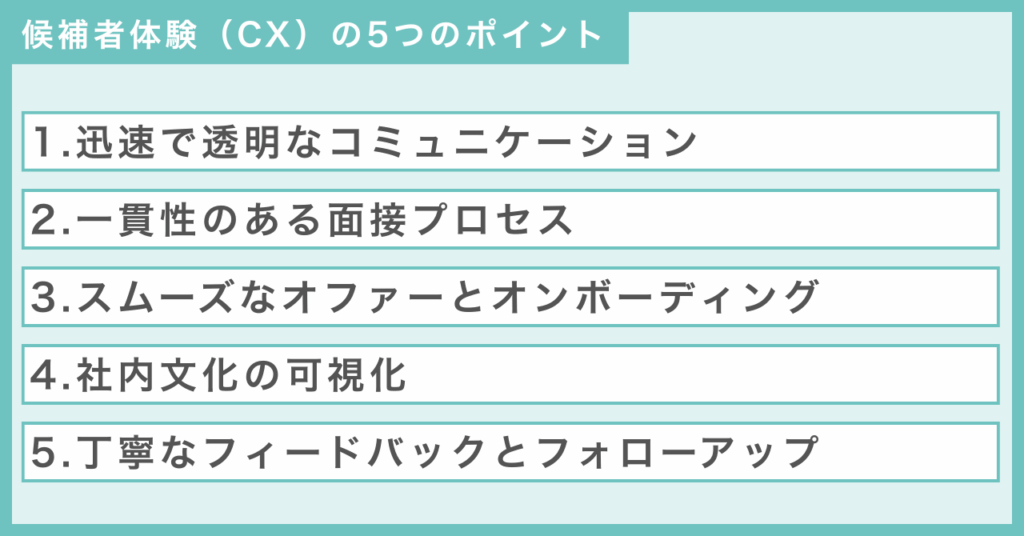

候補者体験(CX)の5つのポイント

優れた候補者体験は、魔法のような特別な施策によってもたらされるのではありません。むしろ、候補者が期待する「当たり前」のレベルを、いかに超えられるかどうかにかかっています。ここでは、候補者体験の質を決定づける5つの要諦を、具体的な改善アクションとともに掘り下げます。

1.迅速で透明なコミュニケーション

選考結果の連絡が遅い、合否理由が不明確といった不誠実な対応は、候補者の志望度を著しく低下させます。

2.一貫性のある面接プロセス

面接官によって言うことが違う、高圧的な態度を取るといった経験は、最悪の候補者体験として口コミで拡散されます。

3.スムーズなオファーとオンボーディング

内定通知から入社手続きまでのプロセスが煩雑であったり、入社後の受け入れ体制が整っていなかったりすると、内定ブルーや早期離職の原因となります。

4.社内文化の可視化

良い面だけでなく、人間関係や働き方のリアルな実像を伝えることで、入社後のギャップを防ぎます。

5.丁寧なフィードバックとフォローアップ

たとえ不採用になったとしても、候補者一人ひとりに対して敬意を払い、丁寧なフィードバックを行うことで、将来の顧客やファンになってもらうことができます。

驚くべきことに、これらのオペレーション改善は、多額の広告費やシステムの導入をせずとも実現可能なものがほとんどです。例えば、これまで合否連絡に5営業日かかっていたところを、SLA(サービスレベル合意)を定めて2営業日以内に短縮する、面接官全員に候補者への感謝と敬意を伝えるトレーニングを1時間実施するといった小さな改善が、候補者の志望度を劇的に向上させます。ある企業では、選考辞退者に任意でアンケートを取ったところ、「連絡の遅さ」が辞退理由のトップであったことが判明し、連絡プロセスの見直しに着手。結果として、次のクールでは選考途中での辞退率が15%改善したという事例もあります。候補者体験の向上は、極めてROI(投資対効果)の高い、真っ先に取り組むべき施策なのです。

内定辞退の4パターン分析と打ち手

内定辞退は、採用活動において最も避けたい事態の一つですが、その理由は様々です。辞退理由を分析し、パターンに応じた打ち手を講じることが重要です。一般的に、内定辞退は以下の4つのパターンに分類できます。

1.条件ミスマッチ型

給与、勤務地、福利厚生などの条件面で競合に劣っていたケース。これは、オファー面談の段階で、候補者の期待値を事前に把握し、可能な範囲で調整することが有効です。

2.魅力伝達不足型

企業の魅力や仕事のやりがいが、選考プロセスを通じて十分に伝わらなかったケース。コンテンツポートフォリオの見直しや、面接官のトレーニング、現場社員とのカジュアルな面談機会の設定などが求められます。

3.カルチャーフィット懸念型

候補者が、企業の文化や価値観に馴染めないと判断したケース。これは、良い面だけでなく、企業のリアルな姿(例えば、仕事の厳しさや課題)もオープンに伝えることで、ミスマッチを防ぐことができます。

4.キャリアパス不安型

入社後の成長イメージやキャリアパスが描けなかったケース。具体的なキャリアモデルや、成長支援制度を提示し、候補者の長期的なキャリア形成に寄り添う姿勢を見せることが重要です。

コンテンツポートフォリオ:8つのカテゴリで魅力を網羅する

候補者は、様々な角度から企業を評価し、意思決定を行います。彼らの意思決定ドライバーを網羅し、最適な情報を提供するために、コンテンツを体系的に整理する「コンテンツポートフォリオ」の考え方が有効です。具体的には、以下の8つのカテゴリで自社の既存コンテンツを棚卸しし、候補者の意思決定プロセスを支援するために不足している情報を計画的に補完していきます。これは、単に情報を並べるだけでなく、候補者が知りたい順番や深さに合わせて、戦略的に配置することが重要です。

| カテゴリ | 内容 | 運用ポイント |

| 1. 企業理解 | ビジョン、ミッション、事業全体像 | 経営トップの言葉で、質を重視して発信する |

| 2. 事業理解 | 収益モデル、成長戦略、市場ポジション | 図解などを活用し、分かりやすく可視化する |

| 3. 社員・社風理解 | 多様な部署・価値観を持つ社員の紹介 | 最も量を必要とするカテゴリ。リアルな姿を伝える |

| 4. 職種理解 | 具体的な業務内容、求めるスキル、育成体制 | 現場社員の言葉で、詳細かつ具体的に記述する |

| 5. キャリアパス理解 | 成長モデル、専門性の獲得、キャリアの多様性 | 複数のキャリア事例を提示し、将来像をイメージさせる |

| 6. 業界理解 | 産業構造、市場の魅力、将来性 | 自社だけでなく、業界全体の視点から魅力を語る |

| 7. 採用プロセス理解 | 選考フロー、評価基準、求める人物像 | 選考の透明性を高め、候補者の不安を払拭する |

| 8. 報酬・制度理解 | 初任給、年収例、福利厚生、各種手当 | 具体的かつ正確な情報を提示し、他社と比較しやすくする |

特に「社員・社風理解」は、候補者が最も知りたい情報の一つであり、多くのバリエーションが求められます。また、情報には「鮮度」があります。退職した社員が掲載され続けている、古い情報が更新されていない、といった状態は、企業の信頼性を損なうため、定期的なメンテナンスが不可欠です。

採用ブランディングの実践ステップとKPI

これまで述べてきた戦略を、具体的なアクションに落とし込み、継続的に改善していくための実践ステップと、その効果を測定するためのKPI(重要業績評価指標)を以下に示します。

実践ステップ

1.自社の採用フェーズを判定する

「構築期」「調整期」「変革期」のどれに当たるかを定義する。

2.企業イメージの現状を測定する

口コミスコアや指名検索数などを基に、「評判×認知」マトリクス上の現在地をプロットする。

3.候補者体験(CX)を棚卸しする

連絡のスピードや面接官の評価などを定量的に把握し、改善の優先順位をつける。

4.コンテンツポートフォリオを構築する

8つのカテゴリで既存コンテンツをマッピングし、不足分を補う計画を立てる。

5.PDCAサイクルを回す

上記の施策を実行し、KPIを定点観測しながら、継続的に改善を繰り返す。

推奨KPI/計測指標

評判指標: 口コミサイトのスコア、選考満足度アンケートの結果、面接官評価

認知指標: ターゲット層における第一想起率、ウェブサイトへの直接・指名流入数

体験資産(EX/CX)指標: 選考連絡のSLA(サービスレベル合意)遵守率、内定承諾率、辞退理由の分析

コンテンツ指標: 8カテゴリの網羅率、各コンテンツの閲覧数から応募への転換率

まとめ

採用は、もはや「縁」や「運」といった不確実なものに依存するアートではありません。本記事で解説したように、採用は「企業イメージ」という中核概念を軸に、その構成要素である「評判」と「認知」を、自社のフェーズに応じて戦略的にマネジメントしていく、再現性のあるプロセスとして「科学(サイエンス)」することができるのです。

その根幹をなすのは、候補者一人ひとりに対して誠実に向き合う「候補者体験(CX)」の徹底と、企業のありのままの姿を多角的に伝える「コンテンツポートフォリオ」の構築です。これらは、一朝一夕に成し遂げられるものではありませんが、地道に、しかし戦略的に取り組むことで、企業の評判は着実に高まり、それが持続的な採用競争力の源泉となります。

採用の成否が事業の未来を左右する時代。もはや、採用ブランディングへの投資は選択肢ではなく、企業の持続的成長のための必須条件です。本記事で提示したフレームワークとアクションプランが、貴社の採用活動を「科学」し、未来を切り拓く優秀な人材の獲得に繋がる一助となれば幸いです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。