日本だけ?時代遅れ?今から考えるジョブローテーションとは?|人事異動との違いやメリットを徹底解説

現代の企業経営において、人材育成は持続的な成長を実現するための最重要課題の一つです。特に、変化の激しいビジネス環境において、多様なスキルと幅広い視野を持つ人材の育成は、企業の競争力を左右する決定的な要因となっています。そうした中で、多くの日本企業が長年にわたって活用してきた人材育成手法が「ジョブローテーション」です。

ジョブローテーションは、従業員に異なる部署や職務を経験させることで、総合的な能力開発を図る制度として広く認知されています。しかし、その真の価値や効果的な運用方法について、十分に理解されているとは言い難いのが現状です。また、近年のジョブ型雇用の普及や専門性重視の傾向により、ジョブローテーションの意義や有効性について再考を求める声も聞かれます。

本記事では、人事責任者や経営者の皆様に向けて、ジョブローテーションの本質的な価値と効果的な活用方法について詳しく解説いたします。単なる人事異動との違いを明確にし、企業と従業員双方にとってのメリット・デメリットを整理した上で、成功に導くための具体的な実施方法をご紹介します。

目次

- ジョブローテーションとは何か

- ジョブローテーションと人事異動の違い

- ジョブローテーションのメリット

- ジョブローテーションのデメリットと課題

- 効果的なジョブローテーションの実施方法

- ジョブローテーション導入時の注意点

- まとめ

ジョブローテーションとは何か

ジョブローテーションの基本的な定義

ジョブローテーションとは、従業員の能力開発とスキル向上を目的として、戦略的かつ計画的に部署や職務の異動を定期的に実施する人事制度です。この制度は、単なる配置転換ではなく、明確な人材育成計画に基づいて実行される教育的な取り組みとして位置づけられています。

具体的には、一つの部署や職務において一定期間(通常2~3年)の経験を積んだ従業員を、異なる部署や職務に配置することで、多様な業務経験と幅広いスキルセットの習得を促進します。この過程において、従業員は様々な業務プロセス、組織文化、そして人間関係を経験することになり、結果として総合的な能力向上が期待されます。

ジョブローテーションの実施対象は、主に入社から数年以内の若手社員や中堅社員が中心となります。これは、キャリアの初期段階において多様な経験を積むことが、その後の専門性の深化や管理職としての素養形成に重要な影響を与えるためです。

ジョブローテーションの歴史と背景

ジョブローテーションの概念は、日本企業の終身雇用制度と密接な関係を持ちながら発展してきました。戦後復興期から高度経済成長期にかけて、多くの日本企業は長期雇用を前提とした人材育成システムを構築し、その中核的な手法としてジョブローテーションを位置づけました。

この背景には、日本企業特有の組織運営の考え方があります。欧米企業が職務や専門性を明確に定義したジョブ型雇用を採用する一方で、日本企業は人材の柔軟性と組織への適応性を重視するメンバーシップ型雇用を発達させました。この雇用形態において、従業員は特定の職務に固定されるのではなく、組織の一員として様々な役割を担うことが期待され、そのための準備としてジョブローテーションが活用されました。

現代においては、ジョブローテーションを取り巻く環境が大きく変化しています。グローバル化の進展により、専門性の高い人材への需要が増加し、また転職市場の活性化により、従業員の流動性も高まっています。このような変化の中で、ジョブローテーションの意義も進化し、「変化への適応力の育成」「イノベーション創出のための多様な視点の獲得」「組織の柔軟性向上」といった新たな価値が注目されています。

ジョブローテーションと人事異動の違い

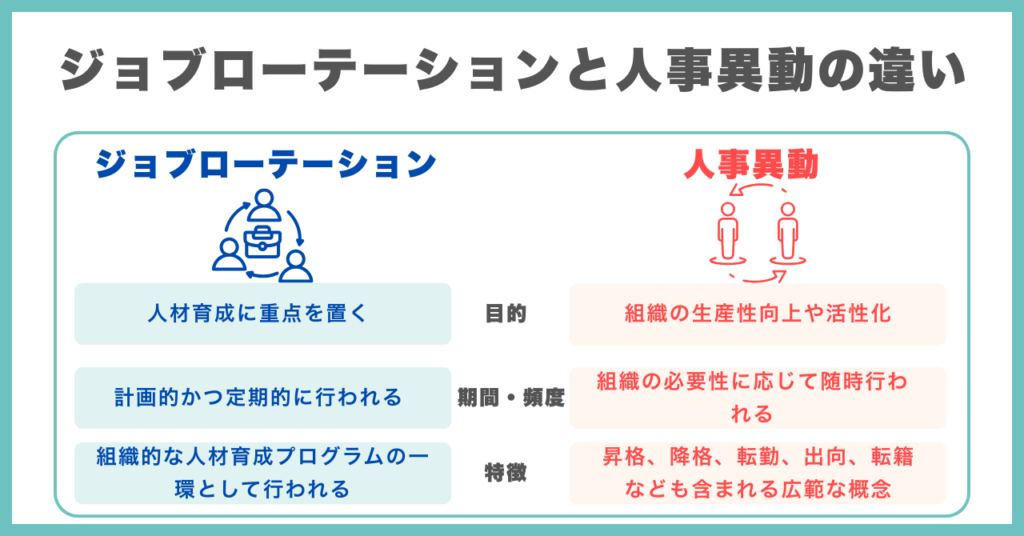

ジョブローテーションと人事異動は、どちらも従業員の配置転換を伴う制度ですが、その目的、実施方法、効果測定において明確な違いが存在します。

目的の違い

ジョブローテーションの最も重要な特徴は、その目的が従業員の教育と人材育成に特化していることです。この制度は、個々の従業員が多様な業務経験を通じて能力を向上させ、将来的により高い責任を担える人材に成長することを主眼としています。具体的には、異なる部署での業務経験により、従業員は多角的な視点を獲得し、組織全体の理解を深め、問題解決能力や適応力を向上させることが期待されます。

実施方法の違い

ジョブローテーションの実施方法は、高度な計画性と戦略性を特徴としています。通常、人材育成計画の一環として数年先までのローテーション計画が策定され、各従業員の成長段階や習得すべきスキルに応じて配属先が決定されます。この過程では、従業員の現在の能力、将来の目標、組織のニーズが総合的に考慮され、最適な学習機会を提供できる配属先が選択されます。

効果測定の違い

ジョブローテーションの効果測定は、長期的な視点に基づいて行われます。主な評価指標には、従業員のスキル向上度、適応力の向上、組織理解の深化、リーダーシップ能力の発達などが含まれます。これらの効果は短期間では測定が困難であり、通常は数年から十数年という長期間にわたって継続的に評価されます。

ジョブローテーションのメリット

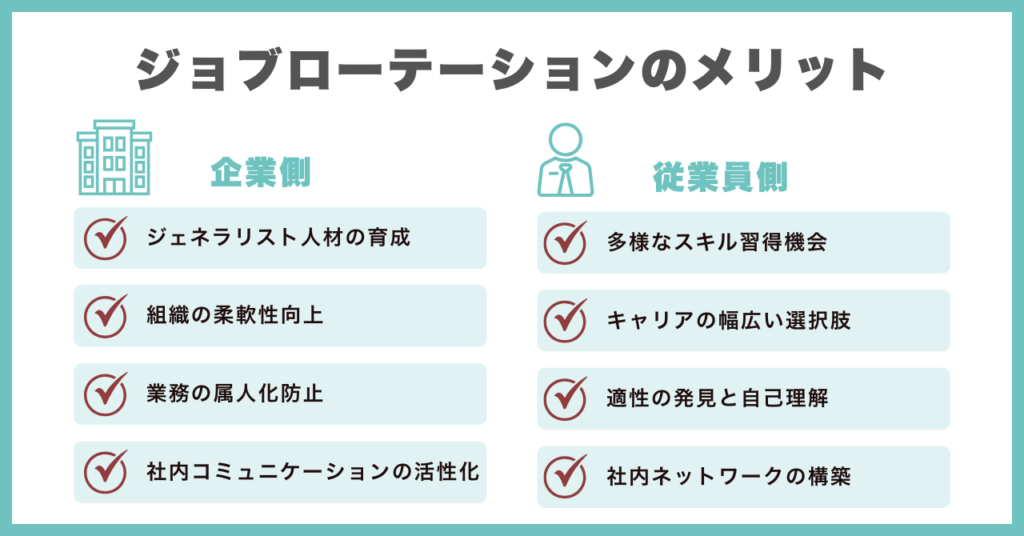

ジョブローテーションは、適切に実施された場合、企業、従業員、そして組織全体に多面的なメリットをもたらします。

企業側のメリット

ジェネラリスト人材の育成

現代のビジネス環境において、特定の専門分野だけでなく、幅広い知識と経験を持つジェネラリスト人材の価値が再認識されています。ジョブローテーションは、このようなジェネラリスト人材を体系的に育成するための最も効果的な手法の一つです。

ジェネラリスト人材は、複数の部署や職務での経験を通じて、組織全体の業務フローを理解し、部署間の連携を促進する能力を身につけます。これにより、将来的に管理職や経営幹部として組織を統括する際に必要な俯瞰的な視点と総合的な判断力を獲得することができます。

組織の柔軟性向上

ジョブローテーションを継続的に実施することで、組織全体の柔軟性が大幅に向上します。これは、多くの従業員が複数の部署での業務経験を持つことにより、人材の配置転換や業務の再編成が容易になるためです。

例えば、特定の部署で急な欠員が生じた場合や、新規プロジェクトのために人材を集める必要がある場合、ジョブローテーション経験者は迅速に新しい環境に適応し、即戦力として機能することができます。

業務の属人化防止

多くの組織で深刻な問題となっているのが、特定の業務が特定の個人に依存してしまう「業務の属人化」です。ジョブローテーションは、この問題を根本的に解決する効果的な手段として機能します。

定期的な人材の配置転換により、同一の業務を複数の人材が経験することになり、業務に関する知識やノウハウが組織内に蓄積・共有されます。これにより、特定の個人が不在になった場合でも業務の継続性が確保され、組織の運営リスクが大幅に軽減されます。

社内コミュニケーションの活性化

ジョブローテーションは、組織内のコミュニケーションネットワークを大幅に拡大し、活性化させる効果があります。異なる部署を経験した従業員は、各部署の業務内容、課題、文化を深く理解しており、部署間の橋渡し役として機能することができます。

これにより、従来は部署間の壁により阻害されていた情報共有や協力関係が促進され、組織全体の一体感と協調性が向上します。

従業員側のメリット

多様なスキル習得機会

ジョブローテーションは、従業員にとって通常では得られない多様なスキル習得の機会を提供します。異なる部署や職務での経験により、技術的スキル、対人スキル、管理スキルなど、幅広い能力を体系的に身につけることができます。

これらのスキルは、将来のキャリア発展において大きな資産となります。特に、管理職や経営幹部を目指す従業員にとって、多様な業務経験は不可欠な要素であり、ジョブローテーションはそのための理想的な学習機会を提供します。

キャリアの幅広い選択肢

ジョブローテーションにより、従業員は自分自身の適性や興味を深く理解することができ、より多様なキャリアパスの選択肢を得ることができます。当初想定していなかった分野での才能を発見したり、新しい興味を見つけたりすることで、より充実したキャリアを構築することが可能になります。

適性の発見と自己理解

多様な業務経験を通じて、従業員は自分の強み、弱み、興味、価値観をより深く理解することができます。これは、長期的なキャリア計画の策定や、個人的な成長目標の設定において極めて重要な要素です。

社内ネットワークの構築

ジョブローテーションにより、従業員は組織内の様々な部署や階層の人々との関係を構築することができます。これらの人的ネットワークは、日常業務の効率化、問題解決の迅速化、新しい機会の発見など、様々な場面で価値を発揮します。

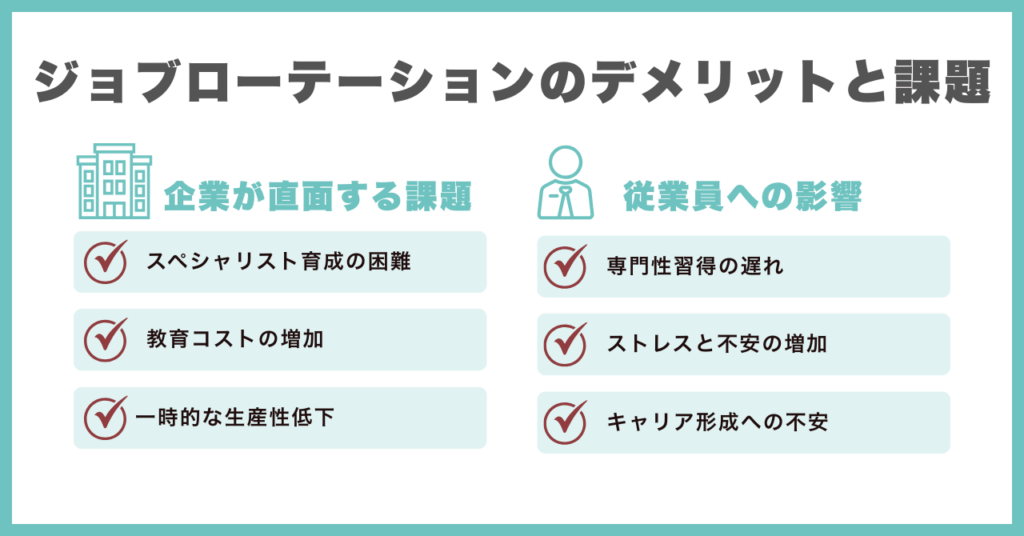

ジョブローテーションのデメリットと課題

ジョブローテーションは多くのメリットを提供する一方で、適切に管理されない場合には深刻なデメリットや課題を生み出す可能性があります。

企業が直面する課題

スペシャリスト育成の困難

ジョブローテーションの最も大きな課題の一つは、深い専門性を持つスペシャリスト人材の育成が困難になることです。定期的な配置転換により、従業員が特定の分野で深い専門知識や技術を習得する機会が制限され、結果として「広く浅い」知識しか身につかない可能性があります。

現代のビジネス環境では、AI、データサイエンス、サイバーセキュリティなど、高度な専門性を要求される分野が急速に拡大しています。これらの分野では、数年程度の経験では十分な専門性を身につけることは困難であり、長期間の集中的な学習と実践が必要です。

教育コストの増加

ジョブローテーションの実施には、通常の人材育成よりも高い教育コストが必要となります。新しい配属先での業務習得のための研修、メンター制度の運用、適応期間中の生産性低下の補償など、様々な追加コストが発生します。

特に、専門性の高い業務や複雑なシステムを扱う部署への配属では、十分な業務習得までに長期間を要し、その間の教育投資は相当な規模になります。

一時的な生産性低下

新しい部署に配属された従業員は、業務に慣れるまでの期間、従来の生産性を維持することが困難です。この適応期間中は、配属先の部署全体の生産性が一時的に低下する可能性があります。

特に、繁忙期や重要なプロジェクトの実行期間中にジョブローテーションを実施した場合、その影響は深刻になる可能性があります。

従業員への影響

専門性習得の遅れ

従業員個人の視点から見ると、ジョブローテーションにより特定分野での専門性習得が遅れる可能性があります。同世代の他社の従業員が一つの分野で深い経験を積んでいる間に、ジョブローテーション経験者は複数の分野を浅く経験することになり、専門性の観点では競争劣位に陥る可能性があります。

ストレスと不安の増加

定期的な環境変化は、多くの従業員にとって大きなストレス要因となります。新しい業務の習得、人間関係の再構築、異なる組織文化への適応など、様々な変化への対応が求められ、心理的な負担が増加します。

特に、変化に対する適応力が低い従業員や、安定した環境を好む従業員にとって、強制的なジョブローテーションは深刻なストレス源となる可能性があります。

キャリア形成への不安

ジョブローテーションにより、従業員が自分のキャリアパスを明確に描くことが困難になる場合があります。特に、明確な専門分野や将来の目標を持つ従業員にとって、組織主導の配置転換は自分のキャリア計画との齟齬を生み出す可能性があります。

現代的な課題

ジョブ型雇用との整合性

近年、多くの企業がジョブ型雇用の導入を検討しており、これはジョブローテーション制度との整合性において新たな課題を提起しています。ジョブ型雇用では、明確に定義された職務に対して人材を配置し、その職務での専門性向上を重視します。

一方、ジョブローテーションは、職務を超えた幅広い経験を重視するメンバーシップ型雇用の考え方に基づいています。この二つのアプローチの整合性を図ることは、現代の人事制度設計における重要な課題となっています。

専門性重視の市場動向

グローバル化とデジタル化の進展により、労働市場では専門性の高い人材への需要が急速に高まっています。特に、IT、データサイエンス、デジタルマーケティングなどの分野では、深い専門知識と豊富な実務経験を持つ人材が高く評価されています。

このような市場動向の中で、ジョブローテーションにより育成されたジェネラリスト人材の市場価値が相対的に低下する可能性があります。

効果的なジョブローテーションの実施方法

ジョブローテーション制度の成功は、その設計と実施方法に大きく依存します。前章で述べたデメリットや課題を最小化し、メリットを最大化するためには、戦略的で体系的なアプローチが不可欠です。

導入前の準備

目的と目標の明確化

ジョブローテーション制度の導入において最も重要なのは、その目的と目標を明確に定義することです。単に「人材育成のため」という曖昧な目的ではなく、具体的で測定可能な目標を設定する必要があります。

例えば、「5年以内に管理職候補者の80%が3つ以上の部署での経験を持つ」「部署間の連携プロジェクトの成功率を30%向上させる」「従業員エンゲージメントスコアを15%向上させる」といった具体的な数値目標を設定することが重要です。

また、組織の戦略的ニーズと整合した目的設定も不可欠です。例えば、デジタル変革を推進する企業であれば、「IT部門と事業部門の相互理解を深め、デジタル化プロジェクトの成功率を向上させる」といった戦略的目的を設定することが考えられます。

対象者の選定基準

ジョブローテーションの対象者選定は、制度の成功を左右する重要な要素です。全従業員を対象とするのではなく、明確な基準に基づいて適切な対象者を選定することが重要です。

一般的な選定基準には、年齢や勤続年数による基準があります。通常、入社3~10年程度の若手から中堅社員が主な対象となります。この時期は、基礎的なビジネススキルを身につけつつ、将来のキャリア方向性を模索する重要な段階であり、多様な経験が最も効果的に活用される時期です。

次に、能力や適性による基準があります。基本的な業務遂行能力、学習意欲、適応力、コミュニケーション能力などを評価し、ジョブローテーションから最大の効果を得られる可能性の高い人材を選定します。

さらに、本人の意向と希望も重要な選定基準となります。強制的なローテーションではなく、本人の成長意欲と合致した形で実施することで、より高い効果が期待できます。

実施プロセス

配属先の決定方法

配属先の決定は、ジョブローテーション制度の核心的なプロセスです。この決定には、科学的で体系的なアプローチが必要です。

まず、各従業員の現在のスキルセット、経験、強み、改善点を詳細に分析します。これには、上司による評価、360度評価、スキルアセスメント、本人の自己評価などを活用します。また、将来のキャリア目標や希望についても詳しくヒアリングを行います。

次に、各部署の業務内容、必要なスキル、学習機会、受け入れ体制を詳細に分析します。どのような経験やスキルを提供できるか、どのような人材を求めているかを明確にします。

これらの情報を基に、従業員の成長ニーズと部署の提供可能な学習機会をマッチングします。この際、単に不足スキルを補うだけでなく、強みをさらに伸ばす機会や、新しい可能性を探る機会も考慮します。

教育・研修プログラム

ジョブローテーションの効果を最大化するためには、体系的な教育・研修プログラムが不可欠です。このプログラムは、配属前、配属中、配属後の各段階で適切な支援を提供する必要があります。

配属前の準備研修では、新しい部署の業務内容、組織構造、文化、主要な関係者について詳しく説明します。また、その部署で成功するために必要なスキルや知識について事前学習の機会を提供します。

配属中の継続的な研修では、業務に直結するスキル向上のための実践的なトレーニングを提供します。また、定期的な振り返りセッションを実施し、学習の進捗状況や課題を確認し、必要に応じて追加的な支援を提供します。

メンター制度の活用

ジョブローテーションの成功には、適切なメンタリング体制が重要な役割を果たします。新しい環境での適応を支援し、効果的な学習を促進するために、経験豊富なメンターを配置することが推奨されます。

メンターの選定においては、業務的な指導能力だけでなく、人材育成への意欲、コミュニケーション能力、ローテーション制度への理解などを総合的に評価します。

メンターの役割は多岐にわたります。業務指導、組織文化の説明、人間関係の構築支援、キャリア相談、問題解決の支援などが含まれます。

成功のためのポイント

従業員の意向尊重

ジョブローテーション制度の成功には、従業員の主体的な参加と積極的な取り組みが不可欠です。そのためには、従業員の意向や希望を適切に尊重し、制度設計に反映させることが重要です。

まず、ローテーション対象者の選定において、本人の意向を重要な要素として考慮します。強制的な参加ではなく、本人の成長意欲と合致した形で実施することで、より高い効果が期待できます。

適切な期間設定

ローテーション期間の設定は、制度の効果を大きく左右する重要な要素です。適切な期間設定により、十分な学習効果を確保しつつ、多様な経験機会を提供することが可能になります。

期間設定においては、業務の複雑さ、習得すべきスキルの内容、個人の学習能力、組織のニーズなどを総合的に考慮します。一般的には2~3年が適切とされていますが、状況に応じて柔軟に調整することが重要です。

評価制度との連携

ジョブローテーション制度の効果を最大化するためには、人事評価制度との適切な連携が不可欠です。ローテーション経験が適切に評価され、キャリア発展に反映される仕組みを構築することが重要です。

まず、ローテーション期間中の評価基準を明確に定義します。新しい環境での適応力、学習意欲、成長度合い、貢献度などを適切に評価する基準を設定し、公平で透明性の高い評価を実施します。

ジョブローテーション導入時の注意点

ジョブローテーション制度の導入と運用においては、様々な落とし穴や課題が存在します。これらの注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることで、制度の失敗を防ぎ、期待される効果を確実に実現することができます。

制度設計における注意点

明確な目的設定の重要性

ジョブローテーション制度の失敗の最も大きな原因の一つは、目的の曖昧さです。「人材育成のため」「組織活性化のため」といった抽象的な目的では、具体的な制度設計の指針が得られず、効果測定も困難になります。

明確な目的設定においては、まず組織の戦略的ニーズを詳細に分析することが重要です。将来的にどのような人材が必要なのか、現在の人材にはどのような能力が不足しているのか、組織としてどのような課題を解決したいのかを具体的に特定します。

適切な期間設定の考慮事項

ローテーション期間の設定は、制度の効果を大きく左右する重要な要素ですが、多くの組織で適切な期間設定に苦慮しています。期間が短すぎると十分な学習効果が得られず、長すぎると他の部署での経験機会が制限されます。

期間設定においては、業務の複雑さと習得に要する時間を慎重に分析することが重要です。単純な業務であれば1年程度でも十分な経験を積むことができますが、高度な専門知識を要する業務では3年以上の期間が必要な場合もあります。

運用における注意点

従業員とのコミュニケーション

ジョブローテーション制度の運用において、従業員との適切なコミュニケーションは成功の鍵となります。制度の目的、プロセス、期待される成果について、従業員に十分に理解してもらうことが重要です。

まず、制度導入時には全社的な説明会を実施し、ジョブローテーションの意義と価値について詳しく説明します。単なる人事異動ではなく、従業員の成長と組織の発展のための戦略的投資であることを明確に伝えます。

継続的なサポート体制

ジョブローテーション制度の成功には、従業員への継続的なサポートが不可欠です。新しい環境での適応は多くの従業員にとって大きな挑戦であり、適切な支援がなければ制度の効果は大幅に減少します。

サポート体制の構築においては、まずメンター制度の整備が重要です。経験豊富で指導能力の高いメンターを配置し、業務指導だけでなく、心理的な支援も提供します。

柔軟な制度運用

ジョブローテーション制度の運用においては、硬直的なルールの適用ではなく、状況に応じた柔軟な対応が重要です。個人の適性、組織のニーズ、事業環境の変化などに応じて、制度を柔軟に調整することが成功の鍵となります。

例えば、特定の部署で優れた成果を上げている従業員については、予定よりも期間を延長することを検討します。また、適応に困難を感じている従業員については、追加的な支援を提供したり、配属先を変更したりすることも必要です。

まとめ

本記事では、ジョブローテーション制度の本質的な価値と効果的な活用方法について、人事責任者や経営者の皆様に向けて詳しく解説してまいりました。変化の激しい現代のビジネス環境において、ジョブローテーションは単なる伝統的な人事制度ではなく、組織の持続的な成長と競争力向上を実現するための戦略的な投資として再評価されるべき制度です。

ジョブローテーションの最大の価値は、多様な経験を通じて従業員の総合的な能力を向上させ、組織全体の柔軟性と適応力を高めることにあります。特に、急速な技術革新やビジネスモデルの変化が常態化している現代において、変化に柔軟に対応できる人材の育成は、組織の生存と発展にとって不可欠な要素となっています。

しかし、ジョブローテーション制度の成功は、その設計と運用に大きく依存します。明確な戦略的目的の設定、適切な対象者の選定、効果的な実施プロセスの構築、継続的な改善の仕組みなど、多くの要素を総合的に考慮した体系的なアプローチが必要です。また、組織の特性や文化、事業環境に応じた柔軟な制度設計と運用が、制度の効果を最大化する鍵となります。

人事責任者や経営者の皆様には、ジョブローテーション制度を単なる人材育成手法として捉えるのではなく、組織変革と競争力向上のための戦略的ツールとして活用していただきたいと考えます。そのためには、短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点に立った投資として制度を位置づけ、継続的な改善と発展を図ることが重要です。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。