本当はこれが理由だった?離職の本音とは|離職率を減らすヒント

次々と従業員が離職することに、お悩みの方も多いのではないでしょうか?離職に至る原因は、企業にあるケースも少なくありません。「あの人は仕事ができないから」「個人的な事情なのだろう」など、離職の原因が個人にあることにこだわり続けると、より働きやすい職場に変えるチャンスを逃します。採用がうまくいかず、経営が傾く結果につながりかねません。

企業をより良くするヒントは、従業員が離職する本音に隠されています。この記事では離職をテーマとして、離職につながる理由はなにか、離職しにくい職場をつくるポイントを含めて解説します。離職者の増加に悩む企業は、ぜひお読みください。

なお人員の確保という観点では、選考辞退も大きな課題です。こちらは「本当はこれが理由だった?選考辞退の本音とは ~面接から内定承諾までの魅力づけのポイント~」記事をご参照ください。

【このシリーズを読んでほしい人!】

・次々と人が辞めていき、困っている企業の経営者や人事部門、管理職

・なぜ従業員が離職するのか、理由がわからず困っている経営者や人事部門、管理職

・離職率を下げ、働きやすい会社にしたいと思っている経営者や人事部門、管理職

【このシリーズを読むことでのベネフィット】

・従業員が離職を選ぶ理由がわかる

・離職率が高い会社のデメリットがわかる

・離職しにくい会社に変える方法(改善策)やポイントがわかる

目次

- いまの日本の離職率はどのくらい?

- 貴社が従業員の離職を防ぐべき3つの理由

- 従業員が離職してしまう4つの理由

- 離職者を減らす第一歩は現実を正しく知ること

- 離職防止の対策【人間関係】

- 離職防止の対策【職場環境】

- 離職防止の対策【労働条件】

- 「すごい人事コンサルティング」を活用して従業員が離職しにくい企業に変えよう

いまの日本の離職率はどのくらい?

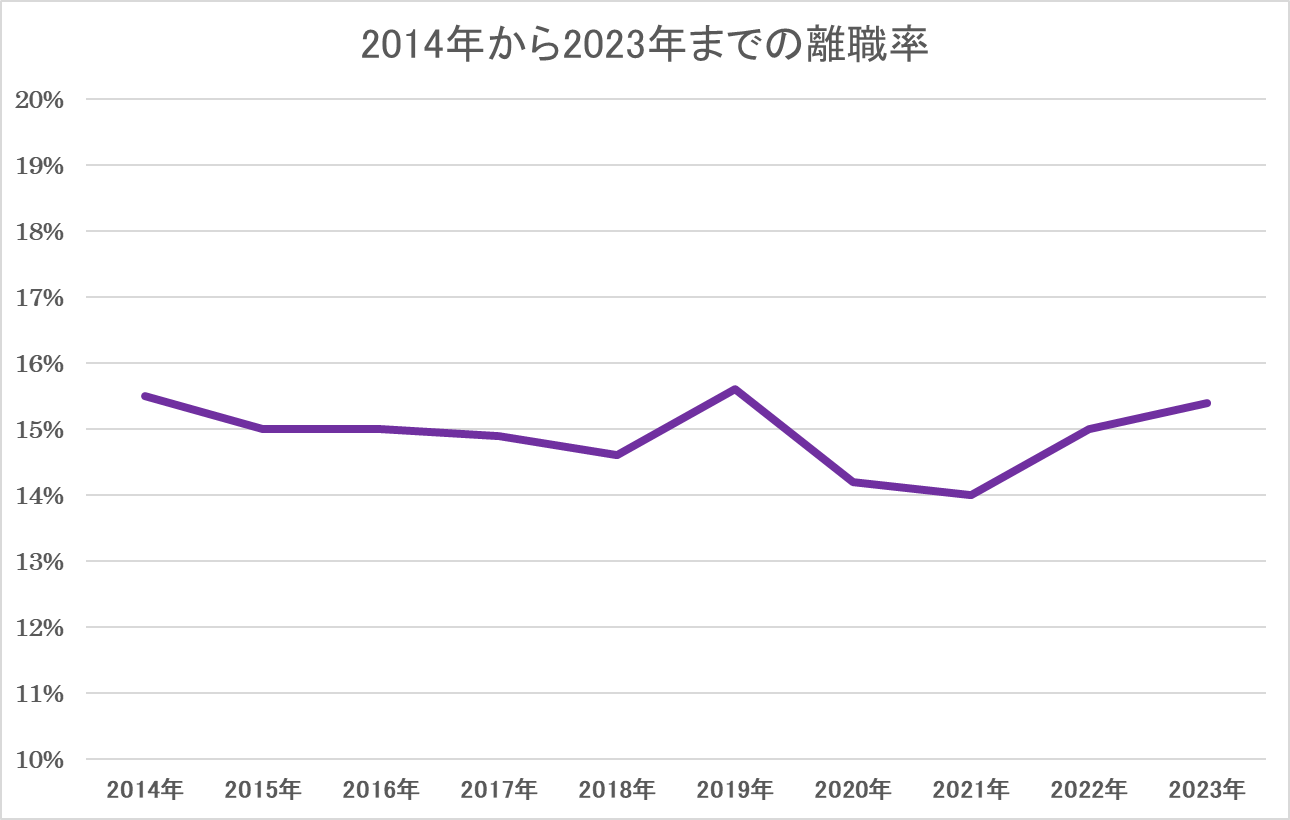

日本における離職率は、厚生労働省「雇用動向調査結果」により公表されています。離職率はコロナ禍の前後を問わず、14%~16%の範囲で推移しています。新型コロナウイルスの影響を受けた2020年と2021年はやや低下していますが、劇的に下がったとまでは言えません。

| 年 | 離職率(男女計) | 男性の離職率 | 女性の離職率 |

| 2014年 | 15.5% | 13.2% | 18.4% |

| 2015年 | 15.0% | 13.0% | 17.7% |

| 2016年 | 15.0% | 13.0% | 17.6% |

| 2017年 | 14.9% | 13.0% | 17.3% |

| 2018年 | 14.6% | 12.5% | 17.1% |

| 2019年 | 15.6% | 13.4% | 18.2% |

| 2020年 | 14.2% | 12.8% | 15.9% |

| 2021年 | 14.0% | 12.8% | 15.3% |

| 2022年 | 15.0% | 13.3% | 16.9% |

| 2023年 | 15.4% | 13.8% | 17.3% |

「思ったよりも離職率が高い」と思った方も、多いのではないでしょうか?令和の日本において、離職は珍しいことではありません。

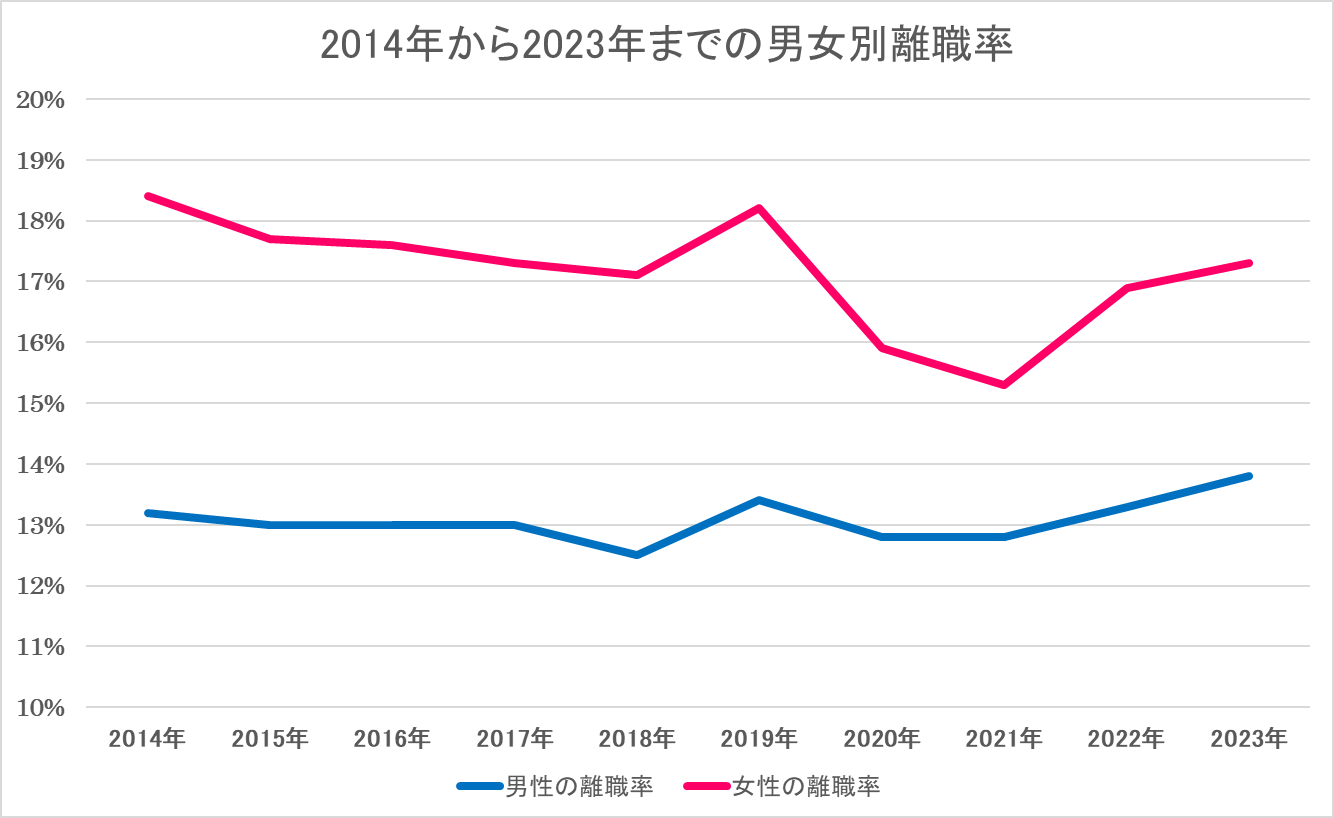

男女別に見ると、どの年も男性より女性の離職率が高くなっています。男性の離職率は12%~14%で推移していることに対し、女性は15%~19%となっており、年ごとの変動も大きくなっています。

貴社が従業員の離職を防ぐべき3つの理由

令和は人手不足が深刻で、求職者よりも求人数が多い時代です。「離職されても新たに採用すれば良い」という考えで採用活動に臨むと、採用難という現実の壁に直面するでしょう。

このほかにも、貴社が離職を防ぐべき理由は3つあります。それぞれの理由を確認し、離職者を減らす取り組みを進めましょう。

採用・教育コストがかかる

離職により生じた欠員は新たに採用して埋めなければならず、採用後は教育のコストもかかります。経験者を採用する場合でも、自社のビジネスルールに沿った業務を遂行するための教育が必要です。未経験の従業員には業務の基礎から丁寧に教える必要があるため、独り立ちするまでには期間を要します。

人材の採用・教育のコストがかかることは、離職を防ぐべき主な理由に挙げられます。もし新たに採用した人材が短期間で離職してしまうと、費やしたコストが無駄になってしまいます。

既存社員への負担が増える

従業員が離職したからといって、顧客からの発注量や仕事の量が減るわけではありません。離職者が担っていた業務は、他の社員が担当することになります。おのずと既存社員への負担は増えるでしょう。

ギリギリの人数で業務を行っている企業は、特に注意が必要です。業務を減らす取り組みを行わないと残った社員はキャパオーバーとなり、堰を切ったように退職が相次ぐ事態につながりかねません。

企業のイメージが悪化する

従業員が相次いで離職する、あるいは定着しない会社は、社内に何らかの問題を抱えている場合が多いです。離職後、口コミサイトなどに貴社のマイナス評価を書きこまれるかもしれません。

そもそも転職を希望する人が広く共有する情報の一つに、「いつも求人募集している会社は人の入れ替わりが激しい」があります。次々と従業員が離職すると、貴社のイメージは悪化しかねません。

従業員が離職してしまう4つの理由

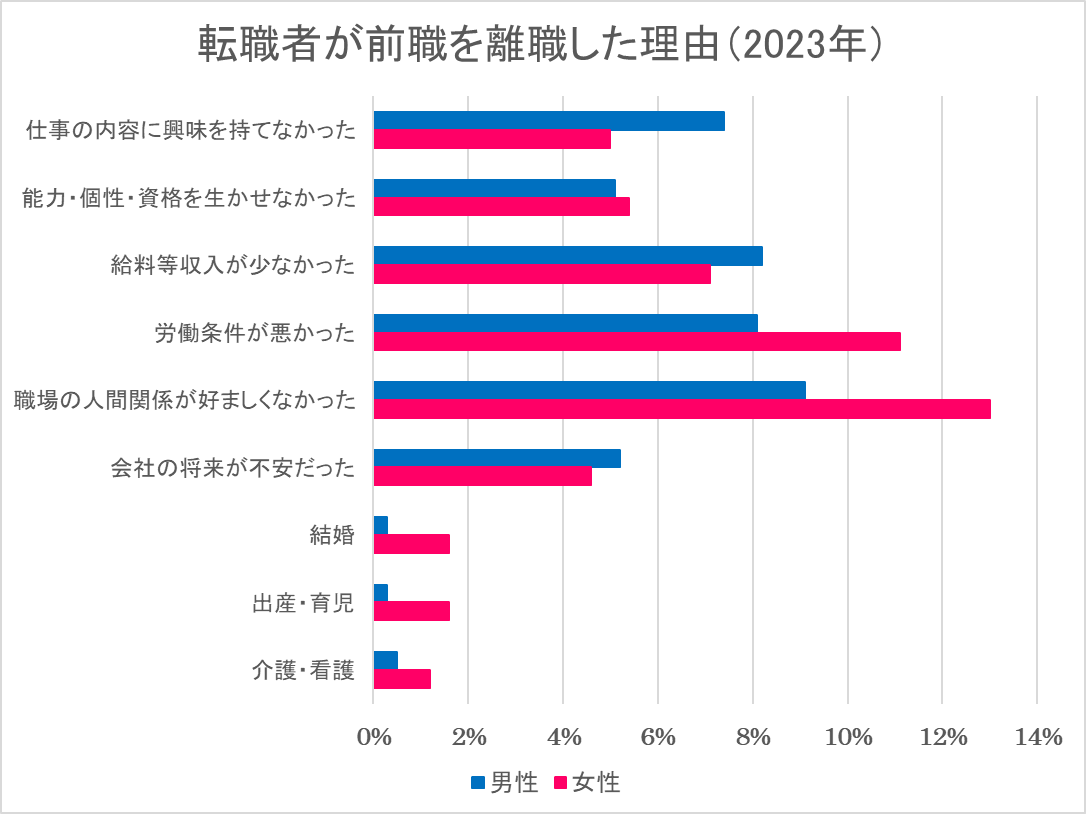

厚生労働省が公表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」では、転職した方に対して、前職を離職した理由についても公表しています。主な離職理由を、以下に挙げました。

| 離職理由 | 男性 | 女性 |

| 仕事の内容に興味を持てなかった | 7.4% | 5.0% |

| 能力・個性・資格を生かせなかった | 5.1% | 5.4% |

| 給料等収入が少なかった | 8.2% | 7.1% |

| 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 8.1% | 11.1% |

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 9.1% | 13.0% |

| 会社の将来が不安だった | 5.2% | 4.6% |

| 結婚 | 0.3% | 1.6% |

| 出産・育児 | 0.3% | 1.6% |

| 介護・看護 | 0.5% | 1.2% |

離職理由は人それぞれということがわかります。男性の離職理由は多種多様であることに対し、女性は労働条件と人間関係の理由が突出することに注目してください。

ここからは「令和5年雇用動向調査結果の概況」をもとに、従業員が離職を選ぶ4つの理由を解説します。

イメージしていた仕事内容と違う

入社後に希望する仕事内容と異なることがわかった場合、従業員が持つ貴重なスキルを仕事で活かせないかもしれません。仕事内容に興味を持てなければ、仕事への意欲を失うおそれもあります。

入社前に抱いていたイメージとの相違を直接の原因として、離職につながるケースは代表的です。また与えられた仕事をしながら希望する仕事に関するスキルを磨き、能力がアップした時点で離職に踏み切る従業員もいるかもしれません。

労働条件や給与・待遇に問題がある

労働条件や給与・待遇の問題は、離職に直結する原因の一つです。代表的なデメリットは、以下のとおりです。

・募集時よりも悪い条件で働かせると、従業員は企業に不信感を抱く

・労働条件が悪いと、ワーク・ライフ・バランスの実現や、育児・介護との両立が困難になる

・給与が低いと、「ワーキングプア」などの生活苦に陥る

令和の時代、「やりがいさえあれば、労働条件が多少悪くても働き続けてくれる」考えは通用しません。従業員にも家族があり、日々の生活もかかっています。「この会社で働き続けることは困難」と感じたならば、躊躇なく離職を選ぶかもしれません。

職場環境が悪く、トラブルが絶えない

働きにくい環境の職場は、従業員にとってストレスです。ほとんどの従業員は、以下に該当する職場を忌避するでしょう。

・縦割りの組織で、社内の風通しが悪い

・挨拶が無い

・常に怒号が飛び交う

・目標を達成できないと問答無用で詰められる

・顧客や取引先とのトラブルが絶えない

・特定の従業員のみ優遇(えこひいき)する

いずれかの項目に該当する企業は、速やかに職場環境の改善に取り組まないと従業員の離職につながってしまいます。状況によっては、雪崩を打つように離職者が増える事態に陥りかねません。

キャリアアップや年収の増加が期待できない

キャリアアップや年収の増加が期待できないことも、離職の理由に挙げられます。従業員は「この会社で働き続けていても、将来の希望が持てない」と感じるためです。また上司との何気ない会話から、会社の将来性が無いことに気づくかもしれません。

「食べるためだけに働く」ことを、苦痛に感じる従業員も多いでしょう。「キャリアや年収は現状で頭打ち」「より良い未来が見えない」と思った従業員は、離職に向けて動き出すかもしれません。

離職者を減らす第一歩は現実を正しく知ること

貴社から離職者を減らすためには、現実を正しく知ることが重要です。4つの項目を通して離職に関する現実を把握し、適切な施策を取るための情報を入手してください。

自社の離職率を算出し、業界平均の離職率と比較する

まず自社の離職率がどの程度あるか、年ごとに算出するところから始めるとよいでしょう。離職者数を在籍者数で割ると、離職率を算出できます。

さきに紹介した厚生労働省「雇用動向調査結果」では、産業別の離職率も公表しています。自社の離職率が業界平均よりも高い場合は、離職者を減らす取り組みを早急に始めることが求められます。

従業員の本音を把握する

離職率を減らすうえで、従業員の本音を知ることは有効です。もっとも、従業員は会社に対して本当のことを言いにくいと感じがちですから、本音を引き出すには工夫が必要です。以下の項目は、本音を知る方法の一つです。

・無記名で回答できるアンケートを用意する

・在籍する従業員に対して、すでに退職した従業員に関することをたずねる

・第三者に調査を依頼し、個々の回答も第三者で保管する(自社の人事考課に用いない)

従業員にとって、本音を回答したことにより不利益な扱いを受けることはなんとしても避けたい事態です。本音を知るためにはこの点を考慮し、従業員の不安を払拭する調査方法を考案する必要があります。会社に対する満足度調査の体裁にすることは、一つの方法です。

離職しやすい層の特定と、勤続年数が長い従業員との比較

離職者を分析すると、離職しやすい層が見えてきます。同時に、勤続年数が長い層も見えてくるでしょう。両方をよく分析することで、以下の項目を可視化できます。

・離職者が持つ、職場への不満

・勤続年数が長い層が感じている、職場に満足する点

働きやすい職場づくりには、不満を減らし満足度を向上させることが求められます。分析した結果をもとに、より良い職場づくりに役立てましょう。

離職理由から自社の課題を分析する

さまざまな方法で入手した「貴社の離職理由」をもとに、課題を分析しましょう。多数の課題が挙がる場合は、優先順位をつけて対応してください。

とりわけ多くの離職者が課題として挙げた項目は、早急に改善に向けた取り組みを始める必要があります。改善したからといって離職者が戻ってくるわけではありませんが、いま貴社に在籍する従業員が離職しにくくする効果は期待できます。離職者が続出する事態を招かないためにも、しっかり分析して改善に取り組みましょう。

離職防止の対策【人間関係】

従業員の離職防止にあたり、良好な人間関係の構築は重要です。2つの観点から、どのような対策を取るべきか解説します。

会話や相談がしやすく、お互いに信頼し合える人間関係づくり

仕事をしていると、誰でも困ったり、悩んだりすることはあります。気軽な会話や相談ができる関係性を作ることで悩みやストレスが軽減し、解決に向けた行動を起こしやすくなるでしょう。仕事はチームワークで行うものですから、お互いに信頼し合える関係づくりも重要です。

一方で以下のような職場では、人間関係の悪さが業務の進行を阻害しかねません。

・気に入らない発言があると怒鳴りつける

・無視する

・依頼された仕事を正しく行わない

・わざと嘘を教える

・陰口が横行する

このような職場から逃れるため、離職を選ぶケースも少なくありません。

管理職の教育・意識改革

従業員の離職は、上司となる管理職に原因があるケースも少なくありません。一例をみていきましょう。

・「怒る」と「叱る」の区別がつかず、気に入らないことがあるとすぐに感情的になって怒る

・従業員のプライベートに関して不適切な言動を行う

・改善すべき項目があるのに、本人に指摘できない

・特定の従業員のみ差別、または優遇する

特定の管理職だけ従業員の離職が多いと、この可能性は高まります。そもそも従業員の能力を引き出すことは、管理職が担うべき仕事の一つです。

従業員の離職を防ぐためには、管理職への教育や意識改革も必須です。コーチングは、一つの方法に挙げられます。もっとも離職の防止に役立つ方法を頭で理解するだけでは、管理職として不十分です。現場で実践し成果をあげるまで取り組み続けましょう。

離職防止の対策【職場環境】

従業員の離職を防ぐうえで、職場環境にはさまざまな改善ポイントがあります。ここでは4つの項目を取り上げ、必要な対策を解説します。

社内コミュニケーションの活性化と帰属意識の醸成

従業員は社内の居場所が多くなるほど、離職しにくくなります。さまざまな部署に知り合いが増えれば、仕事も進めやすくなるでしょう。所属する部門だけでなく、他部門にも知り合いを増やす取り組みが求められます。効果をあげやすい取り組みの例を、以下に挙げました。

・全社規模の交流会

・クラブ活動

・部門を横断するプロジェクトの実施

・社内SNSの活用

従業員の居場所や活躍できる場所を多く設けることで、「誰かの役に立っている」という気持ちや帰属意識が醸成されます。離職を防ぐうえでも有効です。

労働時間の適正管理や休暇取得の推進

長時間労働は、それ自体が離職の原因です。過労が原因で病気となり、やる気があっても離職を余儀なくされるかもしれません。

そもそも残業時間は原則として月45時間、年間で360時間に制限されており、違反すると罰則を科されるおそれがあります。法令遵守と従業員の健康を守るためにも、労働時間の適正な管理は必須です。

また厚生労働省は、休暇の取得も推進しています。特に有給休暇は、毎年5日間を確実に取得させなければなりません。従業員の満足度を上げるためにも、休暇を取りやすい風土をつくりましょう。「ボランティア休暇」「リフレッシュ休暇」「ライフサポート休暇」「エフ休暇」など、従業員の希望に応じた休暇制度を設けることもおすすめです。

福利厚生の充実

会社を選ぶ際に、福利厚生を重視する従業員も一定数います。エフアンドエムネット株式会社は「労務SEARCH」において福利厚生に関するアンケート調査を行い、2024年12月3日に調査結果を公表しました。従業員に人気の福利厚生は、以下のとおりです。

・人間ドック・健康診断の補助

・住宅手当・家賃補助

・リフレッシュ休暇

・社員食堂

・資格取得支援・スキルアップ

さまざまなニーズにこたえるためには豊富なメニューの準備が必要と思いがちですが、必ずしもそうではありません。近年では価値観やニーズの多様化に伴い、個々の従業員が求める福利厚生を自ら選ぶ「カフェテリアプラン」もよく使われているためです。旅行やレジャー、スキルアップに加えて、冠婚葬祭や引っ越し、エステなど、選択可能なメニューの豊富さは魅力的です。

福利厚生を上手に活用することで、従業員の満足度をアップできます。貴社の魅力を高めるうえで、コストを抑えながら福利厚生を充実させることは重要です。

心理的安全性を確保する

「従業員は大人なのだから、言うべきことはきちんと言えるはず」と思い込んでいませんか?従業員があなたにきちんと話せるのは、「自分の考えを(組織として受け入れるかどうかは別として)認めてもらえる」など、心理的安全性を確保できる前提があるためです。「無知」「無能」「邪魔」「批判的」などと思われたり、話をまともに取り合わない態度を取られた従業員は、積極的に話をしなくなります。

この解決には、心理的安全性の確保が不可欠です。どのような意見でも否定せず、しっかり耳を傾けましょう。この取り組みにより意見を率直に言い合うことができ、仕事をより良く進めることが可能です。企業の発展につながる取り組みも進めやすくなるでしょう。

離職防止の対策【労働条件】

離職の防止には、労働条件の改善も必要です。3つの項目をとおして、対策のポイントをご確認ください。

柔軟な働き方ができる労働条件の整備

女性の社会進出や高齢化社会の進展、ライフスタイルの多様化などにより、企業には柔軟な働き方の実現が求められています。以下は従業員から寄せられやすい要望です。対応できるよう、労働条件を整備しておきましょう。

・子どもの通園や親の介護に対応するための時短勤務

・出産や介護を行うための休暇

・地方でも都会の企業に在籍して働けるリモートワークの制度

優れた能力を持つ従業員がフルタイムで働けないことを理由に離職することは、企業にとって大きな損失です。代わりの従業員を採用できないかもしれません。人的資産を失わないためにも、従業員に寄り添う柔軟な働き方の実現は重要です。

評価制度や運用方法を見直す

適正な評価は従業員の納得感を高めるとともに、離職を防ぐことにも寄与します。優れた従業員が高い評価を得られることに、不満を述べる方は少ないでしょう。これは恣意的な評価が従業員の不満を生みやすく、モチベーションを下げ離職のリスクを上げる要因であることと対照的です。

評価制度を見直す際には、「上司は完璧ではない」という前提に立つことが重要です。評価者と評価される方が十分に話し合うことは、適切な評価に欠かせない要件の一つです。加えて360度評価など、上司以外の従業員による視点を取り入れた評価も活用して、公平な評価を実現しましょう。

スキルの向上やキャリアアップを支援する

常に成長したいと思う従業員は多いです。スキルの向上やキャリアアップは離職を防ぐだけでなく、従業員全体の能力向上にもつながります。一方で、以下の不安を抱える従業員も多いでしょう。

・日々の業務が忙しく、時間が無い

・お金が不足しており、スキルアップに要する費用を捻出しにくい

・機器の操作などを練習したいが、機器が高価で購入できず、練習場所も確保できない

・身につけた技術やスキルが業務で活かせるか不安

会社は従業員が持つスキルを、自社の資産と捉えることが重要です。個々の従業員が抱える悩みや課題を丁寧に聞き取り、従業員に合った支援を行いましょう。通信講座や試験費用の補助は、代表的な方法です。また中長期的なキャリアプランについて、従業員とともに考えることも重要です。

「すごい人事コンサルティング」を活用して従業員が離職しにくい企業に変えよう

従業員の離職を防ぐうえで、強力な引き止めは通用しません。従業員が自ら「この会社で働き続けたい」と思う雰囲気と体制づくりが重要です。従業員と真摯に向き合い、安心して働ける職場をつくりましょう。

弊社では「すごい人事コンサルティング」サービスを提供しています。さまざまな企業と接したコンサルタントの視点から貴社の課題を見つけ、解決に向けた提案と支援をいたします。離職を防ぐ効果的な取り組みを発見したい企業は、ぜひ弊社にご相談ください。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。