【人事必見】高卒採用の教科書|スケジュールと法律・ルール完全ガイド

近年、深刻化する人手不足を背景に、多くの企業が採用戦略の見直しを迫られています。その中で、これまで大卒採用を主軸としてきた企業も、新たな人材獲得のチャネルとして「高卒採用」に大きな注目を寄せるようになりました。若く、柔軟な思考を持つ高卒人材は、企業の未来を担う貴重な原石であり、その採用は事業の持続的な成長に不可欠な要素となりつつあります。

本記事では、高卒採用を初めて行う人事担当者や経営者の方々に向けて、複雑な高卒採用の全体像を体系的に解説します。具体的なスケジュールや守るべき法律・ルールはもちろんのこと、求人票の作成、応募前職場見学の実施、面接での質問術、そして内定後のフォローに至るまで、採用成功と入社後の定着率向上を実現するための具体的なノウハウを図解を交えながら、分かりやすくガイドします。

目次

- 高卒採用と大卒採用の決定的な違い

- 【図解】高卒採用の全体像:スケジュールと流れ

- 高卒採用で企業が守るべき「7つの重要ルール」

- 採用成功の鍵を握る「応募前職場見学」の進め方

- 採用面接で高校生の適性を見抜く質問術

- 一次募集で採用できなかった場合の「二次募集」戦略

- 内定辞退と早期離職を防ぐ「内定者フォロー」と「定着支援」

- まとめ

高卒採用と大卒採用の決定的な違い

高卒採用を成功させるための第一歩は、大卒採用との根本的な違いを正確に理解することです。この二つの採用活動は、単にターゲットとなる学歴が異なるだけでなく、そのプロセスやルールにおいて大きな隔たりがあります。最も大きな違いは、採用活動における「自由度」と言えるでしょう。

採用活動の「自由度」の違いを理解する

大卒採用の場合、企業は比較的自由に採用スケジュールを組み、ナビサイトや自社サイト、合同説明会など多様なチャネルを通じて学生にアプローチします。学生側も、自身の判断で複数の企業に応募し、内定後も就職活動を続けることが一般的です。つまり、企業と学生が直接、かつ双方向的にコミュニケーションを取りながら進められる、自由度の高い市場が形成されています。

一方、高卒採用は、行政(厚生労働省・ハローワーク)、主要経済団体、そして全国高等学校長協会(全高長)の三者間で定められた厳格なルールとスケジュールに則って進められます。これは「三者間ルール」と呼ばれ、高校生の学業を最優先し、公正な就職機会を確保することを目的としています。そのため、企業は決められた期間内に、決められた手順でしか採用活動を行うことができず、その自由度は大きく制限されます。

主流となる「学校斡旋」と「自己開拓」

高卒採用の具体的な手法は、大きく「学校斡旋」と「自己開拓」の二つに分けられますが、その主流は圧倒的に「学校斡旋」です。

学校斡旋は、企業がハローワークを通じて学校に求人票を提出し、学校の進路指導教諭が生徒に企業を紹介、推薦するという仕組みです。生徒と企業の間のやり取りは、職場見学の申し込みから内定通知に至るまで、原則として全て学校が仲介します。これは、未成年である高校生を保護し、学業への影響を最小限に抑えるための重要な仕組みです。

自己開拓は、生徒自身が企業のウェブサイトや就職情報サイトなどを通じて求人を探し、直接応募する方法です。近年、高卒者向けの就職支援サービスも増えてきていますが、依然として自己開拓で就職活動を行う生徒は少数派です。多くの高校では、進路指導の観点から学校斡行を基本としています。

都道府県ごとに異なる「地域ルール」の存在

全国共通のルールに加えて、高卒採用には「地域ルール」という見過ごせない特徴があります。これは、各都道府県の労働局、教育委員会、経済団体などが協議し、その地域の実情に合わせて独自に定めている細則です。例えば、「一人一社制」の運用方法や、複数応募が可能になる時期などが、都道府県によって異なる場合があります。

全国に複数の事業所を持つ企業が高卒採用を行う際には、それぞれの事業所が所在する都道府県の地域ルールを個別に確認し、遵守する必要があります。この確認を怠ると、ルール違反とみなされ、その後の採用活動に支障をきたす可能性もあるため、細心の注意が求められます。

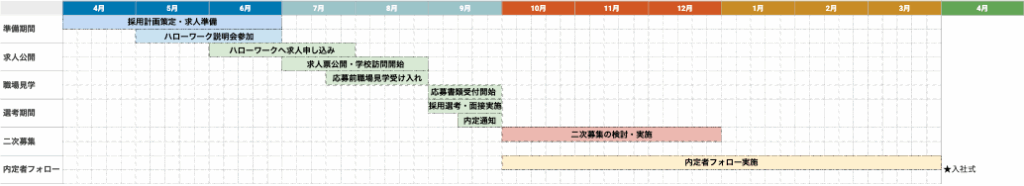

【図解】高卒採用の全体像:スケジュールと流れ

高卒採用は、前述の通り、行政・経済団体・学校組織の三者間で定められた厳格なスケジュールに沿って進められます。この年間スケジュールを正確に把握し、計画的に採用活動を行うことが、成功への第一歩となります。ここでは、企業側と高校生側、双方の視点から、採用活動の全体像と具体的な流れを解説します。

企業側の年間スケジュール(6月〜翌年4月)

企業側の採用活動は、6月1日のハローワークへの求人申込書の提出から本格的にスタートします。7月1日には求人情報が公開され、学校への訪問や求人票の送付が可能になります。そして、9月の選考解禁を経て、内定、入社準備へと進んでいきます。以下に、月ごとの主なアクションをまとめました。

| 時期 | 企業側の主なアクション | 補足事項 |

| 4月~5月 | ・管轄ハローワークの学卒求人説明会に参加 ・採用計画の策定(採用人数、募集職種、求める人物像の明確化) ・求人票の内容検討、会社案内パンフレット等の準備 | 説明会への参加が求人申込の条件となる場合があるため、必ず確認が必要です。 |

| 6月1日~ | ・ハローワークへ求人申込書を提出 | 7月1日の求人公開に間に合わせるため、 6月中旬までには提出を完了させることが望ましいです。 |

| 7月1日~ | ・ハローワークから求人票を受理 ・学校への求人票の提出、会社案内の送付 ・進路指導教諭への挨拶、推薦依頼(学校訪問) | この時期の学校訪問が、 後の応募者数に大きく影響します。 |

| 7月下旬~8月 | ・応募前職場見学の受け入れ | 生徒に自社を直接アピールできる唯一の機会です。 丁寧な対応を心がけましょう。 |

| 9月5日~ | ・学校から応募書類(全国高等学校統一応募用紙)の受付開始 | 沖縄県は8月30日から。 この時点ではまだ選考は開始できません。 |

| 9月16日~ | ・採用選考(面接など)の開始 ・採用内定の開始 | 選考から1週間以内に合否を通知することが 推奨されています。 |

| 10月~ | ・二次募集の検討・実施(採用計画未達の場合) ・内定者への情報提供(学校経由) | 一次募集で不採用となった生徒や、 進路変更した生徒がターゲットとなります。 |

| 11月~3月 | ・内定者フォロー(懇親会、社内報送付など) ・入社準備の案内 | 生徒との直接連絡は禁止です。 必ず学校を通じて行います。 |

| 4月1日 | ・入社式 | 新しい仲間を迎え入れ、 社会人としてのスタートをサポートします。 |

高校生側の就職活動スケジュール

一方、高校生は、3年生に進級する前から少しずつ就職への意識を高めていきます。夏休み期間中に企業研究と職場見学を行い、9月上旬に応募先を決定するというのが一般的な流れです。学校の先生や保護者と相談しながら、慎重に進路を選択していきます。

2年生の1月~3月: 三者面談などを通じて、卒業後の進路について考え始める。

3年生の4月~6月: 学校内で開催される就職ガイダンスや企業説明会に参加し、業界研究や自己分析を進める。

7月~8月(夏休み期間): 学校に届いた求人票を閲覧し、気になる企業の職場見学に参加。応募する企業を1社に絞り込む。

9月5日~: 学校を通じて、応募書類を企業に提出する。

9月16日~: 企業の採用選考(面接など)を受ける。

9月下旬~: 選考結果の通知を受け、内定が出れば就職活動を終了する。

10月~: 一次募集で内定が得られなかった場合、二次募集に向けて再度企業を探し、応募する。

全てを規定する「三者間ルール」とは?

これらのスケジュールを厳格に規定しているのが、前述の「三者間ルール」です。これは、戦後の混乱期に、一部の企業による青田買いや縁故採用が横行し、生徒の就職機会の不均衡や学業への支障が問題となったことを背景に、行政(厚生労働省・ハローワーク)、主要経済団体、全国高等学校長協会(全高長)の三者が協議して定めた、高校生の就職活動における申し合わせ事項です。

このルールの根底にあるのは、「生徒の学業優先」と「公正な採用選考の確保」という二つの理念です。企業側には、このルールを正しく理解し、遵守することが強く求められます。ルールを破った場合、ハローワークからの指導や、次年度以降の求人票受理が停止されるなどのペナルティが課される可能性もあります。

高卒採用で企業が守るべき「7つの重要ルール」

三者間ルールに基づき、高卒採用には企業が遵守すべき独自の重要ルールが複数存在します。これらのルールは、高校生の権利を守り、公正な採用選考を実現するために不可欠です。知らなかったでは済まされない重要な項目ばかりですので、一つひとつ正確に理解しておきましょう。

① 一人一社制:応募から内定までの基本ルール

高卒採用の最も特徴的なルールが「一人一社制」です。これは、応募解禁日である9月5日から一定期間(多くの地域では9月末まで)、一人の生徒が応募できる企業を原則一社に限定するというものです。生徒は、応募した企業から不採用通知を受け取った後、あるいは内定を辞退した後に、初めて次の企業に応募することができます。

この制度は、生徒が学業に専念しながら、じっくりと一社一社に向き合って就職活動を進められるようにするための配慮です。企業側にとっては、内定を出せば高い確率で入社してもらえるというメリットがありますが、一方で、応募者が集中する人気企業とそうでない企業との間で、採用機会に差が生まれやすいという側面もあります。

② 生徒への直接連絡の禁止

採用活動のプロセスにおいて、企業が生徒本人やその保護者と直接連絡を取ることは、原則として禁止されています。求人に関する問い合わせ、職場見学の申し込み、面接日時の調整、合否の連絡など、全てのコミュニケーションは必ず学校の進路指導教諭を通じて行わなければなりません。これは、企業からの働きかけによって生徒の意思決定が左右されたり、学業がおろそかになったりすることを防ぐための重要なルールです。内定後であっても、入社承諾書の提出や入社前の連絡事項など、卒業までは学校を介して行うのが基本です。

③ ハローワークへの求人申し込みと確認印

企業が高卒者を採用するためには、必ず事業所の所在地を管轄するハローワークに「高卒求人」として求人申込書を提出し、内容の確認を受けなければなりません。ハローワークは、労働関係法規への準拠や、青少年雇用情報の内容などを確認した上で、求人票に「確認印」を押印します。この確認印のない求人票を学校に提出することはできず、採用活動を進めることはできません。

④ 書類選考のみでの合否判定の禁止

高卒採用では、応募書類(全国高等学校統一応募用紙)の内容だけで合否を判断することは認められていません。必ず面接を実施し、生徒本人の人柄や意欲、適性を総合的に評価した上で、採否を決定する必要があります。これは、学力や経歴だけでなく、人物本位の採用を行うことを促すためのルールです。

⑤ 全国高等学校統一応募用紙の使用

企業は、応募書類として「全国高等学校統一応募用紙」を使用しなければなりません。これは、JIS規格の履歴書をベースに、高校生の応募用に項目を標準化したものです。企業が独自に作成した履歴書やエントリーシートの提出を求めることは、原則として認められていません。これにより、生徒の負担を軽減し、全ての応募者が公平な条件で選考を受けられるようにしています。

⑥ 採用選考における公正な評価(NG質問リスト)

採用面接では、応募者の適性や能力とは関係のない、就職差別につながるおそれのある質問をすることは固く禁じられています。これらの質問は、本人の責任ではない事柄や、本来自由であるべき思想・信条に関わるものであり、採否の判断基準に含めてはなりません。不適切な質問を行った場合、生徒から学校やハローワークに報告され、企業の信頼を大きく損なうことになります。

| 質問カテゴリ | 具体的なNG質問例 | なぜNGなのか? |

| 本人に責任のない事項 | ・ご両親の職業や学歴は何ですか? ・ご自宅は持ち家ですか、賃貸ですか? ・本籍地はどこですか? | 生まれ育った環境は、本人の能力や適性とは無関係です。家庭環境などを探るような質問は、就職差別に繋がる可能性があります。 |

| 本来自由であるべき事項 | ・尊敬する人物は誰ですか? ・支持している政党はありますか? ・購読している新聞や愛読書は何ですか? ・信仰している宗教はありますか? | 思想・信条は憲法で保障された個人の自由であり、企業が介入すべき領域ではありません。これらの質問への回答を評価基準にすることは許されません。 |

⑦ 採用内定の通知と承諾のプロセス

採用内定の通知も、他の連絡と同様に、必ず学校を通じて行います。企業から学校の進路指導教諭に連絡し、教諭から生徒本人に内定の事実が伝えられます。その後、生徒は内定を承諾するかどうかを判断し、その意思を学校経由で企業に伝えます。企業は、生徒からの内定承諾の意思表示を受けて、正式な採用内定者として手続きを進めることになります。

採用成功の鍵を握る「応募前職場見学」の進め方

高卒採用において、企業が生徒と直接コミュニケーションを取れる数少ない貴重な機会が「応募前職場見学」です。多くの生徒にとって、この職場見学での体験が、応募先を決定する際の重要な判断材料となります。ある調査では、職場見学が応募につながる確率は約50%にも上ると言われており、この機会をいかに有効に活用するかが、採用成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

なぜ職場見学が応募の決め手となるのか?

高校生は、社会経験が乏しく、求人票の文字情報だけでは仕事内容や会社の雰囲気を具体的にイメージすることが困難です。職場見学は、実際に働く場所を自分の目で見て、社員の表情や職場の空気感を肌で感じることで、漠然としたイメージを具体的なものに変える絶好の機会となります。

また、先輩社員と直接言葉を交わすことで、「この人たちと一緒に働きたい」「この会社なら自分も成長できそうだ」といった共感や入社意欲を醸成することにもつながります。企業にとっては、自社の魅力や働きがいを直接アピールできるプレゼンテーションの場であり、生徒にとっては、入社後のミスマッチを防ぎ、納得感のある企業選択を行うための重要なステップなのです。

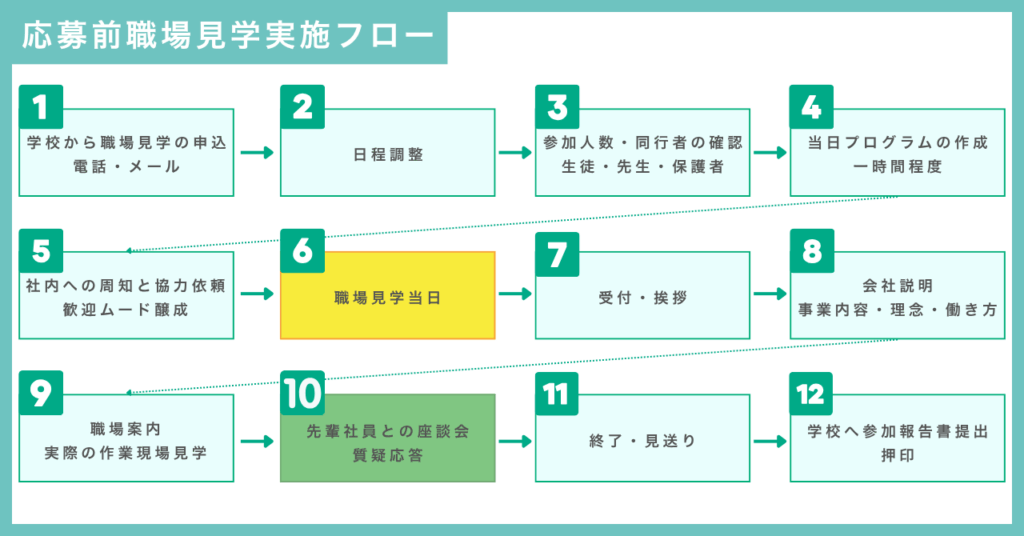

【図解】職場見学の基本的な流れと準備

職場見学の受け入れは、主に生徒の夏休み期間である7月下旬から8月にかけて行われます。学校の先生から電話で申し込みが入るのが一般的です。当日、生徒を万全の体制で迎えられるよう、事前にしっかりと準備を整えておきましょう。

1.学校からの申込受付

進路指導教諭から電話で連絡が入ります。希望日時を確認し、社内で調整します。生徒だけでなく、先生や保護者が同行する場合もあるため、参加人数を正確に把握しておきましょう。

2.当日のプログラム準備

会社説明、職場案内、先輩社員との座談会など、約1時間程度のプログラムを組み立てます。誰が何を担当するのか、役割分担を明確にしておきます。

3.社内への事前共有

職場見学の実施日時と内容を全社員に周知し、協力体制を依頼します。特に、見学ルートの清掃や、見学者への挨拶の徹底などを呼びかけ、歓迎ムードを醸成します。

4.職場見学当日

担当者が受付で生徒を温かく出迎えます。プログラムに沿って、会社の魅力や仕事のやりがいを伝えます。質疑応答の時間を十分に設け、生徒の疑問や不安に丁寧に答えます。

5.見学後のフォロー

見学終了後、学校の先生に参加報告書を提出します(通常は押印のみ)。生徒への直接のお礼連絡はできませんが、先生を通じて感謝の意を伝えると良いでしょう。

応募率を劇的に高める3つのポイント

数多くの企業が職場見学を実施する中で、自社を選んでもらうためには、他社との差別化を図る工夫が必要です。ここでは、職場見学を応募につなげるための3つの重要なポイントを紹介します。

ポイント1:

社内全体で「歓迎ムード」を創出する 生徒が最も見ているのは、職場の「人」と「雰囲気」です。整理・整頓・清掃・清潔・躾の「5S」が徹底されたきれいな職場はもちろんのこと、すれ違う社員が笑顔で挨拶をしてくれるような、温かい歓迎ムードが何よりも大切です。職場見学を「お客様対応」と捉えるのではなく、「未来の仲間を迎えるための全社的なイベント」として位置づけ、社員一丸となって取り組む姿勢が、生徒の心に響きます。

ポイント2:

年の近い「先輩社員」を主役にする 役員やベテラン社員からの説明も重要ですが、生徒が最も親近感を抱き、本音で話しやすいのは、自分と年齢の近い先輩社員です。入社後の自身の姿をイメージしやすく、「この先輩のようになりたい」という憧れを抱かせることもできます。仕事のやりがいだけでなく、失敗談や苦労した経験なども率直に語ってもらうことで、よりリアルな働くイメージを伝えることができ、生徒との信頼関係が深まります。

ポイント3:

参加への「障壁」を低くする 遠方に住む生徒にとって、職場見学に参加するための交通費は大きな負担となります。もし可能であれば、交通費を支給することで、参加へのハードルを下げることができます。これは、特に地方の生徒を採用したい場合に有効な手段となり、他社との差別化にもつながります。ただし、地域によっては交通費の支給が認められていない場合もあるため、事前に管轄のハローワークに確認が必要です。また、オンラインでの職場見学を実施するなど、多様な参加方法を検討することも有効です。

採用面接で高校生の適性を見抜く質問術

採用選考の中核をなす面接は、生徒の個性や潜在能力を直接見極めることができる重要な機会です。しかし、高卒採用の面接には、大卒採用とは異なる厳格なルールが存在し、特に質問内容には細心の注意を払う必要があります。ここでは、ルールを遵守しつつ、生徒の適性や意欲を効果的に引き出すための質問術について解説します。

面接で聞いてはいけないNG質問の再確認

まず、絶対に避けなければならないのが、前述の「公正な採用選考」に反する不適切な質問です。これらの質問は、就職差別につながるおそれがあるだけでなく、企業のコンプライアンス意識を疑われ、信頼を失う原因となります。面接官は、事前にNG質問リストを完全に頭に入れ、いかなる状況でも抵触しないように徹底する必要があります。

特に、「家族構成」や「尊敬する人物」といった、日常会話では問題になりにくい質問も、高卒採用の面接の場では不適切と判断される可能性があることを、改めて肝に銘じておきましょう。面接の目的は、あくまで「応募者が自社の求める職務を遂行する能力と適性を持っているか」を見極めることであり、それ以外の情報を探るべきではありません。

本人の能力と意欲を確認するための質問例集

では、限られたルールの中で、どのようにして生徒の資質を見抜けばよいのでしょうか。ポイントは、過去の経験や行動、そして未来への考え方を問うことで、その人物像を立体的に浮かび上がらせることにあります。以下に、生徒の能力や意欲を確認するための質問例をカテゴリ別に紹介します。

| 質問カテゴリ | 質問例 | 確認したい能力・資質 |

| 志望動機・入社意欲 | ・数ある企業の中から、なぜ当社に興味を持ってくれましたか? ・当社のどのような点に魅力を感じましたか? ・入社したら、どのような仕事に挑戦してみたいですか? | 企業理解度、仕事への熱意、主体性 |

| 自己PR・長所 | ・あなたの長所を教えてください。また、それを表す具体的なエピソードはありますか? ・高校生活で最も力を入れたことは何ですか?その経験から何を学びましたか? ・周りの友人からは、どのような人だと言われることが多いですか? | 自己分析力、行動力、継続力、客観性 |

| 短所・課題 | ・自分の短所や、これから改善していきたいと考えていることは何ですか? ・これまでで最大の失敗経験と、そこから学んだことを教えてください。 | 自己認識力、課題解決能力、成長意欲 |

| コミュニケーション能力 | ・チームで何かに取り組んだ経験はありますか?その中でどのような役割を果たしましたか? ・人と接する上で、あなたが最も大切にしていることは何ですか? | 協調性、傾聴力、伝達力、対人関係構築能力 |

| ストレス耐性・忍耐力 | ・部活動や学業で、困難な状況を乗り越えた経験はありますか? ・ストレスを感じたとき、どのように解消していますか? | 忍耐力、精神的な強さ、自己管理能力 |

| 将来のビジョン | ・社会人として、どのような目標を持っていますか? ・5年後、10年後、どのような自分になっていたいですか? | 向上心、キャリアプラン、長期的な視点 |

面接官が心得るべき態度と注意点

高校生にとって、面接は非常に緊張する場面です。面接官は、応募者が本来の自分を表現できるよう、安心感を与える雰囲気作りを心がけることが何よりも重要です。威圧的な態度や、詰問するような口調は厳禁です。

傾聴の姿勢を徹底する

まずは生徒の話を最後までじっくりと聞きましょう。途中で話を遮ったり、否定的な反応を示したりせず、共感的な態度で耳を傾けることが、信頼関係の第一歩です。

分かりやすい言葉で話す

専門用語や業界用語は避け、高校生にも理解できる平易な言葉で質問し、説明することを心がけましょう。

ポジティブなフィードバックを心がける

生徒の良い点や素晴らしい経験については、その場で具体的に褒めることで、本人の自信につながり、より多くの話を引き出すことができます。

逆質問の時間を設ける

面接の最後には、「何か質問はありますか?」と問いかけ、生徒からの質問に丁寧に答える時間を設けましょう。これは、生徒の疑問や不安を解消するだけでなく、企業理解度や入社意欲の高さを測る機会にもなります。

一次募集で採用できなかった場合の「二次募集」戦略

9月の一次募集で採用計画を達成できるのが理想ですが、人気企業への応募集中や、求める人材像とのミスマッチなどにより、定員に満たないケースも少なくありません。しかし、そこで諦める必要はありません。10月以降に本格化する「二次募集」は、一次募集とは異なる戦略で臨むことで、優秀な人材を獲得できる大きなチャンスとなり得ます。

二次募集のスケジュールと応募してくる高校生の特徴

一次募集の合否が9月下旬に出揃うと、不採用となった生徒や、内定を辞退した生徒が二次募集の市場に出てきます。一般的に、10月1日以降、多くの地域で「一人一社制」の制限が緩和され、複数の企業への応募が可能になります(地域により時期や社数は異なります)。

二次募集に応募してくる生徒は、「一次募集で内定を得られなかった生徒」だけではありません。以下のような、高いポテンシャルを秘めた生徒も数多く存在します。

部活動に打ち込んでいた生徒

夏の大会が終わり、引退後の9月や10月から本格的に就職活動を始める生徒。

進路変更した生徒

当初は大学や専門学校への進学を考えていたが、家庭の事情や心境の変化で就職に切り替えた生徒。

公務員志望だった生徒

公務員試験の結果が秋に出るため、その結果次第で民間企業への就職にシフトする生徒。

これらの生徒は、特定の分野で高い集中力や継続力を発揮していたり、明確な目的意識を持って進路を再検討していたりするなど、企業にとって魅力的な人材である可能性を十分に秘めています。二次募集は、こうした「隠れた逸材」と出会うための重要な機会なのです。

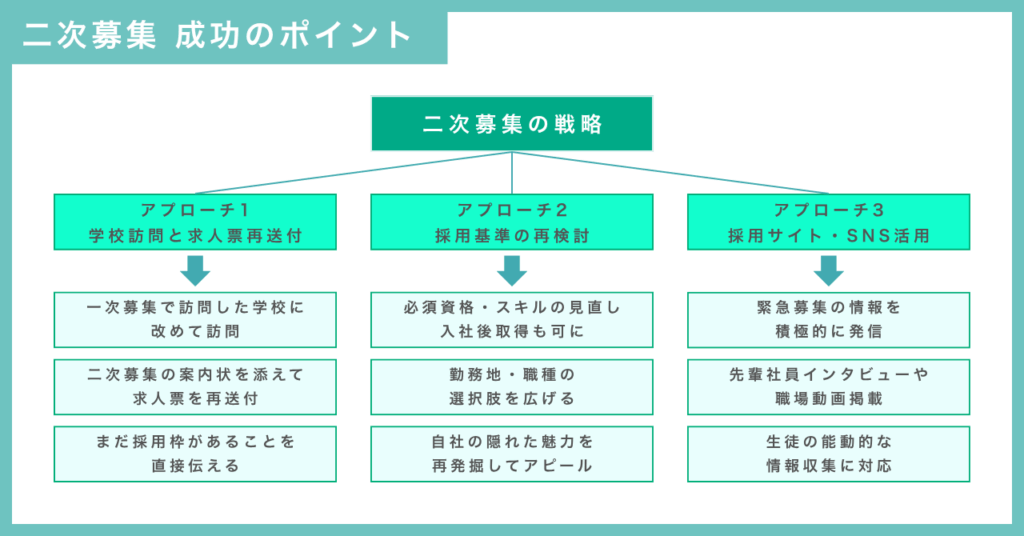

【図解】二次募集を成功させる3つのアプローチ

二次募集の市場は、一次募集に比べて期間が短く、生徒の動きも速いのが特徴です。成功のためには、スピード感を持った的確なアプローチが不可欠です。進路指導の先生方も「二次募集を行っている企業の情報が欲しい」と切望しているため、企業側からの積極的な情報発信が鍵となります。

アプローチ1

積極的な「学校訪問」と「求人票の再送付」 一次募集で訪問した学校であっても、改めて訪問し、二次募集を行っていることを直接伝えることが最も効果的です。先生方は数多くの求人票に埋もれており、どの企業がまだ募集を続けているのかを把握しきれていません。「まだ採用枠があります」という情報を直接届けることで、優先的に生徒へ紹介してもらえる可能性が高まります。訪問が難しい場合でも、二次募集を行っている旨を記した案内状を添えて、求人票を再送付しましょう。

アプローチ2

「採用基準の再検討」と「魅力の再定義」 一次募集で応募が集まらなかった原因を分析し、採用戦略を柔軟に見直すことも重要です。例えば、必須としていた資格やスキルを「入社後の取得も可」としたり、勤務地や職種の選択肢を広げたりすることで、対象となる生徒の幅が広がります。また、給与や休日といった条件面だけでなく、「若手が活躍できる社風」「充実した研修制度」「ユニークな福利厚生」など、自社の隠れた魅力を改めて掘り起こし、アピールすることも有効です。

アプローチ3

「採用サイト・SNS」での情報発信 学校経由だけでなく、生徒自身が能動的に情報を探すケースも増えています。自社の採用サイトやSNSアカウントで、「【緊急募集】二次募集を開始しました!」といった情報を積極的に発信しましょう。実際に働く先輩社員のインタビュー記事や、職場の雰囲気が伝わる動画などを掲載することで、生徒の興味を引きつけ、直接的な応募につながる可能性もあります。

内定辞退と早期離職を防ぐ「内定者フォロー」と「定着支援」

苦労して採用した大切な人材。しかし、高卒採用の本当の挑戦は、内定を出してから、そして入社してから始まります。採用活動のゴールは「内定」ではなく、入社した社員が自社でいきいきと活躍し、定着してくれることです。ここでは、内定辞退と入社後の早期離職を防ぐための重要な取り組みについて解説します。

高卒新卒者の3年後離職率「37.0%」の現実

まず直視すべきは、高卒新卒者の離職率の高さです。厚生労働省の調査によると、高校を卒業して就職した人のうち、実に37.0%が3年以内にその職場を離れているというデータがあります。これは、大卒者の32.2%と比較しても高い水準であり、3人に1人以上が早期に離職している計算になります。

この背景には、入社前の期待と入社後の現実との間に生じる「リアリティショック」や、職場での人間関係、キャリアへの不安など、様々な要因が複雑に絡み合っています。この厳しい現実を乗り越え、定着率を高めるためには、内定期間中から入社後まで、一貫した手厚いフォローが不可欠です。

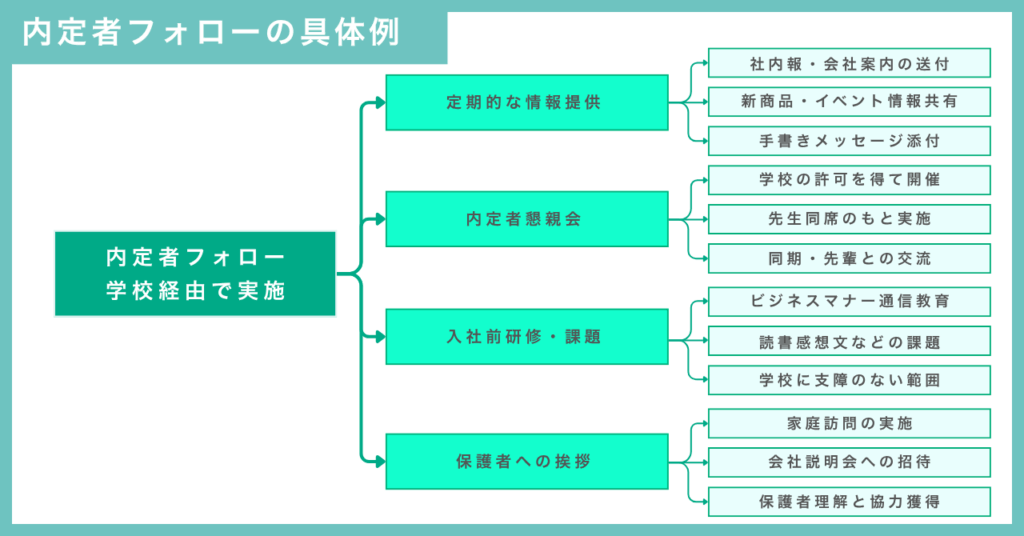

【図解】学校経由で実施する内定者フォローの具体策

内定から入社までの期間は、生徒にとって期待と同時に不安が募る時期です。「本当にこの会社でやっていけるだろうか」「どんな人たちがいるんだろう」といった不安を解消し、入社へのモチベーションを高めることが、内定者フォローの最大の目的です。ただし、ここでも「生徒への直接連絡は禁止」という大原則を忘れてはなりません。全てのフォローは、学校を通じて行います。

| フォロー施策 | 目的 | 具体的な内容・ポイント |

| ① 定期的な情報提供 | 帰属意識の醸成、不安の軽減 | ・社内報や会社案内の送付 ・新商品や社内イベントのニュース共有 ・「〇〇さんの入社を心待ちにしています」といった手書きのメッセージを添える |

| ② 内定者懇親会の開催 | 同期との連帯感の醸成、先輩社員との交流 | ・学校の許可を得て、先生同席のもとで開催 ・食事会や簡単なグループワークなどを通じて、入社前に同期や先輩と顔見知りになる機会を作る |

| ③ 入社前研修・課題 | スキルアップ支援、入社準備 | ・社会人としての心構えやビジネスマナーに関する簡単な通信教育 ・読書感想文など、負担の重すぎない課題※学校の学業に支障が出ない範囲で実施する |

| ④ 保護者への挨拶 | 保護者の安心感の醸成 | ・家庭訪問や、会社に招待しての会社説明会を実施 ・会社の理念や人材育成方針を伝え、大切な子女を預かる責任を表明することで、保護者の理解と協力を得る |

入社後の定着率を高めるための環境づくり

入社後の3年間は、高卒社員が社会人としての基礎を築き、自社に定着するかどうかの重要な期間です。この期間に「この会社で働き続けたい」と思ってもらうためには、企業側の継続的なサポートと環境づくりが欠かせません。

メンター・ブラザーシスター制度の導入

年齢の近い先輩社員を教育担当者(メンター)としてつけ、仕事の指導だけでなく、精神的なサポートも行う制度です。業務上の悩みからプライベートな相談まで、気軽に話せる相手がいることは、新入社員にとって大きな心の支えとなります。

定期的な面談の実施

人事担当者や直属の上司が、1ヶ月、3ヶ月、半年、1年といった節目で定期的に面談を実施します。仕事の悩みや人間関係、キャリアプランについてヒアリングし、問題の早期発見と解決に努めます。

キャリアパスの明示と研修制度の充実

「この会社で頑張れば、将来的にはこうなれる」という具体的なキャリアパスを示すことで、仕事へのモチベーションを高めます。資格取得支援制度や、スキルアップのための研修を充実させ、社員の成長意欲に応えることも重要です。

社内コミュニケーションの活性化

社内イベントやクラブ活動などを通じて、部署や年齢の垣根を越えた交流の機会を創出します。風通しの良い職場環境は、人間関係のストレスを軽減し、働きやすさに直結します。

まとめ

高卒採用を成功に導くための最重要ポイント

本記事では、高卒採用の全体像から具体的なノウハウまでを網羅的に解説してきました。複雑なルールやスケジュールに戸惑うこともあるかもしれませんが、高卒採用を成功させるために最も重要なポイントは、以下の3点に集約されます。

1.ルールの正しい理解と遵守

「三者間ルール」や「地域ルール」を正確に理解し、コンプライアンスを徹底すること。これが、学校や生徒との信頼関係の基盤となります。

2.学校との強固な連携

進路指導教諭を、採用活動における最も重要なパートナーとして位置づけ、密にコミュニケーションを取ること。先生方からの信頼が、優秀な人材の推薦に繋がります。

3.生徒に寄り添う姿勢

企業本位ではなく、未成年である高校生の立場や気持ちを尊重し、学業に配慮しながら、一人ひとりと真摯に向き合うこと。その姿勢が、入社意欲とエンゲージメントを高めます。

未来の自社を支える人材を育てるために

高卒採用は、単なる人材確保の手段ではありません。それは、無限の可能性を秘めた若者に成長の機会を提供し、地域社会に貢献すると同時に、自社の未来を創造していくための投資です。目先のスキルや経験だけでなく、その人の持つ素直さや向上心、潜在能力を見出し、長期的な視点で育成していくという強い意志が求められます。

本記事が、皆様の高卒採用活動の一助となり、一人でも多くの若者が輝ける未来、そして企業の持続的な成長に繋がることを心から願っています。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe

Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス

⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス

⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス

などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。